江苏省2015年收获的小麦质量调查报告

2016-08-06贾继荣周广斌

贾继荣 周广斌 张 祎

江苏省粮食局粮油质量监测所 南京 210003

江苏省2015年收获的小麦质量调查报告

贾继荣周广斌张祎

江苏省粮食局粮油质量监测所南京210003

2015年江苏省各级粮食质检机构认真组织了2015年收获环节小麦质量调查、品质测报和卫生安全监测工作。据统计,全省共出动检验技术人员845人次,在69个县(市、区)446个乡镇1183个村5655个农户中,扦取小麦原始样本5556个,按照要求制备获得检测样品1668个,其中:质量调查样品932个,品质测报样品267个,卫生监测样品787个,国家会检样品300个,经过检验,获得检验数据20993个。数据显示,2015年小麦监测范围较往年进一步扩大,种植面积和总产较去年有所增加,总体质量情况良好,优质品种的品质较去年有所提高,卫生合格率明显好于去年。现将情况报告如下:

2015年我省夏粮小麦种植面积3602.85万亩,较去年增加16.58万亩,总产1424.74万吨,较去年增加34.34万吨。

1 小麦质量调查情况

1)样品采集

今年我省在13个市69个县(市、区)扦取质量调查样品932份,代表了我省各地的主导品种,与去年相比,采集地区保持一致,区域覆盖率达100%,样品数量增加了25份。

2)质量监测结果

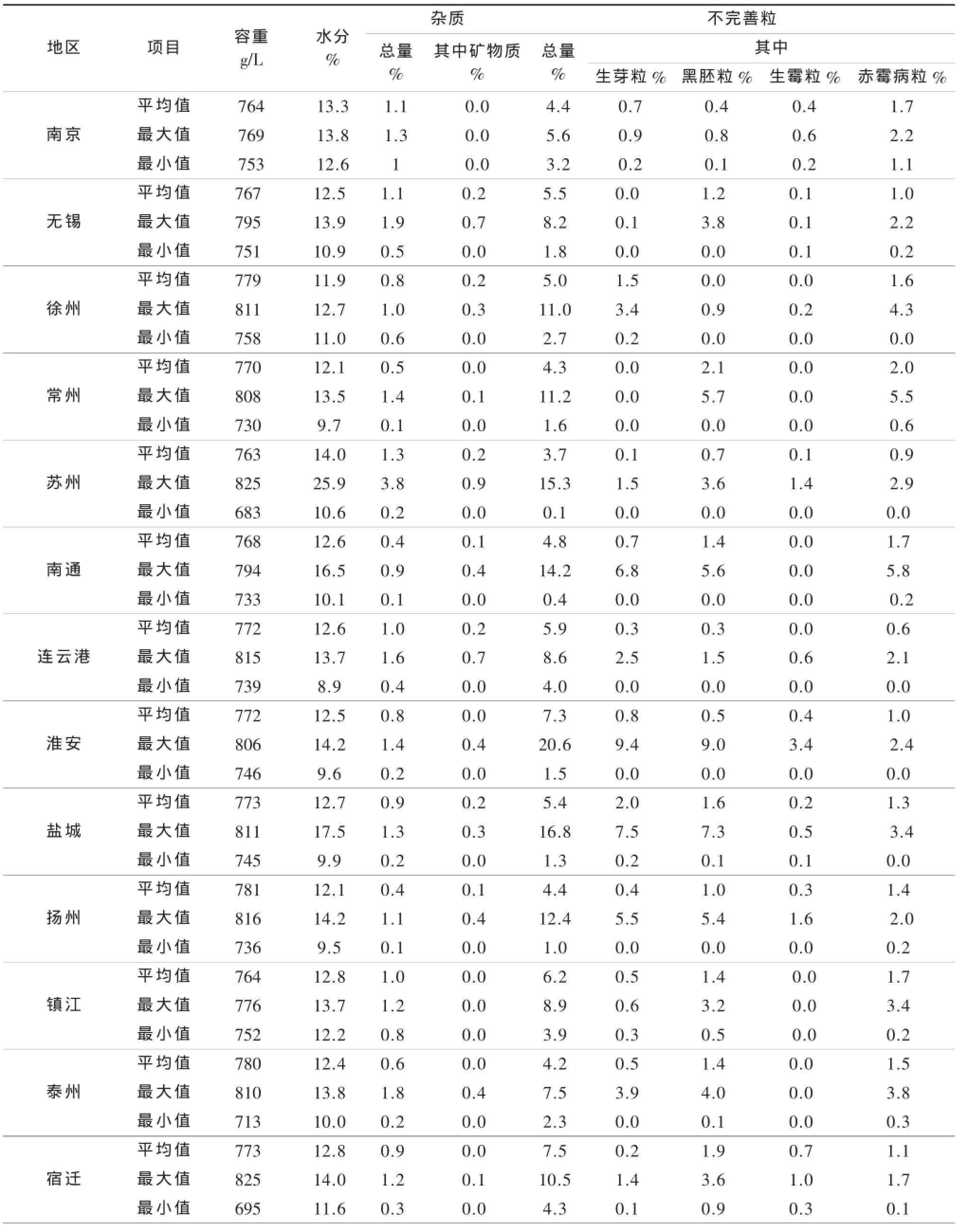

按照《小麦》(GB1351—2008)国家标准,质量指标检测项目为容重、水分、杂质、不完善粒、色泽气味,具体检测结果见表1。

3)质量调查分析

根据质量检测结果,我省新收获小麦容重的平均值为772 g/L;水分平均值为12.6%;杂质平均值为0.8%,其中矿物质平均值为0.1%;不完善粒平

均值为5.5%,其中生芽粒平均值为0.7%,黑胚粒平均值为0.9%,生霉粒平均值为0.2%,赤霉病粒平均值为1.2%;所有质量检测样品的色泽气味都是正常的。与2014年相比,今年小麦的容重比上年增加了1 g/L,水分含量上升了0.1%,不完善粒含量增加了0.5%,赤霉病增加了0.6%。

表1 2015年全省夏粮小麦质量调查情况汇总

续表

就容重平均值而言,国家标准规定小麦是以容重为定等指标,2015年全省中等(三等)以上小麦占比为94.7%,其中:一等占比为10.7%,二等占比为48.0%,三等占比为36.1%,等外占比0.9%。其中扬州市的平均容重最高,达到了781 g/L,苏州市的平均容重最低为763 g/L。南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江6个市的容重平均值低于全省容重的平均值,这主要和苏南地区种植小麦以红麦或混合麦有关。今年质量调查小麦中出现8份等外样品,占总体样品的0.9%。其中宿迁1份,来源于泗阳县;苏州7份,均来源于常熟市。究其原因发现,该8份等外样品平均水分为17.2%,最高为21.5%,可能为样品采集期间天气多雨所致。

就水分平均值而言,全省水分平均值为12.6%,略高于国家标准规定的水分含量值(12.5%)。徐州市的小麦水分最低为11.9%,其余各市的水分均在12.1%以上,其中南京、苏州、南通、连云港、盐城、镇江和宿迁新收获小麦的水分平均值超出国家标准规定值,尤其是苏州市小麦水份平均值高达14%(最高水分为25.9%)。

2015年新收获小麦不完善粒含量,宿迁平均含量最高达到了7.5%,苏州最低为3.7%。淮安、盐城、苏州等地均出现不完善粒含量超15.0%的小麦样品。其中赤霉病率平均为1.2%,最大为5.8%。

比较近四年小麦质量监测检测结果发现,2015年小麦的容重与上年持平,比两年前有较大幅度增长;不完善粒含量较上年增长0.5%,整体来看,近几年变化不大。

2 小麦品质测报情况

1)样品采集

2015年我省小麦品质测报样品采集在以往的基础上扩大到11个市55个县(市、区),基本实现小麦产区全覆盖,比上年增加了56份样品数,累计扦取了优质小麦样品267份。

我省2015年种植的优质小麦品种主要有扬麦系列、宁麦系列、淮麦系列、徐麦系列、济麦系列、郑麦9023等,各地区品质测报样品的种植品种见表2。

表2 2015年江苏省小麦品质测报样品品种汇总

2)品质测报结果分析

国家标准规定优质小麦分为优质弱筋小麦(GB17893—1999)和优质强筋小麦(GB17892—1999),其中优质强筋小麦分为一等和二等两个等级。根据对全省品质测报结果中单项质量指标达到国家优质小麦标准规定的品质指标要求进行分析:降落数值达到优质小麦标准(≥300 s)的有142份,占53.2%。粗蛋白质含量达到优质强筋小麦一等标准(≥15%)的有20份,占7.5%;达到优质强筋小麦二等标准(≥14%)的有56份,占21.0%;达到优质弱筋小麦标准(≤11.5%)有13份,占4.9%。湿面筋含量(以14%水分基计算)达到优质强筋小麦一等标准(≥35%)有8份,占3.0%;达到优质强筋小麦二等标准(≥32%)有52份,占19.5%;达到优质弱筋小麦标准的(≤22.0%)有11份,占4.1%。面团稳定时间达到优质强筋小麦一等标准(≥10.0 min)有23份,占8.6%;达到优质强筋小麦二等标准(≥7 min)有10份,占3.7%;达到优质弱筋小麦标准的(≤2.5 min)有51份,占19.1%。依据国家标准规定的优质小麦的判定原则,即降落数值、粗蛋白质含量、湿面筋含量、面团稳定时间和烘焙品质评分值这5个质量指标同时达到国家标准中规定的要求,才能判定样品为优质小麦。2015年全省品质测报样品中符合国家标准《优质强筋小麦》一等要求的样品有1份,来源于扬州市仪征市;符合国家标准《优质强筋小麦》二等的样品有26份(其中淮安20份、宿迁5份、扬州1份),占样品总数的9.7%;符合《优质弱筋小麦》国家标准的样品有10份(南通、扬州各5份),占样品总数的3.7%。具体情况统计详见表3、表4。

表3 2015年江苏省优质强筋小麦品质情况表

表4 2015年江苏省优质弱筋小麦品质情况表

从优质强筋小麦品质情况统计表中可以看出,2015年我省达到优质强筋小麦品质指标的品种主要为郑麦9023、西农979、烟农19、江麦816以及镇麦168,且主要集中在淮安、宿迁等地。郑麦9023、西农979、烟农19为我省种植多年的优质小麦品种,品质质量稳定;江麦816则是首次出现在优质小麦品质测报监测结果中。

从优质弱筋小麦品质情况统计表中可以看出,2015年我省达到优质弱筋小麦品质指标的品种主要为扬麦系列13、14、16号以及宁麦13号,其中扬麦13号为国家小麦改良中心扬州分中心和江苏里下河地区农科所采用综合育种技术路线育成的,适宜在长江下游麦区砂土至砂壤土地区种植。

综合上述优质小麦情况,建议结合品种、种植区域(淮北种植优质强筋、淮南里下河地区种植优质弱筋)加大优质品种的种植,同时结合其销售情况进行订单种植或适当提高经营性收购价格,体现“优质优价”,还利与民。

3 小麦卫生安全监测情况

1)样品采集

2015年全省在13个市69个县(市、区)扦取了小麦卫生监测样品786份,是国家级任务的10倍多(国家粮食局确定的国家级监测样品数是70份),达到了省内卫生监测的全覆盖。

2)卫生监测情况

总体表现为限量元素偶见超标,农药残留情况良好。

①限量元素检测情况:

小麦受种植环节的土壤、空气、水等方面原因影响,在整个种植生长期均受到不同程度的限量元素污染。全省针对铅、镉、总汞、总砷等项目进行监测。结果发现,限量元素总体检出率较高,铅、镉元素均有个别原粮样品出现不同程度的超标现象;但超标样品经加工制成标准粉后均符合国家标准要求。具体情况见表5。

表5 2015年江苏省小麦限量元素监测情况表

②农药残留检测情况:

2015年我省小麦整个种植期间气候良好,未发生大面积病虫害,同时农林部门防控措施得当,采取集中统一施药方式,施药次数和施药量均较往年再次减少(均在4次以下),且所选用的农药均属于高效、低毒类,所以小麦农药残留情况良好。本次监测主要检测了马拉硫磷、毒死蜱、三唑磷、乐果、敌敌畏、久效磷、甲拌磷等我省常用农药品种,大部分样品检测结果均为未检出,检出样品亦都在国家标准限量内,均未超标,表明我省小麦用药品种及用药量均在安全范围内。具体情况见表6。

表6 2015年江苏省小麦农药残留检测情况表

4 影响小麦质量因素分析

影响2015年小麦的质量、品质和卫生安全的因素较多,具体可以归结为以下三个方面:

1)气候是影响小麦质量 品质的关键因素

我省大部分地区小麦在生长期间光温水等气候条件总体较好。冬季未遭遇极端低温,春季未遭遇严重的倒春寒,小麦受冻害程度较低,入春以来寡雨多照天气有利于小麦返青拔节,开春后小麦长势快、不易倒伏,小麦群体适中、个体生长较为健壮。但是夏熟生产总体气象条件较为复杂,全省多地在5月中、下旬出现较长时间的持续阴雨天,造成天气温度低、光照度不足等原因,对处于灌桨成熟期小麦成熟度有所影响,个别地区由于地势原因,收割较晚,收获前的阴雨天,导致小麦有赤霉病发生,且呕吐毒素含量略增。

2)科学生产可有效提高小麦质量

粮食生产过程中,肥料和农药的选择以及投入量的不同等都会对粮食的产量、质量、品质及卫生安全有一定的影响。因此在实际生产中,需要恳请农技部门加大对农民科学种田的指导力度,根据区域不同,选择合适品种进行分类指导,对品种的选择、施肥用药等方面,提出针对性切实可行的技术措施,实行精细化种植管理,并密切关注粮食生产过程。

3)改善环境是粮食质量安全的保障

种植田地周边的工业企业排污造成了土壤和水污染,虽然近来治理力度加大,但残留很难在短期内消除,从而使种植粮食在源头上的卫生安全受到影响。

5 存在问题与建议

1)存在问题

①质量调查时效性有待加强。收获粮食的常规质量指标水平反映当年粮食生产的总体情况,是定等作价的依据,事关收购政策的制定和执行,对粮食储藏安全和加工品质都具有十分重要的影响。故此项工作必须坚持及时做好,并确保调查检测样品的代表性和分析报告时效性。现阶段由于人员配备、仪器配置、产粮区基层检测机构不健全等原因,全省各地从开始扦样到完成检测,整个环节所需时间较长,整体调查、测报最终结果较晚,此时收购工作早已完成,检测结果对粮食收购未起到指导作用。

②品质测报应用性有待提高。品质测报应该能够对优良品种的种植以及收购起到积极的指导作用。而实际过程中,我省品质测报数据还不够全面且分析不够,对于企业优质收购、市场流通过程中的优质高价以及农民优质品种种植没有起到应有的作用。

③卫生监测能力有待提高。卫生监测报告直接反应粮食安全,是国家主粮安全的重要保障。现阶段,我省部分区县受仪器设备、检验人员能力限制,尚不能有效开展粮食卫生监测项目,部分地级市亦不能完全检测粮食卫生标准中的所有指标。导致卫生监测无法全覆盖。

2)相关建议

①加强质检体系建设,提高粮食监测能力。粮食质检体系建设是粮食监测的重要保障,特别是县(区)粮食质量监测机构建设。必须加大对粮食质检机构的职能、人才队伍、仪器设备建设力度,争取将粮油质检相关经费足额纳入同级财政预算,建立起正常的经费投入机制,从而改善基础检测环境,同时充实专业人才队伍,确保各级粮油质检工作的正常开展,使粮食监测工作有效开展。

②加强快检速测能力,完善粮食质量调研预测。全省各地检测机构在粮食收获前夕积极应深入田间和农户,对粮食的品种、长势、产量、病虫害、农药使用情况进行认真调研,及时抽取代表性的样品并利用快速检测手段进行筛查,预测当年收获粮食的质量,及早发现问题,继而认真确认并研究应对措施,完成收获期间粮食的预测汇总工作,指导粮食的收购和储存。

③加强粮食生产新模式建设,激发品质测报功效性。粮食生产新模式方面,要引导粮食加工龙头企业,建立生产基地,采取“基地+粮食加工企业”的形式,创建优质小麦生产示范田,延长产业链条,形成产、加、销一条龙。各级质检机构应充分发挥品质测报的功能,加大对小麦主体品种跟踪检测力度,采取产、检、研结合,有针对性地开展技术指导,推进优质主导品种覆盖面,帮助种粮农户取得更大收益。

④加强追溯系统建设,确保粮食有迹可循。全省新收获粮食质量安全监测几乎已做到全覆盖,但粮食收储和出库加工的监检还存在欠缺,“问题粮”来源及去向把握还不够。加强粮食质量追溯系统建设,建立粮食质量安全档案,编制粮食质量安全识别代码,可有效保障粮食流通有迹可循,切实为主粮安全把好头道关。

F 211.2文献标识码:C

1674-5280(2016)02-0031-07

2016-02-16

贾继荣(1980—),男,本科,在读硕士研究生,工程师,主要研究方向:粮油品质卫生检测。