自由之困境与悖论

——以《新民丛报》与《民报》的争论为考察对象

2016-08-05周福振

周 福 振

(中共江西省委党校 党史党建教研部,江西 南昌 330003)

自由之困境与悖论

——以《新民丛报》与《民报》的争论为考察对象

周 福 振

(中共江西省委党校 党史党建教研部,江西 南昌 330003)

摘要:《新民丛报》学人与《民报》学人对自由的理解和运用水平关系到中国能实现何种程度的自由。两派的理论来源相同,都用西方自由反对中国式专制,但是双方互相攻击对方误解自由之真义,特别是在个人自由与团体自由、国家自由,以及在天赋自由与法律自由上纠缠不清。

关键词:《新民丛报》;《民报》;自由

《新民丛报》与《民报》分别是辛亥革命时期改良派与革命派创办的两份最重要的报刊,而报刊要达到宣传各自主张的目的,就必须引起人们的认同,其中感情是重要的一个方面。因为两份报刊自负盈亏以及中国国民的文化水平有限,所以谁更能用带有感情的文字把深奥的道理说明白,则谁就能够争取更多国人的支持。在自由问题上,双方注重于感情色彩而不是理论分析,甚至为了说明自己的论点而曲解作者的原意,虽然可以引起人们的极大兴趣,获得更多的支持,但是却不利于关于自由的学理探究。这使双方在实现自由问题上存在着较大的困境与悖论。

一、理论来源相同,却互相批驳对方误解自由之真义

《新民丛报》学人和《民报》学人关于自由的理论都是来自西方,或以日本为中介,甚至来自同一个人,如孟德斯鸠、卢梭。《新民丛报》成立之初,梁启超等人大力宣扬孟德斯鸠、卢梭等人的自由思想,冲击着中国沉闷的思想界。《民报》创立较晚,在《民报》创立之时,《新民丛报》对自由的宣传有所保守,于是两方开始互相抨击,仍然在孟德斯鸠、卢梭等人的自由思想上进行较量。

《民报》学人所接触的西方自由与《新民丛报》学人是一样的,但是从不同的角度可以得出不同的理解。在革命党人看来,《民报》所做的最重要的事情就是击败在他们看来趋于退步的《新民丛报》,或者说是直接击倒梁启超。正如田桐所说,“《民报》之发达,即中国国民自由程度与幸福程度之发达也,《民报》之发达,即奴隶主义之消灭而人格主义之发达也,强制主义之消灭而人道主义之发达也”。[1]9田桐直接将《民报》看作自由、幸福、人格、人道的载体,而将《新民丛报》攻击为奴隶、强制之物。

梁启超是《新民丛报》的灵魂和领军人物,也是改良派中最有力的宣传家,革命党人认为只要击败了梁启超,那么革命势力必会大涨。章太炎说:“与其诛数张之洞,不如诛一梁启超,张之洞虽愚,不足以害学界,梁启超虽无学问,直足以惑群盲。”[1]14张之洞是封疆大吏,公忠体国,廉政无私,致力于洋务,在朝野声名较佳,但是在章太炎看来几个张之洞也不如一个梁启超对国人的影响力。胡汉民也说梁启超“以其能文,屹然为保皇派之巨镇,而指挥海内外言论界之一部,不得谓非民族革命之一障碍物也”,“梁之文盖足为当时反对革命论之代表,余等知非征服此傖,无由使革命思想发展也”。[2]13,19

梁启超的理论杂乱繁多,不成系统,而且前后摇摆不定,因而很容易被《民报》学人找到突破口。正如张克林所说“《民报》有一贯的理论,始终站在三民主义的基础上;《新民丛报》随片断的情势的转变而改观,故其言论常常发生矛盾”,“梁启超个人以为‘报馆所以指导国民者应操此术’,实则以是误人且亦误己”。[3]70张克林的批评有一定道理,但是如果接受自由之熏陶,那么就会认为梁启超的说法更符合自由精神。然而在中国,自由却更容易被人所批驳。

由于梁启超的转变,使《民报》学人可以直接用其早期思想反对其后期思想。汪兆铭在《〈新民丛报〉之怪状》中就说梁启超论述过许多自由,但是昔日之文字概不可引以为证,即使同时之著作也不可引证,因为梁启超称“以今日之我与昔日之我挑战”,而又称“我同时与我挑战”。汪兆铭指责梁启超说:“昔日误解自由平等之真义,谬然崇拜之,今日误解自由平等之真义而谬然诋諆之,误解今昔如一,而昔崇拜之、今诋諆之者,则由心理之变迁,昔之心理为好乱,今之心理为慕富贵而其罪恶则均”。[4]7-11

世界上没有一种理论能够包容所有的真理,即使西方自由主义也存在相反相成的多个方面,这属于正常现象,但却为《新民丛报》学人或《民报》学人汲取作者的不同思想提供了基础。无论是《新民丛报》学人还是《民报》学人往往都从中汲取对自己有用的部分,而说对方误解了作者原意。

当时,中国人了解的西方自由多通过日本文化。汪兆铭在批驳《新民丛报》的观点时多次指出梁启超等人“不知学派文法”,说他们批驳《民报》所用的思想是“狂搜日本学者论文讲义,实入报中,以冀洗其不知学派文法之耻”。在汪兆铭看来,这“仍不外自白其无知妄作而已”。[5]1-2冯自由在《日人德富苏峰与梁启超》中则说“任公之日文程度仅粗知门径”。[6]253汪兆铭甚至在《杂驳〈新民丛报〉》中指责梁启超是“于本国之历史一笔抺杀,于外国之文字又不求甚解,故全文几无一语不误”。[7]12当然,梁启超也攻击汪兆铭是“徒剽窃其发起语句,屏弃其结构语句,破碎诞妄”。[8]52可见,双方互相攻击对方误解他人的理论,这也是他们在理论不成熟的表现。

二、在个人自由与团体自由、国家自由的关系上左右摇摆

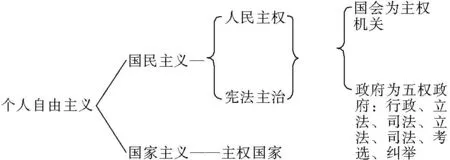

《新民丛报》学人与《民报》学人在个人自由与团体自由、国家自由的关系上左右摇摆,主要在于中国人应该先争取个人自由还是后争取个人自由的先后顺序问题。在西方自由主义看来,个人自由比其他任何自由更为重要,但是国家主义、社群主义则认为个人自由应该在团体自由乃至国家自由之中。如何对待这三者之间的关系,也是区分一个人是不是自由主义者的关键。梁启超的自由思想有其复杂性和矛盾性,可以说是自由的体现,但是他从注重个人自由到团体自由,最后提出中国人不能享自由只能享专制的思想。这说明梁启超虽然介绍了西方的许多自由主义,或者说他对自由主义在中国的实现有所失望而发出无奈之语,但是终归不是一个自由主义者。《民报》学人也存在这样的问题。他们不仅宣传个人自由的重要性,而且宣传团体自由与国家自由的重要性。深受两千年专制主义洗脑的中国人从理论可以倾向于自由,但是在实践中却似乎无能为力。

改良派与革命派在个人自由与团体自由、国家自由关系上,可谓相反相成。当《新民丛报》学人在宣扬团体自由与国家自由之时,《民报》以宣扬个人自由对其进行抨击,而《民报》的这些个人自由正好与《新民丛报》的思想相反相成。

《民报》学人所谓的天赋人权之自由说,改良派在《清议报》时期就进行过广泛宣传,《新民丛报》则继续宣扬之。梁启超对天赋人权进行考证,认为它是人人生而固有之自由、自治之权利。[9]89-90麦孟华也认为:“自由者,天赋人权也。凡在血气之伦,无不能享自由之幸福。”[10]100《新民丛报》上的《殖民伟绩》一文宣称:“凡是一个人生在世界上,都应当有自由的权利。这个自由的权利是天给我们的,是由母亲的怀里面带来的。凡人总要保守自由这两个字,若是有人来侵我的自由,我一定要拼命的同他争的。因为倘若一个人没有了自由,就是奴隶,就是牛马。”[11]73《新民丛报》学人之义为自由是天赋的,没有自由即为奴隶为牛马。

《民报》学人对天赋人权的宣传则主要来自法国大革命时期由穆尼茨起草的《权利宣言书》。此宣言明文规定:“凡人之生,天赋人权不可侵犯,不可屈服,不可以之与人,不可以之取诸人,与生俱来与性命等如其人之言论自由,其人之财产之所有,其人之生命、名誉之拥护,其人之身体可以完全自律,其人之才智事业可以自由发挥,以及帝天教义,其人信仰自由,强权势力,其人自由抵抗是也”,“天赋人权浑无限制,有之,惟在社会之个人,保其幸福安定,彼此不相侵越之自然境界,过此无物,可为之限制”。[12]12-13伯阳在重译德国人耶陵湼著的《人权宣言论》中称《人权宣言》是“近世自由主义不磨之经典”。[13]1《民报》学人之义为自由是天赋的,没有自由就要抗争。

《民报》在日本创刊,受到日本思想家的影响。胡汉民在论述严复最近之政见时,介绍了日本小野塜氏的思想。小野塜氏主张有机体的国家论,认为其特性有五,而历史上的国家皆不具之:(1)部分独立之范围;(2)生长死灭之状态;(3)部分间隔多少及对外境界明确之度;(4)物质法则与心理法则支配之程度;(5)客观可认其存在之程度。胡汉民受其启发,认为中国二千年来,政界沉沉,更无进化,内力苶弱,至为他族陵逼,有两大原因,其中之一就是不知个人之有自由独立。在胡汉民看来,不知个人有自由独立,因而饮食教诲,惟所命之其始如器械,惟工者之使用雕琢而良楛不自谋,其继亦如牛羊,惟牧者之指挥而意志不能自由,以能尽服从奉事之职者为上治之民,反是则如韩愈所谓民不出粟以事上则诛,坐是而机关设置之必要,为社会心理综合各个人之意力,从秩序分配以成者,莫辨所由来而以为天定。于是,胡汉民认为,欲明国家之性质,最重要的是明分子、团体间之关系。[14]7-11

民主建国之基在于使人人平等,而重各个人之自由。马君武对卢梭的学说进行论述,认为卢梭最有力之言是个人是帝权之一部分,而帝权是国家之一部分,帝权非一私人,而以通国中之个人组成。在马君武看来,帝权为个人之总体,个人为帝权之分子,而帝权就是主权,一国之主权应在人民,人人可被选举为国之主治者,主治者管制被治者,被治者亦管制主治者,而人民永宁。[15]1-2马君武从卢梭的人民主权论中认为个人自由有其重要性。

《民报》学人认为革命的目的在于自立,并非“欲免疾苦”。汪兆铭指出,人不自立而仰赖他人之恩覆,足以长惰而忘耻,现在虽偶屈心,则未降此未死之心,即恢复自由之种子,若因其噢咻拊循而感之,则是心为之屈而自由终无恢复之日。在汪兆铭看来,主人遇奴婢,什九暴戾,虽然亦有抚以恩意之人,无论施者为恩为暴而受者之为奴婢则同人,而至于以人为奴,则其身已为自由之敌,即使遇奴有恩亦无能稍宽其戾,而为之奴者,但知耻为奴,施之以暴固宜知耻,施之以恩尤宜知耻。当然,汪兆铭论述主奴的自由问题是为了反满,反对《新民丛报》的君主立宪,所以他认为惮满洲专制而欲易以立宪者犹奴婢乞恩于主人,苟贱已甚。[16]13-14

《民报》学人确实宣称过个人自由。冯自由所说的民权主义之意在于“惟使人人皆得享人权自由之幸福,脱专制之覊轭”,可谓对革命党人宣传个人自由的明显肯定。[17]10然而,朱浤源就此认为革命党人的革命理论以个人自由主义为基础,显然是对革命党人的自由思想的一种拔高,忽略了其内部的矛盾性。

虽然《民报》学人宣传许多的个人自由,但是仍不能说明他们把个人自由放在最高的位置。陈天华与梁启超相似的地方在于主张总体自由(梁启超称团体自由)。陈天华认为共和讲求总体自由,不得不限制少数人之自由,以个体自由解共和是毫厘而千里,因则政府之制治同而所以制治者异,不能不问政府之内容而一概排斥,否则就不是真爱自由。然而,陈天华与梁启超的不同之处在于他想借总体自由以反抗政府,这就是他为何与梁启超意见相差无几而与革命党亲近的重要原因,因为陈天华认为清政府不讲求总体自由,而是以私人之自利,不革命而能行改革是“乌头可白,马角可生”。[19]48-49陈天华认为共和讲总体自由,是他根据中国情况得出的结论,而革命党人要实现的美国式共和正是讲个人自由的。所以,陈天华的认识是有所偏差的。

孙中山的梦想就是美国式的共和,所以他常提倡个人自由,但是鉴于中国专制情势,也经常否定个人自由,甚至认为中国一盘散沙的局面正是个人自由所造成的。他在讲解民权主义时,曾说:“(自由)如果用到个人,就成一片散沙,万不可用到个人上去,要用到国家上去,个人不可太过自由,国家要得到完全自由。到了国家能够行动自由,中国便是强盛国家,要这样做,便要大家牺牲自由。”[20]690这也是导致孙中山一定程度上复归专制的一个原因。虽然他仍是革命,却和梁启超认为中国人当时只能受专制的思想异途同归。

我们不能称梁启超为自由主义者,也不能称孙中山这些人为自由主义者。但是如果就此认定革命派一贯主张先国家、团体自由后个人自由的思想,则大错特错了。他们在强调牺牲个人自由时,仍然忘不了他们所推崇的个人自由。

表一朱浤源对《民报》关于个人自由的认识

注:此表根据朱浤源的《同盟会的革命理论:〈民报〉个案研究》图七编制[18]

三、在天赋自由与法律自由上纠缠不清

《新民丛报》学人与《民报》学人在天赋自由与法律自由上纠缠不清,主要在于中国人要在法律内享有自由还是法律之制限外享有完全自由。孟德斯鸠认为民主政治有一条基本规律,就是只有人民可以制定法律。[21]14不论《新民丛报》学人,还是《民报》学人,都承认自由是天赋的,为此他们看到了法律的危害性,把天赋的自由作为反对法律规定下限制自由的借口。不从法律内找自由,自然会找错自由的方向,但是鉴于《新民丛报》学人与《民报》学人,乃至大多数中国人都无权左右法律的制定和执行,他们的看法又甚有道理。他们的纠结也正是源于此。

《新民丛报》学人受西方思想家的影响,强调过法律在自由方面的至关重要的作用。孟德斯鸠突出法的精神,认为法律内有自由,法律外没有自由,从而认定法律是至高无上的。蒋智由受其影响,认为虽然中国无尽善尽美可依奉之法律而人人心中不可不信仰一种法律而遵守之,而后言自由、独立。[22]39梁启超在与康有为辩论时,明确指出:“法律者,所以保护各人之自由,而不使互侵也。此自由之极则,即法律之精意也。”[23]237

虽然《新民丛报》学人强调法律下的自由,但是又担心中国国民性低,反而导致法律下人人不自由。梁启超认为孟德斯鸠突出法律下的自由是“未得为仁义中正之自由”,是“千虑之一失”,因为法律未必“尽合于道”,因而人人服从法律,未可谓“真自由”。在梁启超看来,法律即使非常美备,但是如果立法者不称其职,而强行于国中,是亦不正;即使立法者称其职,由国民公议,也会有背于自由平等之理。[24]22蒋智由则担心在法律之下中国人自由、独立之道德与资格难以养成。[22]39从梁蒋所述,不能说他们的担心没有道理。用哈耶克的话说,“法律能够使那种实质上是专断的行动合法化”,“如果法律规定某一部门或当局可以为所欲为,那么,那个部门和当局所做的任何事都是合法的——但它的行动肯定地不是在受法治原则的支配”。[25]82-83

《民报》学人因为主张革命,自然不希望遵守清政府制定的法律,天赋之自由正好为其提供了武器。伊藤博文认为,中国数千年为君主国,主权在君而不在民,与日本相同,中国欲输入西方文明,必须参以民权,如言论自由等,而自由乃法律所定,出于政府之畀与,而非人民之可随意自由。在伊藤博文看来,立宪君主国与专制君主国不同之最关紧要点在于立宪国之法律必经议会协赞,次紧要之事在于凡法律当裁可公布之后,全国人民相率遵守,无一人不受治于此法律之下,全国皆同一法律。伊藤博文的认识不无独道之处,指明了自由与法律之间的关系。但是,汪兆铭却不以为然。他认为人民的权利、义务以法律定之不能叫自由,人民自由为政府所畀与,则自由无硕果可存,人非在法律之内享有自由,乃于法律之制限外享有完全之自由,因为自由是天然的,非因法律而始获,法律只是对天然之自由加以必要之制限,非定人之自由之范围。[26]2-7汪兆铭在《〈新民丛报〉之怪论》中还借用日本冈村司博士之言,指出“法律指狗粪而命之人格,亦将为人格乎?”,进而认为言民权不以事实上之权力为根据而漫然谓由法律所赋者(赋予与承认不同)是“狗粪民权”。[4]8法律至上也是一种非常可怕的东西。权力还必须要受到人们组成社会的共同信念的约束和限制。汪兆铭用天赋自由反对服从法律,可以说与梁启超有着同样的担心。

易本羲也有用天赋人权反对自由须法律规定的思想。他认为天赋人权指人的自由、平等,既然人人自由、平等,则人人无服从之义务,人人无命令之权利,也就是说人民是权利的主体,这种权利不用等国家的许可,不须法律规定,因而“横出一杳不相关之君主,临其上而治之,如牧羊豕,然问其状貌,无四目两口之异,论其聪明材力,常远不及一平民中之学者,果何以故而应得此管领土地、宰制人民之权也,揆诸天演公理,岂不大可怪哉?”[27]29

《新民丛报》学人与《民报》学人的担心不无道理。他们以天赋自由为武器反对法律自由,主要是他们担心中国国民性低而制定剥夺人民自由的法律。但是,他们似乎忘了如果没有法律,自由之界何以界定的问题。当法律出现不正义之时,说明创设的人越出了权限,阻碍了人民自由的实现。按照哈耶克的理解,“只要我们想维护自由社会,那么我们就只能强制公民遵守那部分由正当行为规则所组成的法律并使它们对公民具有约束力——而不论对政府组织中成员施以约束的法律是什么”。[28]53

关于要不要用法律形式规定人们的自由权,在美国也曾引起争论,因为美国1787年宪法制定时没有确定美国人的自由权。后来,经过争论,美国以宪法修正案形式确定了美国人的自由权,即《美国权利宣言》。现在各国宪法所明确列举的自由,是在社会生活中最容易受到威胁、滥用的权利,因此,需要特别加以保护。汪兆铭所认为的中国人应在“法律之制限外享有完全之自由”,是即法无规定即可行之的积极自由,但是这是对于普通人而言的,对于有权有势的人而言则必须在法律规定下行使自由,这是一种消极自由,只有两者结合,中国人才能够实现法治下的天赋自由。

作为清末两大重要的政治力量,《新民丛报》学人与《民报》学人,鉴于中国数千年之专制浸透,主张实现个人自由的迫切意愿,也很值得理解,但是他们在具体实践时,却遭遇到了中国人不善用自由的现实。他们在辩论时,慷慨激昂,情绪高涨,但是一旦去考虑个人自由与团体自由、国家自由,以及天赋自由与法律自由如何协调实现就存在着很大的纠结。在一个长期实行专制的国家实现自由,必然面临诸多自由的困境与悖论。双方也因实现自由的手段不同,使他们的宣传明显带有目的性,而忽略了某些学理性探讨。

参考文献:

[1]恨海.来函其二[N].民报,第5号.

[2]胡汉民.胡汉民自传[M].台北:传记文学出版社,1969.

[3]张克林.孙中山与列宁[M].南京:拔提书店,1934.

[4]枝头抱香者.新民丛报之怪状[N].民报,第6号.

[5]精卫.希望满洲立宪者盍听诸[N].民报,第5号.

[6]冯自由.革命逸史:第四集[M].北京:中华书局,1981.

[7]精卫.杂驳新民丛报[N].民报,第11号.

[8]饮冰.答某报第四号对于本报之驳论[N].新民丛报,第79号.

[9]问答[N].新民丛报,第6号.

[10]蜕奄.论法律与道德之关系[N].新民丛报,第36号.

[11]殖民伟绩[N].新民丛报,第20号.

[12]公侠.印度自由报[N].民报,第23号.

[13]伯阳.人权宣言论[N].民报,第13号.

[14]汉民.述侯官严氏最近之政见[N].民报,第2号.

[15]君武.帝民说[N].民报,第2号.

[16]精卫.论革命之趋势[N].民报,第26号.

[17]自由.民生主义与中国政治革命之前途[N].民报,第4号.

[18]朱浤源.同盟会的革命理论:民报个案研究[M].台北:中央研究院近代史研究所,1995.

[19]思黄.论中国宜改创民主政体[N].民报,第1号.

[20]孙中山.孙中山选集:下册[M].北京:人民出版社,1956.

[21]孟德斯鸠.论法的精神:上册[M].北京:商务印书馆,1959.

[22]观云.论世界最古之法典[N].新民丛报,第34号.

[23]丁文江,赵丰田.梁启超年谱长编[M].上海:上海人民出版社,1983年.

[24]中国之新民.法理学大家孟德斯鸠之学说[N].新民丛报,第4号.

[25]哈耶克.通往奴役之路[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[26]精卫.希望满洲立宪者盍听诸[N].民报,第3号.

[27]羲皇正胤.南洋华侨史略[N].民报,第26号.

[28]哈耶克.法律、立法与自由:第二、三卷[M].北京:中国大百科全书出版社,2000.

[责任编辑:姚晓黎]

收稿日期:2016-05-17

作者简介:周福振(1979-),男,山东青州人,中共江西省委党校(江西行政学院)党史党建教研部副教授,北京师范大学博士,主要从事中国的自由民主共和事业研究。

文章编号:2096-1901(2016)04-0001-05

中图分类号:D081

文献标识码:A

Predicament and Paradox of Freedom——Taking Argument between Miscellany for New Citizen and Citizen’s Newspaper as Object of Study

ZHOU Fu-zhen

(Department of Party History and Party Construction, Jiangxi Provincial Party School,Nanchang 330003,China)

Abstract:The level of understanding and using about freedom between writers of Miscellany for New Citizens and writers of Citizen’s Newspaper is related to degree of freedom of Chinese people. The theoretical sources of them were same,and they were against Chinese autocracy by western freedom, but both sides attacked each other misunderstanding the meaning of freedom, especially in the problem about individual freedom and freedom of the group, freedom of the country, or natural freedom and legal freedom.

Key words:Miscellany for New Citizens;Citizen’s Newspaper;freedom