土地收益分配与人力资本积累

2016-07-30韩树杰

● 韩树杰

土地收益分配与人力资本积累

● 韩树杰

内容摘要现行土地收益分配制度是传统以物为本发展方式的典型代表,大规模畸形的土地收益分配对国民经济产生了深刻影响。在我国当前制度环境下,参与土地收益分配的主要有五大利益主体,导致财产性收入大大挤占了劳动收入和人力资本收入,引发我国人力资本积累不足,难以支撑经济社会发展转型和创业创新导向的新经济模式。土地收益分配要从物本方式向人本方式转变。

关 键 词土地收益分配 土地财政 物业税 财产性收入 人力资本

韩树杰,北京大学光华管理学院博士后,中南财经政法大学工商管理学院兼职教授,哈尔滨工业大学法学院客座教授。电子邮箱:shujiehan@126.com。

土地收益分配是土地权利的实现和土地制度的核心,对整个国民经济产生重大而深远的影响。在我国当前制度环境下,参与土地收益分配的主要有五大利益主体。地方政府是土地收益分配的最大赢家,其土地出让收入和土地税收收入规模呈现总体扩大趋势;农民(农村集体)和市民在征地拆迁过程中获得一次性补偿,近年来这一补偿规模快速提升,大大挤压了政府土地出让纯收益,也造就了一个庞大的城市和城郊土地食利阶层;开发商借助快速城市化东风,通过土地增值暴利获得高利润率,实现了财富迅速膨胀;私人业主(企业或个人)获得了大量并非由其自身贡献而是由城市经济社会发展所带来的房地产增值收益和房租收益;金融机构获得大量来自地方政府土地融资、开发商土地和业务融资及家庭个人购房抵押贷款等融资收益,房地产业务成为其重要盈利点。

根据市场经济按要素分配原则,对应于现代经济发展的四大生产要素,我们可以区分三种收入类型——财产收入、普通劳动收入和人力资本收入。所谓财产收入就是依靠土地、房产、资金等资产,不直接参与经营管理,以租、息为主要收入来源的收入类型。普通劳动收入是指全部或部分的拿到自身劳动力工资的收入类型,其与人力资本收入的区别在于是否分享了剩余价值。人力资本收入是依靠个人能力而能够分享剩余价值的收入类型。现实中,这几种收入类型由于收入主体所承担的职能不同而存在差异。扣除工资和原材料等成本之后的毛利润是剩余价值的转化形态,在收入性质上分成四个部分:租金、利息、税费和纯利润。租息是财产性收入;纯利润是人力资本收入;税费是政府依靠政治权力和公共管理职能获得的收入。根据按要素分配的原则,国民收入由租、税、息、工资、纯利润组成,如果地租(其中部分地租转化为息税)占比过大,必然会挤占工资和利润。

一、现行土地收益格局抑制人力资本积累

大规模的土地财产收入是中国现行制度下快速工业化城市化大规模物质资本投资的结果,使土地食利阶层获得巨大收益,而作为既得利益集团,他们又倾向于维护和强化现有利益分享模式,进而强化了国民经济过度依赖物质资本投资的发展模式,因此也就成为现行土地收益分配制度优化改革的阻力。无论是作为第三产业的房地产业还是包含建筑业的广义房地产业,都是一个高度依赖物质资本投资的行业。

首先,地方政府高度依赖土地财政支撑基础设施建设投资,并不希望改变能使自己获得高额土地收益的分配模式和利益格局。土地财政已经成为地方政府“第二财政”,具有极大的收入规模、极高的财政比重和极为重要的政绩意义,成为快速工业化城市化背景下地方政府满足大规模基础设施等支出需求并保持财政基本平衡的核心手段。同时,土地批租形成的土地财政也成为高房价的核心推动因素之一,这使地方政府处于尴尬境地。一方面,地方政府本质上不希望损害土地财政收益,另一方面,面对高房价、社会各界的质疑以及中央政府要求调控房价和民生的压力,地方政府还需要做出一些姿态来落实中央政府限购限贷等政策。但即使如此,也会不时曝出地方政府采用或明或暗的灵活手段来突破中央政府政策限制,对地方楼市采取救市措施。可见,地方政府对土地财政和物质资本投资的依赖是基于自身利益的考量,已经形成一种惯性的路径依赖,其根源在于不合理的官员政绩考核体制和央地权责模式,因此不能就土地财政改革谈土地财政改革。

其次,私人业主都希望物业增值并获取租金、资产增值或收益变现;许多用地单位也以各种变相名义进行地产开发或囤地升值。在购买物业之前他们是高房价的受害者;在拥有物业之后,他们就成为既得利益集团,反过来希望房价越高越好。其中,一部分人的物业是作为“消费品+投资品”存在的,即作为自用的生活要素存在,虽然不能马上获取实在的增值收益,但仍然有资产增值的愉悦和潜在的未来资产变现时的收益;另一部分人的物业是作为“投资品+投机品”存在的,即为他人提供生活或生产要素而获取可持续的租金收益,或完全出于“以钱生钱”、资产炒作的需要而买卖赚取高额差价。拥有物业的业主无论获取租金收益还是增值收益,都属于财产性收入,是靠对财产所拥有的权利而获得的,实际上是一种坐地生财、不劳而获的收入,从全社会范围看会挤占劳动收入和人力资本收入,制约劳动力素质的提升和内需的启动。

第三,作为房地产一、二级市场的衔接者,开发商希望继续获取高额的土地增值收益,希望房地产行业延续超高利润率和造富神话,也不希望改变目前的总体利益格局。包含了建筑业的房地产业本身就是一个重要的固定资产投资部门,开发商从土地垄断者手中拿地,通过建筑公司进行建设,再通过市场化手段卖房,建筑公司获取制造业平均利润,而开发商获取大量差额土地增值收益。在中国快速工业化城市化背景下,房地产需求总体呈现长期上升趋势,这一买一卖之间本身就产生巨额收益。

第四,随着维稳压力的增大和土地收益的提高,农民、市民靠征地拆迁发财心态不断强化。事实上,在农地非农化过程中,真正能够获取征地拆迁补偿的只是占农民总量不超过10%的城郊农民,在征地矛盾尖锐和土地收益日益提高的情况下,他们成为高额补偿的获得者,已成为一个新的土地食利团体,有些城市已出现农户一户就通过征地获取上亿元补偿的情况,而现实是许多农户在获得高额收益后马上进行挥霍性奢侈消费,甚至纸醉金迷之后重新返贫,没有一个可持续发展的路径。当人的素质无法驾驭飞来横财的时候,一个好的制度设计保证其可持续发展尤为重要。在现行制度条件下,许多农民、市民都希望城市大搞建设,从而通过征地拆迁一夜暴富,这种不劳而获的收益和心态不应得到制度和政策的鼓励。

第五,在城市化大潮下,金融机构对房地产业务非常青睐。对于金融机构来说,在快速城市化背景下,房地产相关业务实际上风险较小,地方政府土地融资依靠的是政府信用,以政府财政和土地为担保,无论如何争论其风险,在我国的制度环境下,短期内难以想象会出现政府破产现象,除非政府依靠其行政权力赖账,否则信用仍然是比较可靠的,且有中央政府和各种行政手段托底,有经济社会和财政金融稳定发展为要挟。对于开发商的贷款,在不同的背景下会有不同的风险。对于个人租房按揭贷款来说,虽然银行有各种严格的审核条件,但在实际操作中仍有许多可操作的空间,如开据假的收入证明等。

总之,整个土地食利集团都希望从现有制度中获取更大的土地收益,都不希望现有制度的改革会损害到自己的利益。这就固化了整个依靠物质资本投资拉动经济增长的发展模式,压制了劳动收入和人力资本的形成与积累,阻碍了国民经济转型升级。

二、土地等财产性收入抑制劳动与人力资本收入

表1显示了统计数据中劳动者报酬和财产收入与国民收入的关系。胡锦涛曾在党的十七大报告中指出,要逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。表中数据显示,我国劳动者报酬在初次分配总收入中的比重呈现下降趋势,财产收入比重呈现上升趋势。

表1 国民收入相关数据表(亿元,%)

表1 国民收入相关数据表(亿元,%)(续)

笔者认为,与现行统计方法不同,经济学意义上的财产性收入是依据按要素分配的原则,产权人出租其财产权利而获得的租金,典型的财产性收入有房地产使用租金即地租房租、货币使用租金即利息。以此为标准,五大主体所获得的土地收益都应是财产性收入范畴,从而土地(房地产)财产收入的规模远远大于表1中的财产收入统计。

至少由五大主体所组成的土地食利集团获取的财产性收入又可以分为两种情况,一种是作为产权人提供生产要素和生活要素获取合理收益的情况,另一种是投机炒作谋求暴利的情况,两种情况常常交织在一起。无论是哪种情况的土地收益,都是坐等增值、坐地收钱的带有寄生性质的收入形态。土地收益等财产性收入的比重提升,当然增加了土地权利所有者的收入,但会对国民经济产生严重负面影响。土地食利集团在没有做出对等贡献的同时获取了大量的城市发展收益,过多的分享了城市发展成果,其财富转移效应加剧了收入分配不公和社会两极分化,客观上鼓励了投机行为,催生了全社会不劳而获的浮躁心态,无论从现实收益上还是价值观上都抑制了诚实劳动和合法经营,导致房地产过度金融工具化和产业空心化,腐蚀国家实体经济根基。

因此,对待房地产等财产性收入,应承认其在按要素分配范围内的合理性,肯定其提供生产要素和生活要素获取长期合理回报的投资行为;超出按要素分配的范畴应通过制度设计予以规范,遏制其不劳而获、坐等增值、投机炒作行为,通过有效制度设计实现由城市经济社会发展带来的房地产增值收益“涨价归公”。

三、大量固化社会资本抑制居民消费需求

土地财产收入比重过大会大量固化社会资本,抑制消费需求,强化畸形储蓄消费格局,产生一系列的负面影响。

一是强化了居民储蓄倾向。在中国文化下,多数中国人认为自有住房是必需品,因此中国住宅市场刚性需求与其他国家相比比重更大。高额房价对我国普通家庭来说通常需要整个家庭甚至几代人积累多年的财富并通过住房按揭贷款才能买到。即使如此,中国人也要千方百计获得自有住房,尤其在房地产市场持续上扬的情况下,这就大大强化了居民储蓄倾向。通常认为中国高储蓄率有许多因素造成,如中国居民缺乏有效的社会保障所以不敢消费,中国文化有勤俭储蓄、谨慎消费的习惯等。事实上,还有一个重要原因就是由于中国家庭最重要的消费品——住房需要占压一个普通家庭的大部分资金,因此需要大量储蓄。

二是占压了大量社会资本,造成资本失业、资本不务正业,降低了资本使用效率,助长了货币超发。当前我国的房地产制度使业主一次性支出高额资金获取房地产40年~70年使用权,一次性将大量社会资本固化在不动产上。房地产作为固定资产且购买者以消费需求为主,短时期内的快速发展以及高房价会导致大量社会资金转变为非生产性固定资产,要满足生产性资本需求就必须进一步发行货币,因此在一定程度上助推了货币超发,超发货币出于保值增值需求和投机需求又流入房地产行业,导致恶性循环,一旦房价下跌将出现灾难性后果。

三是严重压抑了居民个人消费支出和国内需求。将家庭巨额资金甚至绝大部分资金储蓄起来买房的另一面就是大量节省消费支出,这一方面导致国内需求难以启动,对国民经济形成连锁反应;另一方面压制了劳动者身体素质和科学文化素质的提升,严重阻碍了人力资本的形成与积累。

四、财富转移、两极分化阻碍农民工市民化

“土地城市化”模式下,五大土地食利集团推高房价,提高了城市生活和生产成本,抬升了城市化门槛,阻碍了人口城市化、农民工市民化进程。前文已分析,土地成本是开发商核心成本之一,与不断折旧的建筑物相比,土地是房地产增值的源泉,对房价影响最大的两个因素就是地价和供求关系。因此,地方政府因土地一级市场竞价批租制度而成为房价主要推手,房地产商因中国城市化高速发展影响的二级市场供求关系而获取土地增值暴利。地方政府与房地产开发商形成了生物链,成为房价高涨的同谋。房价的高企带动了房租的高企,不仅大大提高了居民生活成本,阻碍了人口城市化进程,而且大大提高了土地要素成本价格,形成了庞大的土地食利阶层,除了地方政府和开发商,这一食利集团主要由征地拆迁过程中获取暴利的城郊农民和城市市民、土地投资投机者、物业出租者等构成。由于当前房地产管理制度缺陷,土地食利集团的物业持有成本很低,从而获取了城市社会发展带来的高额土地增值收益(财产性收入),带有分配不公和寄生性质,抑制了靠劳动和人力资本创造价值的社会群体所应获得的收益。

改革开放30年来,在中国多种投资和投机市场中,房地产市场几乎是收益最高最有价值的市场。参与其中收益分配的各经济主体所获得的土地收益规模过大,致使其成为社会财富转移、收入分配差距过大和贫富两极分化的重要推手,成为社会矛盾的主要焦点之一。房地产是居民资产的重要组成,在世界各国几乎都占资产总额的一半左右,房价波动除了影响居民当期消费,还会显著改变社会资产分布。大规模的土地财产收入以及价格飞涨造成的房地产大幅增值带来了巨大的财富转移效应。

一是社会财富向富人和投资、投机者转移,加速了全社会贫富差距。居民财富分为当期收入、动产和不动产。低收入家庭无房产或房产小、房产少,高收入家庭房产大、房产多,房价的持续快速上涨将使高收入家庭资产总量迅速膨胀,多年来我国房价的实际涨幅大大超过居民收入涨幅,这也导致社会财富向高收入家庭转移。同时,房价的高涨还使金融机构资金和社会资金更倾向于投机逐利,并进一步推高房价。这些因素都加剧了全社会的贫富差距。

二是社会财富向城市、大城市转移,阻碍了劳动力流动和农民工市民化,扩大了城乡差别和地区差别。由于沿海地区、发达地区和大城市经济活力和人口吸纳能力更强,城市化进程更快,其房价增幅也明显高于中小城市,财富分布更多的向这些地区倾斜,从而进一步扩大了城乡差距和地区差距。同时,房价的高涨也加大了农民工进城的难度,抑制了劳动力的流动。

三是社会财富向地方政府和房地产开发商转移。土地收益是地方政府的重要财政收入来源,也是房价的重要构成部分。近20年来,开发商在普遍高于其他行业资产负债率的情况下,通过较少的自筹资金,和大量银行贷款及商品房预售款撬动房地产开发,获取了巨大收益。同时,长期以来房地产企业获取的银行贷款利息较低,而一般并不为购房者的预付款支付利息。房价上涨1个百分点,开发商的资本回报率会上升3-4个百分点。

可见,土地收益分配不公和财富转移效应成为加剧收入差距的核心因素,土地与住宅问题成为当前社会矛盾高度集中的焦点问题。房价飞涨带来的贫富分化加剧以及土地征地拆迁矛盾已成为主要的社会不稳定因素之一。失去了收入分配的经济公平和社会公平,忽视了经济关系和社会关系的调整,也就失去了经济社会发展的效率,其负面影响日益凸显。

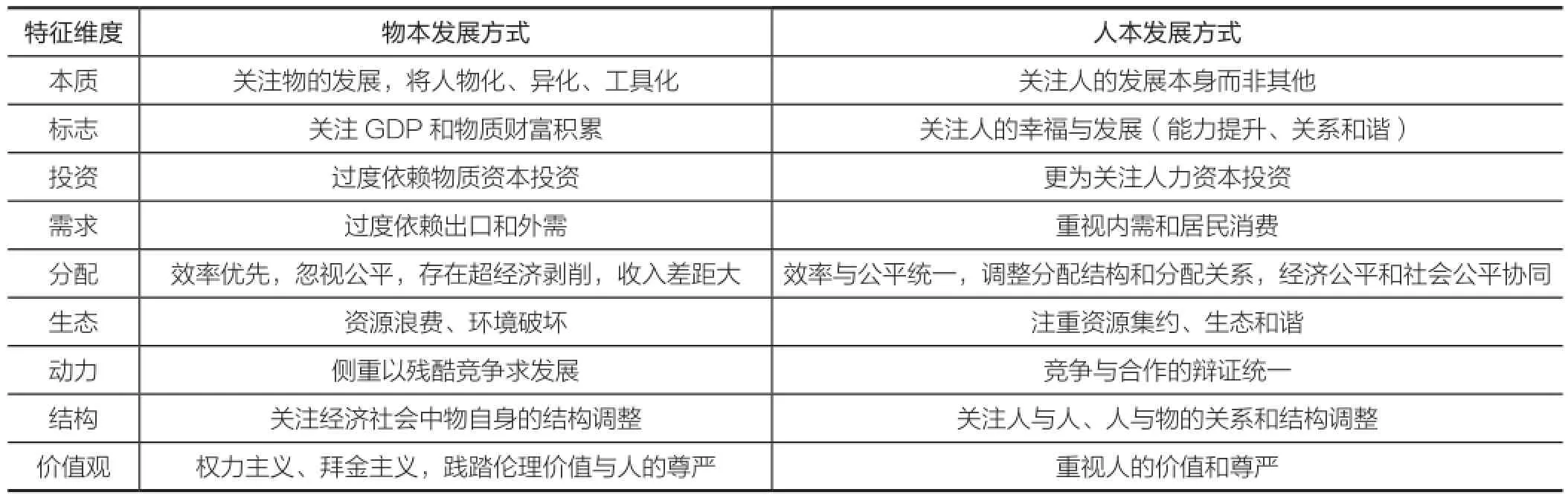

表2 物本发展方式与人本发展方式比较

五、土地收益分配方式需从物本向人本转型

转变发展方式是当前和今后一段时期推进我国经济社会发展的核心主题和主导思想。早在党的“十七大”报告中,就正式用“转变经济发展方式”取代了“转变经济增长方式”的表述,明确提出了加快转变经济发展方式的战略任务,理论界随之展开了热烈探讨,各级政府部门在实践中也逐渐应用了理论探讨的表述和成果。但综观当前诸多讨论,仍然缺乏鲜明的理论基础和内在逻辑,对转变发展方式的本质和目标仍存在一些认识上的误区。许多人对转变发展方式的理解不过是转变增长方式的代名词,以发展方式之名行增长方式之实。对这样一个影响经济社会发展进程的重大理论问题,必须从根本上加以澄清,使之更有力的推进我国经济社会的发展与转型。

唯物辩证法认为,发展的本质是事物内部主要矛盾转化的过程。发展方式是人们干预和推动事物主要矛盾转化的方法和模式。经济发展不同于经济增长,经济发展方式不同于经济增长方式,发展方式转变不同于增长方式转变。发展经济学认为,经济增长指一个国家或地区生产的物质产品和服务的增加,即物质财富的增加,常用GDP和人均GDP等相关指标衡量。一度被广泛讨论的有两种经济增长方式:一种是通过增加资源投入实现经济增长,即粗放型(外延型)增长方式;另一种是通过提高生产要素质量和使用效率实现经济增长,即集约型(内涵型)增长方式。而经济发展是指以人自身的发展为本质和核心所体现出来的一个国家或地区人均实际福利和幸福水平的拓展。经济发展包含经济增长,但又不等于经济增长。当前关于“转变经济发展方式”的讨论,大多还是将其等同于“转变经济增长方式”,谈的是经济增长由粗放型(外延型)向集约型(内涵型)转变。

人类经济社会发展的核心和本质是人的发展,即人的能力的提升和人的关系的和谐。能力包括体力和脑力,关系包括人己关系、人际关系、人天关系。人的能力和关系是同一事物的两个侧面,是统一的整体。对于经济社会发展来说,以促进发展的手段主要通过物质财富的积累还是直接作用于人的能力和关系的变化为依据,可将发展方式分为“以物为本”的发展方式和“以人为本”的发展方式。其中,以人为本的发展方式契合和体现了经济社会发展的本质。

当前中国转变发展方式的实质,就是在新的发展阶段和历史条件下,实现经济社会整体上由物本发展方式向人本发展方式转型(表2)。以物为本的发展方式以经济总量扩张和物质财富增长为核心和目标。这种发展方式忽视了人本身的发展,将人异化为经济社会发展的工具和手段,而非本体和本质。以物为本的发展方式从解决人与自然的矛盾入手,将发展视为物质财富的增加,靠经济总量的增长推动主要矛盾的转化,是与经济社会物质基础相适应的人的素质能力水平和认识规律程度的体现,有其产生和存在的根源,但已越来越不适应经济社会发展需要,其长期积累的负面影响和阻力效应近年来持续爆发。以人为本的发展方式以人的全面自由发展和生活幸福为核心和目标,是中国经济发展到新的历史阶段,对发展方式认识深化的结果。以人为本的发展方式将经济社会发展的过程与目的统一起来,从转变人们的分工角色和社会身份入手,靠分配关系和分配结构的调整推动经济社会主要矛盾的转化,以实现人的能力提升和关系和谐,是经济、社会和人的发展的统一。从以人为本的视角出发,经济发展不仅体现为经济增长和物质财富增加,还体现为经济关系调整、国民实际福利的拓展、资源配置上公平与效率的统一;社会发展体现为改变人的社会身份、调整阶级结构、缓和社会矛盾、保持动态和谐;人的发展体现为重视人力资本投资,以人的素质能力提升和关系和谐为主要关注点,实现身心和谐、人际和谐、天人和谐。

土地是物质财富的核心,我国现行土地收益分配制度是以物为本的旧发展方式的典型代表和维系旧方式的主要工具。90年代以来,独特土地制度带动了中国国民经济的高速增长和工业化城市化的快速推进,具有一定历史必然性和进步意义,但其积累的负面影响近年来呈爆发态势。“以土地谋增长”的经济模式使工业化、城市化和经济增长高度依赖土地的粗放供应:土地的宽供应和高耗费是资源高投入、高消耗、低效率的典型代表,土地补贴的招商引资是地方政府竞争的典型方式;低成本土地供应扭曲了市场价格信号,鼓励了成本低、附加值低、创新低、收益低的工业化的高速发展;政府垄断下的土地资本化推动了大搞建设“见物不见人”的城市化。可以说,转变传统经济发展方式必须转变土地收益分配方式。

转变经济发展方式必须推进土地收益分配制度系统性的实质变革。一是要树立公平效率相统一的土地收益分配改革指导思想,明确按要素分配原则,体现市场效率和经济公平;建立中国特色社会保障制度,维护社会公平;明确人力资本的核心作用,规范财产性收入,鼓励劳动收入和人力资本收入。二是坚持土地用途管制和收益调节原则,破解土地二元制,避免土地私有化。三是明确国有土地资产收益,实行国有土地使用年租制;确立“社会贡献增值归公”原则,理顺租税费体系。四是调整中央与地方财权事权关系,破除土地财政依赖,形成征地批租环节的整体改革方案,以物业税(财产税)等形式形成替代土地财政的财政平衡发展新模式。五是破解城市化误区,以“土地换社保”模式加速农民工市民化,推动“功能城市化”。

参考文献

1. 曹建海:《中国城市土地高效利用研究》,经济管理出版社,2002年版。

2. 陈华荣:《城郊(农村)被征用土地的级差地租及其分配问题研究》,载《湖北社会科学》,2006年第5期,第97-99页。

3. 国务院发展研究中心:《中国城镇化:前景、战略与政策》,中国发展出版社,2010年版。

4. 何.皮特,《谁是中国土地的拥有者——制度变迁、产权和社会冲突》,社会科学文献出版社,2008年版。

■ 责编/张新新 E-mail:hrdxin@126.com Tel: 010-88383907

The Distribution of Land Income and Human Capital Accumulation

Han Shujie

(Guanghua School of Management ,Peking University)

Abstract:Current land income distribution system is a typical representative of the traditional material-based approach, and large-scale distribution of land revenue deformity has a profound impact on the national economy. Under our current system environment, there are five main stakeholders participating in land income distribution,resulting in property income greatly diverting labor income and human capital income,triggering insufficient accumulation of human capital, difficult to support economic and social development. Land income distribution needs to change from substance to people.

Key Words:Land Income Distribution; Land Finance; Property Tax; Property Income;Human Capital