裴矩《西域图记》研究拾零

2016-07-21颜世明高健

颜世明 高健

内容摘要:《西域图记》是研究隋唐时期中外交通的重要史料,惜在南宋时亡佚,现存七则佚文,其中一则保存在《大秦景教流行中国碑》中,其书序言讲述成书过程、篇章结构、主要内容。唐初《西域图记》残缺不全,且诸国题记次序错乱。《隋书》纪传编撰者将《西域图记》残本作为《西域传》的基本史料,并且保留原样,不作修正,以致今本《隋书·西域传》西域二十国编排混乱,与《西域图记》序言中四十四国及其以交通位置系国的叙述不符。

关键词:《西域图记》;《隋书·西域传》;裴矩

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)03-0093-10

Abstract: Xiyu Tuji(“A Geographical Record of the Western Regions”written in the Sui dynasty by Pei Ju)is very important for studying the exchanges between China and foreign countries in the Sui and Tang dynasties. The complete text was unfortunately lost in the Southern Song dynasty, but seven documents relevant to its creation and content have been recovered. One is in The Tablet Recording the Popularization of Nestorianism from Rome in China, which records how the book was written, what chapters it consisted of, and what it was about. Another version of the Xiyu Tuji from the Early Tang dynasty is incomplete and the chapters are out of order. Finally, the compilers of The Book of The Sui Dynasty adopted the text unaltered as the basic material for the chapter on“Traditions of the Western Regions.”This lead to some confusion about the order of the twenty Western Region kingdoms, as the adopted text does not accord with the records of the forty-four kingdoms and their locations found in the preface of Xiyu Tuji.

Keywords: Xiyu Tuji;“Traditions of the Western Regions”in the Book of the Sui Dynasty ; Pei Ju

裴矩《西域图记》三卷,《隋书·裴矩传》[1]、《北史》[2]、《旧唐书》[3]、《新唐书》[4]均录是名,《通典》[5]、《太平御览》[6]引文书名与之相同。《史记正义》[7]、《太平寰宇记》[8]引文书名或作《西域图记》,或作《西域记》。《隋书·经籍志》[1]987、《通志》则别作《西域图》,并且郑樵明言本书配图在南宋时已经亡佚[9]。裴矩(?—627),字弘大,河东闻喜人,历仕北齐、北周、隋、唐四朝,官至民部尚书,《资治通鉴》称其“佞于隋而忠于唐”,《隋书》《北史》《旧唐书》《新唐书》存其传记。

关于《西域图记》研究,后之学者主要侧重在三个方面:其一,佚文辑录与成书时代考证。清人章宗源从《太平寰宇记》中辑出一则佚文[10],日本学者内田吟风从《史记正义》《玉海》《通典》中辑录四则佚文,又据营建东都与裴矩转黄门侍郎的时间,推定本书在大业二年(606)正月至七月间成书[11]。李锦绣先生以《洽闻记》所引其书佚文为线索,结合《通典》《唐会要》《册府元龟》诸史籍,复原《西域图记》“吐火罗”条佚文[12]。复认为戴表元《剡源集》著录的唐画《西域图》、鲜于枢《困学斋杂录》收录的王子庆《西域图》当是《西域图记》残片,画中提到的附国、弥罗国、佇贬欲归国、千碉国、白兰、党项、吐谷浑是《西域图记》四十四国中的七国[13]。又指出《通典》中于阗、疏勒、何国、天竺、朱俱波、朅盘陀、劫国、陁罗伊罗、越底延九国传记部分史料或源自《西域图记》,《太平寰宇记》《册府元龟》或暗引《西域图记》四则佚文[14]。其二,与《隋书·西域传》关系。余太山先生以《隋书·西域传》仅二十三国且编次紊乱,与《西域图记》四十四国且以交通路线系国的叙述不符,认为《隋书》并未利用其史料[15]。日本学者白鸟库吉[16]、崎昌[17]及杨晓春先生[18]认为《隋书·西域传》取材于《西域图记》,惜论据不足。李宗俊先生创造性地提出《隋书·西域传》依据《西域图记》残本修撰,惜未开列原由[19]。其三,《西域图记》丝绸之路南、北、中三道交通研究。王去非[20]、王素先生[21]探讨《西域图记》敦煌至高昌、伊吾的大海道、伊吾道路线,芮传明[22]、余太山先生[23]则考证《西域图记》丝绸之路南、北、中三道途经地。诸家对《西域图记》复原及历史地理研究取得丰硕成果,尤以余太山、李锦绣先生考证精审,屡有创新,其中亦有值得商榷及补正之处,现掇拾举出以求教于二师。

一 佚文七则

大业二年(606),隋炀帝谕令吏部侍郎裴矩赴张掖主持互市,负责与西域民族经济贸易。其间裴矩寻访张掖胡商,将胡贾所知瓜州以西、地中海以东的四十四国山川河流、风俗民情情况编纂成书,定名《西域图记》,进呈炀帝。此书是研究隋唐时期中西交通的重要史料,《隋书》《北史》保存有其书序言:

臣闻禹定九州,导河不逾积石,秦兼六国,设防止及临洮。故知西胡杂种,僻居遐裔,礼教之所不及,书典之所罕传。自汉氏兴基,开拓河右,始称名号者,有三十六国,其后分立,乃五十五王。仍置校尉、都护,以存招抚。然叛服不恒,屡经征战。后汉之世,频废此官。虽大宛以来,略知户数,而诸国山川未有名目。至如姓氏风土,服章物产,全无纂录,世所弗闻。复以春秋递谢,年代久远,兼并诛讨,互有兴亡。或地是故邦,改从今号,或人非旧类,因袭昔名。兼复部民交错,封疆移改,戎狄音殊,事难穷验。于阗之北,葱岭以东,考于前史,三十余国。其后更相屠灭,仅有十存。自余沦没,扫地俱尽,空有丘墟,不可记识。

皇上膺天育物,无隔华夷,率土黔黎,莫不慕化。风行所及,日入以来,职贡皆通,无远不至。臣既因抚纳,监知关市,寻讨书传,访采胡人,或有所疑,即详众口。依其本国服饰仪形,王及庶人,各显容止,即丹青模写,为《西域图记》,共成三卷,合四十四国。仍别造地图,穷其要害。从西顷以去,北海之南,纵横所亘,将二万里。谅由富商大贾,周游经涉,故诸国之事罔不遍知。复有幽荒远地,卒访难晓,不可凭虚,是以致阙。而二汉相踵,西域为传,户民数十,即称国王,徒有名号,乃乖其实。今者所编,皆余千户,利尽西海,多产珍异。其山居之属,非有国名,及部落小者,多亦不载。

发自敦煌,至于西海,凡为三道,各有襟带。北道从伊吾,经蒲类海铁勒部,突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻国,达于西海。其中道从高昌,焉耆,龟兹,疏勒,度葱岭,又经汗,苏对沙那国,康国,曹国,何国,大、小安国,穆国,至波斯,达于西海。其南道从鄯善,于阗,朱俱波,喝槃陀,度葱岭,又经护密,吐火罗,挹怛,忛延,漕国,至北婆罗门,达于西海。其三道诸国,亦各自有路,南北交通。其东女国、南婆罗门国等,并随其所往,诸处得达。故知伊吾、高昌、鄯善,并西域之门户也。总凑敦煌,是其咽喉之地。[1]1578-1580

《隋书》中“合四十四国”,《北史》则作“合四十五国”[2]1388-1390,其余行文基本相同。序中裴矩追述中原王朝与西域的政治关系、两汉以来的西域政治形势以及前史记述西域的缺陷与不足。又言撰修《西域图记》的因由、经过、内容,重点描述自敦煌至西海(地中海、阿拉伯海)的丝绸之路南、北、中三道路线。由裴序可获知如下信息:

(1)张掖互市期间及以后,外国朝贡者计三十余国{1},其中不包括大秦与天竺两国{2}。即《西域图记》四十四国史料,三十余国史料出自本国胡商自述。

(2)《西域图记》主要根据前史记载及来华胡商见闻,同时严格甄别史料真伪,一旦胡商所讲史事乖舛,即求证他人。

(3)全书篇章结构分作三部分:序言、人物图及题记、交通路线图。其中人物图及题记是全书的主要内容。

其书序言,《隋书》《北史》已征引。人物图共四十四幅(即四十四国),图中既有国王,又有庶人。裴矩选取这四十四国的标准有三:{1}户口在千户以上;{2}多出产奇珍异物,利尽西海;{3}散居山区的民族部落,无国名、部落小者不录。

裴矩既然批驳前代西域史书的不足,其书当弥补前书缺憾,可知附在人物图之后的题记当叙及该国山川险易、姓氏风土、服章物产三个方面。而附录的交通路线图地域范围当在敦煌与西海之间,由敦煌始发分作三道,经过河西走廊、准噶尔盆地、塔里木盆地、锡尔河与阿姆河流域、印度河流域,终于地中海、阿拉伯海。是书分三卷,或以交通路线图中的北道、中道、南道西域国各作一卷,自东向西以交通位置序次。

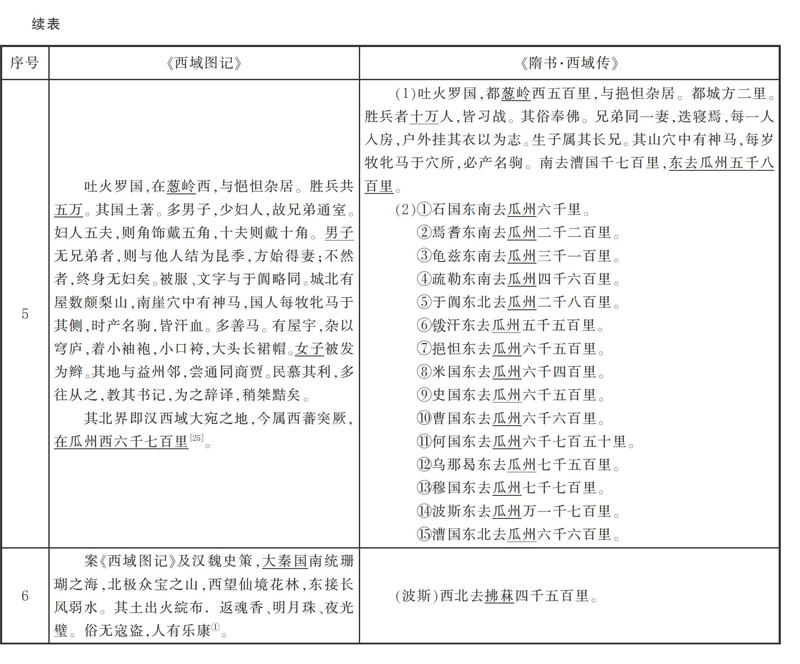

除前引《西域图记》序言外,明确出处及经学者证实的佚文尚有五则,笔者从《大秦景教流行中国碑》辑录一则,共计六则(见表1)。《大秦景教流行中国碑》现藏西安碑林博物馆,刻于唐建中二年(781),由大秦寺僧徒景净叙述,朝议郎前行台州司参军吕秀岩撰写,讲述当时景教在中国的流传情况,在明朝天启年间出土,碑文中《西域图记》大秦国四至与物产史料当采自前书。这六则佚文涉及高昌、钵汉(即序言中“汗”)、苏对沙那、吐火罗、悒怛(即序言中“挹怛”)、大秦(即序言中“拂菻”)六国,在序言中已提及。六则佚文内容涵盖西域地区山川、交通、物产、王族姓氏、风土民俗,与序言中人物图之后题记内容契合。

查核六则佚文出处,知《史记正义》《通典》《太平寰宇记》《玉海》《册府元龟》既明征其文,又暗引其文。如苏对沙那国王姓氏与表字,《通典》指明出自《西域图记》(见表1第4条),《太平寰宇记》直接引录而未注出典[8]3480,显然当有佚文尚存在五部史籍中。

结合《西域图记》序言与现辑六则佚文,尚有两个问题需要说明:

其一,《西域图记》成书时间介于营建东都洛阳与裴矩转升黄门侍郎之间,即大业二年(606)正月至七月间。大业三年(607),隋炀帝改瓜州为敦煌郡[1]67,现辑《西域图记》佚文仍见“瓜州”之名(见表1第2、5条),亦可佐证成书时间在大业三年(607)之前。

隋文帝开皇三年(583),废地方州郡县三级制为州县两级制。又《隋书·地理志》载大业三年(607)之前,瓜州领县三:鸣沙县、玉门县、常乐县。又述及敦煌县的建置过程:北周时并敦煌、鸣沙、平康、效谷、东乡、龙勒六县为鸣沙县。大业中废瓜州、置敦煌郡时,改鸣沙县为敦煌县[1]816。即开皇三年至大业三年间(583—607),既不存在敦煌郡,也不存在敦煌县。

序言中丝绸之路南、北、中三道发自“敦煌”,无论指敦煌郡或敦煌县,均与《隋书·地理志》开皇三年至大业三年间的瓜州行政建制抵触。按《元和郡县图志》云:“燉煌县,周武帝改为鸣沙县,以界有鸣沙山,因以为名。隋大业二年,复为敦煌。”[24]即据《元和郡县图志》北周时鸣沙县,大业三年(607)之前已更名作敦煌县。故《西域图记》序言中“敦煌”当指敦煌县,无误,而《隋书·地理志》记载鸣沙县更名敦煌县的时间不确。

其二,序言提及在于阗之北、葱岭以东这个地域范围内,据前史记载共有三十余国,“其后更相屠灭,仅有十存”。三十余国指序言中汉时三十六国,至裴矩撰修《西域图记》时仅存十国。可知《西域图记》四十四国中,有十国系汉代西域古国,且分布在于阗之北、葱岭以东。

在于阗之北、葱岭以东,《中国历史地图集》第五册《隋时期西突厥》隋代西域地区恰列有十个国家:高昌、焉耆、龟兹、姑墨、温肃、尉头、于阗、朱俱波、朅盘陀、疏勒。另有隶属隋的三个郡:伊吾、鄯善、且末[26]。鄯善、且末虽是汉时西域古国,但在隋已经不存,沦为地名。突厥在伊吾设有管理机构吐屯设,《隋书》又载大业五年(609)朝贡事,但是伊吾并非汉时西域古国。《图集》中十国除姑墨、温肃、尉头外,其余七国在《西域图记》序言、佚文和《隋书·西域传》提及。姑墨、温肃、尉头在北魏时隶属龟兹,唐代尚存亟墨国(即汉代姑墨),温肃、尉头在隋是否存在史料难征。《图集》既将姑墨、温肃、尉头三国列入隋代西域地图,必有所依据。这十国又同为汉时西域古国,故可推测:高昌、焉耆、龟兹、姑墨、温肃、尉头、于阗、朱俱波、朅盘陀、疏勒当是《西域图记》四十四国的其中十国。

戴表元(1244—1310)《剡源集》著录唐画《西域图》一卷,共四幅,即四国:蜀郡西北二千余里的附国,吐谷浑之南、白兰之北的弥罗国,白兰之西数千里的佇贬欲归国,党项之西的千碉国。四画为王与奴的人物肖像,戴表元详细地描述画中人物的姿势、着装[27]。与戴表元同时代的鲜于枢(1246—

1302)《困学斋杂录》亦云王子庆收藏有《西域图》,画有四国。其中一国是附国,附国题记与《隋书·西域传》中附国传记的前半篇行文基本相同,其余三国未载其名。并言阎立本画、褚遂良书[28]。

李锦绣先生认为唐画《西域图》与王子庆《西域图》有四画四国,又同有附国,二画当为同幅。画中提到蜀郡,唐武德元年(618)改天下郡为州,其成书时间必不在唐。以郡作为地方建制,则在隋炀帝大业三年(607)至隋末,从而判定《西域图》成书时间在隋。又以画中王与奴形象,与阎立本《西域图》蕃客朝贡图的内容不符,故非阎立本绘、褚遂良书。

李先生认为《西域图》当是《西域图记》残卷,理由如下:其一,《隋书》著录裴矩《西域图》,除此之外隋代未见其它《西域图》记载;其二,《西域图》附国题记与《隋书·西域传》附国传记前半篇行文基本相同,又证《西域图》当为隋代图画;其三,戴表元描述《西域图》王、奴的形象与《西域图记》王、庶人的形象大致近同[13]362—365。

唐画《西域图》、王子庆《西域图》为唐代作品着实有误,二画有四幅,其中又有附国,无疑当为同画。李先生认为《西域图》当是《西域图记》残卷则值得商讨,原因如下:

其一,戴表元、鲜于枢将《西域图》成书时代判定为唐,又题阎立本画、褚遂良书。李先生否定成书时代、绘画者、书撰者,《西域图》是否后人伪作难以尽知,似不可作为论据。

其二,《西域图》有王与奴的人物像,“每国画一王,而一二奴前后夹侍之”,画中“奴”当指国王左右的侍者。《西域图记》则是“王及庶人”,庶人指平民(见表1第5条吐火罗“男子”“女子”),画中平民的实际形象可能直接来自赴张掖交市的胡商。

其三,梳理隋代地方行政建制沿革:在开皇三年(583)之前,地方实行州郡县三级制。开皇三年(583),废郡而行州县两级制。大业三年(607)改州为郡,直至隋末地方一直推行郡县制。即开皇元年至开皇三年(581—583)、大业三年至隋末(607—618)两个时期内地方实行郡制。

《西域图》“附国者,蜀郡西北二千余里”云云,与《隋书·西域传》附国行文基本相同,从而断定本画在隋时成书亦无误。然由画中“蜀郡”二字,知其成书时间当在开皇元年至开皇三年、大业三年至隋末两个时间段内,而《西域图记》成书时间在大业二年(606)正月至七月间。《西域图记》两则佚文中“瓜州”,与《西域图》“蜀郡”明显不合。

《西域图》与《隋书·西域传》确有渊源,但是《西域图》与《西域图记》为同书证据不充分,鉴于此只可如此分析:若《西域图》并非伪本,则其与《隋书·西域传》附国传记或史料同源,或是《隋书·西域传》附国传记史料来源之一。若《西域图》是后人托名伪作,则是画或描摹前人西域画作,又节录《隋书·西域传》附国传记而成。

二 与《隋书·西域传》关系

《西域传》位列《隋书》卷八十三(以下简称《西域传》),主要讲述河西、西域、西南地区二十三国山川河流、交通、历史沿革、国王姓氏、风俗物产情况及其与隋战和关系。全传分作序言、正文、论赞三部分,序言与论赞出自魏征之手{1}。

《西域传》诸国与隋的战和关系,既有开皇年间事,又有大业年间事,当来自《开皇起居注》之类官府档案记录。山川河流、风俗习惯之类自然、人文风貌,一般认为袭自《西域图记》,但并无的证。余太山先生以《西域传》二十三国编排混乱,与《西域图记》四十四国及其以交通位置系国的叙述不符,认为《西域传》并未利用《西域图记》史料:

其一,《西域传》序言云因隋末中国内乱及西域蕃国朝贡断绝,西域史籍大量遗失,仅存西域二十国史料,即《西域传》中西域二十国传记。《隋书·经籍志》著录裴矩《西域图》三卷,《西域传》文末论赞亦提及裴矩呈献《西域图记》之事。足见唐初修撰隋史之时,《西域图记》尚存于世。《隋书·裴矩传》摘录《西域图记》序言,曰三卷,合四十四国(见上引文)。两书序言中西域二十国史料、四十四国不相符,故《西域传》诸国传记并非取材于《西域图记》。

其二,《西域传》正文二十三国编排次序杂乱无章,述及各国的先后具有地区跳跃性:河西地区(吐谷浑、党项)、吐鲁番盆地(高昌)、泽拉善夫河流域(康国、安国)、锡尔河流域(石国)、葱岭之南(女国)、塔里木盆地(焉耆、龟兹、疏勒、于阗)、中亚费尔干纳盆地(汗)、阿姆河南岸(吐火罗、挹怛)、泽拉善夫河流域(米国、史国、曹国、何国)、阿姆河南岸(乌那曷、穆国)、伊朗高原(波斯)、喀布尔流域(漕国)、西南地区(附国)。与前史西域传、《西域图记》以交通位置序次的体例不符。

其三,诸国之间道里既有重复(龟兹至疏勒、穆国至波斯距离),又有矛盾(汗至石国五百里、石国至汗六百里),编撰者当不谙西域事务;传记中地方行政建制中既有瓜州,又有蜀郡{1},与《西域图记》严谨的编修态度、地方行政建制“州”不合[15]50-54。

《西域传》序言提到隋炀帝时,遣侍御史韦节出使西蕃诸国,《通典》[5]5256,5260、《太平寰宇记》[8]3571-3572载录韦节《西蕃记》佚文三则,涉及康国、挹怛、吐火罗三国。《西蕃记》当是韦节出使康国、挹怛、吐火罗等西域诸国闻见录,唐中期、北宋初期尚存世,而《西域传》并未利用其书史料。除此之外,《隋书·经籍志》著录佚名《诸蕃国记》十七卷、程士章《西域道里记》三卷[1]987。《诸蕃国记》疑即韦节《西蕃记》,《西域道里记》在《旧唐书》[3]2016、《新唐书》[4]1505、《玉海》[29]、《通志》[10]1585均有著录。《太平寰宇记》保存其书一则佚文:“昔康国王之先,兄弟十人,分居王国,其一即喝汉国也。城可十余里,有户二万。”[8]3521喝汉国即小安息国,治喝汗城,又即《西域传》康国传记、何国传记提及的小安国,但是《西域传》并未取《西域道里记》小安国史料而立小安国传,与唐初仅存西域二十国史料抵牾。

隋文帝、炀帝注重图籍收集与保存,西京嘉则殿、东京修文殿藏书丰富。隋末禁军将领宇文化及攻入江都,焚毁宫室,藏书尽损,时洛阳尚有藏书。唐武德五年(622),敕令司农少卿宋遵贵用船运洛阳藏书至长安,途中船舶触碰暗礁,藏书漂没,残存者十不一二。明代胡应麟总结中国历史上十次书籍劫难(即“十厄”),隋末江都之乱为其一。

隋末书籍大量损毁,直接导致唐初隋代史料缺乏。《隋书·南蛮传》云:“大业中,南荒朝贡者十余国,其事迹多湮灭而无闻。今所存录,四国而已。”[1]1831房兆,辛遵、辛韶兄弟,许奭、许澄父子传记简略,均言“史失其事”[1]1359,1365,1783,《孝义传》《儒林传》《文学传》人物传记仅寥寥数语,唐初隋代资料匮乏可见一斑。《隋书》纪传修撰者魏征、许敬宗、孔颖达、颜师古为饱学之士,魏征既言西域史料不足,当是众人一致观点,故《西域传》序言云西域“事多亡失”,仅存西域二十国史料并非诳语。

贞观三年(619),魏征诸人奉诏撰修《隋书》本纪与列传,十年(636)书成,时《隋书》尚缺志书。贞观十五年(641),又令于志宁、李淳风、韦安仁、李延寿续修五代史(梁、陈、齐、周、隋)志书,显庆元年(656)成书后编入《隋书》,其中《经籍志》依据隋朝观文殿藏书目录删削而成。《隋书》纪传与志书撰者不同,成书时间相隔二十年,以致二者体例不一,不能呼应。如郑译、牛弘、裴政传中提到“语在《音律志》”“事在《音律志》”,而今本《隋书》并无《音律志》。

《隋书·经籍志》收录《诸蕃国记》《西域道里记》,《西域传》未利用其西域史料,并非对二书持偏见、否定态度,而是《隋书》列传与志书不符的表现。究其原因,或《隋书》修撰纪传时,并未见到二书。待五年后续修《经籍志》,二书方现世,时《西域传》已完结定稿,不得已保持《西域传》原文,未利用新发现的史料增补。

《西域传》二十三国传记,其中二十国属于西域地区,其它三国分属河西地区(吐谷浑、党项)、西南地区(附国),与序言所云仅存西域二十国史料相合;西域二十国传记,其中十六国载有到瓜州距离。另,高昌国记东至敦煌十三日行,古多以日行百里计,《西域图记》“高昌”条佚文亦载高昌至瓜州一千三百里。大业三年(607)之前,敦煌县属瓜州,故高昌到敦煌距离与其至瓜州无异。康国、安国、女国虽未载到瓜州距离,但是成为诸国道里链条上不可或缺的一环(详见下文),说明正文中西域二十国史料当是一个独立整体。

笔者以为《西域传》西域二十国传记前半部分自然、人文地理史料或来自《西域图记》残本,具体原因如下:

其一,《隋书·裴矩传》《西域传》提到裴矩进呈《西域图记》,并且《裴矩传》节录其书序言,可见《隋书》纪传撰修者必见到本书,在隋朝西域史料有限的情况下,亦有可能利用其书史料。《西域图记》序言提到四十四国,《西域传》序言云唐初仅存西域二十国史料,二书之语既各自有据,又自相矛盾,最合理解释当是时存的《西域图记》题记不足四十四国,即应是残本。唐初未见史书征引《西域图记》,其后《史记正义》《通典》《太平寰宇记》《册府元龟》广引其文。或唐初《西域图记》残本保存的西域史料有限,唐中期以后,《西域图记》其它残卷不断发现。

其二,《西域传》二十三国貌似编排杂乱,实则有章可循。吐谷浑、党项属河西地区,中间二十国属西域地区,附国属西南地区,全传由东至西按照河西、西域、西南方位叙述。康国传记中历数附属康国的米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国九国,而《西域传》七国传记次序依次为:安国、米国、史国、曹国、何国、乌那曷国、穆国。除安国外,康国传记中六国与《西域传》六国叙述次序相同。《西域传》安国排列不当,或因转袭的西域史料残缺、错乱。

《西域传》西域二十国传记载录诸国之间距离,其中十七国传记又记到瓜州(敦煌)道里。倘若忽略西域二十国排列次序,仅归纳诸国到瓜州距离计算方法,可以发现诸国到瓜州距离由东邻某国距离与某国到瓜州距离累加而来,两国道里勾连起来形成密切联系、有条不紊的统一体。由此可证《西域传》诸国到瓜州距离与诸国传记次序无关,或《西域传》因袭史料原本合理有序,待采入时已散乱。

(1)高昌到瓜州1300里,高昌西到焉耆900里,焉耆西到龟兹900里,龟兹西到疏勒1500里。以高昌到瓜州的距离作为基数,与东邻国家相加,即《西域传》中焉耆到瓜州2200里,龟兹到瓜州3100里,疏勒到瓜州4600里。

汗国到瓜州的距离并非以疏勒到瓜州4600里与汗至疏勒1000里相加而得,其到瓜州距离与石国到瓜州距离相关。《西域传》汗国传记载其到瓜州5500里,北去石国500里。石国传记云石国到瓜州6000里,南至汗国600里,两者相减可得汗国到瓜州5400里,与汗国传记中5500里矛盾。汗国到苏对沙那国500里,苏对沙那国到米国500里,米国到瓜州6400里,可逆推苏对沙那国到瓜州5900里,汗国到瓜州5400里,故由石国到瓜州距离、石国与汗距离推得的汗国到瓜州5400里亦不误。

《西域传》未载康国到瓜州距离,但是由米国到瓜州6400里与米国到康国100里,曹国到瓜州6600里与康国到曹国100里,同可推知康国到瓜州6500里。何国到瓜州6750里由曹国到瓜州6600里与曹国到何国150里累加而得。《西域传》无小安国传记,亦未载其到瓜州距离,由何国到小安国300里,可推小安国到瓜州7050里。

安国到乌那曷国400里,乌那曷国到瓜州7500里。安国到穆国500里,穆国到瓜州7700里。《西域传》未言安国到瓜州距离,由乌那曷国、穆国到瓜州与两国到安国距离相减,知安国到瓜州7100里、7200里。暂且不论两个距离孰对孰误,与小安国到瓜州7050里相比,安国到瓜州距离大于小安国到瓜州距离,即安国到瓜州距离可能由小安国到瓜州距离与安国、小安国之间距离相加而来(《西域传》亦未载安国、小安国之间距离)。

穆国到波斯4000里,波斯到拂菻4500里,穆国到瓜州7700里因缺乏安国到瓜州距离,故不知如何得出。波斯到瓜州11700里,由穆国到瓜州距离与穆国到波斯距离相加而出。

(2)鄯善到于阗1500里,于阗到朱俱波1000里。《西域传》未记鄯善到瓜州距离,于阗到瓜州2800里可能由鄯善到瓜州距离与鄯善、于阗距离相加而来,必然与龟兹无关(于阗到龟兹1400里,龟兹到瓜州3100里)。由于阗到瓜州距离与于阗、朱俱波之间距离,知朱俱波到瓜州3800里,与朱俱波到疏勒800、900相合(疏勒到瓜州4600里)。

《西域传》吐火罗到瓜州5800里,《西域图记》另记吐火罗到瓜州6700里(见表1第5条),两种吐火罗到瓜州距离必与史国无关(吐火罗到史国500里,史国到瓜州6500里),或由朱俱波经喝槃陁、护密相加而来。

吐火罗、挹怛南去漕国,中间必然途经帆延。由吐火罗到漕国1700里,挹怛到漕国1500里,帆延到漕国700里,知吐火罗到帆延1000里,挹怛到帆延800里。复由吐火罗到瓜州5800里(或6700里),挹怛到瓜州6500里,可得帆延到瓜州6800里(或7700里)、7300里,漕国到瓜州7500里(或8400里)、8000里,三种漕国到瓜州与《西域传》漕国到瓜州距离6600里不符。与《西域传》漕国、曹国国王姓氏混淆一样,亦或将二国瓜州距离相混(曹国到瓜州6600里)。

其三,《西域图记》序言云有四十四国,实则出现二十八个国名。《西域传》序言曰存西域二十国史料,实际上二十国传记中出现三十二个国名。二书二十四个国名相同:铁勒、突厥、拂菻、高昌、焉耆、龟兹、疏勒、汗、苏对沙那、康国、曹国、何国、安国、小安国、穆国、波斯、于阗、朱俱波、吐火罗、挹怛、帆延、漕国、婆罗门、女国。《西域图记》独载伊吾、鄯善、喝槃陁、护密四国(地区),《西域传》专录米国、史国、那色波、乌那曷、毕国、石国、党项、刦国八国。

《西域图记》提到国名的二十六国组成通往西海最便捷的三条交通线,余下女国、婆罗门二国则是“随其所往,诸处得达”,即并非分布在交通要道上。《西域图记》尚有十六国未记国名,当如同女国、婆罗门,分布在丝绸之路南、北、中三道的两侧。《西域传》专录八国国名(除党项外)并非交通冲要,《西域图记》未闻其名的十六国,或包括《西域传》中西域七国。

其四,《西域传》毕国有千余家,焉耆、龟兹、于阗、汗、史国、曹国、何国胜兵千余人,疏勒、穆国胜兵二千人,挹怛胜兵五六千人;高昌、康国、女国、焉耆、龟兹、疏勒、于阗、汗、吐火罗、波斯、漕国出产珍奇异物,与《西域图记》选取四十四国标准千户以上、出产珍异相合。

《西域传》西域二十国多以山川(白山、葱岭)、河流(萨宝水、那密水、药杀水、乌浒水、独莫水、达曷水)定位,《西域图记》“吐火罗”佚文亦以葱岭为坐标(见表1 第5条)。《西域传》记录十六国国王姓氏与表字,《西域图记》苏对沙那国亦载国王姓氏、表字(见表1第4条)。《西域传》康国、女国、焉耆、龟兹、于阗、汗、挹怛、波斯、漕国载国王、王后与庶人(丈夫、人)的头饰服饰,《西域图记》“吐火罗”佚文亦可见庶人(男子、女子)的头饰服饰描述。换言之,《西域图记》序言提到题记中山川险易、服章物产、国王姓氏内容,可在《西域传》西域二十国传记中得到体现。

二书关于大海道、汗国历史沿革、吐火罗的行文近乎相同(见表1第2、3、5条),其中《西域传》言大海道行走维艰,商客取道伊吾,而《太平寰宇记》指出“即裴矩所谓伊吾路”,故知伊吾路首载在裴矩《西域图记》中,《西域传》转袭其文。另,大海道、伊吾路分别由敦煌通往高昌、伊吾,恰与《西域图记》中道、北道起点敦煌至高昌、伊吾契合。

由《西域传》序言云仅存西域二十国史料与《西域图记》序言四十四国矛盾,可推唐初《西域图记》残缺不完。由《西域传》诸国到瓜州距离计算方法与诸国传记次序无关,可知《西域传》采用的史料内容错乱。由《西域图记》与《西域传》的内容、行文相似,可知二书当有转承关系。故《隋书·西域传》成书经过当是:唐初《西域图记》仅存残本,题记不足四十四国,且诸国题记次序错乱。《隋书》纪传编撰者将《西域图记》残本作为《西域传》的基本史料,并且保留原样,不作修正。以致今本《隋书·西域传》西域二十国编排混乱,与《西域图记》序言中四十四国及其以交通位置系国的叙述不符。

《西域图记》“吐火罗”佚文与《西域传》吐火罗传记尚有不同:《西域图记》吐火罗胜兵五万、至瓜州六千七百里。《西域传》则作胜兵十万,到瓜州五千八百里。与《西域图记》相较,《西域传》行文更为简洁凝练。说明《西域传》在利用《西域图记》史料时,植入其它西域史料。又经过笔削,删除冗文。

厘清二者的关系,大略可推《西域图记》四十四国中三十七国国名:伊吾、铁勒、突厥、拂菻、高昌、焉耆、龟兹、姑墨、温肃、尉头、疏勒、汗、石国、苏对沙那、米国、康国、曹国、何国、安国、毕国、小安国、史国、那色波、乌那曷、穆国、波斯、于阗、女国、朱俱波、喝槃陁、护密、吐火罗、挹怛、帆延、漕国、刦国、婆罗门。李锦绣先生从《通典》辑录《西域图记》佚文,涉及赊弥国、陀罗伊罗、越底延、乌荼四国[14]240-242,合计四十一国,尚有三国国名不详。

三 结 语

《西域图记》是研究隋唐时期中外交通的重要史料,惜在南宋时亡佚,现存七则佚文。其中一则保存在《大秦景教流行中国碑》中,其书序言讲述成书过程、篇章结构、主要内容。《剡源集》中的唐画《西域图》、《困学斋杂录》中的王子庆《西域图》,并非《西域图记》残片,其与《隋书·西域传》或系史料同源,或为《隋书·西域传》史料来源之一,或是后人托名的伪作。唐初西域史料奇缺,时存《西域图记》残缺不全,且诸国题记次序错乱。《隋书》纪传编撰者将《西域图记》残本作为《西域传》的基本史料,并且保留原样,不作修正,以致今本《隋书·西域传》西域二十国编排混乱,与《西域图记》序言中四十四国及其以交通位置系国的叙述不符。

另,《续高僧传》载隋炀帝大业二年(606),令释彦琮与裴矩同修《天竺记》,是书文义详洽,条贯有仪[30]。《西域图记》亦有婆罗门国(即天竺)题记,《天竺记》或在是其传基础上增修。《永乐大典》引《天竺志》曰:“葱岭,冬夏有雪。有毒龙,若犯之,则风雨晦灵,飞砂扬砾,过此难者,万无一全。”[31]《天竺志》撰者与成书时代不详,是否即裴矩、彦琮《天竺记》难知。按《法显传》云:“葱岭,冬夏有雪。又有毒龙,若失其意,则吐龙风,雨雪,飞沙砾石。过此难者,万无一全。”章巽先生胪列《法显传》异名有《佛游天竺记》《法显游天竺记》《历游天竺记传》等[32],而无《天竺志》。《天竺志》与《法显传》行文基本相同,或《天竺志》系《法显传》异名。

参考文献:

[1]魏征.隋书[M].北京:中华书局,2010:1578,1859.

[2]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974:1388.

[3]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2406.

[4]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1507,3932.

[5]杜佑.通典[M].王文锦,点校.北京:中华书局,2007:5207,5231.

[6]李昉.太平御览[M].北京:中华书局,1995:3517.

[7]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2013:3175.

[8]乐史.太平寰宇记[M].王文楚,点校.北京:中华书局,2007:2995,3463,3481.

[9]郑樵.通志二十略[M].王树民,点校.北京:中华书局,2009:1585,1834.

[10]章宗源.隋书经籍志考证[M].项永琴,陈锦春,郑民令,整理.北京:清华大学出版社,2012:158-159.

[11]内田吟风.隋裴矩撰《西域图记》遗文纂考[G]∥藤原弘道先生古稀记念史学佛教学论集.东京:内外印刷株式会社,1973:115-128.

[12]李锦绣.《通典·边防典》“吐火罗”条史料来源与《西域图记》[J].西域研究,2005(4):25-34.

[13]李锦绣.《西域图记》考[G]∥欧亚学刊:国际版.北京:商务印书馆,2011:359-374.

[14]李锦绣,余太山.《通典》西域文献要注[M].上海:上海人民出版社,2009:122-123,129,175,186,222,224,

234,240-242.

[15]余太山.《隋书·西域传》的若干问题[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2004(3):50-54.

[16]白鸟库吉.大秦国及拂菻国考[G]∥白鸟库吉全集:西域史研究:下.东京:岩波书店,1971:144.

[17]嶋崎昌.《隋书·高昌传》解说[G]∥隋唐时代の东トゥルキスタ—ン研究.东京:东京大学出版会,1977:310-

340.

[18]杨晓春.《隋书·西域传》与隋裴矩《西域图记》关系考论[G]∥历史地理.上海:上海人民出版社,2013:279-

283.

[19]李宗俊.唐赦使王玄策使印度事迹新探[J].西域研究,2010(4):20.

[20]王去非.关于大海道[J].中国历史博物馆馆刊,1983(1):44-47.

[21]王素.高昌史稿[M].北京:文物出版社,2000:166-170,

190-197.

[22]芮传明.《西域图记》中的“北道”考[J].铁道师院学报,1986(3):48-55.

[23]余太山.裴矩《西域图记》所见敦煌至西海的“三道”[J].西域研究,2005(4):16-24.

[24]李吉甫.元和郡县图志[M].贺次君,点校.北京:中华书局,2005:1026.

[25]王钦若.册府元龟[M].周勋初,校订.南京:凤凰出版社,2006:11100,11133.

[26]谭其骧.中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1996:30-31.

[27]戴表元.剡源集[G]∥丛书集成初编.北京:中华书局,1985:62-63.

[28]鲜于枢.困学斋杂录[G]∥丛书集成初编.北京:中华书局,1985:4.

[29]王应麟.玉海[M].南京:江苏古籍出版社,1987:300.

[30]道宣.续高僧传[G]∥高僧传合集.上海:上海古籍出版社1995:118.

[31]马蓉.永乐大典方志辑佚[M].北京:中华书局,2004:3240.

[32]法显.法显传[M].章巽,校注.北京:中华书局,2012:5-7,21.