论《声画集》中的兽画诗

2016-07-18吴福秀

吴福秀

(湖北师范大学 文学院,湖北 黄石 435002)

论《声画集》中的兽画诗

吴福秀

(湖北师范大学 文学院,湖北 黄石435002)

〔摘要〕《声画集》是一部重要的唐宋题画诗总集。《声画集》畜兽类画诗主要有三个表现特征:第一,重写实,向日常生活倾斜。第二,重视个体生命感受,个性表现色彩浓厚。第三,重理性,嫉虚妄,轻玄想。根据对书中所录诗统计分析,唐代畜兽类画诗历史性强,多咏史并带有讥、美、悲叹之义,而宋画诗则表现出宋人对作品写实性的高度重视,体现了宋人向自然和理性回归的文化接受态势。宋代题画诗诗风的转变对研究宋代绘画史、宋代诗歌史乃至宋代文化史都具有重要的意义。

〔关键词〕宋诗研究;《声画集》;兽画诗;文化意义

《声画集》是由南宋孙绍远所辑录的一部较早的唐宋题画诗总集,书中辑录了很多珍贵的文人题画诗史料,对研究唐、宋绘画史、诗歌发展史都具有重要的意义。本文拟以其所录畜兽类画诗的文学定量分析,对《声画集》所录畜兽类画诗的特征及其文化意义作一番探讨。

一、《声画集》畜兽类画诗文学统计

根据《声画集》所录畜兽类画诗的原作者统计 ,在此类72首画诗中,宋人作诗有65首,其中黄庭坚13首、苏轼12首、陈与义6首、韩子苍4首、刘叔赣3首、徐师川3首、陈子高2首、苏辙2首、王安石2首、王佐才2首、谢幼槃2首、崔徳符1首、洪玉父1首、李成年1首、刘莘老1首、吕居仁1首、梅尧臣1首、秦观1首、僧祖可1首、王仲至1首、夏均父1首、谢民师1首、张耒1首、赵又若1首、周紫芝1首。唐人作诗有7首,其中杜甫4首、杜荀鹤1首 、元稹1首、白居易1首。中唐作者3人,诗6首。晚唐作者1人,诗1首。

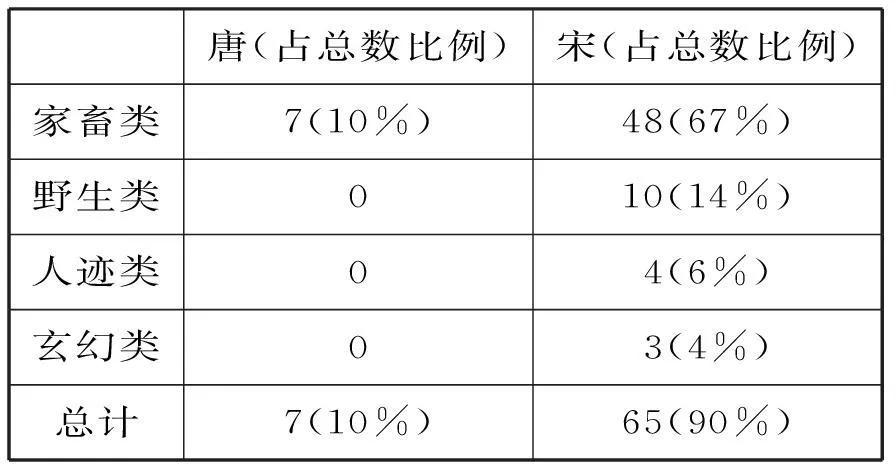

据书中所录畜兽类画诗的内容,我们可将其划分为家畜类、野生类、人迹类、玄幻类四种,其中与人们日常生活关系紧密的实有动物入家畜类,如牛、马、羊、犬等。以野外山林为聚居地的实有动物入野生类,如虎、鹿、獐、猿、兔等。以人参与动物活动类的题画诗入人迹类,主要内容包括牧牛、牧羊、观牧等。以虚幻、想象形式存在的动物入玄幻类,主要与龙画诗有关。根据对以上四类作品的统计分析,得出结果如下:家畜类动物55首,其中马画诗42首,牛画诗10首,犬画诗仅1首。由唐人所作7首,全部为马画诗,约占总数的10%,宋人所作48首,约占总数的67%。野生类动物有10首,约占总数的14%,其中描写虎画的作品最多,有5首。将人与动物结合起来描写的作品有4篇,约占总数的6%。最后一类是传说中的动物画诗,计3篇,约占总数的4%。以上数据如下表所示:

唐(占总数比例)宋(占总数比例)家畜类7(10%)48(67%)野生类010(14%)人迹类04(6%)玄幻类03(4%)总计7(10%)65(90%)

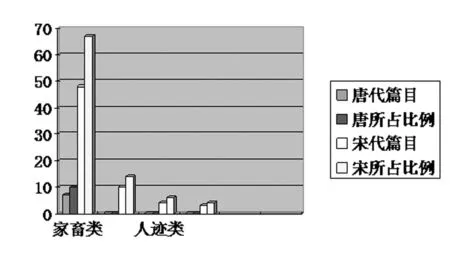

从上表统计数据可以看出,宋代兽画诗明显具有与唐代不同的时代特征,其差异可由下图显示:

图中分类结果显示,书中所录兽画诗以宋代居多,占总数的90%,而唐代只占10%。出现这种情况的原因大略有二:第一,唐代是中国历史上一个相对繁盛的时代,与这一时期昂扬外扩的山水胜景、微妙微肖的人物画相比,兽画诗并没有引起当代诗人的高度重视。第二,由于《声画集》的作者是宋代人,他对宋代诗人的作品更为熟悉,因而有意识地选择了更多本朝诗人的作品。 再从诗歌内容的分类来看,唐、宋兽画诗均以家畜类最多,其他三类作品比例明显降低。唐代除了家畜类诗七篇之外,其他三类作品均为零,这与宋代兽画诗由家畜类(67%)、野生类(14%)、人迹类(6%)、玄幻类(4%)逐一递减的趋势不同,图中明显的数据差异正好揭示了宋代畜兽类画诗与唐代截然不同的风格特征。

二、《声画集》中宋代兽画诗的文化特征

通过对具体数据的归纳统计,我们总结出宋代兽画诗的如下特征:(一)重写实,向日常生活倾斜。从图表中可以看出,篇数和比例最高的是家畜类画诗。这些作品都是以日常生活中常见或与人们日常活动息息相关的动物作为描写对象。首先是马画诗,共有42篇。自古以来,马就是人们生活中不可或缺的一部分,如《周易·晋卦》彖辞所引:“康侯用锡马蕃庶,昼日三接。”[1](P287)较早地写出了周人对繁殖良马的重视。《老子》说:“天下有道,却走马以粪;天下无道,戎马生于郊。”[2](P83)形象地表现了马在战场之外的另一生活职能——种田,而这又是古代农业社会的人们解决温饱的重要来源。据历史学家考证,拓跋鲜卑、慕容鲜卑等族的祖先都以马作为自己的图腾,青藏高原和蒙古草原等少数民族的日常生活也与马密不可分,因而在不同时代,不同地域,马都是各民族不可缺少的重要生产、生活工具。

其次是题牛画诗10篇。牛是较早为人类所驯化的家畜,《诗经·小雅·无羊》曾记载了周宣王时代放牛的情景:“谁谓尔无牛?九十其犉……尔牛来思,其耳湿湿。或降于阿,或饮于池,或寝或讹。尔牧来思,何蓑何笠,或负其糇,三十维物,尔牲则具。”[3](P438)《尚书·周书·武成》也记载了时人牧牛、牧马的场景:“乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野,示天下弗服。”[4](P184)唐于鹄《巴女谣》:“巴女骑牛唱竹枝,藕丝菱叶傍江时。不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱。”[5](P3503)宋陆游《牧牛儿》:“南村牧牛儿,赤脚踏牛立。衣穿江风冷,笠败山雨急。长坡望若远,隘巷忽相及。儿归牛入栏,烟火茅檐湿。”等等诗文中,牛都是生活剪影中的重要组成部分。《诗经·周颂·我将》记载周武王起兵伐纣前的祭祀活动写道:“我将我享,维羊维牛,维天其右之”[3](P588),《礼记·曲礼下》也说:“凡祭……天子以牺牛,诸侯以肥牛,大夫以索牛。”[6](P1268)其中牛是当时重要的祭品之一,在社会生活中占有重要地位。此外,宋陆游的“温饱从来与道违,书生只合卧牛衣。”(《昨非》)借牛衣写出了贫士的苦厄困境。宋李纲则对牛的勤劳和牺牲精神大加赞扬:“耕田千亩实干箱,力尽筋疲谁复伤。但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。”(《病牛》)总之,不管是在田园生活中、文人失意时,还是祭祀、战场上,牛都是人们生活不可缺少的重要伙伴。

在上图分类中,以马和牛为题材的作品占了95%,由此可以说明,《声画集》畜兽类画诗的关注点主要是与人们日常生活相关的题材。这些画诗在形式上十分重视动物的实态描摹,如苏轼的《韩幹十四马》:“二马并驱攒八蹄,二马宛颈鬃尾齐 。一马任前双举后,一马却避长鸣嘶。老髯奚官骑且顾,前身作马通马语。后有八匹饮且行,微流赴吻若有声。前者既济出林鹤,后者欲涉鹤俯啄。最后一匹马中龙,不嘶不动尾摇风。”[7](P421)苏辙《韩幹三马》:“老马侧立鬃尾垂,御者高拱持青丝。心知后马有争意,两耳微起如立锥。中马直视翘右足,眼光已动心先驰。仆夫旋作奔佚想,右手正控黄金羁。雄姿骏发最后马,回身奋鬛真权奇。圉人顿辔屹山立,未听决骤争雄雌。”[7](P422)黄庭坚《题竹石牧牛图》:“野次小峥嵘,幽篁相依绿。阿童三尺棰,御此老觳觫。石吾甚爱之,勿遣牛砺角。牛砺角尚可,牛斗残我竹”[7](P425)等,诗中多是对牛、马等动物的实态摹写,写实性强,生活化特征明显。

(二)重视个体生命的感受,个性表现色彩浓厚。与唐代兽画诗咏史、抒发感慨不同,宋代畜兽类画诗主要集中在作者对个体生命、人生价值观的咏叹,个性化色彩十分鲜明。

第一类,诗人以生动的笔触描写了牧牛并读书的乐趣,其喜悦之情溢于笔端,如苏轼《书晁说之考牧图后》:“我昔在田间,但知羊与牛。川平牛背稳,如驾百斛舟。舟行无人岸自移,我卧读书牛不知。前有百尾羊,听我鞭声如鼓鼙,我鞭不妄发,视其后者而鞭之。泽中草木长,草长病牛羊。寻山跨坑谷,腾趠筋骨强。烟蓑雨笠长林下,老去而今空见画。世间马耳射东风,悔不长作多牛翁。”[7](P424-425)

第二类以牧牛写田间隐逸之趣。如韩子苍《题赵君发牧牛图》:“王孙岂识田家趣,妙画聊因好古收。惟有野人开卷笑,忆骑牛背下西畴。”[7](P425)诗中以王孙不识田家趣反衬出乡间隐逸生活的无穷乐趣,并表达了作者对这种隐逸生活的美好追求。

第三类,感慨个人风尘之困,抒发了人生不得意的苦闷。如黄庭坚《题李亮功戴嵩牛图》:“韩生画肥马,伏仗有辉光。戴老作瘦牛,平生千顷荒。觳觫告主人,实已尽筋力。乞我一牧童,林间听横笛。”[7](P425)再如苏轼《和王晋卿题李伯时画马》:“督邮有良马,不为君所奇。顾收纸上影,骏骨何由归。一朝见萦策,蚁封惊肉飞。岂惟马不遇,人已半生痴。”[7](P422)等等。

第四类,诗人感于命运之迫迥,表达出但求饱腹,欲归家洗尘的困惑和无奈。如黄庭坚《题伯时画顿尘马》:“竹头抢地风不举,文书堆案睡自语。忽看高马顿风尘,亦思归家洗袍袴。”[7](P423)周少隐《题黄县丞墨牛》:“一牛饱卧春草绿,一牛下坡引黄犊。长安可笑人海中,眼前见此三觳觫。诗翁老去饥满腹,归把春犂岂非欲。人生所愿能几何,百亩良田一牛足。”[7](P426)等等。

(三)重理性,嫉虚妄,轻玄想。上图四类题画诗中,玄幻类的作品所占比例最低,仅有3篇,主要是龙画诗。龙这种生物并不是生活中实有,而是一种虚幻的意象,其流传更多是依靠传统文化传播的力量。

龙是中国文化中最具生命力的符号之一,中国始祖神太昊伏羲就是“龙图腾部族最早的一个重要祖先”[8](P136)。《山海经》记载:“雷泽中有雷神,龙身而人头。鼓其腹。在吴西。”[9](P284)这是关于伏羲氏较早的记载。《史记·补三皇本纪》称伏羲氏有龙瑞,以龙纪官,号称“龙师”,为其母女登(有娲氏之女)感神龙而生。如此一来,作为文化始祖的龙也带有了相当神秘的色彩。闻一多先生在《龙凤篇》中说:“龙与凤代表着我们古代民族中最基本的两个单元——夏民族和殷民族,因为在‘鲧死,……化为黄龙,是用出禹’和‘天命玄鸟(即凤),降而生商’两个神话中,我们依稀看出,龙是原始夏人的图腾,凤是原始殷人的图腾(我说原始夏人和原始殷人,因为历史上夏殷两个朝代,已经离开图腾文化时期很远,而所谓图腾者,乃是远在夏代和殷代以前的夏人和殷人的一种制度兼信仰。)因之把龙凤当作我们民族发祥和文化肇端的象征,可说是再恰当没有了。”[10](P271)既然是图腾,它在文化符号上就带有一定的神秘感,所以“中国文化中的龙不是自然属性的动物,而是居住在中华国土上的古代人类发展到一定历史阶段的精神产物,龙是中国人独创的精神文化,是一种人文动物… …随着社会政治、宗教、价值观念的发展,龙的精神内涵和艺术形象也在逐渐发展变化”[11],正因为其起源与中国传统的祖先崇拜和图腾崇拜连在一起,所以在中国文化中一直占有极高的地位。

但地位极高的龙并没有在宋代题画诗中得到彰显,宋代人对此表现得相当理性。如书中所录刘叔赣的《画龙》诗:“南人谒雨争图龙,画师放笔为老雄。烟云满壁夺昼色,雷电应手生狂风。观者皆惊爪牙动,攫挐意似翻长空。吾疑奋迅出户牖,何事经时留此中。共言叶公初好画,当时亦有神龙下。天意为霖非尔能,世俗慕真聊事假。”[7](P419)诗中提到了民间祈求龙神降雨的习俗,但作者对这一文化现象却是给予了理性的否定。一方面,他提出“叶公下龙”只是一种虚妄的传言,不足为信。另一方面,作者也直接表明立场,认为龙降甘霖本来就是世俗虚妄之事,其真实性有待确认。在这些画诗中,宋代作家表现出了鲜明的重理性、嫉虚妄、轻玄想的文化心理,展现了那个时代特殊的文化风貌。

三、《声画集》畜兽类画诗的文化意义

《声画集》畜兽类画诗中,由宋代江西师派诗人创作的有27首,占全部总数的38%。而由苏轼两兄弟及“苏门四学士”所作的诗歌有29首,占总数的40%。这一方面反映了纂者对这些画诗作者及作品的认可,另一方面也反映了宋代题画诗创作的大致特征。

与唐代相比,北宋时期的题画诗风有了一定的转变。苏轼在其《申王画马图》中同样以天宝年间马事领起,对唐天宝间的马事进行详细的抒写,诗中的纪事性还是很明显。但后面笔锋一转,对天宝旧事予以嘲讽。作者写道:“雁飞兔走惊弦开,翠华按辔从天回。五家锦绣变山谷,百里舄珥遗纤埃。青骡蜀栈两超忽,高凖浓蛾散荆棘。回首追风趁日飞,五陵佳气春萧瑟。”[7](P421)同样,他在《书韩幹牧马图》中也以开元、天宝事领起,但其后大段的诗句则是对画中之马穷形殊相地描写,如:“骓駓骃骆骊骝騵,白鱼赤兔骍皇鶾。龙颅凤颈狞且妍,奇姿逸徳隐驽顽。碧眼胡儿手足鲜,岁时剪刷供帝闲。柘袍临池侍三千,红妆照日光流渊。楼下玉蜗吐清寒,往来蹙踏生飞湍。”[7](P421)随后他又对画家自然、纯熟的画艺给予了高度的评价。从苏诗看出,宋代画诗已由历史纪实,借古讽谏的风格逐步转向关注画诗的写实性和艺术概括性。

这种转变很快在江西师派作家群的创作中体现出来,如黄庭坚的《次韵子瞻和子由观韩幹马因论伯时画天马》:“于阗花骢龙八尺,看云不受络头丝。西河骢作葡萄锦,双瞳夹镜耳卓锥。长楸落日试天歩,知有四极无由驰。电行山立气深稳,可耐珠鞯白玉羁。”[7](P422)刘叔赣的《和王平甫韩幹画马行》“霜蹄踣铁精权奇,耳截筒竹稍垂丝。超前抉后三十尺,一日千里御者谁”[7](P423)等,其中大部分都是对马的形貌、体态穷形尽相地摹写,对画境的真实、传神进行细腻的描绘,表现出相当强烈的写实倾向。除马画诗之外,还有王安石的《虎图》:“壮哉非罴亦非貙,目光夹镜坐当隅。横行妥尾不畏逐,顾盼欲去仍踌躇。”“悲风飒飒吹黄芦,上有寒雀惊相呼。槎牙死树鸣老乌,向之俯噣如哺雏。”[7](P419)陈与义的《题牧牛图》:“千里烟草绿,连山雨新足。老牛抱朝饥,向山影觳觫。犊儿狂走先过浦,却立长鸣待其母。”[7](P425)等等,诗中对虎的状貌和母子牛的形态描写得栩栩如生,真实性和画面感极强。

与宋代畜兽类画诗风格的转变相一致,宋画诗对传统文化的接受力度也有了明显的改变。以獐、猿等文化意象为例,《山海经·南山经》记载了猿在山中的自然习性:“(南山经)之首曰鹊山,其首曰招摇之山,临于西海之上… …又东三百里曰堂庭之山,多棪木,多白猿。”[9](P1-2)“又东五百里,曰发爽之山,无草木,多水,多白猿。泛水出焉,而南流注于渤海。”[9](P15)但正是在山中来去自如的猿类给禁锢于官场生活或凡俗琐事中的人们一种怡然自乐的玄想。如卢照邻在《三月曲水宴得樽字》中“连沙飞白鹭,孤屿啸玄猿。日影岩前落,云花江上翻。兴阑车马散,林塘夕鸟喧。”[12](P51)诗中的玄猿声、白鹭、日影和云花共同构筑了一个静谧详和的动人画面,展现了诗人不为俗世名利所羁的独特情趣。“垂钓坐磐石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛萝间。游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。”[13](P34)(孟浩然《山潭》)诗中传达出了诗人飘然物外的心态和恬然自适之乐。

在前代作品中,猿的文化特性并没有定格在其自然特征的层面,更多的却是一种凄苦哀怨的文化符号。战国时期的屈原很早就在作品中用“猿声”写哀愁,如《河伯》中写道:“靁填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鸣。风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧。”[14](P81)以自适田园、乐享南山著称的东晋诗人陶渊明也有“郁郁荒山里,猿声闲且哀”[15](P231)(《丙辰岁八月中于下潠田舍获》)的诗句,应该是受到了这种文化传统的影响。据宋刘义庆《世说新语》“黜免第二十八”记载:“桓公入蜀,至三峡中,部伍中有得猿子者”。梁刘孝标注:“《荆州记》曰:峡长七百里,两岸连山,略无绝处,重岩叠嶂,隐天蔽日。常有高猿长啸,属引清远。渔者歌曰:`巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”[16](P1014-1015)猿声所传达的哀婉凄绝的文化意象从此定格在古诗文作品中。李白《宿巫山下》:“昨夜巫山下,猿声梦里长。桃花飞绿水,三月下瞿塘。雨色风吹去,南行拂楚王。高丘怀宋玉,访古一沾裳。”[17](P1045)即是这种文化意象的体现。杜甫的名作《登高》再一次将“猿声——愁苦”的意象符号进行了淋漓尽致的描写:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚(原作”衮衮“)来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停(原作”亭“)浊酒杯。”[18](P842)诗人半生飘泊,晚年独自登台,带来的是无尽的愁苦与感伤。

此外,猿的吉祥文化意义也在历代作品中有所体现。据李超学者统计,徽宗时内府所藏易元吉245幅作品中,有150幅是画獐、猿的。徽宗内府所藏易元吉作品中有两幅《子母戏猿图》、两幅《子母戏猴图》、两幅《戏猿视猴图》[19](P38-39)。在这些画作中,猿往往有其特殊的意义,如《双猿戏蜂图》中,双猿拿着小树枝与蜂嬉戏,其中“猿”与“猴”同类,而“猴”与“侯”谐音,蜂与“封”谐音,因此画作寓有“封侯”的吉祥意义。再如他的《猴猫图》把猴与猫画在一起,因“猫”与“耄”谐音,画中有“封侯”与“长寿”的寓意。而在《戏獐图》《獐猿图》等作品中,“獐”与“鹿”同类,“鹿”与“禄”谐音,作品同样有高官厚禄之吉祥意义。然而在《声画集》猿獐类作品中,我们看到刘莘老的《易元吉画猨》,诗中先是对画中猿的实际状貌进行高度写实的刻画:“槲林秋叶青玉繁,枝间倒挂秋山猨。古面睢盱露瘦月,氄毛匀腻舒玄云。老猨顾子稍留滞,小猨引臂劳攀援。坐疑跳掷避人去,彷佛悲笑生壁间。”然后由猿的秋山倒挂、自由自在而引起作者“渺然独起林壑志,平生愿得与彼群”[7](P426),诗人对那种恬然自得的林间生活顿生神往。秦观的《观易元吉獐猨图歌》也以獐猨为题,赞扬了易老“老禅豪取槖为垂,白画掩门初许窥。房栊炯炯明冬曦,榛藂羽革分毫厘。残篇未终且归读,岁暮有间重借披。”[7](P426)的生活价值取向。再如陈与义《题易元吉画獐》:“纷纷骑马尘及腹,名利之窟争驰逐。眼明见此山中吏,怪底吾庐有林谷。雌雄相对目炯炯,意闲不受荣与辱。掇皮皆真岂自如,坐令猫犬羞如仆。我不是李卫公,欺尔无魂规尔肉。又不是曹将军,数肋射尔不遗族。明窗无尘帘有香,与尔共此春日长。戏弄竹枝聊卒岁,不羡晋宫车下羊。”[7](P426)诗中以獐画为题,写的却是作者“不受荣与辱”、“不羡晋宫车下羊”的人生价值取向,同时也展现了作者对“明窗无尘帘有香,与尔共此春日长”的艳羡之情,以及对林壑生活的高度赞美和追求,表现出宋人回归自然的理性审美观。

据《宣和画谱》记载,徽宗时,宫廷内府所藏易元吉有《子母戏猫图》《睡猫图》等七幅直接以猫命名的作品,藏唐代刁光八幅画猫的作品[20](P369-370),另外,当时内府亦藏有五代时期擅长画猫的李霭之、何尊师的多幅作品。然《声画集》并未收录与此类有关的画诗作品。造成这种情况的原因有二:其一,画诗的创作属于二次创作,它受到同时代绘画作品的题材、内容、质量、数量的影响,缺失可能意味着当时大量的题画诗作者并不接受这一文化现象,所以鲜有作品流传。其二,作者在编纂本书时受到时代风气的影响,思想和文化传播方式上也有了相应的转变。在中国古代文化传统中,兔子常与仙境、瑞应相关联。《淮南子》记载嫦娥升天时怀抱一只美丽的玉兔。因玉兔随嫦娥到广寒宫之后即羽化登仙,因而被人们赋予了很高的灵性。李白在《把酒问月》说:“白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?”[17](P941)李商隐也说:“兔寒蟾冷桂花白,此夜妲娥应断肠。”[21](P1890)(《月夕》)此外,兔子还是长寿的象征,道教典籍《抱朴子》就有“兔寿千岁”的记载。然在《声画集》畜兽类作品中,陈与义却这样描写兔子:“碎身鹰犬惭何忍,埋骨诗书事亦微。霜露深林可终岁,雄雌暖日莫忘机。”[7](P426)(《题画兔》)诗中展现的只有兔子在弱肉强食的食物链中“碎身鹰犬”的残酷现实,兔画带给作者的只是面对残酷现实所引起的高度理性认识。

综上所述,传统诗文中依靠想象和虚构建立起来的文化传统已不再是宋代作家所关注的主要内容。宋画诗表现出宋人对作品写实性的高度重视,体现了宋人向自然和理性回归的文化接受态势。

[参考文献]

[1]黄寿祺、张善文撰.周易译注[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[2]梁海明译注.老子[M].太原:山西古籍出版社,1999.

[3]孔颖达疏.毛诗注疏[M].《十三经注疏(上)》,北京:中华书局,1980.

[4]孔颖达疏.尚书注疏[M].《十三经注疏(上)》,北京:中华书局,1980.

[5](清)彭定求等编.全唐诗(第十册)[M].北京:中华书局,1960.

[6]孔颖达疏.礼记注疏[M].《十三经注疏(上)》,北京:中华书局,1980.

[7](宋)孙绍远编.声画集[M].《中国书画全书》第二册,上海:上海书画出版社,1993.

[8]黄淑娉等.中国历代史话·原始社会史话[M].北京:北京出版社,1992.

[9]袁珂.山海经校注[M].北京:北京联合出版公司,2014.

[10]闻一多著,书林主编.闻一多文集[C].北京:线装书局,2009.

[11]闻一多.从人首蛇身像谈到龙与图腾[J].人文科学学报,1942(2).

[12]卢照邻,李云逸校注.卢照邻集校注[M].北京:中华书局,1998.

[13]孟浩然,佟培基笺注.孟浩然诗集笺注[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[14]洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,1983.

[15]袁行霈.陶渊明集笺注[M].北京:中华书局,2003.

[16]余嘉锡笺疏.世说新语笺疏(下)[M].北京:中华书局,1983.

[17]王琦注.李太白全集(中册)[M].北京:中华书局,1977.

[18]杨伦笺注.杜诗镜铨[M].上海:上海古籍出版社,1962.

[19]李超.“獐猿圣手”易元吉的绘画艺术及其深远影响[J].美术大观,2014(11).

[20]岳仁译注.宣和画谱[M].长沙:湖南美术出版社,1999.

[21]刘学锴、余恕诚.李商隐诗歌集解(第四册)[M].北京:中华书局,1988.

(责任编辑:胡光波)

[收稿日期]2016—02—27

[作者简介]吴福秀,女,文学博士,湖北师范大学文学院副教授。

〔中图分类号〕I206.2/.4

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1009- 4733(2016)04- 0014- 05

doi:10.3969/j.issn.1009-4733.2016.04.004