基于生态足迹理论的资源枯竭型城市可持续发展研究

——以湖北黄石为例

2016-07-18易艳春江喜林张刘华

易艳春,江喜林,张刘华

(湖北师范大学 经济与管理学院,湖北 黄石 435002)

基于生态足迹理论的资源枯竭型城市可持续发展研究

——以湖北黄石为例

易艳春,江喜林,张刘华

(湖北师范大学 经济与管理学院,湖北 黄石435002)

〔摘要〕以黄石为例,运用生态足迹理论对资源型枯竭城市生态发展状况进行研究,通过生态计算,发现黄石生态足迹远远大于其生态承载,从2008年至2013年,黄石的人均生态足迹持续增加且增速较快。而生物承载力一直保持相对的稳定,造成生态赤字还在不断的增长中,处于不可持续的发展状况。能源的快速消耗是黄石生态足迹快速上升的主要因素。要缓解资源供给压力,就要降低能源消费的生态占用,提高能源的利用效率和改善能源利用结构,提倡可持续的消费模式。

〔关键词〕生态足迹;生态承载力;可持续发展 ;资源枯竭型城市

一、引言

生态足迹理论是衡量区域可持续发展程度的一种方法,生态足迹是指一定人口所消费的资源和吸纳这些人口产生的废弃物所需要的生态生产性土地的面积。2000年以后,生态足迹相关研究在国内日益兴盛:其研究范围从国家尺度[1]到省域尺度[2]、市域尺度,进一步扩展到县域尺度[3];从区域生态足迹计算到个人生态足迹[4];区域时间序列从针对某一年的静态研究[5]到多年的动态研究[6]。在所有类型的可持续发展问题中,资源枯竭型地区的可持续发展问题是一个尤为突出和典型的问题。黄石是一个典型的资源枯竭型城市,于2011年11月被确定为第三批69个资源枯竭型城市之一。目前鲜有文献运用生态足迹方法对资源枯竭型型城市进行可持续发展的研究,本研究尝试对黄石市这一典型资源枯竭型城市做个案研究,应用生态足迹模型,在市域尺度上对黄石市的生态状态作定量分析,在此基础上对黄石的可持续发展提供一些建议,以期实现资源型城市健康持续地长远发展。

二、生态足迹与生态承载力模型

(一)生态足迹指标体系

生态足迹的指标体系可分为3个部分:生态足迹的组成部分;生态生产性土地类型;消费项目。生态足迹计算中的人类消费主要由能源资源的消费和生物的消费组成。所以在计算生态足迹前先进行消费项目的划分,再计算出各消费项目的人均占有的生态生产性土地。

生态生产性土地消费项目的选取包括以下:

(l)耕地类型所对应的消费项目主要包括:粮食、豆类及豆制品、食用植物油、猪肉、肉禽制品、家禽类、蛋类、鲜菜、食糖、酒类、糖果糕点类等;

(2)草地类型所对应的消费项目主要包括:牛羊肉、奶类及奶制品;

(3)林地类型所对应的消费项目主要包括:木材和水果类产品;

(4)水域类型所对应的消费项目主要包括:虾贝蟹类、鱼类和其他淡水水产品;

(5)建设用地类型所对应的消费项目主要包括:住宅用地、道路交通用地、工矿用地等;

(6)化石能源地类型所对应的消费项目主要包括:石油、煤和电力等三项能源消费项目。

(二)生态足迹与生态承载力的计算方法

本文采用Wackemage(1996)提出的人均生态足迹用公式:

其中,ef为均衡的人均生态足迹, rj为均衡因子(均衡因子反映的是环境本身所具有的的生产力,但不包含现行的管理水平和生物生产效率), aj为人均各类生物生产土地面积, αi为人均i种交易商品折算的生物生产性土地面积; ci为i种商品的人均消费量; pi为i种消费商品的平均生产能力,i为所消费的商品与投入的类型,j表示不同的生物生产土地类型。

若以N表示区域人口数,EF表示总的生态足迹,则:

EF=N × ef

采用Wackemagel(1996)提出的生态承载力公式如下:

其中, ec为人均生态承载力(hm2/人), yj为产量因子(产量因子是把每类土地的面积换算成具有相应类土地全球平均生产力的等量面积的换算系数)。若以EC表示总的生态承载力,则:

EC=N×ec

因此得到生态赤字或生态盈余如下:

EO=EF-EC

若生态足迹>生态承载力,则EO>0,为生态赤字;反之则为生态盈余。

三、黄石生态足迹与生态承载力的实证分析

(一)黄石的生态足迹

耕地、林地、草地、水域、能源产出以及建筑用地面积等数据来源于《黄石统计年鉴》、《黄石建设60周年统计年鉴》、黄石市国民经济和社会发展统计公报等。

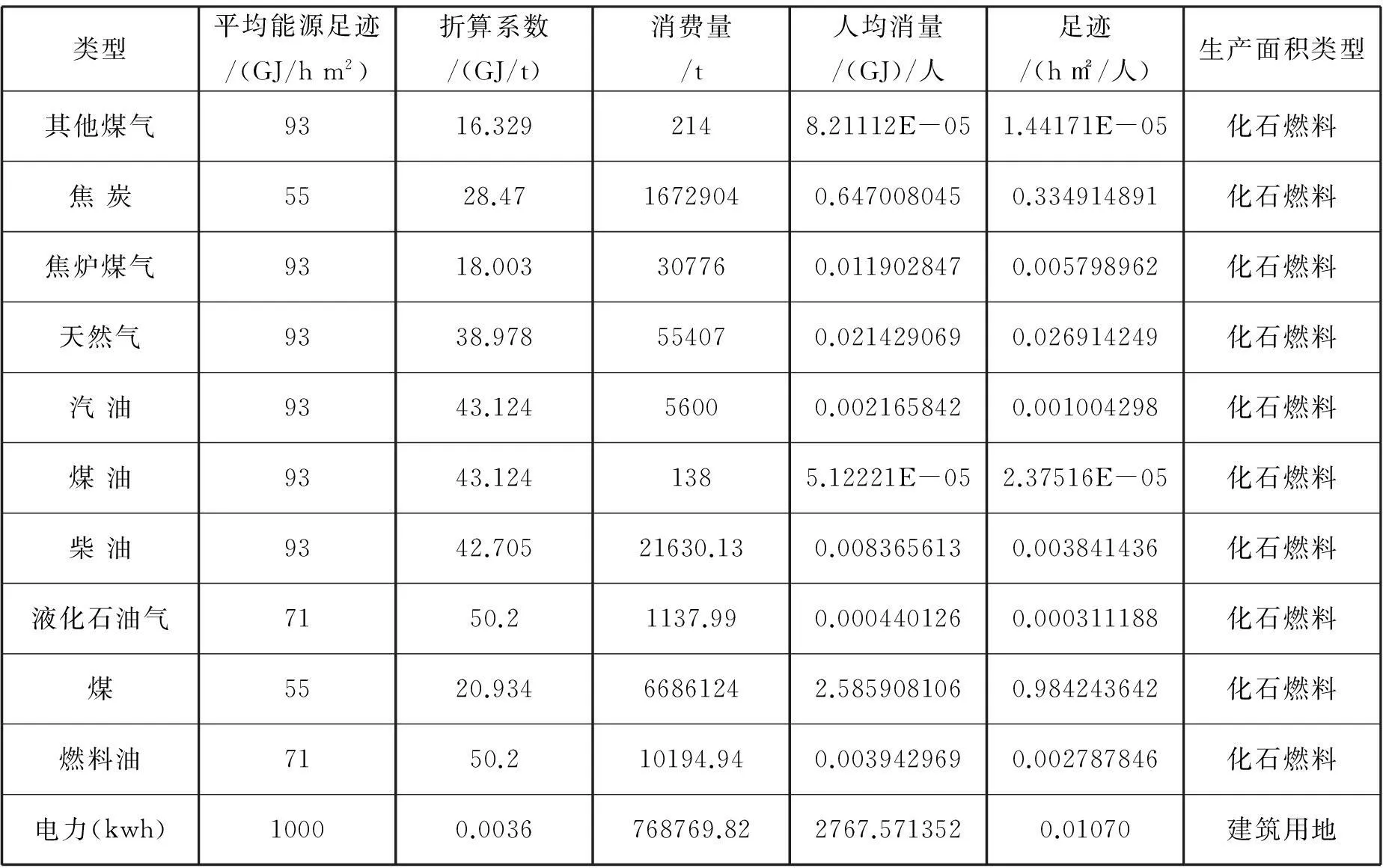

1. 能源资源账户

能源资源消费账户是计算人类消耗的能源所需要的生态生产性面积,本研究按照Wackemagel(1997;1999;2002)[8~10]提出的世界单位化石燃料生产性土地面积的平均发热量和相应的折算系数,计算公式如下:

ak=ck×bk÷aek

式中:k为能源消费项目中某具体能源消费项目; ak为第k种能源消耗经折算后对应的人均占有的化石能源用地面积; ck是第k种能源项目的人均消费量(t/人); bk为第k种能源项目的折算系数(GJ/t或GJ/KW·h); aek为第k种能源项目的全球平均能源足迹。

表1 2012年黄石生态足迹中能源消费账户

注:资料来源于2013《黄石统计年鉴》,以下同。

2、生物资源账户

表2 2012年黄石市生态足迹中生物资源消费账户

(二)黄石的生态承载力

根据世界环境与发展委员会(WCED)的报告,至少有12%的生态容量需被保存以保护生物多样性,因此在计算黄石生态承载力时扣除12%的生物多样性保护面积由此得出黄石市2012年人均生态承载力(表3)。因此,黄石市总的生态承载力为728280hm2。

(三)黄石生态足迹与生态承载力的对比

表3 黄石人均生态足迹和生态承载力的对比

黄石市2012年的人均生态足迹的需求是2.36484831hm2/人,而人均生态足迹的供给是0.281668 hm2/人,生态赤字为2.083138031hm2/人,供需矛盾尖锐,因而,当前黄石区域系统处于一种不可持续的发展状态。

图1 2012年黄石生态足迹构成图

从图1可以看出,黄石化石燃料用地的需求空间和水域占全部需求的前两位,能源空间占用是当地生态足迹需求的重点,占63%。这是由黄石能源密集型的工业主导型结构决定的。根据生态足迹的计算方法,建筑用地和化石燃料地生态足迹是由电力、煤、油以及天然气等生物生产性土地面积换算而成。因此,能源的快速消耗是黄石生态足迹快速上升的主要因素。

图2 2012年黄石生态承载力构成

从图2可以看出,黄石生态承载力中耕地和建筑用地和林地占所有供给的95%。总的来看,黄石可供人类消费的生态空间类型结构单一,生态足迹多样性较低。由于生态足迹多样性与可持续发展发展能力呈较明显正相关,因此较低的生态足迹多样性会给当地经济发展带来制约。

从图3可以看出,林地和建筑用地显示为生态盈余,而耕地、草地、水域和化石燃料吸收用地显示为赤字。其中,水域的人均生态赤字较为明显,在0.4hm2左右波动,超支接近4倍,说明黄石的人地关系已十分紧张,水产品需求较大,但不排除计算时采用的世界平均产量是海洋鱼类的,而非淡水鱼类平均产量造成的计算所得生态足迹需求偏大的情况。由于人类目前没有对化石能源地做出预留,所以,造成化石能源地的生态赤字严重,生态赤字变化在1.6hm2左右,这与当地以冶金、建材、机械为代表的高耗能型的工业主导型结构有着紧密关系。要缓解资源供给压力,就要降低能源消费的生态占用,提高能源的利用效率和改善能源利用结构。

图3 黄石市生态足迹与生态承载力的对比

用同样的方法,可以测算2008-2013年黄石人均生态足迹,计算结果汇总情况(表4)如下。从表4可以看出,黄石人均生态足迹需求基本呈递增趋势,仍然是资源消耗型模式。

表4 黄石市2008-2013年人均生态足迹

黄石市6年间的人均生态足迹是逐渐变化且变化较大的,从2008年的2.12052195hm2增加到2013年的2.528782201hm2。在6年时间黄石人均生态足迹增加了0.408260251hm2,平均每年增加0.068hm2。人均生态足迹的增加,一方面反映了生活水平的提高和福利的改善,消费各种生物产品、农业资源和享有各类服务的绝对量增加,但另一方面也反映出对环境的压力在不断加大。而生物承载力一直保持相对的稳定,波动幅度不大,2008年的人均生物承载力0.2798hm2,2013年的人均生物承载力是0.2936hm2,人均生物承载力有0.0138hm2的上升,但和人均生态足迹的增长幅度相比,差距很大,造成生态赤字还在不断的增长中。区域的可持续发展要求人类对自然资源的开发利用强度控制在生态足迹范围内。但由于人类的消费需求在不断的增加,生态足迹越来越大,可持续发展遇到极大的挑战。

四、结论与建议

本文利用生态足迹模型分析了黄石生态足迹和承载力问题。结果显示黄石近几年的人均生态足迹的需求远远高于生态供给,处于生态赤字状态。总的来看,黄石可用于人类消费的可供生态空间类型结构单一,生态足迹多样性较低。由于生态足迹多样性与可持续发展发展能力呈较明显正相关,因此较低的生态足迹多样性会给当地经济发展带来制约。

从2008年至2013年,6年间黄石的人均生态足迹持续增加且增速较快。而生物承载力一直保持相对的稳定,两者差距很大,造成生态赤字还在不断的增长中。区域的可持续发展要求人类对自然资源的开发利用强度控制在生态足迹范围内。但由于消费需求在不断的增加,生态足迹越来越大,可持续发展遇到极大的挑战。能源消费的快速增长是黄石生态足迹快速上升的主要因素。要缓解资源供给压力,就要降低能源消费的生态占用,提高能源的利用效率和改善能源利用结构。

为了实现黄石等资源枯竭型城市的可持续发展,建议:加强科学技术创新与投入,实现产业向集约型转变;调整产业及能源结构,实现经济转型发展;公众改变消费习惯,建立节约型社会;加强土地生态建设,改善土地生态环境,优化土地利用结构。

[参考文献]

[1]赵先贵,高利锋,马彩虹,等.中国生态足迹的动态研究[J].中国生态农业学报,2007(1):149-152.

[2]岳立,赵婷. 甘肃省生态足迹动态变化及其影响因素研究[J].内蒙古财经学院学报, 2012(5):25-30.

[3]紫檀,潘志华.内蒙古武川县生态足迹分析[J].中国农业大学学报,2005(1):64-68.

[4]尚海洋,马忠,焦文献,等. 甘肃省城镇不同收入水平群体家庭生态足迹计算[J].自然资源学报,2006,21 ( 3 ) :408- 416.

[5]牛钰平,石常春,封斌,等.陕西省榆林市2006年生态足迹计算与分析[J].西北林学院学报,2009(6):212-215.

[6]陈敏,张丽君,王如松,等 .1978年-2003中国生态足迹动态分析[J].资源科学,2005(6):132-139.

[7]M Wackernagel, WE Rees. Our Carbon footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M]. New Society Publishers, 1996, 26:12-19.

[8]M Wackernagel, WE Rees. Perceptual and Structural Barriers to Investing in Natural Capital:Economics from an Ecological Foot-print Perspective[J]. Ecological Economics, 1997, 20:3-24.

[9]M Wackernagel, Onistol, Bellop et al.. National natural capital accounting with the Carbon footprint concept[J]. Ecological Economics, 1999, 29(3):375-390.

[10]M Wackernagel, L Onisto, LA Callejas, IS Lopez Falfan, GJ Mendez. Ecological footprints of nations. How much nature do they use? How much nature do they have?[M].Redefining Progress, 2002, 20:56-78.

(责任编辑:胡乔)

[基金项目]2015年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“农业支持政策执行机制及其优化研究”(15YJC790035);2015年度湖北师范学院优秀创新团队(T201514)

[收稿日期]2016—03—01

[作者简介]易艳春,女,湖北广水人,博士,副教授,资源枯竭城市转型与发展中心研究成员,主要研究方向为低碳经济。

〔中图分类号〕F299

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1009- 4733(2016)04- 0083- 05

doi:10.3969/j.issn.1009-4733.2016.04.020