最大化倾向对高职生职业决策延迟的影响

2016-07-14周坤唐辉

□周坤 唐辉

最大化倾向对高职生职业决策延迟的影响

□周坤唐辉

摘要:职业决策延迟是指在职业选择过程中出现职业选择的推迟或拖延行为,该行为很可能会使得个体丢失良好的工作机会。研究探讨了最大化决策倾向对高职院校学生职业决策延迟的影响。首先进行最大化倾向及后悔倾向量表的中文修订,在此基础上取样于实际的高职生求职群体,从态度和行为两个层面证明了最大化倾向对高职生职业决策延迟的影响,并验证了后悔倾向在其中的部分中介作用。研究为理解高职生职业决策延迟的影响因素提供了一个新的视角,为职业咨询提供了心理科学的依据和建议。

关键词:最大化倾向;职业决策延迟;后悔倾向;高职生

决策延迟(decision deferral)指个体在应该做出选择的时候却决定不做出选择,包括推迟选择(如选择延迟选项)或拒绝在可选项中选择一个选项[1,2]。当有选项显著优于其他选项时决策非常容易,但当每一个选项都有明显的优劣而没有绝对占优选项时个体就会体验到冲突,继而推迟做出决策[3]。决策延迟在很多情况下会给个体带来机会的丧失甚至导致更为危险和严重的后果。职业决策延迟,是指在职业选择过程中出现职业决策的犹豫不决与延迟,该行为很可能会使得个体丢失良好的工作机会。在当今高校毕业生就业困难的大形势下,对高职院校学生的职业决策延迟行为进行研究,尤其是探讨影响其职业决策延迟的重要因素及其作用机制,对于有效引导高职生就业,缓解就业压力具有重要的现实意义。

有研究表明决策延迟会受到选项间相对吸引力、决策策略[4]、决策时间、预期后悔[5]以及决策过程中激发的负性情绪等因素的影响[2]。但除了以上因素之外,个体的决策风格或习惯也会影响决策延迟。近期,有研究者提出了最大化决策倾向,该倾向是指决策者在决策过程中以“最优”或“最佳”作为决策原则,试图穷尽所有可能的选项或信息,以求找出最好的方案。最大化倾向在一定程度上是个体习惯化了的一种决策方式或思维倾向[6-7]。研究表明最大化倾向与幸福感、乐观主义、自尊以及生活满意度呈负相关关系,与完美主义以及后悔倾向或自责呈正相关关系[6,8]。对于当前的高职生群体而言,由于受家庭、学校以及社会环境等多种因素的综合影响,很多学生都在不知不觉中形成了这种最大化的决策倾向。比如,很多高职生可能还依然延续以前精英教育时代的心理,对自己估计甚高。同时受家庭和社会“望子成龙”及“官本位”等思想的影响,把别人的“最优”标准当成自己的择业目标或者想通过找到理想工作回报家庭期望,以至于常常在就业时无视客观的就业环境和自身条件,而盲目追求大城市、大单位以及高薪工作,幻想着一步到位[9]。具有这类想法的高职毕业生,通常会花费大量时间收集更多的职业信息,并在众多选项中反复权衡维度属性以求找到最为理想的工作。然而,这一行为却会使得个体迟迟难以做出决策,出现职业决策的延迟。基于这一点,我们推测最大化决策倾向会对高职生的职业决策延迟造成显著的影响。

此外,Schwartz等人认为最大化者常常会有不切实际的过高预期,认为自己能够找到最好的选项,而这一过高期望却往往会使自己预期并体验到更多的后悔情绪[6,10]。有研究表明相较于满意者(satisfiser),虽然最大化者(maximizer)做出了客观上的最优选择,但其却更容易出现反事实思维,认为没有选择的才是最好的,继而更容易体验到后悔[8]。对于具有最大化倾向的高职毕业生而言,他们往往会对自己和就业形式判断不准确,容易出现盲目攀比的心理,做出更多地向上比较,以待遇高、条件好为主要的攀比内容,所以他们为避免因选择不到最好的工作而出现后悔,就倾向于花费更多时间精力去搜索更多的职业岗位,为自己定出更高的择业标准,并出现决策困难,最终不得不延迟甚至放弃职业决策。基于这一点,我们推测后悔倾向很可能在最大化倾向对职业决策延迟的影响中起到中介作用。基于以上分析,提出以下综合假设:最大化倾向会对高职生的职业决策延迟造成显著影响,并且后悔倾向在其中起到中介作用。

如果职业决策延迟是因为对自己、对社会及职业形势定位不准确,盲目地追求所谓的“最优”职业,而一味地延迟职业决策,导致错失工作良机,我们就可以针对性地对这些高职毕业生进行辅导与咨询,引导其恰当使用最大化原则和满意原则科学有效地进行职业决策,切实抓住良好的就业机会。欲探讨最大化倾向与职业决策延迟之间的关系,需要先有效测量出高职生的最大化决策倾向。但目前尚没有适合中国文化背景下高职生群体的最大化倾向量表,因此研究需要先对最大化倾向量表进行中文修订,并对其信效度进行检验。然后在此基础上取样于实际的求职群体,从态度和行为两个层面进一步探究最大化倾向对职业决策延迟的影响及作用机制。

一、最大化倾向量表的中文修订

(一)被试

选取天津地区高职院校学生为预测被试,共发放问卷220份,回收有效问卷198份,有效回收率为90%。其中男生74名,女生124名,平均年龄为21.2岁。正式施测在北京、天津、苏州、合肥、深圳等地选取500名高职院校学生为研究对象,共回收有效问卷487份,其中男生231名,女生256名,平均年龄为22.6岁。其中,选取天津地区样本中的80名被试在2周之后进行最大化量表修订版的重测。

(二)研究工具

测量包括三方面内容:修订的最大化倾向量表,后悔倾向量表以及主观幸福感量表。

最大化倾向量表(Maximization Scale,MS)由Schwartz等人编制,原始版本包括13个项目,共三个维度,即搜索更多选项(alternative search),高标准(high standards)以及决策困难(decision difficulty)[6]。本次修订使用最大化量表13个项目的完整版本。同时本次施测还包括Schwartz等人编制的5道题目的后悔倾向量表[6]。量表均为7点计分(1=极其不同意,过渡到7=极其同意)。修订原则为:符合中国人的文化背景和语言习惯,中文版以回译的过程进行。首先由研究生将问卷翻译成中文,由另一名双语的心理学者将其回译成英文。将回译的英文问卷与原始问卷进行比对和修改,通过反复的翻译与回译使条目表达清晰易懂,既不违背英文原义,又符合中文表达习惯。最后,由8位高职院校学生阅读翻译后的问卷并评价其语言表达的清晰度,评价结果令人满意。

主观幸福感的测量采用严标宾等人修订的主观幸福感量表[11]。该量表包括生活满意度、积极情感和消极情感三个方面。三个分量表都为单维量表,生活满意度包含5个条目,积极情感和消极情感分别包含6个和8个条目。本次测量的Cronbach’s α系数分别为0.77、0.84和0.80。生活满意度分量表为7点计分(1=极其不同意,7=极其同意)。积极情感和消极情感均为7点量表(1=根本没有时间,2=1/6时间,3=1/3时间,4=1/2时间,5=2/3时间,6=5/6时间,7=所有时间)。

采用SPSS15.0统计软件包与LISREL8.70对结果进行统计分析。

(三)结果

1.最大化量表的信度及效度分析。在本研究中,最大化倾向量表的Cronbach’s α系数为0.70,2周后的重测信度为0.81。后悔量表的Cronbach’s α系数为0.75,2周后的重测信度为0.85。

(1)探索性因素分析。首先利用预测数据进行探索性因素分析,考察最大化量表中文版的因子结构。采用主成分分析,最大正交旋转法进行探索性因素分析。提取出特征根大于1的因子4个,方差累积贡献率为53.2%。然后根据条目在因素上的负荷要超过0.4,一个条目在任意两个因素的负荷之差大于0.2等标准进行项目修订,最终删掉两个不太适合中国文化背景下高职生生活状态的条目:“看电视时,即使在看一个节目,我也会浏览所有的频道,频繁切换”,“当我坐在车里听收音机的时候,即使我对现在所听的节目比较满意,我也会调到其他频道看看有没有更好的节目”。最终确定出最大化量表包括11个条目,分属于3个维度:搜索更多选项、决策困难和高标准,方差累积贡献率为52.97%。

(2)验证性因素分析。为了进一步检验量表的三因素结构,使用正式施测的487名更具代表性的高职生样本数据,进行验证性因素分析(CFA)。结果显示,模型的χ2/df=1.52,RMSEA=0.034,GFI=0.97,AGFI=0.96,CFI=0.96,NNFI=0.94,IFI=0.96。模型χ2/df=1.52<3,RMSEA显著小于0.08,GFI、CFI、NNFI、IFI等均在0.90以上,说明修订后最大化倾向量表的三因素结构模型具有较高的拟合优度。

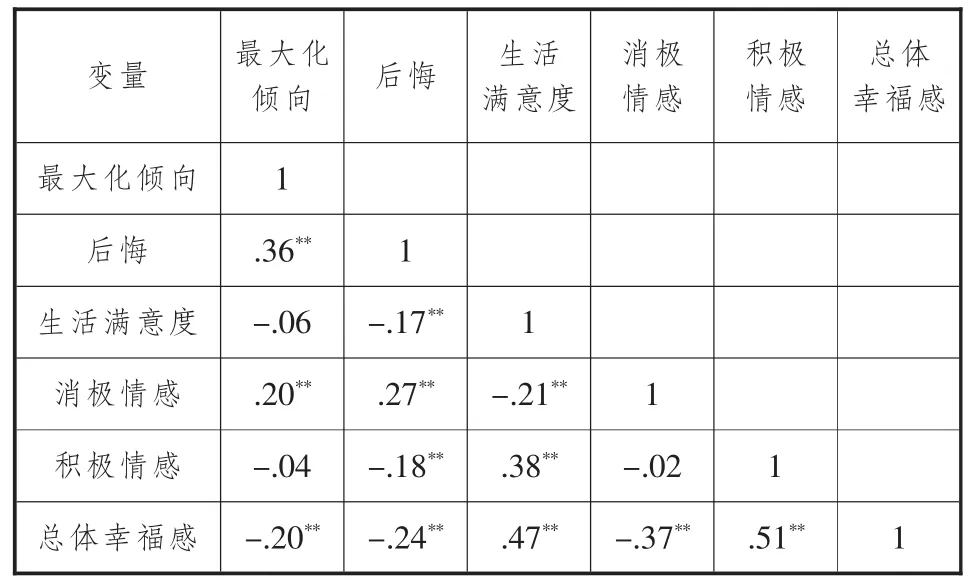

2.最大化倾向与其它量表的相关。对最大化倾向与后悔量表、主观幸福感量表的分数进行皮尔逊相关,结果见表1。最大化倾向与后悔、消极情感呈正相关,与总体幸福感水平呈负相关关系。以上结果与Schwartz等人的研究结果一致[6,8]。

表1 MS与后悔、主观幸福感之间的相关

以上结果总体表明,修订后的最大化量表具有良好的信效度。尽管修订后量表的内部一致性信度稍低于原量表,但其在2个周之后的重测信度较高,表明修订后的最大化量表具有良好的稳定性。

二、最大化倾向对高职生职业决策延迟的影响

(一)被试

为了增强职业选择的情境性与真实性,我们从天津地区高职院校校园招聘会现场出口处,完全随机选取毕业班学生110人为被试,其中男生40人,女生70人,让其完成问卷调查。最终回收有效数据103份。

(二)研究工具

1.最大化倾向及后悔倾向。使用修订的最大化倾向量表及后悔倾向量表测量。

2.职业决策延迟。使用两个测量指标,一个是态度层面的,即个体的犹豫不决程度;一个是行为层面的,即实际的职业决策延迟时间。犹豫不决的测量采用国内学者修订的犹豫不决量表[12]。该量表中的问题涉及11个一般的决策情景,共22个项目,采用Likert 5点记分,得分越高表示越犹豫不决。本研究中,犹豫不决中文修订量表的Cronbach’s α系数为0.78。职业决策延迟时间的测量,采用自制的职业选择信息板。事先测量出该职业决策信息板平均需用的决策时间,如果被试在该时间范围内没有做出选择,则视为职业决策延迟,主试记录被试延迟的时间作为职业决策延迟行为层面的衡量指标。

(三)研究程序

首先,让被试对象想象自己正要进行一次真实的职业选择,然后给被试对象呈现自制的“职业选择信息板”。该信息板呈现在一张粘满信封的背胶PP合成纸上,呈7×6的一个规则矩阵,包含7个职业选项及6个职业属性。职业属性设置方式借鉴刘永芳等人所用的决策信息板[13]。每个信封内装有一张卡片,卡片上写着对应备择选项的属性值,被试者在搜索某一信息时,需从信封中抽出卡片才能看到。看完一张卡片需要放回信封才能继续检索下一个信息。用秒表记录被试选择所用时间。然后,再对其施测最大化倾向、后悔倾向及犹豫不决量表。调查全部结束后每人可以获得一份价值8元的礼品,并解释研究目的。

(四)结果与分析

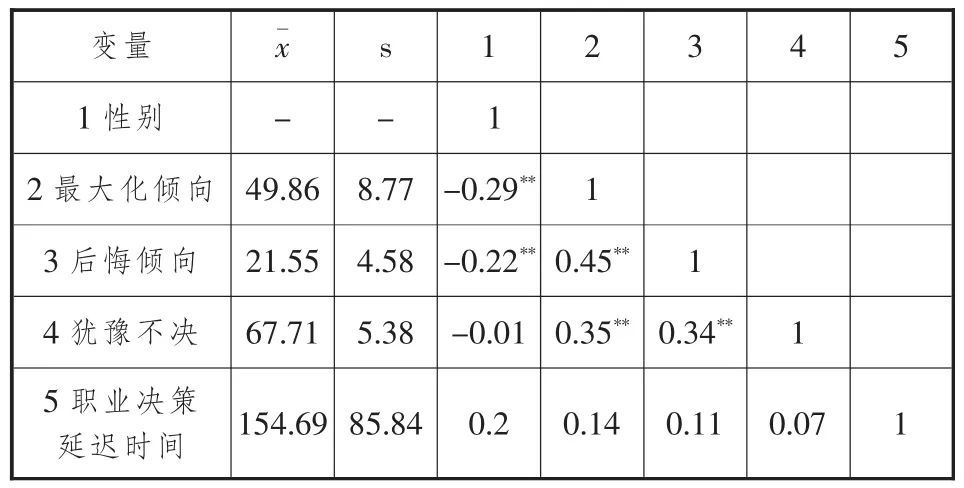

1.描述性分析。从表2可看出,性别与最大化倾向、后悔倾向呈负相关。最大化倾向(r=0.35,p< 0.01)、后悔倾向(r=0.34,p<0.01)都与犹豫不决显著正相关。最大化倾向与后悔倾向显著正相关(r= 0.45,p<0.01)。

表2 描述性统计表

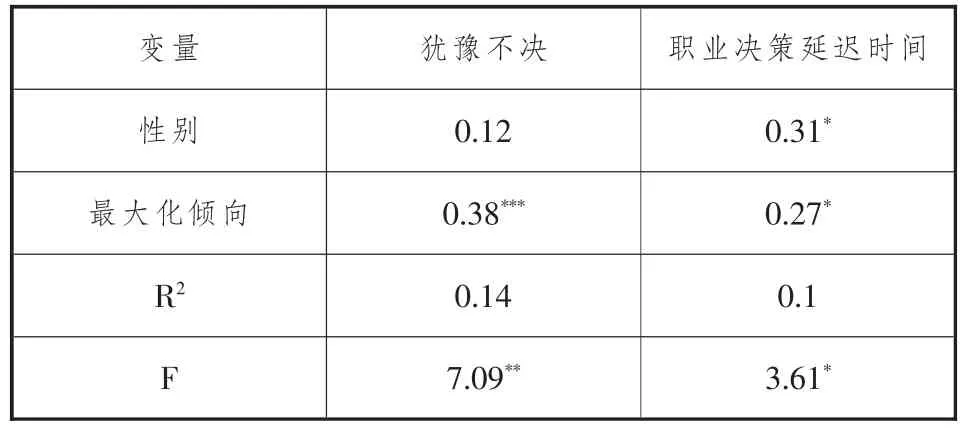

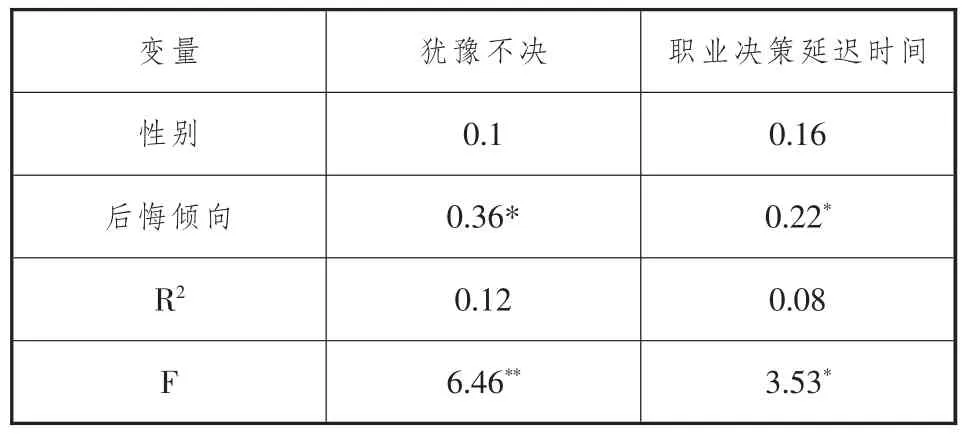

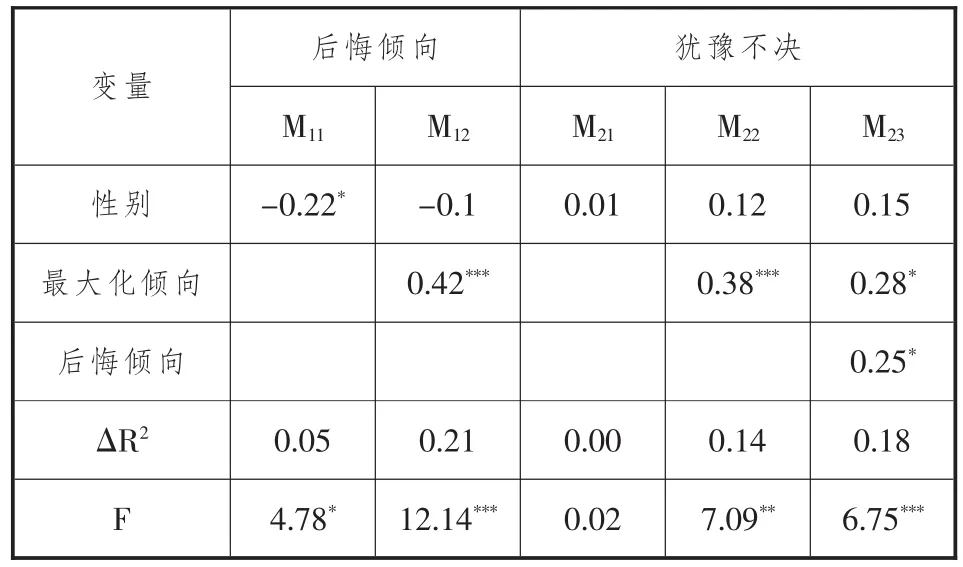

2.回归分析。首先,以最大化倾向为自变量,以犹豫不决和职业决策延迟时间为因变量。回归分析结果见表3。结果显示,在控制了性别这一人口学变量后,最大化倾向能够显著预测犹豫不决和职业决策延迟时间。其次,以后悔倾向为自变量,以犹豫不决和职业决策延迟时间为因变量。回归分析结果见表4。结果显示,在控制了性别后,后悔倾向也能够显著预测犹豫不决和职业决策延迟时间。

表3 最大化倾向对犹豫不决、职业决策延迟时间的回归预测

表4 后悔倾向对犹豫不决、职业决策延迟时间的回归预测

3.中介作用分析。利用层级回归分析,检验后悔倾向在最大化倾向和职业决策延迟间的中介效应。根据Baron和Kenny检验中介效应的三个步骤,首先检验自变量(最大化倾向)对中介变量(后悔倾向)的影响,结果见表5模型M12,从中可看出,最大化倾向对后悔倾向有着显著的影响(β=0.42,p<0.001;ΔR2=0.21,p<0.001);其次,检验自变量(最大化倾向)对因变量(犹豫不决)的影响,结果见模型M22,从模型可看出,最大化倾向对犹豫不决有显著的正向影响(β=0.38,p <0.001;ΔR2=0.14,p < 0.01);第三步,加入中介变量(后悔倾向),检验自变量和中介变量对因变量的共同影响,结果见表5模型M23,在加入后悔倾向后,最大化倾向对犹豫不决的影响效应依然显著,但绝对值降低(β=0.28,p< 0.05;ΔR2=0.18,p<0.001),这表明后悔倾向在最大化倾向和犹豫不决之间起到部分中介作用。

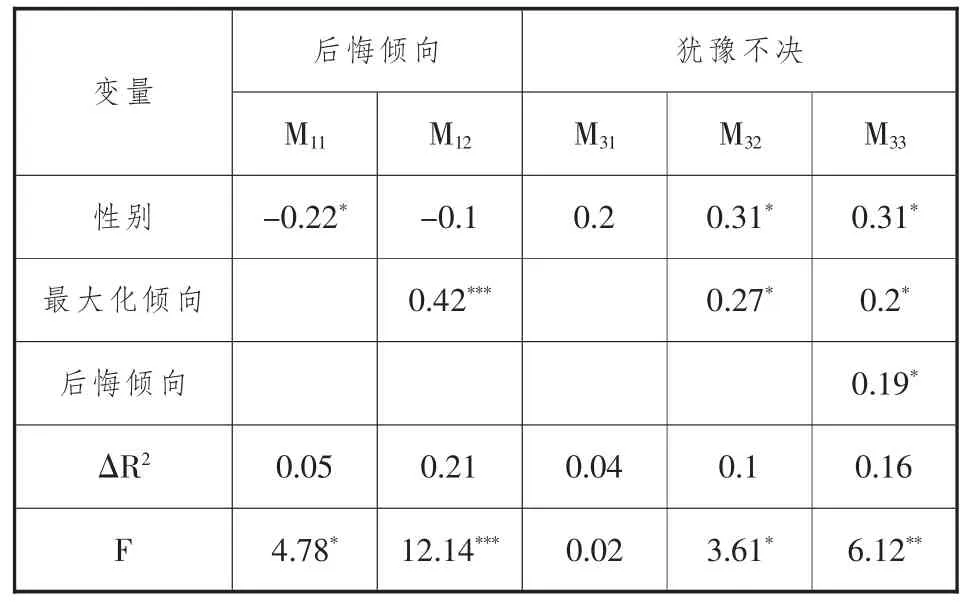

接下来,以职业决策延迟时间为因变量作进一步检验,结果见表6。首先从模型M12可以看出最大化倾向对后悔倾向影响显著(β=0.42,p<0.001;ΔR2=0.21,p<0.001);其次,从模型M32可看出,最大化倾向对职业决策延迟时间有显著的正向影响(β=0.27,p<0.05;ΔR2=0.1,p<0.01);第三步,从模型M33可以看出在加入后悔倾向后,最大化倾向对犹豫不决的影响效应依然显著,但绝对值降低(β= 0.2,p<0.05;ΔR2=0.16,p<0.01),这表明后悔倾向在最大化倾向和职业决策延迟时间之间起到部分中介作用。假设得到验证。

表5 后悔倾向对最大化倾向和犹豫不决的中介作用

表6 后悔倾向对最大化倾向和职业决策延迟时间的中介作用

三、讨论及建议

研究首先对最大化倾向与后悔倾向量表进行修订,探索验证了最大化倾向的三维度结构,修订后的量表具有良好的信效度。然后在此基础上取样于真实的求职群体,以犹豫不决和真实的职业决策延迟时间为衡量指标,从态度和行为两个层面证明了最大化倾向对高职生职业决策延迟的影响,并检验了后悔倾向在其中的中介作用,即具有最大化倾向的个体因为害怕自己选得不是最优选项而后悔,而表现出职业决策延迟行为。

最大化倾向会对高职生的职业决策延迟造成显著影响,原因或许在于相对于满意者,最大化者会在决策前和决策过程中花费更多的时间和精力。首先,最大化倾向的个体为了使选出“最佳”选项的机会更大,从而避免后悔,他们会在决策前尽可能找出所有的决策选项,希望通过最大限度地获得信息来综合评价判断哪个方案更优。已有研究表明相对于满意者最大化者愿意付出更多资源(如时间、精力、金钱)去寻求更丰富的决策选项[14]。然而,最佳选项的确定几乎是一件永无休止的任务,因为最优选项总是在随着选项及信息的增加在变化。其次,除了决策前尽可能搜集所有选项之外,最大化者更重要的任务是在决策中将所有决策选项以及自己与他人的决策结果进行细致的比较,从而确定其中“最佳”的选项,以避免将来后悔[15]。这样会需要耗费大量的时间精力,且会给最大化者带来较大的记忆负荷及信息处理负担,以至于最终出现职业决策的延迟。

该研究提供了一个新的视角去理解高职生的职业决策延迟。除了受职业绝对数量、职业质量、职业相对吸引力、决策策略等因素影响之外,高职生的决策风格或思维倾向也是一个非常重要的影响因素。具有最大化倾向的高职生为了找到所谓的“最优”选项,会无视客观的就业环境,而盲目追求自己心目中的“理想”目标,以至于坐失良机,错过相对“最佳”或“最合适”的工作岗位。该研究成果可以为高职生群体的职业咨询、职业生涯规划等实践领域提供心理科学的依据,帮助咨询师更好地辨别来访者职业决策延迟以及职业决策困难或障碍的产生原因,以提供更好的咨询服务。比如,可以结合最大化倾向的三个维度(搜索更多选项、高标准、决策困难)及其对职业决策延迟的影响机制,对高职生就业提供如下咨询建议:

(一)放弃别人眼中的“最优”,基于长期职业生涯发展视角降低初次择业标准

不要用别人心目中理想的职业标准来束缚自己,要善于根据自身长期的职业生涯发展规划与客观的市场需求,适当降低自己初次择业的标准,灵活就业。高职生可以考虑竞争力偏小的中小城市或中小企业就业。一方面,选择在这些地方就业,可以有一定时间和空间有效缓冲高职生刚从学校跨进社会所存在的实践锻炼不充分,动手能力差等问题。其次,在这些地方高职生可能会被更好地人尽其才,拥有更好的用武之地,自己的能力能得到更加全面的锻炼。随着能力得到全面锻炼提升,职业经验的逐渐丰富,可以在更大程度上增强高职生的职业技能、职业自信以及职业忠诚度等,并为其长远的职业生涯发展奠定扎实的基础。

(二)引导其遵循“满意”原则进行职业决策

“满意”原则是指只要碰到那些超过自己接受阈限的“足够好”的选项就应立即接受,对决策选项是否丰富不要太过于在意。只需要比较几个自己最为关注的职业属性,如工资、人际关系及工作稳定性等,只要在自己最关注维度上的属性值大致符合自己期望的水平时就可以做出决策[7]。简单而言,每个人能力与条件均不同,所拥有的机会也不尽相同,所以职业岗位的选择本身是不具有可比性的。要努力找到适合自己的,而非别人认为最佳的,即“不求最好,只求最适合”才是高职毕业生进行就业选择时的良好心态。

(三)不要因害怕将来后悔而不能果断做出职业选择

后悔是人类普遍存在的情绪体验,有选择往往就会有后悔,这是人性使然。就像张爱玲所言,“选了红玫瑰,久而久之,红玫瑰变成了墙上的一抹蚊子血,而白玫瑰依然是床前明月光;选了白玫瑰,久而久之,白玫瑰变成了衣服上的一粒饭黏子,而红玫瑰依然是心口的一颗朱砂痣”。不能因为害怕后悔而一味地推迟做出选择,我们永远无法确保某一种职业就一定优于另外一种,而且不论选择任何一个可能都会在将来出现后悔。因害怕后悔而过多地犹豫不决,只能让自己错失掉更多的就业机会。

最后,就未来研究方向而言,可以利用已修订的最大化测量工具,进一步考察最大化倾向对高等院校学生在学业拖延、学业倦怠、人际关系处理等多方面的影响,并探讨如何引导个体恰当使用最大化原则和满意原则进行有效学习以及人际关系处理等,对其提供针对性的指导和建议。

参考文献:

[1]Anderson,C. J. The psychology of doing nothing: Forms of decision avoidance result from reason and emotion[J]. Psychological Bulletin,2003,129 (1):139-167.

[2]李晓明,傅小兰.决策中的延迟选择行为[J].心理科学,2006,29(1):127-129.

[3]Tversky,A.,& Shafir,E. Choice under conflict: The dynamics of deferred decision [J]. Psychological Science,1992,3(6):358-361.

[4]Dhar,R.,Simonson,I. The effect of forced choice on choice [J]. Journal of Marketing Research,2003,40(2):146-160.

[5]Cooke,A. D.,Meyvis,T.,Schwartz,A. Avoiding future regret in purchase-timing decisions [J]. Journal of Consumer Research,2001,27(4):447-459.

[6]Schwartz,B.,Ward,A.,Monterosso,J.,Lyubom irsky,S.,White,K.,& Lehman,D. R. Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice [J]. Journal of Personality and Social Psychology,2002(83):1178-1197.

[7]朱冬青,谢晓非.最优化与满意型决策风格孰优孰劣[J].心理科学进展,2013,21(2):309-316.

[8]Iyengar,S. S.,Wells,R. E.,& Schwartz,B. Doing better but feeling worse: Looking for the ‘best’job undermines satisfaction[J]. Psychological Science,2006(17):143-150.

[9]高玉梅,杨景龙.高职生就业现状成因分析及有效对策[J].职教论坛,2013(11):82-84.

[10]Spunt,R. P.,Rassin,E.,& Epstein,L. M. Aversive and avoidant indecisiveness: Roles for regret proneness,maximization,and BIS/BAS sensitivities[J]. Personality and Individual Differences,2009(47):256-261.

[11]严标宾,郑雪,邱林.大学生的主观幸福感的跨文化研究:来自72个国家和地区的调查报告[J].心理科学,2003(26):251-255.

[12]曹佳丹.时间压力对犹豫不决者决策信息加工方式的影响[D].杭州:浙江理工大学,2011.

[13]刘永芳,苏丽娜,王怀勇.女性择偶决策的线索偏好及信息加工方式[J].心理学报,2011(43):21-29.

[14]Sparks,E. A.,Ehrlinger,J.,Richard,P. Eibach. Failing to commit: Maximizers avoid commitment in a way that contributes to reduced satisfaction [J]. Personality and Individual Differences,2012 (52):72-77.

[15]Turner,B. M.,Rim,H. B.,Betz,N. E.,& Nygren,T. E. The maximization inventory [J]. Judgment and Decision Making,2012(7):48-60.

责任编辑殷新红

作者简介:周坤(1984-),女,山东沂水人,中国民航大学讲师,博士研究生,研究方向为行为决策;唐辉(1982-),男,山东微山人,天津职业技术师范大学副教授,博士研究生,研究方向为行为决策及职业教育心理学。

基金项目:国家自然科学青年基金“风险状态下飞行机组人员的不作为偏差”(编号:31200793),主持人:周坤;教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于‘值’的选择策略对合作行为的促进”(编号:13YJC190022),主持人:唐辉。

中图分类号:G710

文献标识码:A

文章编号:1001-7518(2016)12-0020-06