综合疗法治疗顽固性肝硬化腹水疗效研究

2016-06-24河北省石家庄市第五医院传染病科

河北省石家庄市第五医院传染病科

贾运乔 王 静△冯小涛△△刘 姗 侯桂英 郭 赏(石家庄 050021)

综合疗法治疗顽固性肝硬化腹水疗效研究

河北省石家庄市第五医院传染病科

贾运乔王静△冯小涛△△刘姗侯桂英郭赏(石家庄 050021)

提要目的:研究采用中西医结合方法治疗顽固性肝硬化腹水临床疗效。方法:选取我院收治的80例顽固性肝硬化腹水患者,采用随机分组方式,分为对照组和观察组,各40 例。对照组患者给予常规西医治疗,观察组患者在对照组治疗的基础上,应用中医的辨证诊疗,观察两组患者所取得的治疗效果。结果:治疗后,观察组患者的腹围缩小及24 h 尿量增多情况均明显优于对照组患者状况(P<0.05),总有效率为87.5%,明显高于对照组(67.5%);两组肝功能指标与治疗前相比,均有不同程度的改善(P<0.05),观察组中血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素指标降低程度较对照组更为显著(P<0.05),而白蛋白化验指标显示,组间差异无显著性(P>0.05);两组前后门静脉主干内径(PVD)、脾静脉主干内径 (SVD)、门静脉血流量(PVQ)、脾静脉血流量(SVQ)检验较治疗前均有不同程度的降低,但观察组较对照组改善更为明显(P<0.05);治疗期间两组不良反应发生率相当,差异无显著性(P>0.05)。结论:运用中西医结合方法,治疗顽固性肝硬化腹水,可明显增加患者尿量,对改善肝功能、降低门静脉高压、纠正血流动力学紊乱方面,效果显著。

关键词肝硬化腹水;中西医结合;臌胀;黄疸;疏肝益气;化瘀利水

肝硬化腹水为失代偿期中极为常见的表现,也是预后不良的指标之一,是肝功能减退、门静脉高压形成共同产生的结果。[1]当前,西医方法治疗肝硬化腹水,主要采用保肝、利尿、抗病毒治疗等措施,短期内疗效明显,但极易诱发并发症的发生,如肝性脑病及上消化道出血等。近年来,采用中西医结合方式治疗顽固性肝硬化腹水,已成为临床研究治疗此病的热点。据报道[2],中医治疗肝硬化腹水疗法在促进腹水吸收、改善肝脏功能、减轻临床症状及安全性等方面,发挥着独特的优势。现将我院采用中西医结合的方法治疗顽固性肝硬化腹水取得的满意疗效分析报告如下。

1资料与方法

1.1病例选取选择我院2013年12月至2014年12月期间就诊的80 例肝硬化并发顽固性腹水患者,采用随机分组方式,分为对照组和观察组,每组40例。选取病例均符合中华医学会制定的《病毒性肝炎防治方案》中肝硬化伴腹水的诊断标准。[3]患者临床症状均有不同程度肝功能异常及明显的失代偿征象。对照组中,男性 24 例,女性16例,年龄27~64岁,平均年龄(49.7±4.3)岁,病程 1~5 年,平均(2.6±1.1)年;乙肝肝硬化29 例,酒精肝肝硬化11 例;其中轻度腹水 14 例,中度腹水21例,重度腹水 5例。观察组中,男性26例,女性 14 例,年龄 27~78 岁,平均年龄(45.6±3.2)岁,病程 1~7 年,平均(3.1±1.4)年;乙肝肝硬化31例,酒精肝肝硬化 9 例;其中轻度腹水 14例,中度腹水22 例,重度腹水4 例。两组患者在年龄、性别、病情及病程等方面差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法两组患者入院后均给予卧床休息、低盐、高蛋白饮食及核苷酸、抗病毒治疗。

1.2.1对照组:采用常规西医治疗,给予保肝利胆、降酶、抗感染、利尿、补充白蛋白及降低门静脉高压等。保肝通常选用复方甘草酸苷、还原型谷胱甘肽注射剂;根据腹水情况,选用呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等药物;门静脉高压患者用盐酸普萘洛尔片来降低门脉压;选用血塞通注射剂改善微循环;合并上消化道出血患者,应给予奥曲肽等止血治疗。

1.2.2观察组:在对照组治疗基础上,根据中医辨证分型,加用中医辨证疗法。顽固性肝硬化腹水患者属气虚、肝郁、血瘀混合型,在治疗方面多以疏肝、益气、化瘀、利水为主。基本方剂为黄芪、当归各20 g,大腹皮20~50 g,茯苓20 g,桂枝10 g,车前子30 g,猪苓、赤芍、红花、山楂各10 g,山药、白术各20 g,甘草 6 g。根据患者自身症状,对药方进行调整,如:肾气不足者加山茱萸、金樱子各10 g;阴虚火旺的患者加丹参、牡丹皮、石斛各10 g;便血患者可加大黄炭、白及各10 g。煎药方法:用冷水浸泡药物,水淹没药物且需高出两横指,武火加热至水开,文火煎至15 min,倒出200 mL后用同法煎煮第2次、第3次,每次取煎出中药汁200 mL,混匀,分别于早餐、晚餐前30 min服下,2 次/d,300 mL/次, 4周为1疗程。

1.3指标观察观察治疗前后两组患者腹围与24 h尿量变化情况;对两组患者治疗前后肝功能的主要指标进行检测,做出比对分析:包括血清谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(TBil)、白蛋白(ALB);检测治疗前后门静脉主干内径(PVD)、脾静脉血管内径(SVD)及门静脉血流量(PVQ)、脾静脉血流量(SVQ)数值变化,对门静脉血流动力学进行评估;记录治疗期间不良反应的发生情况。

1.4疗效判断标准通过以上指标变化情况,比较两组患者临床治疗效果。依据为《中药新药临床研究指导原则》,[4]对临床治疗效果分为4种情况。(1)无效:患者腹水量、腹围值、体质量及症状均无改善或加重者。(2)有效:患者腹水量及身体水肿情况有所消退,B超检查腹水减少50%以下;或症状略有改善,腹胀略减轻,24 h尿量小于1 000 mL,体质量减轻在2 kg以下者,或腹围缩小在3 cm与5 cm之间者。(3)显效:腹水及肢体水肿大部分消退,B超检查腹水减少50%及以上;症状改善明显,腹胀明显减轻,24 h尿量大于等于1 000 mL,体质量减轻2 kg及以上,或腹围缩小超过5 cm。(4)临床缓解:腹水及肢体水肿完全消退,B超检查阴性;主要症状消失,24 h尿量在1 200 mL以上,体质量、腹围与腹水出现前水平一致。其中,总有效率=(临床缓解+显效)/总例数×100%。

2结果

2.1两组患者临床疗效对比结果显示:观察组总有效率为87.5%,对照组为67.5%,两组比较,差异具有显著性(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者临床疗效对比 (例)

M:与对照组比较,△P<0.05

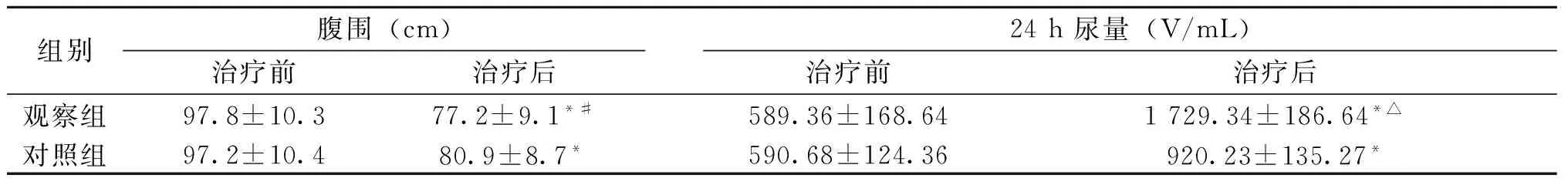

2.2两组患者临床症状、体征变化比较结果显示:治疗前两组患者的腹围及24 h尿量差异均无显著性(P>0.05),具有可比性。治疗后两组患者的腹围及24 h尿量较治疗前均有明显改善,差异具有显著性(P<0.05);治疗后腹围组间比较,观察组较对照组差异无显著性(P>0.05);治疗后观察组24 h尿量明显高于对照组,差异具有显著性(P<0.05)。详见表2。

表2两组患者腹围、24 h尿量变化比较

组别腹围(cm)治疗前治疗后24h尿量(V/mL)治疗前治疗后观察组97.8±10.377.2±9.1*#589.36±168.641729.34±186.64*△对照组97.2±10.480.9±8.7* 590.68±124.36920.23±135.27*

M: 与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05,#P>0.05

2.3两组患者治疗前后肝功能指标比较治疗前两组患者肝功能指标差异无显著性(P>0.05)。治疗后,两组患者肝功能指标均有不同程度改善(P<0.05),其中,观察组ALT、AST、TBil降低较对照组更为显著(P<0.05),ALB组间差异无显著性(P>0.05)。详见表3。

表3两组患者肝功能指标比较

组别时间ALT(U/L) AST(U/L) TBil(μmol/L) ALB(g/L) 观察组治疗前154.15±70.05116.08±63.5150.09±26.0331.04±3.96治疗后47.86±39.97*△40.11±36.82*△23.88±16.81*△35.06±4.33*#对照组治疗前149.86±59.92107.90±59.2048.18±24.8730.12±2.96治疗后96.06±59.03*86.93±58.09*33.06±23.19*31.86±4.96*

M: 与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05,#P>0.05

2.4两组患者治疗前后门静脉血流动力学比较结果示治疗前两组患者PVD、SVD、PVQ、SVQ水平差异无显著性(P>0.05)。治疗后,两组患者上述指标均较治疗前有显著降低(P<0.05),且观察组较对照组改善更为明显(P<0.05)。详见表4。

表4两组门静脉血流动力学比较

组别时间PVD(cm) PVQ(mL/min)SVD(cm) SVQ(mL/min)观察组治疗前1.42±0.171239.92±370.031.19±0.26887.01±323.02治疗后1.16±0.18*△880.92+414.22*△0.98±0.33*△599.98±215.33*△对照组治疗前1.51±0.291250.04±355.331.25±0.25869.95±314.04治疗后1.30±0.16*1010.02±295.96*1.11±0.22*751.98±254.16*

M: 与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

2.5两组患者不良反应发生率比较结果显示:治疗过程中,观察组患者中出现恶心1例,头晕1例,不良反应发生率为5.0%;对照组患者中出现恶心2例,头痛l例,不良反应发生率为7.5%。两组比较,差异无显著性(P>0.05)。

3讨论

我国为肝炎大国,据有关统计[5],90%肝硬化病人归属于肝炎性肝硬化。腹水是肝硬化中常见并发症,主要原因为水钠潴留、门脉高压、低蛋白血症、内分泌因素等有关。

根据中医理论,该病属于中医学中“臌胀”“黄疸”等范畴,主要病因为人体正气虚弱,疫毒内侵,久则损及肝脾肾脏,肝脾失和,致肝、脾、肾三脏腑功能失调,气、血、水互结于腹中.瘀血内停,水湿潴留。[6]本病病虽然在肝上,但常常累及到五脏六腑,因此,在治疗方面应以固本驱邪、健脾补肾、利水为主。[7]鉴于此,观察组患者采用中西医结合治疗方法,在西医治疗的基础上,辅以中药配合;方中黄芪与当归均有健脾益气、保肝利尿之功效;茯苓具有清热、燥湿、下泄、利尿之功效;大腹皮有行气宽中、行水消肿之功效;车前子具有利水、清热、明目之功效;红花清热解毒;赤芍具有滋养肝阴之功效;炙甘草可和中缓急,调和诸药;因此,治疗应以扶正为主,祛邪为辅,攻补兼施。诸药合用,可起到健脾益气、疏肝理气、行血利水、通络活血之功效。[8]

现代药理学研究证实,黄芪有促进血清及肝脏蛋白质更新作用,可提高肌体免疫力及保肝、利尿等功效;茯苓具有利尿、护肝作用;当归在降低血液黏稠度、加快血流速度、提高肌体免疫力等方面效果显著;白术可提升白细胞、调整白蛋白与球蛋白比例、促进钠的排出、利尿、保肝、抗凝、抗菌等方面有一定作用;丹参具有保护肝细胞损伤、促进肝细胞再生、抗纤维化等作用;车前子具有利尿功效;赤芍具有抗血小板凝聚的作用。

由本研究结果可知,中西医结合治疗后,观察组临床总有效率优于对照组(P<0.05)。其中,患者临床症状、体征如腹围、24 h 尿量改善情况,均明显优于仅仅采用常规西医治疗的对照组;治疗后两组肝功能指标较治疗前均有不同程度的改善,观察组ALT、AST、TBil降低较对照组更为显著,差异具有显著性(P<0.05);治疗后两组SVD、SVQ、PVD、PVQ较治疗前均有不同程度的降低,差异具有显著性(P<0.05)。治疗期间两组不良反应发生率差别不大(P>0.05)。

综上所述.中西医结合治疗肝硬化顽固性腹水效果显著,可明显改善肝功能,降低门脉压力.纠正血流动力学紊乱,疗效确切。在治疗过程中,辅以综合的科学护理,对患者从基础护理、饮食指导、心理疏导等多方面改善肝硬化患者的焦虑和抑郁情绪,使患者的不良情绪得到有效改善,使其治疗依从性得到有效提升,进而对改善临床症状,提高疗效,改善患者预后意义重大。

参考文献

[1]王争明.肝硬化腹水的中医治疗研究[J]. 中国医学创新,2012,24(26):125-25

[2]杨富志.益气散结消水汤治疗肝硬变腹水临床研究[J].中医学报,2012,27(8):1 016-1 018

[3]田甜.中西医结合治疗肝硬化腹水[J].长春中医药大学学报,2013,29(4):14

[4]国家食品药品监督管理局.中药新药临床研究指导原则[S].北京:人民军医出版社,2002,2(23):342-346

[5]王淑荣.中西医结合治疗肝硬化腹水[J].中国民族民间医药杂志,2013,4 (3):52

[6]中华中医药学会脾胃病分会.肝硬化腹水中医诊疗规范专家共识意见(2011年.海南)[S].中国中西医结合杂志,2012,32(12):1 692-1 696

[7]惠广进.中西医结合治疗乙肝肝硬化顽固性腹水临床探析[J].中国实用医药,2014,15(1):176-177

[8]卓科.中西医结合治疗乙肝肝硬化顽固性腹水 60 例临床观察[J].中医药导报,2014,20(6):75-77

(2016-01-13收稿)

中图分类号:R256.42

文献标识码:A

文章编号:1007-5615(2016)01-0023-03

△河北省石家庄市第一医院(050011)

△△河北省人民医院(石家庄 050051)