成都市新都客家三献礼的主要流程与功能

——基于近十年来对新都及周边地区的田野调查

2016-06-17黄尚军

黄尚军 王 振

(1.四川师范大学文学院 四川成都 610068; 2.南开大学文学院 天津 300071)

成都市新都客家三献礼的主要流程与功能

——基于近十年来对新都及周边地区的田野调查

黄尚军1王振2

(1.四川师范大学文学院四川成都610068; 2.南开大学文学院天津300071)

摘要:三献礼是一种隆重的祭奠仪式,旧时见于巴蜀各地,今则较为少见,但在新都客家族群中仍有流传。新都三献礼沿袭了古代“初献、亚献、终献”的结构模式,加入了“讲书、歌诗”等颇具民间特色的环节。通过近十年来在新都及周边地区的田野调查所得,结合文献材料,可从新都三献礼源远流长的历史、隆重持久的仪式中窥见其所蕴涵的情感宣泄与心理调适、身份认同与族群凝聚、追思亡者与追忆历史、民众教化与文化传承等功能。

关键词:三献礼;新都;文化传承;田野调查

一、三献礼概说

(一)性质与源流

三献礼是一项重要的祭祀礼仪,其历史悠久,影响深远。在中国传统的吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼等“五礼”中,均有以“三献”进行祭祀的情况[1]。据林春、胡鸿保(2005)[2]和杨赛(2011)[3]的调查和分析,目前,中国内地仅有四川、贵州、湖北、湖南、陕西、重庆等省、市的部分地区还流传着三献礼,其多出现在治丧或祭祖之时。此外,台湾的客家族群在节庆、婚嫁、丧葬时也广泛流传着三献礼仪式[1]。

“三献”祭祀早在《仪礼》一书中就已经出现,而且已经形成了“初献、亚献、三献”的模式。《仪礼·士虞礼》载:

主人洗废爵,酌酒酳尸。……主妇洗足爵于房中,酌,亚献尸,如主人仪。……宾长洗繶爵,三献,燔从,如初仪。[4]1169-1170

其中,“主人、主妇、宾长”的献尸仪式,应分别为“初献、亚献、三献”,这为后世三献礼的基本结构奠定了基础。

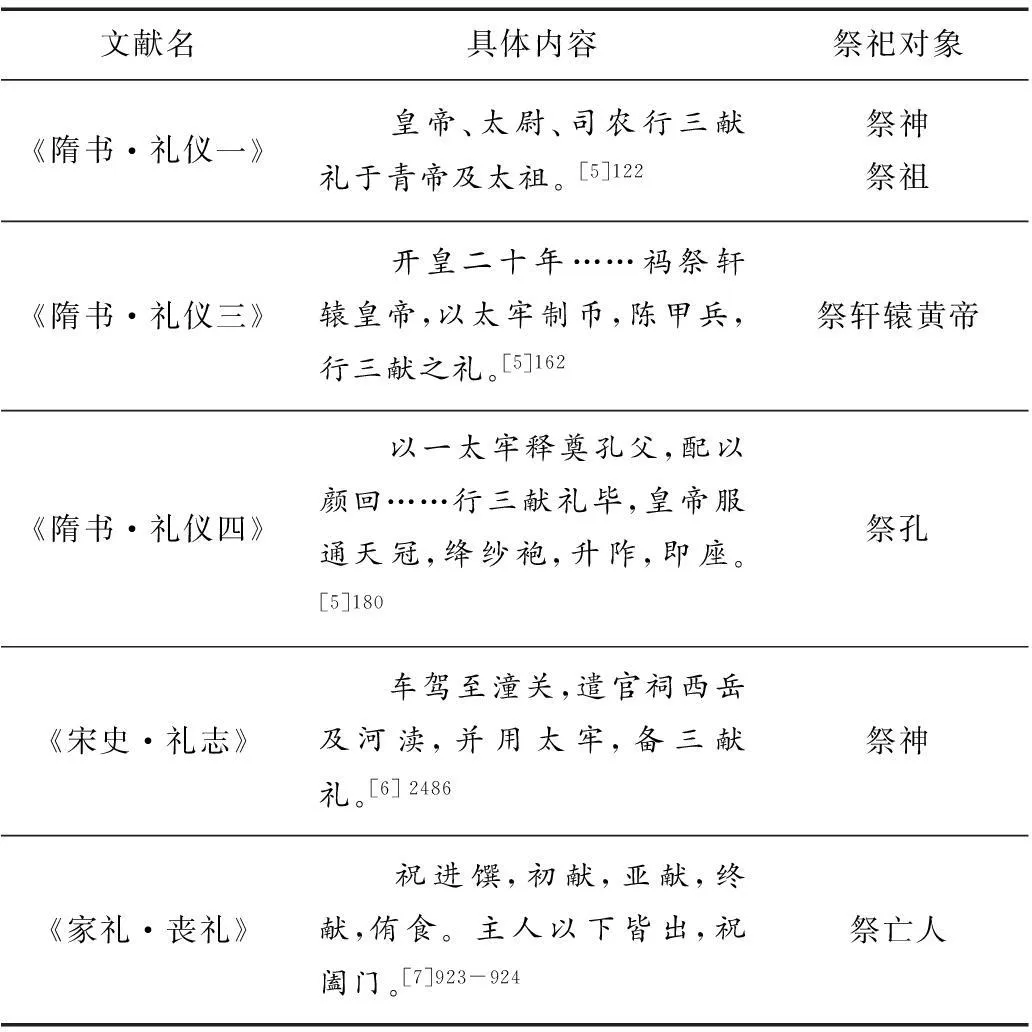

“三献礼”一词初见于《隋书·礼仪一》。《隋书》所载三献礼之源头,应为《仪礼》中的“三献”,两者的做法基本一致。自《隋书》起,后代诸多文献中都有对三献礼的记载(见表1)。

表1 部分文献所载“三献礼”

表1显示,最初,三献礼为官方祭祀仪式。南宋朱熹的《家礼》出现之前,三献礼的祭祀对象多为天神、圣人、祖先。《家礼》,作为以儒家文化为主流文化的中国封建社会后期所遵从的民间礼仪用书[8],明确提出在丧礼中以“三献礼”来祭祀亡人,三献之礼便因此走进民间丧礼。可以说《家礼》开启了这一官方礼仪民间化的进程。

综上,三献礼仪式源自《仪礼》所载“三献”,只是当时只有“礼仪事实而无礼仪之名”[9]。直至《隋书·礼仪一》始见“三献礼”之说,为其赢得了“礼”的名分。南宋朱熹的《家礼》将三献礼推向民间。明代将《家礼》一书的诸多规定写入国家法典《明集礼》[8],在此推动下,明清时期三献礼在民间日渐流行。《金瓶梅》第六十三回就描写了尚举人等前来为李瓶儿吊丧,并行三献礼的情况:

乔大户邀了尚举人、朱堂官、吴大舅、刘学官、花千户、段亲家七八位亲朋,各在灵前上香。三献已毕,俱跪听阴阳生读祝文。[10]806

可见,明代民间治丧过程中,已经使用三献礼进行祭祀。

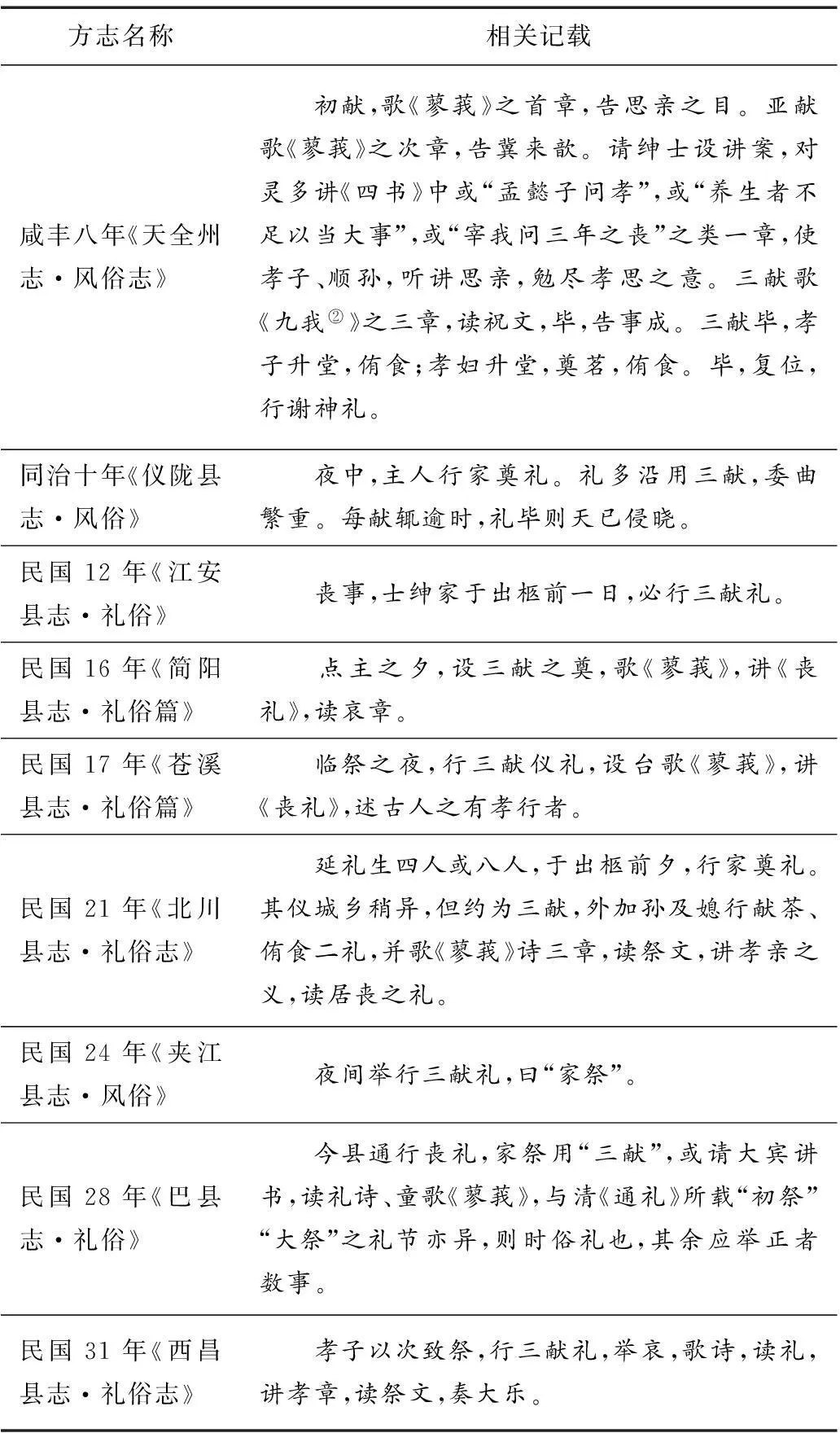

(二)三献礼在巴蜀地区的传承

今巴蜀地区治丧活动中的三献礼,又称“家祭、家奠、三献”①,是死者出殡前夜举行的祭奠仪式,其过程繁复,仪式隆重,有时甚至通宵达旦。生者试图通过一次又一次地进献供品、俯伏长跪、绕灵而转来表达对逝者无限的哀思和孝意。同时,礼生哀婉悲凉的主持也为整个丧事平添了不少令人潸然泪下的氛围。据清代、民国时期巴蜀地区方志的记载,当时三献礼在巴蜀地区颇为流行(见表2)。

表2 巴蜀地区部分方志所载“三献礼”

以上材料表明,三献礼为“家奠礼”的常见形式,多在“出柩前夕”举行,仪式隆重,耗时良久,主要内容有“致祭、歌诗、读书、读祝、奏乐”等。尽管这些方志未对三献礼作详尽阐述,但其在治丧过程中的重要性和普遍性可见一斑。据我们的田野调查发现,今三献礼在巴蜀多数地区已经简化乃至消失,保存相对完好者当属成都市新都区木兰镇、泰兴镇等地的客家聚居区。

二、新都三献礼的主要流程

新都地区的三献礼习俗流传至今。以下据我们在当地的田野调查所得③,列出今三献礼的主要流程,并结合部分文献材料进行适当的考证与说明。

(一) 前期准备

1.纠仪。礼生发出排班号令,孝子等依次排列在受食拜跪位前,按引赞指令行纠仪④,以纠正衣冠、整洁身心。此时,引赞、通赞对话如下:

引:“孝男释杖。”通:“杖释。”

引:“孝男整冠。”通:“冠整。”

引:“孝男蒙目。”通:“目蒙。”

引:“孝男冲鼻。”通:“鼻冲。”

引:“孝男塞耳。”通:“耳塞。”

引:“孝男圆领。”通:“领圆。”

引:“孝男束带。”通:“带束。”

引:“孝男纳履。”通:“履纳。”

引:“孝男去尘。”通:“尘去。”

引:“孝男挤泪。”通:“泪挤。”

引:“孝男执杖。”通:“杖执。”

2.盥洗。奏《高山流水》乐。洗毕,奏《蜻蜓点水》乐。孝男随傧复至灵堂受食位。礼生歌《盥洗复位词》:

盥洗尘污事已终,须临玉帛宝香宫。

敬起迎神行大礼,深酬在昔为儿终。

3.迎神。奏《醉仙翁》乐,孝男至礼门外,向东打拱,作三揖。礼生歌《迎神诗》:

杳杳灵魂归故乡,庭前儿女哭恓惶。

今朝虔意行初献,恭请尊神上祭堂。

4.安神。相傧引孝男回拜跪位参神。礼生唱《安神词》:

孝男拱立向东方,孝子启爵返帝乡。

此刻亲灵来降阶,依然复位奉高堂。

孝男就地叩首,再叩首,三叩首。礼毕,执杖起。奏乐,终安神。

(二)初献礼

1.赞香帛。初赞香帛,孝男、孝眷人等,止于初献香帛所前,唱《初献至香帛所》:

初献出玉阶,去取帛香财。

女儿哀哀哭,血泪扫不开。

初打拱,执事者拿起香帛放入托盘中,礼生唱《初赞香帛》:

执杖迎宾泪满腮,低头无语自徘徊。

虔诚孝子陈香帛,同到灵前走一回。

2.过堂。相傧率孝男等至酒樽、羹馔所,称为“过堂”。礼生歌《过堂诗》:

光阴如过客,世事等浮光。

朝何必忙,暮何必慌。

一旦无常到,不觉梦黄粱。

梦黄粱,好凄怆。

顾不得亲戚悬望,顾不得儿女悲伤。

说什么千金财利,说什么万亩田庄。

黄泉路,细思量,人生犹如梦一场。

大(孺)人去,渺茫茫,不知何日转还乡。

3.赞酒樽、羹馔。初赞酒樽,孝男、孝眷人等,止于初献酒樽所前,初打拱,执事者拿起酒樽放入托盘中,礼生唱《初赞酒樽》:

初赞酒樽色色新,今有太白醉金銮。

人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

然后初赞羹馔,孝男、孝眷人等,止于初献羹馔所前,初打拱,执事者拿起羹馔放入托盘中,礼生唱《初赞羹馔》:

初起羹馔梦庄周,一梦庄周几时休。

白花儿,缭乱秋。

要相见,难得见,万事皆休。

4.旋转。香帛、酒樽、羹馔备齐后,相傧引孝男由东阶而上,自西阶而下,穿越灵堂,左旋右转,右旋左转,高歌大(孺)人之德,以作寻亲之状,即为“旋转”,并歌《初献旋转诗》:

初献礼,在灵堂,堪叹浮生空自忙。

百年春光谁知晓,瞬息之间到无常。

彭祖八百归天界,颜回三十二岁亡。

死生老幼原不一,由天定数有短长。

妙药灵丹难保命,鲁班刻木被木藏。

孔圣门外三千客,能有几人得久长。

春秋列国诸侯位,各称五霸逞豪强。

周郑鲁卫曹吴越,秦楚齐梁在哪乡。

荆棘林中藏五帝,蓬蒿树下隐三王。

屈原为何投江死,子推因甚抱柳亡。

自古帝王皆如此,今人岂有不无常。

5.献供品。孝男献供品于受食位。引赞和通赞多有以下对话:

引:“初上香。”通:“以香归于灵炉。”

引:“初进爵。”通:“以爵滴于茅沙。”

引:“初献财帛。”通:“以帛焚于火池。”

引:“初献羹汤馔饭。”通:“初进馔饭羹汤。”

引:“初献牲仪熟食。”通:“初进熟食牲仪。”

引:“初献时花时果。”通:“初进时果时花。”

引:“初献三牲五供。”通:“初进五供三牲。”

引:“初献羊肘豚肩。”通:“初进豚肩羊肘。”

引:“初献鸡一豕一。”通:“初进豕一鸡一。”

引:“初献鲜鱼鲤鱼。”通:“初进鲤鱼鲜鱼。”

引:“初献一切不腆之祭仪。”通:“初进一切不腆之祭仪。”

6.读祝。献供品后,孝男等至读祝位前,面灵长跪,听读哀章⑤。哀章也称“祝文、奠文”,其内容主要是叙述和颂扬死者生平事迹,表达生者哀思。民国27年《长宁县志·礼俗》载:

三献既毕,则读奠文,文以称摄死者之美及哀思为主。

民国35年《新繁县志·风俗》中也有记载:

其夜,具羊豕诸仪,行三献之礼,并缕述死者生平事实,于祭时朗诵之,谓之“哀章”。又有儿童歌诗、礼宾讲书,谓之“家奠”。

7.歌诗。旧时歌诗者为私塾中读书的孩童,后变为学校学生,均称为“歌诗童子”⑥,今则为礼生。初献一般歌《思亲诗》:

思亲思亲,思其德音。

音容不在,笑语如闻。

盥洗沐浴,泣涕零零。

8.奏乐。内堂举哀,外堂作乐,以终初献。

(三)亚献礼

献供品及之前的仪式与初献礼同,献供品后孝男于讲书案前面灵长跪,听讲书。礼生所讲多为《论语》《礼记》等著名典籍中关于“丧”和“孝”的内容,或民间流传的“二十四孝”经典故事,故“讲书”也称“讲孝”。讲书后歌《忆音容》:

忆音容,忆音容,音容渺渺赴天宫。

吾亲若要重相会,只在神游梦寐中。

灵前虽设肴与馔,哪见大(孺)人果腹中。

而今欲见生前面,除非三更梦里逢。

嗟哉!空自忆音容。

悲哉!徒自忆音容。

歌毕,礼门外升炮一联,乐师作乐,以终亚献礼。

(四)终献礼

献供品及之前的仪式也与初献礼同,献供品后孝男至歌诗台前,俯伏长跪。歌《二十四孝》《十二月行孝》《五更天》等长篇诗歌。

(五)送神

祭百客毕,主祭送神,将诸位、所、台等一并撤除,取出各所香、烛、帛,至家门前,面向西方焚烧,烧后孝子面对余烬三打拱。送神时,主祭颂念《送神词》:

脱去尘埃赴仙宫,空空色色渺冥中。

精灵直上三千界,永荫芝兰茂发同。

至此,三献礼毕。

三、新都三献礼的功能分析

(一)情感宣泄与心理调适

孝众的情感可以通过三献礼得以宣泄,这主要得益于孝众内心的哀伤和家祭营造的氛围高度契合,形成共鸣,致使其感情得以最大限度地宣泄。

家祭时催人泪下的氛围是由多种元素共同营造的。首先便是礼生悲凉的唱腔和唱词。家祭由礼生主持,无论是歌诗还是献礼,经验丰富的礼生总能找到最能激发人们内心悲悯意识的腔调来营造气氛。唱词主要是指所歌诗文,这些诗文大多语言朴实而情真意切,并从孝子的角度诉说哀思,比如“一步悲来一步忙,想起儿亲痛断肠”“儿的父(母)命归西,丢下儿女好惨凄”“凭儿祭奠般般有,哪见亡人亲口尝”等,很容易打动人心,引起共鸣。其次,读哀章再现了逝者风雨坎坷的一生,激发了子孙儿女、亲友邻居等对去世老人的种种回忆,此情此景,更令人悲从内心来,泪水夺眶出。

三献礼将哀思氛围推向极致的同时,也注重通过娱乐化的元素对孝众进行心理调节,使之在哀的大背景下仍能得到放松。奏乐贯穿三献礼始终,是心理调节的一种重要途径。所奏乐曲或与具体环节相匹配,如“盥洗”时奏《高山流水》;或具教育意义,如《父亲》《世上只有妈妈好》《家和万事兴》;或为休息时缓解气氛、放松心情之用,如《大中国》《好汉歌》《站台》《敢问路在何方》等。这些乐曲民众熟悉、节奏明快,让本来相对沉闷的丧事气氛得到缓和,使情绪激动的孝众暂时得以放松。这对于生活在偏远农村的百姓而言,无异于一场艺术盛宴,成为家祭的一大“看点”⑦。

三献礼中的另一个娱乐元素便是礼生的歌诗,即将诗用固定的曲调唱出来,这不仅再现了诗歌的本色和原貌,更与音乐相得益彰,有说、有唱、有音乐,几乎构成了一场表演,使活跃在成都乡间的三献礼呈现出了民间艺术的特质。“补偿”是艺术的基本功能,也是民间艺术产生的潜在动机[11],半民间艺术状态的三献礼同样具有一定的补偿功能。三献礼过程中这些艺术性的视觉、听觉冲击,在一定程度上打破了传统农村的宁静,也缓和了丧事哀伤的氛围,即以热闹补偿了宁静,以娱乐平衡了哀伤,满足了人们心理平衡机制的要求。

(二)身份认同与族群凝聚

新都三献礼主要流行于客家族群中。在三献礼的过程中,尤其是读哀章时,其客家人的身份得以凸显。这主要体现在两个层面:一是读哀章所用的语言;二是哀章文本中对客家身份的说明。

我们调查发现,读哀章时有的礼生用四川官话;也有的用客家话,即当地人所谓的“广东话”,有的孝家也会直接要求礼生用广东话读哀章。当地的客家族群虽然可以熟练地使用四川官话,但是在族群内部的日常交际中乃至如三献礼等重要仪式场合中,也常常使用客家话。移民更容易保存他们的语言和文化,客家人屡次迁徙的经历更让他们具有高度的族群自觉性,将自己的语言和民俗文化有意识地传承下来,有“宁卖祖宗田,不忘祖宗言”的信条。读哀章时使用客家话即对这一信条的实践,也是对自己客家身份的认同。

哀章文本中也有对其客家身份的直接说明。比如在1993年作白美麒老人的哀章⑧中有“今晡晚,跪灵堂,把爷苦情简单详。我们是,广东人,广东家祭诉苦情(此前为哀章序头可录用)”之类的句子。在2010年写作的包克珍老人的哀章中也有“妈经过,苦难经,几日几夜诉不清。子记性,又不好,几多事情记不倒。记好多,讲好多,家祭做篇《广东歌》。我们是,广东人,广东俗话讲苦情。请老师,替子诉,句句讲的妈苦楚”之类的句子。虽然这简单的几句话在长达万言的哀章中所占比重不大,但是白美麒老人的哀章中“此前为哀章序头可录用”一句表明,这几句话是三献礼之“序头”,可以作为范本出现在每篇哀章之中。故之后的包克珍老人的哀章中也有“家祭做篇广东歌”“广东俗话讲苦情”之类的句子,以凸显其为“广东人”的身份。同为客家人的身份,让族群自然地凝聚在一起。三献礼中对这一身份的重申与强调,正有利于巩固客家族群关系。同时,三献礼作为一项隆重的祭奠仪式,其前期准备、行礼过程都需要帮忙师傅的支持、帮助,共同完成祭奠活动的过程也使得族群、邻里的关系得以巩固。

(三)追思亡者与追忆历史

家祭不仅要祭奠亡灵,还要通过读哀章来追思亡者,概述其出生成长、父母离世、成家立业、生养子孙、终老而亡等各个人生阶段的主要经历和遭遇,并对其性格、为人以及功过、得失等加以“盖棺定论”,表现了生者对死者的认识和评价。比如2011年所作刘贵兴老人的哀章:

平时间,曾听过,父亲言谈。系生在,前民国,丁卯年间。生八月,初九日,未时降诞。新都县,木兰乡,木兰村前。二队住,小地名,木兰寺边。自我父,出世来,红光一遍。五观好,身体胖,耳大额宽。祖父母,一见得,欢容笑脸。到三朝,敬神明,保佑平安。

蒙祖父,与祖母,把父□盼⑨。勤洗换,冷添衣,均匀保暖。父交到,一二三,身康体健。出痘麻,父轻松,祖父喜欢。过关煞,父平安,又少病患。父占大,身强壮,祖父喜欢。那时间,我们家,田地有点。每日里,粗茶饭,有来饱餐。叹光阴,真迅速,如弓放箭。一转眼,就到了,辛未那年。父那年,满四岁,祖母病患。父方医,药无效,祖母归天。……父交到,八九岁,上学书念。父读书,记性差,读书一年。出校门,放书本,父回家转。帮家中,各样做,忙不歇班。父占大,出林笋,先遭苦难。扯田草,扯地草,晒日背天。只把父,劳累得,满身大汗。……

四五年,有介绍,搭桥牵线。曾刘家,都喜欢,缔结良缘。吉星照,拜高堂,百年同伴。……四九年,添金花,大姐生产。生二月,二十二,辰时春天。杀鸡公,敬先祖,祈求灵念。保佑姐,刘玉琼,清洁平安。添大姐,父母亲,欢喜心面。膝下有,伸脚路,眉毛笑弯。同年冬,大解放,红旗拓展。党领导,穷苦人,都把身翻。五零年,清匪霸,退押租减。就那年,父分家,分房两间。父与叔,分开后,各自家办。和气分,各立户,裕后光前。五一年,党颁布,土改实现。我们家,是中农,田地不增减。……

五八年,是戊戌,玉香见面。生四月,二十一,丑时所添。……八二年,添长孙,天成分娩。生六月,十二日,午时之间。添孙儿,接班人,父喜心面。膝下有,三代人,福禄滔天。……零四年,父伤心,玉芳病患。中西医,无效验,命归黄泉。玉芳死,惨爹娘,肝肠痛断。白发人,送黑发,真是惨然。

忆吾父,一生平,所过事件。或喜忧,或嫁娶,心血费完。想我父,年轻时,受苦受难。父忠厚,修阴功,先苦后甜。……今年中,正月病患。胃痛病,太凶恶,把父身缠。大医院,都医过,父病不减。又输液,又打针,治疗无缘。……初十日,交未时,玉女下殿。捧天书,到堂前,接父归天。

此哀章的最大特色在于不仅追念亡人,而且将个人经历和历史变迁相结合,反映出特定年代的百姓生活。刘兴贵的哀章在记录其个人生平的同时,还描述了建国后清匪反霸、土地改革等历史事件。祭文作者以其独到的方式和风格,叙述了包括自己和亡人在内的同时代人们所亲身经历的那段历史,从而将对个体人生起伏的叙述与对国家历史变迁的记录相结合。可见,祝文不仅追悼逝者,也通过平民视角,记录历史。

白美麒老人的祭文同样记录了某些与百姓生活息息相关的重大历史变革:

己丑冬,春雷响,西南来了共产党。穷苦人,翻了身,当家作主好宽心。……五一年,搬上来,原屋住倒不蚀财。到五月,土改团,就到农村来宣传。老封建,全推翻,田土平均来分摊。到七月,分田土,分牛分粮分屋住。爷分到,在这里,冬下我家就迁移。白家的,老屋中,再不搬家揝西东。毛主席,大救星,领导人民大翻身。……癸未年,人遭殃,三月天打白头霜。好麦子,一包糠,海椒打倒光桩桩。豌葫豆,也打死,光有荚荚没米米。光有种,没收成,气死好多大庄稼人。介时间,国民党,根本不管这一样。马杆费,壮丁款,还是没少照样办。不管民,苦不苦,好多家数没粮煮。怎比得,解放后,遇有灾情调济走。调济粮,调济钱,吃着照顾都完全。……五八年,是戊戌,喜气又来我家屋。正月里,添德惠,十八辰时最高贵。虽添的,一朵花,两老还是笑哈哈。带女子,还是好,放好婿郎当个宝。新中国,全解放,儿子女子都一样。各部门,当干部,其中女的也多数。只要把,书读好,科研技术同样搞。世上人,也不少,依靠女子来养老。

“己丑”年即1949年建国之年。“到五月,土改团,就到农村来宣传”则指建国初期的土地改革。“毛主席,大救星”表达了对毛主席领导人民建立新中国、实施新政策的支持与感激。“癸未年(1943年——笔者注),人遭殃,三月天打白头霜”,导致“光有种,没收成,气死好多大庄稼人”,哀章指出,在这种光景之下,国民党并未给予救济,反而“马杆费,壮丁款,还是没少照样办”,以致“好多家数没粮煮”。对比解放后共产党领导下的生活和政策,老百姓便发出了这样的感慨——“怎比得,解放后,遇有灾情调济走。调济粮,调济钱,吃着照顾都完全”。值得注意的是,哀章还描绘了建国后人民思想观念的转变——从重男轻女到妇女社会和家庭地位的提升,认为“新中国,全解放,儿子女子都一样”,女性已经可以与男性一样读书、做干部、搞科研,并且能够承担养老的责任。

(四)民众教化与文化传承

家祭中讲书、歌诗的诸多内容均具有教育意义。讲书多由主祭宣讲《礼记》《论语》等经典中关于“丧”和“孝”的内容,或者讲二十四孝的故事,这些内容是中华文化的重要积淀。借三献礼之机给孝眷宣讲经典,无疑是给他们上了一堂生动的文化教育课。光绪二十一年《叙州府志·风俗》载:

葬前一夕,设三献之奠,歌《蓼莪》,读《丧礼》、《孝经》,或讲四书,以训丧主。又有借讲书以相嘲笑者。

讲述历史故事或传统典籍可以“训丧主”、教化民众,同时也是对文化的传承。而三献礼本身历史悠久,是中国传统文化的重要组成部分,行三献礼以祭奠亡人也是文化传承的表现。

奏乐师傅技术强,人人听了都赞扬。请你吹一曲《娘送女,女送娘》,一送送在大路旁。娘也舍不得女,女也舍不得娘。两娘母伤伤心心哭一场。

奏乐师傅技术佳,吹得词调人人夸。吹得亲朋痛心窝,吹得X公(母)赴仙槎。再请你吹一曲《么女儿学绣花》。绣得好,笑嘎嘎;绣不好,叫妈妈。妈妈扯起两耳巴,打得女儿喊爸爸。打得她眼泪巴沙,看你吹来像她不像她。

吹官师傅技术好,甚么词调难不倒。吹得亲友都伤心,吹得大(孺)人归仙岛。别的调儿都不要,请你吹一曲《懒大嫂》。这个懒大嫂确实懒,得巧三年不梳头,四年不洗澡,天天去上街,不把生产搞。上街走,下街逮倒锅盔咬。老人公说了她,嘴巴来翘倒。男人骂了她,挽起袖子就开搞。心想离了她,亲事又难找。若是不离她,家事艰难很难搞。看师傅吹来离好不离好?

奏乐师傅手艺,你的声名遍八方。上面齐郫县与灌县,下面齐德阳与罗江。吹得孝子伤心哭,吹得X公(母)上西方。劳烦你吹一曲《毛主席著作闪金光》。

奏乐师吹得好,请你吹个娃娃按虼蚤。虼蚤跳,娃娃笑,嘻嘻哈哈吹一调。

几位乐师本不孬,请你吹个新繁歌。前打朝山会,后唱金二□。

奏乐师本不孬,请你吹个丁丁□□按蜞蚂,麻柳弯弯儿,再加二十四个灰面疙瘩儿。

奏乐师奏得巧,再吹一个虱子爬虼蚤。一个爬来一个跑,被人两指按住了,看你又从哪些跑。

奏乐师受了苦,再吹一个幺姑儿推豆腐。吹得好,重重礼信把你补。吹不到,把你推到成都府。

上述唱词中的“两娘母、两耳巴、按虼蚤、大封封儿、丁丁□□按蜞蚂、麻柳弯弯儿、灰面疙瘩儿、幺姑儿”等为四川方言词语;而“锅盔、推豆腐”是四川饮食文化的体现;“郫县、灌县、德阳、罗江、新繁、成都”均为川西地名。这些都体现出其四川地域特色。有些唱词中还融入了简单的故事情节,比如喊吹《懒大嫂》的唱词,增加了喊调子的趣味性,也是三献礼娱乐特性和心理调节功能的一种体现。

三献礼的文化传承功能不仅体现在仪式行为层面,还体现在文本层面。若三献礼消失,不仅意味着这一祭奠亡人的传统形式的消失,行礼过程中传诵的诸多诗词、祭文也会随之消失。尤其是三献礼过程中吟唱的诗歌,其中不乏可圈可点之作。比如下面一首《过堂诗》:

生则人欢死则悲,长生不老却是谁。

子贡居丧哭孔子,颜路夫子哭颜回。

孟姜女痛哭范郎主,晋重耳流泪介子推。

朝北海,暮苍梧,有生有死自古垂。

说什么聪明才子,哪怕你有千般计能为;

说什么田园万顷,哪怕你金银成了堆;

说什么骨肉好儿女,哪怕你恩爱美夫妻。

阎王打着催更鼓,无常就要取命归。

马陵道前庞涓死,曹操逼死董贵妃。

这首《过堂诗》首句便交代了全诗的主题——“长生不老却是谁”,这正是四川百姓生死观的真实写照。随后引用子贡为老师孔子守孝、颜路哭儿子颜回、孟姜女哭丈夫范喜郎、重耳王痛功臣介子推四个历史典故,突出表现“长生不老却是谁”这一主题。这四则故事看似信手拈来,实为有意之举。它们分别代表了师生、父子、夫妻、君臣四种典型的人伦关系,说明无论关系如何,总有阴阳两隔的一天,紧扣全诗之主题。前面是从人与人的群体关系角度来分析生离死别的必然性,后面便是从个体身份的角度进一步加以表现:“朝游北海,暮宿苍梧”指法力无边、日行千里的道长神仙,“有千般计能为”便是指“聪明才子”,有“万顷田园”是指富家子弟,此外还有军师庞涓和曾经备受恩宠的董贵人等,这些人最后都难逃阎王的“催更鼓”。既然这些佼佼者都难免一死,普通百姓更是不言而喻。短短十余句话,却讲述了师生、父子、夫妻、君臣都要面临的必然分离结局,道尽了富贵贫贱最终的归宿,更表现出了成都乃至巴蜀父老乡亲心中对必然之死坦然面对的心态。最后,“古来多少英雄汉,都付荒丘土一堆”与首句“长生不老却是谁”相互映衬、相得益彰,使得全诗语言简洁、主题鲜明、结构完整。

该诗运用的历史典故不仅数量较多,且都与要表达的主题思想相符合。语言质朴,通俗易懂,但又不失历史厚重感,简单的语言传达出了朴实的道理,十分适合普通百姓的口味和需求,也反映出了民众的生死观念,足见作者对人民大众之了解。又如下面这首《旋转诗》:

喜山居,爱林泉,幽闲之所最清闲。

布履布衫随复返,光天化日乐安然。

小桥前,流水边,竹篱茅舍两三间。

桃红绕径含朝露,柳绿沾衣惹暮烟。

苔痕绿,草色鲜,燕子衔泥去复还。

昼日身闲,无事安眠,醒觉红日两三竿。

种桑麻,养鸡犬,真觉得,弄情欢。

诗书培质,左右逢源,茶又嫩来酒又鲜。

知己朋友邀几位,坐者坐来谈者谈,和气风光在眼前。

会弄瑶琴弹一曲,胜似流水在高山。

浓荫处,密林湾,又来鹊鸟闹喧喧。

得斯胜景过几日,却若天上一神仙。

思前辈,想先贤,终日且要赴黄泉。

此诗最突出的特色在于其营造的世外桃源般的意境。诗歌选取了“山居、林泉、小桥、流水、朝露、暮烟、燕子”等充满自然气息的清新意象,营造了幽静、恬淡的意境;“诗书、茶酒、瑶琴”等富有书生人文气息的意象,又凸显出高雅的生活情调;而“竹篱茅舍”更是中国传统知识分子的精神寄托,表现出与世无争、安居山水的淡定和“斯是陋室,惟吾德馨”的气节。内容上,诗歌既有“竹篱茅舍两三间”的生活环境的描写,又有“种桑麻,养鸡犬”的生活场景的展现;既有“醒觉红日两三竿”的随性与安逸,又有“品诗读书、品茶饮酒,邀友座谈、会弄瑶琴”的高雅与淡然。语言上,这首诗清新淡雅,读之,品之,顿觉其自然气息扑面而来,令人心驰神往。思想上,该诗在结尾处说“得斯胜景过几日,却若天上一神仙”,似乎点出了以上所讲的这些并非现实,只是憧憬,表明了成都乃至巴蜀民众心中所向往的理想生活境界,是他们心曲的真实写照和自然流露。诗歌最后唱到,无论前辈还是先贤,最终都要奔赴黄泉——死亡。阎王赤笔一勾,人生苦难便随之而来;一生平安,千金难换,可见人生于世之艰难。最后一句诗仿佛透露出了普通民众对死的看法和对生的追求:不求长生不老,只求生者平安。

这些诗歌虽多为民间文人创作,流行于民间,但其主旨明确、内容通俗、风格朴实,可以展示民众的思想态度和价值观念,并具有一定的教育意义和文学价值。目前,此类诗歌仅在三献礼场合中才会用到,随着三献礼的简化乃至消亡,礼生不再以此为业,其所传承、吟唱的诗歌必然也会失传。这对于民俗学、文学、语言学的研究都会造成一定的损失。

在当今社会进步、文化变迁加速的时代,新都三献礼习俗虽仍流传,但也不可避免地有简化的趋势。在这样的背景之下,我们更应该重视正在式微的这一传统习俗,对其展开调查、抢救、记录和整理工作,为今后的相关学术研究保存资料。

注释:

①成都地区“三献”之名应由“初献、亚献、终献”的献礼模式而来,与《仪礼》所载“三献”一脉相承。有人认为,因祭祀要献帛、献爵、献馔,即敬献香烛、纸帛,献酒,献食品、供果,故名(陈浩东等,《成都民间文学集成》,四川人民出版社,1991年1月,第1758页)。而据笔者的实地调查,成都地区治丧过程中三献礼所献供品远多于三种,这一解释有待商榷。

②九我:疑为“蓼莪”。

③田野调查基本情况如下:黄尚军于1998年8月19日至新都泰兴镇美泉村三组调查何瑞珍老人丧事;黄尚军、罗亮星于2010年11月28日调查成都市新都区木兰镇木兰村一组包克珍老人丧事;王振、王鹏宇于2011年9月14日调查成都市新都区木兰镇木兰村二组刘贵兴老人丧事。

④民国24年《古宋县志·风俗志》:“执事者各执其事,击鼓、鸣金、奏乐,请大宾升座。纠仪官致戒词,引赞引。”其中的“纠仪官”的职责应为引导孝眷等行纠仪之礼。

⑤旧时泸县等地终献礼之时方读祝文。民国27年《泸县志·礼俗志》:“以侑食终献,读祭文,缕叙死者平生,谓之‘家奠文’。”

⑥艾芜(《艾芜文集》第2卷,第126—127页,四川人民出版社,1984年6月)曾描写其作为歌诗童子在故乡新繁县(今属成都市新都区)参加三献礼并参与歌诗的情景:“后来在三兴寺读书的时候,附近村落的人家,有人死了,在落葬前夜,请我的父亲或我们的老师,去行三献礼,而我和我的同学,便给带去,歌颂悲哀的诗章。我们事先就给老师教会许多哀歌,以及一些表示孝思的诗句。哀歌多半是集唐人的诗做成,像‘烟消日出不见人’‘黄埃散漫风萧索’和‘纸灰飞作白蝴蝶,泪白染成红杜鹃’,都是常常使用的。表示孝思的,就多半引用《诗经》上的‘蓼者莪,匪莪伊蒿,哀哀父母,生我劬劳’些诗了。……歌诗不但在大庭广众之中举行,且要用几张桌子,搭成高台,叫歌诗的儿童,爬上去坐起,让成百的男女静静地坐在底下听。”其中描绘的歌诗内容与形式均与今相似,只是歌诗者有所不同(详见王振、黄尚军:《故土情结与地域特色——艾芜作品中丧祭类词语及相关民俗文化探究》,《名作欣赏》,2015年第9期)。

⑦根据主家的意愿和经济条件,三献礼结束后,有的还请地方艺术团体前来表演,凸显出巴蜀地区的“喜丧”特色,正印证了成都俗语“吃些耍些,死了棺材板板薄些,抬上官山闹热些”。

⑧该哀章为新都区木兰镇木兰村一组白兰章先生提供,谨此致谢。

⑨本文用“□”处均表示原文中难以辨识的一个字。

⑩笔者实地调查新都木兰镇木兰村二组刘贵兴老人的丧事发现,主祭讲书时便讲了二十四孝中汉文帝刘恒为母亲亲尝汤药的故事,并特别指出中国著名的二十四孝中刘家便占了一个,借此教育刘家后人应当践行孝道,父亲虽去,母亲犹在,子孙儿女应当顺从母亲,孝敬母亲,伴其安度余生。

参考文献:

[1]廖圣云.台湾六堆客家地区三献礼仪式之研究[D].屏东:屏东教育大学,2009.

[2]林春,胡鸿保.武陵地区的“堂奠三献礼”[J].民间文化论坛,2005(3).

[3]杨赛.思伯庙三献礼祭祖仪式[J].民族民间音乐研究,2011(1).

[4](清)阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[5](唐)魏徵,等.隋书(第1册)[M].北京:中华书局,1973.

[6](元)脱脱,等.宋史(第8册)[M].北京:中华书局,1977.

[7](宋)朱熹,撰,朱杰人,等编.朱子全书(第7册)[M].上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002.

[8]杨志刚.朱子家礼:民间通用礼[J].传统文化与现代化,1994(4).

[9]叶国杏.客家丧祭三献礼及其教育意涵之研究[D].台北:台湾师范大学,2004.

[10](明)兰陵笑笑生.金瓶梅词话[M].北京:人民文学出版社,2000.

[11]吴晓.浅析民间艺术的审美功能[J].美与时代,2008(5).

[责任编辑燕朝西]

On the Processes and Contents of Hakka’s “San Xian Li” in Chengdu’s XinduDistrict: Based on a Field Survey of Xindu and Its SurroundingAreas in Recent Ten Years

HUANG Shang-jun1WANG Zhen2

(1.CollegeofLiterature,SichuanNormalUniversity,Chengdu,Sichuan, 610068,China;2.CollegeofLiterature,NankaiUniversity,Tianjin, 300071,China)

Abstract:San Xian Li, a religious ritual activity, is rare at the moment. It was practiced in Ba-Shu region, Sichuan. However, the ritual in the Hakka ethnic group of Xindu is a different matter. The procedures of the sacrificial rituals include the traditional worship for three times, the storytelling, songs with the distinct local features. Based on both ten years’ fieldwork in Xindu and beyond and documentation, this paper reveals different functions of the grand ceremony, including emotional release, social integrity, mourning, recollection, the edification of the ethnic group and cultural inheritance etc.

Key words:San Xian Li; Xindu district; cultural inheritance; fieldwork

收稿日期:2016-01-13

基金项目:本文系2013年度部省共建人文社会科学重点研究基地巴蜀文化研究中心课题“巴蜀汉族巫傩文化调查研究”(编号:13JJD780008)的阶段性成果。

作者简介:黄尚军(1956—),男,教授,硕士生导师,四川省语言学会学术委员会副主任,成都市民俗学会副会长,主要从事巴蜀方言与民俗的研究。

中图分类号:K892.2

文献标志码:A

文章编号:1672-8505(2016)03-0001-08

·地方文化与文化遗产·