《诗三百》编订“讼案”与趋势

2016-06-13张中宇

张 中 宇

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

《诗三百》编订“讼案”与趋势

张中宇

(重庆师范大学文学院,重庆401331)

摘要:依照司马迁描述,孔子搜集、整理和重新编定《诗三百》,形成了文献意义上的“善本”,同时也是按照新标准(“取可施于礼义”)辑定的“精选本”。后人依据不同史料进行不同解读,分歧主要集中在孔子搜集整理和依据的原始文献到底有多少篇,孔子是对已完全成型的积累文献进行“校勘”还是“重新编定”及“重编”幅度、是否发生文本性质的“质变”。近年发表关于孔子“删诗”的论文,超过70%支持“删诗”说,不断有新材料或新论证支持该说。司马迁“删诗”说不但有调查与史料的依据,其描述潜隐着一个关键史实:从孔子逾战国至汉武帝时期——距离真相最近的400余年间,包括战国墨、道、法诸家,当时社会均对儒家编定《诗三百》并无异议。这一个最重要的事实,原本必须充分尊重。

关键词:《诗三百》;新材料;趋势

《诗三百》选诗从周初至春秋中叶500余年,其间显然经历了诗篇及相关文献长期积累的复杂过程。同时由于《诗三百》从编定以迄于今超过2500年,年代久远,相关资料有限且多有抵牾,亦因此,关于《诗三百》的编订产生了许多争论,形成著名“讼案”。回顾这个“讼案”的形成及其演进历程,尤其是以21世纪的视角和思维来重新审视这一“讼案”,一方面可以总结既往,另一方面,亦或许可有新的发现。

一、孔子“删诗”说

西汉司马迁在《史记·孔子世家》中最早提出“孔子删诗”说:“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席,故曰,关雎之乱以为风始,鹿鸣为小雅始,文王为大雅始,清庙为颂始。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”[1] 《孔子世家》 1733司马迁认为孔子做了两项与《诗三百》编订相关的工作。第一项是文献的校订和整理。即在3000余篇诗中,去除重复,校订错讹,编成了一个文献意义上的“善本”。第二项是按照明确的标准选择篇目,这个标准是“可施于礼义”,合乎这个标准则“取”。即《诗三百》是以儒家理想作为编辑标准的新的“精选本”,与孔子所依据的此前的各种文本,具有根本的不同。概言之,孔子做的工作一是“去”(校订、整理),二是“取”(选编),司马迁显然认定《诗三百》为孔子依据流传的大量文献重新“编定”,而非仅进行文献整理。所以孔子“删诗”,尽管后来学者各有侧重,本质上却是“编诗”之说。东汉班固、王充,唐代陆德明,宋代欧阳修、程颢、王应麟,元代马端临,明代顾炎武等,均沿袭司马迁说。这里需要注意,司马迁、班固、王充等,都是时间距离孔子最近的汉代著名史学家或思想家,他们可以依据更多、更可靠的调查和证据,来做出史学或诗学的理性判断。

二、对孔子“删诗”说的否定

曹建国认为东汉郑众对删诗说似有质疑,但“语焉不详,且态度也不甚坚决,故并未引起人们的注意”[2]91-97。学术界一般认为唐代孔颖达主持编撰的《五经正义》,最早对司马迁“删诗说”表示怀疑,认为先秦典籍中所引《诗三百》以外“逸诗”数量相当有限,由此推测当时不可能存有3000余篇诗供孔子删选。(但韩宏韬认为孔颖达为孔门之后,很难提出否定孔子删诗的命题,孔颖达只是主持《五经正义》的编撰,《毛诗正义》具体修撰工作主要由齐威负责,齐威最有可能提出“删诗说”的反命题[3]166-183)南宋郑樵、朱熹也不相信“孔子删诗”。但这些“有限的怀疑”,并没有动摇时间更早的司马迁以来的基本判断。转折点在清代,如朱彝尊、赵翼、崔述、魏源、方玉润等均否定孔子“删诗”说。由于否定者众,从根本上改变了这一论题的方向,也相当程度影响到现当代学者。游国恩等主编的《中国文学史》指出,“弦歌诗章可能是事实,删诗的话是不可信的。《诗经》最后编定成书,大约在公元前六世纪中叶,不会在孔子出生以后。孔子不止一次说过‘诗三百’的话,可见他看到的是和现存《诗经》篇目大体相同的本子。而更重要的反证是公元前五四四年,吴公子季札在鲁国观乐,鲁国乐工为他所奏的各国风诗的次序与今本《诗经》基本相同。其时孔子刚刚八岁,显然是不可能删订《诗经》的。”[4]27游国恩本文学史“孔子不止一次说过‘诗三百’的话,可见他看到的是和现存《诗经》篇目大体相同的本子”,是一个十分奇怪的逻辑。这个说法更早出自朱彝尊:“又子所雅言,一则曰‘诗三百’,再则曰‘诵诗三百’,未必定属删后之言。”[5]125“未必”本是清人置疑,到了游国恩似乎因有所据,进一步变成理直气壮的认定。类似情形另举一例,唐代孔颖达本来也是对是否有三千篇诗有所置疑,到了清儒,同样进一步变成不容置疑的认定。其实只要检索相关文献就可发现,在孔子之前没有任何人说过“诗三百”,孔子第一个说“诗三百”且不止一次,这本来足证在孔子之前根本不可能有三百篇的本子,否则必定有人先于孔子说“诗三百”。[6]29-36这本是一个很简单的逻辑。但为了阐释反删诗说观点,却被肆意扭曲。类似的中国式治学方式也许需要反思。

袁行霈主编的《中国文学史》同样指出,“早在孔子的时代,已有与今本《诗经》相近的‘诗三百篇’的存在。孔子对‘诗’作过‘正乐’的工作,甚至也可能对‘诗’的内容和文字有些加工整理。但说《诗经》由他删选而成,则是不可信的。”[7]51-52反对删诗说者几乎必引《左传》记载的“季札观周乐”,似乎这条事实,胜于雄辩。目前中国大陆使用较多的游国恩本和袁行霈本中国文学史对孔子删诗说的否定,强化了清代以来形成的舆论优势。台静农抗战胜利后即赴台,先任台湾编译馆编纂,后执教台湾大学,任中文系教授兼系主任,他的“中国文学史稿”2004年由台湾大学出版中心以《中国文学史》书名印行,引起海内外普遍关注,2012年由上海古籍出版社在大陆出版,其中对孔子删诗说也持否定态度。[8]19-20现代学者梁启超、胡适、顾颉刚、钱玄同、范文澜、钱穆、余冠英、陆侃如、冯沅君等,均不赞成“孔子删诗”说。按照邵炳军先生主编的《〈诗经〉文献研读》对这一问题的描述,余冠英、高亨、许廷桂、刘操南、赵逵夫、金荣权、夏传才先生等,也认为在孔子之前,《诗三百》已经基本上编成与今本《诗经》大致相近的传本。《〈诗经〉文献研读》共胪列10家,其中7家(占70%比例)不赞成孔子删诗说。[9]36-40( 不过刘操南虽然认为在孔子之前有数量大致相同的传本,他却指出,“无妨孔子有删诗之事也”,“不足以乱孔子删诗之说”,“惟孔子‘论次诗书’,对藏本质量必然大有提高”。[10]41-48这表明刘操南更倾向于赞成孔子删诗说。)余冠英指出,“季札观乐的事在公元前544年,正当孔子的幼年。文学史家假定在那时候已经有了和今本大致相同的《诗经》通行本,是可信的。”[11]1夏传才先生总结性列举了孔子不可能删诗的5条理由:依古籍引诗不可能有三千余篇;《诗经》中有淫诗;季札观周乐;孔子无权删诗;孔子本人只说过“乐正”。[12]36-40高亨认为,“《诗经》是周王朝各个时期的乐官所编辑。”[13]2金荣权则指“春秋中后期,鲁太师挚将《鲁颂》编入诗集,完成了《诗经》的定编”。[14]130-146(王志2006年发表论文指出,“在孔子编撰《诗经》之前,周代诗歌恐怕至少已经过两次编辑:一次在鲁襄公二十九年,盖为鲁太师挚所编,是年孔子八岁;一次在鲁昭公二十六年之后,盖为周大夫苌弘所编,事在孔子三十六岁之后。……虽然有人在孔子之前就已经做了一些编次周代诗歌的工作,但却不能据此否认孔子与《诗经》的密切关系,不能否认今本《诗经》是孔子晚年为传播其诗教而在‘周诗’的基础上进一步加工整理而成。”[15])否定删诗说者一般倾向于由“乐师”群体不断累积而成。但这里存在两个无法解释的问题。第一,像《诗三百》这样体系完备的巨大工程,极不可能由多人“自发性”的简单累积而成,而缺乏相当有影响的人来主持编定。孔子以外,反删诗说者无法搜寻这样有影响的可能编定者,或“师挚”,或“苌弘”,或“王官”,捕风捉影,无以详考。热衷于否定的结果,不得不陷入“虚无主义”的怪圈。第二,先秦《诗三百》固然仍可歌、可舞,但它的形态和功能已经发生根本性的质变,已是公认的中国最早的文学诗集。这部文学诗集若断定由乐师来编定,在逻辑上很难成立。其理犹如一部纯音乐作品集或美术作品集,不可能由对音乐或美术并不精熟的文学家来编定一样,因为其中存在重大的思维障碍。[6]29-36

三、孔子“删诗”说的现代接受与进一步考证

郭沫若《十批判书》指出,“《诗》之汇集成书当在春秋末年或战国初年”,“儒家的典籍当中,《诗经》大约是由他(孔子)开始搜集的吧”。[16]3、94( 不过郭沫若认为,“古人说‘孔子删诗’,我看不单纯是孔子一人,那是经过先秦儒家不少次的删改和琢磨的。”[17]103-104)《诗经》当然不可能到孔子才“开始搜集”。郭沫若并不专治文学史或先秦文学,大概受司马迁“删诗”说影响,直接把编定时间确定在孔子生活的年代,却忽视了文献长期积累的过程,未免过于简单。郑振铎治文学史无疑系统得多,思考也更审慎,他指出,“如无一个删选编定的有力的人出来,则《诗经》中的诗决难完整的流传至汉。这有力的删选编定者是谁呢?当然以是‘孔子’的一说,为最可靠,因为如非孔子,则决无吸取大多数的传习者以传诵这一种编定本的《诗经》的威权。”[18]141

杨义先生在《吴文化与黄河文明、长江文明之对角线效应》中论及季札观周乐时指出,“《史记》既然说将三千余篇的《诗》整理成三百五篇,只是‘去其重’,那么就是面对起码十种以上抄本的《诗》,对其中传闻异辞而大体重复的篇什进行校勘、删削、修订甚至某种润色,从而形成《诗三百》的精校本。先秦书籍往往有不同地域、阶层、群体的传抄竹简,由于简书成本不菲,中间夹杂口传,因而各个本子的完整程度、精粗程度不一,传闻异辞之处甚多,必须经过高手认真整理,方能成为经典。”[19]8-20杨义从不同抄本文献“重复”的角度解释了司马迁所称3000余篇的可能性,侧重从“去其重”角度,肯定孔子“整理”文献的功绩。许司东更早指出文献的重复问题,也更极端,“孔子搜集了各国乐官所保存的一些传本。这些传本所有的诗篇加起来,或许即司马迁所说‘古者诗三千余篇’之数,其中绝大部分当然是重复的。今天看来,三千篇实际上就是三百余篇,并非别有两千七百篇诗。”[20]92-93(乔东义、常清也认为三千篇即三百篇,但未注明此前相关的观点[21]1-3)章太炎则对古诗3000余篇坚信不疑,“有人对于三千余篇,有些怀疑,以为这是虚言。据我看来,这并非虚言。”[22]73这是有代表性的一类研究,大致属于对删诗说的“部分肯定”,却往往顺势延伸到对司马迁删诗说的全面肯定,而对“取可施于礼义者”涉及到的更关键的选诗等问题,通常不予关注或进一步论证。

刘毓庆、郭万金先生从文献整理和编纂两方面都进行了细致考察。在《〈诗经〉结集历程之研究》一文中指出,“考之历史,参之经文,《诗经》在成书过程中,最少进行过三次重大编辑整理。第一次编辑在周宣王时,所收皆为典礼用诗,即所谓之‘正经’部分。第二次编辑在周平王时,所续主要为‘变雅’及‘三卫’。第三次为孔子手定,主要增‘变风’部分与鲁、商二《颂》。”[23]74-84在《从文学到经学——先秦两汉诗经学史论》中又以刘向校书为佐证,“《孙卿书》收集到三百二十多篇,而重复的就有二百九十多。以此推之,孔子‘删诗’,十去其九,完全是情理中的事”,“因此司马迁的说法是可以成立的。”[24]20马银琴认为《诗》文本经过前后6次编集,分别为西周的康王时期,穆王时期,宣王时期,以及东周的平王时期,齐桓公时期,春秋末年。“经过孔子增删诗篇、调整次序的‘正乐’,《诗》之定本最后形成”。马银琴先生主要从增删、调整,也就是编选方面考察历次编集以及孔子的作用。[25]4872014年,《文学遗产》十分罕见地以“学术专题”方式,在第5期发表3篇论文讨论孔子删诗问题。徐正英以新公布的清华简《周公之琴舞》组诗为证,通过与《诗经》相关诗篇比较,以新材料证实“十分去九”删诗可信。[26]19-28马银琴认定“现存于《诗经》中属于春秋中后期的十首国风作品,就是经孔子之手被编入《诗》中的;正是由于孔子的选择,这十首作品整体地表现出了与春秋前期诗歌明显不同的政治伦理倾向”。[27]29-36刘丽文指出,“周代一直有与传世本《诗经》不同的‘诸侯本’诗篇存在”,“‘孔子删《诗》说’不诬”。[28]37-43此外,王增文先生列举5条理由说明孔子删诗说可信,指出“否定孔子删诗说者的主要根据不足以服人”。[29]70-74

四、近三四十年反对与接受孔子“删诗”说论文分布

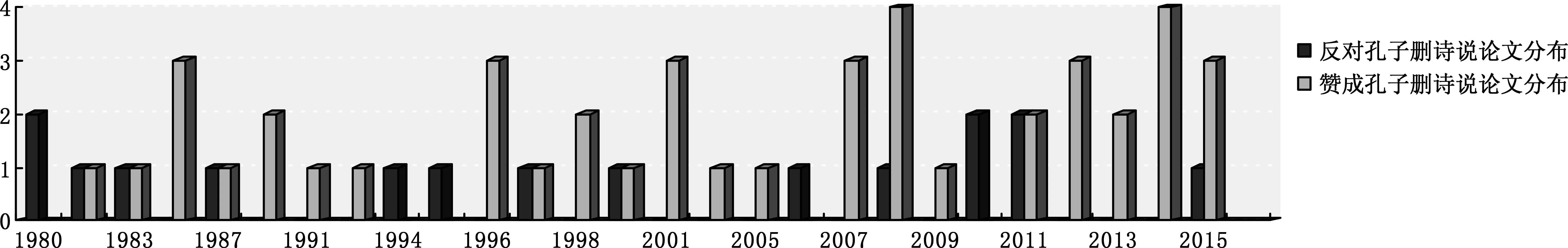

在中国期刊网上用“删诗”和“删《诗》”检索论文题目,截止到2015年12月,共获得1980年以来讨论孔子删诗说的专题论文67篇。由于同一作者发表的相关文章观点相同,所以若发表多篇,则只计算其中1篇,这样得到60篇。统计这60篇论文,不赞成孔子删诗说的16篇,约占26.7%;赞成或大部分赞成孔子删诗说的论文44篇,约占73.3%,即已相当接近四分之三的多数。论文分布如下图:

首先,反对孔子“删诗”说的刊出论文有3年每年达到2篇,但赞成孔子“删诗”说的论文有12年都在2篇以上,其中有6年达到3篇,有2年达到4篇,且呈逐年递增趋势。2012-2015最近4年间可检索到支持孔子“删诗”说的论文15篇,反对孔子“删诗”说论文仅1篇,为15:1。这表明,近年不断有新材料或新论证支持孔子“删诗”说。但反对孔子“删诗”说很难发现新材料、新证据,只是在概念上提出一些质疑。[30]102-109其次,另一个指标也能部分说明问题。支持“删诗”的论文约一半发表于《文学评论》、《文学遗产》、《文史哲》、《孔子研究》、《山东大学学报》、《上海大学学报》、《陕西师范大学学报》、《河北师范大学学报》、《华南师范大学学报》、《南京师范大学学报》、《杭州大学学报》、《四川师范大学学报》、《江西社会科学》、《河北学刊》、《东岳论丛》、《北方论丛》、《人文杂志》、《人民音乐》、《光明日报》等有影响的报刊,反对“删诗”说论文发表的期刊仅《社会科学》(今《甘肃社会科学》)、《东南文化》、《编辑学刊》、《人民音乐》、《学术界》有一定影响,无一篇发表于《文学评论》、《文学遗产》等权威专业学术期刊。当然,这里的统计数字并不十分完备,因为有部分相关论文可能并不以“删诗”题名,也有不少文章、著述附带提及。但这60篇应该包括了大部分围绕《诗三百》编订问题进行论证的专题论文,因此以上数字、比例基本上还是能够反映一种学术“民意”及趋势。由于文学史具有某种“话语权”和特殊影响,在目前通行文学史几乎都不支持孔子删诗说的环境中,这种学术“民意”尤其值得注意。73.3%支持删诗说已相当接近四分之三的绝对多数(如果计算期刊影响力因素,则大大超过四分之三的权重),当然足以支持反思清代乾嘉以来的偏执。

五、概念与标准:相关“编订”与《诗三百》编成、编定

迄今为止,已发掘的商代中后期甲骨文献超过15万片,单字符号约5000个,具有系统、完备的造字方法,表明甲骨文已是成熟汉字,已可实现完整的文献记录,而非不能连贯表意、仅能做简单标记的少量“前文字”符号。周代承袭了殷商遗产,商至于周,汉字更加完善,且突破占卜、祭祀,更广泛地应用于社会的各种需要,中国由此摆脱仅依靠口传的历史,而进入可“即时”记录、不断整理文化成果的新阶段。这是学术界已形成的共识。由此判断,周代文献必定已利用这种当时最为先进的“技术手段”进行比较和及时的记录和整理,且历代不辍。《诗三百》由于选诗跨越500年以上,其中必定经历了大大小小不计其数的“当时”的整理、结集、编订过程。

但为了避免因为采用不同标准形成的分歧,有必要对各种相关的结集、编订,与最终编成、编定,进行必要的概念区分。例如查阅《国语》,西周时期有“颂曰”、“大雅曰”,东周时期有“周诗曰”、“郑诗云”、“曹诗曰”等,可证在《诗三百》出现之前,流传不少与之相关的“单行本”,或仅选“颂诗”,或仅选“大雅”,或仅选“周诗”,或仅选“郑诗”,或仅选“曹诗”等。由此判断,在《诗三百》出现之前,由于文字高度成熟提供的“即时”整理的可能性,出现许多与之相关的编辑活动与文本,是无需争论的事实。但是,从西周初年至春秋前期,都未见文献记载风、雅、颂合集,只有颂、大雅、周诗、郑诗、曹诗这样的“单行本”。因此,像“颂曰”、“大雅曰”、“周诗曰”这些相对有限的整理、结集,仅属于与《诗三百》相关或前期“编订”,与《诗三百》最终的编成、编定篇目或体系,有很大区别或本质的不同。举例说,若在2016年编定一部“新诗三百篇”,这就必然要从胡适的《尝试集》、郭沫若的《女神》等数百甚至数千部不同时期出版的诗集中进行遴选,《尝试集》《女神》都可视为与“新诗三百篇”相关的“编订”,但却决不是第一次或第二次编集。

若要认定最终“编成”或“编定”,需要确定必要和明晰的标准。这至少需要考察三个关键性质变:体例(合集还是“单行本”)、诗篇数量(是否达到300余篇)、文本性质(音乐形态还是文学文本)。[31]109-115《诗三百》编定问题之所以存在分歧,部分原因就在于缺乏系统性的标准,把周初至春秋中叶500余年间某些搜集、整理或有限“结集”等同于“编定”。如果按照三个关键质变来考察,并考虑最多的证据和系统的可能性,或许问题就会更为明晰。

六、几个问题的再思考

第一,是否有3000篇诗以供孔子删选。就做文献整理或科研项目的常识而言,整个研究过程搜集的相关材料,较最终整理的成果多数倍乃至10倍以上,并不罕见。至于何以文献引“逸诗”少,引《诗三百》多,须知《诗三百》本来就是极高水平的“精选本”,周初至春秋中叶500余年间思想内涵精深丰富、“文学性”强的几乎都被收罗,其他数量众多的“逸诗”或可引用价值不高,或为残简,或渐失传,自然见于文献不多。同理,项目整理未采用的材料大多逐渐丢失,也并不能否认搜集过数倍于项目成果本身的资料。还有一个著名的“二八定律”(也称“二八效应”)也值得参考。“二八定律”指数量分布法则:重要的因子通常只占少数,不重要的因子则占多数,即按照大约20:80的比例存在。例如期刊发表的论文,大部分关注或引用往往集中在其中20%的文章。文献引诗主要集中在精选的《诗三百》和少量逸诗[各种途径统计的所谓“逸诗”约有168篇(句),其中见于传世文献为114篇(句),出土文献约54篇(句)] ,如果把这些见于各种文献的诗视为“重要因子”,根据二八定律,非重要因子占80%,则可以推算出当时诗约有1500-2500篇,再考虑残简、失传、重复等因素,当时有3000篇以上相关“诗”材料是最为合理的描述。事实上,若没有3000余篇可供删选,根本不可能有今天可以看见的极为精粹的《诗三百》。因为巨大的数量不止对于解释500余年的积累更为合理,而且也是精选本质量的可靠保证。更多平庸、浅陋之作消失于无情的选汰,不见于文献提及,合乎历史发展的逻辑。从流传至今的文献诗有多少篇就断定当时只有多少篇,这是一种过于简单化的思维陷阱。当代每天产生的文献浩如烟海,但只有极少部分能流传到几百年以后。我们决不可能根据流传到几百年之后的少量文献,就推断今天只有这样一点文献:多得多的文献,被时间无情的覆盖了。

第二,《诗经》中是否存有“淫诗”。这里与称为“我明一绝”的明代民歌略作比较,兹举1例:“俏冤家扯奴在窗儿外,一口儿咬住奴粉香腮,双手就解香罗带。哥哥等一等,只怕有人来,再一会无人也,裤带儿随你解。”(《调情》,见冯梦龙《挂枝儿》)这类“我明一绝”仅在冯梦龙《挂枝儿》《山歌》中就有800余篇,其描写“淫亵”的细致、露骨程度不少甚于或远甚于这篇《调情》。由此推测,以郑、卫风气,这类“天地间自然之文”不知有多少篇。郑、卫虽多淫声,但在《诗三百》中显然已经严格删选。《荀子·大略》说:“国风之好色也,传曰盈其欲而不愆其止,其诚可比于金石,其声可内于宗庙。”既可“内于宗庙”,可证《诗三百》并未收录相当露骨的“淫诗”。班固引淮南王刘安评价“国风好色而不淫”,亦可为证。周代风气还是相对自由,孔夫子不至于如宋代理学家,把所有情诗都定性为淫诗。

第三,略论“诗”的数量问题。诗篇数量为考察是否编定的标准之一。只要一查文献就可发现,在孔子之前没有任何人说过“诗三百”,孔子是第一个说“诗三百”,且这个数字经汉代传授至今也没有发生变化。合理的判断显然是,在孔子之前,根本没有一个数量为三百篇的“诗”本,否则一定在孔子之前有人提及“诗三百”,而不是在孔子及其后才有人提及“诗三百”。现在来推算季札观乐的数量。以每首乐歌演奏至少5分钟计算,305篇需要1525分钟,即25小时以上,季札根本不可能听这么长时间的周乐,最多也就听3-5个小时,即充其量只有30-50篇。春秋后期鲁国内部矛盾十分尖锐,据《左传》记载,鲁襄公十年、十一年,即孔子出生前约11年,季札观乐前约18年,鲁国三大家族季氏、孟氏、仲氏“三分公室而各有其一”,鲁公的土地、人口已被强势家族瓜分。就算因为周公、伯禽与周王室的特殊关系,鲁国存有三颂、二雅,但经历了内忧外患的剧烈动荡,鲁国公室的权力和财力已经大为削弱,它未必能很完整地保存至孔子时期。因为保存大量“周乐”,需要贵重的演奏乐器,高水平且规模不小的乐队等,成本相当高昂。尤其是,可能鲁公承袭了部分“周乐”,但是,收集部分各诸侯国乐舞,却未必有能力获得其他强国的许多风诗——风诗占了《诗三百》一多半的数量。由此判断,鲁襄公二十九年季札到鲁国的时候,衰落、分裂的鲁国公室恐怕也就只存有相当有限的一些“周乐”能拿出来演奏,几乎不可能具有保存三百篇以上乐歌的财力了,而“季札观周乐”仅可证明鲁国存有数十篇,这个“底本”和《诗三百》相差太远。因此,以季札观乐作为孔子年幼时“诗三百”已经编定的关键证据,单从数量标准来说,就是极不可靠的。

虽然自唐代以来争论已延续1400余年,各有所据,但也许不应该忽视一个基本原理:越是靠近孔子时代,离史实与真相更近。司马迁生于汉武帝建元六年(前135年),距孔子卒年(前479年)344年左右,到司马迁成年也不到400年。在那样一个“慢生活”而非“快节奏”时代,三四百年的时间,可以保留相对较多的周代原始史料,以司马迁的地位,搜集、查阅也不会有问题。司马迁曾“适鲁”,“讲业齐鲁之都,观孔子遗风”,“观仲尼庙堂、车服、礼器”,以史家眼光亲考孔子故里及其事迹。战国纷争主要在秦与韩、赵、燕、楚、魏之间进行,齐、鲁之地远离秦国,后来几乎不战而降,较少受战火毁损。且儒家门徒及其后代众多,孔子遗迹到司马迁时应该还相当可观和可信,人证、物证尚在。唐以迄现代学者均无这样的较近时间,获得更多可靠史料与进行实地考察的学术优势。鲁国周边还有墨、道故地,他们与儒家对立,可提供各种反证。如《诗三百》非以3000余篇为基础,或非孔子编定,则司马迁在齐鲁故地调查不至于毫无所闻,他的《孔子世家》就不会十分明确地进行肯定。司马迁的结论不但有调查与史料的依据,更重要的还在于,其描述潜隐着一个关键的史实:从孔子逾战国到汉武帝时期——距离真相最近的400余年间,包括战国墨、道、法诸家,当时社会均对儒家编定《诗三百》并无异议。这一个最重要的事实,原本必须充分尊重。

[参考文献]

[1] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2011.

[2] 曹建国.《诗》本变迁与“孔子删诗”新论[J].文史哲,2011,(1).

[3] 韩宏韬.论“孔子删诗”公案的发生[M] //诗经研究丛刊第18辑,北京:学苑出版社,2010.

[4] 游国恩,等,主编.中国文学史(一)[M].北京:人民文学出版社,1963.

[5] 朱彝尊.曝书亭集(卷五九)[M] //先秦文学史参考资料,北京:中华书局,1980.

[6] 张中宇.《国语》《左传》的引“诗”和《诗》的编订——兼考孔子“删诗”说[J].文学评论,2008,(4).

[7] 袁行霈,主编.中国文学史(第1卷)[M].北京:高等教育出版社,2005.

[8] 台静农.中国文学史[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[9] 邵炳军,主编.《诗经》文献研读[M].桂林:广西师范大学出版社,2010.

[10] 刘操南.孔子删《诗》初探[J].杭州大学学报,1987,(1).

[11] 余冠英.诗经选[M].北京:人民文学出版社,1956.

[12] 夏传才.诗经研究史概要[M].郑州:中州书画社,1982.

[13] 高亨.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[14] 金荣权.关于《诗经》成书时代与逸诗问题的再探讨[M] //诗经研究丛刊第13辑.北京:学苑出版社,2007.

[15] 王志.上博简《孔子诗论》与《诗经》成书考[M] //香港浸会大学.人文中国学报第12期,上海:上海古籍出版社,2006.

[16] 郭沫若.十批判书[M].北京:东方出版社,1996.

[17] 郭沫若.关于《诗经》的征引[M] //奴隶制时代,北京:人民出版社,1973.

[18] 郑振铎.文学大纲[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[19] 杨义.吴文化与黄河文明、长江文明之对角线效应[J].苏州大学学报,2012,(5).

[20] 许司东.孔子删诗说辨正[J].东岳论丛,1996,(1).

[21] 乔东义,常清.“孔子删诗”说释略[J].湖南科技学院学报,2012,(1).

[22] 章太炎.国学概论[M].曹聚仁,整理.北京:中华书局,2003.

[23] 刘毓庆,郭万金.《诗经》结集历程之研究[J].文艺研究,2005,(5).

[24] 刘毓庆,郭万金.从文学到经学——先秦两汉诗经学史论[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[25] 马银琴.两周诗史[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[26] 徐正英.清华简《周公之琴舞》与孔子删《诗》相关问题[J].文学遗产,2014,(5).

[27] 马银琴.再议孔子删《诗》[J].文学遗产,2014,(5).

[28] 刘丽文.清华简《周公之琴舞》与孔子删《诗》说[J].文学遗产,2014,(5).

[29] 王增文.孔子删诗说考辨[J].河北师范大学学报(社科版),1996,(4).

[30] 谢柄军.再议“孔子删《诗》”说与清华简《周公之琴舞》——与徐正英、刘丽文、马银琴商榷[J].学术界,2015,(6).

[31] 张中宇.《诗三百》编订的三个质变及编者再思考[J].晋阳学刊,2011,(5).

[责任编辑:陈忻]

The Problems of CompilingTheBookofSongsand its Tendency

Zhang Zhongyu

(College of Arts, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China)

Abstract:In accordance with the saying of Sima Qian, Confucius collected, sorted and re-compiled The Book of Songs which is the “rare books” in version sense and an anthology under the new standard. Posterity has diverse interpretations depending on different historical data. There are disputes in the following issues: first, how many original literatures did Confucius collect and use; second, Confucius either collated or re-scheduled the fully formed accumulated literature. If he re-scheduled it, whether there has been a qualitative change in the nature of literature. More than 70 percent papers published in recent years support the theory that Confucius’ deletion of Poetry. The new materials and the new argumentations support the theory too .This view “Confucius’ deletion of Poetry” Sima Qian put not only based on a survey and the historical basis, but also its description implies a key facts: from Confucius to the Han Dynasty period- 400 years are the nearest rooms from the truth-including The Mohist school, Taoist, Legalism and other various schools at that time were scheduled “Confucius’ Deletion of Poetry”. This is a most important fact, and it must be pay fully attention.

Keywords:The Book of Songs; new materials; tendency

收稿日期:2015-12-08

作者简介:张中宇(1964- ),男,重庆人,重庆师范大学文学院教授,主要研究中国诗学。

中图分类号:B222

文献标识码:A

文章编号:1673—0429(2016)02—0005—07