青年、文化与阶级:试论新生代农民工研究的文化维度

2016-06-05郑彪

郑 彪

(北京大学社会学系)

青年、文化与阶级:试论新生代农民工研究的文化维度

郑 彪

(北京大学社会学系)

英国文化研究的伯明翰学派关注第二次世界大战后兴起的青年亚文化,成为影响深远的理论流派。伴随着网络社会与消费社会在中国的崛起,新生代农民工群体日益成为文化生产的主体。在当代中国新生代农民工研究中主要有两种范式:“阶级形成”范式强调这一群体的苦难、集体抗争与阶级的形成,“市民化”范式强调在城乡二元文化对立中,新生代农民工群体对城市文化的融入。这两种范式都忽略了新生代农民工作为青年的文化生产。杀马特和庞麦郎这两个个案的出现彰显了已有研究的不足和突破既定范式的需要。借鉴伯明翰学派文化研究理论,以一种“亚文化范式”切入新生代农民工考察具有可能性。

伯明翰学派;青年亚文化;新生代农民工群体;劳工研究

新生代农民工是当代中国社会中的重要群体,根据国家统计局数据,1980年及以后出生的新生代农民工达到12528万人,占农民工总量的46.6%,已经接近这一群体的半数。[1]同时,伴随着网络社会在中国崛起和消费社会在中国的逐渐成熟,新生代农民工日益成为文化生产的主体。新生代农民工所面临的深刻转变需要我们对已有研究进行必要的反思与拓展。

一、阶级变动与青年亚文化——伯明翰学派的文化研究实践

第二次世界大战后的英国社会面临着青年亚文化的崛起,在这样的背景之下,伯明翰大学当代文化研究中心(Centre for Contemporary Cultural Studies)的学者对青年亚文化进行了深入探究,形成了影响深远的“伯明翰学派”。对社会阶级变动与青年亚文化生产之间关系的探寻,也构成了伯明翰学派的核心论述。

从背景上看,伯明翰学派的文化研究源于英国战后城市的扩张、变动和由此引发的城市体验。文化研究的重要开创者理查德 • 霍加特在他的经典之作《识字的用途》之中,回溯了他在英国工人阶级传统社区的成长经历,并从读写能力的扩散与“棉花糖世界”的来临出发,揭示了大众文化发展对工人阶级文化造成的冲击,体现出一种对工人阶级文化的浓浓乡愁。[2]雷蒙德 • 威廉斯对文化的精辟论断事实上也来源于对于他个人由城入乡,跨越边界,对城乡文化变迁议题的思考。事实上,青年亚文化的出现和发展与城市化进程密不可分。[3]

具体而言,青年亚文化生发于城市社区的变动。战后英国的住宅重置打破了英国工人阶级传统居住模式;新兴城市出现,而旧有城市则走向衰落,甚至“贫民窟”化。同时,工人阶级的邻里居住模式也受到经济调整的冲击,工人阶级家庭变得更加孤立和核心化,[4]伦敦东区就是一个绝佳的范例。受到外来移民影响,城市文化也日益多元。形形色色的英国青年亚文化,无论是朋克族、雷鬼乐、泰德族、摩托车党、嬉皮士等都可以看作是对阶级变化、种族变化的一种应对,他们通过自身风格化的文化生产,形塑了一种“想象的社会关系”;在他们的亚文化生产的背景下,城市社区也被他们形塑成为一种想象性的空间。[5]

伯明翰学派的文化研究也揭示出青年亚文化生产与更为广阔的社会议题之间的关系。在保罗 • 威利斯的经典之作《学做工》中,他通过对工人阶级子弟反学校文化的研究,发现这些“小子们”恰恰在自身反叛性的文化生产中,认可并选择了体力劳动,从而再生产了自己。[6]这一研究窥见了这一群体的文化生产与社会再生产之间的关联,成为文化研究的经典之作。

伯明翰青年亚文化研究在理论上具有重要意义:第一,伯明翰学派学者的探究体现了对都市角落中工人阶级底层文化生产的关注。在媒体的恐慌与收编中,伯明翰学派并没有对看似“离经叛道”的反学校文化进行道德上的评判,而是对文化本身进行了细致与深入描绘,将其付诸于更为广阔的霸权主流文化与工人阶级母文化的辩证法之中,揭示出社会变动、阶级关系变动中复杂的、竞争的、动态的与充满活力的一面。第二,面对战后英国社会中“资产阶级化”“富裕”和“共识”这三个神话,伯明翰学派的文化研究并没有被这些神话所裹挟,而是试图击碎这样的共识[7],通过对英国战后青年亚文化的解读,他们窥见了战后英国社会的内在矛盾和依然存在的阶级差异;那些形形色色的青年亚文化是青年人对这一社会变动的应对方式。第三,伯明翰学派的文化研究应用和发展了民族志的研究方法。伯明翰学派的文化研究实践通过深入、细致的参与观察,描绘了青年亚文化具有活力的图景及其与城市空间之间的关联。这是大规模的问卷方法与简单的观察方法所不能替代的。

二、看不见的“青年”与“文化”——当代中国新生代农民工研究

如果说工人阶级子弟和少数族裔移民后代构成了伯明翰学派时代“青年”的内涵的话,那么新生代农民工群体,尤其是出生在20世纪80年代之后的新生代农民工公司成为了当代中国的重要群体。中国新生代农民工研究按照侧重点的不同,可以划分为“阶级形成”与“市民化”这两个不同的范式。前者强调新生代农民工作为一个阶级的形成;后者则关注新生代农民工融入城市,成为市民的过程。

(一)“阶级形成”范式下的新生代农民工

中国处于全球市场化大潮与政府主导的激烈的市场化变革的交汇点上,新生代农民工群体在本质上是中国社会转型的产物,与毛泽东时代的工人群体具有深刻差异。[8]如果说早期的农民工研究将农民工群体看作是由乡入城的流动群体,主要探讨这一群体的社会管理与社会政策的话[9],当代中国劳工研究的核心关切主要是新生代农民工群体的阶级形成。全球垄断资本的涌入与残酷剥削“政权与资本的共谋”[10],成为新生代农民工阶级形成的基本背景。

新生代农民工作为一个“阶级”特征更加凸显。中国新生代农民工与其父辈相比,遭遇由合法性认同转化为抗争性认同的认同转型;同时,他们面临着“未完成的无产阶级化”,在身份上巨大困境所引发的主体分裂和负面情绪不断激发出进一步的集体抗争。[11]中国农民工群体为什么依旧未形成一个抗争性的“自为阶级”,则成为劳工研究需要解决的核心议题。[12]在这种“阶级形成”的范式下,对于新生代农民工苦难的揭示,转变成为一种对阶级形成的呼唤。马克思主义对于资本生产的观点和阶级形成与阶级斗争的论述成为当代劳工研究的重要理论来源。

有部分研究关注到了新生代农民工群体发生的变化,这体现在两个方面:第一,在城市的消费文化的影响之下,新生代农民工也通过一系列消费行为来确立自身的认同,体现为消费主体的再造。[13]第二,伴随着网络社会的崛起,网络社会的扩散,新生代农民工群体日益成为新媒体的使用者,他们通过网络进行社会互动、文化生产;[14]在网络技术的扩散与赋权之下,一个新生代农民工阶级的“网络社会”也逐渐在底层空间生成,这具体地体现为手机的广泛应用以及网吧作为草根阶级网络空间的崛起等。[15]虽然这些研究关注到了新生代农民工的信息技术(ICTs)使用的新特征,但并没有捕捉到他们的具体生动的文化创造过程,可以说,这些论述依然是为与阶级形成相关的论述服务的。

面对全球垄断资本的涌入,对中国新生代农民工群体的阶级形成的强调具有内在的必要性和紧迫性,但“阶级形成”范式也具有其内在的缺陷,那就是对新生代农民工群体的考察忽视了文化维度,没有关注到这一群体更为复杂的、深刻的、生动的文化生产过程。

(二)“市民化”范式下的新生代农民工

在城乡二元对立背景之下,有大量研究关注新生代农民工的融入城市的重要议题。如果说“阶级形成”关注的是新生代农民工如何形成一个新生代农民工阶级的话,这一系列研究主要关注的是新生代农民工融入城市文化,成为新市民的转变过程,因此,也可以称之为“市民化”范式。

“市民化”范式中一类研究视角关注的是新生代农民工融入问题的制度背景。这些研究关注到了制度背景对新生代农民工市民化的阻碍[16],在户籍制度的安排下与社会政策的区分对待下,长期居住在城市的“滞留型”农民工面临着个人身份变迁与身份认同的问题,这让他们向市民身份转型遭遇到了严重的困境;而对二元户籍制度的改革和调整成为促进青年农民工市民化的重要举措。

另一类研究视角关注的是新生代农民工自身的文化特征使他们融入城市带来的阻碍。符平认为青年农民工适应城市的实践受到乡土世界、想象世界、城市世界与实践世界交互作用的影响。在他看来,在青年农民工的文化生产中,乡土性在他们的生活中依然发挥着较大的路径作用,这些冲突关系和限制因素直接导致他们难以适应和融入城市。[17]在杨子的研究中,上海的外来农民工的空间分布主要体现出边缘性、经济型和底层性这几个特征,折射出的是上海市的空间隔离。这进而影响了农民工群体的社会交往,使其社会交往更具有内倾性、社会网络复制性与城际网络的业缘性等特征。[18]在刘传江看来,新生代农民工面临着内卷化的社会认同、人力资本投入不足、身心健康危及自身和社会等问题,这使得他们难以融入城市社会和城市文化之中。[19]

总而言之,青年农民工的市民化进程体现为他们对市民身份的需求和现实中低下身份之间的巨大反差。需要关注这一群体,防止其成为“问题农民工”而危害到城市社会的稳定,使新生代农民工尽快市民化,则成为城市管理的内在需求。[20]

在“市民化范式”背后事实上隐含着这样的预设:那就是新生代农民工作为一种外来者,作为一种缺乏“现代性”的群体,需要被城市文化所“同化”。这种农民工群体的“问题化”倾向在本质上隐含了都市文化与农村文化的二元对立。因为来自农村,新生代农民工群体在某种程度上被视为“没有文化”的群体,其身份也就是需要被消灭的。融入既定的城市文化,仿佛成为了新生代农民工的唯一出路。然而,这样的二元对立事实上是具有内在缺陷的,这是因为以青年为主的新生代农民工群体在城市的特定社区中也可能形成富有自身创造力的独特文化,但这在“市民化”范式中是不可见的。

三、杀马特、庞麦郎与中国新生代农民工的新图景

在已有新生代农民工研究的两种范式忽视了青年与文化的同时,“杀马特”群体的兴起和庞麦郎的出现则呈现出这一群体的崭新图景,也显示了突破既定范式的必要性。

“杀马特”是近十年来兴起的青年亚文化群体。“杀马特”一词源自英语单词“Smart”,有“时尚,时髦,聪明的”等意涵。在“杀马特”成员看来,“杀马特”是“集合欧美风尚、日韩视觉系”为一身的文化潮流。他们模仿欧美朋克与日韩视觉系文化,“爆炸”的发型、“韩版”(韩国版型)的服饰是他们的文化风格特征。在进一步的研究中发现,杀马特成员大部分都来自农村,在城市打工,是新生代农民工群体的一部分,处于社会底层。然而,他们在网络中自称为“时尚达人”“网络红人”,着力掩饰自身的新生代农民工身份。在现实中,他们的文化生产基于特定的城市空间:理发店、溜冰场和服装店都成为他们进行文化生产的重要场所。“杀马特”文化的出现展现出了新生代农民工群体在文化全球化的背景下,在特定的城市空间里,如何利用域外的文化资源来塑造自我的想象。[21]

“杀马特”之外,庞麦郎也成为当代中国的一个重要文化事件。庞麦郎原名庞明涛,出生在陕西汉中的农村,但他拥有自己的音乐梦想。为了能够追求自己的音乐梦想,他来到了自己心中的“魅力之都”——汉中市,成为了一名服务行业的从业者。在繁忙的工作之外,他依然在追求着自己的音乐梦想,“晚上回到宿舍,工友们蹲床上抽烟打牌,庞明涛不理他们,盘腿面墙而坐,把一个小学生小字本放在膝盖上,写歌,一首接着一首”。[22]因为觉得汉中圈子小,没有朋友,庞麦郎选择辞去工作,到北京来追求自己的音乐梦想。他将自己创作的歌曲《我的滑板鞋》放到网络上,并谎称自己来自台湾基隆,给自己起了一个外文名“约瑟瀚•庞麦郎”。他的这一身份伪装最终被揭穿,但庞明涛对时尚的追求折射出了中国农村青年和新生代农民工群体积极创造自身文化、形塑自身认同的努力。

“杀马特”群体的出现和庞麦郎的“走红”展现出新生代农民工日益成为“文化主体”,在必要日常工厂劳动之外,也进行着积极的文化生产。比起“新生代农民工阶级”,或是“都市外来人”的符号身份,他们具有更加强烈的世代意识以及符号创造力[23]。他们不仅仅是简单意义上的流动人口或者是工人阶级,更是富有活力的青年。他们的认同是动态的、复合的,亦是开放的,呈现出更为流动的状态。他们的亚文化生产又与特定的城市空间密切相关。无论是“杀马特”还是庞麦郎,他们并非是特定空间的消极的居住者,他们通过自身的服饰装扮、发型设计、社会互动,也在城市中积极建构着属于自我的文化空间,他们绝非消极地等待着被城市文化改造为市民群体,而是在特定的都市空间中积极生产着自身的文化。

从“杀马特”和庞麦郎身上还体现出亚文化在当代中国新生代农民工中扮演的重要角色。亚文化对于他们而言与其说是一种实体性的文化群体,不如说是一种“富有创造力的策略”[24],他们通过亚文化生产来实现自身对时尚的追求。因此,对新生代农民工亚文化生产的关注,成为我们了解他们自我认同、意义建构过程的重要切入点。

四、新生代农民工研究“亚文化范式”的可能

“杀马特”与庞麦郎的出现不仅展现了新生代农民工的内在转变,也意味着需要对已有研究范式进行突破。伯明翰学派的文化研究为中国新生代农民工的考察提供了一种范例。借鉴伯明翰学派的文化研究理论,我们可以在强调阶级形塑的“阶级范式”与强调新生代农民工融入城市文化的“市民化范式”之外,积极探索出一种可能的“亚文化范式”。

与伯明翰学派对青年亚文化的关注类似,“亚文化”范式下的中国新生代农民工也应当关注新生代农民工群体的亚文化生产。在对工厂政治的研究之外,“亚文化范式”还会着力关注新生代农民工群体日常生活中的发型、服饰、上网、聊天的意义创造过程,从而揭示像“杀马特”和庞麦郎这样的新生代农民工创造出怎样的文化,这样的文化生产又如何影响他们的认同塑造、社会互动乃至劳动过程。

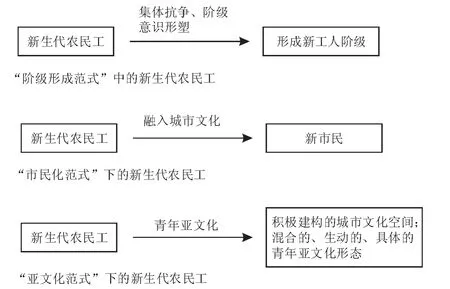

在“亚文化范式”下,新生代农民工并不一定是具有既定阶级意识的群体,也非亟须学习现代性的城市的外来者,他们在特定的空间中,事实上形成了富有自身风格的青年亚文化实践,这是不能被任何一种“还原论”所遮蔽的。不同于“阶级形成”中对工人阶级行动的关注,亚文化范式更加关注这一群体的文化维度,如“杀马特文化”。同时,“亚文化”范式强调不能将新生代农民工简单置放在城乡二元对立文化的视域之下考察,而是关注新生代农民工如何通过自身的努力,在城市中积极建构出属于自身的文化空间。几种不同范式比较见图1。

“亚文化范式”意味着我们应当对已有的研究方法进行必要的调整与突破。

第一,在新生代农民工文化考察中应当突出“城市空间”的意义。新生代农民工并非只是都市的“漂泊者”,他们更是城市中的居民。这一群体的文化实践并非是凭空而生的,他们所在城市社区的网吧、理发店等设施为他们的符号书写、风格实践、社会互动提供了基础。正如伯明翰学派将英国青年亚文化置放在城市工人社区的背景下进行考察。对新生代农民工文化生产的研究,也离不开对他们居住的城市社区的关注,虽然这样的社区显然更加复杂、流动。在城市社区中长时间深入观察的民族志研究,成为了解新生代农民工文化的重要途径。

第二,对青年亚文化的考察应当与更为深入和广阔的社会议题联系起来。首先,在新生代农民工或是农民工子弟的亚文化生产中,也可能隐含着这一群体社会再生产的重要线索[25]。同时,当代社会文化全球化的趋势日益明显,因此对当代新生代农民工文化的研究也离不开对全球文化背景的关注。新生代农民工的研究需要更广阔的视角,在关注这一群体的文化与其父辈文化之间关系的同时,也要着力揭示其与更为广阔的全球文化之间的关联性。例如,当“杀马特”群体和庞麦郎借用来自西方的文化符号进行自我的文化生产的时候,对这一群体的研究就离不开对西方朋克文化、视觉系文化在中国传播的考察。

图1 新生代农民工研究范式的比较

第三,“亚文化范式”需要我们对新生代农民工的互联网使用有所关注。网络不仅仅是新生代农民工进行沟通和交流的工具,亦是他们进行文化生产的重要平台,展现自我的重要方式。因此,在研究中我们需要应用线下的实地研究,如“网吧民族志”[26]与线上的参与式观察(虚拟民族志)等多种方式,对新生代农民工的网络文化生产过程有所揭示。

当然,对“亚文化”的强调并不意味着对阶级形成的关注并不重要。事实上,正如E.P.汤普森在其巨著《英国工人阶级的形成》[27]中所揭示的,正是那些无数的生活细节与切身的情感体验促使英国工人阶级的最终形成。中国新生代农民工群体形成过程中,不仅仅存在着苦难与抗争,也存在着生动的、具体的文化生产。我们应当把对阶级形成的强调与青年亚文化研究结合起来,从而揭示出全球化背景下中国工人群体全面、动态的图景。

[1]国家统计局.2013年全国农民工监测调查报告.[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html.2014-5-12.

[2]Hoggart, R.The Uses of Literacy: Aspects of Working-class Life[M].London: Penguin, 2009.

[3]Williams, R.Resources of Hope:Culture,Democracy, Socialism[M]London: Verso, 1989.

[4][7]Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., & Roberts, B.Subcultures, cultures and class.In S.Hall, & T.Jefferson (Eds.), Resistance through Rituals:Youth subcultures in Post-war Britain [M].Abingdon: Routledge, 2006.

[5]迪克 • 赫伯迪格.亚文化:风格的意义[M]陆道夫、胡疆锋,译.北京: 北京大学出版社, 2009.

[6]保罗 • 威利斯.学做工:英国工人阶级为何继承父业[M].秘舒、凌旻华译.南京:译林出版社, 2013.

[8]沈原.社会转型与工人阶级的再形成[J].社会学研究, 2006, 21(2):13-36.

[9]李强、唐壮.城市农民工与城市中的非正规就业[J].社会学研究, 2002(6):13-25.

[10]Pun, N., & Chan, J.Global capital, the state, and Chinese workers: the Foxconn experience[J].Modern China, 2012(4): 383–410.

[11]卢晖临、潘毅.当代中国第二代农民工的身份认同、情感与集体行动[J].社会, 2014(4): 1-24.

[12]郭于华、黄斌欢.世界工厂的“中国特色”:新时期工人状况的社会学鸟瞰[J].社会, 2014(4): 49-66.

[13]余晓敏、潘毅.消费社会与新生代打工妹主体性再造[J].社会学研究, 2008(3): 143-171.

[14]Peng, Y.Internet Use of Migrant Workers in the Pearl River Delta[J].Know Techn Pol, 2008(21): 47-54.

[15]邱林川.信息时代的世界工厂:新生代农民工阶级的网络社会[M].桂林: 广西师范大学出版社, 2013.

[16]周明宝.城市滞留型青年农民工的文化适应与身份认同[J].社会.2004(5): 4-11;王春光.新生代农民工城市融入进程及问题的社会学分析[J].青年探索, 2010(3): 5-15.

[17]符平.青年农民工的城市适应:实践社会学研究的发现[J].社会, 2006(2): 1-23.

[18]杨子.城市新兴工人的空间及生产——以上海外来农民工为例.中国都市文化研究(第2卷)[M].上海人民出版社,2010:169-186.

[19]刘传江.新生代农民工的特点、挑战与市民化[J].人口研究, 2010, 34(2): 34-56.

[20]刘传江、程建林.第二代农民工市民化: 现状分析与进程测度[J].人口研究, 2008(5): 48-57.

[21]阿尔君•阿帕杜莱.消散的现代性:全球化的文化维度[M].刘冉译.上海: 三联书店,2012.

[22]鲸书.惊惶庞麦郎[J].人物, 2015 (1): 100-103.

[23]Willis, P.Common Culture[M].Boulder: Westview Press, 1990.

[24]Bennet, A.Virtual Subculture? Youth, Identity and the Internet.In A.Bennet, & K.Kahn-Harris (Eds.), aftersubculture: critical studies in contemporary youth culture [M].New York: Palgrave Macmillan, 2004: 162-172.

[25]周潇.反学校文化与阶级再生产:“小子”与“子弟”之比较[J].社会, 2011, 31: 70-92.

[26]郑彪.网络时代的劳工研究与文化研究[J].国际新闻界, 2015(10): 37-48.

[27]E.P.汤普森.英国工人阶级的形成[M].钱乘旦等译.北京: 译林出版社, 2013.

Youth, Culture and Class: A Cultural Approach to the New Working-class Studies

Zheng Biao

(Department of Sociology, Peking University)

The Birmingham School of Cultural Studies, which focuses on the youth subcultures in post-war England has far-reaching influences.With the rise of net-worked society and consumers’ society, new workingclasses in China have become cultural producers.There are two paradigms of the new working-class studies in nowadays China: TheClass-formation Paradigmemphasizes the importance of the sufferings, resistance and the formation of new working-class while theCitizenization Paradigmfocuses on new working-classes’ adaptation and assimilation to urban culture.However, both paradigms ignore the cultural production of this group.Drawing on the examples of Shamate and Pangmailang, this papers discusses the possibility of theSubculture Paradigmof new working-class studies.

Birmingham School; Youth Subculture; New Working-class; Labor Studies

C913.5

A

1006-1789(2016)01-0109-06

责任编辑 曾燕波

2015-06-18

郑彪,北京大学社会学系,研究方向为青年亚文化、新生代农民工、文化全球化。