员额制背景下审委会和合议庭运行机制的融合型驱动

2016-06-01谢长江

谢长江

员额制背景下审委会和合议庭运行机制的融合型驱动

谢长江*

在法官员额压力传导下,审委会改革与合议庭改革面临旧有矛盾进一步加深的窘境:审委会委员可能被挤出法官员额,合议庭更加难于组建大合议庭审理重大疑难案件。员额制背景下应厘清审委会三大职能,构建审委会委员平等参与合议庭审理案件的新机制,消除审委会原有运行机制关于非亲历性、信息衰减性和隐名审判等缺陷,发挥合议庭成员智力互补和监督制衡优势,实现审委会和合议庭的功能互补。

司法改革;运行机制;员额制;审委会;合议庭

引 言

关于司法改革,一切刚刚开始。最尖锐的批评来自中国社科院:“2014年,司法改革方案这一关系重大的文件从起草,到论证,甚至到出台,都处于秘而不宣的状态……这种神神秘秘、闭门造车的改革方法应当摒弃,因为其直接关系到相关改革能否最终落地,而这都有待在2015年加以逐步验证。”①《2015年法治蓝皮书<中国法治发展报告>发布》,http://www.cssn.cn/,下载日期: 2015年6月25日。在两年的验证中,我们看到顶层设计和改革试点紧锣密鼓,推行法官员额制、审委会改革、合议庭改革等工作,在既定框架内逐次展开,如“初出之苗,不见其增,日有所长”。随着改革试点法院鸿爪雪泥般的信息披露②《海南省法官选任考试开考》,载《人民法院报》2015年1月18日第1版;《湖北举行首批法官入额考》,http://www.chinacourt.org/,下载日期:2015年6月25日;《以坚韧不拔的勇气坚定不移推进司法体制改革》,中央政法委书记孟建柱要求领导干部应当有不与一线法官检察官争员额的觉悟境界,http://legal.people.com.cn,下载日期:2015年6月24日。,如重磅炸弹激起轩然大波,法官陷入或希冀或观望或迷茫状态,评论文章鹊起,“不少年轻法官感觉未来黯淡,已出现法官辞职等舆论氛围”①薛红喜、肖新征:《合议庭改革对非正式制度依赖与路径选择》,载贺荣主编:《司法体制改革与民商事法律适用问题研究(上)》,人民法院出版社2015年版。。以问题为导向的法院改革才是真正的司法改革。作为“春江水暖鸭先知”的法官们,应当以开放包容和积极进取姿态,投身改革,验校成效,品评得失,推陈出新,是为法官的职责和担当。

一、改革背景下法官员额制的压力传导

(一)推行员额制是实现法官优选的必然路径

员额法官概念是与既有法官概念的深度切割,其实质是要在现有法官中遴选出“更像法官的法官”,即法官的专业化和精英化。针对以往将法官作为一种职称待遇普惠于人的做法,员额制无疑切中肯綮。“中国目前的司法在我看来是专业化程度不够,而不是过度。”②苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。有法官早在2003年就直陈:“建立法官员额制度的目的是减少法官人数,使少数精英化的法官从繁杂的审判辅助工作中解脱出来,专司庭审和裁判。”③郑永昶:《建立法官员额制度之构想》,载《人民司法》2003年第7期。员额制改革得到了中央力挺:“严格控制员额比例不动摇。中央确定的员额比例社会各界比较认可,是各地执行的最高限,而不是入门线。对此,一定要咬住不放,不仅不能突破,还要留有余地。”④《孟建柱:以坚韧不拔的勇气坚定不移推进司法体制改革》,http://legal.people. com.cn/,下载日期:2015年6月24日。部分试点法院如上海法院规定员额占比33%(后修改为39%)、吉林为34%、重庆为39%,减去作为储备的3%~5%,实际法官员额数为30%~36%。压力就此产生,并迅速向审委会、合议庭、一线办案人员、司法行政辅助人员传导。

(二)审委会委员的入额之忧

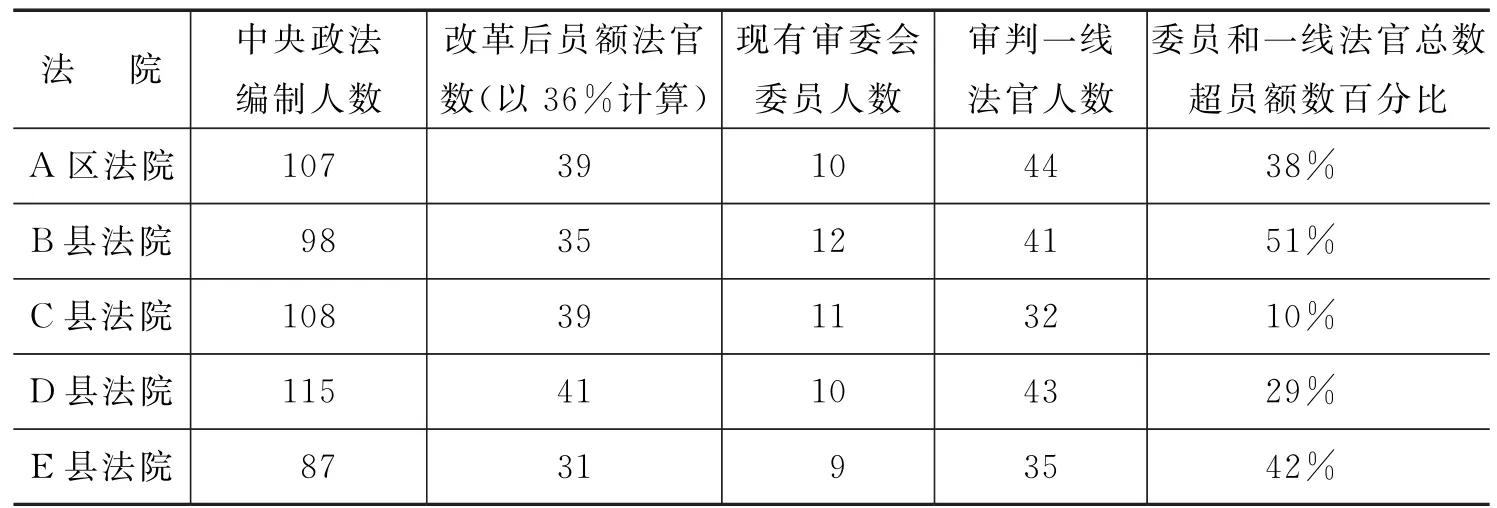

首先我们来看审委会受到了什么样的压力(见表1和表2)。

表1 某地基层法院员额、审委会委员、一线法官统计表

从表1和表2我们可以看出,在员额改革后法官和审委会委员面临严峻形势,要么是现有一线办案法官退出法官员额,要么是审委会委员退出法官员额。

审委会委员多数是经过层层优选的结果,无论是审判经验、社会资历还是话语权,属于全面占优团队,让这部分精英层主动放弃员额,于法于理都不具说服力。如果让这些资深人员回归一线,一方面是审委会委员大多数是党组成员或分管法院工作的领导,现在还看不到司法行政工作简省的曙光,二则审委会委员由于多年不亲历一线审判,办案未必能迅速上手。

如果部分一线办案法官退出法官员额,将给案多人少的审判工作带来“雪崩式”灾难。审委会委员大多挂名办案,实际工作仍然主要落在一线人员身上。由此可以遥望到一个奇观:真正办案的人员不是员额法官,没有办案的领导反而是员额法官。基于这种遥望的担忧,全国各地出现法官离职潮,尤以推行员额制劲猛的上海法院为最,如2014—2015年一季度,上海法院系统共有104名法官离职,同比跳升90%以上,普遍是拥有高学历的审判一线中青年法官。①《上海司改为留住青年法官开出“药方”》,载《南方都市报》2015年3月18日。

审委会委员赴考的壮举,即便是出于改革优选之必须,但是“密室设计”负面效应显而易见,改革红利“喇叭状”收窄渐成事实。正如一些法官的担忧:“改革还要考虑既得利益者的安排,实际上也无法想象院长、政治处主任去给一线法官当助理的情形,因此改革必然会出现一些故意为之的逆向选择。”②朱樂昊:《利益牵涉下的“逆向选择”》,载贺荣主编:《司法体制改革与民商事法律适用问题研究(上)》,人民法院出版社2015年版。

(三)合议庭功能发挥后继乏力

合议庭是人民法院的基本审判组织,合议制是人民法院的基本审判方式,但是合议制度存在的“形合实独、审判分离、合而不议、议而不决、貌合神离”等历史欠账,在员额制改革后,因实际承办法官数量的减少,可能出现合议庭人力资源更加紧张。社会心理学家戴维·迈尔斯说过:“群体比个体成员能更好地回忆审讯中的信息。有时群体商议不仅能去除一些偏见,而且也把陪审员的注意力从他们自己的预先判断吸引到事实证据上来。”①[美]戴维·迈尔斯:《社会心理学》,侯玉波等译,人民邮电出版社2006年版,第464页。合议庭人力资源紧张即意味着合议庭组建缺员问题,将导致无法实现合议庭发挥智力互补、权力制衡的功能和价值(见表3和表4)。

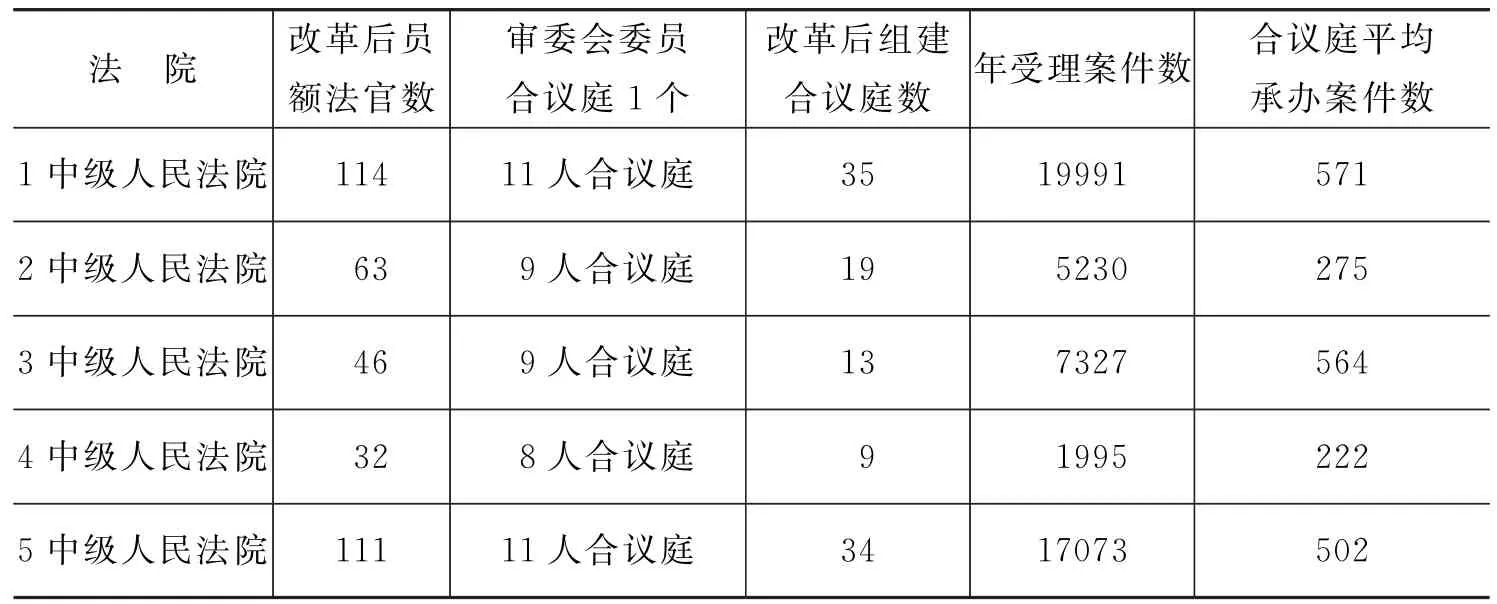

表3 某地基层法院改革后合议庭数量和承办案件测算表

表4 某省各中级人民法院改革后合议庭数量和承办案件测算表

以民事审判为例,经问卷调查统计,具体分析员额制推行后的合议庭办案时间(见表5)。

表5 合议庭平均办案时间测算表(以民事案件为例)

以上统计显示,在审委会委员计入法官员额并办案,且审判辅助事务全部由助理人员办理的情况下,中级人民法院和基层法院合议庭法官负载均已超额一倍,在时间严重不足的情况下,合议庭成员势必进一步压缩个案办理时间,合议制度设计的权力制衡、智力互补等功能很难得到保证,将迫使基层法院只能将约3/4的案件独任审判才能勉强把案件办出去;中级人民法院一审民事案件,大多数必须通过独任审判,且不敢保证能够完成审判任务。“在独任制之下,如果这名法官不能正确行使权力,则会造成全盘崩溃。”①蒋惠岭:《合议制改革若干焦点问题》,载《人民司法》2008年第21期。员额制下组建江必新意向中的“由五至七名法官组成的大合议庭承担重大疑难复杂案件的审理”②江必新:《论合议庭职能的强化》,载《法律适用》2000年第1期。的智力互补和权力制衡机制,明显后继乏力。

二、审委会与合议庭改革的融合推进

梳理以上问题可以发现,员额制在其中起了牵一发而动全身的作用。如何将员额制推行的压力,转变为对审委会和合议庭改革的动力,是本文将探讨解决的目标。

(一)员额制下审委会改革功效有限

实现法官员额制,必须深化审委会改革。“法官的纯粹性还涉及法官的权利与责任,如果实行法官员额制之后仍然是‘审者不判、判者不审’状态,法官员额制也没有实际意义。”①范明志:《法官员额制的核心价值》,载《人民法院报》2014年11月10日第2版。在审委会的存废之争中,苏力和贺卫方无疑代表着对立的两造阵容。苏力认为审委会具有替办案法官分担风险、抵御人情、制衡法官滥权、统一地区司法等积极作用②苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。,贺卫方认为司法的非亲历性、多人议决的无责性、汇报案件信息衰减性、判决的隐名性,是审委会无以回避的硬伤③贺卫方:《关于审判委员会的几点评论》,载《北大法律评论》1998年第2期。。

审委会改革是大势所趋,正如苏力所言:“当前提条件发生变化,例如,法官的文化和专业素质均有很大提高,随着市场经济发展,熟人社会逐渐陌生化,以及法院的功能发生转化等,审判委员会也许就可以废除;或者,即使不废除,其实际功能也会逐渐发生转化。”④苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。在员额制改革的背景下,审委会的功能必然受到一定的抑制,但这种功能限制实际上只是改革背景下隐藏权力或减少定案数量的过渡策略而已,没能根本改变审委会的定案权力。如试点法院试图将审委会改造成智力支持团队(审委会只认定法律适用并只作为合议庭参考意见)。根据行为经济学原理,合议庭不会甘冒风险而毫无收益,必然形成审委会的参考性意见100%接受的老路。“法官出于自身的利益考虑,对于领导的所谓‘指导性’意见,只能在合议庭消化成合议庭成员的意见……司法的技术理性被行政的政治理性取代。”⑤余孝安:《被异化的审判权与归正路径探析:基于合议庭与审委会实然运行状态的考察》,载《澳门法学》2014年第11期。即使被公认“中国未来法院的样本”的横琴法院,也只是将审委会委员作为更权威的法官进行改造,对审委会研究案件设立了过滤机制,而不是平等地行使审判权。⑥张春波、谭炜杰:《新型法院样本:敢吃“螃蟹”的横琴法院》,载《中国审判》2015年第5期。正如学者所说:“一个制度一旦形成,自有其运行的路径,而且会深刻影响其后的路径选择,以后的制度供给都是在初始制度的框架内进行,一个制度变迁会显示出强烈的路径依赖特征。”⑦柯武刚:《制度经济学》,商务印书馆2000年版,第97页。

(二)审委会运行机制改革的路径选择

“法官员额制的核心价值就在于建立职业化的法官队伍,为实现司法公正提供人力资源方面的保证。”⑧范明志:《法官员额制的核心价值》,载《人民法院报》2014年11月10日第2版。在司法效率不高的情况下,对比法治发达国家,发现现在法院的问题在于法官包揽了太多的辅助事务,相当于“操手术刀的干了护士的活儿”,所以得出“法官要像法官”、实现精英化的结论。推行法官员额制,要么挤出一线法官(意味着限制合议庭功能),要么挤出领导层(意味着取消或限制审委会判断权)。这种挤压映照出合议庭制度与审委会制度在审判功能上的叠床架屋,以及人力资源节制状态下二者的部分不相容属性。改变这种部分不相容属性,并非只有如苏力或贺卫方的非此即彼的路径,如果将审委会委员和合议庭成员放在同一个审判台上,就会有“柳暗花明又一村”之感,即审委会与合议庭在时间和空间场域同一的情况下,这种审判功能上叠床架屋和人力资源上二者只居其一的部分不相容属性,立即了无影踪,二者可以实现功能上的高度互补。

(三)以合议庭吸纳审委会委员参与办案

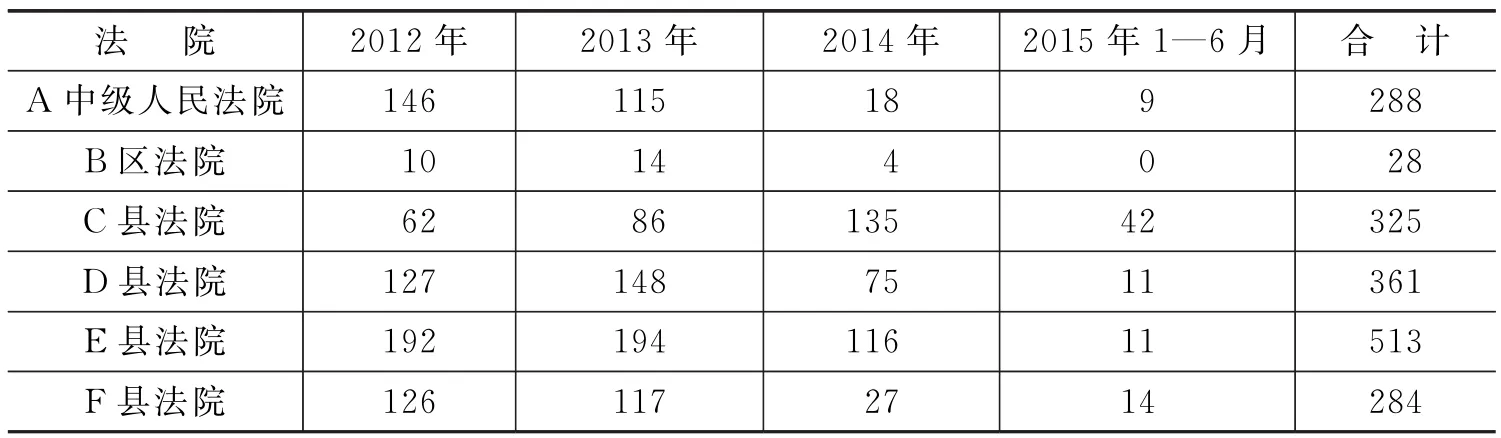

随着审委会委员是否入额等改革事项对审委会制度的影响,审委会委员如果不是法官,其讨论案件的合法性将受到空前强烈的质疑。为了适应改革的需要,审委会讨论案件呈逐年下降趋势,个别法院审委会已不再讨论案件(如表6)。在审委会退隐的背后,是审委会审判资源的浪费,以及审委会对审判活动智力支持和权力制衡的缺失。

表6 某中级人民法院及基层法院审委会讨论案件统计表(2012—2015年)

在运行机制改造上,一方面应当让审委会委员自然入额,且不应占用39%的一线审判人员的名额,让一线法官安心办案,且不致浪费审委会这一宝贵“资源库”,这是“两害相争取其轻”的权宜之计。随着我国经济社会融入国际大舞台的程度不断加深,法治社会的不断完善,审委会制度彻底退出也必然指日可待,彼时审委会的员额问题自然不再是问题。

另一方面,审委会要将审判职能融入合议庭。审委会委员同合议庭成员在案件审判中,应当由台后转到审判台,由“密室定案”转移到合议庭办案,亲力亲为平等参与重大疑难案件的审判,实现苏力所说的“功能转化”,这也正是贺卫方所说“除非在遇到疑难案件时让审委会全体成员都上庭成为主审法官,每个人都听取案件审理的全过程”①贺卫方:《关于审判委员会的几点评论》,载《北大法律评论》1998年第2期。,抽取其中的部分审委会委员参与合议庭审理,关于审委会存废之争的对立两造,可以实现殊途同归。

合议庭的审判模式,才是审委会讨论案件应当采取的正常模式。合议庭在改造中自然承托了审委会的职能,而且由于其必须适法的特点,对审委会的既有定案模式起到了强力的同化作用,这是我们对审委会与合议庭融合运行的结果。

三、审委会与合议庭融合机制证成

如前所述,在法律框架下对审委会运行机制进行改造,让审委会委员平等参与合议庭审判,并在判决书上显名,将威权型组织改造成平权型、亲历型、即时型、对话型、显名型的合议庭成员,关于审委会旧有致命缺陷和大合议庭因人力资源有限无法组建的问题,都可以迎刃而解。

(一)厘清审委会职能层级的图式表达

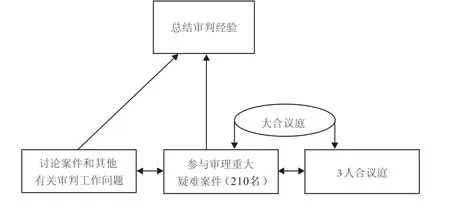

按照人民法院组织法的规定,审委会的第一任务是“总结审判经验”。此首要任务在最高人民法院和各高级人民法院做得较多,比如最高人民法院的司法解释和案例指导等,是对审判经验的总结。中、基层法院审委会的大部分工作是讨论案件,将本应由审级监督的职责尽数收入。“而且如同一些法官所指出的,审判委员会势必无法集中精力研究决定那些真正具有普遍意义和指导意义的案件,不利于审委会作为一个专业机构的发展。”①苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。我们对审委会的职能予以厘清,发现其完全可以在现有法律框架内,将审委会的职能合理梳理为三个层级(如图1)。

图1 审委会职能层级图式

由图1可以看出,改造后的审委会,总结审判经验成为上层职能,审委会委员讨论案件成为下层职能,下层职能是为上层职能提供案件素材,下层职能讨论案件的目的不是决定案件,而是将讨论形成的多数决意见总结成审判经验,普遍适用于法院审判工作。“因为合议庭追求的是按照法律职业的特点对法律问题的认识……必须亲力亲为,即使未必与当事人见面,也必须亲自审理案件,方能得出具有说服力的结论。”①蒋惠岭:《合议制改革若干焦点问题》,载《人民司法》2008年第21期。

审委会委员参与到重大疑难案件审理的每一个环节,做到与案件百分之百的贴合,审委会总结审判经验职能上浮,是遵循经验总结高于个案审判的司法规律。审委会委员参与审理的所有案件,都是审委会的宝贵素材,经过集体智慧的总结,必然能够获得普遍适用的审判经验,从而促进审判事业的发展和法治建设的进步。

(二)构架审委会权力运行模式的图式表达

将审委会委员融入大合议庭参与审判的改造(或者也可以说合议庭组织并入审委会一部之中),能实现公正审判的机理,在于它将审委会与合议庭的上下层级关系,改造成平行对话方式,彻底改变了审委会对合议庭的威权压迫态势,让审委会委员平等地参与到庭审中来,通过平等评议和论辩达成合议共识。德国学者哈贝马斯认为:“通过论证而有效建立起来的共识是理论性和实践性言辞之可接受的最终标准,而这样的共识只有在理想言谈情境下才能获得。”②[荷]伊芙琳·T.菲特丽丝:《法律论证原理》,张其山等译,商务印书馆2005年版,第61页。

这样的合议庭模型,也正是江必新所提倡审理重大疑难案件的大合议庭,通过对审委会的一体改造而得以施行,发挥出集体智慧和权力制衡的光芒。“审委会作为一群经验丰富的人的集合,无疑更能了解群众的看法与观点,审委会作为法院的最高审判机构,无疑更有法律适用的权威。对案件法律后果的推测和判断,审委会的多数权威优于少数法官的独断。”③范涛:《从法律论证到国家治理:审判委员会制度再审视》,载贺荣主编:《司法体制改革与民商事法律适用问题研究(上)》,人民法院出版社2015年版。审委会可以按照案件的不同特点,委派2~10名有不同专长的审委会委员加入合议庭。即使案件需要协调法院以外的因素,审委会委员也具有资源和力量的天然优势。如陈光中所说:“理想状态当然干预越少越好,但依照具体国情,一些特别重大案件,涉及面非常多,还是需要有部门或机构出来协调,重点是保证这种协调要在法律框架内。”④《法学专家:司法改革方向有了但路要一步步走》,载《新京报》2014年11月13日。

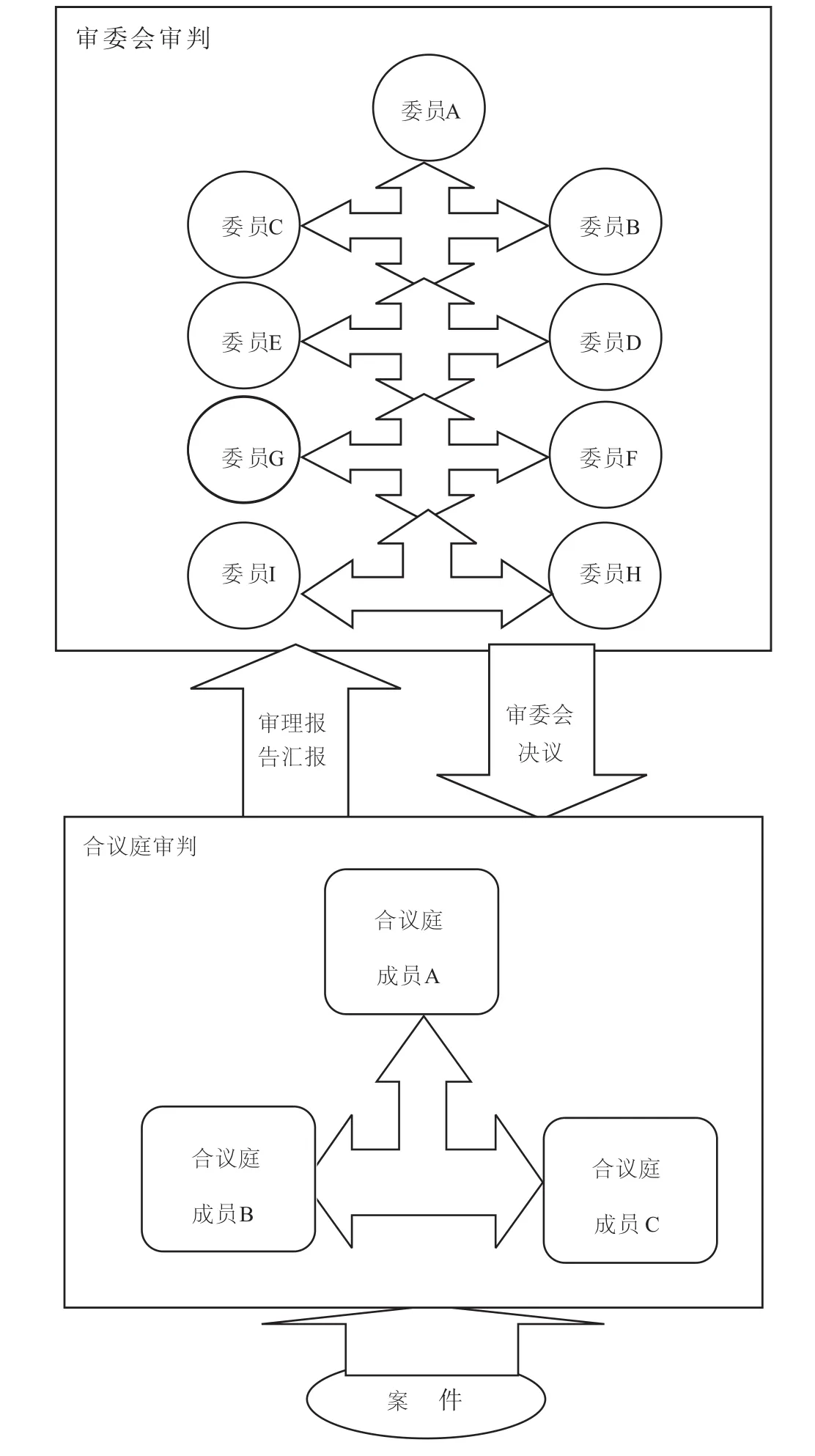

这种议决事项的扁平化结构,减少了请示汇报环节,节约了审判时间,避免了汇报方式的信号传递的衰减,案件信息将更加真实和准确,更符合审判的言词性、亲历性和即时性等特点(图2和图3是审委会和合议庭改造前后的审委会和合议庭权力运行模式对比图)。

图2 改造前的审委会和合议庭权力运行模式图

图3 改造后的审委会和合议庭权力运行模式图

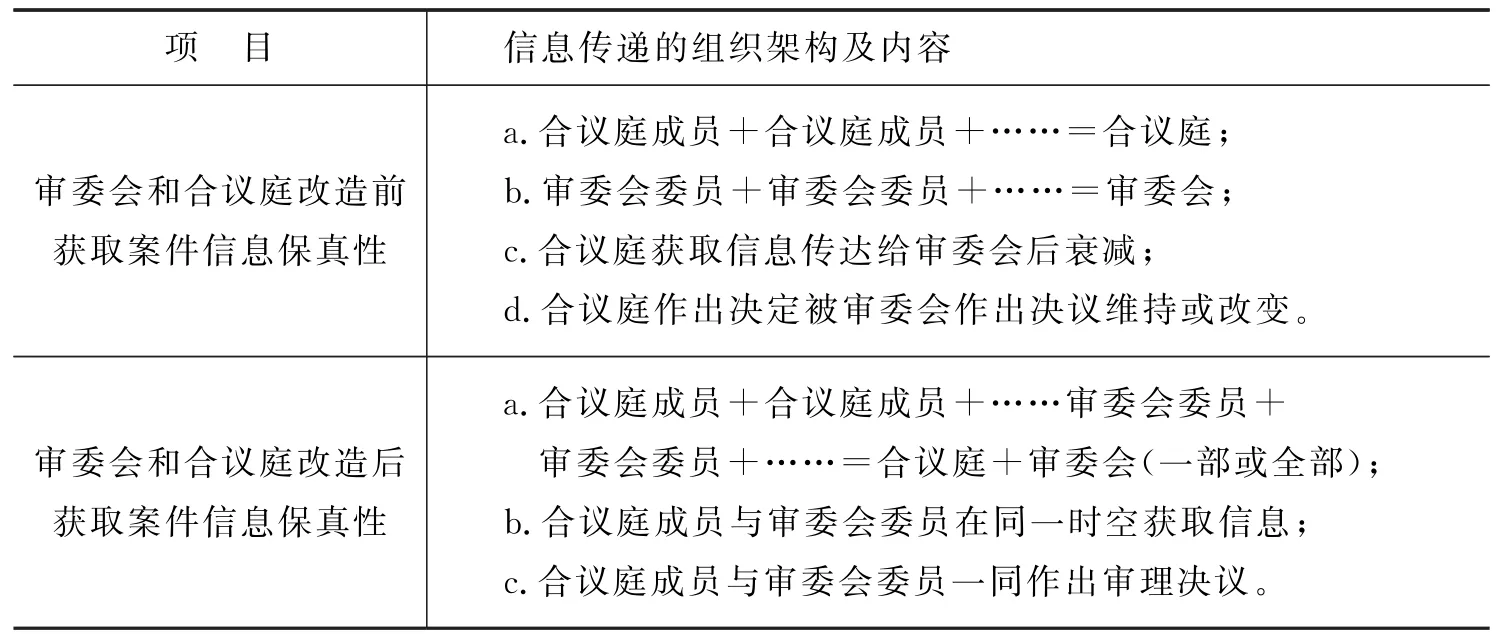

(三)融合型大合议庭审判信息保真的图式表达

“审判权行使的中心人物不是院长,而是合议庭(或独任法官、审判委员会)。”①蒋惠岭:《合议制改革若干焦点问题》,载《人民司法》2008年第21期。我们可以对审委会和合议庭审判案件的融合型改造,建立对比表,考察其对审判中获取信息的保真度(如表7所示)。

表7 审委会和合议庭改造前后获取案件信息的保真对比表

从上表可以看出,改造前两个层级事实上形成了不彻底的法律审和不彻底的事实审,两个不彻底审理的层级项量叠加,就可能让案件信息的偏离值被放大。“科层制的组织架构因为冗长的信息链和命令链导致更多的容许单项沟通,不仅多向的网络式沟通不可能,甚至双向沟通都要受到制度的排斥。”①姜丽丽:《论合议庭成员“依次签署裁判文书”之规则设计》,载贺荣主编:《司法体制改革与民商事法律适用问题研究(上)》,人民法院出版社2015年版。这也是改造前审委会审判模式的亲历性欠缺导致信息衰减的原因。

从改造后的图表中可以看出,将审委会的民主集中制同合议庭的多数议决制项量叠加,审委会委员参加案件审理的时间与空间同合议庭成员保持相同,其亲历性和显名性都与合议庭其他成员一致,信息的衰减性缺点得到彻底弥补,能最大限度地保障审委会委员定案的准确性。一个法院如果审委会成员为9人,审理重大疑难复杂案件,理论上可以同时审理2~4件重大疑难案件,审判效率也得以提高。

(四)审委会委员参加合议庭审理的显名图式

马克思·韦伯认为:“处于科层制中被格式化的成员个体往往简单接受、服从较高级别成员的意见,哪怕并不总是正确的意见。”②[美]彼得·布劳、马歇尔·梅耶:《现代社会中的科层制》,马戎、时宪明、邱泽奇译,学林出版社2001年版,第134页。基于对干扰审判的各种非法治因素仍然无法完全根绝的现实考虑,审委会委员参与合议庭审理案件,应当且只得应合议庭之请求,方得由审委会根据具体情况委派2~10名委员参加。

审判长作为审判程序的指挥者,一般不宜由审委会委员担任,理由在于:一则合议庭组建之初已经确定了审判长,再行改由审委会委员任审判长,审判程序进行不一定连贯;二则审委会委员对审判程序的熟悉程度一般不及一线法官;三则审委会委员因行政事务牵制很难有精力组织审判程序;四则应尽力避免“(审委会)完全可以成为外部压力进入法院的最便利的入境通道”③贺卫方:《关于审判委员会的几点评论》,载《北大法律评论》1998年第2期。而做制度性隔离;五则为避免“构成一种上级来检查工作式的威胁”④苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。。

改造后的合议庭,审委会委员显名时应在其他合议庭成员之后署名,且位于审判员下空一行(如表8)。这种不同于横琴法院“审委会委员担任审判长”的新型模式,能最大限度保障不会回到审委会直接决定案件的老路上去。当然这也是值得商榷的。

表8 审委会委员参加合议庭审判的署名样式

这样的制度设计,是由审委会发挥智力补益和权力制衡的功能所决定的,如果审委会由“施者”成为“受者”,难免有越俎代庖之嫌。审委会委员要说服其他合议庭成员,应当且只能通过评议时的平等陈诉和辩论,将自己的思考和权衡和盘托出,努力说服其他合议庭成员而争取到多数决,而这些活动是在法律的规制之中进行的,能够保障审判案件实现最大程度的公正。这样的改造,能够实现贺卫方所说的:“让院长们无奈地对试图干预他们的人说‘我实在是心有余而力不足,具体案件如何处理我做不了主,我没有权力干涉法官办案’。”①贺卫方:《关于审判委员会的几点评论》,载《北大法律评论》1998年第2期。

结 语

在目前的经济社会发展情况下,审委会仍有保留的必要,其必当退出历史舞台的,是其迫压于合议庭之上的“密室审判”方式。随着审委会融合型改造,改革必定会得到苏力所断言的:“如果目前的社会经济发展态势以及法学教育培训持续下去,即使不正式废除审判委员会,我的一个大胆的甚或是一厢情愿的判断是,审判委员会最终决定案件的功能将进一步弱化,其功能有可能发生重要的转化。”②苏力:《基层法院审判委员会制度的考察及思考》,载《北大法律评论》1998年第2期。

最后,笔者强调本文要表达的核心观点:根据事物之间普遍联系与发展的基本原理,在司法改革中,要尽量避免单兵突进式思维,应尽量采用综合思维和整体思维方法,求取改革各单元的最大公约数,只有这样,才能为司法事业带来普遍的改革红利。

*作者系重庆市第四中级人民法院助理审判员。