跨越“诉辩交易”:刑事诉讼认罪认罚从宽制度的完善与思考

2016-06-01谢作幸陈善超郑永建

谢作幸陈善超郑永建

跨越“诉辩交易”:刑事诉讼认罪认罚从宽制度的完善与思考

谢作幸*陈善超**郑永建***

当前我国处于社会经济的转型时期,刑事案件的数量持续增加,使得司法机关面临着巨大的办案压力。加快办案速度、节约司法资源及维护社会稳定与和谐,完善刑事诉讼中认罪认罚从宽机制从而对一些轻微刑事案件作分流处理已势在必行。①孟建柱:《完善司法管理体制和司法权力运行体制》,载《人民法院报》2014年11月8日第1版。认罪认罚从宽制度是一项以保障被告人人权为具体目标的司法改革大举措,其在当前司法改革大背景下具有重要的司法价值与社会作用。2016年,最高院、最高检报告中均提出要进一步探索完善该制度,司法实践中的诸多难题仍需多角度、深层次讨论加以解决。

认罪认罚;从宽制度;诉辩交易;司法规律;完善思考

一、认罪认罚从宽制度审视:坦白从宽从政策到制度的法定化

认罪认罚制度是新时期坦白从宽政策的新发展,从广义上讲,坦白不仅包括如实供述所犯罪行还包含自首。根据现存史料考察,有关自首的规定首见于《尚书·康诰》,到秦代被称为“自出”开始作为一种正式的刑罚制度而存在,之后历代相沿至今。事实证明,我国坦白从宽政策在加快破案和提高刑事诉讼效率发挥了重要作用。因此,在坦白从宽政策基础上发展认罪认罚从宽制度是新时期刑事诉讼的迫切需要。

(一)法的价值角度:认罪认罚从宽制度是正义的体现

法的基本价值包括自由、秩序、正义等①沈宗灵:《法理学》,高等教育出版社1994年版,第46页。,在刑事诉讼中,公诉一方捍卫的正义是国家法律与秩序必须得以遵循,辩护一方维护的正义则是被告人人权及合法权益得以实现最大化。而刑事法治的核心要义则是如何保障被告人人权,所以人权是当代正义的应有内涵。同时,认罪认罚从宽机制也体现了我国报复性司法向恢复性司法的转变,一定程度上给予被告人自行决定处置自己实体利益和诉讼权利的自由。②陈瑞华:《刑事审判原理论》,北京大学出版社2003年版,第336页。司法实践中由于司法资源有限性、人的认知能力局限性等造成并非任何犯罪都会被及时追究,因此,认罪认罚从宽制度有助于尽快恢复因犯罪被破坏的社会秩序,恢复和增强社会公众安全感,及时化解社会矛盾,彰显法律正义。

(二)工作机制角度:认罪认罚从宽制度是效率的融合

现代诉讼都把效率视为诉讼中的基本理念和价值要求,诉讼效率则指在审判过程中审判机关所投入的司法资源与所取得成果之间的比例。③陈光中:《诉讼法论丛》(第2卷),法律出版社1998年版,第72页。在诉讼效率理念下,许多国家和地区对被告人认罪情况进行了诸多改革,包括美国诉辩交易制度,法国庭前认罪答辩程序,我国香港特区污点证人制度和台湾地区认罪协商制度等。在我国实现诉讼效率则需更新诉讼观念,提高司法人员专业化和职业化水平,改善司法管理制度和健全诉讼期限制度等。长期以来,我国刑事司法坚持“公正优先、兼顾效率”的诉讼理念,但在一定程度上的正义却以牺牲极大的司法资源为代价,增加诉讼成本,严重影响诉讼效率。认罪认罚从宽制度能实现案件繁简分流,优化司法资源,显著提高诉讼效率。

(三)政策实施角度:认罪认罚从宽制度是坦白的固化

新中国成立以来,我国一直倡导严惩和宽大处理相结合的刑事政策,主要体现于“八字方针”:坦白从宽、抗拒从严。坦白从宽是指在整个刑事诉讼过程中,犯罪嫌疑人、被告人能如实坦白自己所犯罪行,在量刑上予以从轻、减轻或者免除处罚等从宽处理。但由于刑讯逼供常有发生导致该政策长期落实不到位,退一步讲,即使犯罪嫌疑人、被告人坦白,何以保证得到从宽处理。④竺效、蒋奋:《诉辩交易的国际立法现状与我国刑诉程序中相关制度的完善》,载《河北法学》2003年第1期。因此,完善认罪认罚从宽制度对于坦白从宽政策在刑事司法中得以全面贯彻落实显得十分有必要。同时,认罪认罚从宽制度不仅有利于增强被告人内心确认,也一定程度上减少刑讯逼供的发生,促进刑事司法的公开与公正。

(四)国家战略角度:认罪认罚从宽制度是人权的保障

认罪认罚从宽制度最直观的体现就是促使犯罪嫌疑人、被告人从被迫认罪到积极主动认罪,毫无疑问体现了司法民主性。切实保障被告人人权是当代刑事诉讼发展的大趋势,也是发扬诉讼民主和健全法制的要求。①夏勇:《走向权力的时代——中国公民权利发展研究》,中国政法大学出版社2000年版,第1页。认罪认罚从宽制度的实施能够有效缩短审理期限,提高办案效率,减少犯罪嫌疑人看守羁押时间,有效保障犯罪嫌疑人、被告人的自由和权利。同时,严格落实证人出庭制度和实行非法证据排除规则,切实防止冤假错案,保障犯罪嫌疑人、被告人人权,尊重和保障人权是国家义务也是法治的显著标志。②王启福:《人权问题的法理学研究》,中国政法大学出版社2003年版,第276页。

二、认罪认罚从宽制度跨越:诉辩交易制度理念的法律本土化

美国诉辩交易制度追溯至新中国成立之初并于20世纪30年代开始践行,主要指检察官以作出较轻指控并承诺向法官请求为代价,换取被告人有罪供述的一种协商制度,该制度在美国本土的盛行以及实行效果的好评后逐渐被意、德等大陆法系国家刑事诉讼法吸收和借鉴。③张顺强:《构建我国诉辩交易制度的设想》,载《四川审判》2002年第6期。我国认罪认罚从宽制度在理念上与诉辩交易有相似之处,但由于我国特色国情从而结合司法实践注入了中国特色,对于诉辩交易制度从根本上是一种制度理念的跨越与本土化。

(一)相似:与美国诉辩交易制度有共同价值取向

1.参与主体多元。美国诉辩交易协商主体是检察官、被告人及辩护律师、法官,虽然美国联邦刑事诉讼规则不允许法官参与协商,但也有例外。而我国刑事认罪认罚从宽机制则涉及公安局、检察院、法院、司法局之间的配合。

2.目的高效明确。惩罚犯罪越是迅速和及时,就越是公正和有益。④[德]切萨雷·贝卡利亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国法制出版社2005年版,第2页。刑事诉讼公平正义的实现需要法律程序的保障,而完善法律程序往往需要消耗大量的司法资源,司法成本对于整个社会来说是难以承受,这就需反思司法效率的问题。美国诉辩交易主要基于诉讼经济成本考量,以达到快速清理积案的目的。据统计,美国大约90%的刑事案件会选择以诉辩交易的方式结案,而非以耗时耗物耗力的陪审团方式。因此,诉辩交易在美国的刑事司法程序中占据了非常重要的地位。①李良富:《诉辩交易的理性透视》,载《当代法学》2002年第4期。我国刑事认罪认罚从宽机制则为疏减案源,实现案件繁简分流,保障被告人权益,优化司法资源,为恢复性司法提供运作空间。

3.追求相对正义。现代刑事司法包含多重价值,但如何平衡多重价值也十分困难,在一定条件下,不同价值要素均能得到体现,价值主体的需要均能得到最大程度的满足。②陈建军:《刑事诉讼价值论》,中南大学出版社2006年版,第197页。美国诉辩交易和我国刑事诉讼认罪认罚从宽机制理论上具有效率让位于正义的性质,但在一定程度上,正义永远是一个相对而非绝对的概念。③李学军:《美国刑事诉讼规则》,中国检察出版社2003年版,第388页。我国认罪认罚从宽制度仅适用于犯罪嫌疑人、被告人如实供述犯罪事实或自愿认罪并愿意接受刑事处罚的案件,法院可以根据公安局、检察院对认罪认罚情况的评估和量刑建议书中关于认罪认罚的具体建议,并结合被告人在审判阶段的认罪认罚表现,给予被告人相应量刑考评。如此一来,既能避免从宽减刑对于法的安定性及实体正义造成偏颇,以此降低所谓“出卖”正义带来的法律风险,又能对认罪被告予以较轻量刑实现程序上的正义。④陈云财:《认罪协商的光与影》,载《月旦法学杂志》2004年第7期。

(二)不同:从诉辩交易协商到中国特色从宽

1.制度前提不同。美国诉辩交易不是一个独立的制度设计,其运行和发挥需要相关制度共同运作,如完善的律师辩护制度和证据制度以及著名的“米兰达规则”,赋予犯罪嫌疑人沉默权。而我国刑事诉讼认罪认罚从宽制度则是以被告人主动如实供述罪行或并自愿接受刑事处罚为前提,同时,我国刑事诉讼程序谨慎保留了传统的案件庭审模式,体现了我国在效率和正义之间的谨慎取舍。

2.适用范围不同。美国诉辩交易制度包括控诉协商、罪状协商、量刑协商的认罪协商制度,而我国认罪认罚从宽制度仅允许在量刑协商方面加以考量。这既突出了我国刑事审判的权威与严肃,也体现了当前我国打击刑事犯罪还不具备更多自由裁量的操作空间。

3.处罚依据不同。美国诉辩交易可以仅凭被告人的认罪答辩来定案,被告人有罪陈述占主导,因为诉辩交易中检察官往往没有掌握到被告人充足的犯罪证据。而我国《刑法》第46条规定:只有被告人陈述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚,主要在于我国刑事司法尚未赋予被告人以沉默权,其有罪供述的自愿性没有保障。因此,在我国刑事认罪认罚从宽制度实施中,法院应结合相关证据对被告人认罪认罚加以印证后作出最终处罚判决。

4.法院地位不同。美国诉辩交易中主要是检察官与被告人及辩护律师达成妥协交易,法官在该制度比较消极被动,无法依据职权调取相关诉讼材料,只能根据当事人的供述和检察机关提供的诉讼材料来认定被告是否有罪,主要被检察机关牵导。而在我国刑事认罪认罚从宽制度中法院则起主导作用,法院会严格落实证人出庭制度和实行非法证据排除规则,被告人认罪认罚表现仅是从宽处罚的考评因素但不是决定性因素,这与诉辩交易是最根本的不同。

三、认罪认罚从宽制度藩篱:能动与谦抑双重分析

(一)能动:认罪认罚从宽制度对司法实践的改革成效

1.对于审判机关来讲,大大提高了审判活动的质量和效率。我国刑事诉讼程序尤为复杂冗长,法院在审判期间耗费大量的时间与精力,必然造成大量积案。而认罪认罚从宽制度实现案件繁简分流,对认罪认罚案件实现集中快速审理,大大提升诉讼活动的效率和质量,以达到最终优化司法资源的目的。以平阳法院为例,自2015年6月认罪认罚从宽机制实施以来,平阳法院审理的刑事案件中,认罪认罚被告人占全部案件被告人的比重约91.62%,同比增长5.75%;简易程序适用率80.04%,同比增长2.46%;上诉率7.07%,同比下降约1%;结案率97.32%,同比增长3.59%。

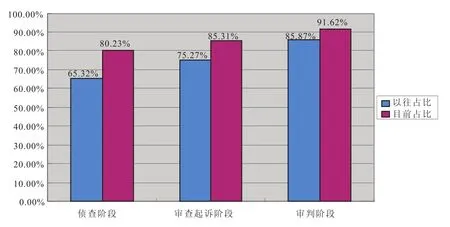

2.对于侦查、公诉机关来讲,办案时间得以缩短,特别是侦查活动中取证难、量大问题得以缓解,实现快速高效办案。目前,以平阳公安局为例,公安侦查阶段,认罪认罚的案件数(危险驾驶犯罪案件除外)约占全部案件数的65.32%,平均办案天数为60天,约比全部案件的平均办案天数少15天。以平阳检察院为例,审查起诉阶段,认罪认罚案件数约占全部案件数的75.27%,平均办案天数约22天,比全部案件的平均办案天数少20天。实施认罪认罚从宽制度后,侦查、公诉阶段认罪认罚案件已实现分别约占全部案件数的80.23%和85.31%,其中侦查阶段认罪认罚比重的增幅明显高于审查起诉及审判阶段。

3.对于被告人来讲,容易形成内心确认,获益直接体现于量刑上的从宽,其在心理上会对判决结果有合理预期,避免受不当量刑的刺激,快速高效的审判减少被告人经历漫长诉讼程序的煎熬。认罪认罚从宽机制也直接减少犯罪嫌疑人在看守所的看押时间,自该机制实施以来平均看押天数减少了4.6天,有效避免了犯罪嫌疑人之间交叉感染。此外,认罪认罚从宽制度有利于罪犯的认罪服法,改过自新,防止再犯罪的发生。以平阳法院为例,认罪认罚案件中被告人服判率高达98%以上,有效降低刑事上诉率的同时也为二审法院减轻审判压力。

(二)防范:认罪认罚从宽制度在司法实践中存在难题

1.认罪认罚从宽标准不明确

图1 三阶段认罪认罚案件数占全部案件数的比重变化

《人民法院第三个五年改革纲要(2009—2013)》明确提出要探索建立被告人附条件的认罪从轻处罚制度,《人民法院第四个五年改革纲要(2014—2018)》则提出完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度,但均未出台相应的认罪认罚从宽规定明确具体或统一的处罚标准,这给司法实践带来了难题。认罪认罚从宽幅度如何自由裁量最为合理是一个必须解决的问题,否则会导致同种情形但不同刑罚情况的发生,司法权威和公信力进而遭受质疑。因此,认罪认罚必须有一个客观的标准予以公示,侦查人员、公诉机关、办案法官可直接根据处罚标准进行建议与量刑。

2.被告人的内心确认难以保证

被告人是认罪认罚从宽制度的核心主体也是制度的直接获益者,但前提是被告人自愿承认公诉机关的控诉和服从审判机关的判处。但是被告人如何确信能得到从宽处理是一个难题,这直接影响被告人的认罪积极性和该制度的切实推进。传统的暴力审讯方式以及疲劳审判等新型不规范执法显然还不够增强被告人内心确认,这就需要相关配套制度的完善。只有确保被告人认罪的自愿性和明智性,才会有真实可信的认罪,认罪认罚从宽制度才能得以真正落实。

3.认罪认罚从宽实施中易被滥用

一方面,从被告人角度看,认罪认罚从宽制度实施效果直接体现于量刑上,所以被告人可能想方设法利用认罪认罚以达到逃避严厉处罚的目的,但可能会出现被告人无中生有、乱认罪情况的发生。如果该制度得不到规范使用,就会产生事倍功半的效果,甚至适得其反。另一方面,从司法机关角度看,由于我国的司法传统、刑事诉讼的背景和实际需要,职权主义因素仍占主导。①龙宗智:《刑事庭审制度研究》,中国政法大学出版社2001年版,第120页。而认罪认罚制度存有多种量刑档次,量刑幅度较大,可能会产生给予被告人畸轻、不足以惩罚被告人的刑罚的司法腐败。因此,公安检察机关如何把握量刑建议权以及法官如何自由裁量才能达到所谓的量刑平衡也不可忽视。

4.侦查机关对其可能过度依赖

侦查机关通过认罪认罚从宽制度解决了取证量大难度大的问题,即便在证据比较薄弱的情况下也能顺利移送起诉。但长此以往,办案人员的证据意识可能会有所松懈,直接导致取证积极性降低。同时,侦查机关过度依赖认罪认罚制度,过分追求犯罪嫌疑人、被告人的有罪供述可能导致冤假错案的发生。因此,该制度引起侦查机关的取证惰性等负面影响不容忽视。以事实为根据仍然是侦查人员的办案原则,认罪认罚从宽制度不能越俎代庖转成为侦查机关破案的一种手段。

四、认罪认罚从宽制度完善:细化与制约双重保障

(一)细化认罪认罚从宽处理标准

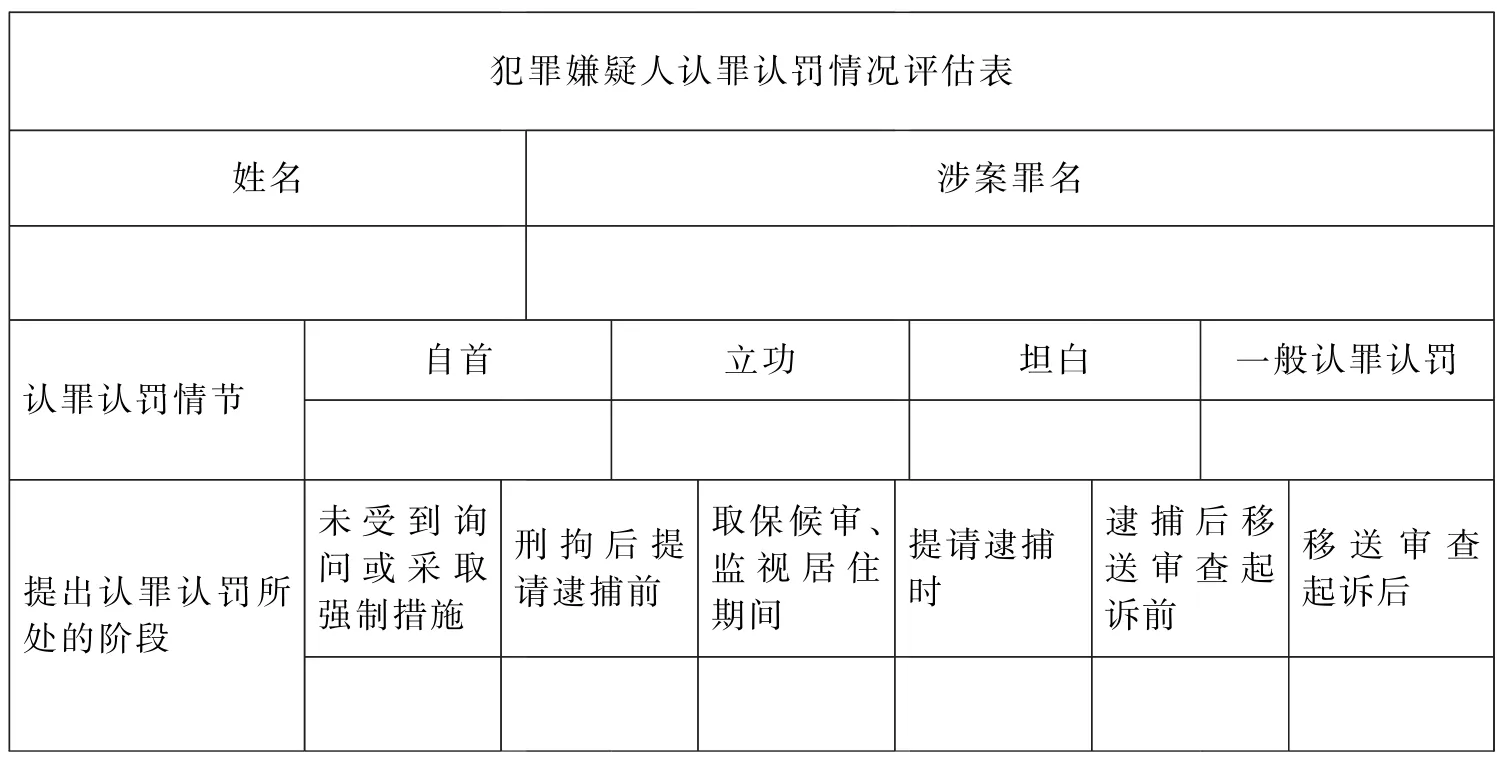

在完善认罪认罚从宽制度上当务之急是统一和明确认罪认罚从宽处理方式和标准。①2015年6月2日,平阳法院会同县公安局、检察院、司法局出台《关于完善认罪认罚从宽机制的会议纪要》,明确具体处理方式和标准以及评估方式和内容。法院应根据公安局、检察院的认罪认罚评估表(表1)和检察院量刑建议书中关于认罪认罚从宽的具体意见,并结合被告人在审判阶段的认罪认罚表现,给予被告人最终从宽量刑考评,并根据《最高院人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》及省高级人民法院《量刑指导意见实施细则》明确不同情形的坦白、自首、立功等情节的从宽幅度。

表1 犯罪嫌疑人认罪认罚情况评估表

续表

1.对于坦白情节,应综合考虑如实供述罪行的时间、程度、罪行轻重以及悔罪表现等情况,确定从宽的幅度。(1)如实供述自己罪行的,减少基准刑的20%以下;(2)如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的,减少基准刑的10%~30%;(3)因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,减少基准刑的30%~50%。

2.对于自首情节,应综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况,确定从宽的幅度,减少的刑期一般不应少于1个月。恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的除外。(1)犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,主动、直接投案的,减少基准刑的20%~40%;(2)犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉,但犯罪嫌疑人尚未受到调查谈话、讯问,或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时,主动、直接投案的,减少基准刑的10%~30%;(3)被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯,如实供述司法机关尚未掌握的罪行,与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的,减少基准刑的20%以下;(4)明知他人报案而在现场等待,抓捕时无拒捕行为,供认犯罪事实的,减少基准刑的20%以下;(5)并非出于犯罪嫌疑人主动,而是经亲友规劝、陪同投案,或者亲友送去投案等情形构成自首的,减少基准刑的30%以下;(6)罪行尚未被司法机关发觉,仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后,主动交代自己的罪行的,以及其他类型的自首,减少基准刑的20%以下;(7)犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供,但在一审判决前又能如实供述的,减少基准刑的10%以下; (8)有自首情节,且犯罪较轻的,减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚;(9)自首情节减轻比例根据基准刑折合的刑期,一般不应超过4年,但依法免除处罚的除外。

3.对于立功情节,应综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况,确定从宽的幅度。(1)一般立功的,减少基准刑的20%以下,但一般不应超过2年,一般也不少于1个月。(2)重大立功的,减少基准刑的20%~50%;犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。因检举揭发犯罪的立功情节而予以从轻、减轻的刑罚,不应高于或者等于被检举揭发的犯罪应当判处的刑罚。

(二)明确认罪认罚从宽制度的处理方式

县公检法三机关协调一致将被告人认罪认罚案件纳入刑事案件快速处理局域网,实现立案信息、承办人员、办案进度、电子卷宗等方面信息共享,并由公安局、检察院分别成立认罪认罚案件办案组,实行集中移送、集中起诉确保侦控审无缝衔接。平阳法院专门构建了被告人认罪案件和不认罪案件的分流机制,成立相对固定的合议庭对认罪认罚案件采取集中快速审理。同时,对不认罪认罚案件将认罪认罚从宽教育列入庭审必经程序,并严格落实证人出庭制度、严格实行非法证据排除规则、确保庭审在刑事诉讼中的决定性作用,切实防止冤假错案。但是如果在公检法三个阶段中的任一过程中,犯罪嫌疑人或被告人一旦反悔认罪,则处理程序应转为普通程序进行。

(三)加强认罪认罚从宽制度的宣传引导

传统的审讯方式存在的诟病以及沟通方式比较单一,手段不丰富,导致认罪认罚从宽制度对于犯罪嫌疑人、被告人的接受效果不是很明显,更不能强迫其自证其罪。因此可以从以下几方面增强其内心确认:第一,办案人员严格公正询问,杜绝刑讯逼供等违法现象发生,在侦查阶段即可释明认罪认罚从宽制度。第二,法院可制作认罪认罚机制宣传材料及介绍典型案例,向犯罪嫌疑人、被告人释明、分析认罪认罚不同情形对量刑的影响。第三,羁押场所亦可积极引导犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚,司法局加强对律师的履职管理和监督,引导律师参与杜绝个别律师通过不正当手段误导犯罪嫌疑人、被告人拒不认罪的发生。第四,对认罪认罚得到从宽处理的罪犯,特别是适用非监禁刑人员,要加强管理,做好社区矫正工作,并鼓励此类罪犯以现身说法等方式引导犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚,确保机制收到实效。

(四)规范认罪认罚从宽的启动与适用

探索建立被告人认罪认罚从宽制度应做到适当合理的限制,即严格规范认罪认罚从宽制度的启动条件和程序,公检法机关应根据犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、辩护人的申请经审查决定或自行决定适用认罪认罚从宽处理制度应予充分告知。同时,法院应严格审查认罪认罚动机,并以事实为基础坚持证据裁判规则,结合其他证据加以印证犯罪嫌疑人、被告人的认罪认罚,避免该制度被滥用的风险。另外,公检法启动认罪认罚从宽机制应在裁判文书中有所体现并适时向社会公开,主动接受外界监督。除非对于被告人认罪的取得和处理能给予透彻而公开的解释,否则总会让人怀疑其中的不公正性。①[美]伯恩敬:《“交易”还是“协议”——一个美国检察官眼中的诉辩交易》,载《法学》2008年第7期。

(五)强化办案人员的证据采集意识和时机

虽然认罪认罚从宽制度在一定程度上缓解了司法人员的办案压力,但主次不能颠倒,办案人员不能对该制度形成依赖,认罪认罚从宽制度只是辅助提高办案效率的一种司法手段。即使被告人认罪态度好,也应对相关证据加以搜集与保全,做到证据确实充分。否则,一旦被告人在庭审中突然翻供则让公诉机关措手不及,加上之前取证良机的错失导致案件事实难以认定。因此,证据采集的意识和时机也同样不能忽视。另外,强化司法人员证据意识也有助于树立司法权威和公信。

五、认罪认罚从宽制度思考:改革与原则之间的博弈

(一)被告人相应诉讼权利放弃问题

严格来讲,被告人认罪认罚从宽制度是以被告人的自愿认罪认罚从宽处理换取诉讼效率司法资源得以优化为目的。因此,相应的诉讼程序理应随之简化,被告人自然也会相应放弃部分诉讼权利,如接受法院按照普通程序审理的权利、与证人进行对质、质证的权利等,依照《刑事诉讼法》第192条、第193条的规定,被告人有申请证人出庭和对证据进行质证的权利,改革与原则之间如何权衡与把握值得思考。被告人在放弃部分诉讼权利前,法庭应明确告知被告人所有的诉讼权利并予以释明,充分保障被告人的知情权。

(二)适用从宽机制征得被害人同意问题

在以惩罚和威慑为核心的刑事司法模式中,尤其在对犯罪人追究严厉处罚伸张正义时被害人权利往往受到忽视。20世纪70年代,美国学者巴内塔在其撰写的《赔偿:刑事司法中的一种新范式》一文中首次定义了“恢复性司法”概念,用一种换位的辩证思维方式来处理犯罪的新型刑事司法模式。①徐桂芹:《恢复性司法:从惩罚走向和解——处理犯罪问题的新视角》,载《东岳论丛》2010年第1期。对于有被害人的刑事案件,因其犯罪行为给被害人造成人身伤害或财产损失。可见,对存在民事赔偿的人身侵害犯罪案件中,启动认罪认罚程序应征得被害人同意显得有必要。因此,如何规制哪些案件应征得被害人同意值得探讨。实践当中,在交通肇事案件的处理过程中,如果被告人与被害人之间就民事赔偿达成调解协议,积极真诚获得被害人谅解,一般情况下,法院会以法定理由宣告缓刑或从宽处理。但如果加害人没有赔偿能力也未获得被害人原谅时,仅因自愿认罪认罚就可获得从宽处理是否有失偏颇。认罪认罚从宽具体实施上应考虑被害人接受程度等因素,被告人认罪认罚从宽制度本身是保障人权追求和谐的体现,但如果不以充分维护被害人的合法权益为前提,该制度会显得有失公平。

(三)刑事裁判文书简化问题

认罪认罚从宽制度出发点就是为简化诉讼程序节省司法资源,在探索速裁审理程序的前提下,法官直接根据被告人认罪认罚的情况定刑量罪。②陈卫东:《被告人认罪案件简化审理程序》,中国检察出版社2004年版,第89页。那么能否借鉴民商事领域探索裁判文书的进一步简化,以便有效减轻办案法官撰写裁判文书负担。因为在侦查起诉阶段,公安、检察机关已对犯罪嫌疑人认罪认罚情况进行严格释明,并对犯罪嫌疑人认罪情况进行记录。如果被告人在庭审中认罪认罚可以探索更便捷有效的方式即刑事简式裁判文书,即设计填充式刑事裁判文书③2016年3月22日,浙江省乐清市法院制发首份表格式刑事裁判文书,包括被告人基本情况、公诉机关指控情况、被告人辩解、判决理由、法律依据和判决结构六部分。将侦查起诉阶段认罪的事实直接载明并在庭审中加以确认,实现当庭宣判当庭送达,促使刑事审判更为高效。④2014年12月3日,浙江省高级人民法院出台了《关于民商事案件简式裁判文书制作指引》,探索令状式、要素式等简式裁判文书,实现部分案件当庭宣判当庭送达。

(四)辩护律师指定问题

认罪认罚从宽制度实施过程中必须严格保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权,因为有可能犯罪嫌疑人、被告人因认罪认罚而损害其合法权益,也只有当辩护人根据案件事实和适用法律情况后作出合理判断才能最大程度上维护犯罪嫌疑人、被告人权益。但目前浙江法院对于罪行较重的可能判处三年以上有期徒刑的犯罪嫌疑人才会指定承担法律援助的律师。但很明显的是只有具备专业知识的辩护律师提供其必要的帮助,才能使认罪认罚从宽制度更好地体现刑事司法的公平正义。同时,在辩护阶段就为其指定辩护律师也是增强其内心确认的一种有效途径,接下来如何完善认罪认罚中律师制定辩护问题还有待进一步探讨。

稿件背景及研究方法:2014年最高人民法院出台《人民法院第四个五年改革纲要》明确提出要完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度,中央政法委书记孟建柱也提出完善刑事诉讼中认罪认罚从宽机制从而对一些轻微刑事案件作分流处理已势在必行。

首先,从立法审视角度分析刑事诉讼认罪认罚从宽制度的探索迫切性,多方面剖析该制度存在的理论实践意义和社会价值。其次,与美国诉辩交易制度加以横向比较,通过提炼相似和不同之处突出我国认罪认罚从宽制度的中国特色,我国刑事司法实践中仍保持审慎态度,兼顾公平与效率。再次,分析该制度在实施过程中可能引发的潜在问题并做到针对性解决,确保该制度的良好运行。最后,对该制度作一种反思,从制度起源出发做进一步探索,但改革与当前我国刑事诉讼一些基本原则之间有所冲突,通过对该制度的多方位把握,以期认罪认罚从宽制度能够在推进中得以更好完善。

*谢作幸系浙江省平阳县人民法院党组书记、院长。

**陈善超系浙江省平阳县人民法院党组成员、副院长。

***郑永建系浙江省平阳县人民法院研究室书记员。