湖北省承接产业转移中的生态环境逆效应

2016-06-01常静

常静

(湖北第二师范学院数学与经济学院,湖北武汉430205)

湖北省承接产业转移中的生态环境逆效应

常静

(湖北第二师范学院数学与经济学院,湖北武汉430205)

摘要:随着我国沿海地区的产业升级,中部地区承接产业转移的规模也逐渐扩大。湖北省主要承接的是第二产业的转入,在这一过程中难免产生能耗的增加、污染排放量增大等破坏生态环境的负效应。通过对湖北省承接产业转移的具体分析和环境代价测算可以发现,第三产业的外资使用效率更高,而且,对于由环境负效应造成的GDP折损,第三产业低于第二产业。因此,湖北省在承接产业转移过程中要注重转入产业的行业选择并设立相应的环境准入门槛。

关键词:产业转移;生态环境;国际直接投资

“新常态”后我国经济发生了深刻的变化,传统的发展方式面临着挑战,区域经济格局和模式将被重构。面对“新常态”下的全面深化改革和产业转型升级的新机遇,湖北省若要在新一轮的发展中夺得先机,就必须在“稳增长、调结构、促改革”中找到平衡、实现突破。湖北省地处我国中部地区,随着世界产业升级和我国东南沿海地区产业结构调整步伐的加快,其承接产业转移的规模和速度也逐渐加快。在产业转移给湖北省带来巨大经济效益和社会效益的同时,也出现了一些发展中的矛盾,如资源、能源的消耗与环境污染的加剧就是其中之一。

一、湖北省承接产业转移的现状与问题

2004年,温家宝总理在政府工作报告中正式提出“促进中部地区崛起”的重要战略构想,加之东部沿海地区的加工贸易受全球经济波动的严重冲击,产业转移从东南沿海至中西部地区的趋势逐渐加大。就湖北省而言,其在承接产业转移过程中存在着天然的自身优势,如东西南北贯通的地理位置、便利的长江航道、充裕的劳动力资源、丰富的农产品和能提供智力支持的高校及科研院所云集。湖北省在承接产业转移中表现出如下特点。

1、资本引入增长迅速

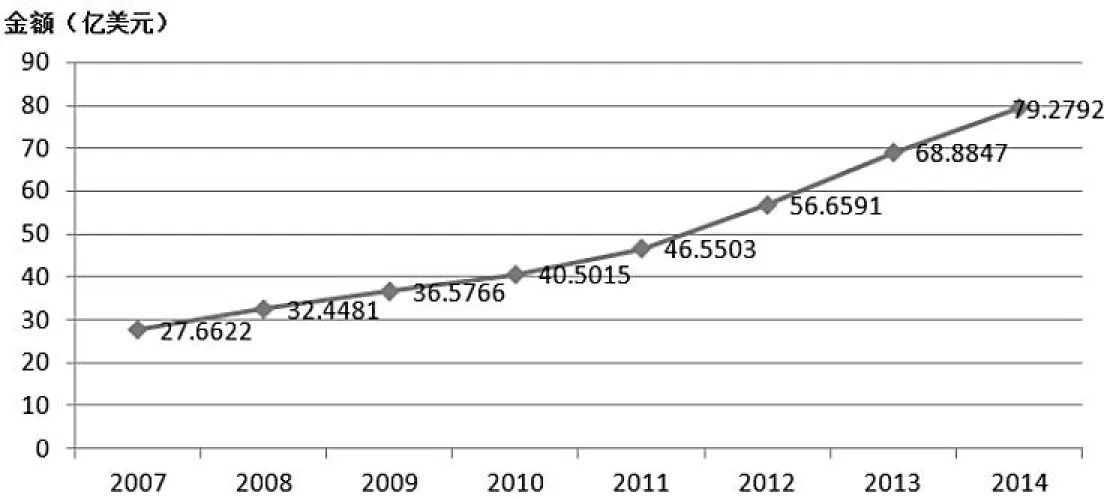

国际直接投资(以下简称FDI)的数量,可以视为衡量某一地区外向型经济发展的重要指标之一。目前来自国外的产业转移多表现为以跨国公司为主体的FDI方式,外商独资企业、中外合资企业和中外合作企业均是产业转移的主要载体和表现形式。近年来湖北省在吸引FDI方面做出了巨大的努力,取得了丰硕成果,世界500强和全国100强企业在湖北省纷纷落户,外资引入增长迅速。以2014年为例,全年全省新批外商直接投资企业就有301个,全年实际使用外资达79.28亿美元,比上年增长15.1%,而外资企业一直也是对外贸易的绝对主力。2014年,湖北省对外贸易发展也相对蓬勃,全年实现外贸进出口总额达430.64亿美元,比上年增长18.4%,其中出口266.46亿美元,增长16.7%;进口164.18亿美元,增长21.2%。

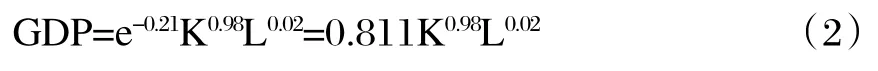

2、外资引入的行业分布不平衡

从湖北省吸引FDI的产业分布来看,从2001年到2014年间,FDI主要投入到第二产业中的制造业,最高峰时2007年已达到当年吸引FDI总量的75%,而其他行业的外资分布则相对较少(见表1)。在第二产业中,虽然FDI注入电子信息和生物医药等新兴产业有所增加,但传统制造业的发展仍势头迅猛,2014年工业和建筑业的外商及港澳台投资企业增长量达7.4%。这种外资在产业和行业上分布不均衡以及过于集中的现状,将不利于湖北省产业结构的调整和优化。另外,从生态环境视角来看,制造业对环境造成的负效应远大于第三产业,2009年,湖北省第二产业碳排放量为4289.4万吨,约是第三产业的4倍,更是第一产业的将近20倍,主要因为第二产业多是能耗大、污染排放量大的行业。由此可见,FDI的引入从行业分布角度而言并未给生态改善带来积极的作用。

3、区域间竞争压力大

湖北省是地处我国中部地区的内陆省份,从地理位置来看远不及东南沿海省市优越。近年来中部崛起的战略兴起、全球产业转移等机遇加速了湖北省外向型经济发展的步伐。而中部地区的其他省份,特别是湖南、安徽、江西与湖北有着较为相似的工业基础以及产业结构特点,在承接产业转移中也存在竞争的态势。湖北省在承接产业转移中如何能将自身的优势扩大,增强产业转入的吸引力是一个问题。如果从生态视角来寻找突破,势必会成为湖北省外向型经济发展的亮点之一。湖北省应对转入行业进行严格的环境把控,设立准入门槛,大力鼓励第三产业和高端制造业的进入,充分调动和使用自身的科研优势与人才资源,在产业转入的同时兼顾环境水准和产业规格的优化及提升。

图1 2007年—2014年湖北省实际利用外资额

二、承接产业转移中的生态逆效应核算

通过前文分析可以看出,湖北省在承接产业转移的同时,对环境造成了负效应,而目前在承接产业转移过程中究竟付出了多少生态成本,生态环境的恶化对经济增长的影响程度如何,对此,本文将通过柯布-道格拉斯生产函数即C-D生产函数来进行测算。

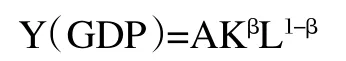

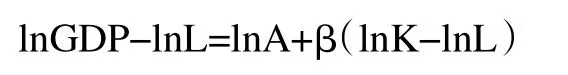

C-D函数的一般形式是:

在上式中,GDP是因变量,本文将采用湖北省历年的GDP值来表示;K代表资本量,由于本文的研究对象是产业转移,所以将采用湖北省历年的实际利用外资额来表示资本量;L代表劳动,将采用湖北省第二或第三产业的从业人口数来表示;A为规模参数,其数额由除资本和劳动之外的其他因素决定,对于这一外生变量,国内外经济学家长期以来进行了大量的研究和测算,最终较为一致地认定是其包含两个最重要的因素:技术进步与环境变化。为了更好地分析第二和第三产业之间的差异,将分别测算两大产业的数值。

首先计算第二产业情况,这里的K值为当年第二产业吸引FDI量,L值为第二产业就业人数,为了便于对C-D生产函数进行数量测算,需要对函数形式进行变形。具体如下:

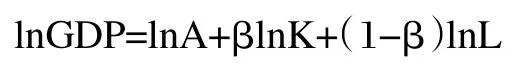

对公式两边分别取对数,得到:

调整后得到:

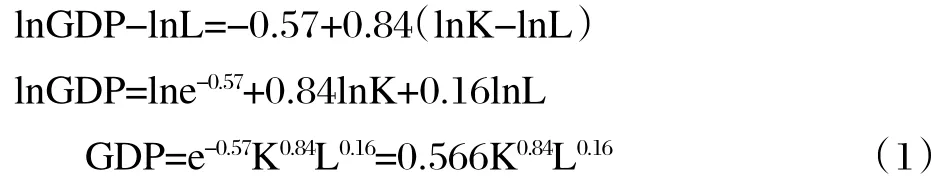

由此可将lnGDP-lnL视为因变量,将lnK-lnL视为自变量,利用Eviews 8.0工具进行线性回归计算,得到如下结果:

此方程式包含了常数项,即考虑了技术进步和环境变化对GDP的影响。如果认为技术进步与环境变化对GDP影响是既定的,则可以利用无常数项公式进行回归计算,然而回归结果指标R2=-1.96,方程并不成立,这说明技术进步和环境变化的外生变量对资源使用效率的影响较大,不可忽视。

同理计算第三产业情况,在此直接给出结果如下:

表1 湖北省引入FDI的产业分布(单位:%)

同样,无常数项计算中由于R2为负值,方程不成立。

由上述计算结果可以看出,不论是第二产业还是第三产业,当引入的FDI量和劳动数量同时增长某一个百分点时,技术进步和环境变化对GDP的影响是不可忽略的。对于第二产业,资本贡献率为84%,劳动贡献率为16%,技术进步和环境变化则使全要素生产率水平大幅降低,资本与劳动增长和经济总量增长之比为56.6%;第三产业的资本贡献率较高,为98%,劳动贡献率为2%,技术进步和环境变化同样会使全要素生产率降低,但降低幅度小于第二产业,约为19%。由此可以得出以下结论:

首先,技术进步与环境因素作为外生变量影响了要素生产率,技术进步本是发挥促进经济增长的正效应,而环境恶化则作用相反,所以可以理解为,若外生变量值小于1,则环境负效应较大,拉低了要素贡献率,而上述计算结果正是如此,说明湖北省在承接产业转移时,环境恶化因素对引进FDI的资本使用效率和劳动效率均起到了逆向作用。

其次,作为外生变量的技术进步与环境因素对第二产业影响更大,换句话说,如果考虑技术和环境因素,要素使用对GDP的贡献率将有所下降,第二产业下降幅度高于第三产业,这也说明,第三产业对环境的影响力小即要素生产率受技术和环境影响较小。

最后,湖北省引进FDI对第三产业的影响很大,而劳动力的增长对第二产业的影响更大,所以,引进FDI与产业转移有利于加快第三产业发展。而第三产业多为环境友好型的服务类行业,所以,引进FDI、大力促进第三产业发展对生态环境的改善是有利的。

三、湖北省承接产业转移的对策

1、把握方向来调整产业转移的行业结构

湖北省在承接产业转移过程中,以第二产业为承接主力,根据前文分析来看,目前第二产业对国民经济的资本贡献率低于第三产业,技术和环境因素对GDP的逆向作用突出。所以,湖北省在承接产业转移时应对产业进行归类梳理与选择性引进,重点引入高新技术型、低能耗、排污量少的第二产业,加大力度引进附加值高、智力要素密集、环境友好型的第三产业。从发展的整体趋势来看,未来战略性新兴产业和服务业的支撑作用将进一步增强,湖北省应进一步加快服务和模式创新,通过服务业和工业的深度融合,为经济发展增添新动力。湖北要立足自身的优势,着力推动传统产业向中高端迈进。另外,还要通过第三产业中的金融创新,使金融更好地辅助实体,通过“互联网+”对服务业的模式再造,提升经济效率,激发全新需求。

2、突出重点来发挥技术进步作用

技术进步是拉动国民经济的“三驾马车”之外的主要驱动力之一。从前文分析可以看出,在影响资源使用效率的外生变量中,技术和环境的作用正好相反。从计算结果来看,环境的负效应却远大于技术的正效应,使得实际GDP大打折扣。所以,在承接产业转移的同时要加强高新技术引进,并充分发挥技术的“溢出效应”。同时,对已经承接的企业,特别是制造业,要加强其技术的更新和升级换代。另外,湖北本身具有得天独厚的科教资源和优势,2014年湖北共申请发明专利22536项,获得授权发明专利4855项,在承接产业转移的同时,应充分地将本土科教相关资源与之结合,弥补资本不足的短板,加大技术开发力度和科技投入,将人才技术更好地转换为生产力,加快湖北产业链向中高端延伸,带动行业整体升级,扩大转移红利。

3、抓住机遇来打造生态环境高地

近年来,国家陆续推出了“一带一路”、京津冀协同发展、“长江经济带”三大发展战略,湖北精准对接了国家区域发展计划,实施了支点战略、建设长江中游城市群等战略。未来湖北在更广阔的国内外市场中,将获得更大的发展舞台。良好的发展机遇既是经济崛起的契机,也是转型发展的节点。湖北省应结合自身实际,在承接产业转移和外向型经济发展的同时,注意制定具有一定规格和可操作性的准入机制,通过切实可行的环境标准及制度,规范和约束承接产业的规格,让市场和法制在制度约束下充分体现并发挥作用,从而实现企业的环境成本内部化,走新型发展道路,彻底改变和跳出传统粗放型的发展模式。

参考文献

[1]安虎森、徐杨:协调与可持续发展下的区际产业转移[J].山东经济,2011(9).

[2]常静、赵凌云:中部地区承接产业转移的环境效应的实证检验[J].统计与决策,2015(18).

[3]刘宇:外商直接投资出口贸易效应的区域比较及启示[J].理论月刊,2010(10).

[4]任静:中部地区承接产业转移的现状、问题和对策[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2010(6).

[5]卢联芳:湖北省承接产业转移的问题与对策研究[D].华中师范大学,2013.

(实习编辑:胡春雨)

基金项目:2014年度湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目,湖北省承接产业转移中的生态环境成本研究,编号:Q20143007。