当代世界的语言格局

2016-05-30王春辉

提 要 世界语言格局是整个世界格局的拼版之一。在一定程度上,它是世界政治—经济格局的附属产物。观察当代世界语言格局可以从两个层面入手:一是自然生态的,二是社会经济的。前一层面侧重世界语言的数量、使用人口、分布、濒危格局,后一层面侧重世界语言的社会—经济—文化影响力格局。在自然生态格局层面,当代人类语言呈现出语言连续统上少数大语种与大量濒危语言双向极化的状态:尽管当代语言数量有约七千多种,但是在语言连续统的一头,是被大多数人口使用着、数量却只有二三十种的大语种,而且它们还在不断增强;在另一头,则是大量语言都处在濒危状态,且濒危模式出现了从自然生态型向社会经济型转变的趋势。在社会经济格局层面,呈现出单极多元的状态:单极即英语;多元一方面指英语之外其他主要语言的多强格局以及处于语言连续统中间部分的各地通用语和地方语言活力的持续,另一方面指多语主义/语言多样性理念的增强趋势。上述格局的分析,有助于一些更基本论题的进一步阐释,比如“理性/利益/潮流”与“感性/尊严/乡愁”的较量与平衡、文化因素的重要作用、语言的全球治理等。尽管格局的形成与变化需要一个长时间段,但是越来越模糊的不确定性将会是未来世界语言格局的重要特征。

关键词 语言格局;语言濒危;英语;多语主义;全球治理

Abstract The world language order is a product of the world political and economic situation. We study the world language order at two levels: (1) the ecological level and (2) the socioeconomic level. The ecological level emphasizes the number of world languages, demographic features of language users, and the situation of language endangerment. The socioeconomic level focuses on the social, economic, and cultural factors. At the ecological level, two trends are observed: on the one hand, about twenty dominant languages are increasingly used more widely, and on the other hand, many languages rapidly become endangered. At the socioeconomic level, world languages are highly diversified with English as a dominant language. In terms of linguistic diversity, a number of languages emerge as powerful regional languages in addition to English, and the notion of multilingualism becomes more popular. Analysis of this world language order is helpful in understanding the relationship between competing notions of “rationality/benefit/trend” and “sensation/respect/nostalgia”, the importance of cultural factors, and the global strategies in language management. This world language order is increasingly unstable and uncertain although the formation and change of this order takes a long period.

Key words world language order; endangered languages; English; multilingualism; global governance

一、引 言

格局,即结构和格式。语言格局,即世界诸语言作为一个动态系统所呈现出来的结构和格式。世界语言格局可以从自然生态(ecological)和社会经济(socioeconomic)两个层面来加以分析,前者侧重一些客观数据、分布形态以及量化分析,后者更侧重各种因素/变量的整合以及质化分析。①

许多文献曾对此议题有过共时或历时的论述。比如Fishman(1998—1999)分析了英语的扩张、地方语言的继续发挥功能、少数民族语言的可持续等论题,并对未来可能出现的语言冲突、人口较少语言的濒危、英语的未来等做了展望;艾布拉姆·德·斯旺(2008)从政治学、经济学、社会学等视角,通过Q值等核心概念,比较了五个不同的语群,描写了一种语言获得核心地位的过程;Ostler(2005)着眼于语言的对外传播过程及其兴衰的原因,重点论述了在世界上有着重要影响力的语言的历史;Chew(2009)通过基于“阈限”(liminality)的理论模型,分析了通用语与世界秩序的互动,并重点分析了新加坡、中国、英语、汉语闽方言等个例;黄长著(2009)考察了全球化背景下世界诸语言的大致状况、英语的强势发展及其影响、语言濒危、国际组织中的语言使用等问题。

本研究的目标是利用笔者所能搜集到的最新数据和最新研究成果,对当下世界的语言格局进行分析考察,并对未来有所展望。

本文的主要结论包括:

(1)从自然生态的层面来看,当代世界的语言格局在语言连续统的两端呈现出大语种和濒危语言双向极化的状态,即一方面是大语种向一头的更强势发展,另一方面是濒危语言向另一头的不断恶化。此外,语言濒危的模式也已进入自然生态型向社会经济型转变的趋势。

(2)从社会经济的层面来看,当代世界的语言格局呈现出单极多元的态势。单极即英语;多元一方面指英语之外其他大语种语言的进一步发展、竞争,以及以语言连续统中间部分为基石的各地方语言的活力持续,另一个更重要的方面,则是指语言多样性理念以及多语制架构的渐趋拓展和深化。此外,多样性依旧会是人类语言的常态与恒量。

(3)决定一种语言在整体格局中位置的因素有很多,比如人口、政治、经济、军事、文化、宗教等。在其他因素平衡的前提下,决定一种语言的传播广度和深度的是其文化上的底蕴、内涵以及为人类发展提供的可能框架与路径。

(4)世界语言格局是世界整体格局的组成部分,但比起政治—经济格局来,却是处于边缘位置;从某种程度上来说,世界语言格局是世界政治—经济格局的附属产物。

(5)世界语言格局的动态演变,是一场“理性/利益/潮流”与“感性/尊严/乡愁”的较量与平衡。

(6)当代人类面临许多全球性的语言问题,因此有必要引入“语言全球治理”这一理念。

(7)世界未来的不确定性越来越浓厚,也就给当下及未来的世界语言格局带来了更多的不确定性。

二、世界语言格局的自然生态层面

世界语言格局的自然生态层面主要涉及当今世界语言的数量与分布、使用人口以及濒危语言的情形等几个方面。如果我们将上述变量作为参照系的世界语言看作是一个连续统(continuum),那么自然生态层面的世界语言呈现出的是一个处于连续统两端的大语种和濒危语言双向极化的格局。

(一)世界语言的数量与分布

根据权威“民族语言志”网站的最新统计②,当今世界共有7102种语言。其在各大洲的分布如表1所示:

根据上述统计,可以看出亚洲和非洲具有更高程度的语言多样性,其次是大洋洲和美洲,欧洲则垫底。③

如果我们将视角转向具体语言的国家分布,就会得到图1的数据④(Noack & Gamio 2015):

图1显示的是使用这种语言的国家的数量,如果我们将考虑的变量限定为作为官方语言的国家分布情况,就会得到图2的数据⑤:

图1特别是图2中英语、法语、西班牙语、葡萄牙语等之所以排名靠前,是与其15世纪开始的全球殖民统治密不可分的。

(二) 世界语言的使用人口

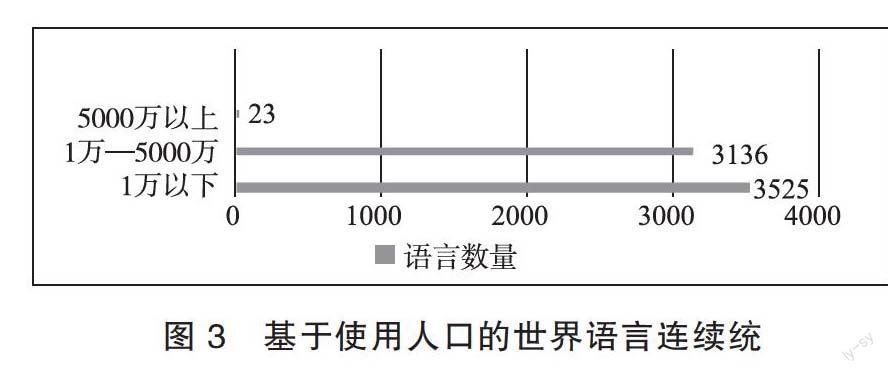

如果将上述7000多种语言按母语人口的数量范围进行划分,可以得到表2。根据这一统计,有52.6%的当代语言的母语使用人口不到1万人;如果扩展到10万人的层级,则囊括了78.3%的当代语言。

其中母语使用人口超过5000万的语言有23种,如表3所示。

综合表2和表3的数据,可以得到一个依据使用人口而形成的世界语言连续统,如图3所示。

表2、表3的数据仅考虑了第一母语说话人的数量,德国杜塞尔多夫大学的Ulrich Ammon教授将双语者或者第二母语人数也考虑在内,得到了图4中12种语言的统计(Noack & Gamio 2015)。

根据这个统计,世界上三分之二的人口仅使用着占全部语言不到千分之二的12种语言。⑥如果再联系上文提到的78.3%的当代语言使用人口不到10万,这种对比会更加强烈。

Graddol(2004:1330)曾经根据一些人口数据,对2050年世界主要语言15—24岁全球母语人的数量进行了估测,其结果如表4所示:

以上是语言在现实生活中的使用人口统计,如果我们将视角转向虚拟空间,就会得到表5的数据。⑦

综合表2—5、图1—2的数据可以看出,依人口数量而确立的世界主要语言的名单都基本是固定的。从某种程度上说,当代世界的语言格局与语言秩序(linguistic order)就是由这为数不多的主要语言来确定的。

(三)世界语言濒危

1992年,Ken Hale在Language杂志第68卷第1期组编了几篇濒危语言的文章,从此这一议题开始引起学界的极大关注(Hale et al. 1992;刘海涛 2006a),语言保护/保存、语言典藏等研究项目也随之而起。

1.语言濒危的现状

联合国教科文组织的濒危语言项目之世界濒危语言地图⑨,是教科文组织保护濒危语言的旗舰项目。地图涉及2366种濒危语言,根据其设定的濒危程度,分为:脆弱型(vulnerable)596种,明确濒危型(definitely endangered)645种,严重濒危型(severely endangered)529种,极度濒危型(critically endangered)574种,已经消失型(extinct)230种。虽然在具体数字上会有些许差异,但是这些数据也与上文“民族语言志”的语言人口统计直接相关。

“语言多样性联盟”的语言濒危项目地图⑩直观地展示了当代濒危语言的分布,也为以下两个论断提供了支持:一是Nettle(1998)等的发现,即语言多样性最丰富的地方就在赤道热带雨林沿线,处于热带之间的一个全球带;二是Amano等(2014)指出的濒危语言主要集中于热带地区(北纬30°到南回归线之间)。

Gregory Anderson和David Harrison两位学者领导了一个“濒危语言拯救研究所”(Living Tongues Institute for Endangered Languages)。在其“语言热点”?网站上,他们列出了五个语言濒危速度最快的热点区域,即西伯利亚东部、澳大利亚北部、南美洲中部、美国俄克拉荷马州、太平洋西北部。

Harmon & Loh(2010)则提供了共时和历时语言衰亡的数据。他们的主要发现包括:(1)全球来看,1970—2005年间语言多样性下降了20%;(2)世界本地语言的多样性下降了21%;(3)地区性来看,美洲的地区语言多样性下降超过了60%,太平洋地区(包括澳大利亚)下降了30%,而非洲则下降了20%。

需要注意的是,虽然以往在分析濒危语言时往往将使用人口作为主要参考因素,比如认为濒危语言主要集中在表2中人口数量较少或极少的群体上,而表中提到的那些人口数量较大的语言在理论上不会有危机,但是一些新的基于田野调查的分析则指出,影响语言濒危的因素是多方面、复杂的,有些情况下使用人口并不是决定性因素,而且有必要区分“濒危语言”与“衰变语言”(戴庆厦 2015;戴庆厦、张景霓 2006)。?

2.语言濒危模式的转化趋势

人类发展的历史,一直存在着语言起落或兴亡的现象;但是当今语言濒危与之前时代却有着很大不同,主要的表现就是当代语言濒危让人惊叹的加速度以及致使因素的变化。

人类发展的不同阶段、不同的社会经济模式会给语言多样性带来程度不一的影响。整体上来说,从采集狩猎的社会模式到农耕畜牧的模式再到工业化的现代模式直到当代的信息全球化模式,语言多样性在逐步减弱。原因就在于不同社会模式中,个体之间的社会联系模式不同,从而直接影响了人们的语言使用。这也提示我们注意当代语言濒危正在经历从自然生态模式向经济社会模式转变这一趋势。在采集狩猎到农耕畜牧模式中,人们的社会联系主要是有限的群体内部的联系,或者说内部联系是主要联系,贸易等外部联系则是次要的;而在工业现代到信息全球化的模式中,人们的社会联系开始更多有了“他者”,贸易等外部联系尽管可能还不是主要的,但至少已经与内部联系平分秋色。在前两种模式下,语言濒危主要是随着说话人群的自然消亡而消亡,可以称为“自然生态濒危模式”(environmental pattern);而后两种模式下,往往是经济社会环境的改变引起的语言转用而导致语言濒危,可以称之为“社会经济濒危模式”(socioeconomic pattern)。

所以,在一些还未进入工业化、信息化或工业化、信息化程度不高的国家和地区,一方面是其语言濒危的程度要低很多,或者说其语言活力仍旧较为旺盛,比如戴庆厦(2012)、周庆生(2012)提到的中国一些少数民族语言的状况,以及Vigouroux & Mufwene(2008)分析的大部分非洲国家或地区的情形等;另一方面则是一些工业化、信息化程度较高的国家和地区其语言消亡的速度要更快、语言活力系统衰微得更严重。Nettle(1998)就曾指出,那些有着更丰富的语言多样性的地区的促动因素包括:口头传播,没有书面形式;在主要社会联系(相对于贸易往来等次要社会联系)中通行;国家政策通常没有涉及;较为封闭,与外部更广阔的经济生活系统隔绝等。Amano等(2014)直截了当地指出,人均国内生产总值(GDP)对说话人增长的强影响显示,经济增长与全球化是近来(特别是20世纪70年代以来)说话人锐减的主要致使因素。作为经济发达的美洲和澳洲的语言消亡速度更快,原因就在于经济发展引起的连锁反应。所以,近来语言人数的下降,原因并不是说话人口的消失,而是在经济发展和全球化背景下说话人语言转用的结果。上文Harmon & Loh(2010)结论(3)的数据似乎为这一论述提供了支持。

如果上述分析成立,我们就可以看到当代的语言濒危正在经历一个模式的转变,即从以自然生态为主的人口死亡、迁徙等因素导致的语言濒危为主的模式向社会经济因素导致的语言濒危模式的转变。?而且随着人类整体经济社会的发展以及全球化进程的深化,这一转变趋势很可能会越来越明显。

三、世界语言格局的社会经济层面

如果将自然生态格局看作是语言格局的表层展示,那么在这些看似客观的数据背后,则是位于底层的社会经济格局。而就一种语言在整个格局中的位置来说,底层因素显然更具决定性。毕竟,“一种语言是否会成为全球语言,与其使用人数关系不大,而是与其使用者是谁密切相关”(Crystal 2003:7),更准确地说,这个“使用者”的内涵应该是使用者所处的经济社会体系。

在社会经济层面,当代世界的语言呈现出单极多元的格局。单极即英语;多元包含相互关联的两个涵义:一方面是指英语之外世界其他大语种语言(如西班牙语、阿拉伯语、法语、葡萄牙语、俄语、汉语等)的进一步发展、竞争形成的多强并进态势,以及处于上文图3语言连续统中间部分的各地区通用语和地方语言活力的持续;另一方面是指语言多样性理念以及多语主义和多语体制的日渐深入人心。

(一)作为单极的英语

人类历史上曾经出现过许多地区性通用语,如拉丁语、法语、阿拉伯语、俄语、汉语等,但是无论从覆盖的地域、作为第二语言/外语使用的人口,还是从使用场合/层次、影响力等角度来分析,作为当代全球通用语的英语都显示出极大的超越性,达到了之前的通用语都没能达到的高度。可以说,英语是人类历史迄今为止唯一的“超超中心语言”(艾布拉姆·德·斯旺 2008),也是当今世界语言格局中那个唯一的单极。

关于英语成为国际通用语以及其当今情形的研究可谓汗牛充栋,此处仅寥举几个方面来呈现其单极地位:

(1)在现实空间中,英语是国际学术、商务、管理、贸易、医疗、娱乐、教育等专业领域的通用语言,以英语出版的书籍、杂志、影视作品畅销世界每个角落。在虚拟空间中,如表5所示,其因特网用户数量超过26%;更重要的一个数据则是其因特网网页文本(web content)覆盖率超过了54%?。此外,英语是大多数国际组织的官方或工作语言(黄长著 2009),是全球性企业的官方语言或国际沟通语言(Neeley 2012),也是世界500强企业官网的主要使用语言(张黎、张钰浠 2016)。

(2)从图1和图2的数据中可以看出,无论是作为国家的官方语言还是仅就使用国家的分布来说,英语都具有绝对优势。此外,英语是世界各地第二语言/外语学习的首选语言(Noack & Gamio 2015)。不管是在欧洲、非洲,还是亚洲(Silver et al. 2002),许多国家都将英语作为主要外语/第二语言,都在教育系统中给予英语较高的地位。随着一些发展中国家与不发达国家的发展,对英语的需求也还有极大的增长空间(British Council 2013)。

(3)语言影响力(language influence)的话题一直常议常新。Weber(1997)曾基于六个面向的得分统计对当时主要语言的影响力进行过分析,其结果显示英语以37分高居榜首。?十多年后,Ronen和他的同事们(Ronen et al. 2014)分别基于双语Twitter帖子、图书翻译和多语种的维基百科编辑,绘制出三大全球语言网络的地图。在这些直观展示语言影响力的地图中,英语都处于最核心的位置,是最有影响力的语言枢纽。?

就目前情形来看,英语的单极地位很可能会在未来的很长时间内继续保持下去,具体原因至少包括以下几点:

(1)以英语为母语的国家在当今世界格局中的优势地位。虽然近些年作为世界唯一超级大国的美国实力相对衰退,单极体系有式微之势,但是美国以及其他一些英语作为母语的发达国家(如加拿大、英国、澳大利亚、新西兰等)?依然在很大程度上掌握着阿明所说的资本主义“五大垄断”(汪晖 1995:110)。由此形成的美国等英语国家在政治、经济、军事、文化上的优势,是确立和继续维持英语单极地位的根本前提。

在话语构建和国际形象上,英语依然被认为是与“全球性、现代性、向上性”等概念密切相关。英语国家依然在很多方面引领着世界文化特别是流行文化的潮流,这也可以从全球化的代名词“麦当劳化/好莱坞化/美国化”等概念中反映出来。全球化需要跨国交际工具,而当代的交际语言无疑就是英语。

(2)即使(1)中的条件已经衰落到不再具备,由于“人的行为依赖于他们过去的全部行为”(汪丁丁 2014)的“路径依赖”(path-dependency)的作用,英语很可能依然会在很长时间内扮演着国际通用语的角色。周有光(1989)提到的“滚雪球”规律和van Parijs(2000)提出的“极大—极小语言原则”(maxi-mini language principle)都可以看作是“路径依赖”的另一种表述,二者无疑都有助于英语的继续扩散。

(3)众所周知,从二战后的20世纪50年代开始,英、美诸国就已经开始出台政府规划来提升英语的全球推广(Phillipson 1992:164—169;张西平、柳若梅 2008)。当今,主要英语国家在师资、教学法、教学媒介、学术研究、辅助材料等方面的强力推动更是有增无减(British Council 2013)。

(4)专门用途英语的进一步发展。“专门用途英语”教育作为“通用英语”教育的进一步发展,现在正快步向前(Paltridge & Starfield 2013)。比起通用英语的语言—文化共进式教学模式,专门用途英语往往更专注于语言的交际工具性,而非其文化表征性。这一专门化,是英语作为全球通用语适应全球需要的策略性发展,有助于巩固其国际通用语的地位。

(5)尽管许多报道或研究各自给出了自己视角的“世界未来语言”选项,比如法语、西班牙语、印地—乌尔都语、汉语等?,但就目前情形来看,这些语言都还只能算地区通用语,而且在很长一段时间内不会给英语的单极全球通用语地位构成实质性威胁。正如Crystal(2003:Ⅹ)所说,英语衰落论者低估了英语作为主导性语言的发展前景,“英语增长的势头如此强大,以至于没有什么能够阻止其作为全球通用语的进一步扩张,至少在可预见的未来会是如此”。

(二)单极之外的多元格局

英语的单极地位虽然可能在当前及未来很长时间内无可撼动,但是在单极之外,当代世界的语言也还呈现出了更加多元的格局。?

多元,一方面指英语之外的其他大语种语言(如西班牙语、阿拉伯语、法语、印地语、汉语等)的进一步推广、提升和竞争,以及其他地方语言的活力持续;另一方面则指语言多样性理念以及多语制架构的渐趋深化。此外,尽管语言濒危的趋势似乎越来越严重,“尽管国家传统,尤其是在欧洲,培育了被政治家们看作是自然之事的单语主义,尽管有着政治理论常常予以维护的全球语言同质化,但是语言多样性会持久地延续下去”(Sonntag & Cardinal 2015:14),而人类语言生态的确定状态之一就是语言的多样性。具体说来,其表现以及相关缘由至少有以下几点:

(1)尽管有些学者对英语的前景表示了极大乐观,但是也有学者表示出了悲观。比如Graddol(2004)就指出,到21世纪中叶,英语的主导地位很可能会有所下降——英语将位居汉语之后,与阿拉伯语、北印度语和乌尔都语的地位相差不多。而Ostler(2010)则用《最后的通用语言》的书名向读者传达了这一信息:英语作为世界通用语言的日子或许已经屈指可数了。除此之外,20世纪90年代以来对英语全球化质疑甚至反对的声音越来越强,如Phillipson(1992,2009)、Ricento(2015)、杨卫东(2013)、童珊(2014)等。?这些预测以及学界讨论,都对英语的进一步强势发展提出了挑战。而显出悲观的最根本缘由,则在于美国霸权的相对衰落(王缉思 2009;诺姆·乔姆斯基 2011),以及连带的英语霸权的相对缩小或衰退(Graddol 2006)。

(2)英语之外的其他大语言的自然的或规划式的传播更为强劲。前者指的是跨国移民,比如南美居民向北美的移民或者亚洲居民向欧洲、北美的移民等;后者是一些机构的有规划的传播,因为“作为语言领属者的政府,对于本国语言的向外传播,一般都是支持态度”(李宇明 2007:2),比如法国的“法语联盟”、西班牙的“国际合作署”和“塞万提斯学院”、德国的“跨民族协会”和“歌德学院”(张西平、柳若梅 2008),还有中国的“孔子学院”等。

Ostler(2010)评估了其他主要语言(汉语、西班牙语、阿拉伯语、印第语/乌尔都语、俄语、斯瓦希里语)的前景与障碍,并指出,尽管上述语言没有一种能与英语的全球规模相竞争,但随着其使用国的发展及在国际事务中发挥越来越重要的作用,这些国家很可能会更加大力地寻求其语言的使用和推广,而不是学习和使用英语。这些国家在国际事务中越来越重要的作用也会使他们的语言越来越有吸引力,其他国家的人可能会转而学习此语言而放弃英语。正如Grin(2015:129)所指出的:“尽管英语在许多行业都是非常有用的,但很可能随着时间推移以及英语的庸俗化(banalization)/普遍化,具备其他语言的技能反而会给使用者以及经济带来真正的优势。”

(3)作为全球化基础的新自由主义思想及实践的盛极而衰,在给全球化扩张带来反思的同时,也使各国政府开始给本国本地经济给予更多的关注。这反映在语言与经济、语言与政治的跨界研究中,就是近期出现了批判新自由主义的趋势(Piller & Cho 2013;Ricento 2015)。这种批判显然是有利于地区因素而非国际通用因素的,具体到语言上就是倾向于抵制英语的全球化。

一方面,作为对全球化的反抗,许多国家开始在参与全球化的同时,越来越重视本地经济框架的建设以及本地的文化—语言,区域性经济联盟与区域性通用语言的地位得以加强。许多研究(Whaley 2003;Vigouroux & Mufwene 2008)都指出,真正在本地区跨国或跨族群交流中起作用的,是地区通用语而非作为国际通用语的英语,比如非洲的斯瓦希里语和豪萨语、拉丁美洲的西班牙语、中亚的俄语、南亚的孟加拉语等;另一方面,尽管全球化在持续发展,但是各国对本国/地方的语言文化开始有了更多的保护与维护意识(周庆生 2016)。与这个过程相伴随的是“全球—地方化”(glocalization),所以当代是一个全球化、地方化、区域化、全球地方化等过程一起发生的时代。这也在一定程度上决定了人们的语言使用会是一个混杂的过程,即不同语言在不同的场合行使着不同的功能,比如维护家乡情结就用家乡话,与家乡以外的人联系就用国家通用语,与周围国家人联系就用地区通用语或英语,等等。显然,这是语言层级的变化以及语言功能的重新定位(李宇明 2008,2014)。从一定程度上说,地区通用语以及各地语言依然有着旺盛的活力,而这些地区通用语以及各地语言,基本上就是图3语言连续统的中间部分。尽管连续统的两头在极化,但是中间部分却是相当稳固的,而这也正是人类语言多样性活力维持的基石。

此外,全球化是一个“同心圆式”的层级体系,不同国家涉入其中的程度不同,比如美洲、欧洲国家就比亚洲国家涉入程度深,亚洲国家又比非洲国家涉入深;在同一国家内部,不同人群的涉入程度也不同,比如城市居民就比乡村居民涉入程度高,精英群体比普通大众的涉入程度高。同理,作为通用语的英语在其全球化过程中也可以看作是一个“同心圆式”体系,即与全球化涉入程度成正比。可以看到,对于那些处于全球化边缘的国家和地区来说,英语的影响是有限的;而在加入全球化体系的国家内部,其使用也是有层级范围的,或者说英语的使用是与职业、社会阶层等密切相关的,在许多国家只有少数职业、阶层能经常使用英语,而对于大多数人来说,英语只是“向上走”的敲门砖,而不是交际工具(Vigouroux & Mufwene 2008)。

(4)20世纪70年代特别是21世纪以来多语主义及语言多样性越来越为国际社会所提倡和重视(Gal 2012),世界的双语/多语人数有所增加,双语/多语制作为一种语言规划或政策也为越来越多的国家所接受(李宇明 2016)。而这一提倡与发展,是当时整个国际政治经济气候开始偏向于文化多元主义或者说多元文化主义(王缉思、唐士其 2010)的体现之一。比如从联合国教科文组织2001年的“世界文化多样性宣言”到联合国2015年9月提出的“2030可持续发展议程”的多份文件都强调了多种族、民族、文化多样性的重要性。作为这一潮流的表现之一,Hedley(2005)曾对当时国际上专注于语言—文化—生物多样性的非政府国际组织进行过统计,共有58个之多,其中侧重语言多样性的16个、文化多样性的17个、生物多样性的25个。

全球移民人数的逐步增长,包括学习、工作(特别是跨国企业的)、难民等原因,为多语环境创造了更多条件。另外,在全球化与人员全球流动、提倡多元文化、重视本地文化的大背景下,通过沉浸式或双语教育项目、语言复兴项目及成人外语学习等途径,“新说话人”(new speakers)已逐渐成为一个潜在的维持语言多样性的群体(ORourke et al. 2015)。

此外,近几年民族主义有回升的势头,作为其中的重要要素之一,语言民族主义也有回升之势。这也在某种程度上会促动民族语言的保持和发展。因为语言除了工具的功能,还有情感、身份认同的功能,即所谓的与“尊严”(pride)相关。这一点,与语言忠诚、语言身份等范畴相关,无疑会在一定程度上有利于本族语的保持和发展。

(5)主要英语国家的学者和政策制定者大都意识到了本国国民外语能力的有待提高,比如Graddol(2006)、Holmes(2014)等针对英国的分析;Wang等(2010)对美国的分析以及美国布什政府2006年出台的“国家语言安全计划”及其一揽子项目;澳大利亚政府2012年发布的《亚洲世纪中的澳大利亚》白皮书中对四个亚洲语言的强调(Australian Government 2012);Abbot等(2014)对主要英语国家的忠告等。正如墨尔本大学语言与文学教育主席Jo Lo Bianco所言:“全球语言部署有两个缺陷,一是不会英语,二是只会英语。”(Holmes 2014)换句话说,主要英语国家已意识到国家外语能力的不足,都已开始制定政策以强化本国国民的外语能力,或者说在增强多语能力的构建。

(6)新技术的发展,特别是机器翻译、人工智能的发展,很可能会降低人们对外语的依赖以及外语学习的热情,有助于本民族语言的保持,有利于人类语言的多样性发展。而在虚拟空间中,虽然英语仍然占据最大比例,但是其优势正被逐渐消减,在使用人口方面其占比从8年前的30.1%(王春辉、高莉 2009)下降到26%;其网页文本占比则从十几年前的70%—80%下降到40%—50%,甚至更多。伴随此过程的,是其他语言在互联网上的迅猛发展,表5的历时统计就直观地展示了英语之外其他语言用户增长的迅猛程度。较之20世纪,21世纪以来互联网上的语言多样性程度不是降低了,而是大大提高了。

(7)在语言濒危、语言消亡的同时,新的语言也在产生,不管是历时代际式的新语言系统(Lightfoot 2006),还是如皮钦语、克里奥尔语一样的语言接触式(McWhorter 2005),或者是同一语言的分化模式(钱伟 2015)。作为可能的语言分化的例证之一,不同地区出现了不同的英语变体,比如Chinglish、Freglish等,有了English还是Englishes的疑问,这就使英语的未来有分化为不同变体,进而形成不同语言的可能。一个与此相关的现象是Globish(全球语)的出现以及可能的扩散。虽然Globish还有各种局限,但是许多学者都对这一英语的新发展表现出了乐观情绪,如McCrum(2010)和张勇先(2014)等,后者书名的副标题就是From English to Globish。

四、讨 论

以上分析了当代世界语言的自然生态和社会经济格局,下面将综合上述几个部分的考察,进行整合性的讨论:

(1)关于语言格局。一方面,语言格局的单极多元化状态是国际整体格局的单极多元化状态(美国的单极,以及欧、俄、中、日等多元体)的反映与构成部分。不论是法理德·扎卡利亚(2009),还是Acharya(2014)等,向我们展示的都是一个单极多强的当代世界格局。另一方面,从某种程度上说,比起政治经济格局等,语言格局在整个国际格局的地图上是处于边缘的位置,语言格局可以看作是政治经济格局的附属产物。此外,“尽管我们也希望国际秩序建立在道德、仁爱和理智的基础上,但在国际政治和历史中,秩序却总是要依靠力量和利益”(葛兆光 2015:13)。这一论断也同样适用于语言格局。

从一定程度上说,这是由语言自身的属性决定的,比如语言从来都不是单维的,而是在政治、经济、文化、社会、宗教等各个层面都体现出了其强关联性和涉入度。具体到语言与社会的界面,如同其格局要依赖于政治—经济—社会格局一样,语言也是从属性或者非自主性的。

(2)关于文化/文明的重要作用。“世界上,凡语言能流行者,皆因其所属的文化有魅力;当某语言由盛而衰,背后多是其所属的文化由盛而衰。”(李宇明 2013:1)一种语言在世界语言格局中的地位/位置,与其承载的文化的高度、广度和深度密切相关。一种能为人类发展提供可能的理论、框架、路径的文化,会更具有可持续发展性,其所使用的语言文字也就更有可能具有纵向和横向的传播力。

语言多元格局的基础,是以世界语言背后的文化/文明的多元格局为基础的。比如塞缪尔·亨廷顿(1998)提到的七个或八个人类主要文明,以及英格尔哈特—韦尔策尔世界文化地图提及的九大价值观集群等,记录这些文明的语言,也往往就是历史及当下世界的主要语言。深厚的文化积淀,是决定一种语言的影响地域宽度和发展历史深度的关键因素之一。

(3)关于英语。英语与其他语言以及强势语言与濒危语言的关系问题,其实是全球化时代“普遍性”与“特殊性”这一对普世关系(罗兰·罗伯森2000:140—147)的表现形式之一。它们之间的矛盾与调和,是一场“理性/利益/潮流”(经济因素、社会阶层提升、语言工具论等)与“感性/尊严/乡愁”(语言忠诚、语言民族主义、身份认同、语言情结论、语言文化职能等)的较量与平衡(Duchêne & Heller 2012)。

至于英语的未来,将是一个很难预测、充满争议的人类议题。就目前情形来看,任何结论的得出都为时尚早。

(4)关于“语言全球治理”的理念。20世纪90年代以来,“全球治理”作为一种理念和理论体系开始进入人们的视野(俞可平 2002),而全球治理也在此后越来越成为一个全球共识和紧迫课题,各种理论思路应运而生。在语言学领域,一些学者提出了全球社会语言学的理念(扬·布鲁马特等 2011),也有学者敏锐地提出了国际领域语言事务的几个方面,比如维护语言权益/权利、保障语言沟通与维护语言多样性、保护濒危语言等(李宇明 2012),而国际学界也开始出现了“全球/国际语言规划”的视角(如赵守辉、张东波 2012;Moriarty 2015);此外,鉴于“英语已然发展成为一个独立于任何形式的社会控制的力量”(Crystal 2003:190),人类不可避免地需要思考英语到底会给人类的语言与文明生态带来怎样的影响这一重大问题。显然,上述问题仅凭单个国家的治理很可能是不够的,而是需要国际社会合力为之,因此笔者认为有必要引入“语言全球治理”的理念。这在全球化日益加深的今天,显得尤为迫切和必要。

五、结 语

不确定性,是人类对未来的基本认知之一。在全球化日益推进和深化的当代,“不确定性”的程度似乎在不断提高,如弗朗西斯·福山(1999)、时殷弘(2013)等的政治—国际关系视角;安东尼·吉登斯(2001)的全球化视角;伊曼纽尔·沃勒斯坦(2006)、韩震(2011)等的知识—哲学—技术视角;艾伦·格林斯潘(2014)等的经济—金融视角,特别是恐怖主义与全球化的结合(邱立本 2015),给人类未来和世界格局带来了更大的不确定性。显然,世界的语言格局将会因此而具有更多的不确定性。比如英语作为全球通用语的命运是否会像之前通用语那样由盛而衰甚至消亡,还是如一些学者所言将是人类永久的共同语?再比如这些年来愈演愈烈的恐怖主义/极端主义势力的扩张,会给世界政治经济格局带来怎样的影响,并最终如何影响到语言格局?互联网、机器翻译与人工智能的发展,会在未来的哪个时间点出现可能的惊人突破,又会给语言格局怎样的影响?

变化,是人类不变的主题之一。就语言来说,它作为一个自治性符号系统(索绪尔—乔姆斯基范式的),其语音、词汇—语义、语法等在变化,而作为一个非自治性社会交际系统(弗格森—费什曼范式的),其传播、接触、竞争、格局也在变化着。语言格局的形成与演变是一个复杂的系统,当今世界的语言格局是之前历史上各种因素综合作用的结果,也必然将继续在未来各种因素的推动下演变着。

注 释

① 显然,这两个层面的区分更多是出于工作操作的设定。下文的论述也正显示,二者实是互动互通、互为支撑、有机系统地构筑起了当代世界的整体语言格局。

② 详见http://www.ethnologue.com/statistics。本文所用数据为其2015年最新的第18版数据。此外,鉴于对“语言”这一概念的界定有差异,所以不同的统计项目会有不同的世界语言数目。

③ 匿名审稿专家建议谈一下这一情形的原因,鉴于此问题较为复杂,也限于篇幅,故不再展开分析。

④ 图1、2、4的数据和制图都是基于所引文献中的数据,笔者未做任何改动。

⑤ 参见https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages。其中,富拉语(Fula)又称“富拉尼语”(Fulani),在西非和中非使用;曼丁语(Manding)也是在西非几个小国/部落使用;汉语则涉及中国和新加坡。

⑥ 虽然韩语和旁遮普语没有出现在图表中,但是这两种语言的使用人数与意大利语接近。

⑦ 参见http://www.internetworldstats.com/stats7.htm。

⑧ 指使用互联网的人数在使用此语言的所有人口中的比例。

⑨ 参见http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/。

⑩ 参见http://www.endangeredlanguages.com/。

? 参见http://www.livingtongues.org/hotspots.html。

? 许多报道都提到了这么一个观点:如果不采取措施,那么21世纪末50%到90%的语言将会消失(如http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/5/263833.shtm等)。尽管笔者认同当代语言濒危在加剧这一现象,但是对上述数据论断笔者认为还是应该审慎对待。随着语言濒危现象研究的深入,有些一开始被认为是不利于语言多样性的因素,在后来的研究中也出现了相反的证据,比如城镇化(王春辉 2014)、互联网等。

? 这一转变可以与吉登斯所说的“外部风险”向“被制造出来的风险”转移的说法相对应(吉登斯 2001:22—23)。

? 参见http://w3techs.com/technologies/overview/content_

language/all。数据更新至2015年12月30日。

? 六个面向及各自分值为:作为母语的使用人数(4分)、作为第二语言的使用人数(6分)、使用国家数与使用人数(7分)、使用领域(如科学、外交等)数(8分)、使用国家的经济与军事实力(8分)、该语言在国际学界与社会的声望(4分)。英语之后的语言依次为:法语(23分)、西班牙语(20分)、俄语(16分)、阿拉伯语(14分)、汉语(13分)、德语(12分)、日语/葡萄牙语(10分)、印地—乌尔都语(9分)。

? 也有学者质疑这一研究的数据可靠性,比如

Biersteker (2015)。此外,类似“影响力”一类的研究,在变量设置等方面存在较大主观性,有时数据的收集也不一定合理,比如Ronen等(2014)就并未考虑到Twittter和维基百科在有些国家或地区(如中国)无法使用的现状。

? 基本上就是Kachru(1985)那个著名的世界英语“三同心环”(three concentric circles)模型的内环(inner circle)国家。

? 比如对2050年使用前五位语言的预测(http://fairlanguages.com/what-are-the-top-5-world-

languages-in-2050/),对英语—汉语谁是未来优势语言的分析(http://www.bbc.com/news/magazine-17105569)、对法语通用语地位的分析(http://www.antimoon.com/forum/t13949-45.htm)等。

? 至于如何能将多样性融于同一性中,欧盟是一个很好的例子,可参考刘海涛(2006b:374—389)等。

? 2015年10—11月,“语言帝国主义论”的权威学者Robert Phillipson到华讲学,也掀起了国内批判英语全球化的又一高潮(如杜宜阳2015、贾振霞2015等)。

十年后的今天,相信数量应该会有增多。

苏格兰公投和加泰罗尼亚公投就是这波趋势的标志性事件。

参见http://qz.com/96054/english-is-no-longer-the-language-of-the-web/。

参见http://www.globish.com/。

比如它可能更适用于最基本层次的交流,例如对语言要求不高的跨国商务,特别是多语工作环境的交流,以及短期旅游、访学等。

进一步的分析可参看陈保亚(2016)等。

《光明日报》2015年11月2日报道了第七届世界儒学大会。大会的共识之一就是,儒家思想应为世界提供兼济天下的精神力量。可参看http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1391642。

即中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、东正教文明、拉美文明,还有可能存在的非洲文明。与之相对应的语言则分别是:汉语、日语、印地语、阿拉伯语、英语—法语—德语、俄语、西班牙语、斯瓦希里语—豪萨语。

是政治学家罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)与克里斯琴·韦尔策尔(Christian Welzel)基于世界价值观调查而制作的一幅地图。他们依据价值观取向将不同的国家分为了九大集群,分别是英语国家、拉丁美洲、天主教欧洲、新教欧洲、非洲、伊斯兰教、南亚、东正教以及儒家文化。这一区分,跟上面亨廷顿的区分大同小异。可参见http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp。

匿名审稿专家指出:“其实是语言技术与人文两大根本属性的冲突与互动。知识论上对应于现代性(技术乐观主义)与后现代(解构本质论下的中心论与一元论)两大社会思潮。”感谢匿名审稿专家的指点。

全球治理已经越来越为各界所重视,比如据新华网北京2015年10月13日电,中共中央政治局10月12日下午就全球治理格局和全球治理体制进行了第二十七次集体学习。详见http://news.xinhuanet.com/politics/2015-

10/13/c_1116812159.htm。

参考文献

艾布拉姆·德·斯旺 2008 《世界上的语言——全球语言系统》,乔修峰译,广州:花城出版社。

艾伦·格林斯潘 2014 《动荡的世界:风险,人性与未来的前景》,余江译,北京:中信出版社。

安东尼·吉登斯 2001 《失控的世界》,周云红译,南昌:江西人民出版社。

陈保亚 2016 《语势:汉语国际化的语言条件——语言接触中的通用语形成过程分析》,《语言战略研究》第2期。

戴庆厦 2012 《“濒危语言热”二十年》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期。

戴庆厦 2015 《科学理智地深入开展濒危语言保护的研究》,《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

戴庆厦、张景霓 2006 《濒危语言与衰变语言——毛南语语言活力的类型分析》,《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)第1期。

杜宜阳 2015 《破除英语迷思,亟需中国智慧》,光明网,11月5日。http://123.9mw.cn/2015-11/05/content-

17621291.thm。

法理德·扎卡利亚 2009 《后美国世界:大国崛起的经济新秩序时代》,赵广成、林民旺译,北京:中信出版社。

弗朗西斯·福山 1999 《大混乱——人性与社会秩序重建》,张达文译,《外国哲学社会科学文摘》第10—11期。

葛兆光 2015 《对“天下”的想象:一个乌托邦想象背后的政治、思想与学术》,《思想》第29期。

韩震 2011 《关于不确定性与风险社会的沉思——从日本“3·11”大地震中的福岛核电站事故谈起》,《哲学研究》第5期。

黄长著 2009 《全球化背景下的世界诸语言:使用及分布格局的变化》,《国外社会科学》第6期。

贾振霞 2015 《中国外语教育不能盲目跟风英美》,光明网,11月18日。http://123.9mw.cn/2015-11/16/content-17747032.htm。

李宇明 2007 《探索语言传播规律:序“世界汉语教育丛书”》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)第4期。

李宇明 2008 《语言功能规划刍议》,《语言文字应用》第1期。

李宇明 2012 《中国语言生活的时代特征》,《中国语文》第4期。

李宇明 2013 《提升中华语言文化的国际魅力》,《华文世界》第112期。

李宇明 2014 《汉语的层级变化》,《中国语文》第6期。

李宇明 2016 《由单语主义走向多语主义》,《语言学研究》第1期。

刘海涛 2006a 《国外濒危语言研究概述》,《长江学术》第3期。

刘海涛 2006b 《欧洲联盟的语言状况和语言政策》,《中国语言生活状况报告(2005)》(上编),“中国语言生活状况报告”课题组编,北京:商务印书馆。

罗兰·罗伯森 2000 《全球化:社会理论和全球文化》,梁光严译,上海:上海人民出版社。

诺姆·乔姆斯基 2011 《美国衰落:原因和结果》,牛田盛译,《国外社会科学》第1期。

钱 伟 2015 《东南亚、南亚地区的“一语两名”及“一语两文”现象》,《东南亚南亚研究》第2期。

邱立本 2015 《恐怖全球化与全球恐怖化》,《亚洲周刊》第6期。

塞缪尔·亨廷顿 1998 《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社。

时殷弘 2013 《全球政治形势和国际格局透视》,《现代国际关系》第4期。

童 珊 2014 《全球化背景下的语言战略与文化霸权》,《马克思主义研究》第5期。

王春辉 2014 《城市化进程中的社会语言学效应研究》,《江汉学术》第5期。

王春辉、高 莉 2009 《因特网上的语言多样性问题》,《语言文字应用》第2期。

王缉思 2009 《当代世界政治发展趋势与中国的全球角色》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)第1期。

王缉思、唐士其 2010 《三十年来的世界政治变迁——同一性与多样性并存》,《国际政治研究》第1期。

汪丁丁 2014 《路径依赖性:人口、经济、技术(序一)》,《技术的本质》,布莱恩·阿瑟著,曹东溟、王健译,杭州:浙江人民出版社。

汪晖 1995 《秩序还是失序?——阿明与他对全球化的看法》,《读书》第7期。

杨卫东 2013 《全球化时代的语言文化帝国主义》,《国际论坛》第4期。

扬·布鲁马特、沙克·科霍恩、高一虹 2011 《探索全球化的社会语言学:中国情境的“移动性”》,《语言教学与研究》第6期。

伊曼纽尔·沃勒斯坦 2006 《知识的不确定性》,王昺等译,济南:山东大学出版社。

俞可平 2002 《全球治理引论》,《马克思主义与现实》第1期。

张 黎、张钰浠 2016 《世界500强企业官方网站语言使用情况》,《语言战略研究》第2期。

张西平、柳若梅 2008 《世界主要国家语言推广政策概览》,北京:外语教学与研究出版社。

张勇先 2014 《英语的发展史》,北京:外语教学与研究出版社。

赵守辉、张东波 2012 《语言规划的国际化趋势:一个语言传播与竞争的新领域》,《外国语》第4期。

周庆生 2012 《从经济社会发展看京语使用变化》,《中国社会语言学》第2期。

周庆生 2016 《语言保护论纲》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第2期。

周有光 1989 《二战后的语言计划》,《语文建设》第4期。

Abbot, Marty, Richard D. Brecht, Dan E. Davidson, Hans Fenstermacher, Donald Fischer, William P. Rivers, Robert Slater, Amy Weinberg, and Terrence Wiley. 2014. Language for All? Final Report. European Journal of Language Policy 6(2), 252-259.

Acharya, Amitav. 2014. The End of American World Order. Cambridge: Polity.

Amano, Tatsuya, Brody Sandel, Heidi Eager, Edouard Bulteau, Jens-Christian Svenning, Bo Dalsgaard, Carsten Rahbek, Richard G. Davies, and William J. Sutherland. 2014. Global Distribution and Drivers of Language Extinction Risk. Proceedings Biological Science 281, 79-85.

Australian Government. 2012. Australia in the Asian Century (White Paper 2012). n.d. 13 Nov. 2015. http://www.murdoch.edu.au/ALTC-Fellowship/_document/Resources/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf.

Biersteker, Ann J. 2015. Links That Speak Only Some Language. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(15), E1814.

British Council. 2013. The English Effect: The Impact of English: What Its Worth to the UK and Why It Matters to the World. n. d. 13 Nov. 2015. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/english-effect-report-v2.pdf.

Chew, Phyllis Ghim-Lian. 2009. Emergent Lingua Francas and World Orders: The Politics and Place of English as a World Language. New York: Routledge.

Crystal, David. 2003. English as a Global Language (Second Edition). New York: Cambridge University Press.

Duchêne, Alexandre and Monica Heller. 2012. Language in Late Capitalism: Pride and Profit. New York: Routledge.

Fishman, Joshua A. 1998-1999. The New Linguistic Order. Foreign Policy 113(Winter), 26-32, 34-40.

Gal, Susan. 2012. Sociolinguistic Regimes and the Management of “Diversity”. In Alexandre Duchêne and Monica Heller (eds.). Language in Late Capitalism. New York/Abingdon: Routledge.

Graddol, David. 2004. The Future of Language. Science 303(5662), 1329-1331.

Graddol, David. 2006. English Next: Why Global English May Mean the End of “English as a Foreign Langue”. London: British Council.

Grin, Fran?ois. 2015. The Economics of English in Europe. In Thomas Ricento (ed.). Language Policy and Political Economy: English in a Global Context. Oxford: Oxford University Press.

Hale, Ken, Michael Krauss, Lucille J. Watahomigie, Akira Y. Yamamoto, Colette Craig, LaVerne Masayesva Jeanne, and Nora C. England. 1992. Endangered Languages. Language 68(1), 1-42.

Harmon, David and Jonathan Loh. 2010. The Index of Linguistic Diversity: A New Quantitative Measure of Trends in the Status of the Worlds Languages. Language Documentation & Conservation 4, 97-151.

Hedley, R. Alan. 2005. Linguistic Diversity and Sustainable Development: The Role of International Non-Governmental Organizations. In Denis Cunningham and Anikó Hatoss (eds.). An International Perspective on Language Policies, Practices and Proficiencies. Belgrave: FIPLV.

Holmes, Bernardette. 2014. Born Global: Summary of Interim Findings. London: British Academy.

Kachru, Braj. 1985. Standards, Codification, and Sociolinguistic Realism: The English Language in the Outer Circle. In R. Quirk and H. Widdowson (eds.). English in the World: Teaching and Learning the Language and Literatures. Cambridge: Cambridge University Press.

Lightfoot, David. 2006. How New Language Emerge. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

McCrum, Robert. 2010. Globish: How the English Language Became the Worlds Language. New York: W. W. Norton.

McWhorter, John H. 2005. Defining Creole. New York/Oxford: Oxford University Press.

Moriarty, Máiréad. 2015. Globalizing Language Policy and Planning. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Neeley, Tsedal B. 2012. Global Business Speaks English. Harvard Business Review 90(5), 117-124.

Nettle, Daniel. 1998. Explaining Global Patterns of Language Diversity. Journal of Anthropological Archaeology 17, 354-374.

Noack, Rick and Lazaro Gamio. 2015. The Worlds Languages, in 7 Maps and Charts. The Washington Post, 23 Apr.

ORourke, Bernadette, Joan Pujolar, and Fernando Ramallo. 2015. New Speakers of Minority Languages: The Challenging Opportunity. International Journal of the Sociology of Language 231, 1-20.

Ostler, Nicholas. 2005. Empires of the Word: A Language History of the World. New York: Harper Collins.

Ostler, Nicholas. 2010. The Last Lingua Franca: English until the Return of Babel. New York: Walker & Company.

Paltridge, Brian and Sue Starfield (eds.). 2013. The Handbook of English for Specific Purposes. Malden/Oxford: Blackwell Publishing.

Phillipson, Robert. 1992. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Phillipson, Robert. 2009. Linguistic Imperialism Continued. London/New York: Routledge.

Piller, Ingrid and Jinhyun Cho. 2013. Neoliberalism as Language Policy. Language in Society 42, 23-44.

Ricento, Thomas (ed.). 2015. Language Policy and Political Economy: English in a Global Context. Oxford: Oxford University Press.

Ronen Shahar, Bruno Gon?alves, Kevin Z. Hu, Alessandro Vespignani, Steven Pinker, and César A. Hidalgo. 2014. Links That Speak: The Global Language Network and Its Association with Global Fame. Proceedings of the National Academy of Sciences 111(52), E5616-E5622.

Silver, Rita Elaine, Guangwei Hu, and Masakazu Iino. 2002. English Language Education in China, Japan, and Singapore. Singapore: Nanyang Technological University.

Sonntag, Selma K. and Linda Cardinal. 2015. State Traditions and Language Regimes: Conceptualizing Language Policy Choices. In Linda Cardinal (ed.). State Traditions and Language Regimes. Montreal & Kingston/London/Ithaca: McGill-Queens University Press.

van Parijs, Philippe. 2000. The Ground Floor of the World: On the Socioeconomic Consequences of Linguistic Globalization. International Political Science Review 21(2), 217-233.

Vigouroux, Cécile B. and Salikoko S. Mufwene (eds.). 2008. Globalization and Language Vitality: Perspectives from Africa. London/New York: Continuum.

Wang, Shuhan C., Frederick H. Jackson, Mouna Mana, Rachel Liau, and Bruce Evans. 2010. Resource Guide to Developing Linguistic and Cultural Competency in the United States. College Park: National Foreign Language Center at the University of Maryland.

Weber, George. 1997. Top Languages: The Worlds 10 Most Influential Languages. Language Today 3, 12-18.

Whaley, Lindsay. 2003. The Future of Native Languages. Futures 35, 961-973.

责任编辑:丁海燕