中小学科学教科书中的隐喻及其教学意义

2016-05-29高维

高 维

(天津师范大学教育科学学院,天津 300387)

当前我国学科教学中的隐喻研究基本上局限在狭隘的教学层面,对课程中隐喻的存在形态鲜有深入的研究。这种技艺化的研究取向更多地将隐喻视为一种使学生理解和掌握知识、技能的方法。隐喻作为一种基本的认知和表达方式,弥漫于人类的语言、文学和科学等文化活动中。这样一种广泛存在的认知和文化现象,也必然广泛地存在于中小学课程中。本文主要对中小学科学教科书中隐喻的存在形态进行分析,并探讨其对教学的意义。

一、中小学科学教科书中的隐喻

在语言和文学中,隐喻是一种重要的认知和表达方式。在科学领域,隐喻也发挥着重要的认知和交流功能。在中小学科学教科书中也有大量的隐喻,为了对科学教科书中的隐喻形成条理化的认识,我们有必要对其中的隐喻进行分类。

(一)人文隐喻与科学隐喻

在科学教科书的文本表述中,不仅有抽象的、客观的科学语言,而且有形象的、主观性的人文语言。虽然科学课程的核心内容是科学知识、科学方法和科学精神,但科学课程中与这些内容没有直接关系的人文语言至少丰富了科学课程的形象,增添了科学课程的趣味性。在科学教科书中,除了紧密地以科学问题为主题的科学隐喻,还有一些具有一般语言特征甚至是文学色彩的隐喻,这些隐喻可被称为人文隐喻。

科学教科书中的人文隐喻有利于增添科学课程的趣味性。虽然科学课程中的人文隐喻并不多见,但是,通过对教科书审慎的分析,我们还是能够有所发现。人文隐喻主要体现在教科书章与节的引言中。如《光与颜色》的开篇说:“雨后的天空,有时可以看到一道彩虹。它色彩绚丽,犹如一座用鲜花编织而成的天桥。”(《科学》四下)初中物理教科书每一章的引言都洋溢着文学的色彩,也都富含着隐喻。如“光现象”一章的引言犹如语文教科书中的语言:

节日的夜晚,随着礼花炮声的阵阵轰鸣,空中的礼花上下飞舞,色彩斑斓,千姿百态,有的似蛟龙狂舞,有的如天女散花,它们争着、抢着向人们展示自己美丽、漂亮的身影;街道两旁、楼房周围的彩灯将地面映得通红。整个城市被这姹紫嫣红、五颜六色的礼花、灯光装点成了光的世界。(《物理》八上)

在教科书文本的正文中也存在着一些日常的人文隐喻,如将噪音比作为“隐形杀手”(《物理》八上),在介绍废电池与环境保护的内容时,提出世界上许多国家对电池都实现了“从摇篮到坟墓”的全过程管理(《物理》八下)。

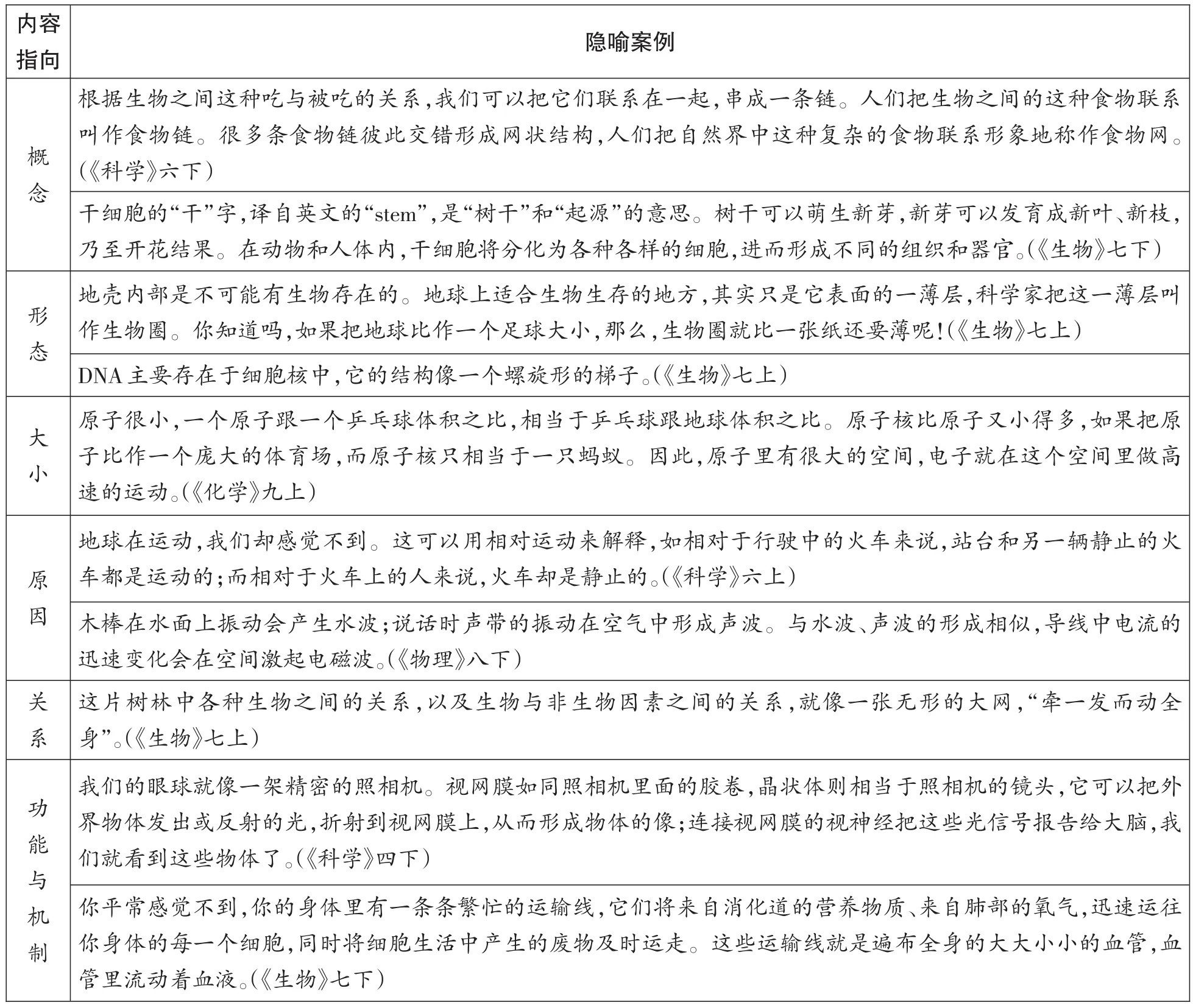

毫无疑问,科学教科书中的隐喻更多地属于科学隐喻,其以科学问题为主题。从内容指向来看,科学隐喻涉及概念、形态、大小、原因、关系、功能与机制等方面。就像日常语言中的许多概念是隐喻性的一样,科学领域中的许多概念,如“功”“声波”“电磁波”“食物链”“食物网”“细胞壁”“细胞膜”“细胞核”“干细胞”等也是隐喻性建构的。这些隐喻性概念是科学教科书中隐喻的重要内容。只是由于我们在使用这些概念时更多地关注了其实际内涵,而忽略了其形成的隐喻性机制。除了隐喻性概念,科学教科书中还有许多说明形态、大小、功能,解释某种关系、原因和机制的隐喻。其中典型的案例,如表1所示。

以上是从内容指向的角度对科学隐喻概况的初步认识,为了获得更广泛和深入的认识,我们有必要从其他视角对教科书中的科学隐喻进行探讨。

(二)科学家使用的隐喻与教科书编写者使用的隐喻

在科学隐喻的范畴内,依据隐喻的使用主体,可以分为科学史上科学家使用的隐喻与教科书编写者使用的隐喻。科学史上科学家使用的隐喻主要是为了推动科学理论和技术的创新,而教科书编写者使用的隐喻则主要是为了促进学习者对科学教科书中知识的理解。由于上文所言的科学隐喻都属于教科书编写者使用的隐喻,因此这里对其不再赘述。

在科学史上,卓越的科学家们使用了大量的科学隐喻,许多隐喻启发了科学家的理论假设和创新以及技术革新。如德国化学家凯库勒受到弯曲盘绕的蛇的形状的启发而发现了苯分子的环状结构,荷兰物理学家惠更斯基于光和声的诸多性质的相似,提出光也像声音一样是一种波动的假说,英国生物学家达尔文受到人口学家马尔萨斯的人口学说的影响而提出了进化论思想。又如当牛顿沉思月亮的运动机制问题的时候,从树上坠向地面的苹果被牛顿视为物体在重力作用下的运动。这又使他忽然意识到月亮绕地球的旋转也是一种指向地球质心的“下落”运动。基于这一相似性的认识,牛顿的万有引力定律便“呼之欲出”了。[1]富兰克林通过将闪电和静电相类比而猜想闪电是一种自然放电现象。这一猜想得到了风筝实验的证实,从而揭开了闪电之谜。而气体分子运动论、哈维的血液循环理论、卢瑟福的行星原子模型等,都是基于类比思维而建立起来的。[2]

表1 中小学科学教科书中的科学隐喻

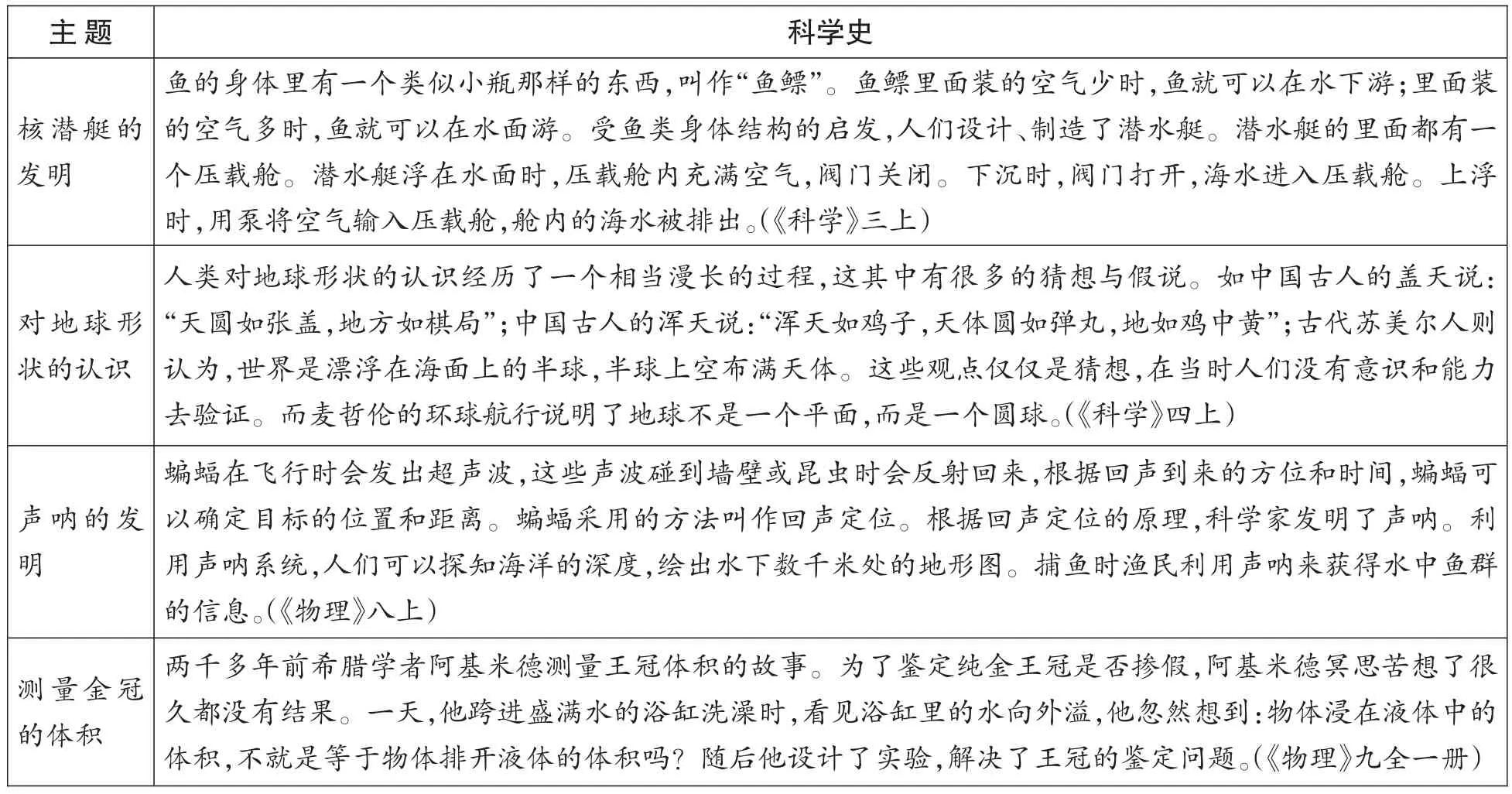

中小学科学教科书呈现了许多关于科学史的内容,但关涉隐喻的却极为少见,主要案例如表2所示。

总体来看,当前科学教科书对科学史上的隐喻的渗透屈指可数,甚至在介绍达尔文的自然选择学说的产生过程(《生物》八下)时,丝毫没有提到隐喻思维在其中所起到的重要作用。

(三)自然隐喻、生活隐喻和学科隐喻

依据隐喻的源域,科学教科书中的隐喻可以分为自然隐喻、生活隐喻和学科隐喻。自然隐喻的源域是自然界的事物,生活隐喻的源域是人类生活中的事物,而学科隐喻的源域则是各门学科的知识。其中,学科隐喻又可以分为学科内的隐喻和学科间的隐喻。学科内的隐喻的源域和目标域属于同一个学科,而学科间的隐喻的源域和目标域属于不同的学科。

自然隐喻常用自然界的事物和现象来类比科学知识,如用水波来类比声波(《物理》八上)。上文中所谈的案例,如“干细胞”以及基于蝙蝠回声定位能力和“鱼鳔”特性而制作的声呐和潜水艇等也都属于自然隐喻。总体来讲,教科书中的自然隐喻较少,而绝大多数都属于生活隐喻。如用“链”隐喻生物之间连续的吃与被吃的关系,用螺旋形的梯子隐喻DNA的结构,用照相机隐喻眼球看到物体的机制,等等。

科学教科书中的学科隐喻较少,笔者发现的仅有寥寥几例。学科内的隐喻主要是物理学科中声光电知识间的类比,如在讲述回声的知识时,通过光的反射来说明声音的反射(《科学》四下),又如上文中提到的以声带的振动在空气中形成的声波来类比导线中电流的迅速变化而在空间中激起的电磁波(《物理》八下)。关于学科间的隐喻,笔者仅发现一例:“就像26个英文字母可以拼写出数十万个英语单词那样,利用化学方法分析众多的物质,发现组成它们的基本成分——元素其实只有100多种。”(《化学》九上)

二、中小学科学教科书中的隐喻的教学意义

作为认知和表达的基本方式,隐喻广泛地存在于科学教科书中。然而,无论是在教学理论界还是在教学实践界,科学教科书中的隐喻都没有引起足够的重视。在教学理论界,鲜有研究者对科学教科书中的隐喻及其教学意义进行研究;而在教学实践界,广大教师仅仅将隐喻视为形象的或有利于学生理解的一种教学方式。因此,在对科学教科书中的隐喻梳理和分析的基础上,有必要进一步阐释其多样的教学意义。

表2 中小学科学教科书中呈现的科学史上科学家使用的隐喻

(一)激发学习兴趣

学生的学习兴趣是有效教学的重要前提。一般来讲,具有生动、形象的语言,贴近学生经验的课程内容更能够引发学生的学习兴趣。科学教科书中的隐喻就具有以上这些特点。

科学教科书中的知识是高度概念化和抽象化的。隐喻改变了科学教科书的面貌。科学教科书中的人文隐喻提高了其文学性和趣味性,而科学隐喻使抽象难懂的科学知识变得形象直观,也有利于激发学生的学习动力。

隐喻思维是低年级儿童思维的重要特征,但并不是他们的“专利”。当青少年和成人遇到自己难以理解和表达的事物时,往往也诉诸隐喻思维方式。各年龄段科学教科书中的隐喻实质上满足了学习者认知的需要。

(二)理解课程内容

科学隐喻是传播科学知识的重要方式。科学家在撰写科学著作时,也常常使用通俗易懂的隐喻来表达。如为了解释天体物理学和量子思想,斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)在他关于宇宙学的经典著作《时间简史》中使用了至少74个日常类比。在解释宇宙向所有方向同样地膨胀时,他说这非常像一个表面涂上了许多污点的气球被平稳地吹涨的情形。[3]

而为了使学生更好地理解课程知识,编写者在科学教科书中使用了大量的隐喻。这些隐喻通常用来自自然的、生活的以及学生已经学习过的知识来表达将要学习的新知识,涉及概念、形态、大小、原因、关系、功能等方面的内容。如果教师基于这些隐喻开展教学,将有利于学生对新知识的理解。如将DNA的结构比作螺旋形梯子的隐喻,有利于学生对DNA形态的感知,而将人遍布全身的血管比作“运输线”,也有利于学生对血管功能的认识。这里需要特别指出的是,用学科隐喻来表达将要学习的新知识,不仅像自然隐喻和生活隐喻一样有利于学生对知识的理解,而且可以加强学科内和学科间知识的联系,从而促进学生对学习内容的整体性把握。如声光电在一些性质上具有相似性,其物理现象之间的类比有利于学生建立知识之间的联系。

另外,在科学史上,科学家使用的一些隐喻推动了科学理论和方法的进步,对科学家使用的隐喻(如阿基米德测量金冠体积时所使用的隐喻)的讨论,不仅有利于学生对科学知识的理解,而且有利于其理解科学发现和发明的过程。

(三)沟通科学与人文

隐喻不仅是跳跃在科学与文学之间的“精灵”,而且是沟通科学与人文的“桥梁”。科学教科书中的隐喻具有丰富的人文意蕴。

在科学教科书中,具有人文意蕴的隐喻可被分为三类。一是科学教科书中的人文隐喻。科学教科书中的人文隐喻无疑极大地改变了科学课程的面貌。这些人文隐喻甚至具有文学般的语言。面对这些隐喻性的语言,可能有人会质疑,科学课程中的人文隐喻将影响科学知识的精确性以及科学教学的有效性。实际上,具有文学色彩的隐喻主要体现在章节的引言上,并不存在于阐释具体科学知识的内容中。而人文隐喻中的简单隐喻,如“隐形杀手”“从摇篮到坟墓”并不会消解相关科学语言的明晰性,反而增添了语言表达的活力和趣味。二是科学史上科学家使用的隐喻。科学史上科学家使用的隐喻中有的推动了科学的发展,有的则使科学家误入歧途。从宏观的意义上讲,无论是推动科学发展的隐喻,还是使科学家误入歧途的隐喻,都是科学发展的动力。而科学家在运用这些隐喻进行猜想和假设以及求证的过程中所体现的精神,无疑具有丰富的人文教育意义。三是教科书编写者使用的科学隐喻。这些隐喻往往通过熟悉的事物来认识和理解科学知识,体现了对学生既有知识和经验的重视。学生在学习包含隐喻的课程内容时,将可能会因“轻车熟路”而获得愉悦的认知体验。

综上所述,中小学科学教科书中的隐喻在激发学生的学习兴趣、促进学生对课程内容的理解、融通科学与人文等方面具有广泛的教学意义。同时,我们还需认识到,教师关注科学教科书中的隐喻并实现其教学意义的过程也是熏陶学生隐喻思维的过程。在此过程中,学生的隐喻思维将得到润物细无声般的培养。▲

参考文献:

[1][2]张琼,于祺明,刘文君.科学理论模型的建构[M].杭州:浙江科学技术出版社,1990:74,76.

[3]Harrison A G,Treagust D F.Teaching and Learning with Analogies:Friend or Foe?[M]//Aubusson P J,Harrison A G,Ritchie S M.Metaphor and Analogy in Science Educa⁃tion.Dordrecht:Springer,2006:15.