“温饱型老化”背景下农村“五老”模式探究

——基于需求层次观点

2016-05-18施佳璐

施佳璐

“温饱型老化”背景下农村“五老”模式探究

——基于需求层次观点

施佳璐

摘要:处理好农村老龄化问题对维持农村社会稳定和促进“三农”事业发展具有积极的意义。依托我国人口结构变化趋势,分析当前农村发展现状,提出了“温饱型老化”的新理念,旨在解决当前农村老人吃饱穿暖的问题。系统和创新性地提出了“温饱型老化”背景下农村“老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐”的“五老”模式,5个层级从低到高与马斯洛需求层级高度对应;提出了模型应用的具体对策和建议,将老年人从依赖者角色转化为生产价值创造者,为社会减轻养老负担,开拓新型农村银发商机。

关键词:“温饱型老化”;农村“五老”模式;马斯洛需求层次

2006年中国老龄办发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》显示,2001—2006年为中国人口快速老化阶段,平均每年新增596万老龄人口①,65岁以上人口年平均增长率达3.28%。据预测,到2020年末,全国65岁以上老年人口将达到2.48亿人,其中约70%居住在农村。研究表明,2020年后我国老龄化程度将继续提高,预计人口老龄化峰值将在2060年前后到来,届时老龄人口比重将达到40%[1]。我国农村人口比重大,青壮年劳动力整体呈现持续流出状态,以常住人口计算,农村老龄化水平超过城镇。农村老龄化问题波及的规模更广、范围更大,加之农村生活水平相对较低,老龄化相关产业发展迟缓,老龄化导致的系列问题更加突出。因此,解决农村老龄化问题对维持农村社会稳定,促进“三农”事业发展,实现全面建成小康社会具有积极的意义。

一、当前农村老龄化现状与问题分析

(一)农村人口结构老龄化现状

我国人口结构从金字塔逐渐向倒金字塔转变,出现严重的头重脚轻状态,年轻人背负越来越多的养老压力和负担。依照目前我国人口发展趋势,到2060年我国总人口数会降为11亿左右,届时65岁以上的老年人口预计会达到4亿多人,约占总人数的39.39%[2]。人口结构老龄化问题在农村地区更加严重。中国统计年鉴数据显示,截止2013年,我国农村老年人口总人数达到1.27亿,是城市老年人口的1.69倍;农村老龄化水平高达9.7%,是城镇的2.1倍;农村老年人抚养比率为4.58∶1,即农村4.58个青壮年劳动力养活一个老人。农村青壮年劳动力在城市化大趋势下持续向城市流动,由此引发“空巢老人”的数量不断上升,目前已接近1亿。农村社会保障体系缺失与农村老年人口劳动能力衰退的矛盾尤为突出,具体表现为农村看病难、基本生活缺乏保障,甚至出现病、死无人问津的现象,社会整体呈现显著的“未富先老”情况。这对实现农村社会经济发展和全面建设小康社会的中长期发展目标将产生不利影响。

(二)农村“温饱型老化”的基本定义

我国城乡二元结构差异显著,城乡间生活水平、需求、产业形态表现也不同。相对城镇而言,农村地区经济发展滞后,养老保障不健全,贫困老人比例高,大部分老人的生活水平还停留在温饱阶段。农村老有所养、老有所依的基本生活问题成为目前关注的焦点。本次研究将这种现象创新性地定义为“温饱型老化”。“温饱型老化”旨在促进农村老人过上吃饱穿暖的基本生活,长远目标是在温饱型老年生活基础之上,逐渐迈向小康阶段甚至富裕阶段,激励精神需求因素,缩短城乡二元老龄化问题。

(三)“温饱型老化”是当前农村老人迫切又现实的需求

随着人口老龄化进程加速,社会资源配置将向医疗、健康、养老等领域倾斜。我国农村老年人口占全国老年人口的70%左右,其中约46%的老年人没有养老保障,相较于城镇高出20%左右。然而,我国医疗、健康、养老等资源主要集中在城市,农村养老需求与供给存在显著矛盾[3]。有研究表明,2013年老年人因病负债的比例农村为27%左右,城市为14%左右;“空巢老人”的比例农村为56%左右,城市为42%左右[4]。因此,在当前农村养老资源供给缺口较大的前提下,优先解决农村老人饮食、住宿和医疗等基本生活问题是当前社会工作的重中之重。“温饱型老化”是当前农村最合适和紧迫的对策。

二、马斯洛需求层次观点下的“五老”模式

(一)马斯洛需求层次理论

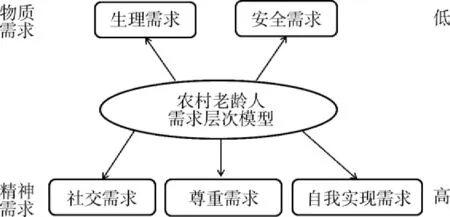

马斯洛需求层次理论是组织行为激励理论中应用最广泛的理论。马斯洛需求层次理论主要将人类的需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现5个层次。5种需求从低到高形成金字塔形状,只有满足低层次的需求后才会出现更高层次的激励因素。本次研究将需求层级从低到高分为低阶的温饱阶段、中阶的小康阶段和高阶的富裕阶段,并与马斯洛的需求层次相对应。具体的需求层次对应关系见图1。温饱阶段的需求即为基本的生存和生活的需求,包括生理和安全需求;小康阶段需求是在满足温饱的基础上追求更高层次的精神需求,包括尊重和社交需求;富裕阶段需求为马斯洛提出的最高层级的精神需求,包括自我实现需求。

图1 需求层次对应关系

马斯洛认为,一个国家国民的需求层级与这个国家的经济发展水平、科技发展水平、文化程度和人民受教育程度直接相关。在不发达地区,追求生理和安全需求的人数占较大比重,而高级精神需求的国民比例较小;在发达地区,情况相反。针对我国农村目前的生活、文化和受教育水平,老龄人需求层级主要停留在温饱阶段的生理和安全需求。

鉴于我国农村老人的生活水平较低,目前还处于温饱阶段,也即是物质需求的满足阶段,可将马斯洛需求层次理论调整成上下两个层级:低层级即物质需求层级,是目前农村老龄化问题亟待解决的需求;高层级即精神需求层级,是农村老龄化问题的长远目标。调整后的需求层次对应关系见图2。随着城镇化程度加深,经济发展推进,当满足物质需求层级后将向高层级的精神需求迈进。

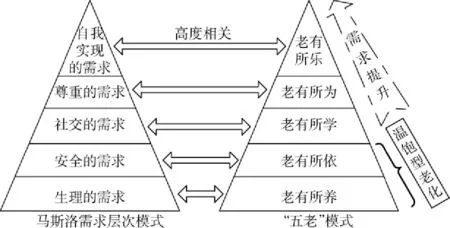

(二)农村“温饱型老化”背景下的“五老”模式

“五老”模式即为老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐5个层级,与马斯洛需求层级形成一一对应关系。需求层次理论与“五老”模式的关系对应图见图3。“五老”模式从低到高的养、依、学、为、乐与生理、安全、社交、尊重、自我实现存在高度关联性,从马斯洛需求观点来分析和构建老龄化系统架构是合理的。其中,老有所养、老有所依是物质需求满足阶段,也称为“温饱型老化”阶段,符合马斯洛提出的基本生活满足层级。

图2 调整后的需求层次对应图

图3 需求层次理论与“五老”模式的关系对应图

老有所养是满足马斯洛需求理论的最基本生理需求,即以政策为导向,为农村老年人提供基本的吃穿补助。老有所依是第2层级的安全需求,一部分进城务工老人回乡后子女不在身边,缺乏医疗保证及生活照顾,缺乏安全感,加之农村各类基础保障制度不健全,无人养、无依靠成为大部分农村老年人的生活常态。老有所学是在满足了基本温饱需求后,老年人可以通过提升个人的社会交际、教育娱乐等方式来丰富老年生活。老有所为是将老年人从依赖者的角色转化为非依赖者的角色,部分老人因为有一定的社会工作经验,要将这部分财富转化为生产力,让老年人参与社会价值的创造,为新一代成长青年提供更多的晋升途径和工作技巧。老有所乐是需求层次的最高阶段,当老年人满足了以上4个阶段后可以不为名利,通过自己喜欢和有兴趣的模式享受天伦之乐,实现自身的价值。

当前由于我国农村生活水平还处于温饱阶段,因此满足农村老人老有所养、老有所依是当前的首要任务。随着老龄化程度的加深和社会经济水平的提高,再逐渐构建完整的“五老”模式架构,满足老有所学、老有所为、老有所乐的需求。

三、“温饱型老化”背景下推进农村“五老”模式的对策与思考

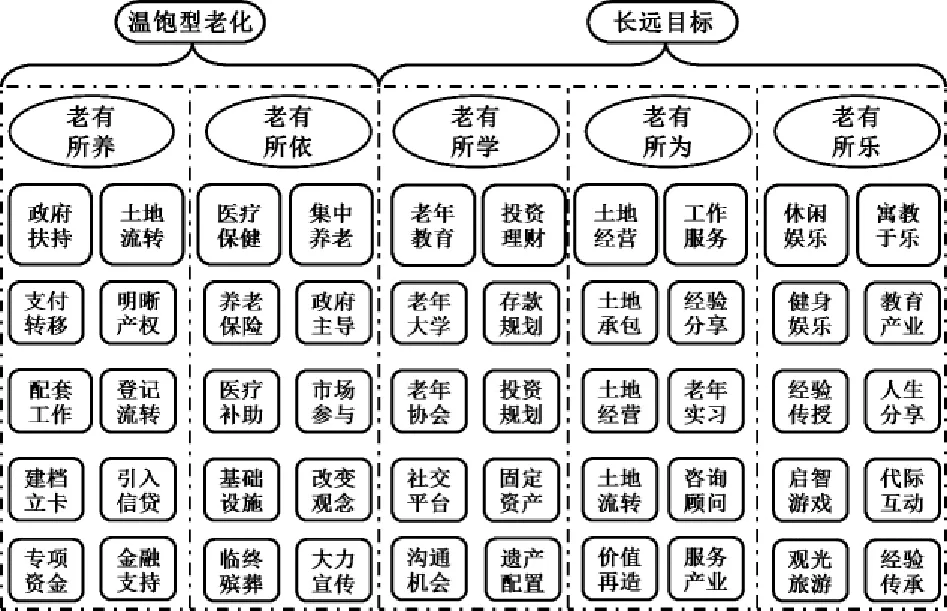

本次研究构建了“温饱型老化”背景下推进农村“五老”模式的对策体系,具体见图4。

图4 “温饱型老化”背景下推进农村“五老”模式的对策体系图

(一)老有所养,全面推进“温饱型老化”

尊重和把握农村经济发展规律,根据农村实际,推动全面实现“温饱型老化”。一是国家可通过转移支付建立专项资金支持农村“温饱型老化”的实现。地方政府应积极开展配套工作,督导乡镇为农村户籍老年人口建档立卡,全面掌握老年人经济状况、健康状况、家庭状况和征信信息,确保专项资金科学预算和精准对接。二是梳理各类农村不完全产权,赋予农村承包土地经营权、宅基地使用权、住宅所有权、林权等资产属性,保证农村老年人一定的财产性收入,从根本上确保“温饱型老化”内在质量和可持续性。三是有效管理各类农村产权的登记和流转。部分经济较为发达的农村可以依托将上述农村资源资产化引入信贷资源,并探索“倒按揭”②方式为养老产业提供金融支持。

(二)老有所依,完善养老保障机制

老有所依是老龄化进程中必须解决的安全需求问题。一是进一步完善农村医疗保健体系。据不完全统计,目前我国农村人口基本没有社会保障,因病致贫、因病返贫的现象在农村特别是贫困地区尤为突出[4]。由于医疗资源过度向大型中心城市集中,因此国家应统筹规划建立覆盖农村的医疗保障制度,发挥市场机制作用,依托财政政策引导,促进医疗资源重心下沉,丰富农村医疗资源,提升农村看病的便利性。二是针对农村实际情况推动集中养老。随着城市化进程加速,农村青壮年劳动力大量流向城市,“留守”老人比例逐年增加,要实现“老有所依”必须结合农村实际情况发展具有农村特色的“集中养老”。探索政府主导、市场参与的农村集中养老制度。由政府主导建设“集中养老”基础设施,并适度补贴运营费用,村集体和老人也需自主支付部分运营费用。三是加大宣传力度,扭转农村传统的养老观念。据最理想养老方式选择的相关调查数据显示,大约70.8%的农村高龄老人选择家庭养老,15.1%的老人选择自我养老,选择去养老院的只有7.5%[5]。因此,家庭养老依然是农村养老方式的主流和首选,但该方式或将逐步脱离农村实际。基层地方政府及相关部门应加大对“集中养老”的宣传力度,逐步推行“集中养老”。

(三)逐步实现“老有所学、老有所为、老有所乐”的长远目标

1.老有所学,培养科学理财观念。应将活到老,学到老的观念灌输于老年生活中,帮助老年人再次融入社会,获得新鲜的教育资源。可以通过定期开展老年大学下乡活动、村老年协会组织教育等方式,向老年人传授紧跟时代发展的新知识、新词汇、新技能,教会老年人一些简单的电脑知识、互联网应用工具等等。还可以通过村集体组织与部分技校挂钩,不定期开展老年养生知识讲座,让老年人的生活更加丰富,生活更加自理,同时减少年轻人的养老负担。除此之外,还可以开展一些投资理财培训或是讲座,让老年人的养老储蓄得到再利用,帮助老年人获得更多的经济来源。

2.老有所为,充分发挥老人价值。老有所为是发挥老年人价值的最佳途径,目前农村主要的劳动力集中在45~65岁之间,因此农村土地承包、经营、流转的主力仍然是农村留守老人。要积极改变老年人“依赖者”的角色,打破“老年无用论”的观念,让每一位老人都能最大化发挥自身价值。一方面老龄产业的发展可以为老年人提供更多的工作机会;另一方面也为企业和年轻人带来更多的银发商机。首先,政府可制定相应的优惠扶持政策,鼓励社会资金进入农村老年产业。其次,发展专业的老年服务中介组织,为老年人需求工作机会和岗位创造更多的平台和途径。再次,培养老年人服务产业。年龄在45~65岁,身体健康的农村中老年人可以成为家政服务中心的主要人力资源。最后,对于有一定城镇企业工作经验,或是管理经营能力的老人,可推荐进入企业作为咨询顾问,为企业的发展提供经验咨询,充分发挥老年人成熟、稳重、经验丰富等特质,将依赖者的角色转化为经验技术传承的最佳途径。

3.老有所乐,构建精神生活平台。目前,农村老人的高层次需求还处于精神贫困的状态,休闲健身、旅游观光、启智游戏等活动较少,连家庭电视都没有达到人均1台的比率[6]。因此,满足农村老人的精神需求成为农村养老工作的重点之一。应充分发挥老年社团、老年活动中心、福利中介、服务组织的功能,开展一些老年休闲娱乐活动,例如健身、经验分享、启智游戏,组织体能较好的老年人进行短期近距离的观光旅游。对于部分有一定文化程度或是城市工作经验的老人,可以开展一些经验分享会、技术传承教育等活动,不断丰富老年人的精神生活,使之达到自我实现的目的。

注释:

①本次研究将“老龄”为定义65岁及以上人口;高龄定义为85岁及以上人口。

②“倒按揭”也称“反向住房抵押贷款”,是指房屋产权拥有者把自有产权的房子抵押给银行、保险公司等金融机构;后者在综合评估借款人年龄、生命期望值、房产现在价值以及预计房主去世时房产的价值等因素后,每月给房主一笔固定的钱,房主继续获得居住权,一直延续到房主去世;当房主去世后,其房产出售,所得用来偿还贷款本息,其升值部分亦归抵押权人所有。

參考文献:

[1]杨江权.现阶段我国人口结构问题分析及推测研究[D].长春:吉林大学,2013.

[2]林宝.中国农村人口老龄化的趋势、影响与应对[J].西部论坛,2015(2).

[3]林莉莉.台湾高龄化社会的可行人口发展规划:需求层次观点[J].中国地方自治,2013(11).

[4]张彬瑜,张大勇,赵建利.农村高龄老人照料困境剖析[J].理论观察,2008(3).

[5]王瑞娟.农村老年人口养老问题透视[J].理论探索,2006(4).

[6]杨军昌,余显亚.论我国农村老年贫苦人口与“温饱型老龄化”问题[J].西北人口,2007(1).

(编辑:唐龙)

基金项目:2015年福建省社会科学基金青年项目“福建省三权分离农地不完全产权流转政策研究”(FJ2015C153);2014年福建省教育厅社科A类项目“巴泽尔理论视角下的农村土地不完全产权流转创新机制设计”(JAS14377)。

收稿日期:2016-01-08

作者简介:施佳璐(1985-),女,硕士,阳光学院(福建福州350015)管理系讲师,研究方向为农业经济和老龄化问题。

中图分类号:F840.67

文献标识码:A

文章编号:1673-1999(2016)04-0043-04