新型城镇化背景下农村剩余劳动力转移培训的探讨

2016-05-17陶红王蓝广东技术师范学院教育学院广东广州510665

陶红,王蓝(广东技术师范学院教育学院,广东广州510665)

新型城镇化背景下农村剩余劳动力转移培训的探讨

陶红,王蓝

(广东技术师范学院教育学院,广东广州510665)

摘要:在新型城镇化产业升级背景下,农村剩余劳动力转移在职业技能、生活习惯、文明素养等方面面临着巨大的挑战,而注重培训短期基本技能的农村剩余劳动力转移培训已无法适应当前背景下对人才的需求,亟需加强与升级。现代学徒制与农村剩余劳动力转移培训在培训目标、培训对象、学习方式等现实需求方面有很好的契合性,在此基础上,提出了农村剩余劳动力转移培训的现代学徒制模式。

关键词:新型城镇化;农村剩余劳动力;市民化;现代学徒制

一、农村剩余劳动力转移培训的必要性

(一)相关概念界定

农村剩余劳动力:农村剩余劳动力是指在一定时期及一定经济发展水平下,农村劳动力供给量超过农村经济必要劳动量的那部分劳动力。[1]

农村剩余劳动力转移:随着城市经济发展迅速,城市自身的劳动力供给严重不足,农村剩余劳动力需要向城镇转移,谋取一份非农产业的工作,最终将成为城镇人口。农村剩余劳动力的转移根据转移地域不同,有省内转移和跨省转移两种;根据流动性时间长短及户口变化,分为相对转移(即每年年初离开家乡,每年末回家,家庭住址未变,户口仍为农村户口的劳动力)和绝对转移(即离开农村后,没有选择回村,而是定居城市,户口从农村户口变更为非农户口的劳动力)两种。

农村剩余劳动力转移培训:外出务工成为农村剩余劳动力转移最主要的方式,但农村剩余劳动力的素质与技能水平与城镇的务工人员要求存在一定的差距,因此,为了提高农村剩余劳动力的技能水平和就业能力,促进农村剩余劳动力更好地向非农产业和城镇转移,使其适应城镇生活并稳定工作,因此,需要对农村剩余劳动力转移过程中进行培训。目前,农村剩余劳动力转移培训主要有两种,一种是转移前提供外出就业技能培训,另外一种是转移后提供技能提升培训。

农民工:虽然农村剩余劳动力不断地从农村转移出来,从事非农产业,但由于农村剩余动力转移过程的特殊性,他们并没有在城镇化过程中获得相应的市民身份,而是形成了目前一个非常特殊的社会群体——农民工,也就是处于相对转移中的省内和跨省转移的这种群体,即是本文论述农村剩余劳动力转移培训的对象。

(二)农村剩余劳动力转移培训的现状及主要特征

1.农村剩余劳动力转移培训整体规模小,以自发性外出为主

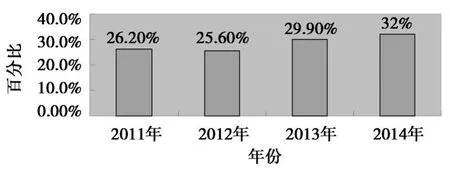

从图1可知,农民工接受非农业职业技能培训的比例逐年在增加,但仍然有超过60%的农民工没有接受非农业职业技能培训,培训的整体规模有待提高。农民工仍以自发性外出为主,即没有接受任何的专业技能培训就盲目地向城市流动,以谋取城市社会中不需要任何复杂的知识和技能的工作,由于获取就业信息能力差,技能素质低,只能选择“候鸟式”的就业,生活难以得到保障。

2.农村剩余劳动力转移培训目标侧重于培训短期的基本就业技能

《2003-2010年全国农民工培训规划》中指出,在2006-2010年,对拟向非农产业和城镇转移的5000万农村劳动力开展引导性培训,并对其中的3000万人开展职业技能培训。同时,对已进入非农产业就业的2亿多农民工开展岗位培训;《国务院办公厅关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》中指出,到2015年,力争使有培训需求的农民工都得到一次以上的技能培训,掌握一项适应就业需要的实用技能。此外,之前由我国政府组织实施的专门针对农村剩余劳动力转移培训的“农村劳动力转移培训阳光工程”(简称“阳光工程”)和“雨露计划”,培训内容为职业技能培训和引导性培训。

3.农村剩余劳动力转移培训内容侧重于职业技能培训与引导性培训

对农村剩余劳动力转移的职业技能培训内容主要是家政服务、餐饮、酒店、保健、建筑、制造等行业的基本职业技能知识与操作规范,引导性培训主要是开展基本权益保护、法律知识、城市生活常识、寻找就业岗位等方面知识的培训。[2]这些培训内容简单、层次低级,行业狭隘,培训时间短,农民工接受培训后仍然只能从事需体力、无需技能的工作。农民工接受培训后,收入并未得到改观,他们仍旧面临着巨大的生存压力,生活在城市的“边缘”,难以在城市“翻身”。在更新换代的产业革命下,缺乏就业竞争力与转岗能力的农民工很容易被智能机器淘汰。

4.农村剩余劳动力转移培训重政府培训项目与转移前的培训

我国农村剩余劳动力转移培训主要是政府组织实施的培训,由农村剩余劳动力所在出生地的培训机构承担培训,开展的是转移前的培训,培训内容与课程等方面全由输出地培训机构制定与规划。输出地承担转移前的培训,存在着两个方面的问题:一方面是与输入地用人单位的用人需求缺乏有效对接,难以掌握输入地瞬息万变的市场需求,难以培养适应当地劳动力市场的人才,内容不具有针对性,培训的质量难以评估;另一方面,农村剩余劳动力输出地经济发展落后,培训手段与方法滞后,硬件设施、师资力量等条件无法得到保障,相应地培训质量也无法得到保证。

5.农村剩余劳动力参加培训的积极性不高

农村剩余劳动力参加培训的积极性不高,存在的原因主要在于:一是农村剩余劳动力需要承担一定的培训费用,政府给予的补贴较少,培训费用增加他们的负担。二是我国劳动力准入制度没有严格落实,农民工没有经过培训也可以外出找到工作,而接受一次性的培训并不能得到直接的效益,并且培训内容也不符合他们的需要,权衡之下,培训的意愿不高。

图1 接受非农职业节能培训比例(数据来自全国农民工监测调查报告)

(三)农村剩余劳动力转移培训的需求

1.市民化进程中,农村剩余劳动力转移培训亟需加强

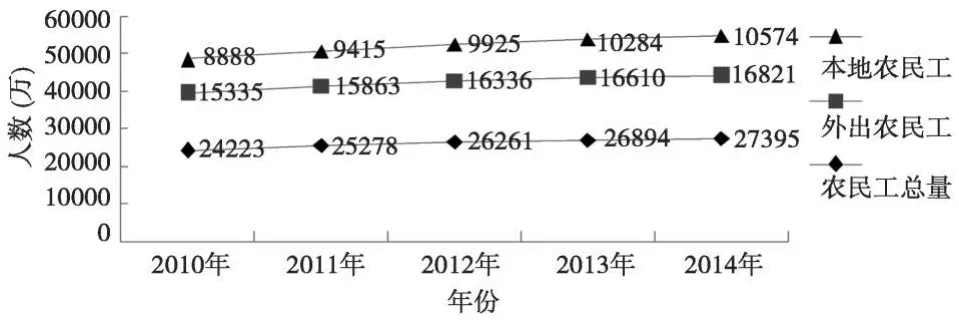

根据国家统计局抽样调查结果显示,农民工涌入城市务工的总量逐年在增加,2014年全国农民工总量为27395万人,比上年增加501万人,增长1.9%(见图2)。[3]随着新型城镇化的加速发展,对劳动力的需求将持续增长,对农民外出务工将会产生巨大的拉力,农村剩余劳动力转移的规模仍会继续扩大。然而,在城镇化快速发展过程中,大量农业转移人口难以融入城市社会,市民化进程滞后,被统计为城镇人口的2.34亿农民工及其随迁家属,未能在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的基本公共服务。[4]

图2 农村剩余劳动力转移的规模(数据来自全国农民工监测调查报告)

新型城镇化主要任务之一是要让农村劳动力中的相对转移不断有序地向绝对转移推进,2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,[4]把有能力、有意愿并长期在城镇务工经商的农民工及其家属逐步转为城镇居民,对未落户的农业转移人口,建立居住证制度。[5]但是各大城市的积分入户条件在年龄、文化程度、技术能力、职业资格职称、社会保险等方面都有要求,即农业转移人口需符合落户条件才能逐步转为城镇居民,在这样的条件下,对大部分农民工来说还只能是“望而退步”,是“遥不可及的梦想”。

此外,从农民转化市民的过程中,不仅仅是完成户籍和身份的改变,还需包括具有内在关联的五个方面:物质资源、生活方式、行为模式、工作能力和观念意识,而有质量的市民化过程应该包括职业、地域、身份、行为、角色、价值观、思维方式等方面的整体性转化过程。[6]因此,农民工的培训需要渗透思想意识、人文素养、生活习惯等方面的内容,以促进农民工再社会化,使其更好地融入城镇,成为真正意义上的市民。显然,目前培训着重于引导性培训与低级的职业技能培训,已然无法满足当前市民化的需求。农村剩余劳动力转移培训亟需加强,以试图通过再教育把农民工从弱势群体的边缘中解救出来,通过教育唤醒他们的主体意识,让他们获得自我发展能力。培训目标需从市民化角度考虑,需考虑农民工在当前形势变化下可持续发展问题。

2.产业升级背景下,农村剩余劳动力转移培训亟需“升级”

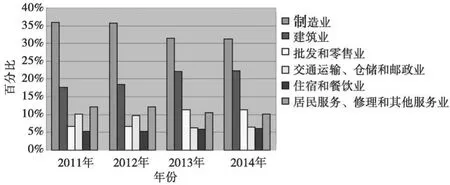

在新型城镇化产业升级背景下,市场需求变化快,产业结构不断向高新技术产业和服务业调整与升级,这将导致就业结构的变化:大部分的工作岗位与内容需要重新设计,低层次的、劳动密集型的工作岗位与大部分体力劳动将会被智能机器代替;新的劳动力市场要求新增劳动力有更高的科学素养、知识和更复杂的专业职业技能,并取得一定的职业资格证书,来适应新技术革命冲击下的市场变化以及满足现代产业的需求。然而,当前仍有绝大一部分农民工从事制造业、建筑业和服务业(见图3),即从事不需要专业知识和技能储备的岗位,他们所从事的岗位岌岌可危。

图3 农民工就业行业分布(数据来自全国农民工监测调查报告)

此外,在外出务工中有79.4%的农民工是青壮年,其中21-30岁占30.2%,31-40岁占22.8%,41-50岁占26.4%,从这可知,新生代农民工已占据农民工总量一大部分,现在及将来都会成为最主要的劳动力对象,他们渴望在城镇中拥有一份稳定、自我发展的职业,但苦于职业技能低,缺乏专业的知识和技能,只能在“下层社会”流动。农民工的总体文化程度不高,主要集中在初中水平为60.6%,而大专及以上学历仅占7.3%,[3]并不具备相应的职业能力来应对产业的升级,也不具备工作迁移能力来满足换岗等问题,在劳动力市场上并不具备竞争优势的他们将会何去何从?农村剩余劳动力转移培训亟需“升级”,培训层次亟需“升级”,需从劳动密集型转向技术、知识密集型。

二、现代学徒制与农村剩余劳动力转移培训的契合性

目前我国农村剩余劳动力转移培训着重解决的是农民工暂时就业问题,与农民工自身发展需求不适应,与新型城镇市民化进程中的需求不适应,与产业升级、经济结构调整的需求不适应,而从现代学徒制的视角来看待这一问题,能够为农村剩余劳动力转移培训的可持续发展提供很好的契机。

(一)现代学徒制的内涵与基本特征

现代学徒制是在传统学徒制的基础上融入学校教育的思想,校企深度合作、联合培养与教师和师傅联合传授的一种现代职业教育制度。具有以下基本特征:

第一,是国家战略层面上的教育制度,具有统一标准的培训框架。

第二,具有阶梯性的学习目标,如英国的现代学徒制分为前学徒制、学徒制、高级学徒制和高等学徒制。

第三,倡导学校本位与工作本位结合,提供学历教育与职业技术学习,更加注重职业教育的职业性、针对性,力求解决学校设置的专业与职业分离、理论与实践割裂的现实困境。

第四,独具特色的“双”,即培训对象具有双重身份,在学校是学生,在企业是正式的学徒;双重培训主体,即企业与职业学校提供培训课程并负责组织培训;双师培养,即企业师傅与学校老师联合传授;双学习基地,即学校的课堂、实训基地与企业的工作场所。

第五,是一种交替性的学习和培训,如一周里有1/3的时间在职业院校学习知识,2/3的时间在企业里学习技能操作。

(二)现代学徒制与农村剩余劳动力转移培训的契合

现代学徒制的独有特色,能很好地适应农村剩余劳动力转移培训的需求。两者具有以下五个方面的契合性:

1.培训目标的契合

其一,现代学徒制的目标,不是一次性的终结教育,而是有阶梯化的终身教育,[7]并不是提供简单的岗位培训,而是使培训者掌握职业能力,包括基本从业能力、社会能力、综合职业能力、职业道德素养等,旨在通过培训使培训者获得宽广的实用知识技能,可以胜任其职业领域里的所有工作任务,而不仅仅局限于某一工作岗位的任务,使培训者具备较强的社会适应性、市场竞争力、转岗能力,以适应新时势下产业升级与经济结构调整的需求。其二,在高等教育大众化的普及时代,将会有越来越多的人接受高等教育,而那些已从农村转移来的剩余劳动力,大部分还只是初中文化程度,他们当中大部分是新一代农民工,希望通过培训获得职业技能的同时有机会提升自身的教育水平,而现代学徒制倡导工作本位学习的同时,还提供学校教育的机会,培训者考试合格后可以同时获得学历证书与职业资格证书,既可以满足培训者对自身发展的需求,也能够缩短我国国民受教育水平的差距,为我国实现教育公平之路提供一种很好的途径。其三,由企业与职业院校联合提供培训课程,培训的目标适应当地的经济发展需求,能够掌握人才培养规格。

2.培训对象的契合

由于我国主要实施普通教育,存在社会与学校分离的结果,大多数人对书本没有趣味,对学问没有趣味。结果,大多数的人没有求学的机会了,而又不管这些人,这难道公平吗?[8]根据2014年全国农民工监测调查报告,数据显示20-40岁这年龄阶段达到53%,只有初中文化水平,而现代学徒制主要是强调动手操作能力,避免纯理论、纯学术化,适合绝大多数人的学习兴趣。此外,现代学徒制主要面向的是我国中等职业教育层次,注重实践性教学,对培养初中级的技术人员效果显著,能更好地适应我国农民工培训对象的特点。

3.学习时间、培训地点、培训费用的契合

由于大多数农民工为了生计需要而忙于工作,没有专门的时间去参加培训,现代学徒制的特征之一是学习时间灵活,招生等于招工,培训地点既可以在学校又可以在企业。企业可以为培训者提供工作实训的机会,资金上的支持。除此之外,职业学校与其他培训机构不同的是在师资力量、硬件设施等方面拥有更多的自身优势,可以通过校园文化的渗透,提升农民工的文化修养与素质,为培训提供了可靠的质量保障。在培训费用上,培训成本可以通过多方投入,农民工不会因为培训成本而阻碍获得学习的机会,而且农民工与企业签订学徒合同,可以获得学徒工资(劳动津贴),可以为其在一定程度上减轻生活的负担。

4.学习方式的契合

现代学徒制采用的是工学交替的学习方式,以使理论知识与工作实践融会贯通。农民工文化程度不高,对于理论性授课形式积极性不高且理解存在一定困难,即使懂得工作内容是什么,而不知道应该怎么去做,做了之后也不能理解为什么这样做,而现代学徒制避免了纯理论的传授,重在“从做中学”,重在工作情境中来培训学徒,及时给予学徒在学习中的反馈,这样对操作技能的学习更加有效、有针对性。农民工在学校学习了一些理论知识之后,可以直接应用到工作过程中,在学习的过程中如遇到不懂,企业师傅可以直接在现场解答疑惑,并亲自讲解传授。在农民工的角度而言,这种身教重于言传更加有利于他们的知识吸收,亲自动手的学习更能激发农民工学习的兴趣与学习欲望。通过这种工学交替的方式,既可以促进他们对理论知识的深入,培养他们的认知能力,又可以提高培训的质量,使农民工学到了自己真正需要的知识和技能。

5.多层次、多专业的培训内容与广大农民工不同的需求契合

首先,现代学徒制的培训内容涉及广泛,可以满足不同农民工的需求,给予农民工自由选择的机会,而不是被迫参加指定的课程。其次,现代学徒制提供的阶梯性学习目标,不同层级的学习任务对应不同的职业能力要求,符合农民工参差不齐的水平与需要,即农民工根据自身的学习能力与需求选择合适的级别。最后,如果农民工完成了相应的学习任务的要求,达到了相应级别的职称认定,获得了职业资格证的同时,若自身有往上发展的需求及学习能力,可以相继申请学习更上一层级的学习任务。

三、农村剩余劳动力转移培训的现代学徒制模式

农村剩余劳动力转移培训的现代学徒制模式(见图4)是以政府统筹规划,协同行业协会组织管理,由企业与职业院校共同负责对农民工培训的多元主体参与的培训模式,包括组织机构与培训实施保障、培训理念与培训目标、培训内容与培训评价。

图4 农村剩余劳动力转移培训的现代学徒制模式

(一)组织机构与培训实施保障

1.农民工学徒制领导办

地方政府结合本地的行业协会组织建立专门的农民工学徒制领导办,分管于教育部门的职业教育与成人教育职能部门下,负责职业院校与企业建立的农民工学徒制培训管理小组,主要任务有:根据本地经济发展情况、市场需求、企业用工需求与条件,发布招生与就业信息在农民工职业教育网站上;统筹本区域各职业院校优势、资源以设置合理的专业与课程、培训计划等;下达、宣传培训任务;评价各校实施的培训情况,并根据各校的绩效情况进行财政投入补贴;对整个农民工的培训过程实施监督、反馈信息;监督学校与企业、企业与农民工、企业师傅与农民工签订的合同,明确利益主体的权利与义务,并具有法律效力。

2.农民工学徒制培训管理小组

学校与企业共设立农民工学徒制培训管理小组,由农民工学徒制领导办实行专门管理。该小组负责农民工整个培训过程,如培训方案、培训计划、培训考核方式、师资安排、绩效考核以及全程就业指导与职业规划等。

3.培训实施保障

我国政府具有高度集权的特征,因此在政策制度上需进行顶层设计,加大对职业教育的重视与投入,对培训的实施提供切实的保障:政策保障。中央政府结合相关部门共同制定农民工职业培训政策与相关法律,以使农民工接受职业教育的权利能够以法律的形式得到保障,地方政府根据国家颁布的政策,制定符合本地适宜的具体政策;平台保障。建立专门的农民工现代学徒制培训网站,用于发布政策、各参与主体交流互动、公开透明专项财政支出、发布招生就业信息、农民工发布需求意见等,并为农民工学生建立统一的学籍档案。

此外,基于这一平台,加大宣传力度。思想观念是行动的先驱,要引导农民工积极参与培训,拥有乐于好学的思想,必先加大宣传力度,传达培训信息,引导、转化农民工的培训意愿。目前存在两个方面的问题,一是农民工有教育意愿,但宣传不到位:“被调查农民对新型城镇化的了解和认知程度非常低。虽然我国已将新型城镇化建设确立为国家战略,并且各地均已制订了相应方案,但是作为新型城镇化主体的农民,整体上对此却了解甚少。这说明很多地方政府在相关政策宣传等方面工作力度不够。”[9]有一部分农民工尤其是新生代农民工有教育意愿,希望能获得教育及培训的机会,来提升自己的市场竞争力,但由于自身受教育水平低对职业教育途径的各种信息掌握甚少,且对国家颁布的一些政策也无法认知,致使其自身的发展停滞不前;二是大部分农民工没有受教育的意愿:有部分人存在思想狭隘,关注的是最直接的切身利益,认为职业教育不过是浪费时间、精力、金钱,看不到培训对他们来说有什么益处。因此这些都需要政府联合媒体、职业院校等单位加强宣传力度,通过宣传让农民工对新型城镇化有主动意识,有迫切提升自己的需要,以使他们清楚地认识到参与培训对他们的益处,在认知上清楚知道是什么回事,从而从心理上接受,以此提升教育意愿,积极参加培训。资金保障:建立多元化的培训资金投入机制,以中央财政投入为主、地方财政资金支持为辅,校企提供资源。评价保障:建立评价—监督—反馈机制,引导协调政府、市场、企业和职业院校的关系,并对各参与主体实施绩效奖励与税收支持。

(二)培训理念与培训目标

现代学徒制培训模式是基于以人为本、教育公平、大职业教育观的理念下,借助于职业教育思想培训农民工,以使人人有平等机会接受再教育,尊重农民工自我发展的需求。

培训目标致力于农民工的再社会化,以期望通过培训使农民工获得相应需求的技能、知识以及养成相应的态度,为转变市民提供可能性。关注“授人以渔”,以期望农民工能够在瞬间万变的社会中,拥有获取、甄别、利用重要价值信息的能力以及适应时代变迁的应对能力,在价值观念、思维方式、语言习惯和生活形态与时俱进。

(三)培训内容与培训评价

培训内容主要以企业与职业院校共同提供。职业院校主要关注的是农民工的文化素质、思想道德、关键能力与基本专业理论知识,设置的课程主要包括两大板块:通识课程与基础专业课程,其中通识课程根据农民工的特点与时代发展的要求设置,以培养关键能力与人文素养为主。企业主要关注的是培训农民工的职业素质与职业技能,设置的课程主要包括专业实训课、企业文化、企业规章制度等。

培训评价包括两方面的评价,一是对培训主体的实施情况的评价;二是对培训对象的知识、态度、能力的评价,采取适用于农民工特点的多种类型考核的评价方式。

参考文献

[1]吴忠观.人口科学辞典[M].成都:西南财经大学出版社,1997:78.

[2]国务院办公厅.国务院办公厅转发农业部等部门2003-2010年全国农民工培训规划的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwgk/content_22484.htm,2005- 08-14.

[3]国家统计局. 2014年全国农民工监测调查报告[EB/ OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/t20150429_797821. html,2015-04-29.

[4]国务院公报.新型城镇化规划(2014-2012年)[EB/OL]. http://www.gov.cn/gongbao/content/content_2644805. ht⁃ml,2014-03-16.

[5]李克强.推进以人为核心的新型城镇化[EB/OL]. http://www.gov.cn/guowuyuan/content_2629422.html,2014-03-05.

[6]邬志辉,姜超.人的城镇化:内涵、要素与教育能为[J].当代教育与文化,2014(5).

[7]关晶,石伟平.现代学徒制与农民工培训[J].教育发展研究,2013(11):37-40.

[8]单中惠,王凤玉.杜威在华教育讲演[M].北京:教育科学出版社,2014:5-12.

[9]刘新智,刘雨松.农民参与新型城镇化的核心问题调查[J].经济纵横,2013(11).

Discussion of Rural Surplus LaborƳs Transfer Training Under the New-type Urbanization

TAO Hong, WANG Lan

(Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665, China)

Abstract:Under the progress of new-type urbanization industrial upgrading,transfer of rural surplus labor is facing enormous challenges in the vocational skills, living habits, cultural quality and other aspects. And the training of short-term basic skills of rural surplus labor can not meet the social requirements for the quality and criterion of tal⁃ents. In terms of training target, training object, study methods, people use modern apprenticeship training mode in order to comply with the needs of the times, improve the trainingquality of the transfer of rural surplus labor.

Key words:new type of urbanization; countryside surplus labor force; citizenization;transfer training

中图分类号:F323.6

文献标志码:A

文章编号:1009-931X(2016)01—0066-06

收稿日期:2015-12-15

基金项目:2014年度教育部人文社会科学规划项目“新型城镇化进程与职业教育发展的适配性研究”(14YJA880064);2014年度广东省普通高校人文社科项目“产业升级背景下广东职业教育与劳动力市场适配性研究”(2014WZDXM035)

作者简介:陶红(1963-),女,吉林长春人,教授,研究方向:职业教育管理。