《罗江怨》曲牌探究

2016-05-10邵彬

邵 彬

(山东理工大学 鲁泰纺织服装学院,山东 淄博 255049)

学术考辨

《罗江怨》曲牌探究

邵彬

(山东理工大学 鲁泰纺织服装学院,山东 淄博 255049)

摘要:《罗江怨》是明清俗曲重要曲牌之一,从南集曲到明清俗曲,从明代到现代,从小调到其他艺术品种,都有它的踪迹身影。为此,笔者以它作为案例,进行追根溯源、顺藤摸瓜式的探察,旨在能够摸清它的发展脉络及其曲牌特点。

关键词:罗江怨;三音歌;曲牌;香罗带;音调结构

明清俗曲浩繁博大,它是中国汉民族传统音乐的主体形态,又是中国近现代音乐风格转变之先河,它留下了许多艺术精品。《罗江怨》作为明清俗曲的一个代表,它有着丰富的音乐形态和完整的发展历史。从《罗江怨》的曲词演变、地域出处探讨《罗江怨》三句体式演化过程,理清《罗江怨》与鄂西南“三音歌”的渊源关系,为进一步研究它的流变提供了基础条件。

一、《罗江怨》的地域之探

(一)《罗江怨》是南方的民间小曲

《罗江怨》的早期形态为南曲集曲,前面所举《九宫大成》两例,皆可为证。所谓“南曲”,是指南宋以来流传于我国南方诸省的南戏所用的音乐。南戏始于北宋宣和至南宋光宗间(1119—1194年),南戏的音乐以南方民间流行小曲歌谣为主,并继承了民间“唱赚”及词调的音乐,逐渐又有了套曲的联结方式及“集曲”的手法[1] 357-358。《罗江怨》包含南曲《香罗带》《一江风》以及《怨离别》的集曲,这就是说,集成《罗江怨》的三曲是民间小曲,尤其应予注意的是《香罗带》一曲,它是南方的民间小曲。

(二)《罗江怨》是楚地歌曲

元代燕南芝庵在《唱论》中说:“凡唱曲有地所。”至明中叶《罗江怨》演变为俗曲时,《词林一枝》还特别注明它是“时尚楚歌罗江怨”。这一方面说明它在当时已是很时尚的流行歌曲;另一方面也告诉我们,它是楚地的歌曲,这又较“南曲”稍微具体了一点。

楚,周朝国名,原来在今湖北和湖南北部,后来扩展到今河南、安徽、江苏、浙江、江西和四川[2]160。元明时期称为湖广。《摘锦奇音》曾有时兴浙腔“罗江怨歌”“徽歙龚正我记”,以及“词林一枝”,又有“青阳时调”之语。这说明楚歌《罗江怨》已不限于狭义的楚地,而是流传于广大的长江流域。李家瑞编著的《北平俗曲略》,又将该曲称为《四川歌》,原因是歌文中每段末句的语尾有四川方言“啥”字,是自四川传来的“怯调”,即土调。《罗江怨》亦称《纱窗外调》,在苏州又称《哈哈调》。那么它到底是浙江,还是安徽?是四川,还是江苏?它的源头到底是在楚地何处?哪里是破解的线索呢?

二、对楚地“怨念”之情的猜想

《罗江怨》,顾名思义是与表现怨情有联系的。《辞海·文学分册》:罗江怨,民间曲调名,内容多表现对情人的怨念,从前面摘引的《词林一枝》的词例看,这一说法是符合实际的。

屈原,战国时期楚国的三闾大夫,主张彰明法度,举贤授能,改革政治,在同反动贵族斗争中遭谗,被长期流放,后来投江而死。所作《离骚》是用楚地之歌,以晓喻人神,鸣志忠贞效国,咒残民误国之奸佞,亦怨楚王之昏听,忧社稷之将倾。要说哀怨之情,这应是楚地人民最大的哀怨。

屈原的故事,使人们世代不忘,以至延续成为民族传统节日,永久纪念。屈原的故乡秭归,有一首《龙船调》这样唱道:

屈原本是楚大夫,忠心报国世间无;当门扬眉三炮响,永念五月五日午[3]467-469。

楚地人民利用了“集曲”的手法,巧妙地摘取三个曲牌《香罗带》《一江风》《怨别离》中的“罗”“江”“怨”三个字,合为一支新曲,以此表达对屈原的同情。即使后来有的改为《楚江情》,也同样是寓意着楚地人民对屈原的怀念之情。

对于《罗江怨》的来历,这也只是一种推测,尚缺乏原始的根据。但从该曲的音乐风格及其所表达的情绪来看,确实是哀怨之情,这却不是臆断的。而在日常生活中,最常发生的便是对情人的怨念,这个曲子正好表达了这种情绪。所以人们也就借用这支曲名的寓意,利用这首曲子的情调,使之成为了抒发对情人的怨念之情的情歌。

三、鄂西南“三音歌”与《罗江怨》

(一)鄂西南的“三音歌”

对“楚歌”的狭义理解,应该是指现今湖北的民歌,但湖北地广人多,按民歌音调、地理方位等特点的不同,又可将湖北民歌分为五大区域。联系到“怨念”的抒发和对屈原的怀念,笔者便把注意力进一步集中到秭归一带,这里是鄂西南区。这个地区的音调有什么特点?从多首民歌音调结构的分析来看,这个地区具有代表性的典型音调是“La、do、Re”。

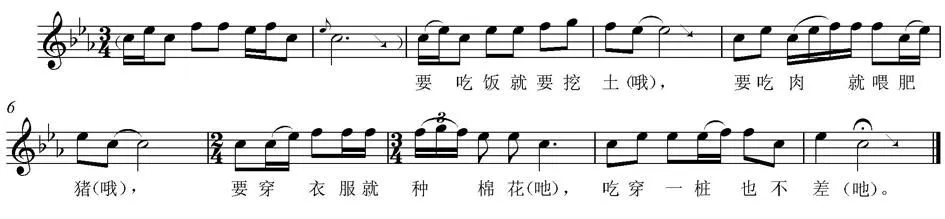

“三音歌”指的是,由三个音构成的具有原生态特色的民歌。鄂西南地区民歌音调中的三音歌有多种,而数量较多,分布较广,又富有特点的三音歌,则是“La、do、Re”。这种三音歌的三个音都能作为终止音,其中以“La”最多。如湖北省来凤县的《要吃饭就要挖土》[4]。

[谱例1]

要吃饭就要挖土

湖北来风土家族山歌

李逢贵演唱方妙英纪录

黄中骏先生曾对“三音歌”有详细地分析和论述:“只有以三音构成的腔格为基础的民间音调才是传统民间音调传承和流变的真正起点。从《中国民间歌曲集成·湖北卷》收载的自然形态的七十一首三音民歌看,按其自然音列的排列及各音与最低音之间的音程关系,三音构成的腔格样式,计有十一种腔格型和十三种音列样式。有小三纯四型:La、Do、Re;大二纯四型:SoI、La、Do;大二大三型:Do、Re、Mi。”[5]。他又说:《湖北卷》所载的鄂西南地区二十五首自然音列为三音的民歌之原生态音调结构的六种样式中,“小三纯四型:La、Do、Re,共十一首”[5]占第一位,居44%的比重,其余五种样式合计才有十四首。

以上统计说明,鄂西南土家族民歌之原生态音调结构是以小三纯四型为主体的,该地区民间传统音调结构的主要特征是“羽、宫、商”,该地区民歌的核心音调也是“羽、宫、商”。所以,“La、do、Re”的三音歌是鄂西南区具有代表性的典型音调。

(二)鄂西南三音歌的特点

鄂西南三音歌的音调,是以邻音级进的方式作上下的连续往返进行,并以三音组合的进行,构成旋律的基本乐汇或基本音腔。它不同于一般所说的上下音环绕中间音运动的三音腔,而是以二度、三度的连续,进行到第三音,即Re、Do、La,使其具有相对中心音的稳定性。它的音乐风格,柔美中含有哀怨。

以这种三音腔构成的民间音调,不仅具有鲜明的个性特征,而且具备了明晰的调式、调性,也具备了独立的表现力,同时,它又具有民间音调原生型的特点。也就是说,以三音腔格为基础的民间音调,不仅具有独立的品质,而且还具有了进一步扩展、繁衍的发展性意义。

鄂西南的三音歌在流变过程中,以它的主导形态“La、Do、Re”为基础,又与其他形态的三音歌如“SoI、La、Do”“Do、Re、Mi”相结合,生成新的四音列形态和新的音调,如La、Do、Re、Mi;如SoI、La、Do、Re。它们实际上是融合了两种三音歌的特征的音调,也或者将它看作是某一种三音歌的扩展(向上或向下)。《中国民间歌曲集成·湖北卷》所载的该地区六十四首自然音列为四音的民歌,音列排列样式有十二种,其中,以SoI、La、Do、Re四音构成的民歌共三十七首,占57.8%;以La、Do、Re、Mi四音构成的民歌,共十三首,占20%。它们分别居于一、二位,其余十种类型,最多者才有二首。由此可见,这两种四音列形态,也是鄂西南民歌中具有代表性的音调。下例便是以La、Do、Re、Mi四音构成的民歌,让我们从中领略一下它的旋律风格特征。

[谱例2]

叫声情歌小兄弟

(田歌 叫歌锣鼓 排歌)

唐松祥向天盖向天成唱

湖北省恩施市文化馆纪录

(三)《罗江怨》的曲牌特点

以上已经说明鄂西南三音歌的音调特点,下面再对《九宫大成南词宫谱》卷五十一,南吕宫集曲《罗江怨》的音调结构进行一下分析。

[谱例3]

《罗江怨》音调结构分析图示

《罗江怨》的音调结构分析图示说明,上例图中所画方框内的音调是它的核心三音调:Re、Do、La,及其反行。

a.由Re、Do、La和Do、Re、Mi两种三音调融合而成的四音调:La、Do、Re、Mi,及其反行。

b.将“a”的四音调向上五度移位构成的四音调:Mi、Sol、La、Do及其反行。

c. 由Re、Do、La和Do、La、Sol两种三音调融合而成的四音调:Re、Do、La、Sol及其反行。

d. 由La、Do、Re向上四度自由移位构成的三音调Re、Mi、Sol。

e.由La、Do、Re向上二度自由移位构成的三音调Do、Re、Mi及其反行。

《罗江怨》在南集曲中一般是用前四句,从上面谱例可知,这已是一个完整的乐段。音调以三音歌“La、Do、Re”为核心,同时又吸收了其他三音调,如“Do、Re、Mi”“SoI、La、Do”,以及与核心音调相结合生成的新的四音调做补充,如“La、Do、Re、Mi”“ SoI、La、Do、Re”,还有将核心音调向上四度以及向上二度移位构成的音调,这便构成了它的全部音调。

因为这一曲例来自南戏集曲,它已经是经过加工后的,而不可能是原始形态的《香罗带》。但透过它那朴素的外衣,我们似乎也能看到她的原生态,应该是一首“La、Do、Re”的三音歌,或者起码也是以这三音为核心音调的歌。所以我们说,《罗江怨》与鄂西南具有代表性的典型三音歌是有着非常密切的关系的,是与La、Do、Re三音歌同根同源的。鄂西南的三音歌是《罗江怨》的源头。

到此,《罗江怨》的面目似乎已经逐渐由模糊变清晰:它是一首以La、Do、Re三音歌为核心音调的鄂西南民歌小曲,是一首情歌,表达爱情的信物既是“罗江怨”,该曲是以托物寄情的手法表达青年男女相爱的情歌,音乐情调充满了“对情人的怨念”。

《罗江怨》的旋律简约、质朴,时尚动听;结构上也简单明了,易唱易记;感情率真,沁人心腑。其主要表现有以下四个特点。

(1)音乐节奏单纯、明快;词句的节奏单一,少了呆板节奏的束缚。

(2)在旋律音调上,虽然仍保持着鄂西南的三音调,但却扩展成了以商、宫、羽(Re、Do、La)为骨干的四音调:商、宫、羽、徵(Re、Do、La、SoI),及其上五度移位的羽、徵、角、商(La、SoI、Mi、Re)。从而少了些古朴、哀怨感,增加了些明快愉悦的时尚感和音乐思维的开放性,也更适应当时人们的欣赏趣味。

(3)但是由于其基本属性仍是情歌,内容上仍以表现“对情人的怨念”为主,因此,在音乐风格上,“怨念”的艺术基因仍无改变。曲牌名也仍旧用《罗江怨》。

(4)在曲体上,由于彻底甩掉了重复句(即重复《香罗带》第三句),而变为三句体。并且由于将集曲的联曲式结构改为叠唱式,这又解决了三句体在容量上过少的问题。由此便彻底摆脱了集曲《罗江怨》和《香罗带》的桎梏,成为具有独立的品质,而又与鄂西南典型三音调有着血脉关联一个全新的《罗江怨》,从而具备了一般俗曲的基本要素。一方面,乐曲具备结构上的程式性;另一方面,乐曲融动听性、易传性和可塑性于一体。

程式性是乐曲发展到一定阶段具有独立性的标志,又是乐曲发展的基础。《罗江怨》具有稳定而又灵活的程式表现,一叠三句,一段四叠,这是它独具特色的程式性结构。在民歌小曲中,最普遍的结构是四句体,而它却是三句体:两个上句一个下句。在句式的节奏上也有特点:上句为六字句(3、3逗)或七字句(3、4逗)。两个上句有时又可变为五字句,甚至扩展为四个五字句。下句为七字句(4、3逗)。口语化的句式自由灵活,可加衬字衬词,这便使得乐曲结构即平衡对称,又不拘泥呆板。一段中又可做二、三、五叠,使短小结构的容量又可自由扩大。

五声性的旋律,曲调简洁质朴,直抒心臆,真切的表达了“对情人的怨念”的心情。歌曲短小精悍,易唱易记,三句曲调,前两句还重复,实际只有两句,易于传唱。五声性的旋律既具有为广大群众易于接受的普遍性,又巧妙地融鄂西南典型三音调于其中,可谓是独具特色的曲中精品。正因为三音调有着可扩展为四音调、五音调的余地,五声音阶也为曲调发展带来巨大生机,从而使乐曲的可塑性有了更坚实的基础。

从此,《罗江怨》由宋元古曲,由南集曲演化为新型的俗曲。追溯其渊源,应该说鄂西南三音歌便是它的源头。

参考文献:

[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1984.

[3]中国音乐研究所.中国民歌(1)[M].上海:上海文艺出版社,1980.

[4]姚运才,黄振奋.湖北各地风土及其民歌[J].音乐研究,1988,(4).

[5]黄中骏.论传统民间音调的传承与流变兼论鄂西南土家族民歌音调的融合性特点[J].中国音乐学,1993,(3).

(责任编辑:张越)

中图分类号:I207.37

文献标志码:A

文章编号:1002-3828(2016)01-0095-04

作者简介:邵彬(1965―),男,山东滨州人,山东理工大学鲁泰纺织服装学院教授。

收稿日期:2015-09-13