孔子与朱熹是怎样解读《周易》文化宝典的

——走出历来某些释《易》权威版本误区

2016-04-25胡志勇

◆胡志勇

《周易》是中华文化元典奠基作,是举世公认的文化宝典。它开始是图;由图变文是《周易》或《易》,即64卦;后来有解《易》的传,便分为《易经》《易传》。汉唐以来,多将《周易》说成由经、传构成。《周易》注疏,自先秦至今,其著作汗牛充栋。1990年代末,任继愈在《易学与人类文明》一文中指出:“历代讲解者,都以为得到了《易》的真髓,力图说明前人说《易》的失误,至少弥补前人的不足。所以注解、诠释《易经》的多到数以千计。”2001年,金景芳为《周易大辞典》所作序中谈到:“自《周易》问世以来,历时几千年,据我看,真正能理解它的,只有为它作《传》的孔子一人。其余学《易》的人,或理解其中一大部分;或理解其中一小部分;或全不理解,添枝加叶,妄生异说……益发不明真相是什么。当今中国,正值改革开放之时,从物质到精神,具备了许多为以前所不曾具备的优越条件,我相信在不久的将来,一定会有人对《周易》问题作彻底的解决。”在这两位前辈启迪下,于2014年底,由湖北人民出版社出版发行了我释著的《周易时空诗境》(简称《诗境》),试图还原孔子则图解《易》,推崇朱熹由图变文并深玩其图之说,摒弃历来某些释《易》权威著作中有悖经,传本原之论,愿同读者进一步考究这一课题。

一、孔子以则图解卦法践行“唯其时物”原则的嬗变与湮没

近现代,有不少新发现的文化遗存与文物对解读《周易》具有重大价值:一是光绪末年发现殷商甲骨文;二是中华人民共和国成立以来,先后获取了湖南长沙马王堆汉墓帛书《六十四卦》与6篇《易传》佚文(简称《汉帛经》《汉帛传》),安徽阜阳双古堆汉墓竹简《周易》(简称《汉竹经》),上海博物馆藏战国楚竹书《周易》(简称《战竹经》);还发现与《洛书》象数及其方位一致的《太乙九宫占盘》。为《周易》校释提供便利条件。比方,《乾》《坤》二卦爻辞中的“龙”字,可从甲骨文找到原型牛、星云象的相应字形;《兑·上六》爻辞“引兑”之“引”,《汉帛经》作“景”,景本古“影”字,明白“引”是“景(影)”的记音字或通假字;尤其是《汉帛传·要》具体记载孔子给学生对《损》《益》二卦的讲解,为我们揭示了失传两千多年的孔子解卦法,他说:“《益》之为卦也,春以授夏之时也,万勿(物)之所出也”;“《损》者,秋以授冬之时也,万勿(物)之所老衰也”。这番话,只有把它放进《洛书》中,方能得到合情合理的认知。中华儿女祖先对二十八宿视运动所感悟一切,同太阳系文明相耦合,即创制了《河图》《洛书》,将东、西、南、北、中五个方位分别象征春、夏、秋、冬、长夏五个季节与万物生、长、收、藏、化五个环节,以及伏羲(先天)八卦、文王(后天)八卦分别固定在《河图》《洛书》的四方、八面;由左(东)青龙、右(西)白虎、南朱雀、北玄武所构成的二十八宿,自西经北向东循环运动不可逆行,决定64卦每卦两个单卦自下而上在《河图》或《洛书》的定位不可颠倒,从而,反映太阳系文明基本秩序。《益》卦下卦为《震》、上卦为《巽》,分别居《洛书》东与东南,符合春以授夏之时,万物之所出;《损》卦下卦为《兑》、上卦为《艮》,分别居《洛书》西与东北,符合秋以授冬之时,万物之所老衰(藏)。《损》《益》二卦各自聚焦于《洛书》的时间段、与对应爻辞所述的空间象,是独一无二的。这种集象数、义理于一身的则图解卦法,恰恰在《易传·系辞下》中有着理性概括:“《易》之为书也,原始要终,以为质也。六爻相杂,唯其时物也。”“知者观其《彖》辞,则思过半矣。”杂:聚,合。过:度,量。大意是说,《易》之成其为书,每卦卦画自原初时态始至切要时态终,以定其为各个爻位阴阳性质。上下两个单卦六个爻位三三而两相聚合,知其每卦起止时间段,与万物生长收藏化空间象,且是唯一的。聪明知达之士观其每卦《彖》辞,则思量上下两个单卦各半状况。考察《易传·彖》每卦之辞,都是围绕两个单卦自下而上给予各半阐发。为了强调这两半各自独立性,古人画卦并非像现在这样六爻等距构卦,而是在第三、第四爻位(即下卦天位、上卦地位)之间留有空位隔开,文物版本《战竹经》《汉竹经》《汉帛经》均如此。这除了指示上下两个单卦各自显其独立性而外,难道还有别的用意吗?所以,《诗境》中的卦画,恢复了文物画卦。

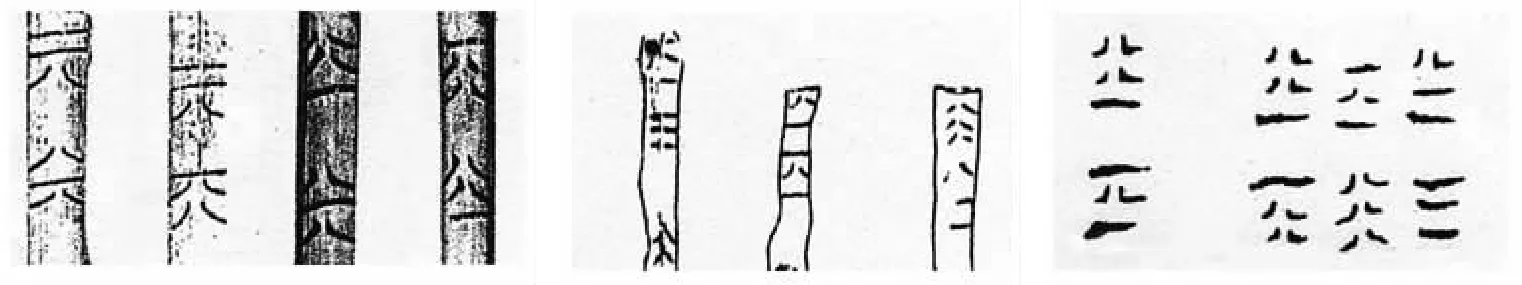

《战竹经》(左)《汉竹经》(中)《汉帛经》(右)卦画影印示例

那么,又是何种原因造成六爻等距画法呢?恐怕与孔子则图解卦法被历史尘封相关。《河图》《洛书》《周易》,初为王宫秘藏,《尚书·顾命》称“河图在东序(库房)”;《后汉书·黄琼传》记有“琼上疏顺帝……陛下宜开石室案河(图)洛(书)”。这说明从西周到东汉,《河图》《洛书》一直秘而不宣。故孔子曾嗟叹:“凤鸟(借指《洛书》)不至,河不出图,吾已矣夫。”(《论语·子罕》)同时,据《周礼·春官·大卜》记载,周时大卜“以八命(八种征象)者赞(佐)三兆、三易、三梦之占,以观国家之凶吉,以诏救政”。说明当时用占限在国邦行政机构。到了春秋时代,礼崩乐坏,春秋无义战,祸国殃民,礼乐没有了,谁还关注治国平天下?倒是担忧修身齐家前途命运,《周易》不得不成为百姓诉求工具了;毕竟《周易》是被称作“三圣”之一文王所撰,加上内容、形式比其他用占简练,也就让它成为主要用占工具了。因而,春秋时代,易图没有散落民间,经文则不径而走,两者传播不同步,迫使图文分离,仅保留卦画对应爻辞讲解乃大势所趋;其他用占方法篡入《周易》也在所难免。[东汉]郑玄注疏很明显背离了两个单卦各自独立排它性,目光特别注视在卦画爻位上,按其阴阳性质任意诠释或排列组合成另外单卦与重卦。诸如,孔子时代《彖·姤》本说:“姤,遇也,柔遇刚也,勿用取女,不可与长也。”《姤》卦下卦《巽》,为长女,其性柔;上卦《乾》,为父,其性刚,故称“柔遇刚”,上下两个单卦叙述非常明确。郑玄则注:“遘(姤),遇也。一阴承五阳,一女当五男……女壮如是,壮健似淫,故不可娶。”这就把下卦柔遇上卦刚嬗变为初爻柔,二、三、四、五、上五爻刚。《彖·萃》本说:“萃,聚也,顺以说(悦),刚中而应,故聚也。 ”《萃》卦下卦《坤》、上卦《兑》,《说卦》称,坤,顺;兑,说(悦)。《萃》卦下卦、上卦人位(二爻、五爻)分别为阴、阳,两相对应,故称“刚中而应”,上下两个单卦交待十分清楚。郑玄则注:“萃,聚也,坤为顺,兑为说(悦)……互(体)艮、巽……四本震爻……五本坎爻……二本离爻也……”。八卦除《乾》而外,竟然涉及7卦。这种另有此另有彼的互体(卦),就将以单卦为单位嬗变成以爻为单位说卦,其卦画的两个单卦隔开的画法就没有必要了,也便让每卦“唯其时物”嬗变至任其时物而违其时物了,解卦对图象的依赖彻底被湮没了。孔子当时也许意识到史巫干扰,便声明“吾与史巫同涂(途)而殊归。”(《汉帛传·要》)他至少做了两件非凡事:一是起用“卦”字赋予文王益卦演德本真义。考察甲骨文、金文无“卦”字,只有卜、占、兆等字,即许慎所言“灼剥龟”,视裂纹方位而判定吉凶。这些字后来不过是指预见而被虚化,如成语未卜先知。“卦”字有象意兆头的形符“卜”,声符“圭”则表达文王借古日晷(圭表)测影知时观象应和的音义,使其字的意蕴发生突变,就跟金橘以枸橘作砧木而不再是枸橘一样,“卦”字摆脱夏商卜筮理念。二是对《周易》成书作出言简意赅评介。《易传·系辞上》记载:“子曰:夫《易》何为者也?夫《易》开物成务,冒天下之道,如斯而己者也。”务,《说文》释作“趣”,趣,古通“趋”,引申为事,势,强等;冒,今“帽”字,含覆或覆盖义。在《洛书》中,东北象征冬春之交,《易传·说卦》称:“艮,东北之卦也,万物之所成终而所成始。”因此,“开物成务”是孔子按前述“原始要终以为质”模式所选取“万物之所成终而所成始”这个关键点,开启万物成为新生趋势,也就是决定从新或重新覆于天下之道的环节点,让人生天地间同人生社会里纵横捭阖,即《中庸》所说:“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,也就是从《河图》《洛书》天地自然之象到《周易》64卦拓展社会人文之象所发生重大质的飞跃。正是《周易》扫描国家兴盛犹“开物成务”,对人类生存与社会进步具有重大指导意义,也才使其传扬经久不衰成为事实。相应《诗境》还原孔子则图解卦,且据礼乐是历来朝纲先声,而阐发《周易》是“未来礼乐制度的初纲或预案”,体现“圣人作乐以应天,制礼以配地”,让人“动己而天地应焉,四时和焉,星辰理焉,万物育焉。”(参见《礼记·乐记》)

二、朱熹《周易本义》抑正与扬误

在易学史上,[宋]朱熹因身份特殊,其著作《周易本义》(以下简称《本义》)影响深远。《本义》采取经传并释,在他没见到甲骨文与文物版本的条件下,能够梳理出一些独具慧眼的见解,难能可贵。但不可避免有硬伤,本文限于篇幅,则列举几例介绍他的抑正与扬误。

首先,《本义》正文前收录《河图》《洛书》,伏羲八卦次序与方位等9种易图,最后有个说明:“自伏羲以上,皆无文字,只有图书,最宜深玩,可见作《易》本原,精微之意。文王以下,方有文字,即今之《周易》。”这比孔安国、马融、王肃、姚信等并称伏羲得《河图》而作《易》更鲜明具体,遗憾的是朱熹思维至此戛然而止,没对64卦作出图文通解的示范,说他抑正不为过。《诗境》将这段论述作为复活孔子则图解卦的一个依据。

第二,《本义》正文部分以朱熹所言“《易》本卜筮之书”为基调给经、传作注。例如,他注《乾》卦卦辞最后说:“此圣人所以作《易》教人卜筮,而可以开物成务之精意。”再如,他在注本文前面所引孔子那句话为“‘开物成务’,谓使人卜筮,以知吉凶而成事业。‘冒天下之道’,谓卦爻既设,而天下之道皆在其中。”明知先秦孔子、荀子主张“不占”,只因对则图解卦失传茫无头绪,无赖作出这种退行性讲解。追溯到汉代司马迁,他在《史记》中记载“西伯(指周文王)盖即位五十年,其囚羑里,盖益《易》之八卦为六十四卦。”又借司马季主之口转述文王演卦而“天下治”,越王勾践用《易》而“霸天下”。还追述汉文帝曾为择日娶妇找了7类占卜人员问吉凶,并没用《易》预测此事。这都表明司马迁很策略拒称“《易》本卜筮之书”。《诗境》担当从原就正之责任。

第三,《本义》附录部分有关变占之说用例不确。朱熹在注《易传·系辞上》指出“揲蓍求卦之法”“今不可考耳”,却接着讲,“其可推者,《启蒙》备言之”。再看他的《易学启蒙·考变占》篇对“九、六变,七、八不变”之说称为“先儒所未到,最为有功”。在注释三爻变时,则举《国语·晋语》中“遇贞《屯》悔《豫》皆八”为例。 刘大钧在《周易概论》中指出:“对于《左传》《国语》中出现的这几个‘八’,后人皆莫名其妙。以筮法中‘九’‘六’变,‘七’‘八’不变的原则来解,总是不通。”因而刘大钧又讲“朱熹所定‘变占’之法”“恐怕有些地方只是他……个人之见”。观其法式不过是郑玄互体说的衍化或翻版,与孔子则图解卦法相去甚远,《诗境》对此扬误予以回避。

《河图》(左)《洛书》(中)《太乙九宫占盘·天盘》(右)

大约在唐代流行民谚“算什么命,问什么卜,欺人是祸,饶人是福”。后被宋朝邵雍诗文借用,元代杂剧《老君堂》引用,道教《东岳大帝宝训》、佛教《燃灯古佛训》的律条亦全文照录。可知昔时从民间到朝廷,从凡俗到宗教,并不看好卜筮。当下,羑里城出演一个古装节目旁白:《周易》成为纬弥经纶之道,安邦治国之本,文化哲理之原,做人处世之则,皆备鼎新之要,启蒙开智之宝,是中华文化乃至世界文化源泉。在我所见到众多评介《周易》的说法里,最为贴切者,当数此。