需方对分级诊疗制度的认识与态度调查分析§

2016-04-18张发斌黄明玉王树林刘永年

张发斌,刘 寿,黄明玉,高 翔,陈 芃,王树林,李 斌,刘永年

(青海大学医学院;青海省卫生发展研究中心)

需方对分级诊疗制度的认识与态度调查分析§

张发斌,刘 寿,黄明玉,高 翔,陈 芃,王树林,李 斌,刘永年※

(青海大学医学院;青海省卫生发展研究中心)

目的 了解青海地区需方(患者及家属)对分级诊疗制度的认识与态度。方法 应用统计分析与定性相结合的研究方法对需方进行问卷调查和访谈。结果 需方认为实施分级诊疗制度是为了降低患者的医疗费用(53.7%)和解决大医院看病难问题(50.0%);落实分级诊疗的关键是提高基层医疗机构服务能力(64.9%);存在的困难主要是基层缺少适宜的医务人员(58.6%),需要改进的是增加药品品种(43.4%)。结论 患者首选基层医疗机构的理念逐步建立,部分地区医疗机构出现“两升两降”趋势。同时存在基层医疗机构卫生人员能力不足、医疗保障制度设计不尽合理、基本药物制度未能满足基层医疗服务需求等问题。因此,通过改进用人机制,调动基层工作人员的积极性;加大培训和对口帮扶力度,提升基层卫生人员业务水平;应用经济杠杆,引导患者合理就医;适当放宽基层医疗机构的用药种类等措施,改进分级诊疗制度的有效实施。

分级诊疗 需方 认识 态度

实行分级诊疗制度,是落实“基层首诊,分级诊疗,双向转诊”机制,实现“小病不出村,常见病不出乡,大病不出县,急、危、重症和疑难杂症不出省”的一项重要措施,有效缓解群众“看病难、看病贵”问题。青海省自2013年10月在全国率先实施分级诊疗制度,已取得显著成绩[1]。为了了解需方对分级诊疗制度的认识与态度,可靠地为改进分级诊疗制度提供理论依据开展本调查,现将调查结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象

以青海省六州(海南州、海西州、海北州、黄南州、果洛州、玉树州)、二市(西宁市、海东市)为调研地区,按照调查地区卫生机构布局、人口数量和分布情况,抽取6所省级医疗机构,各州(市)抽样1所三级医院、2所二级医院、4所乡镇卫生院(社区卫生服务中心(站))。每家一级医疗机构不少于5名、二级医疗机构不少于10名、三级医疗机构不少于20名患者及家属作为研究对象。

1.2 研究方法

采用自拟调查问卷开展调查,调查员经系统培训,所有资料经两人核实录入,计数资料用百分比表示。

2 结果

2.1 一般情况

本次共调查就诊患者710人。其中:农区 239 人、牧区 302 人、市区 169人;一级医疗机构 157 人、二级医疗机构 324 人、三级医疗机构 229 人;男性381人、女性329人;文化程度分布以中专以下为主(460人,占64.8%);职业分布以务农人员为主(365人,占51.4%);平均年龄(40.1±16.1)岁。

2.2 对于常见疾病就诊时首选医疗机构的调查情况

对于常见疾病就诊时首选的医疗机构农区以乡镇卫生院为主(46.7%),牧区以县(市)级医院为主(48.0%),市区以省级医院为主(37.7%)。就诊患者不首选基层医疗机构的原因主要是医疗技术水平低,农、牧、市区比例分别为42.8%、37.9%和53.8%。一级医疗机构就诊患者对基层医疗机构的意见主要以药品品种少(40.2%)为主,二级、三级医疗机构就诊患者对基层医疗机构的意见主要是医疗卫生技术水平低,分别占41.4%和54.8%。

2.3 患者选择住院医疗机构的考量因素

就诊患者(或家人)选择住院医疗机构考虑的因素排在前三位的是诊疗能力(74.1%)、住院费用(42.8%)和报销比例(39.7%)。见表1。

表1 710名就诊患者选择医疗机构因素分布

2.4 患者对实施分级诊疗制度的认识

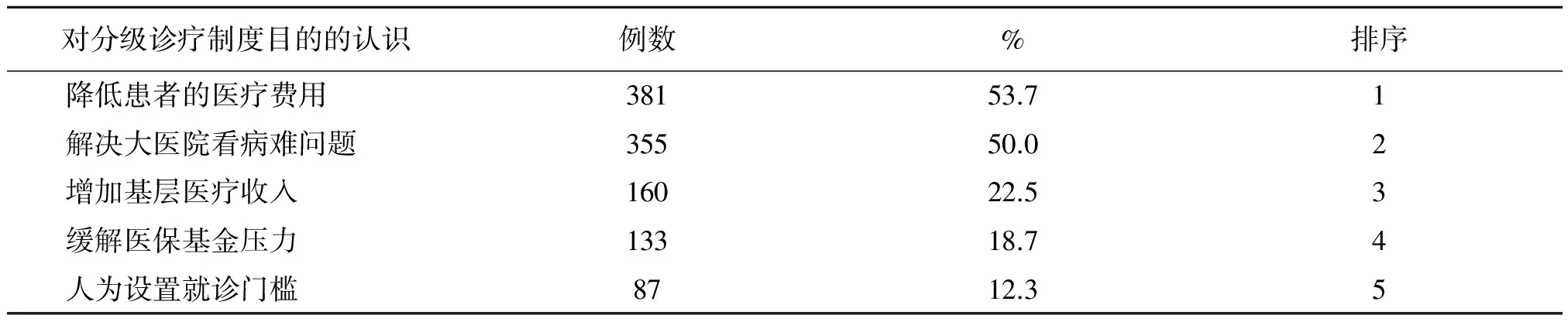

对实施分级诊疗制度的认识,排在前二位的分别是降低患者的医疗费用(53.7%)和解决大医院看病难问题(50.0%)。见表2。

表2 710名就诊患者对分级诊疗制度目的的认识

2.5 患者对落实分级诊疗制度的认识

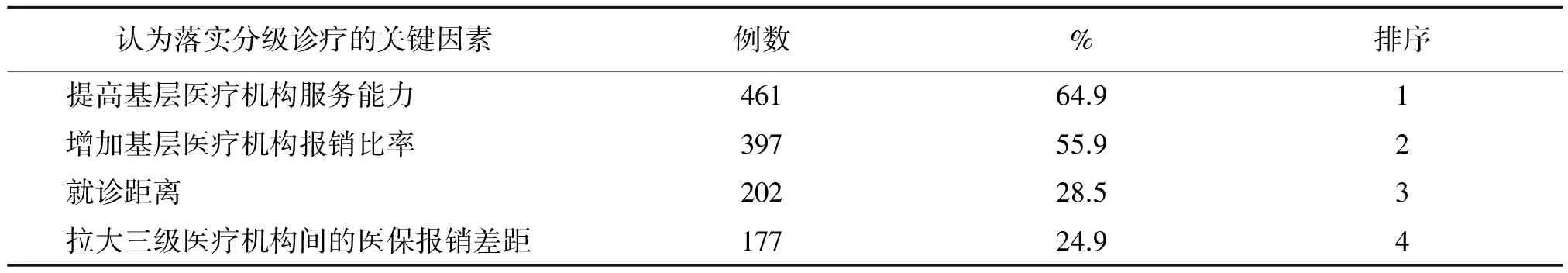

认为落实分级诊疗的关键因素,排在前两位的分别是提高基层医疗机构服务能力(64.9%)和增加基层医疗机构报销比率(55.9%)。见表3。

表3 710名就诊患者对落实分级诊疗制度关键因素的认识

2.6 患者认为分级诊疗制度落实难的因素

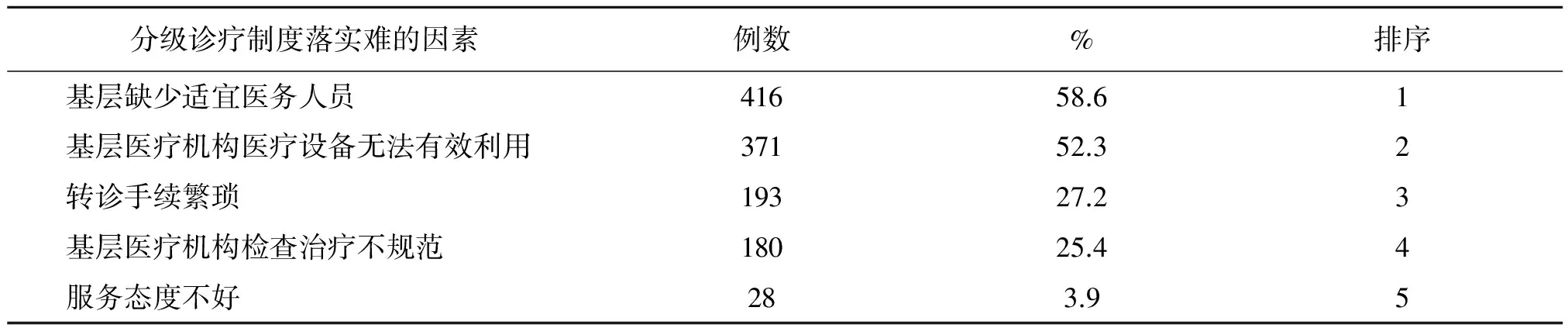

认为目前分级诊疗制度落实难的因素,排在前两位的是基层缺少适宜的医务人员(58.6%)和基层医疗机构医疗设备无法有效利用(52.3%)。见表4。

表4 710名就诊患者对分级诊疗制度落实难的因素的认识

2.7 对患者认为基层医疗卫生机构需要改进的调查结果

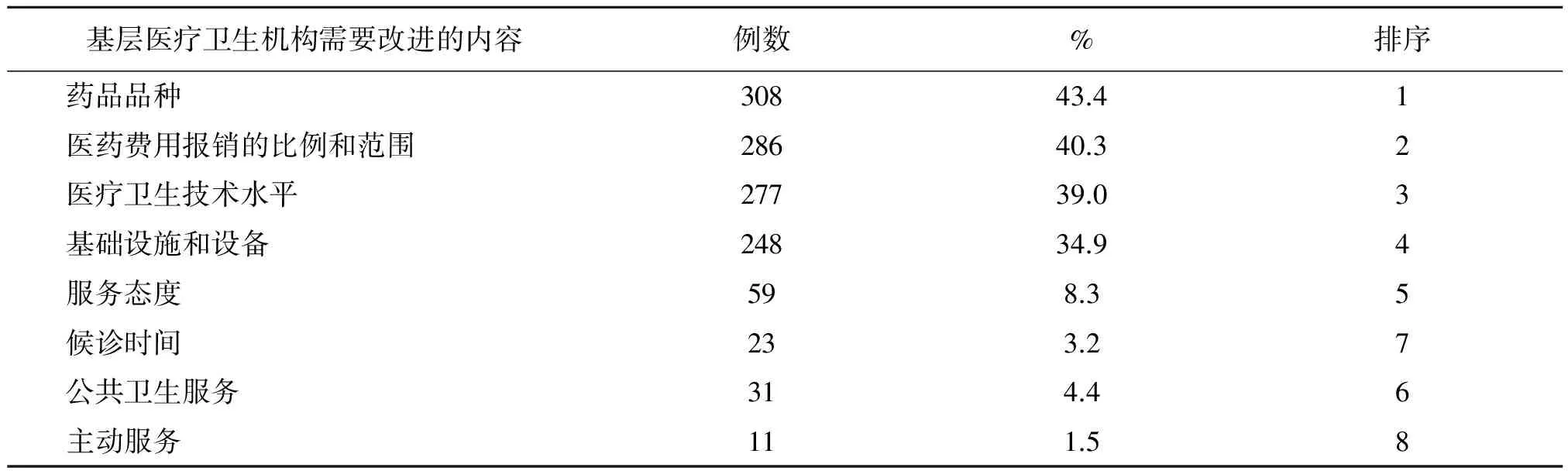

认为基层医疗卫生机构需要改进的问题,排在前三位的分别是药品品种(43.4%)、医药费用报销的比例和范围(40.3%)及医疗卫生技术水平(39.0%)。见表5 。

表5 710名就诊患者对基层医疗卫生机构需要改进内容的认识

3 讨论

青海省率先在全国推行分级诊疗制度,各地区、各部门结合本地实际加强组织领导,细化责任分工,制定了适合本地区的分级诊疗实施细则,初步建立了基层首诊、分级诊疗、双向转诊、科学有序的就医模式,得到了需方和医务人员的广泛认同。就诊人群出现一定程度的下沉,逐步形成了“小病不出村,常见病不出乡,大病不出县,急、危、重症和疑难杂症不出省”的格局。患者首选基层医疗机构的理念逐步建立,部分地区医疗机构出现“两升两降”趋势[2]。但也存在一定的困难和问题,主要表现在:1.基层医疗机构卫生人员能力不足,影响了分级诊疗制度的有效实施。一是卫生院缺少适宜当地群众信赖的好医生;二是在大医院对卫生人才的“虹吸”作用下,基层人员流失严重,医疗服务能力难以提升;三是基层首诊、分级诊疗、双向转诊、急慢分治的政策与患者需求之间存在矛盾。2.医疗保障制度设计不尽合理,不能有效引导患者科学就医。一是尚未设立医疗保障门诊统筹,导致部分门诊患者住院治疗;二是起付线、封顶线设置不合理,乡镇卫生院起付线过高(300元),而封顶线偏低(普通卫生院500元,中心卫生院600元),患者实际补偿比不足40%,导致政策补偿比无法落实;三是各级医疗机构的报销比例没有拉开,无法引导患者到基层就诊。3.基本药物制度未能满足基层医疗服务需求。一是基药目录过窄,影响了向下转诊的有效落实;二是受地域面积广、服务半径大、服务人口少等因素的影响,使边远地区药品配送无法满足治疗的需求,配送不及时、不到位现象仍然存在。上述现象,不仅在青海省存在,发达的广州地区也有类似情况[3],基层医疗机构诊疗技术落后,设备和药物短缺,而患者支付的费用又与大医院差距不大,使基层医疗机构对于患者没有足够的吸引力,从而导致分级诊疗制度实施困难,出现需方受分级诊疗政策影响度较大,利益关联程度强,但政策执行意愿较低的现象[4]。

鉴于以上实际情况,我们建议:

1.改进用人机制,调动基层工作人员的积极性。针对边远地区卫生技术人员不安心在基层工作的实际,一是在大专院校招生中出台长期定向招生本地区少数民族子弟的优惠政策,为边远农、牧区培养留得住的适宜卫生技术人员;二是对毕业后愿意去边远地区工作的学生,可采取用人地区人事部门与学生签订合同,由用人地区提供学生在校期间的必要费用;三是提高边远基层卫生技术人员的工资待遇和生活条件,同时在职业发展、子女异地户口登记和入学等方面给与照顾。

2.加大培训和对口帮扶的针对性,有效提升基层卫生人员业务水平。一是做到逐级培训、逐级进修,在选择进修单位时应充分考虑接收单位的实际情况,选择设施条件、服务对象、服务内容等与本单位相关,服务能力相对较高的接收单位,避免因选择设施条件过高,主要服务对象和服务内容与本单位差异过大的高等级医院,而使进修人员所学内容与实际需要脱节;二是与对口帮扶单位进行充分协商,根据被帮扶单位的实际选择帮扶内容,将提高被帮扶单位的服务能力作为落脚点,每年明确几个重点,落实几项任务,避免帮扶人员离开后被援单位服务能力无明显提高,新开展的业务无法持续。

3.应用经济杠杆,引导患者合理就医。科学合理地测算各级医疗机构住院补偿标准、住院起付线、封顶线,应用经济杠杆引导患者合理就医,保证医保资金合理使用。建议在现行的筹资标准下乡镇卫生院起付线实施门诊统筹的为200元,暂不实施的为100元,封顶线普通卫生院为1000元,中心卫生院1200元;县、州地市及省级根据当地实际情况测算后设定。通过经济杠杆实现“广覆盖、保基本、可持续”的目标。

4.建立有效基本药物目录及配送制度。一是进一步完善基本药物目录,加强基层医疗机构特别是乡镇卫生院对中、藏药的应用;根据业务种类和服务范围,适当增加部分非基药,使下转病人也能在卫生院得到有效治疗;二是在配送方面,建立医疗机构定时、定期、批量提交药品制度,对量小、路途遥远、成本昂贵药品配送予以制度保证,对于不能及时配送的企业建立黑名单制度,直至取消配送资格。

[1]青海:分级诊疗制度成效初显.中国卫生,2015(1):32.

[2]陈芃,刘永年,黄明玉,等.需方对分级诊疗制度的满意度分析[J].青海医学院学报,2015,4(36):280-283.

[3]崔华欠,方国瑜,杨阳,等.广州市社区居民对分级诊疗模式的知晓和认知情况调查[J].中国全科医学,2014,17(34):4123-4126.

[4]王清波,胡佳,代涛.建立分级诊疗制度的动力与阻力分析——基于利益相关者理论[J].中国卫生政策研究2016,9(4):9-15.

Analysis on the Demand Side′s Cognition and Attitude to the Hierarchical Medical Service Delivery System

ZHANG Fa-bin,LIU Shou,HUANG Ming-yu,GAO Xiang,CHEN Peng,WANG Shu-lin,LI Bin,LIU Yong-nian※

(Qinghai University Medical College,Qinghai Provincial Health Development Research Center)

Objective To understand the cognition and attitude of the demanders(patients and family members)to the Hierarchical Medical Service Delivery System in Qinghai province.Methods Questionnaire survey and interviews were conducted on the demand side with the combination of statistical and qualitative methods.Results The demanders considered that the aim of the implementation of hierarchical medical service delivery system were decreasing patients’ medical expenses(53.7%)and solving the difficulty of getting medical service in larger hospitals(50.0%);the key of solving this problem was to improve the services of primary health care institutions(64.9%);the major difficulty was the lack of suitable medical staffs at the primary level(58.6%)as well as the varieties of medicine need to be enlarged(43.4%).Conclusion Patients’ preference on primary health care institutions established gradually,medical institutions in some areas displayed a “two liters and two down” trend.Insufficient capacity of health personnel in primary health care institutions,inadequate design of medical security system,basic medicine system still cannot meet basic medical service demands.Therefore,some items should be emphasized as follows:mobilizing the enthusiasm of primary medical staff according to improving the employment mechanism;enhancing the professional skill level of health workers by taking great efforts on training and counterpart assistance;guiding the patients to take reasonable medical treatment with the economic leverage and improving the effectiveness of the systems’ implementation based on taking measures(e.g.,easing the types of medication in primary health care institutions).

Hierarchical medical service Demand side Cognition Attitude

R19-0

A

10.13452/j.cnki.jqmc.2016.04.007

2016-05-07

§:青海省分级诊疗评估项目;※:通信作者,教授,硕士生导师,0971-6153781,Email:liuyongnian@qhu.cn

张发斌(1970~),男,汉族,教授,硕士生导师