近30年来国外曼斯菲尔德研究新动向*

2016-04-09王腊宝程颖洁

王腊宝,程颖洁

(苏州大学 外国语学院,江苏 苏州 215006)

近30年来国外曼斯菲尔德研究新动向*

王腊宝,程颖洁

(苏州大学 外国语学院,江苏 苏州 215006)

摘要:20世纪80年代中叶以来,国外凯瑟琳·曼斯菲尔德研究呈现出了蓬勃的发展态势,形成了相对集中的三个热点:一是在新理论视域下重读曼斯菲尔德的文学创作;二是考察曼斯菲尔德与英国现代主义文学创作的关联;三是研究曼斯菲尔德的非小说创作。这些热点的涌现不仅将21世纪的曼斯菲尔德研究带上了一个新台阶,更为喜爱曼斯菲尔德的广大读者提供了重读这位经典作家的新视角与新方法。

关键词:曼斯菲尔德;研究动向;新理论视域;现代主义;非小说

1988年,为纪念英国著名短篇小说家凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield,1888-1923)诞辰100周年,新西兰和英美等国的部分学术群体多次组织纪念活动,如在芝加哥纽巴瑞图书馆和惠灵顿举办的研讨会,此后相关论文集、批评专著及曼斯菲尔德作品集相继问世,开启了曼斯菲尔德研究的新时代。2008年,以新西兰和英美等国学者为代表的研究团队再次聚首,隆重纪念曼斯菲尔德定居英国100周年;次年1月,旨在全面促进21世纪曼斯菲尔德研究、致力于搭建资源共享平台的“曼斯菲尔德研究会”(Katherine Mansfield Society)成立。随着2014年《曼斯菲尔德作品集之卷三:诗歌与评论全集》(TheEdinburghEditionoftheCollectedWorksofKatherineMansfieldVolume3:ThePoetryandCriticalWritingsofKatherineMansfield)的出版,当代曼斯菲尔德研究达到了一个崭新的高度。目前,日趋壮大的曼斯菲尔德研究队伍以英国、新西兰、美国学者为主,以欧洲大陆、亚洲及拉美国家的少数学者为辅。总体而言,从20世纪80年代中叶开始至今30年的国外曼斯菲尔德研究呈现蓬勃的发展态势。

一、新理论视域下的曼斯菲尔德小说解读

20世纪80年代以来的曼斯菲尔德研究在形形色色的理论影响下形成了新的特色,特别是通过“曼斯菲尔德研究会”举办6届曼斯菲尔德研究论文竞赛,一批富于理论创见的新研究成果陆续涌现。这些成果虽依然以关注曼斯菲尔德的短篇小说创作为主,但都努力通过理论提供新视角,对作家作品进行重读。不少新专题的出现为曼斯菲尔德研究拓展了空间,也为近年来的曼斯菲尔德研究注入活力。

在2012年的“曼斯菲尔德与奇想”论文竞赛中,西班牙学者玛利亚·卡萨多·比利亚努埃瓦(María Casado Villanueva)以《曼斯菲尔德与〈小家庭教师〉中“小红帽”形象的去神话主题》一文一举夺魁。比利亚努埃瓦认为,曼斯菲尔德借助《小家庭教师》对“小红帽神话”进行了改写并力图向读者证明,“那些受制于性别意识形态、坚信浪漫与奇遇的女性,总是时刻身处危机”[1]7。英国布莱顿大学的吉娜·威斯克(Gina Wisker)指出,曼斯菲尔德笔下人物貌似平凡的行动与观念背后暗藏“焦虑”,这与美国学者罗斯玛丽·杰克逊(Rosemary Jackson)对于奇想文学的定义——“抵制封闭性、拆分现实”相一致,因此,将曼斯菲尔德的作品置于奇想文学视域之内进行探讨是“打破传统”[1]1的新式解读。威斯克的论文《曼斯菲尔德郊区童话式的哥特故事》就以《一个郊区童话》为例,认为曼斯菲尔德在这部小说中对传统“低能儿神话”进行了戏仿,并通过描写父母对于低能孩童的忽视来批判成人社会的自私和伪善[1]20。耶鲁大学的雷肖娜·辛姆林(Rishona Zimring)《曼斯菲尔德的魔力:室内的“幸福”魔法》则聚焦《画册的一页》和《幸福》等短篇小说中的房屋内饰。辛姆林发现,曼斯菲尔德在故事陈设中融入了魔法与变形元素,对妇女的创造力及其在家庭内部的特殊地位进行了强调[1]33。英国诺丁汉大学安德鲁·哈里森(Andrew Harrison)的《〈在一个德国公寓〉中的矛盾、语言与怪诞》集中分析曼斯菲尔德的首部短篇小说集《在一个德国公寓》,哈里森在曼斯菲尔德“混杂的语言、奇怪的声音与矛盾的表达”[1]51中发现了其创作话语的不稳定性,通过放大曼斯菲尔德语言的特异性,证明作家对于奇想文学的贡献。

2013年度的曼斯菲尔德研究论文竞赛主题是“曼斯菲尔德与后殖民”。英国北安普顿大学珍妮特·威尔逊(Janet Wilson)教授认为,“作为一个(后)殖民现代主义作家,曼斯菲尔德作品中颇具预见性的创作话语展现了一种抵抗意识,也即后来广为探讨的后殖民创作思想”[2]1。其实,早在“曼斯菲尔德与后殖民”这一专题被提出之前,就有将曼斯菲尔德与新西兰女作家(帕特里夏·格蕾丝、艾琳娜·达科等)进行比较的研究论文发表,类似的成果见吉娜·威斯克的论文《乡村表亲:曼斯菲尔德与格蕾丝笔下城市与乡村间的谈判》[3]37-59及堪培拉大学萨拉·埃尔伍德的论文《焦虑的源头:看〈序曲〉与〈克里斯托弗的序曲〉中的精神异常、生殖繁衍与国家建构》[4]20-38等。伦敦大学艾米·加斯顿(Aimee Gasston)的《曼斯菲尔德,食人者》将作品中与“同类相食”“饮食”“嗅闻”等概念相关的修辞与意象进行分类讨论,认为曼斯菲尔德借助“食人”这一主题打破了“殖民者—被殖民者”这组二元对立。加斯顿还发现,曼斯菲尔德在《周日午餐》中有意将布鲁姆斯伯里文化圈成员描画为“野蛮人”,以此强调自己对于殖民文化和阶层特权的挑战与质疑[2]19。威尔逊的论文《(后)殖民现代主义者曼斯菲尔德:重写死亡契约》探讨了小说家在创作后期对非传统文化、非常规交际渠道的关注,如曼斯菲尔德后期作品中经常出现的“幻觉”“心灵感应”“超自然”等创作元素,这些元素的使用一方面让作家找回了儿时记忆,另一方面也模糊了“文明—狂恶”之间的界限,突出了她在创作中对于“冲突感”与“异质性”的追求[2]34。英国达拉谟大学艾米丽·利芝(Emily Ridge)的《精巧与粗犷:曼斯菲尔德评〈纯真年代〉》以及奥地利因斯布鲁克大学斯蒂芬妮·卢迪奇(Stefanie Rudig)的《南太平洋之内与外:史蒂文森与曼斯菲尔德短篇小说中的空间与地域》将曼斯菲尔德与其同时代作家进行比较,考察她的后殖民美学思想。利芝认为,虽然曼斯菲尔德欣然将伊迪丝·沃顿的文风定义为“精巧且大都市味儿十足”,但曼斯菲尔德依旧强调自己对于“未开化式创作风格”的偏好;曼斯菲尔德推崇的是那种“用于展现心灵深处阴暗之所”的笔法,洋洋洒洒的新西兰短篇系列就是她留给世人最具个人风格与特色的百尺长卷[2]87。卢迪奇将曼斯菲尔德与史蒂文森进行比较的做法令人颇感惊讶,因为虽然两位作家均凭借“自我流放”来寻求创作灵感,但走向南太平洋的史蒂文森与迈向宗主国的曼斯菲尔德显然选择了“完全不同的(流放)方向”。卢迪奇认为,史蒂文森“基于欧洲范式的跨文化写作”及他“对不同文体、形式与文化所进行的杂合”,与曼斯菲尔德“在创作中构建流动身份与家园”的空间意识具有本质差异[2]112。与珍妮特·威尔逊相仿,卢迪奇也认为,曼斯菲尔德作品中所体现的后殖民创作思想直指个体与家园身份建构的“异质性”。

2014年度的曼斯菲尔德研究论文竞赛以“曼斯菲尔德与翻译”为主题,鼓励学者立足翻译问题,围绕“翻译家曼斯菲尔德”“翻译曼斯菲尔德”“曼斯菲尔德在译介中的变化”“曼斯菲尔德读译作”“曼斯菲尔德的译者”“由翻译理论看曼斯菲尔德”“曼斯菲尔德与她的合译者”等话题进行探讨。不难发现,在此次的竞赛设计中,曼斯菲尔德被默认具有切实可观的译者身份、译入语境与译介市场。在2015年出版的年刊《曼斯菲尔德研究(卷七):曼斯菲尔德与翻译》(KatherineMansfieldStudiesVolume7:KatherineMansfieldandTranslation)序言中,巴黎第三大学克莱尔·戴维森(Claire Davison)教授为“曼斯菲尔德与翻译”专题更明确地确立了自己的批评范围,她从“多语种艺术家”“艺术符码的转换与表现者”“翻译理论与技巧的早期实践者”“人生译者”等角度出发,先后探讨了曼斯菲尔德的外语学习经历,曼斯菲尔德在创作中对于音乐、图像、电影等艺术表现形式的转换,其作品中所存在的诸如“陌生化”“他者化”“异议”“摇摆”“折射”等当代翻译理论要素,以及曼斯菲尔德将身处异乡的孤独感“翻译”为文学作品的过程[5]1-5。伦敦国王学院克里斯·莫兰特(Chris Mourant)的获奖论文《戏仿式的翻译:曼斯菲尔德与化名“伯里斯·彼得罗夫斯基”》探究了曼斯菲尔德于1912年连续使用化名“伯里斯·彼得罗夫斯基”在《韵律》杂志发表诗歌的缘由。莫兰特发现,“彼得罗夫斯基”(Petrovsky)不仅是一个典型的波兰姓氏,同时也隐射了俄国的“彼特舍夫斯基小组”(Petrashevsky Circle),“彼得罗夫斯基”既暗指反抗普鲁士与俄帝国政治霸权的波兰民族传统,又代表俄帝国内部的政治异见与革命力量,化名“彼得罗夫斯基”的曼斯菲尔德,不仅站在先锋派作家的立场上对诸如小民族文学(minor literatures*此处对于minor literatures的定义来自于论文作者莫兰特。)、东欧文学等非主流文学给予关注,同时也凭借对东欧及俄国文化民族主义运动的反思,来强调自己作为“一个定居伦敦的新西兰人”所秉持的“挑战帝国霸权的政治信仰”[5]27。英国邓迪大学法耶·哈兰德(Faye Harland)的《未知国度:曼斯菲尔德虚构旅程中的电影艺术与媒介翻译》一文将曼斯菲尔德的小说创作过程解读为一种“翻译”实践,曼斯菲尔德不仅将现实图景转化为文字跃然纸上,同时也在创作中努力探讨并表现女性、移民、边缘群体的“中间”处境与“不可译”身份[5]61。美国路易斯安那州立大学的菲利普·基尔·戈伯(Philip Keel Geheber)对曼斯菲尔德的《一次轻率的旅行》与福楼拜的《包法利夫人》进行了互文性研究。同哈兰德的观点相近,戈伯认为曼斯菲尔德在创作中善用“转换”技法,即能将物质现实转为人物回忆、将客观经验变作故事叙述、将感官体验化为文本表现,尤其在《一次轻率的旅行》中,曼斯菲尔德将“包法利式的”主题线索融入到了她自己的小说创作样式中。此外,斯洛伐克天主教大学的詹卡·卡萨科娃(Janka Kascakova)与英国北安普顿大学的洁瑞·金伯(Gerri Kimber)分别就曼斯菲尔德在捷克斯洛伐克与法国的译介情况进行了评述。作为将曼斯菲尔德译介至捷克斯洛伐克的第一人,卡萨科娃强调自己由于受到本国政治、社会、语言因素的影响,常会遇到如“双关与嘲讽”“阶级意识”“方言”在内的各种翻译难点。金伯则发现,即便在曼斯菲尔德研究已趋成熟的法国,译者们也曾一度漏译作家作品中的讽刺、双关、反讽,而仅仅保留曼斯菲尔德极富女性特色的故事线索。可喜的是,近年来曼斯菲尔德的法国译者已意识到这一缺憾,并开始努力重现这位“理性、切实、幽默”的女作家形象[5]13。

二、曼斯菲尔德与现代主义

曼斯菲尔德是否为现代主义作家?批评界在20世纪70至80年代对此一度未置可否。英国南安普顿大学的卡莱尔·汉森教授(Clare Hanson)认为,批评家们多将关乎现代主义文学的探讨局限在男性作家之中,因此忽视了“其最初发展动力来自女性作家”这一事实[6];华盛顿大学的西德尼·J.卡普兰教授(Sydney J. Kaplan)在其著作《曼斯菲尔德与现代主义小说起源》中指出,在英国文学中,唯有弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)才被看成现代主义作家,虽然曼斯菲尔德对于淡化情节、意识流、心理顿悟等现代派文学技法的使用“远远走在伍尔夫之前”,她始终被排除在“现代主义文艺之外”[7]。20世纪80年代中叶以来,评论界对于曼斯菲尔德与现代主义文学间关系的讨论显著增多。在卡普兰《曼斯菲尔德与现代主义小说起源》一书出版之后,新西兰惠灵顿维多利亚大学的罗杰·罗宾森(Roger Robinson)教授编纂了文集《曼斯菲尔德:从边缘走来》*Roger Robinson, Katherine Mansfield: In From the Margin, Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1994.,力图通过此书塑造曼斯菲尔德的现代主义主流作家形象。英属哥伦比亚大学威廉·赫·纽(William H. New)的《曼斯菲尔德与形式隐喻》*William H. New, Reading Mansfield and Metaphors of Form, London: McGill-Queen’s University Press, 1999.,以及由珍妮特·威尔逊(Janet Wilson)、洁瑞·金伯和英国学者苏珊·里德(Susan Reid)合编的《曼斯菲尔德与文学现代主义》*Janet Wilson, Gerri Kimber, Susan Reid, Katherine Mansfield and Literary Modernism, London and New York: Continuum, 2011.也都集中探讨并重申曼斯菲尔德的现代主义创作倾向。在这些批评家们看来,曼斯菲尔德的现代主义创作具有鲜明的主题方向、多元的文艺根基以及显著的群体特色。

不少批评家认为,为女性争自由是曼斯菲尔德现代主义小说创作中的一个突出主题,例如,美国学者莉恩·比克(Lyn Bicker)在其《公共与个体选择》一文中将曼斯菲尔德(在短篇小说作品中)对于女性家庭生活体验的微观思考与(在笔记书信中)对于女性公共社会地位的宏观反思进行了比对,指出曼斯菲尔德的短篇小说刻意表现了“那一时期饱受克制的女性主义思想”[8]。希腊亚里士多德大学露丝·帕金-古纳拉斯(Ruth Parkin-Gounelas)的《曼斯菲尔德读其他女性:文本的个性》一文则从两个方面考察了作家特殊的女性创作身份:一是她与同时期现代主义主流女性作家关系疏远;二是她作品中的那股“冲破社会约束的内在个体性”与同期主流男性作家(庞德、艾略特、乔伊斯、劳伦斯)笔下“伪装了的个体”截然不同[9]。古纳拉斯由此认为,曼斯菲尔德是一个与时代格格不入的个性作家。美国学者克里斯汀·巴特沃斯-麦克德莫特(Christine Butterworth-McDermott)的《野兽包围圈:贝莎·杨受限的童话故事》将《幸福》中的女主人公贝莎与多个童话故事女主角进行了对比,指出“女主人公贝莎像白雪公主与小红帽一样,徘徊在现实生活与美好设想之间……维多利亚时期孤独压抑的童年生活与父权至上的家庭气氛磨灭了贝莎这类现代女性的性征”[4]56。威廉·赫·纽在一篇题为《重述:曼斯菲尔德的静态故事》的文章中对作家在词汇表达、语音效果、文本结构方面所使用的多层“重述”进行了阐释。他认为刻意的“重述”是作家对于人类(尤其是女性)受限意识的一种表现策略[10],这一阐释也是向将“重述”理解为曼斯菲尔德创作缺陷观点的前辈学者的挑战。此外,西班牙学者艾娜·佩雷兹(Ana Pérez)在《“自己的城市”:曼斯菲尔德短篇小说中的女人、社会阶层与伦敦》一文中认为,曼斯菲尔德笔下的城市图景尤其象征女性创作者对于个体身份及创作空间的追寻[11]136。

部分批评家认为,曼斯菲尔德是一个“被彻底现代化了”的新西兰作家,她一生热衷于现代主义的哲学、音乐和绘画艺术[11]27。日本学者中野英子(Eiko Nakano)在《曼斯菲尔德、〈韵律〉与亨利·柏格森》一文中认为,柏格森(Henri Bergson)的现代哲学思想是曼斯菲尔德短篇小说创作的重要诗学依据,亨利·柏格森哲学所强调的“动”与“静”、“现在”与“过去”间的互动平衡在《店里的女人》和《小扣子被拐记》等作品中多有体现[11]39。英国开放大学的迪莉娅·达·索萨·科雷亚(Delia da Sousa Correa)则发现,曼斯菲尔德在其笔记中多次引用英国诗人兼文艺评论家亚瑟·赛门斯(Arthur Symons)关于瓦格纳音乐作品的鉴赏,认为瓦格纳的音乐具有明显的普世价值,个人的、情绪化的音乐创作在瓦格纳手中成了“有血有肉的、融象征与现实于一体的艺术造物”[12-13]。对赛门斯的认同与对瓦格纳作品的深层次理解成就了曼斯菲尔德作品独特的“音乐性”[14]。苏格兰斯特灵大学的安吉拉·史密斯(Angela Smith)教授将曼斯菲尔德与野兽画派代表人物约翰·D.费格森(John D. Fergusson)进行了比较,认为两人无论在艺术创作还是个人生活层面都具有相似性[15]。新西兰坎特伯雷大学的梅丽莎·莱莫尔(Melissa Reimer)在其博士论文《印象主义文学家?——曼斯菲尔德的油画小品》中考察了曼斯菲尔德新西兰短篇小说中的欧洲绘画元素。莱莫尔认为,正是“普鲁士蓝与巴黎绿共同勾勒出了(作家)对于提那库里路*提那库里路(Tinakori Road):曼斯菲尔德诞生在位于惠灵顿提那库里路25号的一幢两层小楼内,她的不少短篇小说都以此作为背景。的回忆”[16]。

新西兰梅西大学的理查德·库巴利斯(Richard Corballis)教授认为,早期现代主义文艺刊物对于曼斯菲尔德的创作产生过一定的导向作用,比如,她投向《新时代》(NewAge)的短篇小说多为愤世嫉俗、饱含讽刺的人物速写,而投向《蓝色评论》(BlueReview)及《韵律》(Rhythm)的作品则已倾向于“将褒扬童稚单纯与嘲讽成人世俗融为一体”[17]。从《新时代》到《韵律》,一系列新式刊物不仅成为了曼斯菲尔德文学禀赋的展示园地,同时也对其创作风格与主题选择产生了潜移默化的影响。英国德蒙福特大学的安德鲁·扎克(Andrew Thacker)教授致力于解读《韵律》杂志的视觉效果,他对该杂志中的多幅曼斯菲尔德诗歌配图进行了分析,认为这些插图在具备浓郁现代主义气息的同时,展现了刊物本身与曼斯菲尔德作品之间的契合[4]4。都柏林三一学院的珍妮·麦克唐纳(Jenny Mcdonnell)的《曼斯菲尔德与现代主义市场》一书将曼斯菲尔德的创作生涯(1910—1922)分为五个阶段:曼斯菲尔德与《新时代》(1910—1911)、《韵律》与《蓝色评论》(1912—1913)、从《标识》到霍加斯出版社(1915—1918)、《雅典娜神庙》与《幸福》(1919—1920)、《伦敦星》《天空》与《园会》(1921—1922)。麦克唐纳认为,在前两个阶段,片面的读者意识、稚嫩的创作身份、零散的编辑工作使曼斯菲尔德持有一种杂合且矛盾的创作主体性,而在后三个阶段,女作家的创作意识开始发生微妙转变:首先,对于文学创作之公共性与市场性的认识激发她以模仿(impersonation)和借用角色来叙述故事,以便削弱自己的创作声音,“一种崭新的写作风格”让她拥有了相对独立的创作身份;在其作品获得读者广泛认同之后,曼斯菲尔德在商业市场的巨大压力之下开始对自己一贯青睐的“短篇小说”文类产生怀疑与焦虑;最后,曼斯菲尔德对自己的创作生涯表达了严重的失望,视自己为“幻想破灭了的笼中鸟”[18]。

曼斯菲尔德一生以一个局外人的身份自居,从不承认自己隶属于任何文学团体(如布鲁姆斯伯里文化圈),但不少批评家认为,曼斯菲尔德生前与伍尔夫、劳伦斯等主流现代主义作家在文学创作上关系密切。英国谢菲尔德哈雷姆大学克莱尔·爵瑞(Claire Drewery)的《现代主义女性短篇小说:看曼斯菲尔德、理查德森、辛克莱、伍尔夫作品中的“临界”》一文以法国著名人类学家阿诺德·凡·热内普(Arnold van Gennep)所提出的“阈限”(limen)概念作为理论框架展开分析,认为在曼斯菲尔德、伍尔夫等女性作家的多数短篇小说中,作品人物需要跨越虚构世界、文化、政治及心理边界去体验一种“临界”情绪。正是借助短篇小说这一特殊文学样式,这些女作家们成功书写了包括“越界”“神秘”“瞬间性”等在内的一类话题,并能够深入探寻那些对社会规约构成挑战的“中间区域”(in-between spaces)[19]。安杰拉·史密斯(Angela Smith)的《曼斯菲尔德与伍尔夫》*Angela Smith, Katherine Mansfield and Virginia Woolf: A Public of Two, Oxford: Clarendon Press, 1999.以及爱尔兰利默里克大学帕特里夏·莫兰(Patricia Moran)的《“口述”:曼斯菲尔德与伍尔夫作品中的肢体语言》*Patricia Moran, Word of Mouth: Body Language in Katherine Mansfield and Virginia Woolf, London: University Press of Virginia, 1996.分别就两位女作家的现代主义创作思想以及她们的女性主义创作风格进行了考察。英国布里斯托大学安德鲁·贝内特(Andrew Bennett)教授的《憎恶曼斯菲尔德》[20]一文探讨了伍尔夫对于曼斯菲尔德的矛盾情结;悉尼大学佩妮·盖伊(Penny Gay)教授的《来自丛林的仿冒品:伍尔夫与她的澳新亲眷》一文则研究了曼斯菲尔德对于伍尔夫的创作接受[21]。苏珊·里德(Susan Reid)的《关于男性:曼斯菲尔德与劳伦斯的不同世界》[11]149-161比较了两位作家笔下的男性形象;卡普兰的《传播天才:穆雷、曼斯菲尔德与劳伦斯》*Sydney J. Kaplan, Circulating Genius: John Middleton Murry, Katherine Mansfield and D. H. Lawrence , Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.则透过穆雷的编辑身份来阐释曼斯菲尔德与劳伦斯在创作与接受过程中的相似性。英国肯特大学马克·金基德-威克斯(Mark Kinkead-Weekes)教授的《愤说穆雷夫妇:“无法理解”还是“精神反常”?》[22],追溯了曼斯菲尔德/穆雷、劳伦斯/费丽达两对夫妇间美好友谊的破灭,对曼斯菲尔德与劳伦斯进行了超文本比较。日本学者木下雪子(Yukiko Kinoshita)的专著《艺术与社会:曼斯菲尔德与王尔德创作中的艺术理论与社会责任感》*Yukiko Kinoshita, Art and Society: A Consideration of the Relations between Aesthetic Theories and Social Commitment with References to Katherine Mansfield and Oscar Wilde, Chiba: Seiji Shobo, 1999.,以及英国学者贝塔·劳伦斯(Berta Lawrence)的论文《曼斯菲尔德与哈代》[23]、剑桥大学大卫·楚特(David Trotter)教授的论文《文学散文:论关联理论的关联性》[24]等,是就曼斯菲尔德与其他现代派作家(王尔德、哈代、乔伊斯等)所展开的比较研究。

三、曼斯菲尔德的非小说创作研究

英国学者杰克·嘉灵顿(Jack Garlington)在1956年发表的《曼斯菲尔德批评走向》一文中将曼斯菲尔德一生的写作分为“短篇小说”与“非小说”创作两类*嘉灵顿分类下的“非小说”创作(scattered writings/non-fiction prose)仅包括作家的笔记、书信,并不涵盖诗歌、戏剧、评论、随笔。。他认为,对于那些喜欢艺术或者关心曼斯菲尔德悲剧人生际遇的读者来说,后者尤其具有吸引力[25]。曼斯菲尔德的非小说创作包括笔记、书信、诗歌、戏剧、评论以及随笔。不少批评家认为这些笔记、书信等非小说创作的研究价值很大,因为其中夹带着海量的作家生平信息,诗歌戏剧作品饱含作家的个人情感与艺术追求,评论及随笔则直接表达了作家的文艺创作思想。近年来,非小说创作研究已成为曼斯菲尔德研究中的一个重要方向,曼斯菲尔德作为一个文学多面手的创作地位得到了应有的重视。

曼斯菲尔德的笔记与书信也是学者们关注的焦点。美国学者玛格丽特·斯科特(Margaret Scott)编辑出版的《曼斯菲尔德笔记》*Margaret Scott, The Katherine Mansfield Notebooks: Complete Edition, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1997.,以及由新西兰诗人文森特·奥沙利文(Vincent O’Sullivan)与斯科特合编的《曼斯菲尔德书信选》五卷*Vincent O’Sullivan, Margaret Scott, The Collected Letters of Katherine Mansfield. 5 Volumes, New York: Oxford University Press, 1984, 1987, 1993, 1996, 2008.是近年来最为学界称道的作品集。英国学者萨莉·布朗(Sally Brown)在《“百变自我”:大英图书馆的曼斯菲尔德书信》一文评判曼斯菲尔德的书信:“一看(曼斯菲尔德的)信件,你即刻就可以听到她的多重声音,她会根据收信者的性格变换自我……真是个成功的表演者。”[26]布朗暗示,批评界有必要探查曼斯菲尔德在与家人、友人相处时所展现出的多样个性。西班牙学者吉莉恩·博迪格利尔(Gillian Boddy-greer)的《公平吗?重读曼斯菲尔德笔记》一文对穆雷之于曼斯菲尔德笔记原稿的编辑进行了细究,并对他在修改过程中省去必要注释的做法进行了批评。博迪格利尔认为,前者虽有心再现作家笔记,却未能公正对待这些文本。[27]格拉纳达大学的杰拉尔多·罗德里格斯·萨拉斯(Gerardo Rodríguez Salas)在《超越生理母性:曼斯菲尔德的自传体验》一文中认为,曼斯菲尔德笔记与书信中的“女主人公”与波伏娃和克里斯蒂娃等女性主义思想家具有相似的性别意识,她们都是通过颠覆传统母性体验来求取女性个体的自我实现[28]。同为西班牙学者的阿娜·马拉·纳威勒斯(Ana Mara Navles)则认为曼斯菲尔德是一位具有“变色龙”性格的作家,总是挣扎于“小说与自传”“多愁善感与情感中立”之间[29]。

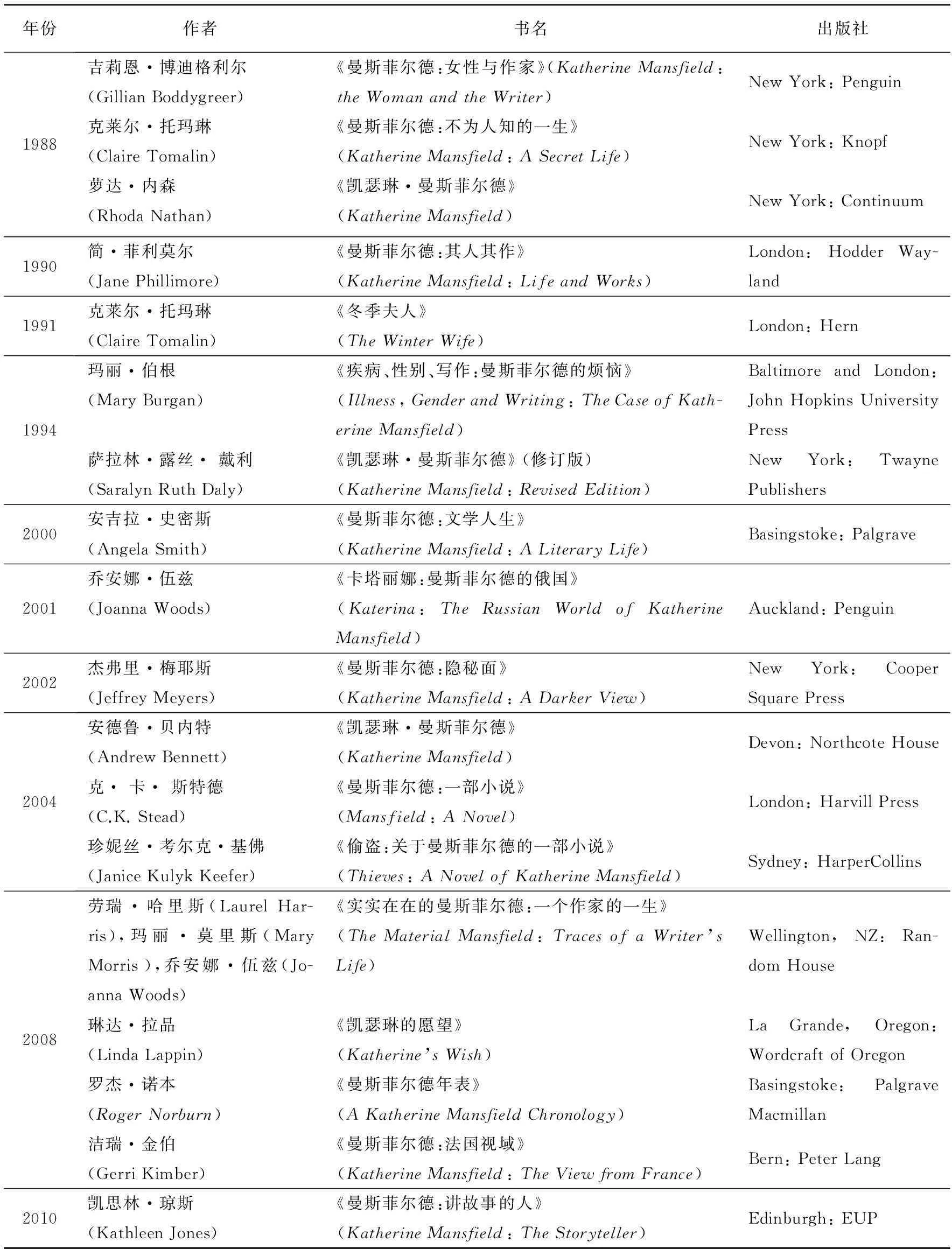

关于笔记与书信的研究,催生了曼斯菲尔德研究中的另一项成果——传记。1988—2010年较有代表性的曼斯菲尔德传记撰写情况详见表1。

这些传记的共同点是透过曼斯菲尔德的文学创作看她的人生,同时又结合小说家的生平重新解读其文学作品。美国作家、学者萝达·内森的《凯瑟琳·曼斯菲尔德》以《成长小说》《婚姻故事》《神经,古怪,受害:个性故事》等章节划分作家的文学创作与个人生平,展现了曼斯菲尔德短篇小说创作中的传记因素。爱尔兰裔新西兰作家乔安娜·伍兹的《卡塔丽娜:曼斯菲尔德的俄国》则聚焦契诃夫等俄国作家对于曼斯菲尔德的创作影响。金伯的《曼斯菲尔德:

表1 1988—2010年曼斯菲尔德传记创作统计表

法国视域》以“曼斯菲尔德在法国总比在英国受欢迎”[30]这一命题为探究对象,梳理了作家在法国的接受状况。此外,英国皇家文学学会成员杰弗里·梅耶斯的《曼斯菲尔德:隐秘面》将作家的短暂生平划分为13个时间段,并统一采用“地点+时间”格式命名各章节, 方便读者查考。有趣的是,在众多传记作品中,英国传记作家克莱尔·托玛琳的《冬季夫人》、新西兰著名学者克·卡·斯特德的《曼斯菲尔德:一部小说》、加拿大作家珍妮丝·考尔克·基佛的《偷盗:关于曼斯菲尔德的一部小说》、美国作家琳达·拉品的《凯瑟琳的愿望》不约而同地以剧本或小说创作还原作家生平。譬如,《曼斯菲尔德:一部小说》以作家在第一次世界大战期间的生平经历为原型展开写作;《凯瑟琳的愿望》则从曼斯菲尔德、穆雷、伊达·贝克(曼斯菲尔德生前密友)三人的叙述视角出发回溯作家人生中的最后五年。

诗歌与戏剧创作在曼斯菲尔德的非小说创作中并不是最重要的,但近来也引发了一定的学术讨论。曼斯菲尔德的诗歌作品最早由其丈夫穆雷选编出版。穆雷认为,虽然这些作品“算不得真正意义上的诗歌”,但它们具有“简单而神秘的美”与“细腻的灵魂”[31]。1988年,奥沙利文重编《曼斯菲尔德诗集》时对作家不同时期与风格的诗作进行了较深入的拣择*关于曼斯菲尔德诗集的出版情况,可参见雷艳妮:《凯瑟琳·曼斯菲尔德的诗歌》,《小说评论》2011年第5期。。2014年由爱丁堡大学出版的《曼斯菲尔德作品集之卷三:诗歌与评论全集》收录了曼斯菲尔德的全部179首诗歌以及她的若干歌词作品。新西兰作家、文学评论家马克·比瑞(Mark Pirie)的《曼斯菲尔德:先锋式的表演派诗人》一文是为数不多的、针对作家诗歌创作所进行的学术探究。比瑞在文中用“表演派诗歌”来定义曼斯菲尔德的诗作,认为以舞台为书页、将诗行幻化为戏剧场景的“表演派诗歌”符合曼斯菲尔德“有如乐谱般的”诗篇。表演派诗人不遵从标准的诗歌韵律,而通过实验性的诗歌创作为读者带去即兴的视听体验。与表演派诗人强调“打破常规、即兴拼贴”的做法相似,曼斯菲尔德向她的读者们“即兴演奏着自己的情感与体验”[32]。

曼斯菲尔德生前并无戏剧作品面世,仅有的两个剧本手稿也只因附属于笔记而留存至今*这两部戏剧手稿的题目分别为《桂冠》与《图姿》。前者写于1916年的圣诞节,作家与赫胥黎、罗素、穆雷等人相聚一堂,为得乐趣,她即兴创作了该剧本的第一幕,众人即写即演,场面欢腾;后者写于1917年,作者已几乎完成了剧本前三幕的创作,该则故事的场景为封闭的中产阶级家庭,故事内容也是其惯于刻画的女性体验。。即便如此,她对于“戏剧”这一创作文体的喜爱与关注是显见的*《曼斯菲尔德笔记》中有关莎士比亚戏剧摘抄近十页,其中有来自《亨利四世》《亨利五世》《皆大欢喜》《第十二夜》等的莎剧选段。穆雷为这些摘抄作注:“这些是1916年1月我和KM住在波林别墅时做的摘抄。那时我俩每晚都会读莎剧,没有读出声的人就要负责抄录一些打动人的句子。”详见Margaret Scott, The Katherine Mansfield Notebooks: Complete Edition, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1997, pp. 290-296.。曼斯菲尔德的戏剧创作灵感源自何处?美国学者蒂·欧·比切克洛夫(T. O. Beachcroft)认为作家曾受到来自锡拉丘兹(Theocritus)的创作影响[33];英国学者大卫·道林(David Dowling)则认为哈斯丁斯(Beatrice Hastings)与奥瑞芝(A.R.Orage)的作品曾对曼斯菲尔德有所启发[34]。剑桥大学学者凯思林·惠勒(Kathleen Wheeler)的《曼斯菲尔德〈幸福〉中的戏剧艺术》[35]一文将《幸福》视为曼斯菲尔德融印象主义绘画技巧、戏剧创作元素于一炉的经典之作。新西兰剧作家杰瑞米·康蒙斯(Jeremy Commons)则在《曼斯菲尔德的故事》系列剧本创作中(1998—1999)对《店里的女人》《已故上校的女人》《布里尔小姐》三部作品进行了改写。康蒙斯的剧本虽未公开出版,但在1999年以音乐剧形式在新西兰获得上演。匠心独具的康蒙斯不仅展现了曼斯菲尔德原作所拥有的巨大艺术张力,也从侧面强调了曼斯菲尔德的作品与剧作家审美视角的契合。

作为一个活跃的文学评论家和文艺思想家,曼斯菲尔德还在《韵律》《雅典娜神庙》等杂志上发表了百余篇书评及随笔散文。她的文学评论涉及高尔斯华绥(John Galsworthy)、康拉德(Joseph Conrad)、福斯特(E. M. Forster)、陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)、沃顿(Edith Wharton)等众多同期欧美小说家。汉森(Clare Hanson)认为:“曼斯菲尔德是一个具有创新意识的人,即使作为一个批评家,她也尝试(在每一篇书评中)扮演不同的角色。”[36]

自20世纪80年代中叶以来的国外曼斯菲尔德研究取得了许多新的成果,无论是在新理论视域下对曼斯菲尔德的短篇小说进行重读,还是针对她与现代主义文学之关联展开探究,或是对曼斯菲尔德非小说创作之文学意义的重新审视,都已迈上了一个崭新的研究平台。步入21世纪的国外曼斯菲尔德研究还在持续升温,一方面它正日益跨越国界,走向国际化的“大讨论”;另一方面它以前所未有的研究深度不断实现对于传统的超越。在全球化的批评语境中,曼斯菲尔德研究必将绽放出全新的色彩。

参考文献:

[1]CORREA D, KIMBER G, REID S, et al. Katherine Mansfield studies (Vol. 4): Katherine Mansfield and the Fantastic[C]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.

[2]WILSON J, GERRI K, CORREA D. Katherine Mansfield Studies (Vol. 5): Katherine Mansfield and the (Post)colonial[C]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.

[3]WISKER G. Country cousins: negotiations between the town and the country in Katherine Mansfield and Patricia Grace[J]. British Review of New Zealand Studies, 2003/2004(14).

[4]CORREA D, KIMBER G, REID S. Katherine Mansfield Studies (Vol. 2): Katherine Mansfield and Modernism[C]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.

[5] DAVISON C, KIMBER G, MARTIN T. Katherine Mansfield Studies (Vol 7): Katherine Mansfield and Translation[C]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.

[6] SCOTT K B. The gender of modernism: a critical anthology[M]. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1990: 303.

[7] SYDNEY J K. Katherine Mansfield and the origins of modernist fiction[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1991: 3.

[8] BICKER L. Public and private choices[C]∥GOLDMAN D. Women and world war I: the written response. London: Macmillan, 1993: 93.

[9] PARKINS-GOUNELAS R. Katherine Mansfield reading other women: the personality of the text[C]∥ Roger Robinson. Katherine Mansfield: In from the Margin. Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1994: 36.

[10]NEW W H. Reiteration: Mansfield’s stories of static action[J]. Commonwealth: Essays and Studies (Special Issue), 1997(4): 72.

[11]WILSON J, GERRI K, REID S. Katherine Mansfield and literary modernism[C]. London: Continuum, 2011.

[12]MANSFIELD K. Arthur Symons[Z]∥SCOTT M. The Katherine Mansfield notebooks: complete edition. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1997: 214.

[13]SYMONS A. Plays, A acting and music: a book of theory[M]. Open library: Nabu Press, 2010: 16.

[14]CORREA D. Katherine Mansfield and music: nineteenth-century echoes [C]∥Gerri Kimber & Janet Wilson. Celebrating Katherine Mansfield: a centenary volume of essays. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011: 93.

[15]SMITH A. Katherine Mansfield: a literary life [M]. New York: Palgrave, 2000: 4.

[16]REIMER M. Katherine Mansfield: a colonial impressionist[D]. Christchurch: University of Canterbury, 2010: 35.

[17]CORBALLIS R. From the new age to the blue review: Katherine Mansfield’s “Kick-Off” toward maturity (1910-1913)[J]. Commonwealth: Essays and Studies (Special Issue), 1997(4): 18.

[18]MCDONNELL J. Katherine Mansfield and the modernist marketplace: at the mercy of the public[M]. London: Palgrave Macmillan, 2010: 12.

[19]DREWERY C. Modernist short fiction by women[M]. Farnham: Ashgate Publishing, 2011: 3.

[20]BENNETT A. Hating Katherine Mansfield[J]. Angelaki Journal of Theoretical Humanities, 2002,7(3): 3-16.

[21]GAY P. Bastards from the bush: Virginia Woolf and her antipodean relations[C]∥HUSSEY M, NEVEROW V. Virginia Woolf: emerging perspectives. New York: Pace University Press, 1994: 289-295.

[22]KINDEAD-WEEKES M. Rages against the Murrys:“inexplicable” or “psychopathic”?[C]∥DONALSON G, KALNINS M. D. H. Lawrence in Italy and England. New York: Macmillan, 1998: 116-134.

[23]LAWRENCE B. Mansfield and Hardy[J]. The Thomas Hardy Journal, 1998, 4(1): 32-35.

[24]TROTTER D. Analysing literary prose:the relevance of relevance theory[J]. Lingua: International Review of General Linguistics, 1992(87): 11-27.

[25]GARLINGTON J. Katherine Mansfield: the critical trend[J]. Twentieth Century Literature: A Scholarly and Critical Journal, 1956, 2 (2): 51.

[26]BROWN S. “Hundred of selves”: the British Library’s Katherine Mansfield letters[J]. The British Library Journal, 1988, 14 (2): 155.

[27]BODDY-GREER G. Leaving “all fair”?Working towards a new definition of Katherine Mansfield’s notebooks[G]∥Worlds of Katherine Mansfield. Auckland: Nagare Press, 1991/1992: 9-22.

[28]SALAS G. Beyond biological maternity: Katherine Mansfield’s autobiographical experience[J]. Feminismo/s, 2004(2): 97-108.

[29]NAVALES A M. Una pasión literaria: en el centenario de Katherine Mansfield[J]. Turia: Revista Cultural, 1988(10): 137.

[30]KIMBER G. Katherine Mansfield: the View from France[M]. Oxford: Peter Lang, 2008: 18.

[31] MIDDLETON J. Poems[M]. London: Constable, 1923: xi.

[32]PIRIE M. Katherine Mansfield: a pioneer performance poet[J]. Journal of Commonwealth Literature, 1999, 34 (2): 97.

[33]BEACHCROFT O. Katherine Mansfield’s encounter with theocritus [C]∥PILDITCH J. The critical response to katherine mansfield. London: Greenwood Press, 1996: 119.

[34]DOWLING D, DRUMMOND D. Katherine Mansfield: dramatic sketches[M]. Palmerston North, New Zealand: Nagare Press, 1989: viii.

[35]WHEELER K. “Modernist” women writers and narrative art[M]. New York: New York University Press, 1994: 121-140.

[36]HANSON C. The critial writings of Katherine Mansfield[M]. London: Macmillan, 1987: 17.

(责任编辑:袁茹)

Some Recent Trends of Overseas Katherine Mansfield Studies in the Past Three Decades

WANG Labao, CHENG Yingjie

(School of Foreign Languages, Soochow University, Suzhou Jiangsu, 215123)

Abstract:Since the mid-1980s, overseas Katherine Mansfield Studies has undergone a vigorous development characterized by three new orientations: new interpretations of Mansfield’s literary creation within new theoretical frameworks; investigations into the relevance between Mansfield and British modernism literary works; and studies on Mansfield’s non-fiction works. These new orientations have not only brought Katherine Mansfield Studies into a new stage, but also supplied the readers with new perspectives and new methods to reread this classical author.

Key words:Katherine Mansfield; trends study; new theoretical field of vision; modernism; non-fiction

中图分类号:I561.06

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)01-0053-10

作者简介:王腊宝,男, 苏州大学外国语学院教授,博士生导师,主要从事澳大利亚文学、20世纪英语文学及西方文论研究。程颖洁,女, 苏州大学外国语学院硕士研究生,主要从事20世纪英语文学、大洋洲文学研究。

*收稿日期:2015-10-15