基于产业组织视角的广州公行制度研究*

2016-04-09江争红马陵合

江争红,马陵合

(安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241003)

基于产业组织视角的广州公行制度研究*

江争红,马陵合

(安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241003)

摘要:公行作为商人组织,因其最初的统一行动而具备典型的卡特尔特征。在对其组织结构的分析中发现,由于组织散漫和制度缺陷,公行内商人陷入“囚徒困境”,致使行内商人的违约与背叛行为不可避免。鸦片战争前夕,行内、行外的竞争使得公行实际上已经丧失了广州对外贸易的垄断权。基于财政目的和控制外商的目的,清政府对公行及公行制度进行了干预与管制,公行逐渐由经济功能的垄断组织转变为政治功能的管理机构。

关键词:产业组织;公行制度;垄断;政府管制

行商制度是清前中期海上对外贸易中的主要制度,在与外商(这里主要是指英国的东印度公司)交往中行商们自发组成公行,在对外贸易中统一行动。公行曾起到外贸组织、国家海关等作用,尤其在广州一口通商时期,更是成为外商与中国进行交易和接触的唯一法定通道。但在鸦片战争前,公行制度逐渐衰落,大多行商陷入困境,甚至遭受破产、下狱、充军等。中国行商的垄断与频繁破产,是鸦片战争前后中国对外贸易史研究中无法回避的一个重要问题,但中西方学者大多将其归结为清政府的横征暴敛和非法勒索。格林堡曾将东印度公司所担负的英国公司的贡纳和中国官厅对行商的需索作对比,指出问题并不在这里,可他也只是泛泛地指出发生这种情况的原因是中国和英国两种经济发展水平的悬殊。已有的相关研究大多以行商为中心*早期代表性成果有:梁廷枏:《粤海关志》第二十五卷《行商》,广州:广东人民出版社2014年版;梁嘉彬:《广东十三行考》,上海:商务印书馆1937年版;马士:《东印度公司对华贸易编年史(1635—1834)》,区宗华译,广州:中山大学出版社1991年版;彭泽益:《清代广东洋行制度的起源》,《历史研究》1957年第1期,第1-24页。比较新近的研究成果中对十三行贸易中的垄断问题进行分析的有:黄福才:《鸦片战争前十三行并未垄断中外贸易》,《厦门大学学报(哲社版)》1988年第1期等。专门对行商的商欠问题进行研究的代表性成果有:章文钦:《清代前期广州中西贸易中的商欠问题》,《中国经济史研究》1990年第1、2期;吴义雄:《兴泰行商欠案与鸦片战争前夕的行商体制》,《近代史研究》2007年第1期等。以行商制度的演变与行商制度崩溃原因进行研究的代表性成果有:张晓宁:《广东十三行衰败原因试探》,《中国社会经济史研究》1996年第2期;隋福民:《清代“广东十三行”贸易制度演化》,《社会科学战线》2007年第1期;萧国亮:《清代广州行商制度研究》,《清史研究》2007年1期;李怡然:《清代广州行商崩溃原因探析——从美国〈华尔街日报〉的世界首富说开去》,《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期;赵立人:《论十三行的起源》,《广东社会科学》2010年第2期;李金明:《广州十三行:清代封建外贸制度的牺牲品》,《广东社会科学》2010年第2期等。,而以公行为对象进行的专门研究甚少*明确以公行制度为研究对象的有:吕铁贞:《公行制度初探》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第2期。。笔者试图从产业组织的视角,以公行与公行制度作为研究对象对鸦片战争前广州对外贸易中的垄断与行商的兴衰进行分析。

一、理论依据

1.市场结构理论

在不完全竞争的市场结构中,厂商拥有市场力量并利用市场力量以获得最大收益,即厂商通过限制产量并把价格提高到竞争市场的价格水平之上(亦即厂商的市场加价能力)而获得超额利润。由于这种超额利润不需要厂商付出更多的努力,而仅凭借其垄断地位就可以获得,因此这种收益被称为垄断租金。垄断租金取决于市场加价能力,那么厂商的市场加价能力又由什么来决定呢?

为了分析的需要,我们假设一个古诺模型:市场上只有两个相互竞争的厂商,给定整个市场需求p(q),q是市场上生产和销售商品的所有厂商的总产出。如果A是其中一家厂商,可将市场产出写做q=qA+q-A,qA是厂商A的产出,q-A是其它厂商的产出。如果给定厂商A的成本方程C(qA),厂商A的利润πA由下面方程给出:

(1)

则A厂商利润最大化的一阶条件是:

(2)

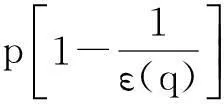

c(qA)是产品的边际成本,假定不变。让ε(q)表示需求价格弹性,则一阶条件可改写为:

(3)

此时厂商A的利润πA=(p-c)qA

(4)

方程(4)表明,厂商A的利润大小一方面取决于厂商加价的大小,即价格对边际成本的偏离(p-c),另一方面取决于厂商A的交易量qA,qA越大,所得利润就越多。

2.卡特尔理论

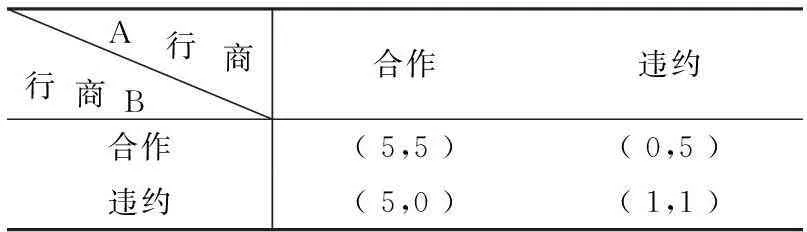

作为垄断组织,卡特尔是靠成员之间的约定或协议形成,其成功的关键在于其成员必须就统一行动的事项(统一价格、数量控制和分配份额等)达成一致并严格遵守。但卡特尔具有天然的不稳定性。其一,潜在进入者的威胁。一旦卡特尔把价格维持在较高水平,就会吸引新进入者,通过降价扩大市场份额,此时卡特尔很难继续维持原来的高价。其二,卡特尔内部成员具有的违约和背叛动机。这是一个典型的“囚徒困境”,卡特尔确定总的数量和制定统一价格,那么一个成员偷偷在其分得份额之外增加产量将会获得更多垄断租金,当每个成员都偷偷增加数量时,卡特尔的数量控制将会失效,市场总供给增加,价格下降,卡特尔限产抬价的能力将丧失。如果卡特尔无法解决这个问题,将导致卡特尔解体,市场重新恢复竞争。

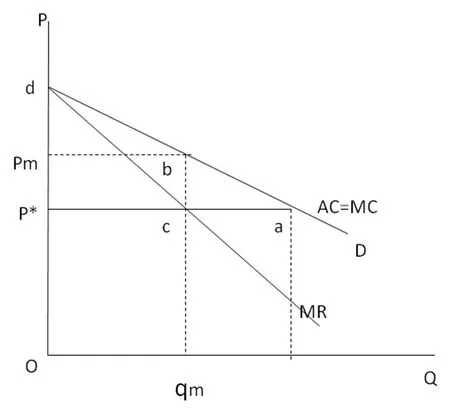

图1 垄断与垄断租金

3.政府管制理论

在存在垄断的市场,由于资源配置的效率低下(低产高价),社会福利存在效率损失,政府往往对垄断进行干预与管制。为了提高资源配置的效率,政府一般可以从价格和数量两个方面进行市场管制。通过制定最高限价来消除垄断租金,或者通过规定市场要达到的最小供给来实现数量管制,从而让市场在P=SMC处达到资源配置最优,或者P=SAC处市场供给达到最大,市场接近完全竞争。

二、公行的组织结构分析

在公行成立之前,西方商人在对华贸易时,可自由选择行商作为自己的保商*行商一方面作为清政府特许的专营对外贸易的机构,另一方面还被要求管理一切与外商相关事务和约束外商在华期间的行为,因此某行商一旦被外商选择作为交易对手时即成为该外商的“保商”。来进行交易,行商数量虽然有限,但外商在有限范围内自由贸易,从而造成行商为获得西方商人的保商地位来占有更多的市场交易而进行价格竞争,从而有利于外商。公行最初的成立正是源于业务相对集中的行商之间的无序竞争,从而产生统一行动的要求。“广州公行组织始于康熙五十九年十一月二十六日(1720年12月25日),由最著各商在神前宰鸡啜血共同盟誓,举行隆重之仪典,并规定公同遵守之公行行规一十三条。”[1]77-78最初成立的公行是行商自发组建的商人组织机构,它有具体办公地点——公所,也有统一的行规和具体的职责。*考察公行成立伊始的十三条行规,内容主要包括:共同议定进出口货物价格;在行商间分摊生意;外船货物出入口均须填册,以防私自交易等。在行规中还明确,设行目的是共同承担官府科差,消除内部竞争,限制行外散商,约束外商行为,经办中外交涉事件,解决同业困难等。公行也区别于俗称的“广东十三行”*大多学者如梁嘉彬、彭泽益等认为“十三行”只是对行商的总称。洋行数目并非13家,最多时达26家,最少时只有四五家,一般在十家以上。十三行是一个相沿成习的特有命名,用以区别其他行口,并无特别含义(参见梁嘉彬《广东十三行考》、彭泽益《清代广东洋行制度的起源》 )。。由于清政府法令明文赋予行商专营对外贸易,由行商组成的公行顺理成章地获得了外贸的独占权。公行自1720年第一次成立之后,几经存废*因东印度公司的反对与破坏,1720年成立的公行于次年即宣告解体;1760年在九家行商联合要求下,公行再次成立,但在1771年,东印度公司再次通过行商向两广总督行贿十万两银而裁撤“公行”。,而鸦片战争前的公行源于1780年,当时因“裕源”和“泰和”两家行商欠了外商本利近万元,无力偿还这笔债。朝廷下令由各行商联名具保分担,但行商均不愿担保,朝廷的命令执行不下去。于是,1782年朝廷正式批准公行恢复。[2]“从此以后,公行一直是行商制度下垄断对外贸易的商人组织。”[3]

公行成立之初,其组织结构上形同一个垄断组织——卡特尔,行商们联合行动,以公行为单一主体,与外商进行对外贸易。行商组成公行后的联合行动具体表现在以下几个方面。

首先,进口品的需求价格弹性偏大。原因之一是,在公行进口贸易中,外商远渡重洋,运来广州的货品大多并不是中国所必需的商品。“天朝物产丰富,地大物博,府库充盈,原不赖各国洋船区区货物以供税收;但彼辈既远涉重洋,远道来广贸易,本监督仰副皇上怀柔远人之至意,勉予哀怜。”[4]232“中国有世界上最好的粮食,米;最好的饮料,茶;以及最好的衣着、棉、丝和皮毛。既有这些大宗物产以及无数土制副产品,所以他们不需要从别的地方购买一文钱的东西。”*参见赫德:《中国见闻录》,转引自曲金良:《中国海洋文化观的重建》,北京:中国社会科学出版社2009年版,第23页。这些从侧面说明了中国对进口品有效需求的缺乏。进口品在中国市场的滞销,一直是外商也是行商最伤脑筋的事情。进口品作为非生活必需商品,其需求弹性高。价格高低对市场需求起决定作用,价格过高,市场需求可以降为零。因此,在进口贸易中,只要行商统一行动,不进行恶意的行内竞争*这种竞争往往是为出口份额而争,这也成为行内价格竞争的源头。,公行理论上可以将价格压低到接近边际成本,即p=c。这一点对公行在进口中定价显然极其有利。原因之二是,在清外贸中,往往采取的是“易货”贸易。“在中国地方的商业来往,只局限于少数的几个人,而他们的贸易在于收入一种货物而将另一种交来,显然很难找出一种完全避免以物易物制度的办法,虽然双方必然是以货币将价格固定下来,但这个价格在很大的程度上依靠收回的是什么货物而定……假如行商处于富裕的境况而他们的信用稳固,无疑是将茶叶交换,我们觉得,以物易物的制度,可以带给公司与行商的互相便利,而棉花及其它货物也可以和毛织品一样交换茶叶或所需的货物。”[5]179外商在中国采货的资金往往来自于其运来“财物”的销售,“财物”是带到广州准备“投资”于回程船货的全部货源。为此目的,英国制造品的销售,只是一种手段。在东印度公司的账目中经常出现的“茶叶投资”这个名词并不含有一定数目的资本额的意义,但它表明了运到广州的进口货仅仅是作为购进出口货的资源的基本事实。因此,即使亏损,外商也要售出其运来广州的货品。“在公司运往中国的主要‘英国货’中,计有毛货、宽幅呢、哔叽、羽纱以及一些铅和偶尔一些康华尔的铜或锡。但是,即使英国货的全部‘财物’售罄,通常不是明亏,就是被中国货的物物交换过程掩蔽了的暗亏。这种过程叫‘易货’。英国毛货等的售价,是规定茶丝价格的根据。据1820年估计,广州销售英国产品的净亏损额在前二十三年中共达1 688 103镑。”[6]6-7这一点也是有利于公行在进口时压价。在进口贸易中,公行垄断了外商的进口供给,从而在定价上起主导和控制地位。

其次,公行出口商品的低需求价格弹性。在鸦片战争之前,清出口中最大宗商品为丝茶,外商来到广州的主要目的是换回在欧洲可以畅销的丝茶产品。“在公司垄断的最后几年中,它从中国输出的唯一的东西就是茶叶。茶叶已经成了非常流行的全国性的饮料,以致国会的法令要限定公司必须经常保持一年供应量的存货。”[6]3在公行制度下,外商要收购中国市场上的丝茶,只能通过唯一的机构——公行来进行。外商对中国国内市场供给和行情几乎毫不知情,在这种情况下,价格任意高下自然不在话下。因此,在出口贸易中公行对外商也起到垄断供给的作用。

第二,统一定价。公行成立以后,外商必须与作为整体的公行来进行交易,公行统一定价,行商按照统一的价格进行贸易,最大的好处在于避免行商之间为争夺市场份额而进行恶意的价格竞争。通过在定价上的统一行动,公行在对外贸易上的市场力量逐渐显示出来,扭转了市场竞争中的不利局面。 “因公行的存在,他们现在把新武夷的价格提高到每担15两,而且还要预付定银10两。荷兰人在这个价钱下,订购12 000担。他们还互相约定,今后茶叶每担要定价在17两以上,并预付货款,否则不予签约。他们认为可以高兴怎样做就怎样做。”[4]522由此可见,公行在出口贸易中自主定价的能力,说明当时公行在市场的垄断权,同时反映了当时外商对公行在贸易中的垄断之不满,此类关于“外商不能不听从公行的议价”[4]109-116的记载在早期史籍中比比皆是。公行统一定价,也为行商带来了高额垄断租金,“粤中初设洋商通事洋行,据为垄断之利”[7],行商因“享有统治广州港对外贸易的独占权,每年获利达数百万元”[8]。

第三,数量控制。对于卡特尔来说,控制数量的主要目的是为了通过市场的有限供给来抬高和维护市场的高价格,从而获取最大的超额利润。在出口贸易中存在一定的数量控制。“大班购买所需的生丝时……1767年向他们购入装运的生丝每担银260两;但现在则索价270两,而且只愿订约出售1 000~1 500担,不能供足大班所要求的2 000担。”[4]564“19世纪20年代生丝贸易中,一些英国散商要购买比清朝官方允许的出口额更多的生丝,他们从铺户那里买进,并且通过伶仃洋的船只走私出口。”[6]47这从侧面也反映了政府的出口数量管制为公行的出口数量控制提供了条件。但是,公行主动进行数量控制以达到控制价格的做法,在史料中鲜有直接记载,这也反映了公行与卡特尔有相似之处,却也不完全是卡特尔。公行对外贸的垄断与控制,更多的是对市场控制,对行商与对外商的控制,但不是明确地为了获取超额利润,因此,公行在广州对外贸易中的作用和地位是非完全意义上的垄断机构。

第四,市场份额的分配。根据市场组织理论,价格和数量控制使得卡特尔获得最大利润,市场份额的分配是为了将卡特尔的超额利润在其成员之间进行合理分配,从而让每一个卡特尔成员获取最大利润。在公行最初制定的十三条行规中,公行将其成员行商分成头等、二等和三等,其中头等五个,在公行中各分得1股;二等5个,各分得0.5股;三等六个,各占0.25股。其余新入公行的行商则列入三等行内,分享0.25股。[1]81分得的股份是行商在进出口贸易时的市场份额,它决定了行商具体交易的数量,交易数量又决定了行商在公行中分享到的利润。因此,份额越多,分享的超额利润越多。在行商之间进行份额的分配,解决了公行垄断租金在其成员之间的划分。但在公行内部,各成员行商由于初始资本的不同决定了在后来的发展中经济实力的不均衡,这种不均衡也为公行制度内行商选择违约和背叛埋下了伏笔。

公行的统一行动,一定程度上降低了行业内恶意竞争,加强了对市场的垄断,为行商获取了高额垄断利润。据《下院审委报告》记载,行商在用货物换取茶叶上可得到高达35%的利益。[6]7但从效率上来看,垄断不是最优的资源配置方式,垄断会带来效率损失。作为垄断组织的公行在资源配置上同样存在严重的效率损失。一方面,公行为了维持其垄断地位和获取垄断租金需要支付成本。该成本分成两部分,一部分是由行商直接承担的为取得行商资格与对外贸易专营权的支出。据学者研究,“要成为‘公行’的成员,须向清政府交纳200 000两白银”[9],这一数字到鸦片战争前夕仍达40 000两白银[10]258,260。另一部分则是为了维持垄断地位由公行支付、实际由行商间接承担的向各级政府捐输贡献及向官员的贿赂。铺张盛行的清政府,常常以皇帝寿辰、国家战事、河工水利等各种名目,向行商勒索摊派。根据清宫档案统计,仅在乾隆三十八年(1773)至道光十二年(1832)这 60年间,以“报效”为名对行商财产的掠夺就有18次,总数达 395万两白银。理论上,这部分为获得专营权及其维持垄断地位的成本对于行商或公行来说,总和不会超过其能够获得的垄断租金,否则,行商因亏本无法持续经营会选择退出。另一方面,公行组织对市场竞争的限制,造成交易量过低,导致贸易规模不能达到最优的效率损失。这部分资源配置上的效率损失可用图2中三角形abc的面积来表示。这里为简化计,我们假设平均成本等于边际成本(AC=MC),根据利润最大化的基本决策原则,边际收益=边际成本(MR=MC),垄断者的最优供给量为qm,价格为p*。对整个社会来说,在最优配置下,市场的贸易规模应该达到q*的水平。但在公行垄断的情况下,贸易数量只能达到qm的水平,qm 图2 公行的垄断与低效率 公行的垄断虽然引起了外商强烈不满,但另一方面也起到了规范市场的作用。“前此经营对外贸易各行商,于价格往往任意高下,于商业行为上则互相排挤,争揽贸易,于货物则以假乱真,于外船货物出入口时不为填册及不交现款……自经此项盟约后,行商有一公平严密之组织,商人彼此间不致再互相排挤而使外人独享其利,亦不使行商肆行欺诈而使外人独受其害。”[1]82正因如此,公行的贸易对手——东印度公司,一方面反对公行在对外贸易中垄断,另一方面又依赖于与公行的有序贸易;而清政府一方面以维持收入和政府利益为前提有加强公行垄断力的需求,另一方面又在管理和控制对外贸易中维持政治统治上对公行及对外贸易进行干预和管制的需求。在这种多方博弈和发展的过程中,公行制度的局限性逐渐显露出来。 三、公行制度的局限性 1.公行制度内在的缺陷 公行的垄断权一方面依赖于政府对市场准入的严格限制,另一方面取决于行内成员的自我约束。由一个个在经营和财务上相对独立的行商组成的公行内部,行商的数量是屈指可数的,因此在公行内部接近寡头市场,而且因为经营业务基本雷同而接近于同质寡头。寡头市场的典型特征,是在各个寡头之间既相互依存,又相互竞争。相互依存,源于行商之间结成的利益同盟——公行及公行行规的约束;相互竞争,在于公行的垄断租金在公行成员即行商之间的分配是不均等的,因此为获取更高份额的垄断租金,行商之间存在竞争关系,竞争关系导致公行成员存在违约的倾向。行商违约一般存在一定成本(不遵守行规要接受的惩罚,如丧失份额*这是在相关史料中可见的关于公行对行内违约商人所能采取的处罚措施(参见马士、格林堡、郝延平等的论述)。实际上,从下文分析中可以看出,由于不存在退出机制,行商即使破产欠债,根据连带赔偿责任制度,债务由行内商人共同承担,从而大大分散了违约行商的风险。再加上外商为了限制公行的垄断,长期对小行商采取扶持措施,进一步降低了行商违约的成本。参见吴义雄:《条约口岸体制的酝酿——19世纪30年代中英关系研究》,北京:中华书局2009年版。),当行商违约的成本越高时,那么行商违约的可能就越小,此时公行的垄断能力(亦即定价能力)就越强,从而保证公行和行商的垄断租金的获得。但一旦行商违约成本下降,违约收益(在公行的价格之外采取价格策略,或偷偷增加自己的市场份额来获取更多的超额利润)上升时,行商会选择违约。在信息不对称和信息不完全的情况下,行商在面临类似著名“囚徒困境”的博弈中,剔除非优战略给出了这个博弈的均衡解。如表1所示,假设公行成员行商A和B,二人都面临两种选择:合作或违约。在行商之间各自无法得知对方如何行动的情况下,如果行商A选择合作,同时行商B也不违约的情况下,意味着各自遵守公行统一定价和分配的份额,垄断租金按照规定的份额在各行商间分配,此时二人所得就是表中的(5,5)。如果行商B违约,则意味着B不遵守行规而通过压低价格获取更多的市场份额,此时垄断租金的分配将倾向于行商B,行商A的所得为0,此时二人所得组合就是表中的(5,0)。如果行商A也选择违约,那么二人的所得就是(1,1), 剔除非优战略,无论行商B是选择合作还是违约,对于行商A来说,其最优决策就是违约。同理,对于行商B也是如此。因此,对于两个行商来说,违约明显是占优战略,那么所得(1,1)就是唯一结果。这对两个行商来说都是非常坏的结果。如果他们合作,每个人将会得到5,而不是1。但是,私人利益导致了帕累托无效结果。 表1 行商的困境 由于组织内在的缺陷,公行无法避免行内成员的违约与背叛。第一,行商直接与外商串谋。在公行统一定价的情况下,行商私底下与外商串谋,以低于公行的出口价格和更高的进口价格,从而争取更多的交易份额,实现更多行内垄断租金的分配。行商之间暗地里的价格竞争成为常态:“于夷船进口时,每有自向夷人私议货物,情愿贵买贱卖,只图目前多揽,不顾日后亏折。”[11]“全部贸易盛行物物交换的原则,例如从萌菇莲运来的胡椒:‘由于在中国的胡椒价钱仍约为9.60两,而关税及费用不低于8钱或9钱,全体行商似乎对当前这批委托货物不愿出价多于8.50两或9两,我们并不觉得奇怪,如果不是昆水官非常大方出价10两,而要我们答应按每担12两向他购入武夷茶2 000箱(5 400担),我们可能被迫接受这个条件。’”[5]5可见,个别行商为争取市场份额和交易数量,在进口时私自抬高价格,出口时则降低价格,不惜亏本借贷, 这几乎是饮鸩止渴的做法。行内商人的违约,使公行的统一定价在某种意义上成为一种参考价格*既构成行内商人违约时的参考价格,也构成下文论述的行外商人的参考价格,即在进口时高于公行的定价,出口时低于公行的定价,从而与公行构成竞争。,公行实际上丧失了市场定价权,从而处于市场竞争的劣势。第二,行内商人与行外商人的勾结。具体表现为公行内行商默许甚至为行外商人的交易担保。根据清政府的法令,获得专营权的“行商掌握主要的贸易货物,而‘行外的商人’(也叫‘铺户’)在法律上获允经营那些在华外国居民个人必需品一类的贸易,诸如衣服、扇子、雨伞和草帽等物品。可是实际上,他们也经营更为重要的货品,他们的交易具有巨大的规模,有时铺户贸易的数量如此巨大,不得不在承担货物关税的行商名下进行。尽管少数富有的行商几乎不同铺户发生往来,但他们中一些贫困的同行则情愿为了收取佣费,将他们的户名和设备借给行外的商人。……铺户也从事非法经营。他们经常由于经营大宗货品,诸如茶叶、生丝、土布等,侵犯了行商的权益。他们能以低于行商的价格销售商品。因为他们不像后者那样,要负担繁多的税款”[12]18-19。显然,行内商人与行外商人的勾结,使得行外商人频频突破公行垄断的壁垒,并且在价格竞争中更具有优势。 无法遏制的行内成员的违约和背叛,一方面造成公行实际定价权的丧失,另一方面进一步纵容和促进了行外贸易,使得公行在行内、行外同时面临激烈的价格竞争。 2.公行的政治性目的增强,经济性目的弱化 公行在成立之初,清政府和地方当局虽然构成公行“背后的力量”,但政府并没有直接参与其中。“归根到底,清政府制定公行制度与其说是为了实行商业垄断,不如说是为了增加财政收入和控制外国商人。只要这个制度能够达到政府这些双重的目的,它便享有种种自由贸易的机会。”[12]18基于财政和政治的双重目的,清政府对公行及公行制度进行的频繁干预与管制呈现出政治性目的增强、经济性目的弱化的特征。 首先,基于增加财政收入目的,清政府在公行制度建设方面进行干预与管制。其一,行商进入壁垒减弱,退出壁垒增强。在对外贸易中,清政府广州一口通商政策使得广州十三行商成为获准专营对外贸易的唯一合法主体,其地位及作用“直凌霄汉”[1]87。行业进入的高壁垒是公行得以维持其垄断权的前提条件,但在鸦片战争前,行外竞争的急剧上升。清政府在对制度外贸易的清理方面显现出其制度上的无能,鸦片贸易、走私贸易泛滥,甚至在既成事实的情况下,放宽了行外贸易的范围*如1828年3月,在“大班委员会”着手处理有关铺户方面的非法贸易问题,并且很快同行商达成一项协议。双方同意,在河泊(粤海关监督)的监督下,任何行商被确证犯有以其名号掩护铺户之罪,将受惩罚,取消它同公司交易中应享的份额。然而,利润的诱惑是不可抗拒的。尽管非法,但对英国散商、美国商人、中国铺户,以及财富稍逊的行商来说,自由贸易是那么有利可图以至于“协议很快便遭破坏”。在这种情况下,官方对铺户的限制于1828年7月进一步放宽,在美国人和英国散商的压力下,清政府改变了现有的法律。铺户可以合法经营包括中国丝绸和进口的棉制品等更多的货物,而行商则对大多数对外贸易中价廉易销的商品保持理论上的垄断。参见郝延平:《中国近代商业革命》,上海:上海人民出版社1991年版,第20页。,行业进入壁垒逐渐被打破,意味着公行垄断权的丧失。市场中行业的退出机制可以帮助经营困难的企业及时止损,单个企业正常的破产倒闭不仅不会引起整个行业的困难,而且能促使行业自我更新,维持行业正常运转。但行商进入公行后,遇到经营困难、亏损时想退出却是很难的。“行商因不堪苛政暴敛之苦,故多有中途退办行务者。但行商于退办时,必须先清偿债务及历来之欠饷及罚金,始能邀获批准。行商本为钦定性质,故其退办亦须听候谕旨。非然者,则行商虽有退办之心,而事实上则属不可能。”[1]403鸦片战争前,行商的经营已普遍出现困难,公行制度中严格的退出壁垒,大大降低了行商经营的灵活性。在出现经营困难时,行商不能通过宣布破产退出市场来终止债务与责任,只有等待破产、抄家、下狱或流放,即使原本资本雄厚的大行商也难逃厄运*如1832年,具有很长历史的“老行商”卢茂官的广利行陷入“重大困难”,债务近100万元,茂官禀请广州政府将其开革,或宣布他破产,但被拒绝。而原创办人浩官(应为伍绍荣),后来宁可让给大浩官(应为伍秉鉴)继续经营,也不愿再当行商,“为了对他加以惩处,他被迫当上一个盐商,这是可能在很短时间内使他破产的”。参见格林堡:《鸦片战争前中英通商史》,康成译,北京:商务印书馆1961年版,第47页;梁嘉彬:《广东十三行考》,上海:商务印书馆1937年版,第403页。。其二,公行“保商制度”与“总商制度”的建立。保商制度、总商制度的建立,都是源自政府的直接干预。在鸦片战争前,公行一方面作为垄断组织,尽力通过行商的统一行动,实现其垄断对外贸易的职能,保障行商专营贸易之权益。另一方面,作为清政府“以官制商、以商制夷”政策下的公行,实际上还要承担代外商买卖货物,代外商向粤海关或清政府缴纳税饷与“规银”,以及为实现清政府管理与控制外商而进行的一切外交事宜。“至乾隆十五年(1750),政府下令以惯例由通事缴纳之船钞及规礼银两今后改为‘保商’缴纳,由是保商制度始完全成立。按‘保商’者,系乾隆十年两广总督兼粤海关监督策楞因行商内有资本微薄,纳课不前者,故于各行商内选择殷实之人作为‘保商’,令其统纳入口税饷。”[1]86“以专责成,亦属慎重钱粮之意。”[1]94而1813年粤海关监督吉庆认为,需要有经政府选任的“总商”来总理对外贸易事务。于是,清政府建议“于各行商中择其身家殷实居心公正者,饬令总理洋行事务,率众商与夷人交易”。由此可见,保商制度的建立是为了保证清政府税饷及时足额的收缴。而总商制度则是为了统领外贸事务,方便与外商交涉,二者都具有极强的政治性。 其次,基于控制外商的目的,清政府对行商“夷欠”问题的干预。无论是从“维持广州贸易”出发,还是本着“怀柔远人”的原则,清政府对行商在“夷欠”问题上的处理,更多的是“出于政治目的,而非经济目的”[10]296-324。在法律上,清政府是禁止向外商欠债的,但行商在实际经营中很难做到。因为在对外贸易中行商居于中介位置,既要代垫资金代售进口品并缴纳各种税费,又要代垫资金代购出口品,无论进口还是出口行商都存在大量资金的占用,往往造成周转资金的缺乏,导致在对外贸易中的“夷欠”现象屡禁不止[3]。清政府对行商的欠债进行了严格干预和管制。其政治性目的突出表现在两个方面:一是严禁行商向外商借贷;二是以政府行政干预代外商追赔债务,包括对公行行用(外商称之为公所基金)征收与用途的规定以及连带赔偿责任制度*详见吴义雄:《条约口岸体制的酝酿——19世纪30年代中英关系研究》,北京:中华书局2009年版。。行用逐渐变成公行以对外贸易中征收3%的行佣积累成的公行基金,以供办官府临时科差,以及清偿行商拖欠、罚款、亏折等方面的债务之用。以至于格林堡在其书中评价鸦片战争前的公行时说道:“在他们同外国人打交道时,他们的团结性只在一个方面是明显的。如果任何一个行商的亏蚀达到使他破产的程度,公行就会对于外国债权人担负起共同责任从‘行用’中拨款还债。以对外贸易百分之三的征收额作为财源的这个‘行用’,是为了如孝敬皇上和政府管理的规礼之类的其他公共目的而使用的。”[6]48 由于清政府的干预与管制,鸦片战争前公行的统一行动主要表现在三个方面:第一,作为一个集体履行向清政府捐献报效的职能;第二,如果公行中有任何一人由于贸易亏损无力偿债,公行将承担共同赔偿责任,从行用中拨款偿还外商;第三,承担监督和控制外商的责任。[12]17由此可见,政府管制导致公行逐渐偏离其垄断组织的职能,其在出于经济目的垄断市场上的统一行动逐渐弱化,而在政府管制下出于政治目的上的统一行动在逐渐强化。这也就能理解“这时公行成员的资格,并没有被看作是一种权利,却被看作是一种负担。清政府在招致商人参加公行时往往遇到极大的困难。破产的事情常常发生,幸而未破产的也总是想法使自己能够尽早好好地退出公行”[6]47,以及当时身为总商的潘启官发出的 “宁为一只狗,不为行商之首”*1829年10月,特选委员会向两广总督递交的正式禀帖中陈述行商人数不足时提到潘启官之言。转引自吴义雄:《条约口岸体制的酝酿——19世纪30年代中英关系研究》第256页。的抱怨。而公行内行商之间的关系最初是相互独立,自主经营,在政府的干预下,公行逐渐演变成政府的外贸管理机构,管理对外往来中的一些公共事务,行商间形成了一损俱损却无法一荣俱荣的局面。 结语 综上所述,表面上看,行外商人的竞争与走私活动大大冲击了公行对市场的垄断,实则这种外部的冲击更多是由于公行组织对外形似卡特尔、对内寡头的结构特征所决定的制度本身存在的局限性,导致公行内成员的普遍违约,打破统一行动原则,甚至主动与行外商人联合从事行外贸易,使得行外商人及其走私活动猖獗。并且,这种制度外的交易,因不受公行制度约束,在清政府缉私不力或无力杜绝走私行为时,这些行外商人反而获得了制度内行商所不具有的自由和灵活,随行就市,从而更具有价格上的竞争力。而行商囿于公行制度的约束,其灵活应变的能力下降,同时需要承受沉重的政治负担,导致其竞争力日益衰弱。这也反映了在鸦片战争前,随着清对外贸易规模的扩大,行商制度不能应国际环境的变化而变化来完成制度的诱致性变迁。最终,在鸦片战争的炮声中,广州一口通商的格局被打破。1843年广东十三行的一场大火,使得曾经盛极一时的行商及行商制度也随之化为灰烬,清政府对外贸易最终在“炮”与“火”中完成了制度的强制性变迁。 参考文献: [1]梁嘉彬.广东十三行考[M].上海:商务印书馆,1937. [2]孙建伟.十三行与晚清外贸的荣衰[J].档案春秋,2013(9):40-43. [3]萧国亮.清代广州行商制度研究[J].清史研究,2007(2):32-48. [4]马士.东印度公司对华贸易编年史:第四、五卷[M].区宗华,译.广州:中山大学出版社,1991. [5]马士.东印度公司对华贸易编年史:第三卷[M].区宗华,译.广州:中山大学出版社,1991. [6]格林堡.鸦片战争前中英通商史[M].康成,译.北京:商务印书馆,1961. [7]姚贤镐.中国近代对外贸易史资料:第1册[G].北京:中华书局,1962:193. [8]许地山.达衷集:卷下[M].上海:商务印书馆,1931:154. [9]郑友揆.中国的对外贸易和工业发展(1840—1948年)[M].上海:上海社会科学院出版社,1984:5. [10]吴义雄.条约口岸体制的酝酿:19世纪30年代中英关系研究[M].北京:中华书局,2009. [11]梁廷枏.粤海关志:第二十五卷[M].广州:广东人民出版社,2014:503. [12]郝延平.中国近代商业革命[M].上海:上海人民出版社,1991. (责任编辑:周继红) 中图分类号:F752.9 文献标识码:A 文章编号:1672-0695(2016)01-0018-09 作者简介:江争红,女,安徽师范大学经济管理学院讲师,安徽师范大学历史与社会学院博士研究生,主要从事近现代经济史、国际贸易、国际经济研究;马陵合,男,安徽师范大学经济管理学院院长,教授,博士生导师,主要从事中国近现代经济史、中国铁路史、中国外债史研究。 基金项目:2014年度安徽省哲学社会科学规划一般项目“基于马克思主义空间经济理论视角的‘中等收入陷阱’的形成机理研究”(AHSKY2014D52) *收稿日期:2015-09-05