江苏与京、沪、浙、粤实施创新驱动发展的评价与比较研究*

2016-04-09夏海力

李 卿,夏海力

(苏州科技学院 商学院,江苏 苏州 215009)

江苏与京、沪、浙、粤实施创新驱动发展的评价与比较研究*

李卿,夏海力

(苏州科技学院 商学院,江苏 苏州 215009)

摘要:实施创新驱动发展是中国经济新常态下各地区发展的必经道路。通过构建我国省级区域实施创新驱动发展的评价指标体系,运用熵权法对江苏、北京、上海、浙江、广东进行实证分析和比较研究可知:江苏实施创新驱动发展成果领先于浙江、广东,落后于北京、上海;技术支撑是江苏最主要的优势因素;产学研、社会发展、研发资源和经济产业方面江苏表现一般,市场效益相对落后。因此,江苏应加大政策扶持力度,更加重视民生发展;注重科研人员培养,加快产品创新速度;积极参与国际竞合,促进产学研优化发展。

关键词:江苏;创新驱动;评价体系;比较分析

改革开放以来,中国经济保持了三十余年的高速增长,但近年来,经济发展呈现新常态。从2012年起,经济增速逐渐回落,2012—2014年GDP年增速分别为7.7%、7.7%和7.4%,正式告别过去年增10%的超高速增长模式,反映出中国经济结构需要优化升级,经济增长需要由“要素驱动”向“创新驱动”转变。实施创新驱动发展战略,对于我国建设创新型国家、形成国际竞争新优势、增强可持续发展动力具有重大的战略意义。

江苏和北京、上海、浙江、广东在我国经济社会发展中处于第一方阵,相继制定了创新驱动战略实施意见及办法,取得了较好的成绩。但与经济转型发展的紧迫需求相比,与发达国家和国内先进的省市相比,江苏省在创新驱动发展方面仍有一定的差距。江苏经济的三大结构性矛盾仍然比较突出,其发展面临的资源和环境挑战日益严峻。因此,对江苏、北京、上海、浙江、广东实施创新驱动发展进行评价与比较具有非常重要的现实意义,有利于发展江苏特色的创新驱动路径,促进江苏经济新发展。

一、省级区域实施创新驱动发展的评价指标体系

近5年来,国内学者对创新驱动发展的相关问题进行了研究,孔令丞、葛秋萍、杨晓慧、王峥等分别从政策、经济、教育、民生视角研究创新驱动对实施创新发展的影响和作用[1-4];李彦霖、程军、李强深度解析企业研发投入与竞争力的内在作用机理[5];崔健实证分析需求与产品创新的联系[6];姚西龙、张银银、刘建华等就环保、结构、投资、国贸方面分析其在创新驱动方面的意义[7-9];贺新闻、刘克勤、马一德、马宪民、顾晓燕等分析了高校创新及知识产权对创新的积极作用[10-14];王伟光、洪银兴等分析了创新投入、自主创新与产业发展瓶颈的内在联系[15-16]。笔者基于省级区域实施创新驱动发展的投入与产出状态的比较,拟初步构建我国省级区域实施创新驱动发展的评价指标体系。

1.指标体系的构建

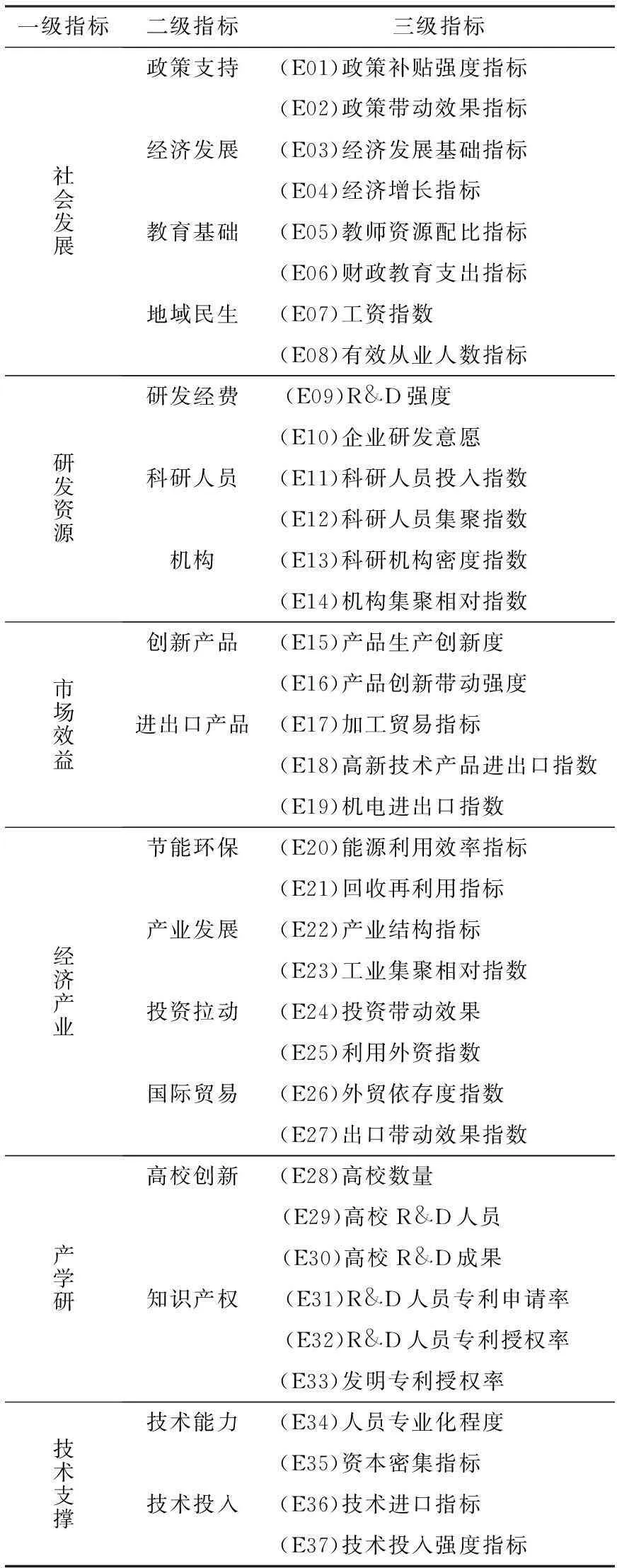

基于科学性、系统性、可行性和可比性原则,按照省级区域实施创新驱动发展的评价框架构建评价指标体系,含6个一级指标、17个二级指标和37个三级指标(见表1)。由于评估省市地域跨度大,且存在省与直辖市的比较,为体现公平原则,指标多选取比率型。

社会发展方面,分别从政策、经济、教育、民生四个方面进行衡量。具体而言,政策支持指标中,以政府研发支出占财政支出比重来衡量政府补贴强度,社会总研发投入与政府研发支出比值代表政策带动效果;经济发展指标中,经济发展基础指标以人均GDP衡量,以GDP增速作为经济增长指标;教育基础指标中,教师资源配比以教师平均负担学生数的倒数衡量,财政教育支出即财政支出中教育经费比重;地域民生指标中,工资指数为总工资额占GDP的比重,有效从业人数指从业人数占常驻人口比重。

研发资源方面,分别从经费、人员、机构三方面进行衡量。研发经费指标中,R&D强度为研发投入与GDP的比值,企业研发意愿为企业研发投入占研发总投入的比重;科研人员指标中,科研人员投入即R&D人数占从业人数比重,科研人员集聚指数为大中型企业R&D人数占地方R&D总人数的比重;机构指标中,科研机构密度即R&D机构数与企业数的比值,机构集聚相对指数以该地区R&D机构数占同期各地区机构总数的比重来衡量。

市场效益方面,分别从创新产品、进出口产品两方面进行衡量。创新产品指标中,产品生产创新度以新产品产值与总产值的比值来表示,产品创新带动强度用新产品销收占营收的比重来表示;进出口产品指标中,研究组将进出口产品作为衡量因素之一,其中加工贸易指标用出口加工品占总出口额的比值来表示,高新技术产品进出口指数用其进出口额占进出口总额的比值表示,机电进出口指数用机电进出口额占总进出口的比重来表示。

表1 省级区域实施创新驱动发展的评价指标体系

经济产业方面,分别从环保、产业、投资、国贸四个方面进行衡量。节能环保指标中,能源利用效率指标用每单位耗煤量所产生的GDP表示,回收再利用指标用固体废物利用率表示;产业发展指标中,产业结构指标为大中型企业占规上企业的比重,而工业集聚相对指数为该地区工业产值占同期各地区工业产值的比重;投资拉动指标中,投资带动效果用每单位固定资产投资所带来的GDP表示,利用外资指数为利用外资数与资产总额的比值;国际贸易指标中,外贸依存度指数为进出口总额与GDP的比值,出口带动效果指数为出口总额与工业总产值的比值。

产学研方面,分别从高校创新、知识产权两方面进行衡量。高校创新指标包含高校数量、高校R&D人数和高校R&D成果三项;知识产权指标中,R&D人员专利申请率为每万名R&D人员专利申请数,R&D人员专利授权率为每万名R&D人员专利授权数,发明专利授权率为发展授权数占专利授权数的比重。

技术支撑方面,分别从技术能力、技术投入两方面进行衡量。技术能力指标中,人员专业化程度由专业技术人员占从业人员的比重来表示,资本密集指标用固定资产与工资的比值来表示;技术投入指标中,技术进口指标用设备进口占总进口额的比重来表示,技术投入强度指标用投资设备数占固定投资的比重来表示。

2.评价方法的选择

二、江苏与京、沪、浙、粤实施创新驱动发展的比较研究

为直观分析江苏省实施创新驱动发展成果,研究组从江苏、北京、上海、浙江、广东五个省级区域2009—2013年的统计年鉴、统计公报、政府工作报告以及《中国科技统计年鉴》等文献资料中收集统计数据,并根据评价指标体系,将相关数据结合熵权法进行计算,得出以下结果。

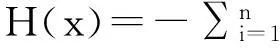

1.综合比较

从表2可以看出,江苏综合得分19.79,排名第三,优于浙江、广东,劣于北京、上海。从6个一级指标来看,技术支撑是江苏最主要的优势,排名第一,体现出江苏近年来高技术投入巨大;社会发展、研发资源、经济产业和产学研均排名第四;市场效益相对落后,仅列第五。由此可见,江苏在市场效益、社会发展、研发资源、经济产业、产学研等方面,均有一定的提升空间。

表2 综合得分与排名

2.社会发展方面的比较

社会发展反映一个地区实施创新驱动发展的基本条件和各部门对创新的重视程度。由表3可见,此项指标江苏仅优于广东,且由各二级指标的得分和排名表明,江苏在政策支持、地域民生方面较弱,分别排名第五、第四。通过其他二级指标可以看出,江苏在社会发展方面有其自身的特点:一是江苏政策补贴强度(E01)第五,但其政策带动效果(E02)第三,说明江苏通过政策吸引社会资金投入创新成效显著,但就全省整体而言,科技财政支出明显不足。二是江苏经济发展基础(E03)第三,经济增长(E04)第一,说明江苏经济基础较好,发展预期尤佳,能吸引更多资金和人才,有助于进一步巩固发展成果。三是江苏教师资源配比(E05)和财政教育支出(E06)均位居第三,说明江苏的教育事业投入与产出持平,发展良好。四是江苏工资指数(E07)排名第四,从业人数指标(E08)第二,较其他地区而言,江苏的工资水平相对较低,但其人口结构较合理。

表3 社会发展得分与排名(含分项)

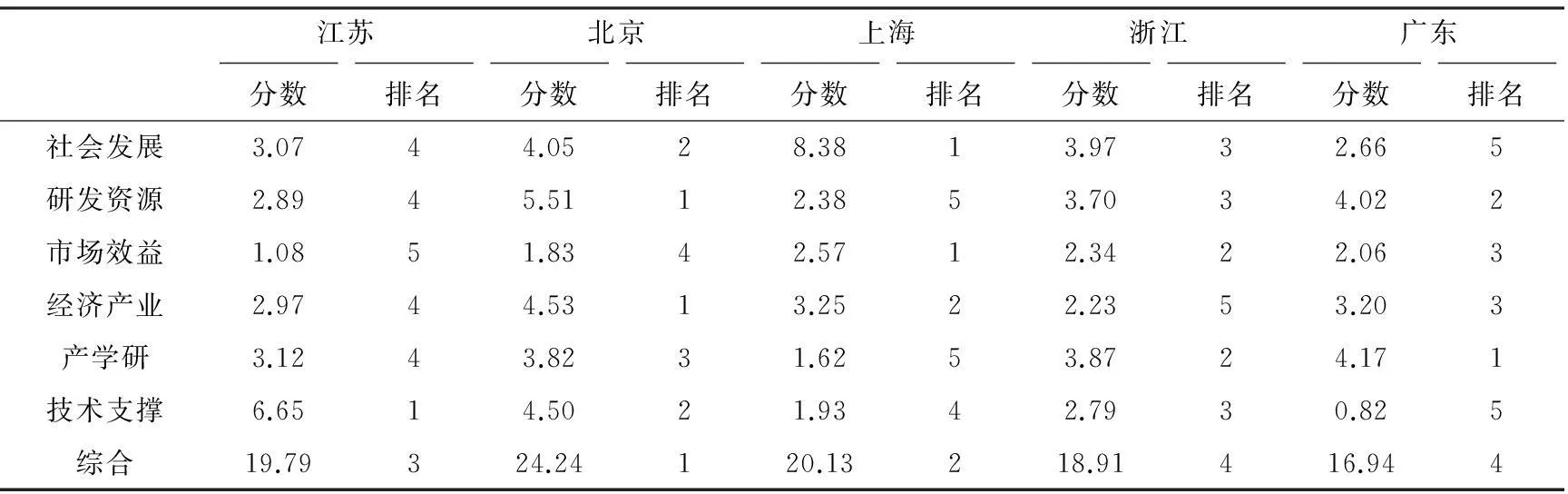

3.研发资源方面的比较

研发资源是实施创新驱动发展的最基本条件,也是考量一个地区创新研发能力的重要指标。江苏在研发资源的排名仅为第四,其得分只有北京的1/2。对表4数据加以分析可以发现,江苏在研究资源方面具有以下特点:一是研发投入强度不足,位居第四,江苏R&D强度仅为2.4%,而北京为6.08%、上海为3.6%。与此同时,虽然江苏企业研发意愿最高,但政府引导相对不足,研发方向较分散,收获并不显著。二是江苏科研人员投入强度位居第四,人员集聚指数(E12)第三,说明江苏已然聚集大量科研人员,但由于人才需求总量巨大,科研人员投入仍显不足。三是江苏科研机构密度(E13)位居第二,机构集聚指数(E14)第二,表明江苏科研机构众多,能为江苏发展提供较好的支撑。

表4 研发资源得分与排名(含分项)

4.市场效益方面的比较

市场效益是实施创新驱动发展目标之一,也是重要驱动因素。由表5可见,江苏市场效益得分排名第五,表明其在整个创新驱动产品方面的收益相对较少;创新产品的比重较低,排名第五;进出口产品附加值不高,位居第三。具体而言,江苏在市场效益方面有以下特点:一是产品生产创新度(E15)和产品创新带动强度(E16)均位居第五,说明江苏产品总体创新度不足,创新产品市场份额不高。二是加工贸易指标(E17)排名第二,高新技术产品进出口指数(E18)和机电产品进出口指数(E19)排名均为第三,说明江苏外贸经济仍主要依靠加工转口贸易,对于高新技术产品和机电产品的比重仍有较大提升空间。

表5 市场效益得分与排名(含分项)

5.经济产业方面的比较

经济产业反映一个地区实施创新驱动发展现实表现。江苏经济产业排名第四,与北京、上海和广东三个地区相比存在一定差距。分析表6数据可知,江苏在经济产业方面具有以下特点:一是能源利用效率(E20)排名第四,回收再利用(E21)第二,显示出江苏在能源使用方面效率较低,需要加大能源改造项目的实施。二是产业结构指标(E22)位居第四,工业集聚相对指数(E23)第一,说明江苏工业总产值很高,中小型企业数量众多,但较其他地区而言大型企业竞争力不足。三是投资带动效果(E24)排名第一,利用外资(E25)第一,说明江苏经济发展依靠投资拉动比重很大,且外资比重相对较高。投资资金充裕虽有利于技术研发,但外资过多易导致本地企业失去核心技术控制能力,易在未来引发产业空心化问题,不利于远期发展。四是外贸依存度排名(E26)位居第四,出口带动效果(E27)排名第五,说明虽然江苏经济国际化程度较高,但与国内先进省市相比还有一定的提升空间。

表6 经济产业得分与排名(含分项)

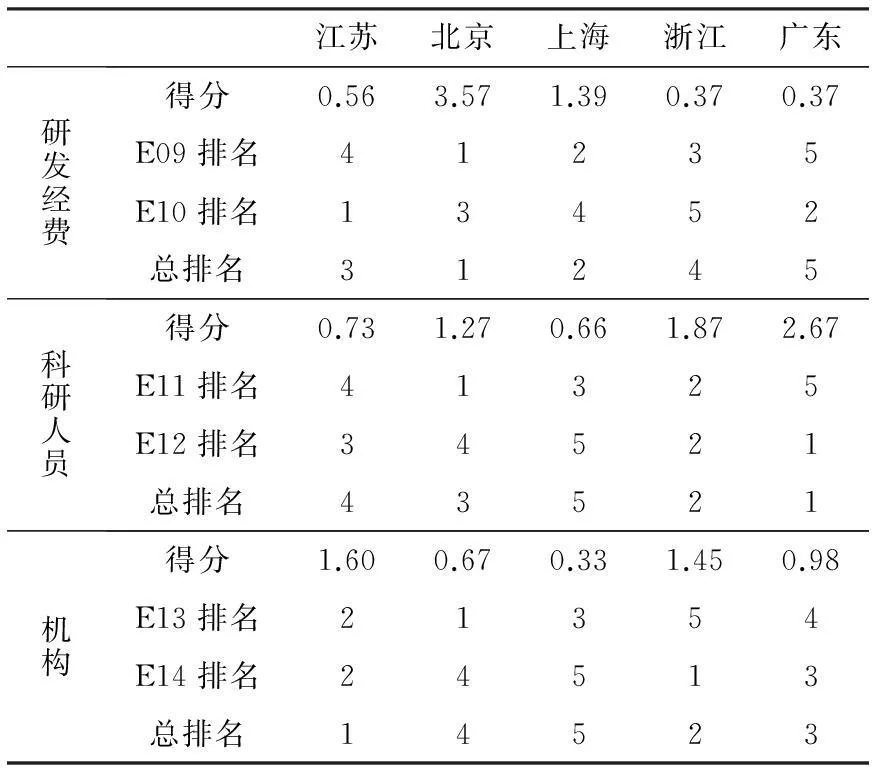

6.产学研方面的比较

产学研能够反映一个地区不同社会分工在功能与资源优势上的协同与集成化程度,以及技术创新上中下游的对接与耦合效果。江苏产学研总排名第四,结合表7具体数据来看有以下特点:一是虽然江苏地区高校数量(E28)众多、高校R&D人员(E29)密集,两项指标均排名第二,但其研究成果(E30)较北京、上海、广东而言相对不足,仅列第四,这说明江苏高校研发效率有待提高,研发结构需要优化,研发激励政策要进一步加强。二是R&D人员专利申请率(E31)位居第二,专利授权率(E32)第三,发明专利授权比重(E33)第四,表明江苏技术研发热情高涨,总体创新产出较多,但专利技术含量不高,实用新型和外观设计占多数,需加大发明专项研发比重。

表7 产学研得分与排名(含分项)

7.技术支撑方面的比较

技术支撑测评能够分析了解一个地区产业技术水平现状及其当前技术创新研发基础。表8数据显示,江苏在技术支撑方面排名第一,具体而言有以下特征:一是人员专业化程度(E34)排名第四,资本密集度(E35)第一,说明江苏正吸引着大量的投资,资金密集程度相当高。但是,由于江苏专业技术人员相对不足,无法将这些资金充分利用并转换成效益,若短期内不能有明显的改善,将会造成投资流失,进而不利于江苏经济发展。二是技术进口指标(E36)位居

表8 技术支撑得分与排名(含分项)

第一,技术投入强度(E37)第二,这说明江苏在内部技术投入或是外部技术进口方面,均有非常大的投入,但对于技术理解再创新方面仍显不足。

三、结论

通过社会发展、研发资源、市场收益、经济产业、产学研和技术支撑六个方面的比较可以发现,江苏省实施创新驱动发展整体成果领先于浙江省和广东省,但落后于北京市和上海市。其中,技术支撑是江苏最主要的优势因素,而产学研、社会发展、研发资源、经济产业方面表现一般,市场效益方面则相对落后。近年来,江苏省积极推动研发活动的国际化,分别与芬兰合作建立了纳米创新中心,与丹麦成立了科技合作委员会,与澳大利亚开展生命技术与生命科学对接等等,从而引进大量的国外先进技术和理念。与此同时,江苏省科技、财政等政府部门也加大对科技研发、重大科研专项等资金配套支持力度。因此,江苏在技术支撑方面得以领先于京沪浙粤等省市。

综上所述,在新一轮社会经济发展中,江苏应积极借鉴国内先进省市的经验,着力提高产品生产创新度和产品创新带动强度,在加大政策扶持力度的同时,充分把握地方创新经济发展的“脉搏”,针对性地出台适合各地方科研发展政策;应该更加重视民生发展和成果分配的公平性,注重科研人员培养,优化调整科研团队结构,尤其要重视江苏科研后备人才蓄水池的建设。与此同时,应该积极引进高端研发技术团队,构建技术交流平台,提高创新效率,加快产品创新速度,并进一步优化和发展产学研合作,提高高新技术成果的转化率;应该积极参与国际竞争与合作,实现创新经济资源全球化优化配置。

参考文献:

[1]孔令丞.科技支撑创新驱动和转型发展的政策研究[J].理论学刊,2014(12):60-67.

[2]葛秋萍,李梅.我国创新驱动型产业升级政策研究[J].科技进步与对策,2013(16):102-106.

[3]杨晓慧.我国高校创业教育与创新型人才培养研究[J].中国高教研究,2015(1):39-44.

[4]王峥,武霏霏.科技改善民生建设生态文明[J].中国人口·资源与环境,2014(S1):184-187.

[5]李彦霖,程军,李强.研发投入、成果转化与企业竞争力[J].会计之友,2014(9):54-58.

[6]崔健.日本关于产品创新与经济增长之间关系的研究:基于需求的视角[J].现代日本经济,2013(6):30-39.

[7]姚西龙,牛冲槐,刘佳.创新驱动、绿色发展与我国工业经济的转型效率研究[J].中国科技论坛,2015(1):57-62.

[8]张银银,黄彬.创新驱动产业结构升级的路径研究[J].经济问题探索,2015(3):107-112.

[9]刘建华,姜照华.基于共协理论的创新驱动—投资互动的中国经济转型战略[J].科学学与科学技术管理,2015(2):25-33.

[10]贺新闻,辛吉勋.跨组织横向协同创新研究综述[J].科学管理研究,2015(2):9-11.

[11]刘克勤.地方普通高校服务区域创新驱动发展探析[J].教育发展研究,2014(7):23-27.

[12]马一德.创新驱动发展与知识产权战略实施[J].中国法学,2013(4):27-38.

[13]马宪民.掌握专利武器,增强创新驱动力[J].科技管理研究,2014(2):107-110.

[14]顾晓燕.知识产权保护对发展中国家创新驱动的影响:一个文献研究的视角[J].学术月刊,2014(9):82-87.

[15]王伟光,马胜利,姜博.高技术产业创新驱动中低技术产业增长的影响因素研究[J].中国工业经济,2015(3):70-82.

[16]洪银兴.论创新驱动经济发展战略[J].经济学家,2013(1):5-11.

(责任编辑:周继红)

中图分类号:F207

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)01-0027-06

作者简介:李卿,男,苏州科技学院商学院硕士研究生,主要从事产业发展战略管理研究;夏海力,男,苏州科技学院商学院副教授、硕士生导师,主要从事科技与管理、区域经济研究。

基金项目:江苏省软科学研究资助项目“国内外创新驱动发展比较研究及对江苏的启示”(BR2015011);苏州科技学院研究生科研创新计划项目“基于ARIMA模型的苏州装备制造业发展现状及对策研究”(SKCX14-045)

*收稿日期:2015-09-06