眼针带针康复法促进中风偏瘫患者运动功能恢复的临床研究*

2016-03-27王鹏琴鞠庆波赵嘉勋高胜奇

王鹏琴,鞠庆波,宋 哲,邵 妍,徐 辉,赵嘉勋,杨 森,赵 霞,高胜奇,崔 聪,高 晨

(辽宁中医药大学附属医院脑病K2科,沈阳 100032)

眼针带针康复法促进中风偏瘫患者运动功能恢复的临床研究*

王鹏琴,鞠庆波,宋 哲,邵 妍△,徐 辉,赵嘉勋,杨 森,赵 霞,高胜奇,崔 聪,高 晨

(辽宁中医药大学附属医院脑病K2科,沈阳 100032)

目的:观察眼针带针康复法对中风恢复期偏瘫患者神经功能恢复和生活适量的影响。方法:240例中风恢复期偏瘫患者按随机数字表法分为试验组(眼针带针康复组)和对照组(运动疗法组)各120例。发病2周后在常规药物治疗基础上,行眼针带针康复法或运动疗法。治疗前后采用Fugl-Meyeri评分、神经功能缺损评分及ADL评分评价疗效。结果:试验组与对照组比较,Fugl-Meyeri评分、神经功能缺损评分及ADL评分差异有统计学意义,眼针带针康复法组总有效率达92.18%。结论:眼针带针康复组对脑卒中恢复期偏瘫患者运动功能恢复和生活质量提高优于单纯运动疗法组。

眼针;眼针带针康复法;中风;神经功能;生活质量

中医学的“中风”属于现代医学“脑卒中”范畴。循证医学证实,脑卒中康复是降低致残率最有效的方法,也是脑卒中组织化管理模式中不可或缺的关键环节[1]。眼针技术作为微针疗法治疗中风病40余年,取得了良好效果,但与康复训练同步进行,规范化眼针带针状态下康复训练(简称眼针带针康复法),尚未见到临床研究报道。笔者采用眼针带针康复法对中风患者进行康复治疗,既发挥了眼针的治疗作用,又叠加了现代康复训练,提高了患者的运动功能和生活质量,减轻了社会和家庭的经济负担。我院康复中心自2012年开展该疗法对中风恢复期偏瘫患者治疗取得了满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2012年1月至2014年12月我院康复中心脑病康复科收治的中风(脑梗死)恢复期偏瘫患者240例,其中男122例,女118例,年龄40~70岁之间,经头颅CT或MRI确诊为脑梗死或脑出血恢复期。2组患者年龄、性别、病情及病程经统计学比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.1.1 诊断标准断标准 参照国家中医药管理局脑病急症协作组《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》制定[2]。西医诊断标准:参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定的《中国脑血管病防治指南 2010版》[3]。疾病分期:急性期:发病 2周以内;恢复期:发病2周至6个月;后遗症期发病6个月以上。证候诊断参照《国家中医药管理局十一五重点专科协作组中风病(脑梗死)恢复期诊疗标准》。

1.1.2 纳入标准 恢复期患者发病2周至6个月,符合脑梗死诊断标准;符合中医中风病诊断标准及分期标准;生命体征稳定、神志清楚能配合康复治疗;年龄在40~80岁;签署知情同意书。

1.1.3 排除标准 不符合纳入标准或未按规定治疗无法判断疗效者;既往有颅脑外伤和其他颅内疾病、脑炎等;合并心、肝、肾等重要脏器且严重器质性疾病及造血系统、内分泌系统等严重原发性疾病和精神病患者;有严重意识障碍、失语、精神症状等影响认知功能测评者;不能配合治疗及不能完成疗程者;发病前有明显智力减退、痴呆史(如Alzheimer's病、帕金森病、血管性痴呆等);精神病或吸毒、长期嗜酒史者;病程超过6个月或生命体征不稳定者;年龄小于40岁或超过80岁者。

1.2 方法

1.2.1 分组 将240例患者以1∶1比例按随机数字表法分为试验组和对照组各120例。2组治疗前在病程、年龄、性别、Fugl-Meyeri评分、神经功能缺损评分及ADL评分方面比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2.2 试验方法 试验组眼针留针期间行运动疗法,眼针取穴上焦区、肝区、肾区、下焦区。眼针操作:在相应眼针穴区距眶内缘2 mm处平刺,由该区始点向该区终点方向刺入5~7 mm,每穴轻刮针柄10次以寻求得气,留针期间行运动疗法45 min,运动疗法结束后起针。运动疗法处方:弛缓阶段:良肢位保持,患肢各关节被动ROM;进行翻身训练、下肢控制训练、仰卧到坐位训练、坐位平衡训练、患肢持重训练和电动斜床站立。痉挛阶段:起坐训练、站立训练、立位平衡训练、跪位训练、上下台阶训练、上肢运动控制训练、行走训练和 ADL训练。恢复阶段:改善步态训练、作业疗法训练:① 患者患侧肢体各关节的被动运动(包括肩胛带的活动),活动度从小到大,以不引起患者疼痛为宜;②健、患侧翻身练习;③ 腕关节背伸及踝关节背伸的牵张练习;④ 床边坐位平衡练习;⑤ 坐站练习;⑥ 站立平衡练习;⑦ 步行练习。弛缓期强调患者正确姿位,以被动活动和主-被动练习、翻身、侧卧起坐为主;痉挛期强调痉挛肌的放松练习,采取抗痉挛手法及非痉挛肌肌力练习。对照组采用运动疗法。每周周一至周五治疗,周六、周日休息,疗程4周。基础治疗参照《中国脑血管病防治指南2010版》[3]。

1.2.3 治疗强度和时间 主穴上焦区、下焦区;配穴风阳上扰证、阴虚风动证加肝区、肾区;痰热腑实加大肠区、中焦;痰瘀阻络加脾区、心区;气虚血瘀加心区、脾区。康复:最小量及最简单的运动形式开始,均应在专科医生和康复治疗师的监护下进行。

1.2.4 观察指标 ①患肢运动功能评定:采用简式 Fugl-Meyer运动功能评分法 (Fugl-Meyer Assessment)。评价方法:运动积分<50分为严重运动障碍,50~84分为明显运动障碍,85~95分为中度运动障碍,96~99分为轻度运动障碍,100分为运动功能正常[4]。②神经功能缺损程度评定:采用临床神经功能缺损程度评分法。评价方法:病情程度分级:0~15分为轻型,16~30分为中型,31~45分为重型[5]。③生活能力评定:采用日常生活活动能力评定法(Activity of Daily Living,ADL)。评价方法根据 Barthel指数积分,0~20分为极严重功能缺陷,25~45分为严重功能缺陷,50~70分为中度功能缺陷,75~95分为轻度功能缺陷,100分为 ADL自理[6]。

1.2.5 疗效评价 采用1995全国第4次脑血管病会议的标准评定[7]。评价方法:根据神经功能缺损评分的减少及病残程度进行评定。基本治愈:功能缺损评分减少90% ~100%,病残程度0级;显著进步:功能缺损评分减少46% ~89%,病残程度1~3级;进步:功能缺损评分减少18% ~45%;无变化:功能缺损评分减少或增加在18%之内[8]。

1.2.6 统计学方法 采用 SPSS 13.0软件进行统计分析,计量资料采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验,数据以均数 ±标准差(±s)表示,计数资料比较采用χ2检验。

2 结果

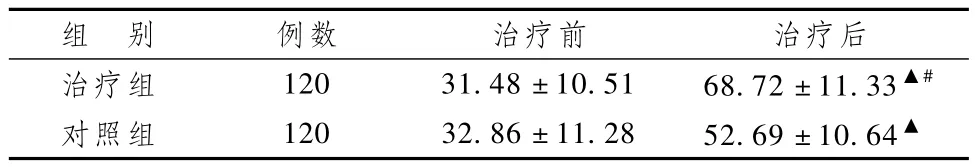

2.1 2组Fugl-Meyeri评分比较结果

表1显示,治疗4周后,运用 Fugl-Meyeri量表评定瘫痪肢体的运动功能,治疗前治疗组评分为(31.48±10.51),对照组评分(32.86±11.28),2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组评分(68.72±11.33),对照组评分(52.69± 10.64),经独立样本t检验差异有统计学意义(P<0.01),证明眼针带针运动疗法在改善瘫痪肢体的运动功能方面优于单纯康复组。

表1 治疗组与对照组瘫痪肢体Fugl-Meyeri评分比较(±s)

表1 治疗组与对照组瘫痪肢体Fugl-Meyeri评分比较(±s)

注:组内比较:▲P<0.01;#P<0.05

组 别 例数 治疗前 治疗后治疗组 120 31.48±10.51 68.72±11.33▲#对照组 120 32.86±11.28 52.69±10.64▲

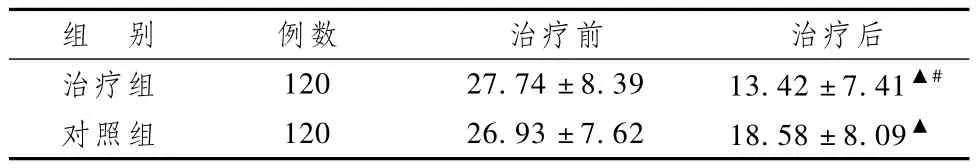

2.2 2组神经功能缺损程度评分比较结果

表2显示,治疗4周后,运用临床神经功能缺损程度评分量表评价神经功能缺损程度,治疗前,2组评分分别为(27.74±8.39)和(26.93±7.62),2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组(13.42±7.41)、对照组(18.58±8.09)经独立样本t检验,差异有统计学意义(P<0.01),证明眼针带针运动疗法在改善神经功能缺损程度方面优于单纯康复组。

表2 治疗组与对照组患者神经功能评分比较(±s)

表2 治疗组与对照组患者神经功能评分比较(±s)

注:组内比较:▲P<0.01;与对照组比较:#P<0.05

组 别 例数 治疗前 治疗后治疗组 120 27.74±8.39 13.42±7.41▲#对照组 120 26.93±7.62 18.58±8.09▲

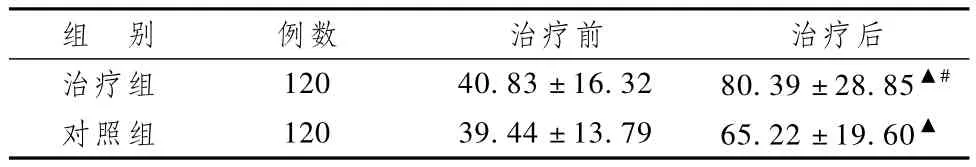

2.3 2组日常生活活动能力比较

表3显示,治疗4周后运用日常生活活动能力评定法评价日常生活活动能力,治疗前2组评分分别为(40.83±16.32)和(39.44±13.79),2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组(80.39±28.85)、对照组(65.22±19.60)经独立样本t检验差异有统计学意义(P<0.01),证明眼针带针运动疗法在改善日常生活活动能力方面优于单纯康复组。

表3 治疗组与对照组瘫痪肢体的ADL评分比较(±s)

表3 治疗组与对照组瘫痪肢体的ADL评分比较(±s)

注:与同组前后比较:▲P<0.01,与对照组比较:#P<0.05

组 别 例数 治疗前 治疗后治疗组 120 40.83±16.32 80.39±28.85▲#对照组 120 39.44±13.79 65.22±19.60▲

2.4 2组临床疗效比较

治疗4周后,2组比较治疗组愈显率76.67%,对照组愈显率51.67;治疗组有效率96.67%,对照组有效率83.33%。经 χ2检验两者比较差异有统计学意义(P<0.05),证明眼针带针运动疗法综合疗效优于单纯康复治疗。

表4 治疗组与对照组临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

脑卒中的特点是高发病率、高致残率和高死亡率。中国每年新发卒中病人约200万人,其中70% ~80%的卒中病人因为残疾不能独立生活[9]。循证医学证实,脑卒中康复是降低致残率最有效的方法,也是脑卒中组织化管理模式中不可或缺的关键环节[1]。现代康复理论和实践证明,有效的康复训练能够减轻患者功能上的残疾,提高患者的满意度,加速脑卒中的康复进程,降低潜在的护理费用,节约社会资源[10]。脑卒中康复的根本目的是最大限度地减轻障碍和改善功能,预防并发症,提高 ADL,最终使患者回归家庭、融入社会[11]。针刺疗法作为一种中医康复技术,多少年来在中风病的恢复中发挥着重要作用,尤其近年来针刺运动疗法在脑卒中康复过程中越来越受到重视。本研究在眼针中医理论指导下,在眼针针刺后带针状态下进行运动疗法训练(即眼针运动疗法),临床疗效满意。

眼针疗法是彭静山教授于20世纪70年代首创,根据中医基础理论结合“五轮八廓”学,在眼眶内外特定的穴区进行针刺治疗疾病的一种特色微针疗法。经过几十年临床应用,中风为该疗法的优势病种,疗效显著。眼针疗法创立之初就以中风为切入点,自1983年彭静山教授发表第一篇眼针治疗中风的文章后[12],眼针治疗中风病从临床疗效、机理研究、理论挖掘等诸方面进行系统深入研究,相关文献百余篇。王肯堂在《证治准绳》中记载:“华元化云:目形类丸,瞳神居中而前,如日月之丽东南而晚西北也。内有大络六,谓心、肺、脾、肝、肾,命门各主其一;中络八,谓胆、胃,大小肠,三焦、膀胱各主其一;外有旁支细络莫知其数,皆悬贯于脑,下连脏腑,通畅血气往来以滋于目。故凡病发,则有形色丝络显现,而可验内之何脏腑受病也”,说明眼针穴区与脑和脏腑密切关系,向上“皆悬贯于脑”,向下则“下连脏腑”。据此,我们提出了眼针疗法的中医理论是“眼络于脑,通调脏腑”[13],根据眼针的理论阐明三焦定位:上焦自膈肌水平以上,前胸、后背(包括内容组织脏器)、颈项、头面五官和上肢;中焦自膈水平以下至脐水平以上(包括腰背部、上腹部的组织器官);下焦脐水平以下的组织器官[14]。眼针取穴原则为循经取穴、看眼取穴、病位取穴[15]。由于“八廓应乎八卦,脉络经纬于脑,贯通脏腑以达血气往来以滋于目”[16],中风临床表现半身不遂分属上焦、下焦范围,故根据眼针病位取穴原则,以双侧上焦区、下焦区为主穴;根据中风病分型[17]为阴虚风动型,故取肝区、肾区为配穴。眼针在增加脑血流量的同时配合运动疗法训练,最大限度地促进瘫痪肢体恢复。依据《素问·异法方宜论》提出的“圣人杂合以治,各得其所宜,故治所以异而病皆愈”。本研究体现了中医康复学整体康复、综合康复的理念。本研究表明,眼针运动疗法能明显改善中风患者的神经功能缺损症状,从而提高患者的日常生活能力率。

[1] Thorsén AM,Holmqvist LW,de Pedro-Cuesta J,et al.A randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke:five-year follow-up of patient utcome[J].Stroke,2005,36(2):297-303.

[2] 国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[3] 饶明俐.中国脑血管病防治指南[M].北京:人民卫生出版社,2010:1.

[4] 黄佳,陈洪沛,郭敏,等.脑卒中患者运动功能评定的方法及其研究进展与问题[J].中国临床康复,2006,10(28):10-122.

[5] 李旻,杨期东,杜小平.脑卒中临床神经功能缺损程度评分标准在小脑出血中的临床应用[J].卒中与神经疾病,2001,8 (5):286-288.

[6] 吕敏捷,吴新贵,温春胜,等.缺血性中风早期中医各证型与临床神经功能缺损评分、Barthel指数的关系[J].广西中医药,2012,35(6):15-17.

[7] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29 (6):381-383.

[8] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29 (6):381-383.

[9] 吴兆苏,姚崇华,赵冬.我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2003,24(3):236-239.

[10] Ostwald SK,DavisS,Hersch G,etal.Evidence-Based Educational Guidelines for Stroke Survivors After Discharge Home[J].J Neurosci Nurs,2008,40(3):173-191.

[11] 张通.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):301-318.

[12] 彭静山,李云香.眼针治疗中风242例临床观察[J].辽宁中医杂志,1983(11):30-32.

[13] 王鹏琴,鞠庆波,周鸿飞,等.基于文献临床实验研究探讨眼针疗法的理论基础——眼络于脑,通调脏腑[J].中国中医基础医学杂志,2011,17(10):1133-1139.

[14] 彭静山.眼针疗法[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1990: 25.

[15] 彭静山.眼针疗法[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1990: 47.

[16] 明·王肯堂.证治准绳·目门[M].北京:中国中医药出版社,1997:226-227.

[17] 周鸿飞,王健,曹铁军,等.应用SPECT观察眼针对脑梗死患者脑血流的影响[J].中国针灸,2011,31(5)391-394.

Eye Acupuncture Combined with Rehabilitation Training to Promote Function Recovery of Stroke Patients with Hemiplegia Movement of Clinical Research

WANG Peng-qin,JUN Qiang-bo,SONG Zhe,SHAO Yan△,XU Hui

ZHAO Jia-xun,YANG Shen,ZHAO Xia,GUO Shen-qi,CUI Chong,Guo Chen (Liaoning University Hospital of Traditional Clinese Medicine,Shenyang 110032,China)

Objective:Observation of the effect of eye acupuncture with needle exercise therapy for stroke patients with hemiplegia on recovery of myodynamia.Methods:240 cases of stroke patients with hemiplegia in convalescent stage were randomly divided into experimental group(eye acupuncture with needle exercise therapy group) and control group (exercise therapy group),120 cases in each.On the basis of conventional drug treatment two weeks after onset,for eye acupuncture with needle exercise therapy or exercise therapy.Before and after treatment,using Fugl-Meyeri score,neurological deficit scores and ADL scores to evaluate the effect.Results:The experimental group compared with the control group,Fugl-Meyeri score,neurological deficit scores and ADL scores were significantly different.The total effective rate of eye acupuncture with needle rehabilitation training reached 92.18%.Conclusion:Eye acupuncture with needle exercise therapy is superior to simple exercise therapy group on motor function and the improvement of quality of life for hemiplegic patients in post-stroke convalescence stage.

Eye acupuncture;Exercise therapy;Stroke;Neurological function;Quality of life

R426.82

:A

:1006-3250(2016)04-0534-03

2015-10-22

国家中医药管理局中医药行业科研专项(201407001)-眼针·熥疗止痛技术治疗中风后肩手综合征(痰瘀阻络)临床实验;国家中医药管理局中医学术流派传承工作室建设项目(LPGZS2012-09)

王鹏琴(1962-),女,辽宁阜新人,主任医师,医学博士,从事眼针疗法的理论与临床应用研究。

邵 妍(1981-),女,辽宁大连瓦房店人,主治医师,医学博士,在站博士后,从事中医药循证医学以及眼针疗法的临床与研究,E-mail:eva.ey@163.com。