认知视角下颜色隐喻的文化特异性研究——以汉藏语基础颜色词为例

2016-03-25迭目德英多杰卓玛西北民族大学中国民族信息技术研究院甘肃兰州730030

迭目德英 多杰卓玛(西北民族大学中国民族信息技术研究院,甘肃 兰州 730030)

认知视角下颜色隐喻的文化特异性研究——以汉藏语基础颜色词为例

迭目德英 多杰卓玛

(西北民族大学中国民族信息技术研究院,甘肃 兰州 730030)

【摘要】本文依据概念隐喻理论的基本思路,采用认知隐喻学与框架语义理论,对汉藏语言中6种基础颜色词做了系统的分析与比较研究,基于汉藏颜色词的文化共性与差异性比较,进而描述了颜色词的色彩范畴语义,论证了颜色隐喻下由颜色词所反映的汉藏文化特异性动因。

【关键词】颜色词;隐喻;文化特异性

引言

18世纪以来色彩研究的焦点是语言中色彩词汇系统的发展,色彩词汇的文化决定论与语言进化论是贯穿于色彩研究的两种主要观点(张金生,2004)。颜色词作为概念范畴,相对独立于语言的其他概念范畴,它们不仅专指颜色意义,还体现人类神经生理的共同基础和不同的社会文化内涵。色彩研究已经蔓延到哲学、美学、人类学、民族学、神经学、生理学以及语言学等诸多学科中,色彩是视网膜受光的刺激而产生的一种视觉效果,人们对色彩的感知以视觉感知系统为基础。据相关研究,人的眼睛最多能区分出不少于75,000,000种仅有细微差别的色彩(Brown & Lenneberg 1954 )我们能看到的所有颜色都是有6种基本色彩组合而成的,藏语中分别是“nag”“dkar”“dmar”“ser”“ljang”“sngon”,汉译为黑、白、红、黄、绿、蓝。

一、颜色与隐喻

“我们赖以思维和行动的日常概念系统在本质上是隐喻性的。”(Lakoff &Johnson 1980:3),据Lakoff(1993)的《当代隐喻理论》中认为,隐喻是从一个具体的概念域向一个抽象的概念域的系统映射;隐喻是思维层面的问题,而不是语言表达层面的问题。颜色隐喻构成的两个基本条件是语义冲突和心理相似性。用颜色来修饰其他原本没有颜色的事物为语义冲突;由于颜色而引起的心理意象与颜色所修饰的事物产生的心理意象的相似度为心理相似性。

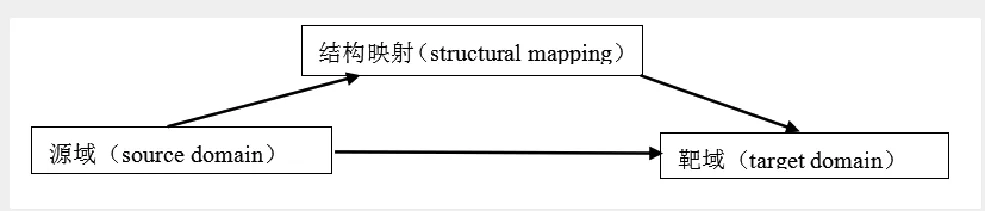

隐喻是由源域(source domain)到靶域(target domain)之间的投射(mapping)产生的,这意味着用一个范畴的认知域去建构或解释另一个范畴。如图2.1所示。例如:“mgron nag”汉译为“黑客”,在这里通过从源域“黑色”到靶域“不速之客”的投射,从而形成了“黑客”这一隐喻词汇。

图2.1 概念隐喻理论中隐喻的映射过程

二、汉藏文化中颜色隐喻的语言表达研究

从科学的定义来说,所谓颜色(color)就是“白光分解之后各种光线在眼中所产生的感觉”或者“具有某种特定波长的光线或混合光线所产生的效果”。(Berlin & Kay,1969)换言之,颜色是由物体发射、反射或透过一定光波所引起的视觉现象,是人眼视觉的一种基本特征。语言中有两种颜色词是一定存在的:黑色和白色,而语言中3种颜色依次为:黑、白、红,其他的颜色则是通过不断地识别和扩展而以此类推显现和表达出来的。例如:“gnam sngon po,sprin dkar po,me tog dmar po”,汉译为蓝天、白云和红花。

(一)黑色与“nag”意象

各民族传统中黑色所象征的意义不尽相同,汉民族传统文化中则象征着一种尊贵和庄重之意。如“戈绨”、“皂衣”和“玄衣”是上至国君下至大臣朝贺时的礼服和祭服。(孙毅,2013:212)唐宋以后官方规定庶民只能衣着黑白两色的布衣。而在藏语词义解释黑色“nag”为“pho rog mdog lta buvi kha dog gi ming”、“ngan pvi don”,译作“同乌鸦之色”,含贬义。而在藏族的服饰中黑色和藏蓝色等,是一种庄重而严肃的色调,代表肃穆和正直。在隐喻意义上,用黑色来表述一些非法或阴险恐怖的事物,以及疾病,如“nag shog”,“yong vbab nag po”,“nag tshogs”,“rims nag”及“bsam pa nag po”,汉译分别为黑帮、黑色收入、黑社会、黑热病、黑心等。

(二)白色与“dkar”意象

汉民族传统文化中,白色是肃穆、哀悼的象征,丧葬时亲属身穿白衣、白鞋,头戴白帽,腰扎白带,胸佩白花,以此表达对逝者的哀悼和敬意,甚至殡葬消费也称为“白色消费”。藏民族文化中白为善,黑为凶。白色“dkar”为空气,五元素色彩之一,代表纯洁、神圣、无污染、吉祥的寓意,故而对白色具有特殊情怀,献给上师和客人的哈大是白色的;家中多以白色为吉祥物,如“vo ma”,“zho”,“mchod rten drak po”,“rdo dkar”,“khyi dkar”,“nor dkar”,“lug dkar”,“rta dkar”,“gangs dkar”,汉译分别为牛奶、酸奶、白塔、白石、白狗、白牦牛、白羊、白马、雪山等。色彩学专家爱娃·海勒甚至称白色为“神的白色”,在藏族原始苯教文化中有以崇拜白色实物为主的白苯。

(三)红色与“dmar”意象

汉民族传统文化中对红色难以割舍的情愫源于古代人民对太阳的一种本能依恋和崇拜,因为烈日如火,其色赤红,给人温暖,予人光明,而温暖和光明又为人带来幸福,因此红色就成了带有浓郁民间气息的“喜庆之色”。(孙毅,2013:214)“红色”还象征着经济繁荣、利润丰厚、吉祥如意等。在藏族的传统历史文化中红色“dmar”为火焰,五元素色彩之一;代表了庄重和尊贵,甚至于权势,因为历史上的藏族社会是政教合一的社会体系,以活佛喇嘛为主的精神领袖和以中央皇权为主的君王统治并驾齐驱,宫殿和寺院的主色调以赫红色为主色。赫红色也是藏族僧侣专有的颜色,平民百姓等基本不着赫红色衣服,所以红色“dmar”也是藏族社会宗教的象征色之一。青藏高原海拔高,寒霜期长,藏族以游牧为生,长年累月暴晒于户外,使得生活在高原上的藏族皮肤黑里透红,男女老少脸上多有高原红,所以自称为“gdong dmr”,即红脸藏人。红色也有害羞、生气、喜悦等意思,如“khong khro bzos pas gdong dmar por gyur”,“dmar btsos”,“sro lo dmar po”,“dung dmar”,“thang dmar”,“glang dmar”汉译分别为因生气而脸红、红烧、红景天、红螺、红松、红牛等。

(四)黄色与“ser”意象

班固《白虎通义》曰:“黄者,中和之色,自然之性,万古不变。”《通典》注:“黄者中和美色,黄承天德,最胜淳美,故以尊色为溢也。”汉民族传统文化中,黄色不仅象征了土地,而且代表了中央皇权和整个国家的社稷,因此黄色象征神圣、尊贵、崇高和庄严。(孙毅,2013:215)在藏族传统文化中,黄色“ser”为土地,五元素色彩之一;只有活佛和王室家族才有权力衣着黄色服饰,佩戴金饰,平民百姓无权衣着黄色服饰;官印、佛像、唐卡、法器、宝塔、经书等都以黄色锦缎包裹,尤其是地位高贵的活佛和君王的服饰、日常用品,以及坐骑轿辇均以黄色锦缎装饰,由此黄色同样也具有神圣、尊贵、权威和雍华的象征意义。如“sran ser”,“vbras ser”,“sa ser mtho sgang”,“mi rgyud ser po”,汉译分别为黄豆、黄米、黄土高原、黄种人等。

(五)绿色与“ljang”意象

在汉民族传统文化中,唐代官制规定:官位七品以下着绿服,或称“青衫”。唐代是诗歌中借青衫绿袍来反映贬官后的苦闷和抑郁。元明清时代,乐人、伶人、乐工,甚至娼妓,都必须常服绿色衣装,戴绿头巾,以表明他们从事“贱业”的身份。(孙毅,2013:216)绿色位于光谱中央,是平衡色,构词能力和使用频率均很高。在现代汉语里绿色象征着生命和生机,与和谐宁静的大自然相关联,产生了许多与“绿”相关的派生词,如绿洲、绿肥、绿葱葱等。而在藏族传统文化中绿色“ljang”为大海,五元素色彩之一;其构词能力和使用频率均偏低,同样有青春、生机和生命,是人与大自然和谐共处,宁静共存的象征。如“ljang bu”,“jal ljang”,“sran ljang”,“ljang vgyur ma lag”,汉译分别为绿叶、绿枝、绿豆、绿化系统等。

(六)蓝色与“sngon”意象

汉语中的“蓝”原指可制蓝色染料的草本植物蓼蓝,以“蓝色”构成的隐喻较少,只有宝蓝、品蓝、瓦蓝和蓝晶晶、蓝滢滢等少数几个:在藏族传统文化中蓝色“sngon”为“天”,五元素色彩之一;用蓝色来形容天空和大海、湖泊、泉水的颜色。如“gnam sngon po”,“zer sngon”,“mgron sngon”,“so sngon”,“mtsho sngon po”,汉译分别为蓝天、黄绿色、蓝客、蓝牙、青海湖等。

三、认知视角下颜色隐喻汉藏文化特异性动因

颜色范畴普遍存在于世界各民族的认知结构当中,自然语言中的颜色词是人类认知活动的产物。因此,对颜色词进行语言内部的语义分析时,除了要考虑颜色词所给予的物理属性以外,还应该从人类隐喻认知的高度加以认识。(孙毅,2013:210)在汉民族传统文化中有“五行说”即“五色说”的独特颜色理论,将颜色与组成世界的元素联系起来,在哲学与伦理上对颜色有了深层次的思考,并把颜色的使用规范化和制度化。在藏族早期的苯教解释中:白色为人之纯洁的心灵,黄色为大地,红色为火焰,蓝色为天空,绿色为江河,这与佛教密宗所讲的五大元素“地、火、水、风、空”接近,五色囊括了宇宙。后期佛经解释为:世间所有事业包括在“息”、“增”、“怀”、“伏”之中,“息”即温和,表现为白色,“增”即发展,表现为黄色,“怀”即权力,表现为红色,“伏”即凶恶,表现为黑色。五色包含着生住异灭的聚集之义,象征着天地万物和从原始巫教到苯教、到藏传佛教的所有神佛鬼怪。(乔高才让,2010:214)汉藏两个民族在不同时期、不同社会阶段经历了各种社会变革和思想文化的冲突变迁,对颜色词的认知和理解存在着大同小异的差异,以及与外界封闭与半封闭的社会环境中,对宗教信仰的崇尚与否,历史背景的影响程度不同,风俗习惯的各异等方面的不同,使得不同语言、文化中隐喻的生成与理解存在差异。但是,对汉藏两个民族广泛的颜色词的追溯缘由和研究都与“五大元素”和“五行说”关系紧密,都旨在用日常生活中常见的5种元素来说明万物的起源和多样性的统一,并逐渐衍生出分别代表古代朴素的唯物哲学和唯心哲学的模式,也不可避免地制约了谈论颜色的方式和方法。

四、结语

隐喻不仅是语言现象,而且是一种思维方式,作为人类生存和认知的基本方式之一,人类对颜色的认知与人的生理机制有关,各种语言和文化中的颜色隐喻必然有其共性和普遍性。隐喻植根于语言、思维和文化之中,由于社会环境、历史背景、宗教信仰、风俗习惯等方面的不同使不同的语言、文化中隐喻的生成和理解存在差异。

参考文献:

[1]多识.藏文语法深义明释[M].兰州:甘肃民族出版社,1999.

[2]孙毅.认知隐喻学多维跨域研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[3]赵学德.认知视角下人体词的语义转移研究[J].北京:国防工业出版社,2014.

[4]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2008.

[5]乔高才让.天祝藏族民俗[M].兰州:甘肃文化出版社,2010,7.

[6]吉太加.现代藏语语法通论[M].兰州:甘肃民族出版社,2000,9.

作者简介:迭目德英,女,藏族,甘肃天祝人,硕士研究生,西北民族大学,主要从事藏文信息处理方面的研究。

基金项目:本论文是2014年度国家社科基金项目《基于框架语义的藏文词汇语义资源库构建研究》阶段性成果之一,项目批号:14BYY139 。

【中图分类号】H315

【文献标识码】A