浅谈藏传佛教本初佛

2016-03-25承德市外八庙管理处河北承德067000

高 杰(承德市外八庙管理处,河北 承德 067000 )

浅谈藏传佛教本初佛

高 杰

(承德市外八庙管理处,河北 承德 067000 )

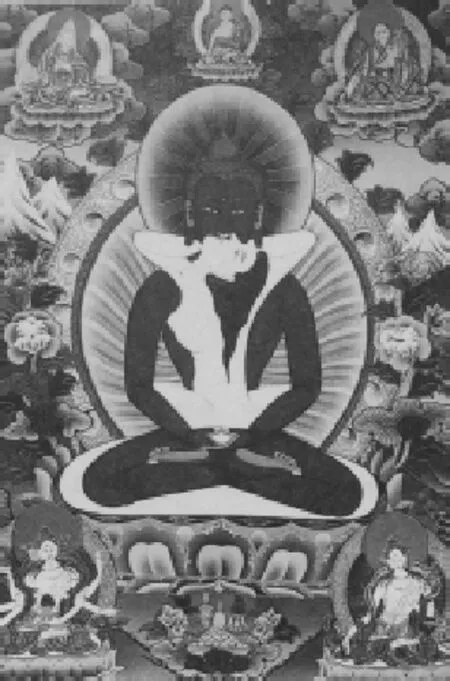

金刚总持

【摘要】藏传佛教的教义教理中具有普世思想和慈悲心、良好道德的和谐思想内容,挖掘和利用这些理念,对构建和谐社会主义将产生积极的作用和意义。藏传佛教是我国的重要宗教派别,他们对佛教的理解具有独特的思维和理念,并且能够将佛教的教义教理运用到实际的生活当中。在藏传佛教当中,本初佛是重要的崇拜对象,也是信仰的核心部分。在本初佛当中,金刚总持、法身普贤、金刚萨陲是三位重要的佛像,无论是从时间上来讲,还是从本初佛的演化上来分析,金刚总持、法神普贤、金刚萨陲都对藏传佛教产生了极大的积极影响。因此,加深对藏传佛教本初佛的研究,有利于日后弘扬藏传佛教的佛法,促进当地的宗教信仰进一步提升。

【关键词】佛教;藏族;本初佛

法身普贤

藏传佛教教义的核心是普渡众生、拯救苦海中的劳苦大众,以慈悲、施舍、忍让等伦理道德的品行作为精神上的最高追求目标。为了能够让苦海中的劳苦大众能够及早地脱离苦海,拥有幸福的生活和家庭,需要树立必要的崇高信仰对象。藏传佛教当中,本初佛对信仰者的影响是非常大的。随着时间的推移和宗教的发展,藏传佛教本初佛在很多方面,都得到了健全,并且对藏传佛教的影响也在加深。相对而言,本初佛属于藏传佛教的根本部分,在不断发展的过程中,还为佛教的发展、信仰者的增多、本初佛的健全,都提供了必要的保障。在此,本文主要对藏传佛教本初佛进行讨论。

一、佛陀之前的本初佛

西藏密续认为本初佛是佛陀之前的原始佛。也有佛经以为金刚总持、法身普贤与金刚萨埵三尊为同体异名。这些充满法相义理的雕塑,深藏于游牧民族纯净心灵底下,具有至高无上的地位,让膜拜者更为静定心志。

金刚总持作为藏传佛教本初佛之一,是无上圆觉的象征,是多种教义的代表。金刚总持与释迦牟尼佛有很大的不同。首先,金刚总持并不是一位历史上的化身佛,而是许多无所不在的觉者——法身佛之一,不停地加持众生。对于金刚总持而言,存在于众多藏传佛教信仰者的周围,并不是一个空虚的信念,随着信仰者的佛法加深,对金刚总持的理解程度也会加强。其次,金刚总持象征究竟的佛性,而释迦牟尼佛即是由这究竟的佛性所发射出来的化身。从某种意义上来讲,金刚总持是一种根源性的佛法,现阶段信仰者所熟知的佛者,都是从金刚总持化身而来的,之后再融入不同层次的佛法和几代佛者的精髓,从而形成了现阶段的佛者。由于金刚总持显现至高无上的佛法精髓,所以是噶举派众传承上师之首,一切传承教法都是由金刚总持直接传授予噶举派的。综合而言,佛陀之前的本初佛,已经成为了藏传佛教的重要组成部分,并且在很大程度上影响到了后续的发展。

法身普贤作为藏传佛教本初佛当中的又一位代表,其自身的特点也是非常明显的。法身普贤,在藏传佛教当中,也被称为普贤王佛或者是普贤王如来。在藏族的语言中,法身普贤被称之为“曲古滚都桑波”,是宁玛派崇奉的本初佛。法身普贤这一本初佛,其特殊之处在于,普贤二字比较贴近信仰者本身。首先,“普”的意义是,遍及一切的意思,法身普贤不会刻意地选择信仰人群,也不会刻意地渡化某些人,法身普贤会遍及一切信仰者,帮助众生脱离苦海。其次,“贤”的意义是,最极妙善的意思。普贤二字合并后,意味着该本初佛,具有众人的支持和德行的圆满,并且能够为众生谋取较多的福利。据称,此佛与金刚持、金刚萨埵以及显教中的普贤菩萨都是一体的,只因事业有别而有不同名称。他的形象十分特别,为佛的庄严妙好形象,但不穿袈裟,全身裸露,身体呈青色。双身,拥抱一白色明妃,一青一白对比,十分鲜明。其形象在唐卡及壁画中最易见到,因为佛画较容易表现佛象的颜色。法身普贤作为藏传佛教的重要本初佛,在很多方面都具有代表性意义。在佛陀之前的本初佛中,法身普贤已经具有了很坚实的众生信仰基础,并且愿意为众生去摆脱困苦。

对于金刚萨埵而言,很多人并不陌生。严格来讲,金刚萨埵就是日常藏传佛教中的金刚持,实际上,金刚持并不是只有一个,相反的,藏传佛教中的金刚持数量较多,每一位金刚持所负责的领域不同,信仰者也各有差异。金刚萨埵在众多的金刚持中,排名第六位,也就是第六个金刚持尊者。在藏传佛教当中,五方佛意味着五个金刚持,分别为中央大日如来、东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛。在排位上,最高的是金刚总持,之后是五个金刚持,在接下来就是第六位金刚持金刚萨埵。例如,金刚萨埵修法,是忏悔罪过最殊胜的方法。此法不但是忏悔罪过的修法,而且也是本尊及上师瑜伽的修法。因为修金刚萨埵时,金刚萨埵的本体观想为自己的根本上师,金刚萨埵又是一切佛和菩萨本尊的总体,所以,修金刚萨埵的修法,也就是修一切本尊坛城,念诵百字明和六字金刚萨埵真言,也就是念诵一切本尊之坛城的密咒。

二、三位本初佛及它们的演化

(一)金刚总持的概述以及演化

金刚总持在藏传佛教中地位极高,是藏密噶举派崇奉的本初佛。藏传佛教密宗认为,他是释迦牟尼宣说密法时化现的秘密化身,故又称其为秘密主。他有单身像和双身像两种,这尊金刚总持双身像,为泥塑彩绘。一面二臂二足的常人模式,头戴五宝冠,葫芦形发髻,前额宽平,两眉修长,眼脸低垂,缯带蜷曲上升至耳部,大耳下垂,带圆耳饰。面相庄严,上身袒露,下着裙,佩戴璎珞、珠宝等饰品。双足结跏趺坐于盛开的仰覆莲组成的莲花宝座之上。金刚总持双手于胸前交叉,结金刚吽迦罗印,左手持金刚铃,右手持金刚杵,表示方便与智慧圆满具足。双臂怀抱智慧佛母,佛母手持钺刀和骷髅碗,钺刀象征破除无知,嘎巴拉碗象征绝对统一。背部配桃形背光,极富神秘和庄严,充分体现出佛教的寓意与内涵。

在藏传佛教中,金刚总持的形象多为:身呈白色,象征金刚的本质洁白无染;右手持金刚杵,表示摧破十种烦恼,左手持金刚铃,表示清静法音警觉一切有情;铃杵相互交错,象征着慈悲与智慧的结合;面容慈祥,怀抱佛母,彼此以温柔的目光相视,表情耐人寻味,佛父佛母双身也同样昭示了金刚乘的最高教义——智悲双运。另一种形象为;身呈深蓝色,象征永恒不变的清静佛性,如同苍穹庇护万物,无所不容;手持金刚铃、杵交叉于胸前,金刚杵表善巧方便,铃则表示智慧,象征悲智双运。供奉金刚持以智德,能破一切烦恼魔,满一切愿,成就一切事业

金刚总持的双手交叉,右手持金刚杵象征“善巧”,左手持金刚铃象征“智慧”,是“不二法”以及“空界”的究竟代表,也是最究竟的“大手印”法门。究竟的成就都是每一位噶举传承修持者的目标。金刚总持作为藏传佛教最重要的本初佛之一,在任何一个方面都具有非常重要的意义。第一,金刚总持在信仰者的眼中,代表的是佛教的根源和发展,不仅代表现在,也代表着未来。金刚总持作为藏传佛教的本初佛,其代表的佛法和教义是不容改变的。也就是说,金刚总持也可以看作是藏传佛教的一种规范,对广大的信仰者提供精神上的约束,避免其他宗教的思维与藏传佛教发生冲突。第二,噶举传承之源——金刚总持,并不是一个历史人物,而是证悟者自身真正的化现。所以,在噶举传承里,金刚总持代表本初佛,也就是诸佛的精要,他的本质是超越形式、时间与地点的限制的。金刚总持虽然是本初佛之一,但也属于一个派别,那就是藏传佛学中的噶举派。从该派别来看,金刚总持已经超越了固有的物质形式、空间限制、时间限制,能够自由地穿梭,与大家广泛地交流,在教义当中,金刚总持能够帮助信仰者获得更加深刻的感悟。第三,为了建立噶举传承以传递法教,金刚总持显现于印度伟大的上师帝洛巴面前。金刚总持的出现并非偶然,而是佛教发展到一定时期的必然产物。从时间上来讲,金刚总持显现于印度伟大的上师帝洛巴面前,这就意味着金刚总持并不是模仿其他宗教的佛者或者是故意刻画出来的佛者,而是与信仰者的生活息息相关的,能够为信仰者带来精神上的帮助和物质生活上的指引,表示金刚总持是正确存在的。

藏传佛教本初佛具有非常重要的意义,既不能与其他的佛者发生冲突,也不能造成客观上的指引错误。为此,金刚总持在藏传佛教本初佛当中,开始不断地演化,并且获得了一些新的教义和教理,便于广大的信仰者更好地去理解。在此,本文对金刚总持的演化进行讨论。例如,为何要回溯到金刚总持,而不是释迦牟尼佛。很多人认为释迦牟尼佛才是根源,是最根本的佛教源头。那么,在释迦牟尼之前,难道就没有藏传佛教的存在吗?答案是否定的。佛教的发展时间相当漫长,最开始的时候也许只是一个思想,但绝对不是释迦牟尼。从教义上来理解,金刚总持是觉悟的本质——光源,也就是太阳的本身,并非射出的光线。从宗教的角度来分析,宁玛派也是一样的,其法教并不是源自莲花生大师或释迦牟尼佛,而是来自于普贤王如来。由此可见,回溯到金刚总持,而不是释迦牟尼佛,对藏传佛教的传播和发展,具有非常重要的意义。从客观的角度来分析,一切法教的究竟本源是法身,所以西藏佛教的四大宗派都是源自金刚总持或普贤王如来。至于金刚总持和普贤王如来何者较高的问题,有时也会困扰初学者。由于他们是平等的,便没有优劣之分。从某种意义来看,他们只是名相上的不同而已。

(二)法身普贤的概述及演化

法身普贤,又称普贤王佛、普贤王如来,普意为遍及一切,贤意为最极妙善,合起来的意思是此佛众德圆具。法身普贤是藏传佛教宁玛派的本初佛。法身普贤的造像特点,最常见的法身普贤形象是双身像,具有佛的庄严妙相。如图中法身普贤身蓝色,乌发肉髻,面相慈祥,双手结禅定印,赤身拥明妃做双修状,全跏趺坐于莲花宝座中央。不穿袈裟,全身裸露,拥抱白色的明妃,青白对比,非常鲜明。法身普贤像在唐卡、壁画中很容易识别,但在造像中不好表现。普贤如来的身色有几种,有白的、黄的、蓝的、红的。身蓝色表佛智遍如虚空;裸体象征其空彻之相:定印之一以持其法尔如如之体;双运表空乐不二。

藏传佛教博大精深,在传承千年后,依然能够得到众生的信仰。法身普贤在基位原始界就得到了圆满菩提果位,证明法身普贤的智慧非常高。从主观的角度来说,任何一位佛者的诞生,都意味着尘世肉身的消除。法身普贤之所以能够在原始界就得到了圆满的菩提果位,原因在于,法身普贤能够将自身的光和热发挥出来,他并没有刻意地去追求众生崇拜,也不想因此获得怎样的利益,只是在不知不觉中,证悟了一切平等的法界俱生智,即究竟真谛的智慧,乃是如来所有公德与妙用显现之基。

法身普贤在宁玛派中占有非常重要的地位,虽然宁玛派主要是划分为经典传承和伏藏传承两个部分,但是法身普贤并不隶属于任何一个部分,而是超脱这两部分的存在,能够给予传承的指令和传承的方向。在公元14世纪以后,经典传承的相关资料越来越少,几乎无迹可寻,后续的传承一直被伏藏传承所取代。法身普贤在伏藏传承中,得到了更大的发展和继承,融入了一些新的教义和教理,为众生的信仰提供了必要的帮助。

法身普贤在藏传佛教当中,其性相的研究非常多,性相也是指引众生信仰的重要方向之一。第一,普贤如来佛父从某种概念上来讲,是如来藏的光明;普贤如来佛母就是如来藏的空性。因此,普贤如来佛父、佛母,是所有坛城的本体。这意味着法身普贤并不是由父亲或者母亲生育的,而是自己在尘世需要的时候,出现在众生面前。从藏传佛教的角度来分析,一切忿怒和寂静本尊、诸佛、菩萨都离不开普贤如来佛父与佛母的本质,意味着法身普贤是一切诸佛的根源。第二,原始本初佛普贤如来,为了能够渡化六道当中一切有情的众生,发了一次不可思议的胜妙大愿望。该愿望主要是,表达了对一切有情众生的希望,愿一切有情众生可超脱轮回,成为佛者。从这一个角度来说,法身普贤的功德是没有办法衡量的,对世间所做的贡献也是非常大的。第三,宁玛派也相信法身普贤是本初佛,是法身佛,也是宇宙中第一个佛陀。由此可见,法身普贤对宁玛派的发展具有重大的意义。

(三)金刚萨埵的概述及演化

金刚萨埵梵语Vajrasattva,意为金刚的本质,藏传佛教本初佛之一。其中[vajra]一词表示世界最坚硬的东西“金刚或金刚钻”,该字亦可形容如金刚般坚固不变,历劫百生而不坏的物质,强调的是不坏、不变。更进一步,则可引申为佛法不可摧。而萨埵一词代表本质,因此金刚萨埵一两个字连结起来,就是金刚的本质。

此金刚萨埵造像为铜质,由像和莲花座两部分组成。金刚萨埵头戴宝冠,珠宝璎珞装饰全身,庄严具足。五叶宝冠、繁复细腻,制作轻巧剔透,花瓣较大,且冠叶顶部有一根横梁相连。面部至颈部施以泥金,脸形方圆,两眼细长,呈柳叶状,弯眉,面相英俊,具有藏人的相貌特征。右手执金刚杵,左手执金刚铃置于左胯,以安逸姿态单脚垂足坐於莲花座之上。这就是著名的“大王游戏姿”,此乃王室的象征,以作为对金刚萨埵的尊崇。

在藏传佛教当中,本初佛的数量较多,金刚萨埵并不是第一位,也不是最后一位,但是,金刚萨埵对藏传佛教的发展,却做出了非常卓越的贡献。在佛经当中,《理趣释金刚萨埵初集会品》曰:金刚萨埵“首戴五佛宝冠,熙怡微笑。左手作金刚幔印,右手抽掷本杵大金刚,作勇进势。本杵者,本来清净法界也。左手作金刚幔印者,为降伏左道左行有情,令归顺道也。右手抽掷五智金刚杵作勇进势者,令自他甚深三摩地,顺佛道念念升进,获得普贤菩萨之地。”作拳安于腰侧,是为金刚幔印。《金刚顶莲华部心念诵仪轨》曰:“左拳安腰侧,右手抽掷杵。”《秘密记》以他为胎藏界金刚萨埵。《理趣释毗卢遮那理趣会品》曰:“金刚萨埵菩萨,背月轮戴五佛冠,右手持金刚杵,左手持铃,半跏而坐。”金刚萨埵的出现,是藏传佛教发展的必然佛者之一。相对而言,金刚萨埵能够直接将信仰者的“苦”彻底消灭,并且在信仰者长期信仰后,金刚萨埵的功效长期有效,非一朝一夕可比。目前的藏传佛教已经形成了完善的佛教体系,金刚萨埵的地位得到巩固,信仰者的数量持续增多,因此,对金刚萨陲的崇拜和信仰,无论是在佛经当中,还是在现实的生活当中,都具有突出的表现。

藏传佛教本初佛中,金刚萨埵的演化具有非常突出的特点。由于金刚萨埵是第六金刚持,因此,金刚萨埵的演化比较多样,对众生产生的影响较为持续。

佛教的发展,并不仅仅依赖于佛者的信仰,还要有实际的经文作为依托,才能够让信仰者更加清楚地了解各种佛者的意愿。金刚萨陲百字明咒,是第六尊金刚持的咒语,同时也是藏传佛教密教特别重视的一个大咒语。无论是平时学习,还是在修法的时候,都会诵读金刚萨埵百字明咒。从作用上来分析,金刚萨陲百字明咒具有三大作用:第一,金刚萨埵百字明咒能够帮助信仰者进行忏悔业障。从客观的角度来分析,金刚萨埵本身因为属于空性,当信仰者诵读后,从某种意义上来讲,也会归为空性,这就在客观上忏悔了自己所犯下的业障,诚信地诵读和忏悔,是不会犯同样错误的。第二,通过诵读金刚萨埵百字明咒,可以与金刚持尊者相互沟通,诵读过程中,意味着金刚持尊者正在不断地加持你,也就是说,信仰者会同时获得五方佛、金刚萨埵、金刚持的加持作用,对自身的修佛具有较大的积极意义。第三,信仰者在诵读金刚萨陲百字明咒后,能够弥补自身的遗漏,促进自我圆满。

金刚萨埵是密宗的重要尊者,信仰者对其支持程度非常高。严格来讲,金刚萨埵经过长久的发展,在藏传佛教密宗中,主要是指四个方面:第一,指密教传法之第二祖。密教系由大日如来传金刚萨埵,金刚萨埵原为大日如来内眷属中诸执金刚之上首,乃大日经之对告众,于大日经中多称金刚手或秘密主,居于金刚法界宫。亲蒙大日如来之教敕后,结诵传持密乘,成为传授密法第二祖。第二,为金刚界曼荼罗中,金刚部院三十七尊之一。位于东方月轮中阿閦如来之前方,主东方“发菩提心”之德,乃阿閦如来四亲近之一。第三,为金刚界曼荼罗理趣会中,十七尊中之主尊。位于曼荼罗之中央,为阿閦如来之正法轮身。以欲、触、爱、慢等四烦恼之妄体为别德,以示烦恼即净菩提心之妙趣,故与金刚欲、金刚触、金刚爱、金刚慢等四菩萨同时显现五秘密金刚之相。第四,为胎藏界曼荼罗金刚部院“大智金刚部”之主尊。由此可见,金刚萨埵经过长久的演化后,能够为藏传佛教本初佛信仰者,提供不同的精神信仰和物质指导,对感情的变化也能起到较强的指导作用,因此,信仰金刚萨陲,是藏传佛教传播的重要方向之一。

三、金刚总持、法身普贤、金刚萨陲的崇拜和佛教意义

(一)金刚总持

金刚总持作为藏传佛教本初佛之一,在很多方面都值得信仰者崇拜,其佛教意义也非同一般。在藏传佛教当中,太阳和金刚总持并没有真正地来到尘世间,而是众生透过其根器和清净心,感受到了阳光和金刚总持的存在。在藏传佛教当中,佛是超越一切心灵概念的存在,佛并不是完全的主观意愿想象,而是人的一种美好向往,是真实存在的。金刚总持就好像太阳一样,并没有刻意地去照耀世界,也没有主观地去规划照耀地点,而是最大限度地去努力照耀,帮助众生脱离苦海。众生主要是依据个别的能力,对阳光产生了差异的感受。所以,当阳光照耀大地的时候,虽然没有可以温暖众生,但众生却感受到了温暖,得到了不同的利益。金刚总持在藏传佛教当中,就好像阳光一样,阳光使人看得清楚东西,是因为他们有眼睛。就像阳光使一切长有眼睛的众生看得见一样,佛也让具根器和清净心的人体验到他的存在,所以金刚总持并未真正示现于世。即使释迦牟尼佛已于二千五百三十年前示寂,我们依然可透过自己的虔诚心、信心和修行得到他的加持,因为究竟证悟的佛性——法身或金刚总持的证悟本质是永远不会消失。

(二)法身普贤

法身普贤的崇拜,并不是单纯的精神崇拜,而是给广大的信仰者以正确的精神指导和生活指导,帮助众生脱离苦海。在藏传佛教经过长久的丰富和融合,法身普贤的本初佛已经与最开始的时候有了一定的差别,变得更加圆满。从法身来讲,普贤如来的法身,主要是所有功德和妙用显现的基础,并非为了个人意愿而建立的法身。另一方面,普贤如来的法身特性较为突出,其法身本来是非常清静的,并不会被任何的烦恼所感染,永远都是纯洁的。法身在长久的发展和传承中,超越了思维的限制、言说的阻碍,如同虚空般,远离一切相状而住。在宁玛派的画像当中,法身普贤的法身佛像,主要是以赤裸的、虚空色的佛父佛母双运身来表示,多数情况下被称之为普贤王如来。法身普贤象征着证悟法身,也就是在轮回与涅槃过程中,所有的好坏品质都会得到自我的纠正和体现。在起始阶段,法身普贤并不是特别凸显的存在,当其证悟了原理概念的法界俱生智慧后,引领众生脱离了生活和生命中的苦,因此得到了众生的信仰。

(三)金刚萨埵

藏传佛教的发展可以追溯到古老的过去,但是,现阶段的藏传佛教本初佛与过去发生了很大的改变。金刚萨埵虽然是本初佛之一,但是他代表的崇拜意义和佛教意义已经和过去有了较大的改变。

首先是修持金刚萨埵的意义。简单来讲,金刚萨埵修法,属于藏传佛教密宗特有的一种修法,修持金刚萨埵主要是为了忏悔修持者的罪孽。从时间上来讲,在金刚萨埵还没有成佛之前,曾经发愿:如果不能使任何持我名号、祈祷我而作忏悔的人罪障清静,我就发誓不成佛。经过漫长的修炼,金刚萨埵成为了藏传佛教当中的本初佛,意味着他曾经的发愿获得了实现。现今,金刚萨埵的信仰者较多,且金刚萨埵已经成佛。所以,通过修持金刚萨埵,能够清静信仰者的罪过。虽然显宗密宗都有很多种忏悔方式,但金刚萨埵的修法却是最殊胜的。我们都知道,在所有的罪孽当中,从显宗的角度来说,最严重的就是五无间罪;从密宗的角度来说,最严重的就是违犯密乘根本戒。但通过金刚萨埵的修法,就可以令这一切罪业荡然无存。所以在五加行中,就选择了这种首屈一指、不可匹敌的忏罪之方。由此可见,金刚萨埵的修法是非常重要的。

其次是四种对治力。修持金刚萨埵的过程中,还有四种对治力,这对修持者而言是非常重要的。经过整理和分析,四种对治力如下:第一,依止力。信仰者在忏悔罪过的时候,依序依止某一个对境才能进行忏悔,这种依止力对于信仰者而言,是一种必要性的约束。第二,破恶力。该对治力主要指的是,修持者在修持金刚萨陲的过程中,必须对自己所造成的罪孽,表现出强烈的后悔心,否则修持将会举步艰难。第三,恢复力,也就是修持者不能反复造孽。第四,现行力,主要指的是,修持者在修持过程中,应做出明显的举动,例如放生、吃斋等等,绝对不能只是表现在诵读经文上,而是要在实际的生活和工作中得到具体的体现,这样才能帮助自己真正意义的实现修持金刚萨埵,减少自己的罪孽。四种对治力是金刚萨埵的代表性产物,也是对修持者的一种严格规范,在今后的修持当中,众生应见识对治力的约束,帮助自己尽早地摆脱孽障,超脱轮回。

四、结语

本文对藏传佛教本初佛进行讨论,主要讨论了金刚总持、法身普贤、金刚萨埵三位本初佛。从目前的教义和教理来看,藏传佛教本初佛对信仰者的支持和指引都是非常正确的,能够促进信仰者获得更好的生活和生命上的指导,减少自身罪孽的同时,获得了精神上的提升。另一方面,藏传佛教本初佛的数量较多,还有其他的本初佛等待信仰者去研究和探析,所以,日后应进一步加深对藏传佛教本初佛的探讨,为佛教的发展提供更大的帮助。

参考文献:

[1]观想文物艺术有限公司出版清宫秘藏1999年.

[2] 北京读图时代文化发展有限公司著最新佛像收藏百问百答[M].长沙:湖南美术出版社,2010年.

作者简介:高杰(1973-),女,汉族,河北省承德市外八庙管理处,副研究馆员。

【中图分类号】J211

【文献标识码】A