有色物质在水中扩散实验的新设计

2016-03-16李德前魏海

李德前 魏海

摘要:在现行初中化学、物理、科学等教科书中,根据某些有色物质在水中扩散的实验和生活现象,从而得出“微粒不断运动”的推论并不够严谨。为了克服重力场和密度差的干扰,利用弯曲形状容器(如U形管、V形管、连通器等),选用密度大于水的有色易溶物质,对“有色物质在水中的扩散”实验进行了改进。通过有色物质在水中向下分散、向上扩散的实验现象,可以合理地得出“微粒不断运动”的结论。

关键词:有色易溶物质;水中扩散;重力场干扰;密度差干扰;实验改进

文章编号:1005–6629(2016)3–0060–05 中圖分类号:G633.8 文献标识码:B

基础教育课程改革以来,各种版本的义务教育化学、物理、科学等教科书为了说明“物质是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的”,以及“微粒总是在不断运动的”,大多包含了“有色物质在水中扩散”的实验或生活现象。但依据该实验设计或有关生活现象得出的结论有点牵强附会,笔者对此进行了分析和改进。

人民教育出版社2001年以来出版的九年级化学教科书上册,均安排了“品红在水中扩散”的实验(课本配图见图1);2012年出版的九年级化学教科书在该实验之后,还陈述道“如果使用的是热水,品红的扩散会更快一些”[1]。

上海教育出版社2001年以来出版的九年级化学教科书上册,在“练习与实践”栏目均安排如下习题:“试解释下列现象:将一滴红墨水滴加到一杯水中,片刻后,整杯水慢慢变红。[2]”

北京教育出版社2003年以来出版的九年级化学教科书上册(北京市仁爱教育研究所编著),在“联系实际”栏目均安排了如下问题:“你能用微粒构成物质的观点说明下列事实并解释生活中更多的现象吗:蓝墨水把水染成蓝色。[3]”(课本配图见图2)

科学出版社、广东教育出版社2003~2011年期间出版的九年级化学教科书上册,在“习题”栏目中安排了如下习题:“请你用分子的观念解释:把几滴蓝墨水滴进水杯的水里,过一会儿整杯水就变蓝了。”(课本配图见图3);2012年出版的九年级化学教科书,则将该内容和配图调整到教材正文的“讨论与交流”栏目里[4]。

山东教育出版社2012年出版的九年级化学教科书上册,在“挑战自我”栏目中安排了一道单项选择题:“对下列现象的解释错误的是( )……B.现象:红墨水加入水中后,整杯液体变为红色。解释:分子总是在不断运动。[5]”

上海教育出版社2007年以来出版的九年级化学课本(上海市教材),在“思考与讨论”栏目中安排了如下问题:“为什么将少量品红放入一盆水中,过一段时间后,整盆水都呈红色?[6]”

江苏科学技术出版社2012年出版的八年级物理教科书下册,在“活动”栏目呈现了“红墨水在水中散开”的生活事实(课本配图见图4),并陈述道“将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来,这是由于墨水分子和水分子不停地做无规则运动,彼此进入了对方的分子空隙中”[7]。

浙江教育出版社2012年出版的七年级科学教科书上册,在“活动”栏目中安排了“液体扩散实验:用注射器慢慢将红墨水分别注入冷、热水的底部”[8]。(课本配图见图5)

综上可知,初中化学、物理、科学教科书一直注重选用“有色物质在水中扩散”的实验或生活现象作为教材内容。

上述有色物质(品红、红墨水、蓝墨水等)均是在竖直状容器(烧杯、水杯、脸盆、鱼缸等)的水里向下分散,有色物质如密度大于水这主要是重力作用的结果,并非全是微粒热运动所引发的扩散。密度大于水的有色物质(如红墨水、蓝墨水等),其在水中快速下降的宏观展示,还常常给学生以微粒快速运动的假象,其实单位时间内微粒运动表现出来的宏观位移是非常小的。如果是把密度小于水的有色物质加入水底,则由于密度差的作用会快速向上分散,这同样也是微粒扩散的假象。

最近,浙江大学郭喨老师对人教版“品红在水中扩散”演示实验的优化设计是:在无风的恒温室内,将吸有品红溶液的针管缓慢伸入等密度溶液不进行任何注射操作而将其固定起来,任由长针头接触点的品红自由扩散进入溶液中[9]。由于郭老师的实验是在烧杯里进行的,所以他仍然没有解决“重力干扰”问题,而且郭老师的改进实验现象也不够明显,给出的实验条件在教室里也难以达到。

基于初中生的知识水平,并结合初中实验室和教室的装备实际,笔者主要从排除“重力场”和“密度差”干扰的视角,对“有色物质在水中扩散”实验进行改进。经过反复试验,选用弯曲状透明仪器(如U形管、V形管、连通器等)和密度大于水的有色固体物质(如高锰酸钾、甲基橙等)进行实验,根据密度大于水的有色物质在水中向下分散(并使周围的水全部变色)的现象,可以得出“物质都是由微小粒子构成”的结论;根据密度大于水的有色物质在水底能够水平扩散、向上扩散,又可以得出“微粒总是在不断运动”的结论。

3.1 实验用品

U形管、连通器、V形管、药匙等。

高锰酸钾固体(ρ=2.703 g/cm3)、甲基橙固体(ρ=1.28 g/cm3)、蒸馏水等。

3.2 实验操作

以下实验均在室温28℃的实验室中进行,室内也无明显的空气流动。

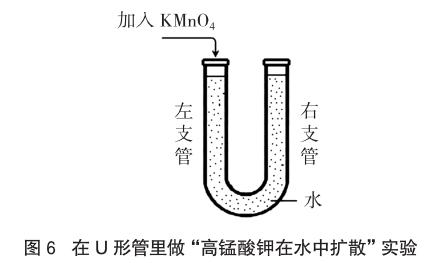

(1)改进实验Ⅰ装置见图6,夹持装置略。

①取一个20×200mm的U形管,然后将U形管固定。

②先向U形管里加入适量的蒸馏水(水面离管口约2~3cm,水若过多易从管口溅出),再将适量(药匙的小匙取半匙)的高锰酸钾固体,加入U形管左支管的水中。可以观察到高锰酸钾在水中快速下沉,不到2min整个左支管内的水从上到下逐渐变为紫红色。其间,可以引导学生思考“高锰酸钾加入U形管左支管的水中后,为什么整个左支管中的水都逐渐变成了紫红色”,从而引发学生得出“物质都是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的”客观事实。

③进入U形管底部的高锰酸钾微粒,又逐渐进入U形管右支管的水中,并异常缓慢地向上扩散(30min内紫红色向上的位移约有1cm)。其间,可以引导学生思考“为什么高锰酸钾在水中会向上扩散”,于是得出“微粒总是在不断运动”的实验结论。

(持续观察可以发现,实验进行到10h左右,U形管右支管里的水才全部变红。)

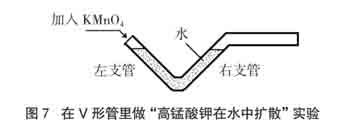

(2)改进实验Ⅱ装置见图7,夹持装置略。

①用口径约为1cm的玻璃管,自制规格为8×8×8cm的有柄V形玻璃管[10],然后将其固定。

②从V形管的左支管口,先注入适量的蒸馏水(水面离支管口约2cm),再将适量(药匙的小匙取1/3匙)的高锰酸钾固体加入水中。可以观察到水中的高锰酸钾颗粒顺着支管内壁缓缓向下移动,不到3min整个左支管内的水从上往下逐渐变为紫红色。此时,可以引导学生思考“为什么高锰酸钾加入V形管左支管的水中后,整个左支管里的水都逐漸变成了紫红色”,进而引发学生得出“物质都是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的”客观事实。

③进入V形管底部的高锰酸钾微粒,又逐渐进入V形管右支管的水中,并极其缓慢地向上扩散(30min内紫红色斜向上的位移约有1.5cm)。其间,可以引导学生思考“为什么高锰酸钾在水中会向上扩散”,这又不难得出“微粒总是在不断运动”的实验结论。

(持续观察可以发现,实验进行到8h左右,V形管右支管里的水才全部变红。)

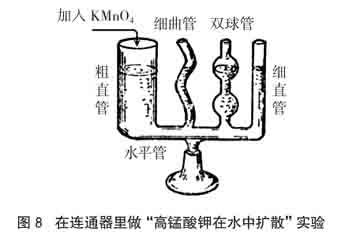

(3)改进实验Ⅲ装置见图8。

①取一个物理实验使用的连通器,将其放置在平稳的地方,然后向其中注入适量的蒸馏水(水面离管口约有2~3cm)。

②从连通器粗直管的管口加入适量(药匙的小匙取一平匙)的高锰酸钾固体,可以观察到高锰酸钾颗粒在水中快速下沉,不到3min整个粗直管内的水从上往下逐渐变为紫红色。此时,引导学生思考“高锰酸钾加入连通器粗直管的水中后,为什么粗直管中的水都逐渐变成了紫红色”,从而引发学生得出“物质都是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的”客观事实。

③进入连通器底部水中的高锰酸钾微粒,在水平管中极其缓慢地向右水平扩散(30min内紫红色的位移约有1.5cm)。随后,高锰酸钾微粒又先后进入连通器细曲管、双球管、细直管的水中。在30min内,紫红色在细直管的水中能上升1cm左右,在双球管的水中能上升0.5cm左右(可能是球型空间延缓了微粒的位移),在细曲管的水中能上升0.3cm左右(可能是又细又弯的形状增加了微粒之间的碰撞几率,造成位移偏小)(见图9)。其间,可以引导学生思考“为什么高锰酸钾在水中会水平扩散、向上扩散”,从而得出“微粒总是在不断运动”的实验结论。

(持续观察可以发现,实验进行到12h左右,细直管里的水才全部变红;24h左右,细曲管、双球管里的水才全部变红。)

另外,选用甲基橙作为示踪物质进行上述实验,发现甲基橙扩散的速率相对于高锰酸钾而言会慢很多,这可能与甲基橙是分子结构、高锰酸钾是离子结构有关,还可能与甲基橙的密度小于高锰酸钾而略大于水有关。

3.3 几点说明

(1)本实验不宜使用密度小于水的有色物质(如品红)进行示踪,因为密度小于水的有色物质在水中扩散时,其在水中下降会受到重力干扰,而从水底上升又受到密度差的干扰。

(2)实验中有色固体不要加的太少,否则实验现象不够明显。

(3)实验过程中,仪器一定要保持平稳,不能有丝毫的晃动,否则就相当于增加了搅拌操作,使得实验结果的可信度降低。

(4)利用连通器进行实验时,有色固体最好从粗直管或细直管加入,这样可以缩短实验时间。如果从细曲管或双球管加入,微粒扩散得异常缓慢,不利于实验演示。

(5)微粒运动的速率虽然是很快的(约为10m/s),但由于微粒碰撞致使微粒运动的方向随时改变,因而微观粒子的位移最低可能仅有10-9~ 10-10m/s,所以高锰酸钾、甲基橙在水中向上扩散时的速率慢、位移小。课堂上教学时间有限,只要观察到有色物质在水中有明显的水平移动、向上移动现象,即可说明“微粒不断运动”,而不必等到微粒完全扩散到整个水中。若要满足学生持续观察实验现象的需要,教师可以提前将实验装置放在教室内或提前拍摄实验视频。本节课中教师既演示实验,又适时播放相关视频(最好用快进播放),从而弥补不能连续观察实验现象的不足。

(6)若要证明温度与微粒运动速率的关系,可以使用对比实验,即相同的实验仪器、相同的有色物质,不同温度的蒸馏水。

3.4 改进后的实验优点

(1)使用U形管、V形管、连通器等非直线型仪器进行实验,密度大于水的有色物质能在水底向上扩散,有效地排除了重力场、密度差的宏观干扰,更加有利于微观粒子运动的宏观展示,因此实验结论严谨科学,更有说服力。

(2)实验设计新颖,具有一定的趣味性,容易激发学生学习化学的兴趣;实验设计科学,能够培养学生严谨求实的科学态度。

参考文献:

[1]课程教材研究所化学课程教材研究开发中心.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2015:48.

[2]中学化学国家课程标准研制组.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M].上海:上海教育出版社,2011:59.

[3]北京市仁爱教育研究所.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M].北京:北京教育出版社,2012:54.

[4]江琳才,钱扬义,李开祥.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M].北京:科学出版社,广州:广东教育出版社,2012:43.

[5]毕华林,卢巍.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M].济南:山东教育出版社,2012:29.

[6]姚子鹏,陈基福,洪东福.九年义务教育课本·化学(九年级第一学期)[M].上海:上海教育出版社,2015:39.

[7]刘炳昇,李容.义务教育课程标准实验教科书·物理(八年级下册)[M].南京:江苏科学技术出版社,2012:43.

[8]朱清时.义务教育课程标准实验教科书·科学(七年级上册)[M].杭州:浙江教育出版社,2012:26.

[9]郭喨.品红在水中扩散演示实验的优化设计[J].化学教学,2015,(5):69~72.

[10]李德前,杜玉芬.巧用长柄V形玻璃管改进和设计化学实验[J].化学教学,2013,(8):41~43.