耳石复位联合药物治疗对老年人良性阵发性位置性眩晕的临床疗效

2016-03-12吴红友

吴红友

(河南省许昌市人民医院 神经内科,河南 许昌 461009)

良性阵发性位置性眩晕是一种较为常见的多发于老年人中的眩晕症状,主要原因为人体的头部发生了位置的转变而出现的位置性眩晕,临床症状表现为在患者躺卧、起身、仰头取物以及翻身等情况下出现眩晕,不同的患者眩晕严重程度也不同,严重危害着人们的生活质量[1]。本次研究是为了分析耳石复位联合药物治疗对老年人良性阵发性位置性眩晕患者的临床影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2010年5月-2015年5月收治的老年人良性阵发性位置性眩晕患者89例,按照住院时间顺序依次编号,对照组44例,年龄54~78 岁,平均(68.2±1.5)岁;患病时间 1~5年,平均(3.2±1.5) 年。试验组45例,年龄48~70岁,平均(63.8±0.8)岁;患病时间 1~4年,平均(2.2±1.8) 年。两组患者均无其他相关疾病干扰,无试验相关用药过敏史,精神状态良好,且两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

向本院医学伦理办公室提交试验申请,并于获批后向患者及家属详细讲解试验目的及过程,在征得患者同意的前提下开展试验。给予对照组患者单纯耳石复位治疗方法,首先使患者行坐姿,之后快速转变为平卧位,头向床沿伸出呈半悬垂状,偏向患病处约45°,保证患侧耳向下,当眩晕消失后再向对侧转头90°,健侧耳向下,保持体位数秒后,向健侧旋转为侧卧位,头向下90°,当眩晕消失后再保持头位慢慢坐起,头转向正中位前倾30°,必要时可于3 d后再次行复位治疗;给予试验组患者在常规治疗基础上进行敏使朗(上海盛晨药业有限公司,国药准字:J20068421)口服药物,剂量为每次3 mg,3次/d,7 d为一个周期,一个周期后根据患者身体的改善情况进行药物剂量的增减[2]。

1.3 疗效评价标准

①完全治愈:患者的临床不良反应完全消失,眩晕症状得到控制,不良发应消失;②非常有效:患者的症状基本稳定,眩晕症状大部分得到了稳定,不良反应基本消失;③比较有效:一部分患者状态稳定,部分眩晕症状有所缓解;④无效:患者基本没有变化,阵发性眩晕仍然明显[3]。总有效率是完全治愈率、非常有效率和比较有效率的总和。

1.4 统计学方法

应用SPSS 17.0软件对数据进行统计学分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,行t检验;计数资料采用百分比(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床效果情况比较

不同的治疗方法对患者有不同的临床效果,试验组患者临床总有效率为95.56%(43/45),明显高于对照组患者临床总有效率59.09%(26/44),两组患者总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

2.2 两组患者不良反应发生情况比较

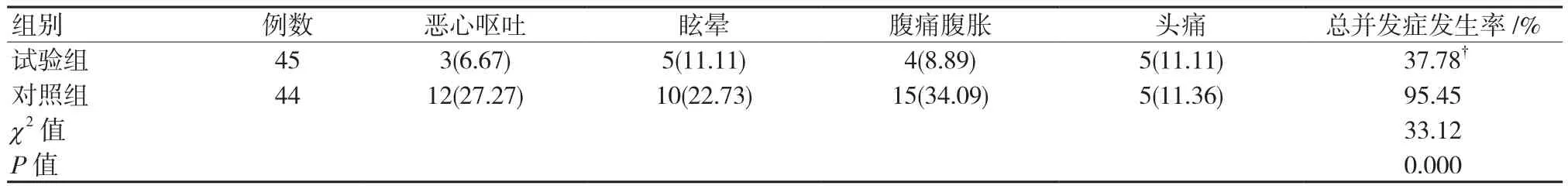

经不同治疗方法治疗后,试验组并发症发生较多的为头痛,总并发症发生率为37.78%(17/45);对照组并发症发生较多的为腹痛腹胀,占总人数的34.09%,总并发症发生率95.45%(42/44)。两组患者总并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表1 两组患者临床效果情况比较 例(%)

表2 两组患者不良反应发生情况比较 例(%)

3 讨论

随着我国高经济的发展,人们的生活水平不断提高,人们对于生活习惯越来越不重视,导致了患有良性阵发性位置性眩晕症状愈来愈多,且多发于老年人中[4]。多项研究发现,耳石脱落是诱发眩晕的主要原因之一,当人体头部出现转动时,管石受到重力作用,最终导致脊顶移动出现眩晕等症状,临床表现主要为血压较高、头痛、恶心以及阵发性眩晕等[5-6]。本院为了探究耳石复位联合药物治疗对良性阵发性位置性眩晕的影响,特做了临床试验,其中试验组患者临床总有效率(95.56%)明显高于对照组患者临床总有效率(59.09%);试验组患者总并发症发生率为37.78%,对照组患者总并发症发生率为95.45%,两组患者总并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。传统治疗方法常使用单纯耳石复位,但其显示临床疗效不佳,且并发症较多。敏使朗主要机理为抑制人体的神经递质,同时阻碍了兴奋性的突触传递[7-8]。观测本研究患者的各项指标,结论与刘顺杰学者[8]的观点相似。

综上,对于良性阵发性位置性眩晕症患者来说,笔者给予患者耳石复位联合药物治疗,临床疗效较高,能够在安全服用药物的基础上有效地减轻患者眩晕现象,且并发症发生率明显降低,获得患者及临床的一致好评,建议推广。

[1]李改丽, 汪丙昂, 徐贤华, 等. 耳石颗粒复位和前庭康复训练对65岁以上良性阵发性位置性眩晕患者的疗效研究[J]. 四川医学 , 2014, 5(10): 1317-1318.

[2]黄桂梅. 改良式耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕的护理体会[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2011, 14(20): 55-56.

[3]张娜, 陈太生, 董红, 等. 良性阵发性位置性眩晕病因学分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2011, 25(7): 307-311.

[4]毛永侠, 汤勇. 手法复位治疗老年人良性阵发性位置性眩晕的疗效分析[J]. 中华全科医师杂志, 2014, 13(1): 55-56.

[5]张莉. 改良式耳石复位法治疗56例良性阵发性位置性眩晕的护理体会[J]. 中国社区医师(医学专业), 2012, 14(7): 310.

[6]张永斌, 孙勍, 彭新, 等. 老年特发性良性阵发性位置性眩晕的复位治疗及其疗效的研究[J]. 中华耳科学杂志, 2015, 10(2):282-287.

[7]沈双. 手法复位治疗老年人良性阵发性位置性眩晕[J]. 浙江中西医结合杂志, 2010, 20(11): 697-699.

[8]刘顺杰. 耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕疗效观察[J].现代中西医结合杂志, 2010, 19(7): 796-797.