噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD稳定期患者疗效观察

2016-02-06周剑锋

周剑锋

(太原市杏花岭区中心医院,山西 太原 030001)

噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD稳定期患者疗效观察

周剑锋

(太原市杏花岭区中心医院,山西 太原 030001)

目的:观察噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD稳定期患者的临床疗效,对患者肺功能及血气指标的改善情况。方法:选取性阻塞性肺疾病患者108例为研究对象,随机分为A、B、C组,在常规治疗基础上A组加用噻托溴铵治疗组,B组加用沙美特罗/氟替卡松治疗,C组加用噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗,观察并比较治疗前后3组的临床疗效、第1秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、FEV1/FVC、动脉血氧分压(PaO2)、动脉血氧饱和度(SaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)变化情况。结果:A组治疗总有效率61.11%,B组治疗总有效率66.67%,C组治疗总有效率91.67%,C组治疗总有效率高于A、B组(P<0.05);经规律治疗后,3组患者FEV1、FVC、FEV1/FVC均好转,以C组改善最为明显,同A、B两组相比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后三组患者血气均有明显改善,C组联合治疗组改善最为明显,C组PaO2、SaO2上升幅度高于A、B组,PaCO2降幅大于A、B组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD稳定期患者,可以有效改善患者症状,改善患者肺功能功、血气指标,疗效可靠,值得临床推广。

慢性阻塞性肺疾病;噻托溴铵;沙美特罗/氟替卡松;疗效

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)是一种以气流受限为特征的呼吸系统常见疾病,由于COPD病程长,其气流受限呈进行性发展且不完全可逆,如不及时进行防治,对患者的肺部功能产生严重危害,影响患者的生活质量,严重时甚至引起患者死亡[1]。慢性阻塞性肺疾病(COPD)的临床症状主要表现为咳嗽、咳痰、呼吸困难、喘息等,临床上多采取抗炎、祛痰等治疗缓解患者症状,防治并发症,改善预后,同时有研究显示,在治疗同时联合吸入激素、抗胆碱能药物及支气管舒张剂可以有效改善患者肺部功能,缓解患者症状,提升患者的生活治疗。因此,为观察噻托溴铵与沙美特罗/氟替卡松在COPD患者治疗中的疗效及肺功能改善情况,本研究观察噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松的治疗COPD患者效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取太原市杏花岭区中心医院2012年7月~2015年7月收治的慢性阻塞性肺疾病患者108例,其中男69例,女39例,年龄52~79岁,平均(63.6±7.8)岁,病程2.8~9.5年,平均(6.8±2.6)年。全部患者均符合2013年修订的《慢性阻塞性肺疾病诊治指南》中的诊断标准[2],确定为COPD稳定期患者,患者肺功能检查,第1秒用力呼气容积(FEV1)占预计值百分比≤60%,FEV1/用力肺活量(FVC)≤70%。排除:a)患有严重心脑血管疾病患者、长期卧床患者;b)接受糖皮质激素治疗的患者;c)治疗前4周急性发病患者;d)治疗依从性差、智力障碍,无法配合治疗患者。依据随机数字表法将全部患者分为3组,其中A组(噻托溴铵治疗组)36例,B组(沙美特罗/氟替卡松治疗组)患者36例,C组(噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗组)患者36例,3组患者在年龄、性别、病程等方面相比较,差异无统计学意义(P<0.05)。

1.2 治疗方法

3组患者在接受治疗时均进行吸氧、平喘、祛痰、抗菌药物治疗等常规治疗,在常规治疗基础上,A组患者加用噻托溴铵进行治疗,每日经口吸入噻托溴铵1次,每次18 μg。B组患者在常规治疗基础上加用沙美特罗/氟替卡松进行治疗,经口吸入沙美特罗/氟替卡松吸入剂,每吸含有沙美特罗50 μg及氟替卡松500 μg,1吸/次,2次/d。C组患者在常规治疗基础上加用噻托溴铵及沙美特罗/氟替卡松进行治疗,两种药物使用方法及剂量与A、B组相同。全部患者均规律治疗3个月,并进行半年随访。

1.3 观察指标

a)观察并详细记录患者接受治疗前后的肺功能变化情况,包括患者第1秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、FEV1/FVC等。b)观察换者治疗前后血气分析指标,包括动脉血氧分压(PaO2)、动脉血氧饱和度(SaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)。

1.4 疗效评价指标

显效:患者咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状基本消失,肺部啰音消失,患者生活质量明显提高,肺部功能明显改善;有效:患者咳嗽、咳痰、呼吸困难症状缓解,肺部啰音减轻,生活质量及肺部功能好转;无效:患者各症状、体征、生活质量及肺部功能无明显改善甚至出现加重。总有效率=显效率+有效率。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 组间疗效比较

A组噻托溴铵治疗组经规律治疗后,显效患者9例,有效患者13例,无效患者14例,治疗总有效率为61.11%。B组沙美特罗氟替卡松治疗组经规律治疗后,显效患者10例,有效患者14例,治疗总有效率为66.67%。C组噻托溴铵联合沙美特罗氟替卡松治疗组经规律治疗后,显效患者18例,治疗有效患者15例,治疗总有效率91.67%。C组治疗总有效率明显高于A、B组,差异有统计学意义(P<0.05)。

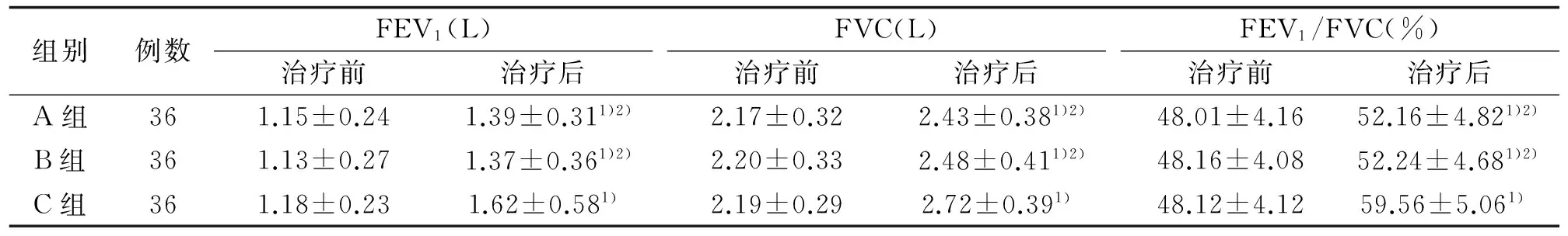

2.2 治疗前后肺功能各项指标比较

经规律治疗后,3组患者FEV1、FVC、FEV1/FVC均好转,以C组改善最为明显,同A、B两组相比较,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 治疗前后各组肺功能比较

注:1)同治疗前比较P<0.05,2)同C组相比较P<0.05

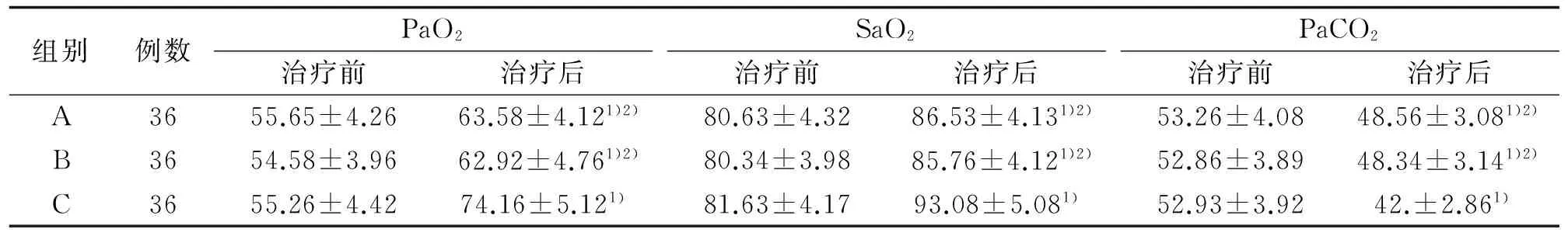

2.3 治疗前后各组血气指标比较

经治疗后3组患者血气均有明显改善,C组联合治疗组改善最为明显,C组PaO2、SaO2上升幅度高于A、B组,PaCO2降幅大于A、B组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 治疗前后各组血气分析指标比较

注:1)同治疗前比较P<0.05,2)同C组相比较P<0.05

3 讨论

近年来,随着社会的发展和环境污染的加重,COPD的发病呈现上升趋势,有研究资料显示,COPD的病死率极高,高居全球第四位[3]。COPD是一种以气流受限为表现的呼吸系统常见疾病,其发病原因复杂,目前尚不明确,可能与感染、有害气体吸入、遗传、个人体质等诸多原因有关。其发病主要因炎症刺激导致中性粒细胞在气道内聚集,引起气道损伤及结构性重塑,导致气流受限,疾病呈进行性且不完全可逆[4]。

目前对于COPD的治疗抗炎、平喘、祛痰、吸氧及扩张支气管等方法来缓解患者的临床症状,虽然不能彻底治愈,但是能有效减缓患者的疾病进展,提高患者的生活质量。有研究表明雾化吸入支气管扩张剂治疗对COPD患者稳定期有较好效果[5],噻托溴铵作为一种新型抗胆碱能药物可 选择性阻断气道平滑肌M受体,扩张患者支气管,减少神经性粘液分泌,促进排痰,改善患者肺功能。沙美特罗/氟替卡松作为β2-受体激动剂与糖皮质激素复合药物,一方面可以刺激细胞内环磷腺苷增加舒张支气管平滑肌,扩张气道;另一方面,氟替卡松作为糖皮质激素可以减轻气道的炎症反应,减少气道阻力;同时沙美特罗还可以提升气道糖皮质激素受体敏感性,增加糖皮质激素作用。本研究选取噻托溴铵(A组)、沙美特罗/氟替卡松(B)组及两者联合治疗(C组)治疗COPD稳定期患者,结果表明,噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD疗效、肺功能改善、血气指标改善等均明显优于单种药物治疗(A、B组),差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,噻托溴铵联合沙美特罗/氟替卡松治疗COPD稳定期患者,可以有效改善患者症状,改善患者肺功能功、血气指标,疗效可靠,值得临床推广。

[1] 童长刚.联合吸入噻托溴铵干粉和沙美特罗/氟替卡松气雾剂治疗中重度慢性阻塞性肺疾病的疗效观察[J].中国实用医药,2013,8(20):157-158.

[2] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组.慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2013 年修订版)[J].中华结核和呼吸杂志,2013,36(4):255-264.

[3] 张景熙,胡建军,徐 健,等.慢性阻塞性肺疾病评估测试评分与慢性阻塞性肺疾病预后因素相关性分析[J].第二军医大学学报,2013,34(8):839-845.

[4] 张秋兴,李学民,张琳红,等.噻托溴铵联合大剂量沙美特罗/氟替卡松治疗重度支气管哮喘合并COPD 稳定期的临床观察[J].国际呼吸杂志,2011,31(1):6-9.

[5] 张洪浩,钟 声,甘 兵,等. 噻托溴铵联合沙美特罗替卡松吸入剂治疗中-重度稳定期慢性阻塞性肺疾病患者疗效观察[J].国际呼吸杂志,2013,33(21):1639-1641.

本文编辑:周文超

周剑锋,男,主治医师,从事内科临床工作

R563.8

B

1671-0126(2016)06-0012-04