土地流转中的乡村基层政府与人情干预——基于浙北A乡的考察

2016-01-28李毅

李 毅

(华东理工大学 公共管理与公共政策研究所,上海 200237)

土地流转中的乡村基层政府与人情干预——基于浙北A乡的考察

李毅

(华东理工大学公共管理与公共政策研究所,上海200237)

[摘要]农地流转在提升我国农民收入、促进农业规模集约化经营的同时,也成为了乡村治理体系中的重要组成部分。当前中国农地流转当中,农民群体、乡村基层政府与乡村精英之间正在形成新的博弈。基于浙北A乡的实地考察发现,A乡对农地流转实行“乡-村”二级工作管理模式,在一定程度上加快了农地流转,但同时其自上而下传来的巨大压力也为爆发社会冲突埋下伏笔;同时,人情干预在农地流转中起着重要作用,基层政府与乡村“威望人士”间达成默契,诱导农户进行农地流转,这种人情干预导致流转补偿价格偏离了农户的心理预期,损害了农户权益。A乡农地流转场景同时也表明,中国乡村精英治理正日益渗透入农村土地流转当中。

[关键词]农村流转;乡村治理;威望人物;价格偏差

一、问题的提出

作为在建设有中国特色社会主义市场经济条件下我国实现农地资源优化配置的制度选择,农地流转对于提高农业生产经营效率、加快农村地区经济社会建设、增加农民收入等与三农问题息息相关的关键方面而言所具有的重要现实意义不言而喻。以学术界首次明确提出“土地流转”的概念来作为起点[1],农地承包经营权流转在我国学术界中的研究已有26个年头,其间学者们达成了诸多关于农地流转的研究共识,但同时亦有仍在论争以及研究尚且薄弱之处,其中一个方面便是农地流转与乡村基层治理、人情干预之间的关系分析。事实上,农地流转自成为我国农村土地资源配置的主要手段之日起便预示着其在农村经济社会发展中将会面临与乡村基层政府治理、乡村社会人情干预之间的困境。由于我国在土地之上的国家、集体和农民关系不明确,权属不清晰,很大程度上绕在一起[2],同时村社集体所有权虚化,不再允许集体成员实行“多数决”[3](P133),这导致农地流转的话语权在农民、集体甚至基层政府之间留下了一定的争夺空间。同时我国现阶段的农村社会保障制度在很大程度上决定了农地仍将起着综合保障的作用,失地农民往往会面临严峻的生存形势[4-5],然而目前地方政府的政绩考核体系中仍偏重于以经济发展为重心[6],这使得能产生巨大经济推力的农地流转成为地方与农户之间的矛盾集中点之一。另一方面,现今的中国传统乡村在极大程度上仍是以宗亲氏族为基础的乡土社会和人情社会,即费孝通所提到的“熟人社会”。以地方长辈、能人以及显赫氏族为主的群体组成了“乡村精英”或“威望人物”联盟,成为普通农户与基层政府之间的“中间人”,由此衍生出由普通农户、威望人物和基层政府三方共同组成主体的新型农地流转博弈格局,农地流转也因日益受到乡村基层治理和人情干预行为的影响而产生了流转偏差。

尽管乡村基层政府治理以及乡土社会人情干预已愈发渗透至农地流转中并开始产生显性影响,然而学术界对于农地流转、乡村基层治理或乡土社会人情的研究往往比较孤立,目前已有的较明确的综合性成果包括林文新、罗必良(2015)对农地流转中的非市场行为的定量分析[7];陈世伟(2011)对地权变动、村界流动与乡村治理转型的研究[8];以及赖丽华(2013)[9]、何思妤(2014)[10]二人将土地流转与乡村治理进行的整体性探讨。从整体来看,学界将三者有机结合研究其相互关系或作用的文献尚不多,定性及定量研究都相对欠缺,也缺少个案分析或田野调查。从系统性和整体性角度而言,这一领域的研究广度仍有待扩充,深度有待继续挖掘。有鉴于此,本文以浙北A乡为例,在浙北A乡先后两次实地调研的基础上,尝试从定性和定量相结合的角度分析农地流转如何受乡村基层治理与人情干预的影响并导致流转价格失真。

二、A乡的农地流转现状

A乡地处浙江省西部,坐落于著名的千岛湖风景区水域,地理位置毗邻安徽省,东邻浙江建德市,距省会杭州市160余公里。在行政划分上,A乡隶属于浙江省杭州市淳安县管辖,属于我国乡镇一级建制单位。A乡下辖15个行政村,共有93个自然村,全乡目前共有户口3500余户,其中非农业户口470户,至第六次人口普查时,全乡常住人口为6882人[11]。A乡的经济结构以农业为主,其中茶叶和桑蚕业是A乡的特色农业,近年来休闲农业、农业旅游逐渐兴起。至2004年时A乡GDP已达1.7亿元,农业总产值达6840万元。①

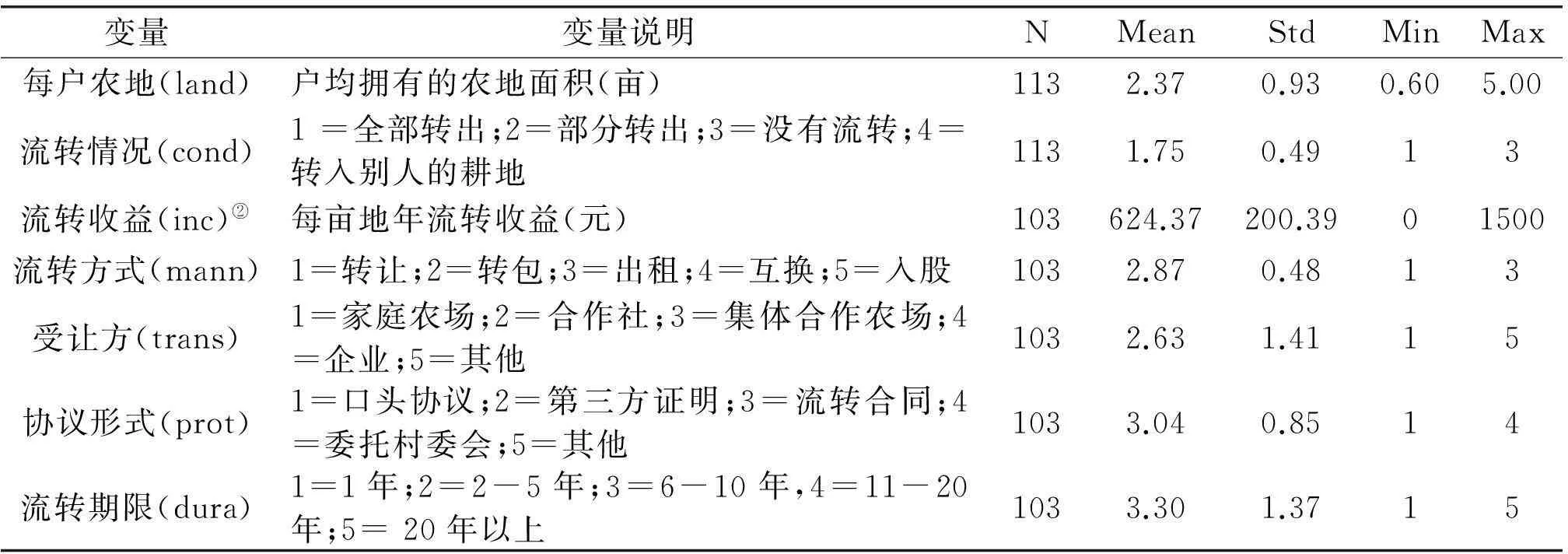

A乡农地流转工作自2008年起逐步加速,至2009年末时耕地流转率已达26.23%,远超当年全国12%的平均流转率。2013年初时,A乡共已流转土地2057亩,其中2012年全年新增农地流出户704户,新增流转面积904hm2。为更好和更全面地了解A乡农地流转最新情况,我们于2014年1-2月、5月先后两次在A乡进行了问卷调查,抽样方式为随机抽样,调查对象为户口属于A乡并拥有农田的农户,共计发放问卷120份,回收的有效问卷为113份,有效回收率94.16%。问卷的描述性统计分析结果如表1所示。

表1 A乡农地流转的基本情况(抽样调查)

注:有10名受访者未参与农地流转。

由表1可知,A乡受访者户均拥有2.37 hm2农地,流转情况主要是“部分转出”和“全部转出”,平均每亩流转收益为624.37元,最主要的流转方式为农地承包经营权出租,流转协议以流转合同为主要形式,流转期限大多在6-10年之间。

三、A乡政府及集体组织在农地流转中的积极与消极作用

与全国许多地方以政府引导为主、农户主动或积极参与的流转格局所不同的是,A乡政府在A乡的农地流转中扮演着主导者与引导者的双重角色,其在农地流转中所发挥的作用既带有一定的强制性,同时又带有一定的目的性和引导性,乡政府期望以农地的快速流转来实现对农业用地的节约集约利用和地方的招商引资,进而促进全乡经济总量的快速提升。

作为农村经济发展的重要保障之一,农地流转的重要性对于地方政府而言是不言而喻的。A乡在2013年以乡党委和乡政府文件的形式印发了《关于成立乡、村两级土地流转工作领导小组的通知》(A乡委[2013]19号),这一通知以加强农村土地承包经营权流转管理、规范农村土地承包经营权流转行为作为主要目的,旨在维护流转双方当事人的合法权益。根据这一文件,A乡成立了乡、村两级土地流转工作领导小组,由乡主要领导任组长和副组长,同时下设乡土地流转服务中心以负责土地流转的日常服务工作,各村建立相应土地流转服务站,各村会计作为联络员。

图1 A乡政府对农地流转的“乡-村”二级工作管理模式

乡政府针对农地流转的二级工作管理模式的一个明显优势就在于政府能够实现对全乡农地流转较大规模的覆盖,有利于农地流转工作的全过程管理和实时动态跟踪,确保基层政府的农地流转工作能够做到实处,顺利推进农地流转能够按照政府工作既定目标快速地铺开。事实上,在没有正式形成这一工作模式之前,A乡政府对农地流转实行二级联合管理的思想已经体现于农地流转实际工作当中,政府文件的印发不过是将这一思想进行了“落地”,这也是A乡农地流转比例在近30年来一直走在全国乡镇前列的重要原因之一:实行有序而明确的二级管理制度。从宏观的角度来说,这种工作模式的确大幅地加速了农地流转进度,提前实现了农地节约集约利用的各项指标。在这一层面上,A乡的工作模式甚至可以成为全国乡镇农地流转工作值得学习的典范。

然而对于农户,尤其是短期内仍将以地为生、并不愿轻易流出土地的农户而言,尽管初衷在于推进农地流转,但乡政府的这种二级工作管理模式却产生了一定的对外压力。一方面,由于“乡-村”二级管理模式的存在,全乡范围内的所有村级干部几乎全部进入到对农地流转监管和推进的工作体系当中,从某种程度上而言,这不利于农村社会的和谐稳定,它在一定范围内容易促成一种官民对抗的潜意识心态,诱发农户潜在的对立情绪;另一方面,由于农地流转后能够产生巨大的级差效益,为乡域经济的发展带来巨大的推动力,因而农地流转被纳入到基层政府的政绩考核体系当中,这种带有任务性、指标性的政绩压力自上而下地通过“乡-村”二级管理网络从乡政府层面灌输至村集体组织层面中,即使考核压力经过了层层分解,但对于基层干部而言,这种压力仍然是巨大且难以避免的,这为基层干部在流转工作中的思想畸变提供了一定的外部条件。

客观地说,二级管理模式的实践其实在一定程度上冲击了自然状态下农地流转的自我发展,并产生了一些负面后果,在2013年10月A乡爆发的严重社会冲突事件便是一个旁证。对于这一事件,当时的新闻媒体做出了报道[12]。据我们在A乡进行的访谈了解到,这一社会冲突事件的导火索源于A乡的招商引资项目需要大量的集中连片土地,而在政府流转工作过程当中采取了一些强制性做法,置“平等、自愿”原则于不顾,引发了村民不满,最终演化成一场社会冲突。表面上看这是一起原因简单、过程明了的群体性事件,这在我国各地均时有发生,屡见不鲜,然而其背后所折射出的却是中国农地流转中的通病,即地方政府在农地流转中时常扮演着不恰当的角色。这一冲突事件所表达的是农民群体长期以来对于基层政府组织强制的、非出于自身意愿的、过度超越了当地经济社会发展水平的农地流转的积怨和种种不满。

简言之,A乡推出“乡-村”二级农地流转工作模式有着良好的愿景,并试图以此推动农地流转工作的平稳、有序进行,进而实现乡村经济发展的长远战略目标。然而由于在实际工作过程中的思想错位、工作越位以及操作偏差,农地流转的工作并没有能够如预期般取得应有的效果,反而感受到了来自农户群体的阻力。与此同时,基层干部受到来自土地流转政绩考核的压力,“阻力-压力”长期对抗的结果势必是双方的隔阂不断加深,农地流转愈发偏离正常轨道,潜在威胁日趋严重。

四、乡土社会人情干预下的农地流转价格偏差

如同费孝通所说,“我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质,……以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的,每一个网络有一个‘己’作为中心,各个网络的中心都不同”[13],即广为人知的差序格局。费孝通所提到的差序格局在A乡有着深厚的现实土壤。A乡所处的浙北山村地带正是浙江省宗族、氏族所兴盛之地,无论是从地理空间还是从文化传承上来说,A乡的乡村社会都是典型的人情社会。这种人情社会交织出了A乡的人情关系网,人际间的亲疏远近映射至农地流转当中,导致了农地流转的部分扭曲,体现在农地流转中的农户决策行为以及流转补偿的价格偏差上。

(一)“威望人物”的诱导型干预

在A乡的许多乡村中,各村存在着若干在乡民之中颇受尊重、具有一定地位和话语权的聚焦型人物,这类人物往往是各村的前任或现任村干部、德高望重的年长者、农业大户、地位显赫的家族的主要成员等等。A乡乡民习惯将这类人物称为“威望人物”。在A乡的实地调查中我们发现,A乡的农地流转当中存在着基层政府及集体组织与“威望人物”相互配合以共同加速农地流转进程的非市场行为。

在中国农村地区,亲友邻居间的互帮互助是农户实施社会保障的另一种方式,土地作为连接社区和加强熟人间社会关系的媒介,加强了农村社会的“差序格局”[7],对于A乡而言,农地就更是成为了人情关系网络交织的一个节点。A乡农地流转的推进工作一开始进行得并不顺利,许多农户并不愿流出土地。对此,A乡首先在若干受阻较严重的村子联系了几名村内“威望人物”,并给予他们一定的“好处”,进而带动起一定范围内农地流转,促进流转工作的进一步展开。而这种做法在A乡也早已被村民所知。访谈中,一位农户这样提到:

“……具体是怎么样的呢?乡政府先找一些村的村长让他们给村里人做工作。那些村长没办法,就只好召集村民做工作。那些村长其实还算是有点名气的,大家看他带头签了,卖个面子觉得过得去也就签了。其实还有隐情的,乡政府私下还找了村里其他一些有名气的人,给点好处,让他们也带头签流转合同。当然也有一些人要靠种地生活的,就没签。有一个村的村长因为工作做得不力,直接被撤了,那谁还敢来当这个村长?乡政府就派人去当,强行要求签合同。”

从农户的访谈中可以看出,A乡的农地流转是存在着非市场化的行为的。毫无疑问这种以“威望人物”的带头作用来诱使农户流转土地的行为背离了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中的自愿原则,尽管农户流出土地看似出自自身的决策,但实际上这种自愿是一种人情干预下的自愿,它并非农民最真实意愿的体现,而是一种“不真实的自愿”。“威望人物”的带头作用造成了一种不理智的跟随行为,引致了一种渐进式的羊群效应(Herd Behavior),进而导致流转以扇面形式铺开,造成了农地流转的兴盛假象[14]。根据A乡参与了大规模农地流转的若干行政村基层干部的经验,“威望人物”带头签订流转合同能带来大约30%~50%的跟随效应,而当一个村内有大约70%的农户签订流转合同时,最初那些坚决拒绝签订合同的人会渐渐选择妥协。

这种由少数人带动多数人的农地流转进行方式同样是有利有弊的。从中观层面来看,它的确能在人情氛围浓厚的乡村地区卓有成效地推动农地流转,同时又不至于对乡邻友好氛围、社会的和谐稳定和人民生活的安定有序带来特别严重的影响,是降低社会冲突风险行之有效的方式。但从农户群体的角度来看,这是一种典型的非市场化行为,它借由少数人的不理性示范从而催生集体的非理性选择,使得流转补偿偏离了真实定价,损害的是更多农户的流转利益。在看似平静的流转场景背后,是农户不得不对流转隐性不公的隐忍,长此以往必将导致农民群体对于乡政府的不信任,不利于长远的流转工作。

(二)人情干预下的农地流转价格偏差

A乡的人情干预导致的农地流转价格偏差主要是情感关系较为紧密的乡亲近邻间的零费用流转,以及“威望人物”干预下的流转价格与农户心理预期价格间的偏差。

1.农户间的零费用自发流转

根据我们发放的调查问卷显示,有10.7%的受访者是通过口头协议进行农地流转的,并且大部分的口头协议流转并未支付流转补偿费用。A乡同村之间沾亲带故的现象十分常见,通常上溯几代就出自一家,这种或远或近的宗亲关系成为A乡农户之间维系生活情感的一条纽带,包括农地流转在内的许多事通过口头约定即可实现。A乡有许多农地流出者是外出工作的家庭,于这部分人群而言农地已经闲置,因而邻里、亲戚间需要农地时往往“打一声招呼”即可。而获得农地者通常会在逢年过节提些礼物登门拜访表示感谢。这种流转方式实际上是一种特殊的代耕形式,与一般的代耕不同之处是,它并不通过即时结算的现金或实物来支付流转费用。此种形式下的农地流转可近似认为是一种无偿式的流转。

2.“威望人物”干预下的农地流转价格扭曲

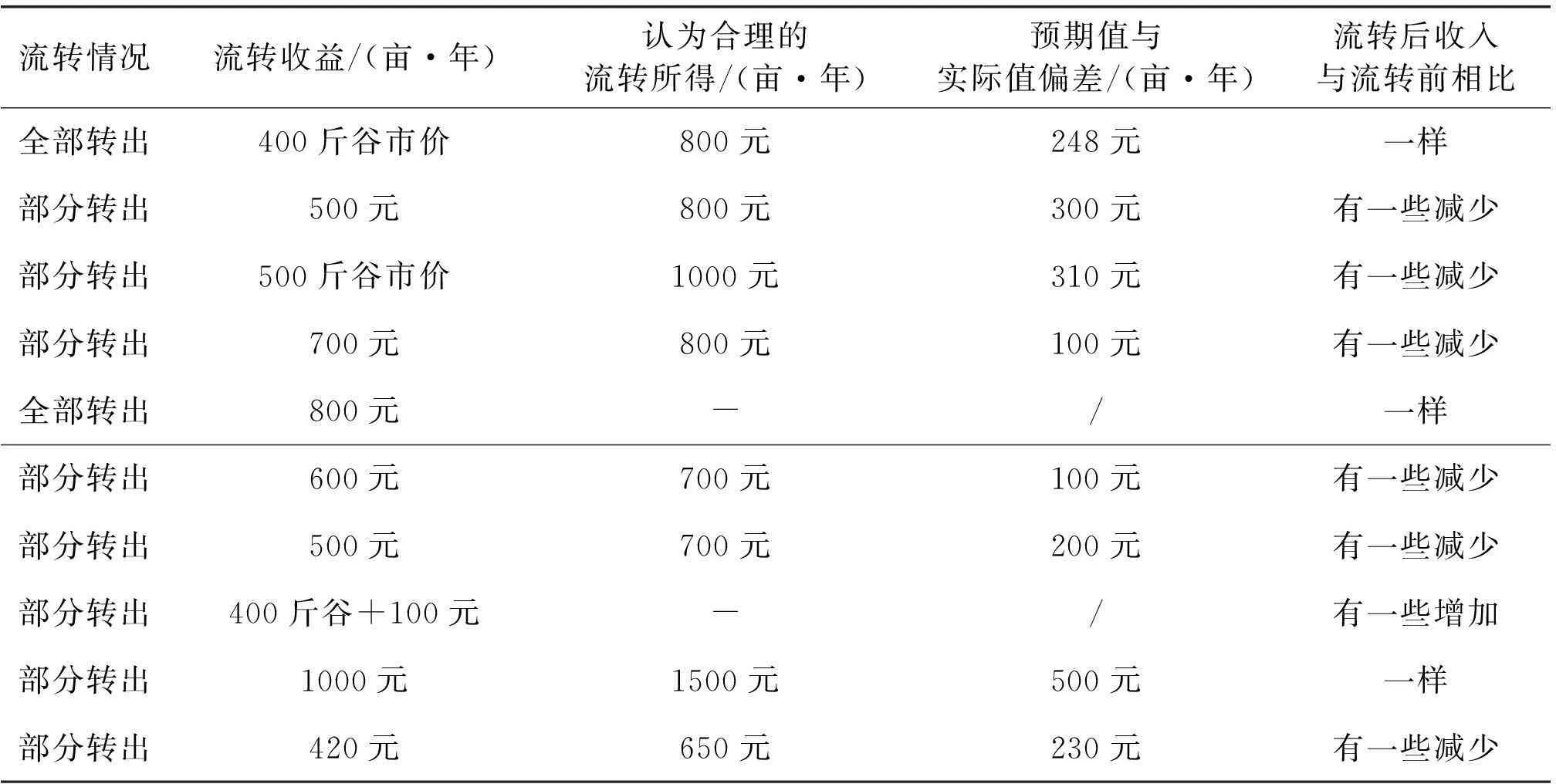

前文已经分析到,在“威望人物”带动下的农地流转事实上并不能够完全代表农户的真实意愿,这种社会人情干预下的诱致性农地流转必然不符合绝大多数农户的心理预期,它通过被动接受协议的方式来确定流转补偿价格,这种价格并不是真实的市场作用下的定价,也不能很好地匹配农地承包经营权流转后的价值。对于“威望人物”干预下的农地流转补偿价格与心理价格的偏差我们也进行了问卷调查,限于篇幅,在此以随机数N=10抽取在“威望人物”干预下流出农地的受访者,其流转的价格偏差情况如表2所示。

表2 A乡部分受“威望人物”人情干预的农户流转价格与心理预期偏差

注:调查时的谷市价为1.38元/斤;“-”为未填答。

从调查结果来看,大部分的受访农户对于农地流转补偿的心理预期价格并不是特别高,许多农户即使认为自己获得的流转补偿价格不合理,他们所预期的合理价格也仅仅是比现有的价格高出一百元至五六百元不等,这对于基层政府来说并非一个高攀不起的差价。杨公齐(2013)先前对于河南、广东两地的分析表明,政府主导下两省的农地使用权转让价格扭曲程度分别在3.6万元~4.8万元和2.8万元~5万元之间[15],这是反映农地流转价值的价格扭曲。在A乡,农户流出农地前,农地大部分被用于种植茶叶等经济作物并实行轮耕,每亩地年收入在数千元至一两万元之间,而目前“威望人物”干预下的农地流转补偿价格仅为数百元每亩,即便是农民心理预期的流转补偿价,实际上也远不及农地流出前所能带来的农业收入,更远不及农地流出后的政府招商引资所能产生的巨大收益。

上述两种类型的人情干预都在不同程度上对A乡农地流转的补偿价格产生偏差。但彼此所不同的是,乡邻间出于人情纽带的自发流转是农户间的自发自愿行为,尽管流转补偿几乎为零,但它在狭义上属于农户间的个人行为,流出者并没有设定预期补偿价格,也不会对农户本身的利益产生实质性的损害。而“威望人物”干预下的流转价格偏差则属于一种非市场和非理性的行为,它在一定程度上干扰了农地流转合理补偿价格的制定过程,导致农户的农地流转行为具有相当的被动性,流转价格并没有达到农户的心理预期,在农户心中形成了对于流转补偿的落差感,也损害了农户的利益。

五、结论及启示

通过对浙北A乡农地流转现状的调查以及对基层政府在农地流转中的作用、人情干预导致的农地流转价格偏差进行分析,A乡农地流转的全景便展现在我们眼前:其农地流转工作中既有创新和积极的一面,同时也存在着不完全理性和非市场化的现象。乡政府推出的“乡-村”二级工作模式意在加快农地流转进程,同时更好地服务于有需求的农户,进而推动乡村经济社会的全面快速发展,但其后的实践中由于政绩压力的存在导致了工作上的一些偏差。“威望人物”下的人情干预事实上也是农地流转工作当中的一种隐性偏差,它从表面上看确实助推了农地流转的进程,但实际上违背了国家所倡导的维护农民权益、提升农民收入的宗旨。

A乡所呈现出的农地流转场景可以看做是我国乡村农地承包经营权流转的一个缩影。目前来看,在我国广大农村地区,农地对于农民而言的确还承担着相当程度的综合保障的功能,甚至肩负着千百年来农民群体对自我身份认同的建构以及长期的土地眷恋感,单纯地将农地流转看做简单的经济活动不可避免地会受到农民群体的反对。A乡所发生的社会冲突,以及在“威望人物”的人情干预下农户对于流转内心的愤懑都是很好的例证:过于追求超前的农地流转、过于看重乡村经济发展指标、过度沉重的乡村政绩考核指标体系等等与乡村客观经济社会发展水平不相适应的流转环境最终只会侵害农民群体的利益,导致农民群体的不满。

可以预见,乡村精英治理模式在今后相当长的时间内在中国农村仍将有鲜活的生命力,这种治理模式注定会成为转型期中国乡村社会一种独特的社会现象[16]。A乡所特有的“威望人物”是中国现代乡村社会场域下精英治理的一个倒影,这种精英治理正在渗透至农地流转当中,这些由村民们推选出来的“能人”从某种程度上来说应当是村民的代言人,而A乡的经历却表明,所谓精英能人在农地流转中并不会完全照顾农户的切身利益,这是当代中国农地流转和基层政府治理领域中值得关注的问题。同时,透过A乡的案例我们应当看到,作为中国最广大的阶层,农户的利益与诉求所代表的是建设社会主义和谐社会重要的努力方向之一,A乡农地流转困局所折射出的,其实是中国当代乡村建设中如何才能兼顾起社会公平与经济发展双重目标的深层困境。

注释:

①该数据的原始数据为实地调研时A乡政府提供,经由笔者整理计算而来。

②由于部分农地的流转是按照当年谷物的指导价格*标准斤数来对流出户进行补偿计算,部分受访者对此问题的填答并非实际金额,而是谷物斤数或谷物斤数与定额补偿相结合。此处我们采用2014年浙价成[2014]57号文件对浙江省中晚籼稻规定的最低收购价来进行折价计算,该价格为138元/100斤,即1.38元/斤。见《关于提高2014年稻谷最低收购价格的通知》,浙江省人民政府网,http://www.zj.gov.cn/art/2014/3/27/art_13929_142061.html,2014年3月27日。

参考文献:

[1]韩元钦.“留租说”质疑——关于农村土地转包补偿的性质问题[J].农村经济与社会,1989,(6).

[2]陆道平,钟伟军.农村土地流转中的地方政府与农民互动机制研究[M].北京:清华大学出版社,2012.

[3]贺雪峰.地权的逻辑[M].北京:中国政法大学出版社,2010.

[4]牛星, 吴冠岑. 农业现代化进程中农村土地流转制度探讨[J]. 国土与自然资源研究,2011,(02).

[5]李毅,罗建平,牛星.复合生态系统视角下土地流转风险管理[J].农村经济,2014,(01).

[6]罗建平,李毅,余梅玲.政绩考核与农民生存:土地流转中基层政府的双重困境及其突破路径[J].求实,2015,(05).

[7]林文新,罗必良.农地流转中的非市场行为[J].农村经济,2015,(3).

[8]陈世伟.地权变动、村界流动与治理转型——土地流转背景下的乡村治理研究[J].求实,2011,(4).

[9]赖丽华.乡村治理视域下的农村土地流转研究[J].江西社会科学,2013,(7).

[10]何思妤.农地流转对乡村社会治理的影响以及改革建议[J].农村经济,2014,(5).

[11]淳安县第六次全国人口普查主要数据公报 [EB/OL].http://www.qdh.gov.cn/issue/root/sub/tjj_tjj/tjj_tjj_tjgb/20110613/8ac77f23308661590

13086f7e5360cf5/index.shtml,2011-6-13.

[12]杭州淳安一施工方与村民冲突 二辆公务车被掀翻[EB/OL]. http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_10/13/30275358_0.shtml,2013-10-13.

[13]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,2008.

[14]李毅.农地流转的风险识别与控制研究——基于浙江省A乡的个案分析[D].上海:华东理工大学,2015.

[15]杨公齐.农地使用权转让价格与农村社会转型[J].经济社会体制比较,2013,(2).

[16]赵爱庆,孙建军,赵家维.超越乡村精英治理模式的政治选择[J].中共浙江省委党校学报,2008,(1).

责任编辑李业根

[作者简介]李毅(1989 -),男,广西南宁人,华东理工大学公共管理与公共政策研究所研究人员,主要从事土地资源管理、乡村基层治理研究。

[基金项目]国家社会科学基金青年项目“长三角地区农地流转的社会风险及治理研究”(13CJY068);中央高校科研业务基金项目“城镇化进程中我国农村土地流转的社会风险及政策创新研究”(WE1321001)。

[收稿日期]2015-05-25

[中图分类号]F321.1;D630

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6463(2015)03-0074-07