中国创新文化的传统缺陷:基于《增广贤文》的内容分析

2016-01-28高锡荣胡小娟

高锡荣,何 洁,胡小娟

(重庆邮电大学经济管理学院,重庆 400065)

中国创新文化的传统缺陷:基于《增广贤文》的内容分析

高锡荣,何洁,胡小娟

(重庆邮电大学经济管理学院,重庆400065)

摘要:以《增广贤文》作为中国传统文化的综合代表,应用内容分析法分析了中国创新文化的传统缺陷。认为中国具有明显抑制个体创新精神的文化传统,具体表现在不主张探索和尝试、不好冒风险、不提倡求新求变、不敢怀疑、压抑个性、忽视个体权利、忽视创新人才等方面。这些传统文化缺陷具有极强的历史惯性,至今仍在无形之中制约着中国的创新转型进程,值得我们认真思考系统的应对之策。

关键词:创新文化;传统文化;文化缺陷;内容分析法

1引言

创新作为人类所特有的一种高级精神活动,本质上是一种文化现象,因而,创新行为深受社会文化的制约与影响[1]。创新文化是一个包括创新意识和创新价值取向在内的多维概念,是利于创新实践的文化形态[2]。费利群[3]指出,创新文化一般具有倡导创新的价值导向、创新图强的坚强意志、怀疑批判的精神气质和激励创新的制度环境四个基本特征[3]。吴金希[4]将创新文化分为三类亚文化,其共同特征是创新本位、宽松环境、平等讨论、敢于尝试、允许失败和诚信。连冬花[5]认为创新文化具有探索性、创造性、宽容性等特征,其中探索是创新的起点,创造是创新前进的力量,宽容是创新的温床。

良好的创新文化能激发社会各阶层的创新活力,为社会经济的持续变革提供良好的思想土壤和文化氛围,使全社会形成良好的创新风尚[6]。良好的创新文化形成途径一是从本国传统文化继承而来,二是向他国先进文化学习而来,三是由现代科学技术催生而来[7]。中国是一个有着五千年悠久文化的伟大国家,传统文化对国人的思想意识和行为有着巨大的惯性影响。因而,探讨传统文化里面的创新元素,尤其是查找创新文化的传统缺陷,对于提升国民创新意识和推进国家创新转型具有重要的理论和现实意义。

查英青[8]认为中国传统文化中的自强观念、整体观念、和谐观念、人伦观念等对创新有正面影响,而中国传统文化中的封建专制主义、保险倾向等对创新有负面影响。杜跃平、王开盛[9]比较分析中西方文化对创新的影响,发现中国传统文化中明哲保身、封闭保守的观点和因循守旧、墨守成规的意识扼杀了创新思想的萌芽,摧残了创新文化。关于中国传统文化对创新文化的影响,学者们的研究基本上缺乏具体的材料支撑。为此,本文选取传统文化的代表性作品《增广贤文》,从中探究传统文化与创新文化间的关联关系,重点分析传统文化当中抑制创新的成分,据此查明创新文化的传统缺陷,进而为创新文化建设提供有价值的历史依据。

2研究设计

2.1创新文化的概念体系框架构建

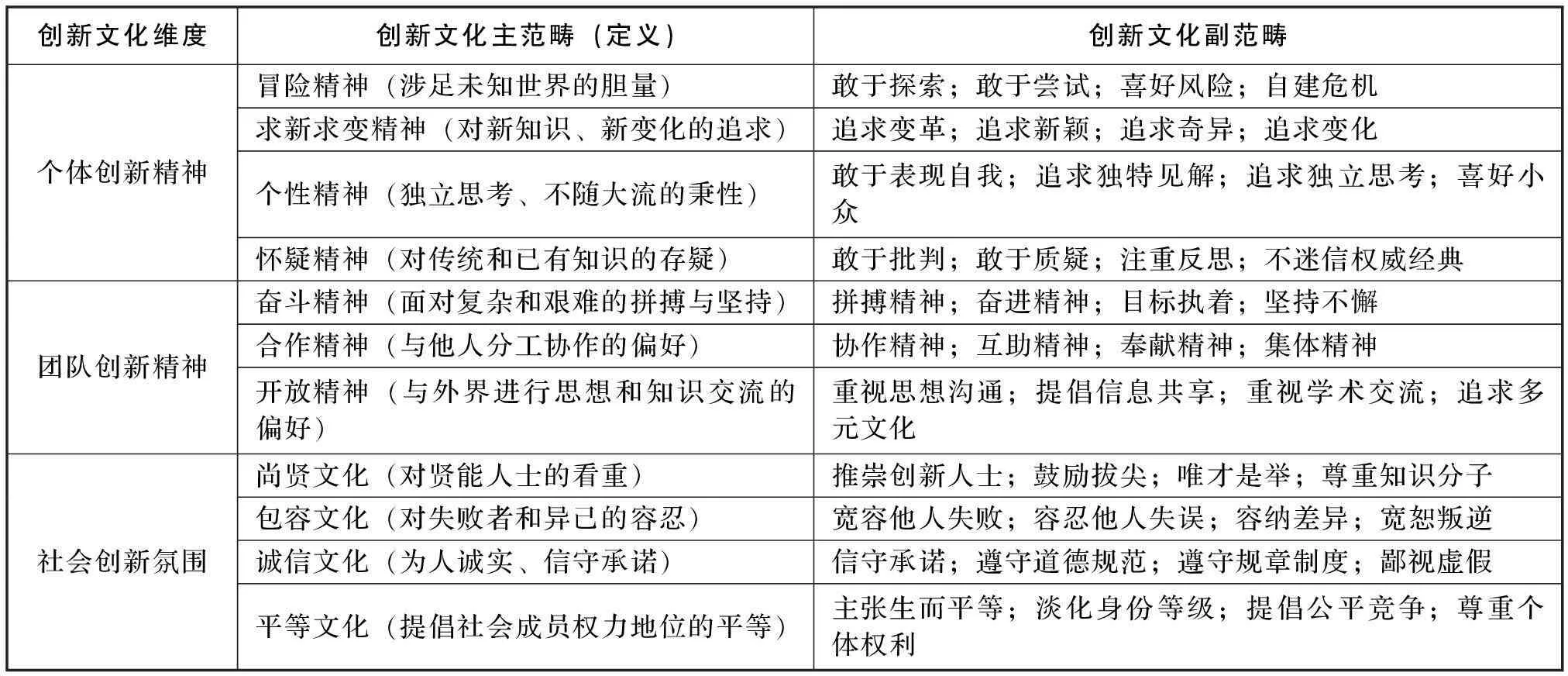

基于文献编码分析,我们构建了如表1所示的创新文化概念体系框架。

表1 创新文化的概念体系框架

创新文化的三维度都是创新赖以存在和发展的精神动因,其中,个体创新精神是创新文化的内核部分,是创新者必须无条件具备的精神素质;团队创新精神是创新文化的扩展部分,是需要分工合作的复杂创新情形下创新者必须具备的精神素质;社会创新氛围是创新文化的保健部分,是社会为创新者提供的精神支撑。

2.2中国传统文化的范本选择

中国传统文化是一个极为宽泛的概念,它历经数千年的融合与发展,囊括了诸子百家众多流派的思想与精神,其中,主流文化集中体现于儒释道这三个大的方面。传统文化的这种多元化特征,使得我们很难遴选出一本既能够全面反映传统文化状况且又行文简明扼要的作品。几经比较和权衡,我们最终确定以《增广贤文》作为综合反映传统文化状况的范本。

《增广贤文》是由明、清两朝众多文人汇集编撰的一部谚语式语录,内容庞杂宽泛,基本上涵盖了儒释道诸家文化的核心元素,具有广泛的代表性。该书语句简明、朗朗上口、通俗易懂,是中国古代儿童启蒙教育的必读书目,其覆盖面上自王公贵族、下达平民百姓,全面而深刻地影响着国人的思想意识。

《增广贤文》的版本有通行本、重订本和改编本等多种。通行本是旧时流传较广的本子,为广大群众所认同。重订本是清代周希陶根据通行本修订的版本。改编本则是后代学者们根据自己的喜好或理解改编修订的版本。重订本和改编本带有修订者个人的意识偏好,并且普及面有限,故而本文选取通行本作为最终的研究素材。通行本《增广贤文》全文取自古籍专业出版社岳麓书社出版的《增广贤文·弟子规·朱子家训》一书。

2.3文本分析方法

本文采用内容分析法,对《增广贤文》进行文本分析,从中查找中国创新文化的传统缺陷。内容分析法就是按照一定的规则,将文本内容系统地分解到相应的类目之中,再对这些类目对应的关系进行分类统计,得出具有统计意义的结论[10]。具体分析思路步骤如下:

第一步,确定文本分析单元。《增广贤文》是采用排比句形式来表达的,故我们以《增广贤文》中的排比句作为分析单元。

第二步,确定文本分析类目。根据表1所构建的创新文化概念体系,分别以创新文化的三个维度作为文本分析的第一级类目,以创新文化的11个主范畴作为文本分析的第二级类目,以创新文化的44个副范畴作为文本分析的第三级类目。

第三步,对文本语句单元与创新文化类目之间的关系进行编码赋值。对《增广贤文》的每一个文本分析单元(即排比句),分别分析其与第一级、第二级和第三级创新文化类目之间的关系,并根据该关系进行编码赋值。其中,如果某一语句与某一创新文化类目之间是促进关系,则赋值为1;是抑制关系,则赋值为-1;没有关系,则赋值为0。

第四步,编码频数统计。分别加总统计各创新文化类目的促进频数(赋值为1的次数)、抑制频数(赋值为-1的次数),并据此计算各创新文化类目的出现频数(促进频数与抑制频数之和)、出现频率(出现频数占总频数的百分比)、抑制频数与促进频数的比值。

第五步,统计分析。一是分析各创新文化类目在《增广贤文》中的出现频率高低,出现频率越高则越受传统文化的重视,反之,出现频率越低则越受传统文化的忽视。二是分析各创新文化类目的抑制频数与促进频数的相对比值,比值越高则越是被传统文化所压制;反之,比值越低则越是被传统文化所促进。

2.4分析过程的信度控制

为确保文本分析结果的可信度,拟采取以下信度控制程序:首先,对编码人员进行培训,详细讨论和解释文本分析单元的具体释义、文本分析类目的具体释义、编码操作流程等,确保编码人员对相关概念和程序的准确理解与运用;其次,由两名主要编码人员分别独立进行编码,对两者有差异的编码结果进行讨论直至一致,形成初始编码结果;其三,由六名编码人员对初始编码结果进行反复论证,形成修订编码结果;其四,由课题组对三级编码结果进行逻辑关联,对于存在逻辑错位的编码结果进行校正,形成最终编码结果。

3创新文化维度在《增广贤文》中的显示情况分析

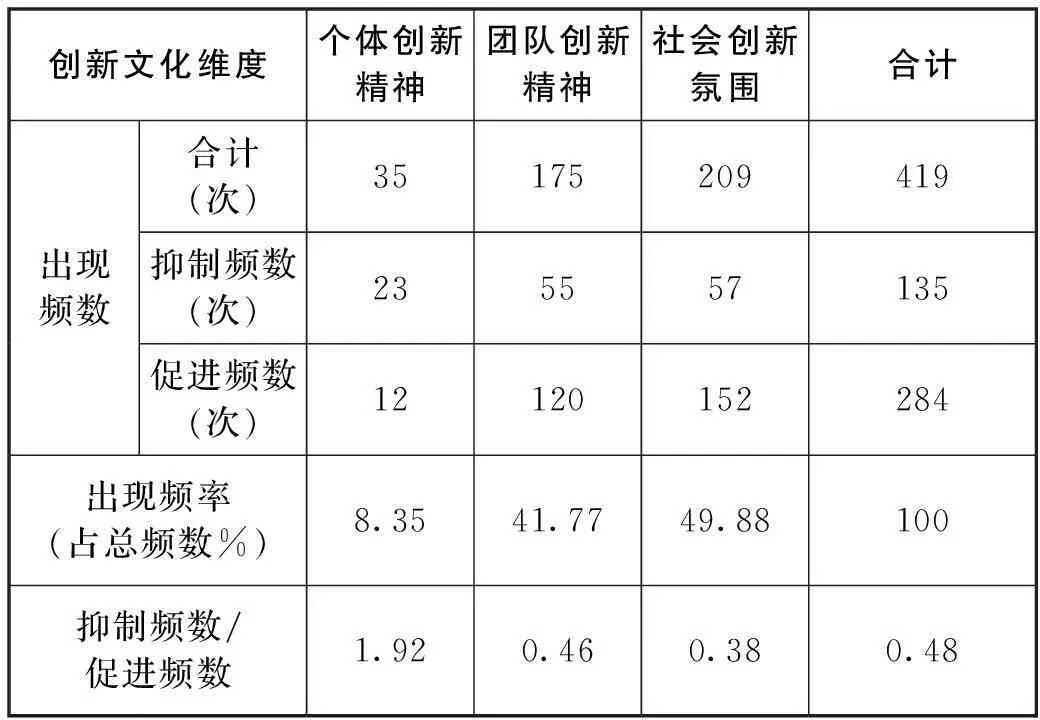

针对表1划分的创新文化三维度,分别统计其在《增广贤文》中的显示情况,统计结果见表2。

表2 三大创新文化维度在《增广贤文》

从三大创新文化维度在《增广贤文》中的抑制频数与促进频数的比值来看,中国传统文化对于团队创新精神和社会创新氛围皆是以促进为主,且对社会创新氛围的促进程度更大一些,但对于个体创新精神则是以抑制为主。

4创新文化主范畴在《增广贤文》中的显示情况分析

4.1创新文化主范畴在《增广贤文》中的出现频率统计

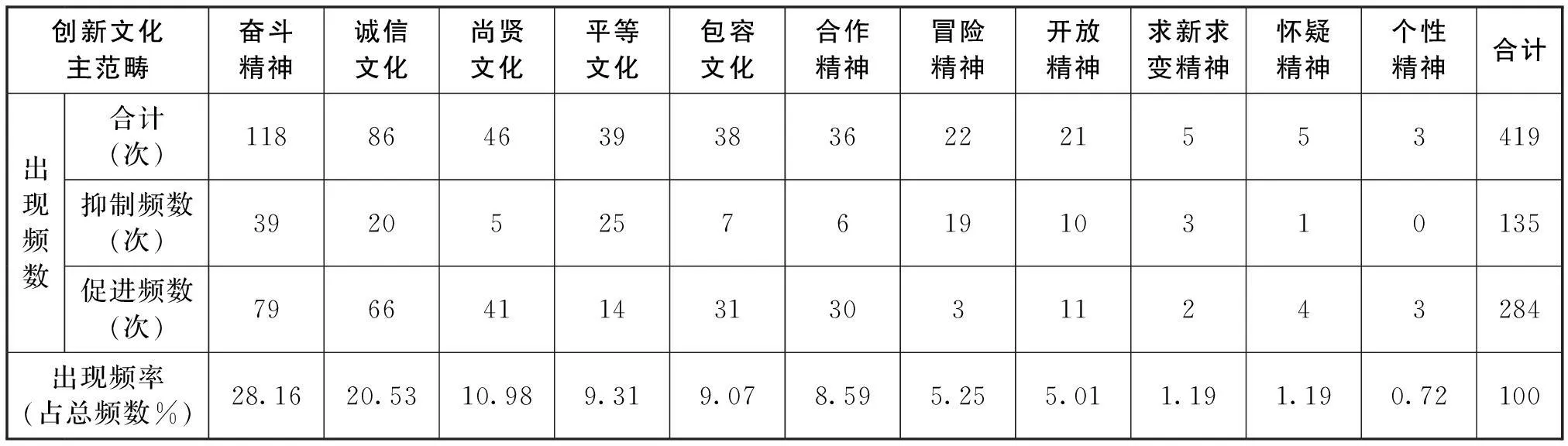

针对表1划分的11个创新文化主范畴,分别统计其在《增广贤文》中的出现频数及频率,统计结果见表3。

从表3各创新文化主范畴在《增广贤文》中的出现频率来看,可以参照统计学标准而划分为以下三个概率类型:

(1)大概率主范畴(出现频率>10%),包括奋斗精神、诚信文化、尚贤文化,表明中国传统文化高度注重奋斗精神及诚信文化,对尚贤文化亦较为关注。

表3 11个创新文化主范畴在《增广贤文》中的出现频率统计

(2)中概率主范畴(出现频率5%~10%),包括平等文化、包容文化、合作精神、冒险精神、开放精神,表明中国传统文化对平等文化、包容文化及合作精神给予了一定程度的关注,对冒险精神及开放精神亦有所注意。

(3)小概率主范畴(出现频率<5%),包括求新求变精神、怀疑精神、个性精神,表明中国传统文化很少考虑求新求变精神、怀疑精神及个性精神。鉴于小概率频段基本上不具备统计学意义,故在后续的分析中将不再讨论该频段的这三个主范畴。

4.2创新文化主范畴抑制频数与促进频数的比值排序

根据表3的频数数据,计算创新文化8个大、中概率主范畴的抑制频数与促进频数之比,排序结果见表4。

表4 创新文化8个大、中概率主范畴抑制频数与促进频数的比值排序

根据表4的排序结果,可以将8个创新文化主范畴划分为以下三种类型:

(1)抑制型主范畴。冒险精神的抑制频数是促进频数的6.33倍,表明中国传统文化是绝对抑制冒险精神的。

(2)中性型主范畴。平等文化、开放精神的抑制频数分别是促进频数的1.79倍和0.91倍,表明中国传统文化对于平等文化稍显抑制,而对于开放精神则稍显促进。

(3)促进型主范畴。奋斗精神、诚信文化、包容文化、合作精神、尚贤文化的抑制频数分别是促进频数的0.49、0.30、0.23、0.20和0.12倍,表明中国传统文化是绝对促进尚贤文化、合作精神、包容文化、诚信文化和奋斗精神的。

5创新文化副范畴在《增广贤文》中的显示情况分析

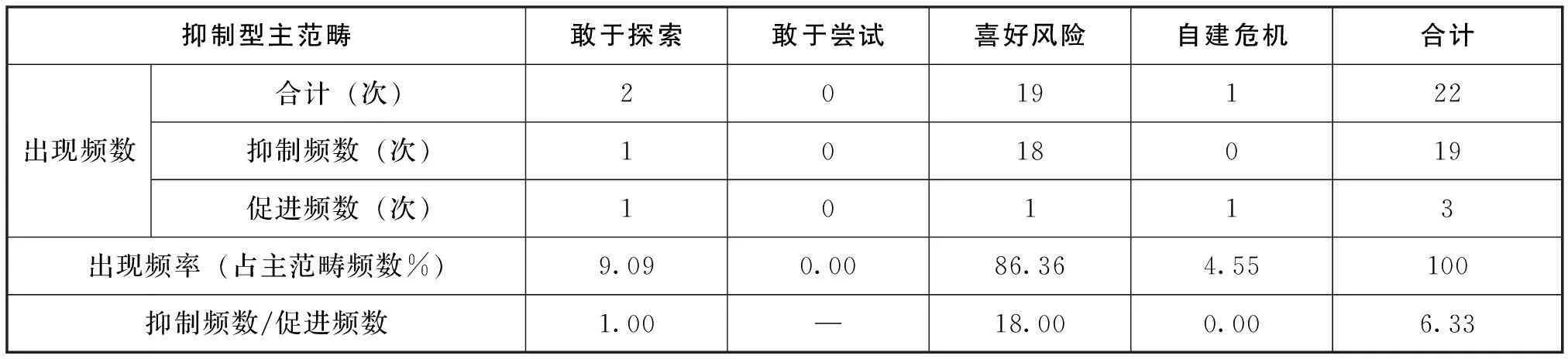

5.1抑制型主范畴之下的副范畴在《增广贤文》中的显示情况

抑制型主范畴即冒险精神,其4个副范畴在《增广贤文》中的显示情况见表5。

由表5可见,在冒险精神的4个副范畴当中,只有喜好风险属于大概率事件,但其抑制频数与促进频数之比高达18倍。这表明中国传统文化极少关注敢于探索、敢于尝试和自建危机,而对于喜好风险尽管关注但却是高度抑制的。总体来看,中国传统文化是极其不利于冒险精神的。

表5 抑制型主范畴(冒险精神)的副范畴在《增广贤文》中的显示情况统计

5.2中性型主范畴之下的副范畴在《增广贤文》中的显示情况

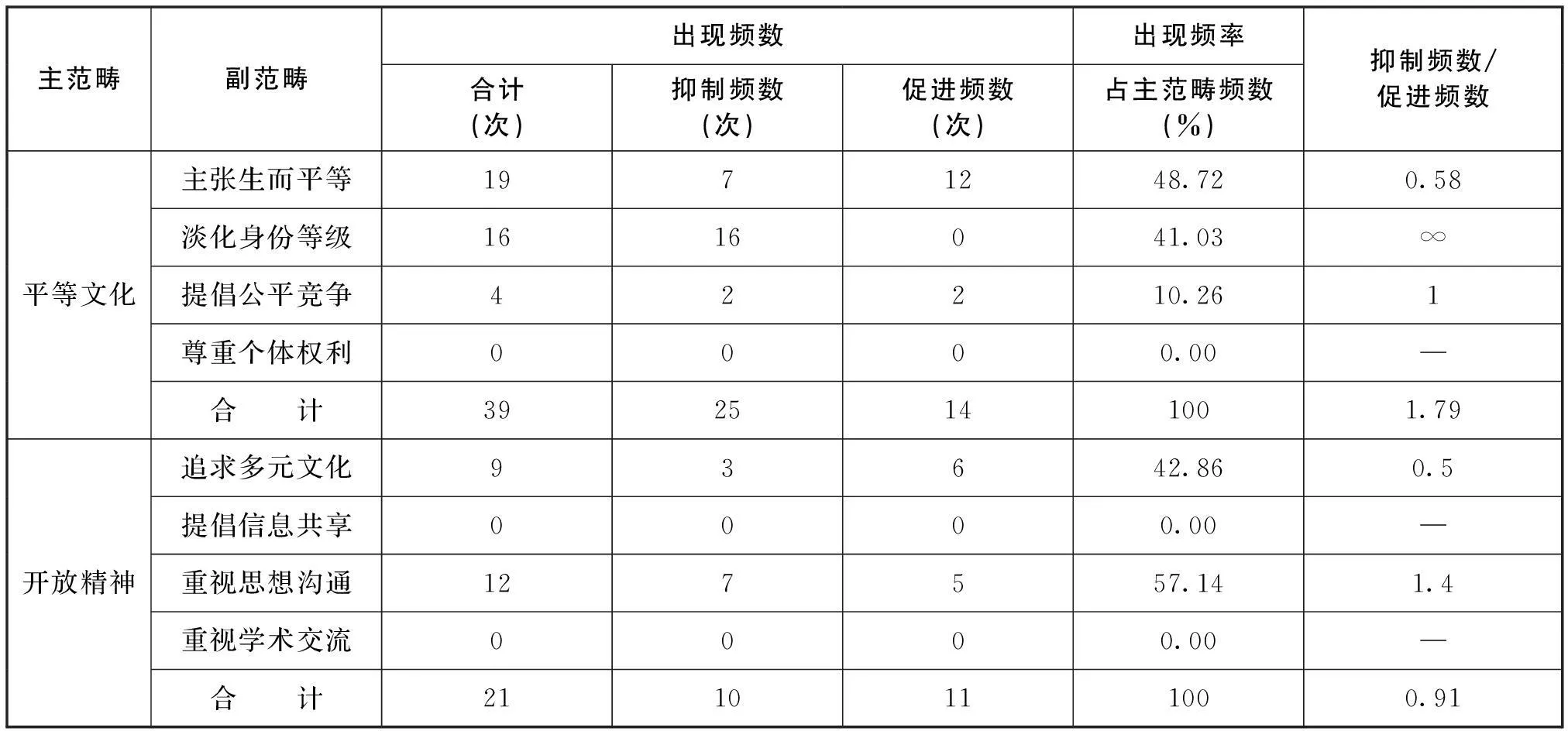

中性型主范畴包括平等文化和开放精神,其副范畴在《增广贤文》中的显示情况见表6。

由表6可见,在平等文化的4个副范畴当中,出现频率较高的是主张生而平等和淡化身份等级,但淡化身份等级全为抑制性情形;而尊重个体权利未被提及。这表明中国传统文化具有较强的身份观念,对个体权利较为忽视。

在开放精神的4个副范畴当中,出现频率较高的是重视思想沟通和追求多元文化,其中,重视思想沟通以抑制为主,追求多元文化以促进为主;而重视学术交流和提倡信息共享未被提及。这表明中国传统文化尽管追求多元性,但并不鼓励人们之间的信息共享与思想交流。

表6 中性型主范畴之下的副范畴在《增广贤文》中的显示情况统计

5.3促进型主范畴之下的副范畴在《增广贤文》中的显示情况

促进型主范畴包括奋斗精神、诚信文化、包容文化、合作精神和尚贤文化,其副范畴在《增广贤文》中的显示情况见表7。

由表7可见,在奋斗精神的4个副范畴当中,奋进精神的出现频率占据了七成以上,且4个副范畴均是以促进为主的。这表明中国传统文化非常注重对奋进精神的促进。

表7 促进型主范畴之下的副范畴在《增广贤文》中的显示情况统计

在诚信文化的4个副范畴当中,遵守道德规范的出现频率占据了一半以上且是以促进为主的,鄙视虚假的出现频率占据了近三成但属于中性性质,而信守承诺和遵守规章制度的出现频率偏低。这表明中国传统文化主要关注道德层面的诚信问题,而较为忽视制度层面的诚信问题。

在包容文化的4个副范畴当中,容纳差异的出现频率占据了六成以上,宽恕叛逆的出现频率占据了近两成,且都是以促进为主的;宽容他人失败的出现频率不足8%,且是以抑制为主的。这表明中国传统文化是容纳差异的,但对于失败者的关注与关怀不够。

在合作精神的4个副范畴当中,集体精神的出现频率占据了一半以上,互助精神的出现频率占据了三成以上,但协作精神和奉献精神的出现频率皆只有8%左右;4个副范畴均是以促进为主的。这表明中国传统文化较为关注集体与互助,但对协作和奉献稍显忽视。

在尚贤文化的4个副范畴当中,尊重知识分子的出现频率占据了近六成,唯才是举占据了两成以上,且都是以促进为主的;鼓励拔尖的出现频率尽管也占据了近两成,但属于中性性质;而推崇创新人士则未被提及。这表明中国传统文化对知识和才能是较为推崇的,但对拔尖者具有两面性,对创新者则基本上是忽视的。

6结论与启示

中国创新文化的传统缺陷主要体现在压制个体创新精神,具体表现在不主张探索和尝试,不喜欢冒风险,不提倡求新求变,不敢怀疑,压抑个性,忽视个体权利,忽视创新人才。考虑到个体创新精神的基础性与核心性地位,如果没有个体创新精神,则团队创新精神将成为无本之木,社会创新氛围亦将无用武之地。因此可以推想,传统文化中个体创新精神的缺失,同时也会对团队创新精神、社会创新氛围乃至对整个创新文化产生致命的制约。传统文化缺陷具有极强的历史惯性,至今仍在无形之中制约着中国的创新转型进程,值得我们认真思考系统的应对之策。

参考文献:

[1]金吾伦.创新文化:意义与中国特色[J].学术研究,2006,49(6):5-10.

[2]陈依元.创新文化:自主创新的文化驱动力[J].福建论坛(人文社科版),2007,35(3):131-134.

[3]费利群.自主创新文化与创新型国家建设[J].理论学刊,2013,30(10):62-67.

[4]吴金希.理解创新文化的一个综合性框架及其政策涵义[J].中国软科学,2011,26(5):65-73.

[5]连冬花.论创新文化[J].科技管理研究,2013,33(6):12-15.

[6]李凤亮.从“文化创新”到“创新文化”——创新型城市建设的一个视角[J].深圳大学学报:人文社会科学版,2013,30(4):31-32.

[7]黄宁燕,王培德.实施创新驱动发展战略的制度设计思考[J].中国软科学,2013,28(4):60-68.

[8]查英青.创新文化的内涵与社会环境建设[J].中共福建省委党校学报,2007,23(10):72-75.

[9]杜跃平,王开盛.创新文化与技术创新[J].中国软科学,2007,22(2):150-153.

[10]里夫,赖斯,菲克.内容分析法——媒介信息量化研究技巧[M].嵇美云译.北京:清华大学出版社,2010.

(责任编辑沈蓉)

Traditional Defects in Chinese Innovative Culture:A View from the Collected Aphorisms of Ancient China Based the Method of Content Analysis

Gao Xirong,He Jie,Hu Xiaojuan

(School of Economics and Management,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Abstract:The traditional defects in Chinese innovative culture were analyzed from the collected aphorisms of ancient China which represents Chinese traditional culture comprehensively by the method of content analysis.The results showed that the innovation spirits of individuals,such as exploring,trying,adventuring,change and innovation seeking,suspecting of the natives,were restrained in Chinese traditional culture.In addition,the personality,human rights and innovative talents in ancient China were ignored as well.These traditional culture defects had enormous historical influences on the innovation transformation of China today,and it is valuable for us to think seriously about the systematic countermeasures to it.

Key words:Innovative culture;Traditional culture;Cultural defect;Content analysis

中图分类号:F062.3

文献标识码:A

作者简介:高锡荣(1963-),男,湖北人,博士,教授;研究方向:技术经济及管理。

收稿日期:2015-05-20

基金项目:国家社科基金项目“我国企业向自主创新跃迁的激发机理与切入路径研究”(12BGL017),重庆市教育委员会人文社会科学研究项目“‘中国梦’时代的国家创新文化体系建设研究”(15SKG063)。