中国情境下文化遗产地社区居民旅游增权的结构与测量——基于个体感知的视角

2016-01-05王会战李树民刘洋李梦西北大学经济管理学院陕西西安707西安财经学院陕西西安7000

王会战,李树民,刘洋,李梦( .西北大学经济管理学院,陕西西安707; .西安财经学院,陕西西安7000)

中国情境下文化遗产地社区居民旅游增权的结构与测量

——基于个体感知的视角

王会战1,李树民1,刘洋2,李梦2

( 1.西北大学经济管理学院,陕西西安710127; 2.西安财经学院,陕西西安710100)

摘要:本文采用质性研究和定量研究相结合的方法,基于个体感知的视角开发了中国情境下文化遗产地社区居民旅游增权量表,并通过实证检验具有较高的测评信度和效度。本研究证实了西方的社区旅游增权四维架构具有跨研究情景、跨旅游目的地类型的适用性,不仅在理论上克服了以往关于社区旅游增权状况定量测度的不足,使得对文化遗产地社区居民旅游增权的有效评价、历时追踪和共时比较研究成为了可能,而且通过实际测试表明,本研究开发的测量工具对评估文化遗产地社区居民旅游增权状况具有实际应用效力。

关键词:文化遗产地;社区居民;旅游增权;个体感知

1 引言

尽管西方学者Murphy早在1985年就把“社区参与”的方法引入到了旅游发展研究中[1],但由于大部分研究者仅仅将社区参与视作达致目标的一种技术手段或行动纲领,而不去理解政治和权力关系在社区参与过程的重要性,导致社区参与旅游实践流于形式[2]。面对这种困境,国内外相关学者展开了深入的反思。1996年,Akama在对肯尼亚的生态旅游研究中最早提出对社区进行旅游增权的必要性[3]。1999年,Scheyvens进一步提出了生态旅游社区增权概念框架[4]。2003年,Sofield强调了旅游增权对实现旅游可持续发展的重要性[5]。2008年,国内学者左冰和保继刚将旅游增权理论引入中国,对西方旅游增权理论进行了梳理、吸收和批判[2]。此后,国内有关旅游增权的研究蔓延开来。

审视以往关于社区旅游增权的研究发现,尽管围绕增权研究的逻辑[6]几乎穷尽了社区旅游增权领域的主要研究主题,但却鲜有研究能够突破对具体社区旅游增权现状定性描述的藩篱,而对其进行定量测度,从而使得对社区旅游增权状况进行有效评价、历时追踪和共时比较变得困难。Stronza和Gordillo认为社区旅游增权定量研究的不足可能源于对社区居民非经济收益定量化和评估的不易[7]。陈志永认为由于旅游业的综合性特征,旅游增权的各项社会经济指标很难从社区总体社会经济发展的相关数据中剥离出来。但社区居民作为旅游增权的作用对象和实际感受者,其对旅游增权的感知在一定程度上可反映旅游增权的效果,基于这一认识,根据Scheyvens的社区旅游增权四维框架,设计出了一套包含4个维度、37个测项的社区旅游增权测度量表[8]。不过这一量表并没有严格区分社区旅游增权的层次,实际上增权往往涉及个人、组织和社区三个层面[9]。Boley和McGehee注意到了社区旅游增权的层次有别,考虑到经济增权可能同时表现在个人、组织或社区层面,而心理、社会和政治3个维度的增权则主要关涉个人层面,为保证逻辑的一致性,仅仅开发出了一个包括心理增权、社会增权和政治增权3个维度、12个测项的社区居民旅游增权测度量表[10]。这一量表尽管通过实证检验具有较好的信度和效度,但由于经济增权维度的缺失,并不能很好地测度出一地整体的旅游增权状况。

以上研究给本文以很大启发,首先对于引自西方的社区旅游增权概念,如果只是采取简单的“拿来主义”,而缺乏对中国情景的应有考量,可能得出的仅是荒谬的结论[11]。那么,对于中国情景下的文化遗产地社区,其旅游增权的结构是怎样的?如何对其进行测量?对前一问题的回答,可以通过扎根研究来实现;对于后一问题,可借鉴过往研究的思路,通过参考主要相关文献以及开展专家调查和调研访谈,从个体感知的视角进行量表的开发,以保证逻辑的统一和情景的切题。在此基础上,利用调研数据通过探索性因子分析和验证性因子分析,建立文化遗产地居民旅游增权的结构模型。

2 理论背景

2.1增权的概念和内涵

增权理论最早是在20世纪70年代为社会工作而提出的,起初关注的重点是提高弱势群体的权力和社会参与程度,由于其强烈的人文主义关怀理念,后来逐渐扩展到了教育学、政治学、社区心理学和旅游研究等领域。增权是指通过外部的干预和帮助而增强个人的能力和对权利的认识,以减少或消除无权感的过程[12]。这一定义既说明了增权的主体、受体和方法,又揭示了增权的实质和目的。由于增权的对象通常都是权力意识不强、缺乏资本和技能的弱势群体,因此增权特别强调通过主体的适当放权进而增加受体的权力,正是由于其触及了社区参与旅游过程中最重要的凭依——权力资源,才使得社区参与有可能落到实处。

2.2社区旅游增权的结构

从增权的内涵来看,增权的结构是多维的。关于社区旅游增权结构的奠基性研究是Scheyvens基于生态旅游社区所提出的旅游增权概念框架,主要包括经济增权、心理增权、社会增权和政治增权4个维度[4]。之后,在社区旅游增权结构方面,鲜有研究突破Scheyvens的四维框架。但近些年来,也有学者基于民族村寨社区旅游增权的特殊性,新提出了文化增权和环境增权两个维度[13]。但从其具体内容来看,两个新增维度的部分测项分别与Scheyvens的心理增权和社会增权的部分测项高度相关,因此其科学性和合理性有待后续进一步的理论证实与实证检验。

2.3中国情景下文化遗产地社区居民旅游增权的

特殊性

保继刚和孙九霞认为中西社区参与旅游在参与意义、利益诉求、参与主动性、参与方力量对比和旅游发展阶段等方面存在着明显的差异[14],从“社区参与”走向“社区增权”,这些差异仍然存在。一方面,Scheyvens关于社区旅游增权的内涵是基于西方的生态旅游社区建构的[4],对于中国的文化遗产地社区,其内容可能会有所不同;另一方面,Boley和McGehee基于西方乡村社区所开发出来的社区居民旅游增权三维框架[10],舍弃的西方旅游地社区居民并不唯一看重的经济增权维度,恰恰却是中国包括文化遗产地在内的大多数旅游地社区居民所最为倚重的增权维度。因为在中国,无论何种类型的文化遗产,或多或少都受文化遗产保护管理制度或文物保护政策的限制,在开展文化旅游活动或进行文化创意活动时容易陷入开发和保护冲突的泥淖,从而导致许多文化遗产地往往成为“文化高地”与“经济洼地”的混合体[15],当地社区居民不得不为遗产的公共(社会文化)价值“买单”,不仅没有因为旅游致富,反而出现了积弱,尤其是当出于保护文化遗产或扩大旅游发展规模的需要,限制当地生产、生活活动,或进行房屋拆迁,抑或占用土地时,社区居民所受的负外部性更为显著。从这个意义上看,亟需对文化遗产地社区居民进行旅游增权。

3 研究设计

3.1质性研究

3.1.1样本点的选取

本文作者在2014年1月和7月曾先后对世界文化遗产秦始皇陵及兵马俑坑和龙门石窟周边社区居民的旅游参与和增权情况作了多次调研,虽然两地旅游资源类型不同,但当地社区居民或多或少都受文化遗产保护政策的束缚和旅游发展的影响,参与旅游状况和失权程度相近。针对前文述及的现象,亟需对此类社区的居民旅游增权状况进行有效测度,从而为旅游增权政策或制度的制定提供参考。其中,两个样本点的访谈数据主要用于旅游增权结构的建构,问卷数据则主要用做量表的开发。

3.1.2研究方法和过程

由于目前关于文化遗产地社区居民的旅游增权结构尚不明确,而且在中国情景下尚无类似研究,所以在开发文化遗产地社区居民旅游增权量表时,首先通过扎根研究建构出其结构维度。扎根研究作为一种自下而上的归纳式研究方法,特别适合于某一领域或主题理论比较混沌时的探索性研究。相较于其他质性研究方法,扎根研究更加突出基于不同案例之间差异性比较之上的共性因素的抽取与提炼[16],而且由于其置身于研究对象之外的共性探究,其理论成果既具有本地性还能进行延伸与拓展[17]。本文主要采用扎根理论中的问题聚焦访谈法来收集质性资料。首先根据关于旅游增权概念、内涵和结构等方面的现有理论,初步拟订了一个访谈提纲。为保证访谈内容的全面和切题,通过专家调查、调研小组讨论和小规模的预调研等方法对访谈主题进行了调整和优化;然后以此访谈提纲分别到龙门石窟和兵马俑两个样本点展开调研。在访谈过程中,尽管我们主要围绕访谈主题展开,但总有受访者给出我们意料之外而颇有价值的回答,每遇此时,我们就会对访谈主题做适当的改良。实际上,整个访谈的过程也是访谈主题不断聚焦和优化的过程。

访谈时间集中在2014年7月上旬,以兵马俑样本点为主,龙门石窟样本点为辅。其中,在兵马俑样本点共访谈社区居民37人次,每人访谈时间从15分钟到1小时不等,共计访谈时间10小时左右。为保证访谈的信度和效度,在调研前期准备过程中对团队成员进行了速记培训,以保证在访谈时能够将听到的重要观点快速、准确记录。另外在访谈时尽可能争取受访者的同意进行录音。为取得受访者配合,尽可能听到真实的声音,根据社会交换理论,入户访谈前给每位受访者赠送了一件小礼品。所有的访谈都要求在调研结束后的第一时间进行整理,共形成1.7万字的访谈记录文本。

3.1.3研究结果

根据扎根理论的分析方法[18],按照开放性编码、主轴编码和选择性编码的顺序,对访谈资料进行三级编码后,初步确立了文化遗产地社区居民旅游增权结构的5个维度,其中经济增权、心理增权、社会增权和政治增权与Scheyvens关于社区旅游增权的四维框架[4]一致,但文化增权是本研究新发现的增权维度,其合理性以及与其他增权维度的区分性还有待下文实证研究的检验。

( 1)旅游经济增权。Scheyvens认为旅游经济增权主要表现为旅游给当地社区带来了持续的经济收益,发展旅游所赚来的钱被社区中许多家庭共同分享,并导致生活水平的明显提高等。而对应的旅游经济去权主要表现为旅游仅仅给当地社区带来了少量的、间歇性的收益,只有少数个人或家庭从旅游中获得了直接经济收益,由于缺少资本或技能,其他人很难找到一条途径来分享利益[4]。在对旅游经济增权的追求上,文化遗产地社区居民与其他类型旅游目的地社区居民并无二致,甚至可能由于长期受文物保护政策的掣肘而对旅游经济增权的渴求更为强烈。Wilkinson和Pratiwi认为,在影响生态旅游可持续发展的因素中,经济收益的分配与实际经济收益所得同等重要[19]。陈志永通过对民族村寨社区旅游增权的实证研究得出经济增权是基础的结论[8]。

( 2)旅游心理增权。Scheyvens认为旅游心理增权是由于外地游客认为当地社区的文化、自然资源或传统知识是有价值的或独特的,从而增加了当地社区居民的自豪感、自尊和自信。而对应的旅游心理去权表现为许多人不仅没有分享到旅游带来的利益,而且还面临着由于使用保护区资源的机会减少而导致生活困难,他们因此而感到沮丧、无所适从、对旅游发展毫无兴趣或悲观失望[4]。对于文化遗产地社区居民来说,文化遗产的独特性价值往往能够带给当地社区居民较高的自豪感和自信。Stronza和Gordillo研究证实亚马逊某社区的居民自豪感是当地旅游发展中最重要的非经济收益[7]。陈志永在民族村寨社区的旅游增权实证研究中发现:90%以上的村民由于意识到当地社区的传统文化、自然资源和传统知识的独特性和价值得到外部肯定,从而从内心深处为自身所拥有的文化和传统而骄傲,并积极主动投入到旅游开发与传统文化保护中来[8]。

( 3)旅游社会增权。Scheyvens认为旅游社会增权表现为旅游提高或维持着当地社区的平衡,当个人和家庭为建设成功的旅游企业而共同工作时,社区的整合度被提高。而与之相对的旅游社会去权反映为社会混乱和堕落,许多社区居民吸纳了外来价值观念,失去了对传统文化的尊重,个人、家庭、民族或社会经济群体不仅不合作,还为了经济利益而相互竞争,憎恨、妒忌[4]。对于文化遗产地社区居民来说,旅游活动的开展必然会对当地主要依靠传统文化和乡土礼俗等建构的社会网络造成影响,这种影响是否有利于延缓文化遗产地社区由传统的“熟人社会”日益向现代的“陌生人社会”转化的脚步,是衡量社会增权的标志。Perkins和Zimmerman认为社会增权有助于社区生活质量的提高和社区组织的联系[20]。郭文在对云南香格里拉雨崩社区的增权效能研究中发现,社区参与旅游的行为一定程度上规范了当地社会秩序,增进了民族团结[21]。

( 4)旅游政治增权。Scheyvens认为旅游政治增权表现为旅游发展为所有社区组织提供了一个用以表达对旅游发展关心和疑问的场合或渠道,社区政治结构公平地代表了所有的利益相关群体。而与之相对应的旅游政治失权表现为社区拥有一个专横的或以自我利益为中心的领导集体,社区的大多数成员感到他们只有很少或根本没有机会和权力发表关于是否发展旅游或应该怎样发展旅游的看法[4]。对于文化遗产地社区居民来说,除了缺乏大部分旅游地社区所不拥有的旅游参与权外,还囿于文物保护政策或文化遗产保护管理规定的限制,甚至基本的经济发展权利都受到一定程度的制约。Rappaport认为政治增权是最重要的增权维度[9]。陈稳亮在对汉长安城遗址保护区内的社区居民生活质量满意度的调查中发现,当地居民对于现行的限制型的遗址保护管理政策表现出了强烈的抵触情绪,有的甚至上升为对政府的不满[22]。

( 5)旅游文化增权。文化增权是本文通过扎根研究建构出的关于旅游增权的一个可能存在的新维度。与心理增权强调旅游发展增强了当地社区居民的自尊、自豪感和自信所不同的是,文化增权强调旅游发展增进了当地社区居民对文化遗产知识的了解,进而提高了其对遗产的文化认同和保护遗产的文化自觉。而对应的文化去权表现为当地社区并没有因为旅游的发展而加深对文化遗产的了解、认同和自觉保护。Medina研究发现伯利兹玛雅文化遗产地日益发展的旅游业增加了当地人对玛雅文化遗产的认同与保护[23]。廖军华在对民族村寨旅游发展的研究中把当地社区居民对文化的自豪感从心理增权中剥离出来,形成了文化增权构念[13],不过与本文通过扎根建构的文化增权维度有所差异。

通过以上扎根研究,建构出了文化遗产地社区居民旅游增权的5个维度,尽管前4个维度与Scheyvens的社区旅游增权四维框架基本一致,但考虑到中国情景以及文化遗产地社区居民旅游增权特殊性的影响,其内涵可能会发生变化,加之新增了文化增权维度,新的量表开发已成为必需。

3.2定量研究

3.2.1量表编制

( 1)测项开发。根据上文扎根研究建构出的文化遗产地社区居民旅游增权五维框架,结合Scheyvens对社区旅游增权四维架构内涵的解释[4]以及文化遗产地社区居民旅游增权的特殊性,并参考国内外关于旅游影响的感知与态度的相关文献[24,25],从个体感知的视角初步生成一个包含旅游经济、心理、社会、政治和文化增权5个维度、29个测项的文化遗产地社区居民旅游增权初始量表。

( 2)内容效度评价。在开发出初始量表后,首先采用德尔菲法对其内容效度进行评价,通过电子邮件把量表发给相关专家、学者,重点检查相关测项是否恰当地代表了不同维度旅游增权构念定义中某一方面的内容,所有测项是否完全涵盖了旅游增权的理论边界,测项的分配比例是否反映了旅游增权不同维度构念中各个成分的重要性。在首轮反馈中,超过三分之二的专家对文化增权维度提出了质疑,但为了避免误删,与文化增权相关的部分测项,本文作者还是坚持了保留。此外,根据专家的建议对初始量表中不准确、无关或易混淆的测项进行了修改或删减,共删除了1个无关测项和9个消极测项,虽然加入旅游去权的测项可以实现测项与构念定义之间的一一对应,并且可以通过判断增权和去权得分的逻辑自洽性来甄别问卷的有效性,但考虑到其混淆作用可能使被调查者茫然不知所措,专家一致建议删除。经过两轮反馈,专家的意见基本趋于一致,进而生成一个包含19个测项的文化遗产地社区居民旅游增权量表。

3.2.2调研及样本情况

为避免同源误差,本文选取了龙门石窟和兵马俑两个样本地进行问卷数据的收集,调研时间集中在2014年7月2日至4日、11日至15日。整体上采取比例抽样,入户采取单纯随机抽样的方法进行数据的收集,并在问卷填写过程中给以必要的辅导,问卷填写完成后,当场收回。问卷测量采用李科特5分值量表,从1到5分别代表从“非常不同意”到“非常同意”。这样在龙门石窟样本地共收回问卷136份,有效问卷113份,男、女分别占43.4%、56.6%,65岁以上、45~64岁、25~44岁、24岁以下分别占11.5%、33.6%、34.5%、20.4%,大专及以上、中专及高中、初中、小学及以下分别占14.4%、28.8%、41.4%、15.4%;在兵马俑样本地共收回问卷278份,有效问卷206份,男、女分别占41.7%、58.3%,65岁以上、45~64岁、25~44岁、24岁以下分别占12.7%、36.6%、32.2%、18.5%,大专及以上、中专及高中、初中、小学及以下分别占14.8 %、27.1%、39.4%、18.7%。

3.2.3结果分析

( 1)探索性因子分析。为了检验上述量表中19个测项的单维性和测量信度,首先利用龙门石窟的调研数据进行探索性因子分析。对样本的KMO和Barlett测试表明样本数据适合做因子分析( KMO = 0.802,χ2=1032.81,df =171,Sig =0.000)。然后采用主成分分析法,以斜交旋转法对数据进行探索性因子提取,参照特征值大于1的标准,发现除了1个测项的因子负荷小于0.4外,余下的18个测项清晰地归属于4个成分因子,方差解释率( 69.32%)超过60%的水平[26]。但扎根研究中归纳出的文化增权因子并未提取出来,其部分测项聚合于心理增权维度,一定程度上证明Scheyvens的社区旅游增权四维架构具有跨研究情景、跨旅游目的地类型的适用性。

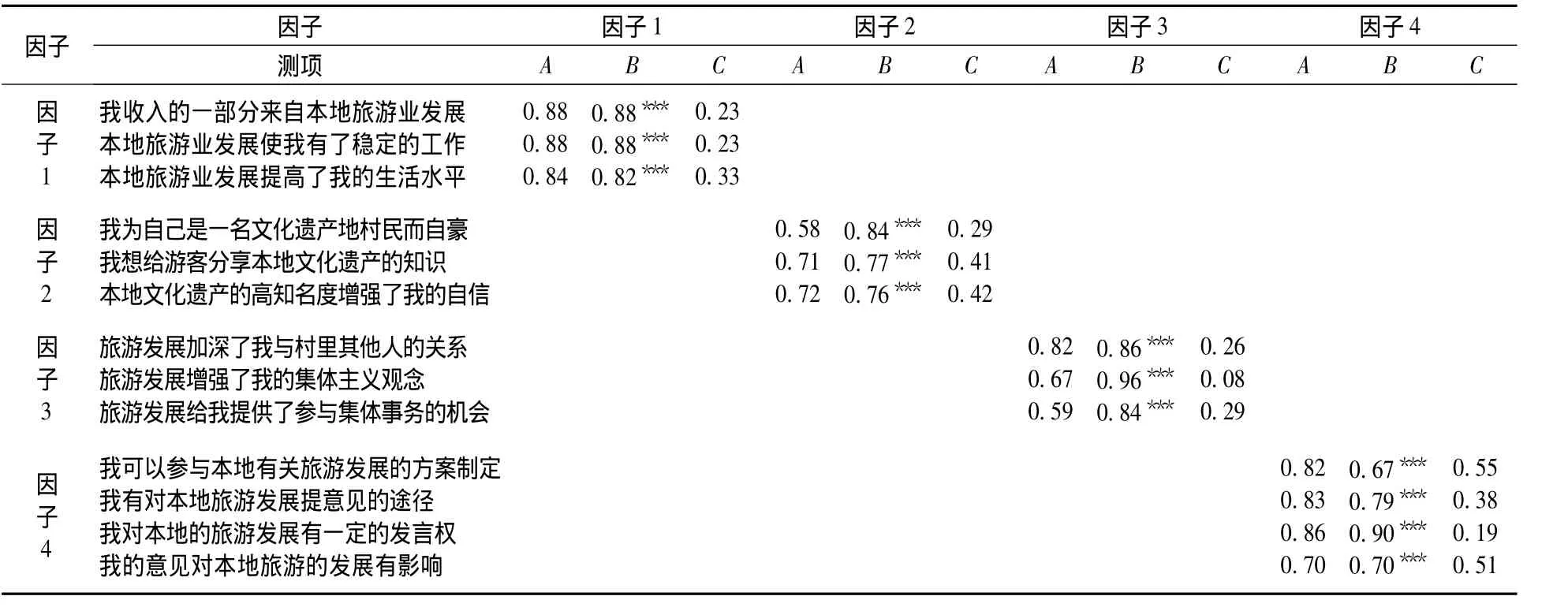

( 2)验证性因子分析。为了进一步检验量表的内部结构,本文利用兵马俑的调研数据进行了一系列验证性因子分析。根据初步结果,发现有3个测项的因子载荷低于0.7,标准误差大于0.5,导致模型的拟合度指标不合要求,因此被剔除。再度进行拟合,模型的拟合度指标仍有待改善,参考修正指数,发现有多个测项修正指数大于4.0,根据修正原则,并结合社区居民旅游增权维度的内涵,又删除了2个测项。然后对包含有4个维度、13个测项的样本数据再度进行验证性因子分析,各项拟合指标(χ2/df = 1.85<3,RMSEA = 0.06<0.08,CFI =0.97>0.90,TLI =0.96>0.90,IFI = 0.97>0.90,RFI = 0.91>0.90)完全符合模型拟合度评价标准的要求[26]。表1是最终的分析结果。

表1 探索性因子分析和验证性因子分析

( 3)信度和效度分析。利用SPSS软件求得最终量表的Cronbach’s α系数为0.862,又通过计算求得经济增权、心理增权、社会增权和政治增权构念的组合信度分别为0.894、0.833、0.918和0.853,均大于0.80的标准[11],说明测量结果的一致性、稳定性及可靠性较好。为了考察量表测项能否充分地反映目标构念的理论内涵,还需要利用结构方程建模技术对量表的聚合效度和区分效度做出评价。Fornell和Larcker认为平均方差抽取量一般不能低于0.50,否则该量表的聚合效度就会受到质疑;另外,如果平均方差抽取量的算术平方根大于对应构念之间的相关系数,则证明不同构念之间有较好的区分效度[27]。借助上述验证性因子分析中获得的相关参数可以求得经济增权、心理增权、社会增权和政治增权构念的平均方差抽取量分别为0.738、0.625、0.79和0.595,均大于0.5的标准,说明相关测项对构念的贡献度要大于对应测量误差对构念的贡献度;另外,通过比较发现社区居民旅游增权量表中每一维度分量表的平均方差萃取量的算术平方根均大于该维度分量表与其他3个维度分量表之间的相关系数。以上分析说明文化遗产地社区居民旅游增权量表具有较强的聚合效度和区分效度。基于以上分析,得到一个信度和效度较好的量表,可以去测量文化遗产地社区居民旅游增权状况。下面以兵马俑景区周边社区为案例地,对其社区居民旅游增权状况进行测度。

4 文化遗产地社区居民旅游增权量表的应用

整体来看,若以社区居民对每一个增权维度感知的均值为参考依据,兵马俑景区周边社区居民对旅游心理增权的感知最为强烈(均值为3.96),对旅游政治增权的感知最弱(均值为2.18),对旅游社会增权(均值为3.18)和旅游经济增权(均值为2.95)的感知处于中位。这与陈志永,Boley和McGehee的研究结论基本一致,略有不同的是,本文社区居民对旅游政治增权的感知最弱。从调查结果看,当地进行旅游占地等开发活动时,涉及到的社区居民仅被告知的占51.5%,即便告知但提意见无用的占36.7%,根据亨廷顿和纳尔逊“政治参与的主动性与人们对政治参与的功效感有关”的观点[28],这可能既是当地社区居民对旅游政治增权感知度较低的原因,也是当地社区居民无力参与旅游的根源所在。

为了解兵马俑景区周边社区居民对旅游增权的整体感知在人口统计学特征方面有无分异,本文利用德尔菲法确定了社区旅游增权4个维度的权重,并结合每一增权维度的均值,进而计算出旅游增权整体感知度。其中,在性别方面,女性社区居民对旅游增权的整体感知略低于男性,这可能与女性在旅游活动中多从事时间长、收入低、不稳定的工作性质有关。又加之我国广大农村地区的妇女权力意识比较淡薄,在参与活动中对政府有较强的依赖性,同时又有一定的盲从性,而政治增权的缺乏在一定程度上降低了她们对旅游增权的整体感知水平[29]。在年龄方面,社区居民对旅游增权的整体感知随着年龄(段)的增加而降低。这一客观现象反映了中青年作为社区参与旅游的中坚力量,由于相较于中老年有更多的参与机会和时间,更强的参与意愿和能力,进而从当地旅游发展中得到了相对较多的综合收益,因此相对具有较高的旅游增权感知度。在文化程度方面,社区居民对旅游增权的整体感知与文化程度的关系呈倒U型,反映了旅游从业人员以中等文化程度为主体的学历结构。至于大专及以上学历的社区居民对旅游增权的整体感知相对不高,这可能与文化程度较高的社区居民具有较强的权利意识有关[30]。

5 结论与讨论

本文首先通过质性研究归纳出文化遗产地社区居民旅游增权可能的维度结构;然后在定量研究中采用探索性因子分析和验证性因子分析相结合的方法对量表结构和测项构成进行验证和修正,最终生成一个包含4个维度、13个测项且信度和效度较好的文化遗产地社区居民旅游增权量表;最后,依此量表对兵马俑景区周边社区居民增权状况进行了测度,发现社区居民对不同维度的旅游增权表现出一定的分异性;另外,社区居民对旅游增权的整体感知依性别、年龄、文化程度的差异表现出不同的特征,进一步表明本文所开发量表的有效性。

5.1理论贡献与管理启示

综上,本文的理论贡献在于,基于个体感知视角开发出来的中国情景下文化遗产地社区居民旅游增权量表,不仅克服了以往关于社区旅游增权状况定量测度的不足,把理论构念推进到了实际应用阶段;而且在量表开发过程中,因加入了对中国情景下文化遗产地社区旅游增权特殊性的适当考量,从而保证了情景的切题;同时,通过把旅游增权限制在个体层次,保证了量表不同纬度测项的逻辑自洽;另外,本量表的开发印证了Scheyvens的社区旅游增权四维框架具有跨研究情景、跨旅游目的地类型的适用性。

本文的管理启示在于,开发的文化遗产地社区居民旅游增权量表可以直接应用于对中国文化遗产地社区居民旅游增权的测评,这把社区旅游增权研究从传统的定性描述推进到可以客观评价的阶段,同时使得对同一文化遗产地社区居民旅游增权的历时追踪研究和不同文化遗产地社区居民旅游增权的共时比较研究成为了可能。旅游管理部门可以利用本量表对文化遗产地社区居民的旅游增权状况进行有效评估,确定社区居民在不同增权维度的旅游失权程度,以便为实施旅游增权提供基础性决策依据;还可以了解不同年龄、性别和文化程度的社区居民在旅游增权需求上的差异,从而尽可能做到“因需增权”[6]。

5.2局限性与进一步研究

总体来看,对于本文开发的文化遗产地社区居民旅游增权量表,整体和个别拟合指标并未达致最优标准,可能的原因有,在测项开发过程中,扎根访谈未必达到理论饱和,从而使得量表的个别分维度测项较少,具体表现为相关测项对构念的贡献度不高;另外,所采用的“5分量表”可能受中国中庸文化的影响导致填写问卷时的“居中倾向”,一定程度上影响量表的信度。因此,今后一方面,量表的信度和效度有待同类型多案例地的检验;另一方面,通过对量表测项的适当修正,运用于不同类型的旅游地社区和研究情景也值得尝试。

参考文献:

[1]Murphy P E.Tourism: a community approach[M].New York: Methuen,1985.

[2]左冰,保继刚.从“社区参与”走向“社区增权”——西方“旅游增权”理论研究述评[J].旅游学刊,2008,23( 4) :58-63.

[3]Akama J S.Western environmental values and naturebased tourism in Kenya[J].Tourism Management,1996,17: 567-574.

[4]Scheyvens R.Ecotourism and the empowerment of local communities[J].Tourism Management,1999,20: 245-249.

[5]Sofield T H B.Empowerment for sustainable tourism development[M].England: Emerald Group Publishing Limited,2003.

[6]王会战.旅游增权研究:进展与思考[J].社会科学家,

2013,( 8) :87-90.

[7]Stronza A,Gordillo J.Community views of ecotourism [J].Annals of Tourism Research,2008,(2) : 448-468.

[8]陈志永.西江苗寨旅游业可持续发展现状调查与研究[J].贵州教育学院学报(自然科学版),2009,20( 9) : 27-32.

[9]Rappaport J.Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community psychology [J].American Journal of Community Psychology,1987,15( 2) : 121-148.

[10]Boley B B,McGehee N G.Measuring empowerment: developing and validating the resident empowerment through tourism scale( RETS)[J].Tourism Management,2014,45: 85-94.

[11]陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2012.

[12]Zimmerman M A.Taking aim on empowerment research: on the distinction between individual and psychological conceptions[J].American Journal of Community Psychology,1990,18( 1) : 169-177.

[13]廖军华.社区增权视角下的民族村寨旅游发展研究[M].成都:西南交通大学出版社,2012.69.

[14]保继刚,孙九霞.社区参与旅游发展的中西差异[J].地理学报,2006,61( 4) :401-413.

[15]张彦.社区旅游增权研究[D].济南:山东大学,2012.

[16]Rothwell A.Research in progress-is grounded theory what management needs[J].Journal of European Industrial Training,1980,4( 6) : 6-8.

[17]Pettigrew S F.Ethnography and grounded theory: a happy marriage[J].Advances in Consumer Research,2000,27: 256-260.

[18]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.332-335.

[19]Wilkinson P,Pratiwi W.Gender and tourism in an Indonesian village[J].Annals of Tourism Research,1995,( 2) : 283-299.

[20]Perkins D D,Zimmerman M A.Empowerment theory,research and application[J].American Journal of Community Psychology,2004,23( 5) : 569-579.

[21]郭文.乡村居民参与旅游开发的轮流制模式及社区增权效能研究——云南香格里拉雨崩社区个案[J].旅游学刊,2010,25( 3) :76-83.

[22]陈稳亮.大遗址保护与区域发展的协同[D].西安:西北大学,2010.

[23]Medina L K.Commoditizing culture: tourism and Maya identity[J].Annals of Tourism Research,2003,( 2) : 353-368.

[24]卢松,张捷,李东和,等.旅游地居民对旅游影响感知和态度的比较——以西递景区与九寨沟景区为例[J].地理学报,2008,( 6) :646-656.

[25]Andereck K L,Valentine K M,Knopf R C,et al..Residents’perceptions of community tourism impacts [J].Annals of Tourism Research,2005,(4) : 1056-1076.

[26]Hair J,Black W C,Babin B J,et al..Multivariate data analysis: a global perspective[M].Upper Saddle River,New Jersey: Pearson,2010.

[27]Fornell C,Larcker D F.Evaluating structure equation models with unobservable variables and measurement error[J].Journal of Marketing Research,1981,18 ( 3) : 39-50.

[28]亨廷顿,纳尔逊.难以抉择-发展中国家的政治参与[M].汪晓寿等译.北京:华夏出版社,1989.87.

[29]张凤华.农村妇女在村委会选举中的参与意识分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2002,( 6) :118-121.

[30]马箭,李斌.农民工权利意识与社会阶层关系的和谐[J].求索,2007,( 2) :141-143.

On the Structure and Measurement of Tourism Empowerment of Community Resident in Cultural Heritage Site in China

——Based on the Perspective of Individual Perception

WANG Hui-zhan1,LI Shu-min1,LIU Yang2,LI Meng2

( 1.School of Economics and Management,Northwest University,Xi’an 710127,China; 2.Xi’an University of Finance and Economics,Xi’an 710100,China)

Abstract:The paper uses both qualitative research and quantitative research to develop a tourism empowerment scale of community resident in cultural heritage site in China on the perspective of individual perception,and has higher measurement reliability and validity through empirical test.It reveals that the four-dimension structure of tourism empowerment of community in western countries is suitable for cross research context and cross types of tourism destination,which not only overcomes the shortcoming in measuring quantitatively the tourism empowerment of society in theory and realizes valid valuation,diachronic track and synchronic comparison research of tourism empowerment of community resident in cultural heritage site,but also has actual application effectiveness to assess the tourism empowerment situation of community resident in cultural heritage site through test.

Key words:cultural heritage site; community resident; tourism empowerment; individual perception

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目( 12JJD790018) ;河南省教育厅人文社会科学研究资助项目( 2013-QN-236) ;河南省社科联调研资助项目( SKL-2013-1128) ;西北大学研究生自主创新资助项目( YZZ13048)

收稿日期:2014-11-04

doi:10.11847/fj.34.4.34

文章编号:1003-5192( 2015) 04-0034-07

文献标识码:A

中图分类号:F592