“难道”“难不成”与“难道……不成”

2015-12-30

“难道”“难不成”与“难道……不成”

谢一,曾传禄

(贵州师范大学文学院,贵州贵阳550001)

[摘要]“难道”“难不成”与“难道……不成”都能表达反诘和测度情态,不能表达询问情态。三者只能后接是非问(含疑问代词虚指的是非问),不能接特指问、正反问和选择问。从使用频率上看,“难道”的使用频率最高,而在表达反诘和测度情态的频率上,三者表反诘的频率都高于表测度,以“难道……不成”最为明显。反诘和测度情态的表达与句法主语密切相关,当句法主语为第一第二人称时多表反诘,为第三人称时多表测度。“底层情态”是三者表达反诘和测度情态的原因,除表反诘和测度外,三者还可以表达一种“惊讶或不可思议”的情态,这是在反诘和测度基础上升发的一种新情态,即“升发情态”,情态层次经底层、中层到高层而呈现一种菱形结构。

[关键词]难道;难不成;难道……不成

一、引言

当前,有关情态副词“难道”“难不成”和表情态的框式结构“难道……不成”在语用方面的研究成果并不多,而将三者进行对比,考察其各自特点和使用差异等的成果则更少,只有许歆媛部分提及。该文对“难不成”的句法语义属性进行了研究,并在此基础上尝试将“难不成”与“难道”、“难道……不成”进行对比,揭示了三者使用中一些细微差别。[1]许文考察比较全面,但个别地方还值得商榷。针对“难不成”的专文研究也只有刘敏[2-3]和许歆媛[4],文章涉及“难不成”的表达、分布和成词等,均认为“难不成”是由“难道……不成”演化而来。刘敏对“难道”和“不成”做了词性界定和语法化梳理,讨论了“难不成”成词的动因和机制等问题。[3]对“难道”做单独研究的成果则比较丰富,如叶建军[5]、刘钦荣[6]、袁劲[7]等,这些研究大多从共时平面对“难道”的词性、词义和句法功能进行了探讨。孙菊芬[8]从历时角度对“难道”的词汇化进行了研究,探讨了“难道”虚化的条件、时间以及虚化的因素。笔者拟在已有成果的基础上展开讨论。

二、关于疑问程度

(一)反诘、测度和询问

不少学者对疑问句的疑问程度进行了研究,如吕叔湘[9]282、黄国营[10]、邵敬敏[11]等。吕叔湘先生将疑问语气分为询问、测度和反诘三类。从疑问程度来看,由高到低依次是:询问、测度和反诘。①王兴才将此表述为“询问全疑,测度半疑和反诘无疑”,此三类可以构成一个序列。参见《长江师范学院学报》2011年第2期。全然疑惑便会引发询问,一知半解有信有疑便会引发测度,确信无疑便会引发反诘。可见,区分询问、测度和反诘,讨论其信疑程度是必要的,也是进一步探讨“难道”“难不成”和“难道……不成”所表情态的前提。图1可直观反映出“反诘”“测度”和“询问”的关系:

图1 “反诘”“测度”“询问”的关系①字母含义: A.肯定无疑(反诘) ; B.否定无疑(反诘) ; C.全疑(询问) ; a、b、c测度。

假如某人对事情肯定无疑,便可引发反诘情态,即A;如果对事情开始产生疑问,对事件状况越来越拿不准而心生疑惑,此时所处的阶段应该是a或b,容易引发测度情态。从这里可引出两条路径:如果他对事情开始产生疑问,随着疑问程度的增加,自己的想法不可证实并慢慢消失,直到没有主观猜测成分而变为全然疑惑,便会引发询问情态,即经历测度b而引发C;如果他对事情持续怀疑并产生主观猜测,随着疑问程度的增加,猜测逐步证实,最后对事情全然否定,那么也会产生反诘情态,即经历测度a而引发B。当然,假如他一开始便对事情全然否定,即B,后来对事情产生疑问,随着疑问程度的增加,自己的想法不可证实并慢慢消失,直到没有主观猜测成分而变为全然疑惑,也可引发询问情态,即C,那么c为测度。因此可得到如下结论: A、B两点,无论某人对事情完全肯定或者完全否定,其实质都是无疑,都可引发反诘情态。而对某事全然疑惑,没有主观猜测成分,便会引发询问情态C,而a、b、c都是信疑不定的测度情态,只不过a与b、c最终的去向不同罢了。

(二)反诘和测度的差别

“难道”“难不成”和“难道……不成”的共性便是既可表达无疑的反诘情态,又可表达信疑不定的测度情态,不能表达全疑的询问情态。下面我们重点关注的是,从肯定无疑开始,随着疑惑的增加最后达到全然否定,即从A到B点这一过程(见图2)。

同样是表示反诘意义的A、B,它们之间也有细微的差别,可以说A和B是完全相反的两面。如果说A是发话者对事情抱有绝对相信的态度,那么B就是发话者对事情抱有绝对不信的态度。从逻辑学上讲,A与B为对立统一且可相互转化,如“绝对相信某件事情会发生”即A,等同于“绝对不信某件事情不会发生”即B,但是不论确信(肯定)还是不信(否定),发话者心中都是无疑状态,引发的都是反诘。再来看测度a,我们将其平分成a1、a2,a1是从确信无疑到心生疑惑引发测度,信疑程度是信大于疑; a2同样是引发测度,但信疑程度为信小于疑。上述差别如图3所示:

图2 “反诘”与“测度”的关系

图3 “反诘”与“测度”的差别

下面我们以“难道”为例,具体描述这些细微差别:

(1)你有什么好害怕的,难道天还会掉下来么?②所引例句部分来自北京作家作品、报刊杂志以及北京大学CCL语料库,这部分注明出处。部分为自拟,自拟例句都是极简单的。

如果理解为发话者肯定确信天不会掉下来,即A,肯定无疑引发反诘情态;如果理解为发话者否定确信天会掉下来,即B,否定无疑引发反诘情态。

(2)让我感到诧异的是,居然还有很多人坐在路边的小摊上吃东西,难道他们不怕沙尘暴? (卞庆奎《中国北漂艺人生存实录》)

发话者相信人们都应该害怕沙尘暴,谁也不愿意在沙尘天气中坐在路边吃东西,可对于这些人在沙尘中安然吃东西的行为还是有些许疑惑,从而引发测度,所以是a1,信大于疑的测度情态。

(3)假设某人上街,看到街上人山人海,心里会想:“难道今天是什么节日么?”

发话者潜意识里感觉今天应该不是什么节日,可是看到人山人海的现状又有些纳闷,开始对自己的想法产生疑惑,感觉今天是一个节日才对,从而引发测度,所以是a2,信小于疑的测度情态。

(4)你是我儿子,难道我还会害你么?

如果理解为发话者根本就不相信自己会害儿子,即B,否定无疑引发反诘情态;如果理解为发话者绝对相信自己不会害自己的儿子,即A,肯定无疑引发反诘情态。

以上例句中的“难道”都可以用“难不成”和“难道……不成”替换,替换后表意基本不变,不赘述。难道”“难不成”和“难道……不成”所表达的情态都可反映出这些细微差别。

三、与问句的搭配

“难道”“难不成”和“难道……不成”都可以表达反诘和测度情态,与不同问句搭配时情态表达上呈现出明显的差异。

(一)与是非问句搭配

“难道”“难不成”和“难道……不成”与是非问句搭配可以表达反诘和测度情态:

1.表反诘。

(5) a.难道我故意撞伤儿子来跟保险公司骗钱? (《国际金融报》2006-10-17 (06) )

b.难不成我故意撞伤儿子来跟保险公司骗钱?

c.难道我故意撞伤儿子来跟保险公司骗钱不成?

例(5a)中,发话人撞伤自己的儿子纯属意外,可被别人误以为是为了获得保险金而故意酿成的事故,发话者为了否认这件事而出此言。句中“难道”表反诘。例(5b)、(5c)可做同样分析。

2.表测度。

(6) a.大老远就看到他面带微笑迎面向我走来,难道他认识我? (《报刊精选》1998-05 -07 (16) )

b.大老远就看到他面带微笑迎面向我走来,难不成他认识我?

c.大老远就看到他面带微笑迎面向我走来,难道他认识我不成?

例(6a)中,发话者不认识对方,可是见到对方如老友一般面带微笑迎面走来,所以引起发话者怀疑对方可能认识自己,从而引发自问。句中“难道”表测度。例(6b)、(6c)可做同样分析。

(二)与疑问代词表虚指的是非问句搭配

“难道”“难不成”和“难道……不成”与疑问代词表虚指的是非问句搭配,也可以表达反诘和测度情态。

1.表反诘。

(7) a.你把个死鱼放进冰箱干吗?难道你还想哪天吃了它? (《京华时报》2006-06-29 (23) )

b.你把个死鱼放进冰箱干吗?难不成你还想哪天吃了它?

c.你把个死鱼放进冰箱干吗?难道你还想哪天吃了它不成?

例(7a)中,发话者见对方将不能再吃的死鱼放进冰箱,想劝说其将死鱼扔掉,从而发话。句中“难道”表反诘。疑问代词“哪天”为虚指用法。这里的“你还想哪天吃了它?”是疑问代词表虚指的是非问句而并非特指问句。①许歆媛认为此句为疑问代词表虚指的特指问句。我们认为这是疑问代词表虚指的是非问。因为接在“难道”之后,疑问目的不是问想吃死鱼的时间,而是问是不是想吃死鱼。例(7b)、(7c)可做同样分析。

2.表测度。

(8) a.平时空荡荡的广场此刻人声鼎沸,难道今天是什么纪念日?

b.平时空荡荡的广场此刻人声鼎沸,难不成今天是什么纪念日?

c.平时空荡荡的广场此刻人声鼎沸,难道今天是什么纪念日不成?

例(8a)中,发话者见某一地方张灯结彩,非常喜庆热闹,心生疑惑而自问。句中“难道”表测度。疑问代词“什么”为虚指用法。这里的“今天是什么纪念日?”是疑问代词表虚指的是非问句而并非特指问句①此处接“难道”后的“今天是什么纪念日?”,询问目的并非是想要知道“今天具体是哪一个纪念日”而是“今天是不是个纪念日”,所以此问句并非特指问,而是疑问代词虚指的是非问。。“难道”“难不成”与“难道……不成”不能与特指问搭配。例(8b)、(8c)可做同样分析。

(三)与正反问和选择问搭配

许歆媛[1]在对“难不成”搭配句型研究中曾提到,“难不成”可以与正反问和选择问搭配:“在与正反问和选择问搭配时要对其问句做改变,舍弃一方而持绝对肯定或否定的一方”。②许歆媛认为“后接正反问句和选择问句,‘难不成’后面的S2句中只能持一种绝对肯定或否定的观点。”按照其“舍弃一方”的观点,句子也就变成是非问了。

(9)你说这事可不可笑? (正反问)——难不成你说这事不可笑?

(10)你将来考博,还是考公务员? (选择问)——难不成你将来考公务员?

例(9)、(10)中“难不成”后的问句已经不是正反问或选择问,而变为是非问了。

所以“难不成”不能跟正反问和选择问搭配,同样,“难道”“难道……不成”也不可以。

四、情态表达的差异与倾向

“难道”“难不成”和“难道……不成”都可以表达反诘和测度情态。下面具体分析其情态表达的差异与倾向。

(一)使用频率

从使用频率来看,通过对北京大学CCL语料库的检索发现,在现代汉语语料中③依据邵敬敏《现代汉语通论》(第二版),现代汉语时期是从清初(1636年)开始逐步形成直到现今。,“难道”有14 723例;“难道……不成”有1 123例;“难不成”为54例。

再来看三者在不同时期语料中的使用频率。“难道”共出现14 723例,其中清代1 786例、民国1 486例、现当代11 451例;“难道……不成”共出现1 123例,其中清代700例、民国259例、现当代164例;“难不成”共出现54例,其中清代4例、民国0例、现当代50例(见表1)。

表1 不同时期用例分布

横向来看,使用频率最高的是“难道”,其次是“难道……不成”和“难不成”,可见,人们在这三个情态副词中更倾向于选择使用“难道”。究其原因,首先是成词的时间。通过对三者语法化的简要梳理:“难道”的成词时间最早,大概在宋元时期就开始作为情态副词使用;“难道……不成”成型于明代;“难不成”成词于清代晚期。④刘敏认为:“难道”到了宋代才有了副词的用法,在元明之际被广泛使用;“难不成”在清代晚期成词;“难道”与“不成”在元代时开始共现。我们赞同刘文前两个观点。对于“难道……不成”的最终成型时间,我们认为应是在明代,原因是“难道”的测度义出现是在元末明初,受此影响,明代的“难道……不成”除了用于表反诘义外还可表测度义,并且用例随之增多,在功能的完整性和使用频率两个标准认定“难道……不成”最终成型于明代。从历史角度和接受程度上来说,“难道”都比后两者更具有影响力。其次是语体。“难道”既可以用在书面语体,又可以用在口语语体,而“难不成”和“难道……不成”大多用在口语语体中,所以使用率比“难道”低。这可从语料库中的用例得到证明。通过对北京大学语料库用例的分析,我们发现“难道……不成”和“难不成”绝大多数都出现在小说人物对话中,而“难道”既可以出现在小说人物对话中,也多出现在书面语体里,尤其是在现当代语料、报刊杂志等议论性语体里也出现较多。

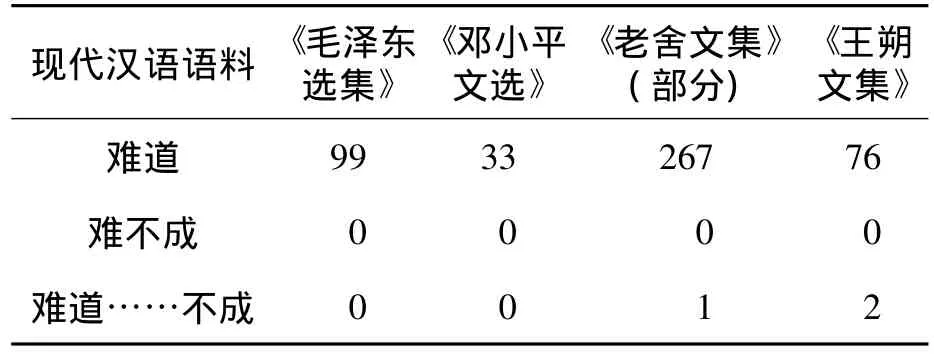

我们以《毛泽东选集》《邓小平文选》以及《老舍文集》的部分篇目和《王朔文集》为调查对象,对“难道”“难不成”与“难道……不成”的使用情况进行了统计(见表2)。

表2 不同语体中用例分布

“难道”出现的频率远高于“难道……不成”,并且,使用“难道”的例句既涉及人物对话、心理描写等口语语体,也包括论述性、政论性书面语体,而仅有的3例“难道……不成”都出现在人物对话中。

纵向来看(见表1),从清代到现当代使用频率的变化,“难道……不成”明显与其他两者不同,其使用频率呈递减状态,而“难不成”的用例虽有增加,但很有限,这可能受到语言规范化的影响。“难道……不成”和“难不成”多出现在口语语体中,并且“难不成”带有方言性质。《汉语方言大词典》释义“‘难不成’属于江淮官话;吴语。”[12]5228从表2的统计结果可看出,北方作家的作品中几乎不用“难不成”,表明人们对带有方言性质的“难不成”接受程度比较低。由于语言规范化和言语交际的经济原则,“难不成”与“难道……不成”的使用多少都受到一些影响,所以大多数情况下被通用的“难道”所取代。与之相对的是,“难道”的使用率则大为提高。另一方面,口语在记录到书面语的过程中都要经过人脑的思维加工,所以口语的表达习惯在行文中往往被“规则化”,因此,更具口语色彩的“难不成”和“难道……不成”记录到书面时则多由“难道”代替,这也是“难不成”和“难道……不成”比“难道”更难推广的原因。

(二)情态表达上的选择倾向

“难不成”在现代汉语语料库中共计54例,我们从现代汉语语料库中随机抽取“难道”和“难道……不成”各1 000例,然后对其所表达的情态逐一分析,得到如下统计数据(见表3) :

表3 情态表达倾向

从上述统计数据可看出,人们在表达不同情态时对情态副词的选择呈现明显倾向。首先,“难道”表达反诘情态明显多于测度情态。楚艳芳[13]认为“难道”之所以主要表反诘是因为受到“莫非”表意影响的同时还与其自身的语法化过程有关。①楚艳芳通过在近现代汉语作品用例中将“莫非”和“难道”所表情态进行统计,发现两者在情态表达上各有分工,“莫非”主要表测度,“难道”主要表反诘。“形成这样一种格局,与其自身的语法化过程有关。‘莫非’是由语气副词‘莫’和否定副词‘非’语法化而来,用在疑问句中,疑问句本身可以表示一种否定,那么加上否定副词‘非’,全句则表示对原命题的肯定,测度句就是这样的。‘难道’中没有否定副词,用于疑问句中,自然是对原命题的否定,反诘就是这样的……二者一个主要表测度,一个主要表反诘,各有分工,相互协调,能够稳固发展。”

其次,比之“难道”,人们更倾向于使用“难道……不成”来表达反诘情态,这应该与后者的句末语气词“不成”有关。“不成”放在句尾是为了进一步加强语气,与前面“难道”相呼应。就“不成”的字面意义而言,本身是表否定意义,但由于处在“难道……不成”的问句结构中作句末语气词,否定意义与问句相叠加,因而加强了反诘意义的表达;加之其位置在句尾,这是阅读或者听话接收信息的最末端,也是捕捉全句语气基调最敏感的位置,所以反诘情态在最后得到进一步强化,更加容易凸现出来。

再看“难不成”,从有限的语料来看,它表达反诘和测度的频率比较接近。与“难道”一样,“难不成”也出现在句首,处于给人以相对不敏感的位置,并且也没有句尾语气词与之呼应来加强反诘语气,所以凸显反诘语气的效果就比“难道……不成”差些。

此外,研究发现,“难道”“难不成”与“难道……不成”所构成的句子,句法主语的不同对句子情态表达也是有影响的。

我们将上文统计的语料进行归类,筛选出所有以人称代词为句法主语的例句,分析每条例句所表达的情态然后进行统计,统计结果如下(见表4) :

表4 人称与情态表达的关系

通过对语料的归纳,我们发现“难道”“难不成”和“难道……不成”所在的句子中,句法主语若是第一、第二人称,句子多表达反诘情态;如果句法主语是第三人称,句子多表达测度情态。其原因在于:反诘句多为发话者表达自己的某种情感,涉及对象多为自己或者与其对话的当事人,也就是句法主语为第一、第二人称,所以反诘句的句法主语多为第一、第二人称;但当发话者对事情无法把握而心生疑问时,便会引发测度,句法主语自然多是对话双方之外的第三者,即句法主语为第三人称时,句子多表达测度情态。

五、从情态层次看

(一)底层情态

“难道”“难不成”和“难道……不成”既可以表达反诘也可以表达测度,下面进一步探讨之所以能够表达这两种情态的原因。

袁劲曾提及“难道”既可以用于反问句又可以用于测度疑问句的原因:“要弄清这个问题,应从弄清‘难道’一词的意义入手,张相《诗词曲语辞汇释》中说‘道’有‘料’的意思,‘不道’犹云‘不料’也。可见,‘难道’就是难以料到,虚化为副词,应是表示意外语气。”[7]袁先生注意到“表示意外语气”,但描述并不具体。

反诘是一种无疑而问,发话者自身对事件是确定的,只是采取反问形式以加强语气,这种加强语气的表达方式在很大程度上带有发话者的情感因素,带有发话者的一种冲动感。同样,测度是一种怀疑的猜想,由于事件的发生跟发话者主观的预期不一致,在发话者心里产生了波动,这种波动也带有发话者的情感因素,激发其产生怀疑。因此,无论是反诘还是测度,都是因为某件事情的发生,引发发话者心理上的“冲动”,激发其产生某种情态。基于这种“冲动”,如果发话者对事情确定无疑,则表现为反诘;如果对事情信疑不定,则表现为测度。我们认为这种“冲动”是反诘和测度情态产生的前提和原因,可将这种“冲动”称为“底层情态”。下面以“难道”为例做具体分析:

(11)你离我那么远干嘛,难道还怕我吃了你啊? (反诘)

(12)这药吃了怎么不管用,难道过期失去药效了? (测度)

例(11)是一个反诘句,发话者看到对方离自己很远,感觉受到对方排斥,于是觉得很不舒服,便引发了表达这种不满的冲动。在这种冲动的激发下,为了让对方靠近自己,同时确信对对方是没有威胁的,于是便采用了反诘语气。这种“冲动”便是激发反诘语气的原因。

例(12)是一个测度句,发话者身体不适,希望吃药使身体痊愈,可是药吃了病却不见好,这样的结果与发话者的主观预期不相符,或者说实际与预想相悖,由此引发发话者表达疑惑的冲动。在这种冲动激发下,为了表达怀疑和不确信——可能是药过期失效了,便采用了测度语气。这种“冲动”便是激发测度语气的原因。

可见,无论是反诘还是测度,其前提都是因为在现实事件的影响下,发话者有了表达主观情感的某种冲动。这种冲动便是引发反诘和测度情态的原因。

(二)升发情态

1.关于升发情态。

“难道”“难不成”和“难道……不成”所表达的反诘和测度情态,前者是发话者对事情无疑,而采用反问口气加强无疑语气,后者是发话者对事情持怀疑态度,因拿不准而揣测。在此基础上,它们还可表达另一层情态。例如:

(13)奶奶到处找不到那几个孩子,不可置信的自言自语:“怎么会找不到?难道他们几个会飞天遁地么?!”(琼瑶《烟锁重楼》)

(14)“荆条?哪一种荆条?”

“就是这一带满山长着的那种荆条,没有第二种。”

这么说着的时候,一罐荆条蜜已经放在桌上。这哪儿象我们常见的蜂蜜?半透明蜜汁已经凝结成乳白色,一眼望去,竟象是一罐熟猪油。这样的精品,难道竟是从山上那不显眼、很普通的荆条上采来的么?! (袁鹰《荆条蜜》)

例(13)中奶奶因为到处找不到孩子们而发出感慨,她原本以为应该可以找到,这是符合奶奶所认定的常理,但结果却没有找到,这样的结果与其原本认定的常理相矛盾,于是产生一种惊讶和不可思议的情感;例(14)中荆条蜜确实是从那些很普通又不起眼的荆条上采到的,这有人已经明确告知了发话者,可是发话者却始终感觉这件事与自己认定的想法与常理相矛盾,于是感觉很惊讶和不可思议。这种“惊讶和不可思议”的情感便是“升发情态”,这是在一般信疑情态基础上凸显出来的一种惊讶和不可思议的情感。

我们可以将升发情态描述为:某事件的发生使说话人感到非常意外,因为这一事件与说话者主观的认定或常理相矛盾,从而在一般的信疑情态基础上升发出一种类似惊讶和不可思议的情感,这种情感便是升发情态。

2.升发情态的两个来源。

上例(13)中奶奶找不到孩子们,感到很惊讶和不可思议:“怎么会找不到呢?难道他们几个会飞天遁地么?!”奶奶清楚这几个孩子是不会有飞天遁地的本领,“会飞天遁地”是否定无疑的,全然否定加疑问带来反诘意味,此句的升发情态在反诘基础上升发而来;例(14)中发话者被明确告知荆条蜜是从那些荆条上采来的,却感到惊讶和不可思议:“这样的精品,难道竟是从山上那不显眼、很普通的荆条上采来的么?!”发话者已经被告知了事实,应该是确定的了,可是还是不敢相信,因而用自问形式来表达信疑不定,信疑不定加上疑问带来测度意味,此句的升发情态是在测度的基础上升发而来。

对于升发情态的来源,我们可以概括为:当确知事实全然否定而感到不可思议所引发的升发情态,其基础来源于反诘,如例(13) ;当知晓事实仍信疑不定且感到不可思议,从而引发的升发情态,其基础来源于测度,如例(14)。

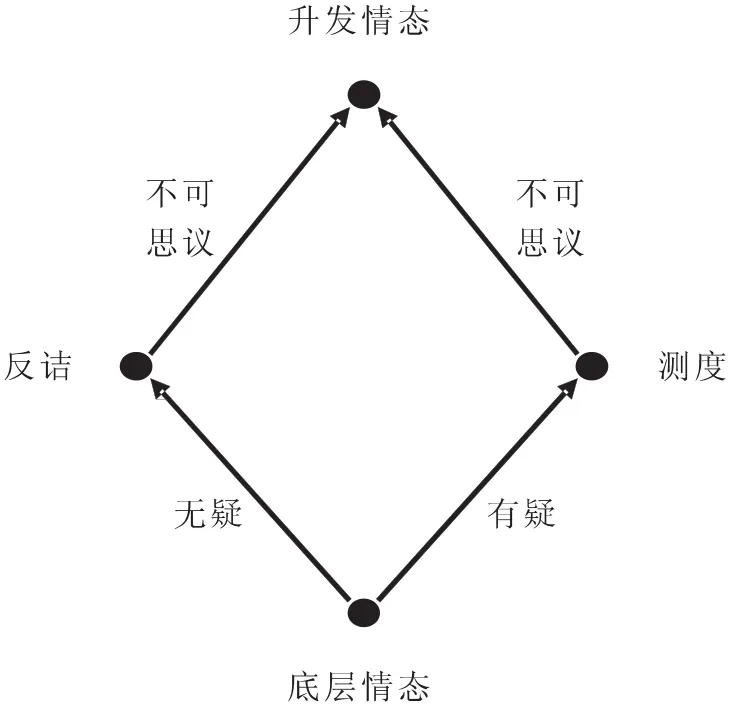

(三)情态层次的菱形结构

前面解释了“难道”“难不成”和“难道……不成”表示反诘和测度情态的原因:因为某件事情在发话者心里引发了某种触动,从而使发话者产生想要表达想法的“冲动”,即“底层情态”。以此为前提,如果发话者对事件确定无疑,则引发反诘语气;如果发话者对事件信疑不定,则引发测度语气。在反诘的基础上,确知事实否定但与发话者主观认定或认知常理相矛盾,从而引发一种惊讶和不可思议的情态;在测度的基础上,知晓事实但与发话者主观认定或认知常理相矛盾,从而引发一种惊讶和不可思议的情态。这种惊讶和不可思议的情态便是“升发情态”。将上述整个情态层次用图形加以描述,呈现一种菱形结构(见图4) :

图4 情态层次的菱形结构

六、结语

“难道”“难不成”与“难道……不成”都只能与是非问(含疑问代词表虚指的是非问)搭配表达反诘和测度情态。在具体使用中,“难道”的使用频率最高,“难道……不成”表达反诘情态时出现频率最高。三者所表情态类型与句法主语有密切关系:句法主语为第一、第二人称多表反诘,句法主语为第三人称则多表测度。“底层情态”是三者表达不同情态的原因,“升发情态”是在反诘和测度的基础上产生的一种表示“惊讶和不可思议”的情感,从底层到高层整个情态层次呈现一种菱形结构。

[参考文献]

[1]许歆媛.“难不成”的句法语义属性及相关研究[J].语文学刊,2011 (10) : 54-58.

[2]刘敏.“难不成”的词汇化过程[J].黑龙江教育学院学报,2009 (3) : 122-123.

[3]刘敏.“难不成”的衍生过程[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2010.

[4]许歆媛.小议“难不成”的用法与来源[J].中国语文,2010 (6) : 512-515.

[5]叶建军.“难道X?”都是反问句吗?[J].语文知识,2002 (1) : 41-42.

[6]刘钦荣.“难道”词义辨析[J].黄淮学刊:社会科学版,1992 (4) : 88-90.

[7]袁劲.“难道”也用于测度疑问句[J].咬文嚼字,2001 (8) : 16-17.

[8]孙菊芬.副词“难道”的形成[J].语言教学与研究,2007 (4) : 48-53.

[9]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1956.

[10]黄国营.“吗”字句用法初探[J].语言研究,1986 (2) : 131-135.

[11]邵敬敏.现代汉语疑问句研究[M].上海:华东师范大学出版社,1996.

[12]许宝华,宫田一郎.汉语方言大词典[M].北京:中华书局,1994.

[13]楚艳芳.“莫非”“莫不是”“难道”辨析[J].周口师范学院学报,2008 (6) : 55-58.

(责任编辑林芗)

“Nandao”and“Nanbucheng”and“Nandao……Bucheng”

XIE Yi,ZENG Chuan-lu

(College of Chinese Language and Literature,Guizhou Normal University,Guiyang 550001,China)

Abstract:“Nandao”,“Nanbucheng”and“Nandao……Bucheng”,these three sentence structures all can express the modality of counterquestion and speculation.However,they cannot be used to express the modality of inquiry.These structures can introduce the yes-no question only,but lack the function of connecting the specific interrogation,positive-negative interrogation or alternative interrogation.In the aspect of use frequency,“Nandao”is on the top,but these three structures are more frequently used for counterquestion than for speculation,of which“Nandao……Bucheng”is the most outstanding.Counterquestion and speculation have a close relationship with the sentence subject: if the subject of a sentence is the first or the second person,the sentence can be a counterquestion; if the subject is the third person,the sentence can be a speculation.The“underlying modality”is the reason why the three structures express the modality of counterquestion and speculation,and moreover,they can also express a kind of astonishment or surprise,which is named as“sublimed modality”.The layer of modality experiences a process from the bottom,the middle to the top,which emerges like a rhombus.

Key words:Nandao; Nanbucheng; Nandao……Bucheng

[作者简介]谢一(1988—),男,河北保定人,硕士生,主要从事现代汉语语法研究。

[基金项目]教育部人文社会科学研究青年基金项目(09YJC740020)

[收稿日期]2014-10-08[修回日期]2014-11-10

[中图分类号]H 109.4

[文献标识码]A

[文章编号]1008-889X (2015) 01-99-08