女性非农就业是否能有效抵御家庭暴力?——来自中国农村的实证分析

2015-12-29宋月萍,陈丽月

女性非农就业是否能有效抵御家庭暴力?

——来自中国农村的实证分析

宋月萍 陈丽月

为考察农村女性非农就业对其遭受家庭暴力风险的影响,本研究构建了农村已婚女性经济赋权与家庭暴力关系的理论框架,并参考第三期妇女社会地位调查数据。研究发现,农村女性非农就业能显著降低其遭受家庭暴力的风险,但作用十分有限。女性经济赋权能够在多大程度上增进其抵御家庭暴力的能力,在很大程度上取决于社会性别文化背景。因此,在促进农村女性就业非农化、提高经济能力的同时,仍需社会和男女两性的性别平等意识、平等协商意识、参与发展意识的转变。

农村女性;经济赋权;非农就业;家庭暴力

一、引言

传统公共领域和私人领域的社会建构往往认为,家庭是女性的主要活动空间。但对于世界上大部分地区的女性而言,家庭并非是完全安全的领域。尤其是在性别不平等的文化环境下,家庭暴力甚至被当作是控制女性、维护男性权力的惯常手段。[1]针对女性的家庭暴力是以殴打、禁闭、残害或者其他手段对女性从身体、精神、性等方面进行伤害和摧残的行为,是对女性基本权利的侵犯,其中,丈夫作为施暴者对妻子施暴,是最为常见的家庭暴力类型。世界卫生组织的一项多国调查发现,15%—71%的女性遭受过来自配偶或性伴侣的身体暴力或性暴力。[2]实证研究表明,对妻子的家庭暴力在全球范围内普遍存在,而在发展中国家和欠发达地区尤为突出。[3]2010年全国妇联和国家统计局联合开展的第三期中国妇女社会地位调查发现,在整个婚姻生活中曾遭受过配偶侮辱谩骂、殴打、限制人身自由、经济控制、强迫性生活等不同形式家庭暴力的女性占24.7%,其中,明确表示遭受过配偶殴打的比例为5.5%,农村和城镇分别为7.8%和3.1%。

家庭暴力是对女性基本权利的侵犯和践踏,大量研究证明,家庭暴力不仅给女性带来严重的健康问题[4],还将导致严重的社会后果,具有极高的经济成本。[5]各种形式的家庭暴力会损害女性自由决策能力,并阻挠其参与社会经济活动,从而限制其充分发挥潜能,实现人生价值,最终影响社会进步。[6][7][8]因此,防范家暴风险、降低家暴发生率,不但能保障女性生存发展的基本权利,也是女性赋权提升、福利改进的重要方面。

如何有效遏制家庭暴力,是近几十年来世界各国制定相关法律政策的努力方向。其中,面向女性的经济赋权,包括提升女性主体意识、保障女性平等就业权利、增加女性就业机会、提高女性经济收入,被认为能够提高女性家庭地位,增强女性在家庭内部协商和决策中的能力,是保护女性免予家庭暴力的有效途径之一。在此理念下,各国政府及民间机构共同致力于推动各类项目(诸如女性小额信贷)的开展,促进女性的经济参与,提升女性获取经济资源的能力,以期改善女性在家庭中的生存和发展状况,提高女性在家庭中的地位。

但是,女性家庭经济地位的提高对其遭受家庭暴力的影响并非确定不变,还有一些因素值得考虑。例如,女性就业收入能增加家庭可支配资源,有利于减轻家庭经济压力,并有可能改变配偶暴力行为。但是,女性从事经济活动会减少其照顾家庭的时间,可能带来工作与家庭的冲突;女性经济赋权也可能挑战家庭内部男性主导地位,从而增加家庭内部压力,进而加剧遭受家暴的风险。事实上,对不同国家和地区的实证研究的确显示出女性经济赋权与家庭暴力之间的复杂关系。例如,一项针对印度的研究发现,女性获得经济机会或能够控制资产可以显著降低其遭遇配偶殴打或性暴力的风险。[9]但另一项同样是针对印度的研究,Kishor和Johnson却发现,与未就业妇女相比,获得经济收入的女性经受长期身体暴力的风险更高。[10]更早的一项研究又发现,女性外出就业与其经历来自配偶暴力的风险之间的关系不具统计显著性。[11]

除了社会现实中客观存在的复杂性以外,研究中使用的理论框架不同是实证研究结论不一致的重要原因。例如,有的文献在实证过程中较少关注女性经济地位(就业以及收入)与家庭暴力之间的内生性问题,因而难以发现女性就业和家庭暴力之间真正的因果关系。如果遭受家暴的女性更倾向于寻求就业机会以挣脱家庭束缚(但此度量就业倾向的变量在实证调查中往往难以度量、无法观测),而当实证研究忽略了此种反向因果关系的话,就有可能夸大或者降低就业对女性抵御家暴的保护作用,得出诸如“女性收入越高,遭遇家庭暴力的风险也越高”的错误结论。此时,需要寻找合适的实证计量方法,以正确估计女性就业(无论是机会还是质量)对其经历家庭暴力风险的影响及程度。

近年来,中国反对针对妇女的家庭暴力的理论研究和社会行动取得了巨大进步,相关的研究成果也十分丰富。有的研究从犯罪心理学、社会学等角度在理论层面探析家庭暴力的根源[12],更多研究关注家庭暴力治理和干预的社会救助模式[13]以及司法介入[14][15]。在这一过程中,相较于事后救助模式,赋权于女性、加强女性经济能力建设被认为是可持续的、成本较低的防御家暴的途径。尽管如此,基于中国国情对女性经济赋权与家庭暴力的关系所进行的实证研究还十分不足。第三期中国妇女社会地位调查为我们开展这一实证研究提供了有价值的数据资源。

本研究将利用第三期中国妇女社会地位调查数据,基于中国国情构建农村女性就业与家庭暴力关系的理论框架,对中国农村女性遭受家庭暴力的现状及其影响因素进行实证分析,重点讨论农村女性就业机会的提升、收入的增加是否能够有效降低其遭受家庭暴力的风险。

本文首先构建农村已婚女性经济赋权与家庭暴力关系的理论框架,在分析农村已婚女性经济赋权状况和遭受家庭暴力形式特征的基础上,提出农村已婚女性就业对降低家庭暴力风险的相关假设,而后采用probit模型,分析农村女性就业状态对其遭受家庭暴力的影响,并讨论相关结论的政策含义,为中国农村地区预防针对已婚妇女的家庭暴力提供参考依据。

二、中国农村针对妇女的家庭暴力现状及特征

与世界上其他国家一样,中国也存在各种形式的针对妇女的家庭暴力。对已婚女性而言,来自于配偶的家庭暴力可分为经济控制、身体暴力(行动控制、殴打)、精神暴力(辱骂、冷淡)以及性暴力(强迫性行为)等几类。相对于城市地区,中国农村地区已婚女性遭受家庭暴力更为普遍,后果也更为严重。

根据第三期中国妇女社会地位调查数据,本研究选取的调查对象为在农村居住的农业户口性质的已婚(在婚)女性①调查对象包括有过流动经历、但已经返乡的农村女性,不包括目前外出在城市务工经商的农村女性。,共计5237名。这部分女性中,年龄最小的为21周岁,最大的为63周岁,一半人年龄在43周岁以上;超过一半的人(54.65%)受教育程度为小学及以下,只有不到8%的人接受过高中及以上教育。

调查发现,超过三成(30.45%)的农村已婚女性遭受过来自配偶的各种形式的家庭暴力,比城镇已婚女性(20.29%)高10%。在几个主要的家庭暴力类型中,农村女性遭遇来自配偶的精神暴力的比例最高,主要表现为冷淡、持续几天不理睬,其次为谩骂侮辱;而遭遇限制人身自由以及强迫过性生活的比例相对较低。

除家暴发生率较为普遍外,农村已婚女性遭受“多重家暴”的情况也值得关注。在遭遇过配偶暴力的农村已婚妇女中,差不多一半(49.6%)曾遭遇双重甚至多种类型的家庭暴力。比如,在曾被配偶殴打的已婚妇女中,82.9%也曾被配偶辱骂,57.9%曾被丈夫“不理不睬好几天”。多种类型、不同程度的家庭暴力同时存在,说明家庭暴力往往是个逐步积累、逐次递进的过程,这在一定程度上反映出,遭受家暴的妻子有可能会容忍家暴以维系婚姻,从而导致家暴的持续循环和不断恶化。这也从侧面说明了,目前我国农村女性资源相对不足,仍旧缺乏与暴力抗争的能力和社会支持。

本文尤其关注典型农业生产地区的女性。我国不同区域间社会发展、经济结构存在较大差异,各地农村的城镇化水平和农村就业结构也有显著不同。一般而言,东部沿海农村工业化程度较高,农民从事非农产业的比例较高,从事农业生产的比例明显低于经济欠发达地区;而部分西部地区,尤其是少数民族聚集区较多从事畜牧业;相对来说,中部地区多为我国传统种植业为主的农业大省。由此,本文选取了位于我国中部地区并且农业部门就业人口比例高于35%(2011年中国统计年鉴)的10个传统农业大省(黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西、四川、广西)的数据进行相应分析。

通过进一步分析样本地区已婚女性遭受各类家庭暴力的比例,可见,中部农业生产为主的农村地区女性遭受丈夫各类家庭暴力的比例均略高于全国农村平均水平(见表1)。

图1 农村已婚女性遭遇不同种类家庭暴力的比例(%)

表1 样本地区农村已婚妇女遭受家庭暴力的比例(%)

三、赋权框架下审视农村女性就业与家

以及控制经济、政治、社会以及文化资源,提升自身地位,而从社会层面来说,女性赋权能够改变意识形态,消除性别歧视及性别排斥,改善性别关系。可见,降低家庭暴力发生率、给女性安全健康的家庭环境是衡量女性赋权结果的重要方面,而作为赋权过程的核心,促进女性经济赋权、增加女性经济话语权,对女性抵御家庭暴力的能力建设将起到重要作用。

但不同性质的劳动对女性经济赋权的影响存在巨大差别,相对于农业生产,非农生产将更有利于增加女性的经济话语权,提高女性的经济地位。在以农业生产为主的农村地区,在家庭为经济单位的生产过程中,务农家庭成员作为经济生产的联合体,经济利益的分享很难分割,尤其是居于家庭话语体系弱势地位的女性,更难以获得暴防范

在中国农村地区,夫权统治、男强女弱仍旧是两性关系的基本格局,而家庭暴力是这种不平等的两性关系在家庭领域的反映。[16]抵御家暴绝非仅仅依靠女性个人力量就能达到,需要社会环境的改善,而其中,女性赋权(Empowerment)是解决问题的关键。从经济、法律、文化等方面增加女性可支配的资源是帮助女性防范、抵御家庭暴力的核心理念。

如果从“过程——结果”两个维度来看待女性赋权,赋权的过程是女性增强个人能力,以挑战既有性别规范和权力结构的历程;作为结果,对于个体层面来说,女性赋权能够使女性获得、影响与其务农劳动同等的经济利益,因此对其家庭地位的提升作用有限。另一个重要原因是,种植业经营所高度依赖的生产资料——土地,是不可转移的,这不但限制了女性的劳动场所,并且在从夫居的经济模式下导致女性进一步依赖于男方家庭。

相对于务农,从事非农劳动往往意味着独立且相对稳定的收入、相对自由的工作场所和时间安排,这都有助于女性提高自身经济保护能力,有助于遏制和防范针对女性的家庭暴力;即使在遭受家庭暴力后,也能提供给女性一定的经济支持以正确应对家暴。而本文也致力于证明如下假设,即农村女性非农就业将有助于女性防范来自丈夫的家庭暴力风险。

四、实证模型

为验证上述假设,本文构建如下实证模型。其中DV为两分变量,表示女性是否在婚后遭受过来自配偶的家庭暴力,该变量受到家庭总体经济状况(Xf)、丈夫社会经济特征(Xh)、妻子社会经济状况(Xw)以及其他因素(Xa)的影响;除此之外,女性就业状况W(1=非农就业,0=务农或从事家务)也将对女性遭受配偶家庭暴力(模型中采用被丈夫殴打这一变量来代表)产生影响。

DV=Wα+Xfβf+Xhβh+Xwβw+Xaβa+ε

对家庭社会经济地位,本文将用家庭是否拥有房产/宅基地,家庭是否有存款来衡量;而丈夫社会经济特征,则用其受教育水平、就业状态、年收入来衡量;妻子社会经济特征,用受教育程度、就业类型、就业收入、名下是否有承包地等指标进行度量。为能控制影响家庭暴力风险的其他因素,本文选用男女年龄、生育数量、女孩比例、丈夫职业、与丈夫教育程度差异、与丈夫收入差异等变量来度量。

而在考虑女性经济赋权,尤其是就业与家暴风险之间的关系时,内生性是个无法避免的问题。也就是说,对方程(1)的估计中,女性就业状态可能与误差项ε相关,因此,单独模型估计无法观测到女性如果遭受家暴,可能会更倾向于寻求非农就业机会的情况。为解决模型内生性问题,本文采取倾向得分匹配法。倾向得分分析法是一种旨在控制样本选择性偏差的数据处理方法。[17]在本文中,倾向得分可以理解为在给定一系列可能影响因素的情况下农村女性选择非农就业的条件概率。

本文探究非农就业对农村女性遭受家庭暴力的影响,最理想的办法是获得每一名农村女性从事非农就业和务农/家务时分别遭受家庭暴力的概率,这两个概率之间的差值就是我们想要的农村女性非农就业的“抗暴效应”。然而,对于每一名女性,我们只能观测到她或从事非农工作,或务农/家务时所遭受家庭暴力的状况。如果简单地用一名非农就业女性和一个务农女性之间的收入差异来衡量非农就业的“抗暴效应”将会是不准确的。因为两者不仅在就业方式上不同,在年龄、受教育程度等诸多因素上都有可能存在很大差别,这些差异会在不同程度上影响到她们的就业选择。只有在控制了这些差异后,样本中存在的自我选择偏差才有望被控制住。倾向得分匹配分析方法可以帮助我们在整体样本中,为每一个非农就业观测案例匹配一个与之相似的务农案例作为对照(这里的相似是指二者拥有大致相同的选择非农就业的可能性,这可以最大限度上满足随机性分配的假设),这就使我们通过测量两者间遭受家庭暴力的概率差异来估计非农就业的抗暴效应成为可能。这样一种分析方法是以估算选择非农就业这一倾向的得分为基础的。

农村女性是否选择非农就业是一个二分类(Dichotomy)问题,我们使用logistic回归模型来预测出每一个农村女性选择非农就业的条件概率,即每一个观测案例的倾向得分。这样就将观测案例在多个自变量上的差异通过倾向得分这个一维的形式展现了出来。

在获得倾向得分后,便可以基于估计的倾向得分对观测案例进行匹配,创建一个新的样本,其中每个非农就业女性都有倾向得分大致相同的务农女性样本与之对应,这样非农就业的选择性偏差在很大程度上被消除,也就可以像在随机化实验中那样进行上述的OLS多元分析。倾向得分匹配有多种方法,本文采用使用最为广泛的卡尺匹配法[18],即最近邻匹配方法,预设卡尺度为0.25。

五、数据描述

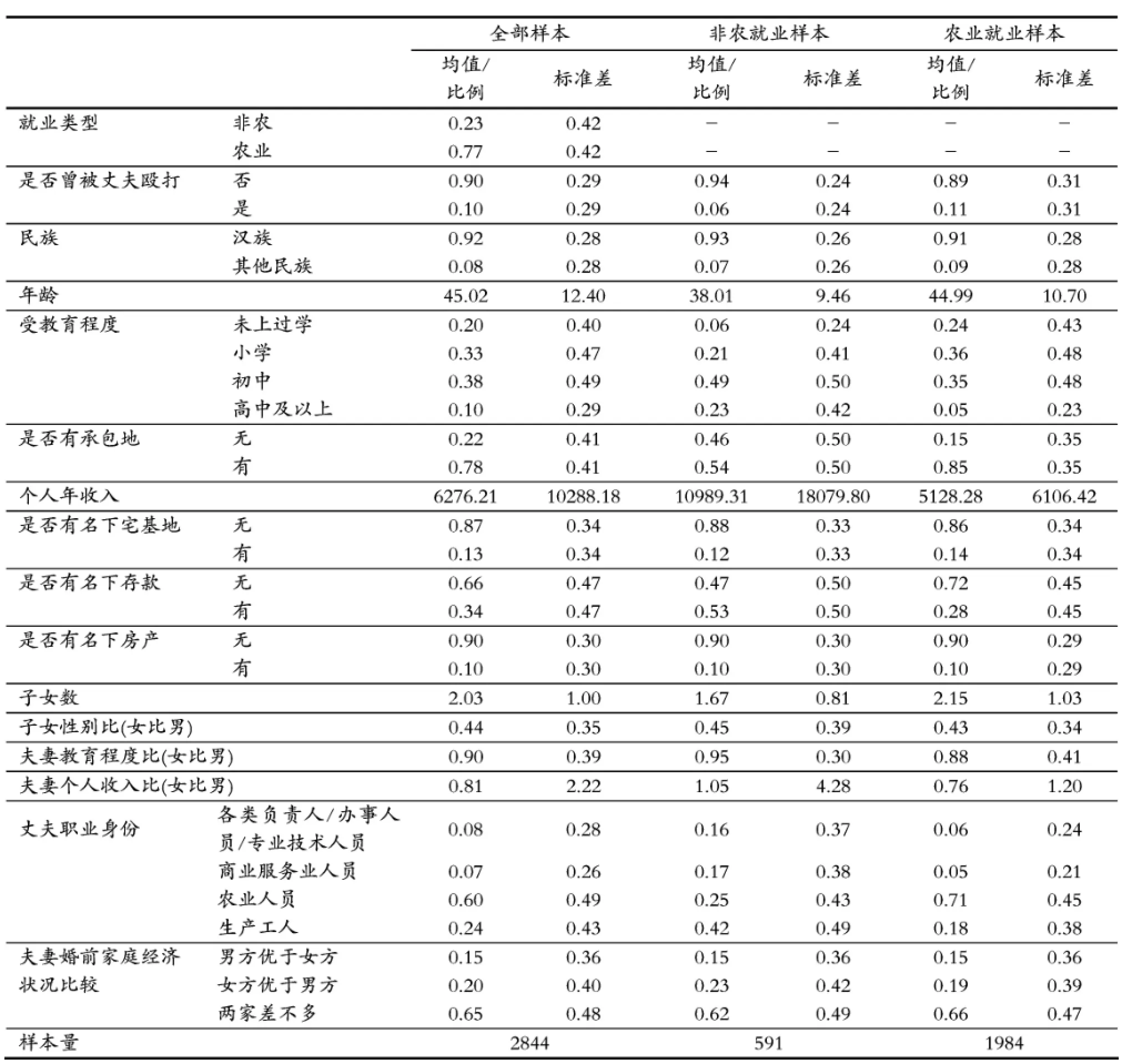

本研究中,农村已婚妇女非农就业比例为23%(591个样本),农业就业比例为77%(1984个样本)。表2描述了匹配前整个样本的基本情况。非农就业女性在人力资本、收入、财产(存款)以及与丈夫的教育、收入差别方面都与务农女性有明显差异。非农就业女性72%接受过初中及以上的教育,而务农女性该比例仅为40%。53%的非农就业女性个人名下有存款,体现出较高的经济独立自主性,远高于务农女性(28%)。这在一定程度上反映出非农就业女性经济赋权、经济自主状况好于务农女性,相应的,非农就业女性遭受过丈夫殴打的比例为6%,而务农女性该比例达到11%。

在本文中,为了展示女性非农就业的样本选择性问题,我们也需要进行数据平衡检查。①数据平衡(Data Balancing)是与实验研究中的选择性偏差密切相关的一个概念。如果实验的干预组和对照组在可观测的变量上均没有显著的差异,即数据是平衡的,可认为不存在选择偏差问题;如果二者在关键变量上存在显著的不同,即数据不平衡,就可认为数据存在选择性偏差。此时,就需要对数据进行一定的处理,改善数据的平衡性,从而消除选择性偏差,倾向得分分析就是这样一种数据处理方法。在数据处理前检查数据平衡性,可以使我们了解到样本是否存在选择偏差;在处理后再次检查数据平衡性,可以使我们看到消除偏差的效果。检查数据的平衡性,通常是用所关注的干预变量(即是否非农就业)与各个观测协变量进行双变量卡方检验,若p值较小,则说明选择偏差存在。在倾向得分加权中,则是采用将干预变量作为因变量进行回归的方式来检验数据平衡,对连续协变量使用普通回归,对二分类协变量使用logistic回归。从卡方检验p值可以看出(见表3):数据处理前,整个样本在每一个条件变量上都是不平衡的,这种不平衡性恰恰说明了样本选择偏差的存在;卡尺匹配后,所有变量的两组人群差别都不显著。这样的结果说明该方法很好地改善了数据的平衡性。

表2 样本的相关变量描述

表3的最后一列展示了logistic回归的结果。有些变量,如年龄、受教育程度、个人收入、个人存款、丈夫职业等,都会对女性就业方式的选择产生强度不一的显著影响。这也表明农村女性非农就业的选择确实存在显著的样本选择性。

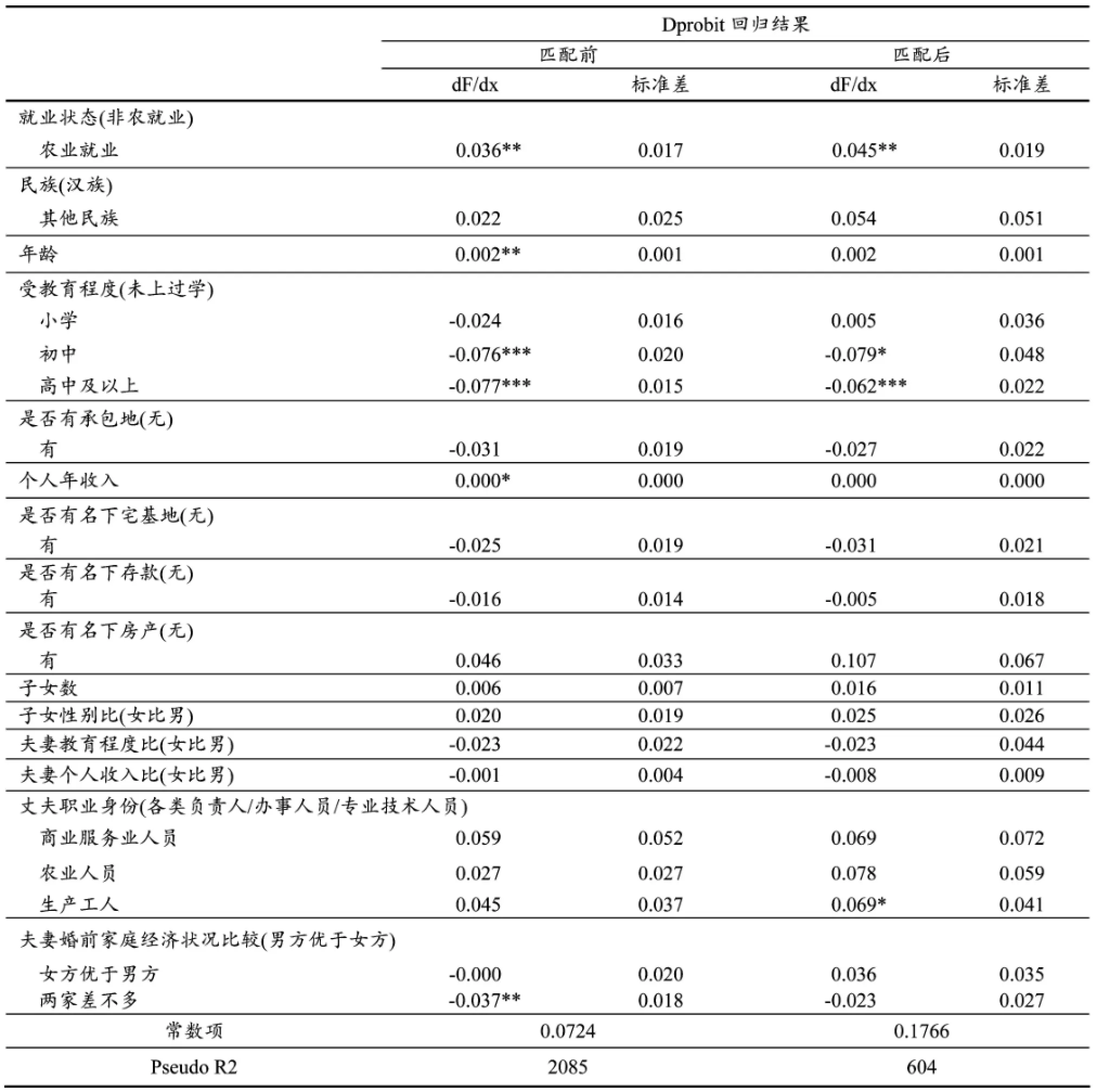

六、实证结果

表4的第一列展示的是匹配前对全部样本的方程(1)回归结果。从整体上来看,农村女性如果从事非农就业,其被丈夫家暴的风险将比务农女性小3.6%。

表3 描述统计及估计倾向值的logistic回归模型结果

正如我们前面讨论所指出的,若将非农就业女性与务农女性直接进行比较,将会因为那些无法观测的与非农就业相关的能力、偏好因素而导致估计存在偏误。数据平衡检验亦发现农村女性行为存在样本选择偏差。为此,我们通过预测农村女性从事非农就业的概率这一倾向得分,在此分值基础上采用卡尺匹配得到更为精确的回归结果。

计算结果表明,在控制样本选择的情况下,非农就业对农村女性抵抗家庭暴力的影响不但显著,而且其降低女性被家暴风险效应比匹配前的回归系数高1个百分点。这说明基于未处理的原始样本得到的结果在一定程度上低估了非农就业对农村女性抵抗家庭暴力的正向影响。

七、结论及讨论

本研究发现,农村女性就业地位的改善,即参与非农就业将能显著降低其遭受家庭暴力的风险。但同时,即使在控制了内生性等问题之后,非农就业对于农村女性抵抗家庭暴力的作用幅度并不是很大(4%—5%)。这说明,农村女性就业赋权对其家庭暴力的防御作用受到很多内在因素的干扰。

表4 匹配前后probit回归模型结果

通过对女性经济赋权来抵御家庭暴力,其背后的逻辑是:如果说经济压力是“丈夫打老婆”的一个原因的话,家庭经济资源的扩张应该会缓解经济压力,从而减少暴力发生。尤其是在那些贫困地区,似乎妻子获取更多的收入理应减少家庭暴力发生的风险。但是,由于经济资源增加的来源不同,对不同家庭成员福利的影响也会存在差别。在男性主导的社会文化中,妻子就业改善、经济收入增加,虽然可能会缓解家庭经济压力,但也可能给另一方带来额外的压力,而为了控制资源、维护男尊女卑的形象,男性反而更有可能借助于暴力手段。可见,夫妻双方相对就业地位的改变并不会简单地导致其家庭内部关系的变化。事实上,传统农村社会关于家庭角色和责任分工的刻板化意识形态经常告诫女性,要无条件地维持婚姻,即使遭遇家暴,倘若女性主动解除婚姻,也往往是不被社会认同的。因此,当婚姻解体对女性是一个禁忌而非用于抵制家庭暴力的有效行动时,女性就业地位的提高、资源掌控能力的增加对其抵御家暴将会受到更多因素的影响,也将更为复杂。

家庭暴力是两性互动、不平等性别关系的结果。针对女性的家庭暴力起源于男强女弱的不平等生产关系,植根于男先女后的资源分配过程,发展于男尊女卑的性别权力制度,强化于男优女劣的传统价值评判。当各种社会、文化及经济因素盘根交错的情况下,要实证研究女性获取非农就业机会对其遭受家庭暴力风险的影响,需要在一个系统的理论框架下,结合具体社会情境进行分析。

要获得女性家庭地位的提升、生存环境的改善,女性经济能力的提高是基础,而社会和男女两性是否具有性别平等意识和观念对家庭暴力的发生具有重要的影响。事实上,高教育水平、高收入女性遭受家庭暴力的案例比比皆是。因此,在促进农村女性就业非农化、增强经济能力的同时,仍需社会和男女两性的性别平等意识、平等协商意识、参与发展意识的转变。

[1]Heise L., Ellsberg M., Gottemoeller M..Ending Violence against Women[R].Series L No.11.Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health,Population Information Program, 1999.

[2]Garcia-Moreno, C., Jansen, H.A., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C.H..Prevalence of Intimate Partner Violence.The WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence[J].Lancet, 2006, 368(9543).

[3]Kathryn M.Yount.Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya, Egypt[J].Journal of Marriage and Family, 2005, 67(3).

[4]WHO.World Report on Violence and heath[R].Geneva: WHO, 2002.

[5]WB.World Development Report 2012.Gender Equality and Development[R].Washington,D.C.: World Bank, 2011.

[6]ICRW.Domestic Violence in India.A Summary Report of Three Studies[R].Washington, D.C.: International Center for Research on Women, 1999.

[7]ICRW.Domestic Violence in India.A Summary Report of a Multi-site Household Survey[R].Washington, D.C.: International Center for Research on Women, 2000.

[8]ICRW.Men, Masculinity and Domestic Violence in India.A Summary Report of Four Studies[R].Washington, D.C.: International Center for Research on Women, 2002.

[9]Manasi Bhattacharyya, Arjun S.Bedi, Amrita Chhachhi.Marital Violence and Women’s Employment and Property Status.Evidence from North Indian Villages[J].Elsevier Science, 2011, 39(9).

[10]Kishor, S., Johnson, K..Profiling Domestic Violence.A Multicountry Study[R].Calverton, MD: MACRO International, 2004.

[11]Jejeebhoy, S.J..Wife-beating in Rural India.A Husband’s Right? [J].Economic and Political Weekly, 1998, 15(33).

[12]佟新.不平等性别关系的生产与再生产——对中国家庭暴力的分析[J].社会学研究, 2000,(1).

[13]李洪涛.建构家庭——婚姻暴力干预的理论体系与工作模式[J].社会工作(学术版), 2011,(1).

[14]刘一.反家庭暴力的法律思考[J].社会纵横, 2006,(3).

[15]杨晋玲,崔艳芬,吕敏.防治家庭暴力的司法对策研究——以对云南省某市的调查情况为例[J].云南大学学报(法学版), 2012,(2).

[16]佟新.女性的生活经验与女权主义认识论[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版), 2002,(3).

[17]Paul Rosenbaum, Donald Rubin.The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects[J].Biometrika, 1983, 70(1).

[18]Shen Y.Guo, Mark W.Fraser.Propensity Score.Statistical Methods and Applications[M].Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2009.

责任编辑:董力婕

Whether Women’s Non-Agricultural Employment Can Reduce Domestic Violence

——Evidence from Rural China

SONGYueping,CHENLiyue

This essayinvestigates the influence ofnon- agricultural employment ofwomen on the risk ofsufferingfrom domestic violence.By using the theoretical framework of the relationship between economic empowerment of rural married women and domestic violence as well as the third phase of data collected from the reseach on women’s social status, a conclusion can be drawn that women who obtain employment in non- agricultural industries have a reduced risk of suffering from domestic violence—although the effect is limited.The effect and impact that economic empowerment of women has on domestic violence depends on their social gender culture background.As a result, awareness of gender equality and gender equality consultation should be necessary while promoting the non- agricultural employment and economic capabilityofrural women.

rural women; economic empowerment; non- agricultural employment; domestic violence

10.13277 /j.cnki.jcwu.2015.04.007

2015-07-03

C913.68

A

1007-3698(2015)04-0044-09

宋月萍,女,中国人民大学人口与发展研究中心副教授,人口学博士,主要研究方向为人口流动、性别平等;陈丽月,女,中国人民大学社会人口学院硕士研究生,主要研究方向为人口流动、性别平等。100872