宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗慢性支气管炎45例

2015-12-28李青

·临床报道·

宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗慢性支气管炎45例

李青

【摘要】目的观察宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗慢性支气管炎的临床疗效。方法将85例慢性支气管炎患者随机分为观察组45例和对照组40例,观察组采用宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗,对照组采用单纯西医治疗,观察两组的临床疗效。结果治疗7天后观察组总有效率为80.00%,对照组总有效率为57.50%,两组间差异有统计学意义(P<0.05),治疗结束后观察组总有效率为88.89%,对照组总有效率为70.00%,两组间差异有统计学意义(P<0.05)。各症候较对照组明显改善(P<0.05),胸片阳性率较对照组明显降低(P<0.05),血气分析指标也得到一定改善(但无统计学意义)。结论宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗慢性支气管炎效果显著,能明显改善患者临床症状,提高患者生活质量。

【关键词】宣化降平清利汤; 穴位敷贴; 慢性支气管炎; 疗效

【中图分类号】R562.2+1

作者简介:李青(1974- ),女,本科,主管护师。研究方向:肿瘤护理。E-mail:xinyu3355@163.com

收稿日期:(2014-09-03)

作者单位: 264100 烟台,滨州医学院烟台附属医院肿瘤二科

近年来,随着工业化进程的加快,我国环境污染日益严重,空气质量明显下降,呼吸系统疾病发病率明显上升,尤以慢性支气管炎为甚,在我国发病率约为4%左右,50岁以上人群发病率高达15%~20%左右,且易并发阻塞性肺气肿、肺动脉高压、肺源性心脏病的严重并发症,已成为严重影响患者生活质量和危害身体健康的高发疾病。慢性支气管炎(慢支)是指支气管、支气管粘膜及周围组织的慢性非特异性炎症,临床上常表现为咳嗽、咳痰或伴喘息,反复发作的慢性过程为其特征,属于中医学的“咳嗽”、“喘证”、“痰证”范畴。本文选择85例慢性支气管炎患者,采用宣化降平清利汤联合穴位敷贴进行治疗,收到较好疗效,现报告如下:

1对象与方法

1.1对象

选择2012年1月至2014年6月本院门诊治疗的85例慢性咽炎患者,按照随机分为观察组和对照组,观察组45例,男24例,女21例,平均年龄(58.42±5.78)岁,平均病程(6.92±2.88)年,急性发作平均病程为(4.12±1.24)天;对照组40例,男22例,女18例,平均年龄(56.57±6.11)岁,平均病程(7.04±2.95)年,急性发作期平均病程为(4.49±1.32)天。两组患者资料具有可比性(P>0.05)。

1.2诊断标准

1.2.3西医诊断标准[1](1)慢性或反复咳嗽、咳痰或伴有喘息,每年发病至少3个月,并连续2年或以上,在排除其他心肺疾患(肺结核、支气管哮喘、心脏病、心功能不全等)后诊断即可成立;(2)如每年发病持续不足3个月,而有明确的客观检查依据(如 X线、呼吸功能等)亦可诊断。

临床分型(参照1979年11月全国慢性支气管炎临床专业会议修订标准):(1)单纯型,仅具有咳嗽、咳痰症状;(2)喘息型:除咳嗽、咯痰外有喘息症状,并伴哮鸣音。

临床分期(参照1979年11月全国慢性支气管炎临床专业会议修订标准):(1)急性发作期,在1周内出现脓性或粘液脓性痰,痰量明显增加并伴有发热等炎症表现,或1周内咳、痰、喘任何一项症状显著加剧;(2)慢性迁延期,不同程度的咳、痰、喘症状,迁延到1个月以上;(3)临床缓解期,经治疗或自然缓解,症状基本消失或偶有轻微咳嗽和少量痰液,保持2个月以上。

1.2.4中医辨证诊断[2]慢性支气管炎的中医辨证分型包括: 痰热壅肺、痰湿犯肺、肺气虚弱、肺肾阴虚、风寒束肺、风热袭肺、燥热伤肺等,选择其中痰热壅肺、痰湿犯肺、肺气虚弱、肺肾阴虚四证。(1)痰热壅肺:咳哮气粗,痰多黄稠。烦热口干,舌红苔黄腻,脉滑数。(2)痰湿犯肺:咳声重池,痰粘色白,夜重日轻。胸闷脘痞,纳少腹胀,舌苔白腻,边有齿痕,脉滑。(3)肺气亏虚:咳声低微,日重夜轻,痰清稀色白。气短胸闷,自汗畏寒。舌淡嫩,苔白薄,脉细弱。(4)肺肾阴虚:干咳痰少,不易咳出,口干咽燥。五心烦热,燥热盗汗,气短眩晕,舌红苔少或苔光。

1.3纳入标准

1.3.1急性期纳入标准(1)符合上述西医诊断标准中的急性发作期的诊断;(2)符合以上中医辨证诊断;(3)年龄18~70周岁;(4)本次发作未使用过祛痰和镇咳药物;(5)依从性好,能配合完成本次试验。

1.3.2慢性期纳入标准(1)符合上述西医诊断标准中的慢性迁延期的诊断;(2)符合以上中医辨证诊断;(3)年龄18~70周岁;(4)48小时内未使用过祛痰和镇咳药物;(5)依从性好,能配合完成本次试验。

1.4排除标准

(1)对本药或对照药已知成分过敏、过敏体质或对多种药物过敏者;(2)合并其他心肺疾患;(3)真菌、矽肺、过敏等其他因素引起的慢性咳嗽或喘息;(4)伴严重心肝肾疾患,或肝肾功能异常者;(5)合并肿瘤、造血系统等严重原发性疾病及精神疾病患者;(6)必须使用激素或联合应用抗生素药物的患者;(7)妊娠及哺乳期妇女。

1.5治疗方法

1.5.1观察组(1)宣化降平清利汤,组成:炙麻黄12g、苏子12g、杏仁10g、白前10g、厚朴10g、陈皮10g、半夏10g、茯苓皮10g、桑白皮10g、大腹皮10g、生姜皮10g、射干10g、牛子10g、紫苑各10g,炙甘草5g。临症加减:由外感风热者加金银花、连翘;外感风寒者加荆芥、防风等解表;咳痰色黄者加黄芩、石膏;津亏痰干者加麦冬、沙参、花粉;气虚而少气者入党参、黄芪之类补益肺气;上盛下虚不纳气者加生地、肉桂补肾纳气;阳虚水泛者加温阳利水之品;胸高气促,额汗如珠,四肢厥冷之喘脱者加益气回阳固脱之参、附、姜、麦冬、五味子。用水煎熬,每日1剂,早晚分2次分服,每次200ml,疗程为一周,连续服用2个疗程。(2) 穴位敷贴,选取大椎、定喘(双)、肺俞(双)、肾俞(双)穴,药物选择包括白芥子、细辛、黄芪、苏子等,将贴敷组方打成粉末混合熬制,制成膏剂并固定在胶膏中心位置的垫环内(1cm内径)。将药物直接贴敷于所选穴位处,每天贴敷4小时即取下,连续贴敷14天。

1.5.2对照组对照组口服阿莫西林胶囊,一次0.5g,一天3次,盐酸氨溴索片,一次30 mg,一天2次。饭后服用,连续服用14天。

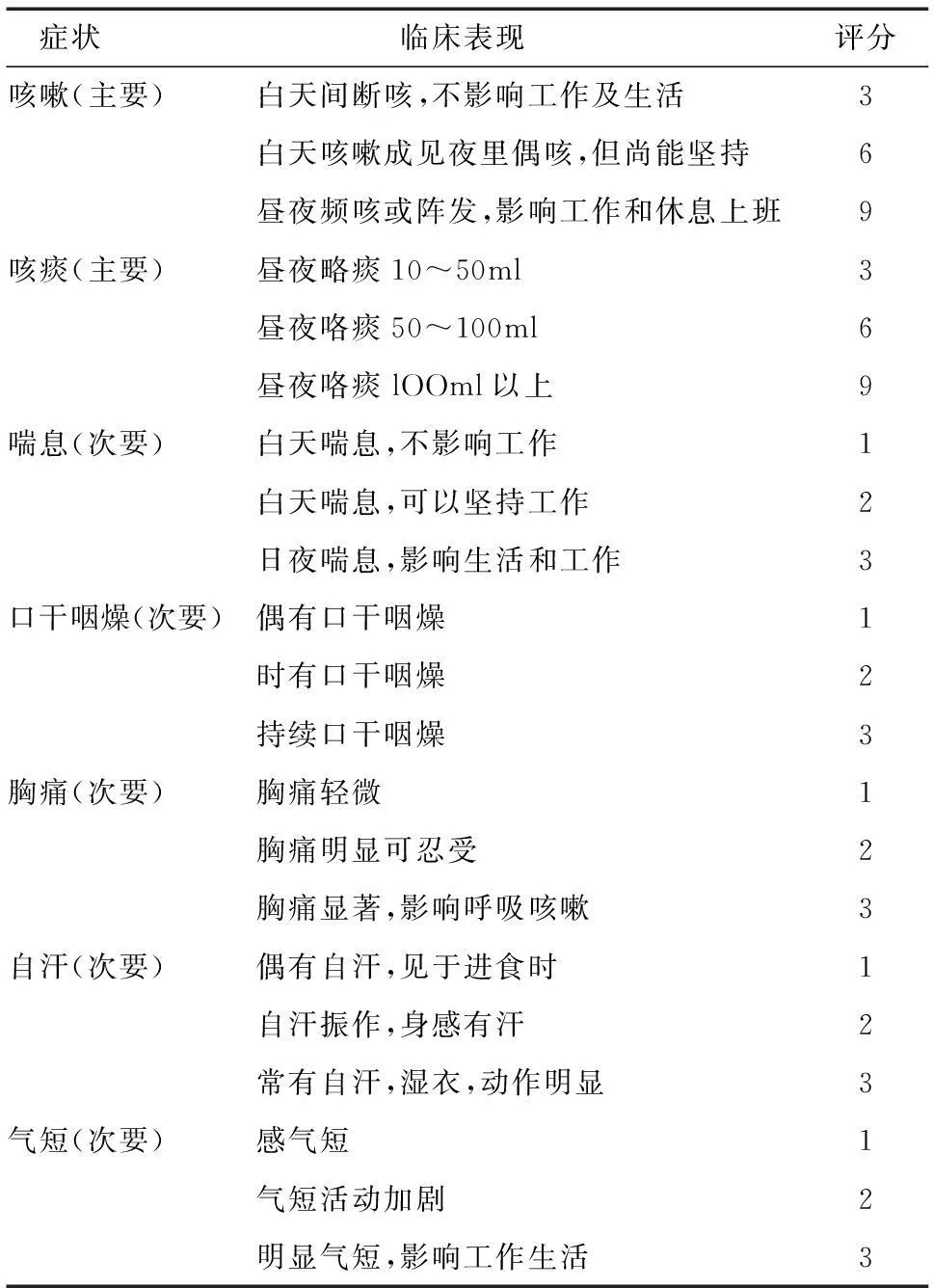

1.6症状分级量化[3]

慢性支气管炎中医分级量化,若无相应症状则即为0分,详见表1。

1.7观察指标

1.7.1中医症候积分及判断标准用药前1天、用药第7天和用药结束后各检查一次并记录症状及积分,计算疗效指数。疗效指数(N)=(疗前积分-疗后积分)/疗前积分×100%。临床控制:N≥95%,显效:70%≤N<95%,好转:30%≤N<70%,无效:N<30%。

1.7.2肺部X线检查所有患者在治疗前进行肺部X线检查,有胸片显示渗出病变者为阳性,无渗出者为阴性,治疗结束后对之前检查阳性者复查。

1.7.3血气指标所有患者在治疗前后抽取静脉血,进行血气指标(PH、PO2、PCO2)检查。

1.8统计学处理

2结果

2.1两组总疗效比较

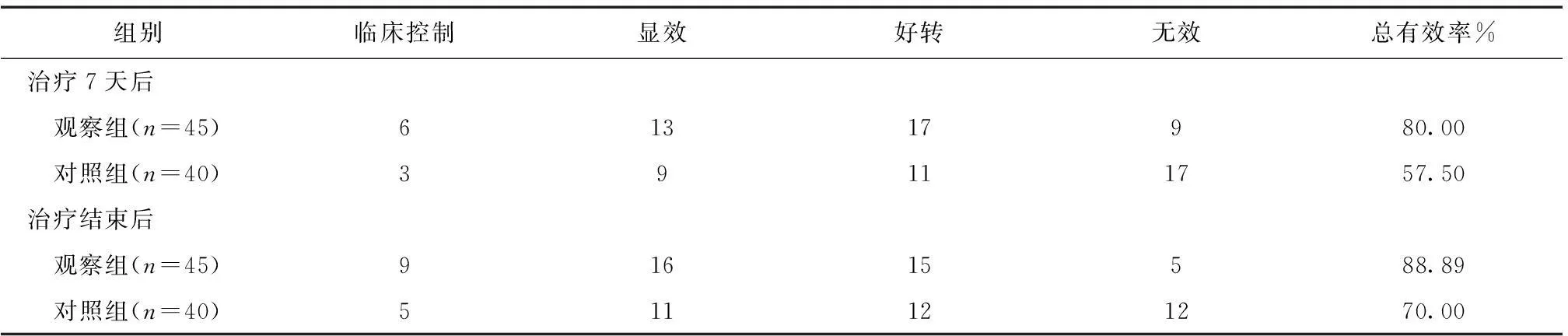

治疗7天后,观察组总有效率为80.00%,对照组总有效率为57.50%,经χ2检验,两组总有效率比较具有统计学意义(χ2=5.049,P=0.025)。治疗结束后,观察组总有效率达88.89%,对照组有效性率为70.00%,两组差异有统计学意义(χ2=4.722,P=0.030),详见表2。

表1 慢性支气管炎症状分级量化表

表2 两组治疗后疗效比较

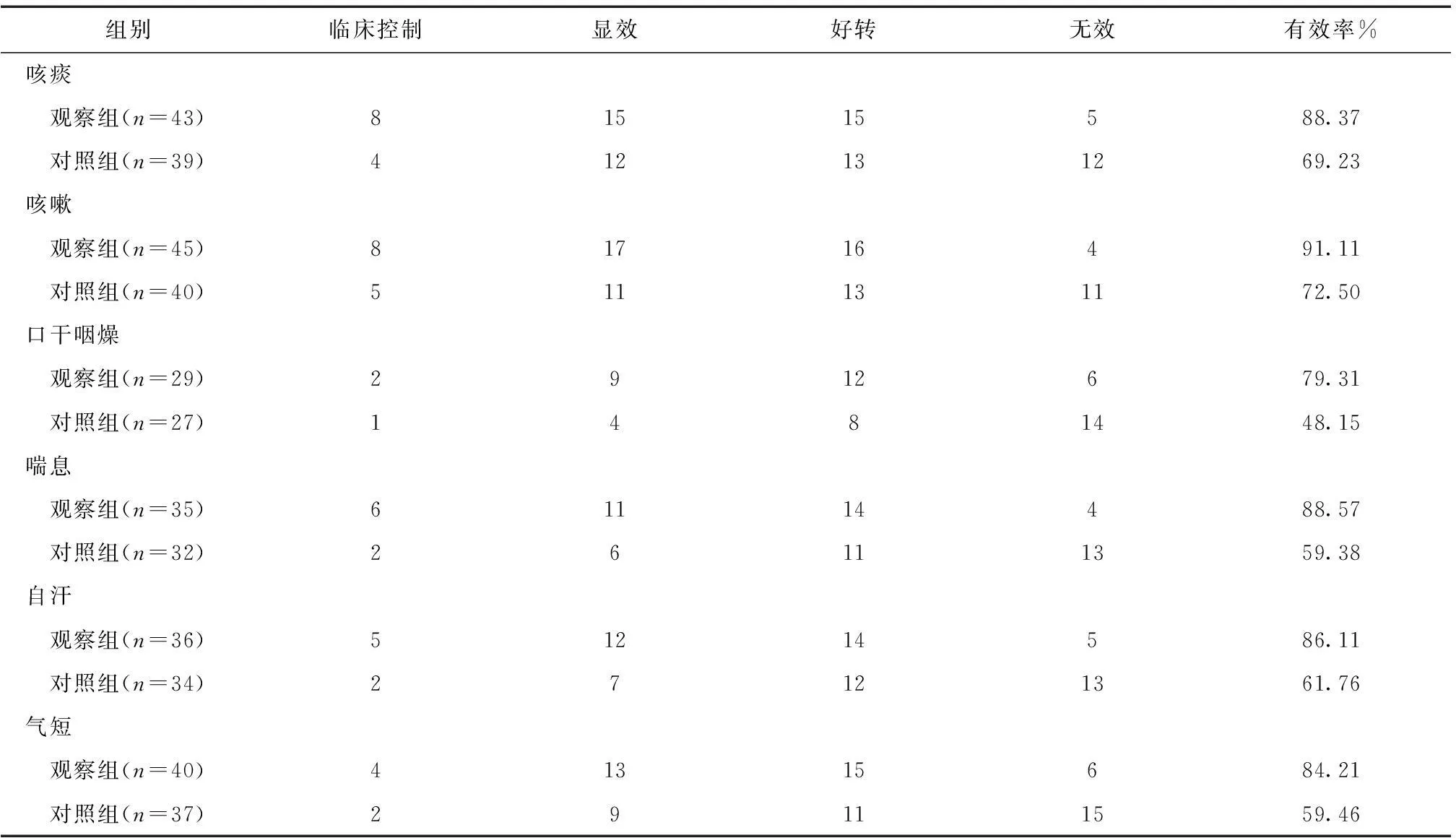

表3 治疗结束后两组单项症候疗效比较疗效比较

2.2单项症候疗效比较

治疗结束后两组咳痰、咳嗽、口干舌燥、喘息、自汗、气短症候比较,经χ2检验,观察组的有效率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

2.3症候积分比较

经t检验,治疗前两组积分差异无统计学意义(t=1.265,P=0.209),治疗前后两组积分均有所降低,差异有统计学意义(P<0.05),治疗7天后和治疗结束后,观察组较对照组积分改善明显,差异有统计学意义(P<0.05),详见表4。

表4 两组治疗前后症候积分的比较

注:与治疗前比较aP<0.05。

2.4两组胸片阳性率比较

经χ2检验,两组在治疗前胸片阳性率差异无统计学意义(χ2=0.033,P=0.857),两组治疗后胸片阳性率差异无统计学意义(χ2=0.287,P=0.592),两组治疗前后胸片阳性率差异有统计学意义(χ2=22.436,P<0.001;χ2=15.632,P<0.001),详见表5。

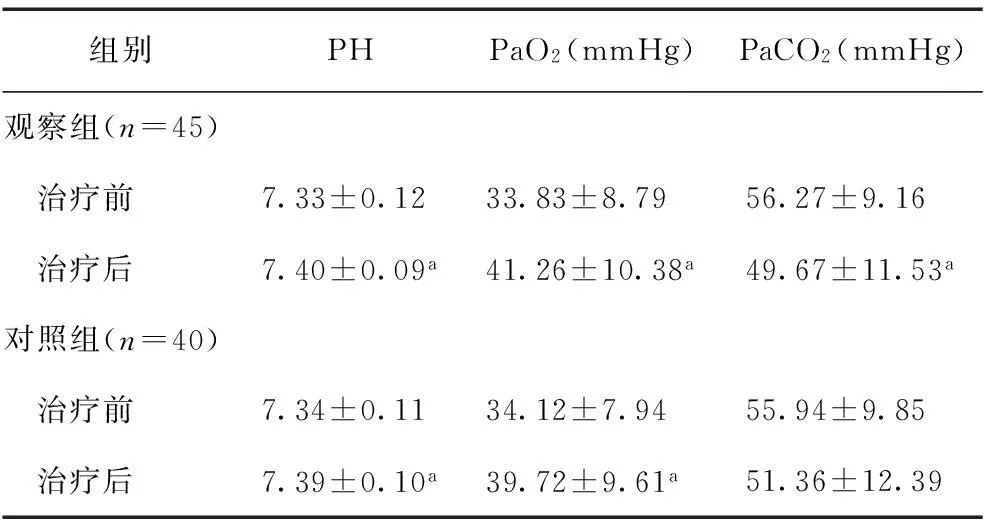

2.5血气分析指标比较

经t检验,两组在治疗前各血气指标差异均无统计学意义(P>0.05),治疗后,观察组血气指标较对照组改善明显,但无统计学意义(P>0.05)。组内比较,除对照组的PaCO2外,其他指标在治疗后均有所改善(P<0.05),详见表6。

表5 两组治疗前后胸片阳性率比较

表6 两组血气分析指标比较

注:与治疗前比较aP<0.05。

3讨论

慢性支气管炎是由于感染或非感染因素引起的气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。病理表现为支气管腺体增生、粘液分泌增多。疾病进展又可并发阻塞性肺气肿、肺源性心脏病,严重影响劳动力和健康。现代医学关于慢性支气管炎的确切病因及发病机制尚未完全清楚。一般认为是外因和内因两个方面共同作用的结果,当机体抵抗力减退时,气道敏感性增强,在吸烟、感染、理化、气候、过敏等外部因素的长期反复刺激下,可形成慢性支气管炎[1]。

在古代中医古籍中未有对慢性支气管炎独立论述和病名的记载,但在内科杂病中可觅其散在论述。慢性支气管炎属于“咳嗽”、“痰证”、“喘证”等范畴,临床上主要表现为咳嗽、咳痰、或伴有喘息等。《素问·咳论篇》指出“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”, 如《素问·阴阳应象大论篇》提出“肺者,气之本”,《素问·脏气法时论篇》提出:“肺苦气逆”,叙述了肺气肃降失司,收敛,则上逆为咳喘。《景岳全书·咳嗽》指出:“咳嗽一证,窃见诸家立论太繁,皆不得其要,……则咳嗽之要,止惟二证。何为二证?一曰外感,一曰内伤而尽之矣。”初起多因卫表不固或肺气亏虚,外感六淫之邪侵袭肺脏,宣发肃降功能失司, 肺气上逆,发为咳嗽,久则影响脾、肾功能,脾虚则不能运化水湿导致痰湿内生,肾气亏虚,不能摄纳,气不归根而导致喘促,咳、喘愈重,形成恶性循环,最终导致肺脾肾三脏俱损。内伤则因以三焦气化失宣,阳虚水液不运引。传统医学认为肺居上焦,谓之华盖,脾居中焦,可通调水道,运化水湿;肾居下焦,可升清降浊。三脏功能失常,则水液聚为痰饮,痰饮存肺则痰多,咳喘愈重;脾胃运化失司,痰湿内盛扰肺,故咳嗽咳痰;肾气不足,摄纳无权,则喘促气短。痰饮痹于体内愈加肺、脾、肾阳气之亏损,病情进展。即所谓:“肺为贮痰之器,脾为生痰之源”,故“其标在肺,其治在脾,其本在肾”[4]。

慢性支气管炎的病性总属本虚而标实,本虚以肺肾为主,标实为痰饮壅盛为主,治以祛痰除浊、扶正补虚[5]。本研究采用宣化降平清利汤联合穴位敷贴治疗慢性支气管炎,从疗效上看,观察组的总有效率明显优于对照组(P<0.05),各症候较对照组也有明显改善(P<0.05),胸片阳性率较对照组明显降低(P<0.05),血气分析指标也得到改善,但无统计学意义。

宣化降平清利汤方中,炙麻黄、白前、杏仁、紫苑可以宣肺止咳,化痰平喘;厚朴、苏子能开胸行气,燥湿除痰,平喘之功;大腹皮、茯苓皮、生姜皮桑白皮、清肺利水,散逆气;牛子、射干有清咽利喉,止喉间痰鸣之功;半夏、陈皮散逆气,祛痰满;炙甘草调和诸药,使之相互协同宣肺化痰,降气平喘,清肺利水。

穴位贴敷疗法又名冷灸,古代称做天灸,是中医学传统灸法中非火热灸的一种,其对人体的作用机理主要包括药物的直接作用和药物对俞穴刺激的间接作用两方面,通过皮肤吸收药物平缓,避免了口服或注射给药的时间—血液曲线的峰谷现象和首过效应[6]。本次治疗所取穴位主要为大椎、定喘(双)、肺俞(双)、肾俞(双)穴等, 大椎穴是督脉、手足三阳经的交会穴,《针灸甲乙经》:“三阳、督脉之会”。既为阳经之会又属督脉,是联系脏腑且又与脑府沟通的重要通路;定喘穴,经外奇穴,止咳平喘,通宣理肺;肺俞穴肺之背俞穴,《针灸资生经》:“凡有喘与哮者,为按肺俞,无不酸疼,皆为缪刺肺俞,令灸而愈”,平喘、止咳,同时根据个体差异,临证选取肾俞、脾俞、心俞等穴位。檀香在现代药理研究中发现其具有抗炎作用,且檀香辛散温通,不仅可助白界子等药温化痰饮,宣散肺气,其芳香走窜的特点还可帮助药物在人体内运行,吸收。麻油在本药中充当贴敷药物溶解剂,它将白苏子、麻黄和檀香中的有效成分挥发油类充分溶解,使人体吸收充分。同时麻油是油性物质,有保护皮肤的作用,故可减少皮渗及皮损发生的概率,有效降低皮损、皮渗严重程度,使贴敷药物更安全。以上药物共同作用,通过表皮吸收,穴位刺激,达病所,祛伏痰,激发人体正气,平衡人体阴阳。药物选择包括白芥子、细辛、黄芪、苏子、麻黄等,白芥子温肺化痰,利气,散结消肿, 有研究证明白芥子具有促进呼吸道黏液分泌作用;细辛解表通窍,温肺化饮,降逆气,镇咳喘,现代药理学研究证明细辛有抗炎作用,能降低渗出液及炎症组织中组胺的含量,同时可抑制PGE2或组胺引起的毛细血管通透性增加缓解炎症症状[7];黄芪补气升阳,益卫固表, 现代医学研究黄芪能增强网状内皮系统的吞噬功能,促进体液免疫和细胞免疫,还能对抗干扰素,增强机体耐缺氧及应激能力;苏子降气化痰,止咳平喘,温肺化饮,诸药共奏温肺化饮,止咳平喘,疏通经络,调整脏腑阴阳之功[8]。

综上所述,宣化降平清利汤联合穴位敷贴能明显改善患者临床症状及体征,疗效确切,且明显优于单纯西医治疗。

参考文献

[1]陆再英,钟南山.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2008:60-62,69-78.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.

[3]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:56.

[4]郭钊铭.中医辨证施治用于慢性支气管炎治疗临床分析[J].中国农村卫生,2014,(4):59-59,61.

[5]余国香.中医辨证治疗慢性支气管炎37例临床疗效观察[J].现代诊断与治疗,2014,25(2):260-261.

[6] VyasSP.Development and characterization of Pseud-olater based transdermal srug delivery system or diclofenal[J]. Drug Der Ind Pharm,1991.17(8):1041.

[7]小营卓夫.细辛挥发油抑制豚鼠离体回肠的收缩效应探析[J].汉方研究.1978,68(11):429.

[8]高学敏.中药学[M].第2版.北京:中国中医药出版社.2007.

(本文编辑:蒲晓田)