微创透穴埋线治疗中风后上肢痉挛性瘫痪98例

2015-12-28于川,申斌,许世闻等

微创透穴埋线治疗中风后上肢痉挛性瘫痪98例

于川申斌许世闻王迎伟

【摘要】目的观察微创透穴埋线法治疗中风后上肢痉挛性瘫痪的临床疗效。方法将100例患者随机分配至观察组和对照组,每组各50例。观察组、对照组各脱落1例。在基础治疗上,观察组给予微创透穴埋线治疗,对照组给予常规针刺治疗。两组分别于治疗前、治疗4周后采用美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale, NIHSS)评分、Fugl-Meyer上肢运动功能评分(Fugl-Meyer assessment,FMA)、改良ASHWORTH痉挛量表(modified Ashworth scale,MAS)、修订Barthel指数计分法(modified Barthel index,MBI )进行评定。结果治疗后两组各项评分较治疗前均有所改善(P<0.01),治疗后组间差异P<0.01,观察组的各项指标改善程度均优于对照组。结论微创透穴埋线法可提高中风后上肢痉挛性瘫痪患者的上肢运动功能,改善肌张力异常增高的程度,提高患者日常生活能力。

【关键词】微创透穴埋线;中风;上肢;痉挛瘫痪

【中图分类号】R255.2

基金项目:北京市平谷区中医医院院内科研项目(zyyn2013-01)

作者简介:于川(1982- ),女,硕士,主治医师。研究方向:脑血管病的中西医结合治疗。E-mail:yuchuan106@126.com

收稿日期:(2014-11-26)

作者单位:101200北京市平谷区中医医院针灸科

中风病大体上相当于西医的脑血管病,是指由于脑局部血液循环障碍导致的神经功能缺损综合征。据统计,中风发病后1周内经急救存活的患者中,有73%~86%出现偏瘫或单瘫,71%~77%有行动困难,47%不能独自坐立[1],大部分患者在恢复过程中,会出现肌张力增高甚至痉挛。因上肢功能较下肢更为广泛和复杂,偏瘫上肢的功能恢复难于下肢,当上肢肘臂发生痉挛时,则康复速度更慢,结局更差[2],严重影响患者的生活质量。笔者采用微创穴位埋线治疗中风后上肢痉挛性瘫痪,并设立对比研究,现将结果报告如下。

1对象与方法

1.1对象

所有病例均为2012年1月至2014年7月在北京市平谷区中医医院针灸科住院治疗的中风后痉挛性瘫痪患者,共100例。按照随机化临床试验原则,采用SAS统计软件获取随机号与组别,并用不透光的专用牛皮信封密封,病人就诊后,对所有符合纳入标准的病例,(启封)将患者分配至观察组和对照组,每组各50例。脱落病例观察组1例、对照组1例,均无病情加重及不良反应发生,其中1例因家人无法继续陪护提前出院,1例无明确原因主动要求退出。列入统计98例,观察组49例,对照组49例。观察组中,男37例,女12例;年龄最小38岁,最大75岁,平均年龄(58.5±10.0)岁;病程最短14天,最长150天,平均(68.1±19.1)天;脑梗死42例,脑出血7例。对照组中,男34例,女15例;年龄最小37岁,最大77岁,平均年龄(55.7±11.8)岁;病程最短15天,最长150天,平均(71.9±19.1)天;脑梗死40例,脑出血9例。经统计学分析,两组患者一般资料组间比较差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组编写的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》制定的标准[3],并经颅脑CT或 MRI证实为脑梗死或脑出血患者;

1.2.2中医诊断符合国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断和疗效评定标准》[4]。

1.3纳入标准

(1)符合诊断标准者;(2)年龄30~80岁者;(3)病程2周至6个月者;(4)上肢运动功能障碍为首次出现;(5)生命体征稳定,神志清楚,可配合查体及治疗者;(6)用改良的Ashworth量表[5]评定,瘫痪上肢肌张力≥Ⅰ级;(7)签署知情同意书者。

1.4排除标准

(1)年龄在30岁以下,80 岁以上者;(2)多次中风(>1次),遗留有上肢肢体功能障碍及肌张力异常;(3)因失语、痴呆、听理解障碍,导致沟通障碍者;(4)由脑肿瘤、脑外伤、代谢障碍、肩关节炎等疾病引起的上肢功能障碍者;(5)其他原因引起的肌张力障碍者;(6)病情危重,或合并心、肝、肾、造血系统和内分泌系统等严重原发性疾病,精神病患者;(7)已接受其他相关治疗可能影响本次研究疗效观察者;(8)妊娠或哺乳期患者。

1.5脱落标准

(1)未按规定治疗,依从性差者;(2)治疗过程中发生意外事件而提前终止治疗者;(3)因其他原因自行退出者。

1.6基础治疗

(1)药物治疗:所有病例均根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[2]常规使用药物,主要包括对症、支持和防治并发症治疗,如抗血小板聚集、降压、降糖、降脂及改善循环等,但不得使用可能影响肌张力的药物,如巴氯芬、乙哌立松等。(2)康复训练,根据《中国脑卒中康复治疗指南》[6]制定,包括抗痉挛肢位的摆放、关节活动度的训练、Bobath方法的上肢主动、被动运动功能训练。每周治疗5次,休息2天,共治疗20天。

1.7观察组治疗方案

微创穴位埋线疗法治疗方案:

治疗前准备:(1)心理准备:治疗前向病人详细介绍本疗法的治疗特色,消除病人的紧张心理,积极配合治疗。(2)物品准备:包括一次性微创埋线针(春乐牌,山东威高集团康利达医用制品有限公司生产,批号:120601)、生物可降解的PGLA埋线线体、常规消毒所用的碘伏、75%酒精及棉球、胶贴。

取穴:靳氏肩三针由肩Ⅰ针透肩Ⅱ针到肩Ⅲ针,曲池透尺泽到曲泽,后溪透劳宫到合谷。

操作:(1)患者仰卧位,暴露所需埋线部位,微握拳。(2)用碘伏消毒施术部位局部皮肤,以进针点为中心,用螺旋形动作从中心向外旋转涂擦,直径在2cm以上,待碘伏干后,用75%酒精脱碘,范围要大于碘伏消毒面积,待干后方可埋线。(3)准备针具和线体,用右手拇指和食指、中指捏住针柄,食指反复压下弹簧几次,检查针管、针芯配合状态;(4)上肢透穴操作:在弹簧自然状态,用小镊子取三段可降解线体,依次置于埋线针针管的前端,用镊子将线体连续推入针管。左手拇、食指绷紧进针部位皮肤,右手持针,迅速用腕力将针刺入皮下,进一步伸入适宜深度。在获得针感后,轻轻推动针芯,将线体完全植入穴位内,同时退出针体,将三段线体连续植入穴位的肌层内。出针后,立即用干棉球压迫针孔片刻,并敷医用胶贴。(5)下肢穴位埋线操作时,在弹簧自然状态,用小镊子取一段可降解线体,置于埋线针针管的前端,用镊子将线体推入针管中,左手拇、食指绷紧进针部位皮肤,右手持针,迅速用腕力将针刺入皮下,进一步伸入适宜深度。在获得针感后,轻轻推动针芯,将线体完全植入穴位内,同时退出针体,将线体连续植入穴位的肌层内,出针操作同前。以上操作参照《微创埋线与临床治疗应用》[7]11执行。疗程:每14天治疗一次,共治疗2次。

1.8对照组治疗方案

采用常规针刺治疗,治疗方案参照国家中医药管理局医政司编写《脑梗死恢复期诊疗方案》[8]执行:主穴:肩髃、曲池、手三里、外关、合谷,常规消毒后,采用北京中研太和牌0.30Ф×40mm毫针,取上述穴位,出现针感后,平补平泻法。留针30分钟,每日针刺一次,连续治疗5天,间隔2天,共治疗20次。

注:靳三针之肩三针取穴根据《靳三针临证配穴法》[9]。余穴取穴根据《经络腧穴学》(新世纪第1版)[10]。

1.9观察指标

两组患者均于入组前、入组后28天进行评价。

采用美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale, NIHSS)[11]评价神经功能缺损情况。

采用改良ASHWORTH痉挛量表(modified Ashworth scale,MAS)评价肘关节痉挛的程度:[5](1)0级:肌张力无增加;(2)1级:肌张力轻度增加,受累部分被动屈伸时,关节活动范围(Range Of Motion, ROM)之末时呈现最小阻力或突然出现的卡住和放松;(3)1+级:肌张力轻度增加,在ROM后50%范围内出现突然卡住,然后在ROM的后50%均呈现最小阻力;(4)2级:肌张力较明显增加,通过ROM的大部分时,肌张力均明显增加,但受累部分能容易的移动;(5)3 级:肌张力严重增高,被动运动困难;(6) 4 级:强直,受累部分被动屈伸时呈强直状态而不能动。

采用简化Fugl-Meyer上肢运动功能评分(Fugl-Meyer assessment,FMA)评定[12]111上肢运动功能:分别从腱反射活动、屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴有协同运动的活动、脱离协同运动的活动、腕稳定性和手指运动等10个方面能进行评估,最高分66分,最低分0分,分数越高代表运动功能越好。

采用修订Barthel指数计分法(modified Barthel index,MBI )[12]119进行日常生活能力评定,总分最高100分,最低0分,得分越高日常生活能力越好。

1.10统计学处理

2结果

2.1两组患者治疗前后NIHSS评分比较

表1结果显示,治疗前两组NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后两组评分与治疗前相比较差异均有统计学意义(P<0.01),两组组间比较有统计学意义(P<0.05)。

表1 治疗前后两组NIHSS评分比较 ,分,n=49)

注:与同组治疗前相比,aP<0.01;治疗后与对照组比较,bP<0.05

2.2两组患者治疗前后患侧上肢运动功能Fugl-Meyer评分比较

表2结果显示,治疗前两组Fugl-Meyer评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后两组评分与治疗前相比较差异均有统计学意义(P<0.001),两组组间比较有统计学意义(P<0.005)。

表2 两组治疗前后患侧上肢运动功能Fugl-Meyer

注:与同组治疗前相比,aP<0.001;治疗后与对照组比较,bP<0.005

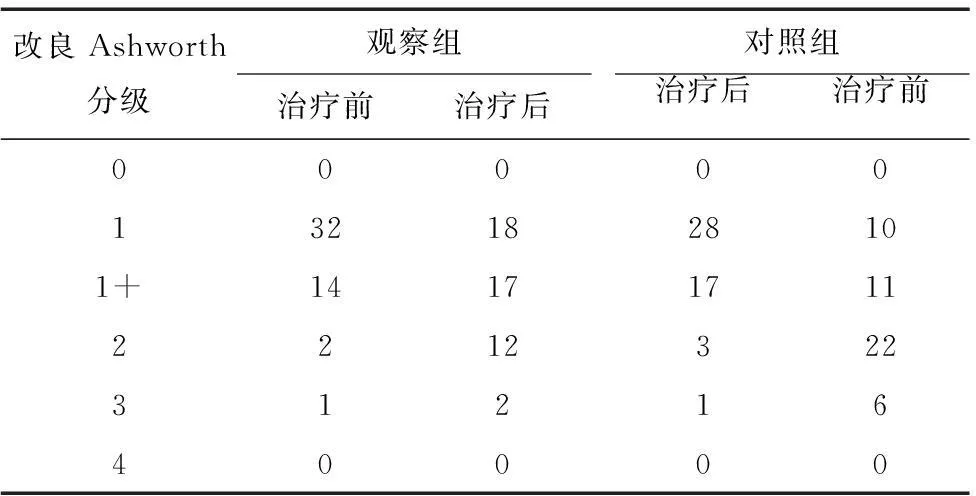

2.3两组治疗前后改良Ashworth评定等级分布情况比较

经卡方检验,治疗前两组改良Ashworth评定等级分布情况的比较,差异无统计学意义(χ2=0.75,P=0.86),具有可比性。治疗后两组改良Ashworth评定等级分布情况均较治疗前相比较,有统计学意义(P<0.001),组间比较差异,有统计学意义(χ2=8.5,P=0.0365)。

表3 两组治疗前后改良Ashworth评定情况比较(例)

2.4两组患者治疗前后修订Barthel指数计分(MBI)比较

两组患者治疗前MBI评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组评分与治疗前相比较差异均有统计学意义(P<0.001),两组评分组间比较差异有统计学意义(P<0.01)。

表4 两组治疗前后修订Barthel指数计分

注:与同组治疗前相比,aP<0.001;治疗后与对照组比较,bP<0.01

2.5安全性评价

治疗过程中,两组均无晕针、穴位局部感染、皮下血肿等不良事件发生。

3讨论

据Brunstrom偏瘫六阶段理论[13],中风恢复期患者在联合反应阶段(阶段Ⅱ)开始出现肌张力增高,后逐渐加重。中风后肌张力增高是由于脑高级运动调控中枢受损,使其对脊髓等低位运动中枢的调控及抑制作用中断,致使低级中枢的原始功能释放,运动环路的兴奋性增强,导致在低位中枢控制下,以上肢屈肌群和下肢伸肌群为主的肌张力增高的痉挛状态[14]。虽然肌痉挛可对患者的行走、转移、静脉回流和减轻水肿等起到帮助作用,但也可对患者日常生活能力、个人卫生、肩关节和睡眠产生不利影响,造成关节挛缩和压疮,严重阻碍患者神经肌肉功能的恢复[15]。现代康复医学理论认为,中风后痉挛性瘫痪的治疗,应以协调肌群间肌张力的平衡为重点,抑制痉挛肌,兴奋拮抗肌。康复运动疗法包括神经发育技术、手法治疗、功能性活动等,可缓解上肢屈肌力量,减轻上肢痉挛,改善手功能[16],物理治疗主要包括温热疗法、寒冷疗法、电刺激疗法、振动疗法和运动康复疗法等[17]。

中风后上肢痉挛表现为肘臂挛急、屈伸不利,早在古代即有相关论述,如《灵枢·邪客》中“邪气恶血,固不得住留,住留则伤筋络骨机关,不得屈伸,故拘挛也”。《针灸甲乙经》中 “偏枯……肩时中痛,难曲伸,手不可举重,腕急”,《肘后歌》:“更有手臂拘挛急,尺泽深刺去不仁。”手三阴经筋、阴跷脉行走于上肢内侧,手三阳经筋、阳跷脉行走于上肢外侧。中风后气血逆乱,血行受阻,阴阳脉气失调,患侧肢体阴、阳两侧经脉气血的不平衡,呈阳缓而阴急状态而出现上肢挛急[18]。在针刺治疗痉挛瘫痪的过程中,应以协调肌群间肌张力的平衡为重点,协调和平衡主动肌和拮抗肌之肌张力,促进共同运动向分离运动转化,抑制和控制痉挛[19]。综观文献,毫针、电针、针药结合,针灸与康复结合,均能有效地减轻痉挛程度,对上运动神经元损伤造成的痉挛状态有确切的治疗效果,使针灸治疗本病显示出其独特优势[20]。

在临床中发现因中风恢复期患者久不能动,气血凝滞,经脉为痰瘀所阻,针刺时往往得气较慢,留针时间太短则难以疏通经脉,而长时间留针又不利于患者上肢良肢位的摆放,被动牵拉易造成刺激肌肉的损伤,引起患侧上肢肌张力异常增高或肩痛的发生。微创埋线法是穴位埋线疗法的进一步发展,是用一次性微创器械将人体可以吸收的生物可降解线体注入相应穴位,通过注入的线体在经络穴位内形成长期刺激而发挥治疗作用,其包含了穴位封闭、针刺、刺血、埋针等多种刺激效应,是一种复合性的治疗方法[7]9,该法可长久刺激穴位,激发经气,疏通经脉气血,又无造成肌肉损伤之弊。

本研究选取上肢关节处伸肌、屈肌侧的有效穴位,肩关节处取岭南针灸名家靳瑞教授在传统取穴方法上改进的靳氏肩三针,有文献表明对于肩部疾病,靳三针之肩三针临床疗效优于传统取穴方法,且取穴方便,临床容易操作[21]。肘关节周围取多气多血的手阳明经合穴曲池、肱二头肌肌腱处的手太阴肺经合穴尺泽、手厥阴心包经合穴曲泽,既可柔筋润关,又可达阴阳既济之效;掌指关节处取手太阳小肠经输穴并与督脉相通之后溪,手厥阴心包经荥穴劳宫,手阳明大肠经合穴合谷,不仅可舒筋活络止挛,还可安神醒神。手法上以透刺为主,一针透三穴,既可扩大刺激面积,增加针刺强度,又可使针感易于传导。由肩Ⅰ针透肩Ⅱ针到肩Ⅲ针,曲池透尺泽到曲泽,后溪透劳宫到合谷,直接刺激局部的感觉神经和运动神经,促进局部血液循环,协调和平衡肌群间的张力,从阳到阴,从阴到阳,加强多条经脉之间的气血联系,使经气交贯,阴阳相得,以达到通关利节,濡养经筋的作用,肩、肘、腕、指部的阴阳经络气血得以疏通,故利于肩、肘、腕、指关节拘急痉挛的恢复。

本研究的结果表明,微创透穴埋线可疏通上肢阴阳经经脉气血,调节异常肌张力,以改善患者上肢运动功能,提高患者的日常生活能力,且微创埋线针和线体均为一次性,不仅方便医生操作,同时也避免了不同病人之间的交叉感染,患者痛苦小,患者易于接受,值得临床推广。

参考文献

[1]凌振芬,鲁佑瑜.妙纳治疗34例脑卒中后肢体痉挛性瘫痪的临床观察[J].中国临床神经科学,2000,8(2):156.

[2]秦茵,毕胜,王福根.脑卒中上肢功能常用评价方法及临床应用[J].中国康复医学杂志, 2004, 19(3): 232- 234.

[3]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2010)[S].中国临床医生,2011,39( 3) :67-73.

[4]国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断和疗效评定标准[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[5]张通.脑卒中的功能障碍与康复[M].北京:科学技术文献出版社,2006:16.

[6]张通.中国脑卒中康复治疗指南[M].北京:人民卫生出版社,2012:21-22.

[7]孙文善.微创埋线法与临床治疗应用[M].北京:中医古籍出版社,2010:9,11.

[8]国家中医药管理局医政司.22个专业95个病种中医诊疗方案[M].北京:中国中医药出版社,2011:12.

[9]柴铁劬.《靳三针临证配穴法》[M].北京:人民卫生出版社,2009:69-70.

[10]沈雪勇.《经络腧穴学》[M].北京:中国中医药出版社,2003:50-198.

[11]Marleen H de Groot,Stephen. J. Phillips,Gail .A. Eskes.Fatigue associated with stroke and other neurologic conditions[J].Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,2003,84(11):1714-1720.

[12]陈晓春,潘晓东.神经科查体及常用量表速查手册[M].北京:化学工业出版社,2013:111,119.

[13]戴红.康复医学[M].北京:北京大学医学出版社,2004:13.

[14]朱镛连.神经康复学[M].北京:人民军医出版社,2001:524.

[15]陈晓军,陈利芳,章旭萍.电针夹脊穴为主治疗中风后痉挛性偏瘫的临床疗效评价[J].中华中医药学刊, 2014, 32 (4):744.

[16]马诚,彭丽萍,谢志强,等.综合康复治疗对脑卒中偏瘫痉挛的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2004,26(1):50-51.

[17]缪鸿石.康复医学理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社,2000:336.

[18]刘立国.中风后遗症病机的论述[J].中医杂志,2001(11):56.

[19]余兆安,叶晓红,章薇.恢刺痉挛肌起止点治疗中风病痉挛瘫痪30例[J].湖南中医药杂志,2012,28(4):106.

[20]金锦兰.针刺治疗中风后痉挛性偏瘫的研究进展[J].甘肃中医,2010,23(4):72.

[21]张雷,姚正业.“靳氏肩三针”与“传统肩三针”临床疗效比较后的体会[ J ] .针灸临床杂志,1998,14 (1) :1-2.

(本文编辑:蒲晓田)