乐山市土地利用与生态环境耦合关系研究

2015-12-27胡小宇冉瑞平

胡小宇 冉瑞平

(四川农业大学管理学院,四川 成都 611130)

土地利用与生态环境之间存在着相互影响、相互制约的关系。随着经济社会的发展,土地利用与生态环境的关系日益得到国内外学者的关注。国外学者多侧重于城市土地利用对生态系统影响的研究[1-3]。王万茂、李边疆运用灰色关联分析与系统动力学两种方法,设计了系统耦合关联分析与系统动力学模拟分析两种思路对土地利用与生态环境耦合关系进行研究[4]。王兰霞等运用复合物元模型对哈尔滨市土地利用与生态环境协调度的空间差异进行评价,结果显示哈尔滨市域内土地利用与生态环境协调状态空间差异明显[5]。李冠英等通过建立相应的指标体系,对南京市土地利用效益耦合度进行研究,发现土地利用效益之间矛盾依然存在[6]。张乐勤、侯培、王新杰分别从城镇化与土地集约利用、城镇化与生态环境的耦合协调度进行研究,研究表明耦合协调度稳中有升,区域之间差异显著[7-9]。已有文献大多侧重于对非农用地与生态环境的耦合关系进行研究,而较少将农地利用纳入土地利用的范围与生态环境的耦合关系进行研究。

本文以乐山市为研究区域,将农地利用对生态环境的影响考虑在内,通过构建土地利用与生态环境两个子系统的评价体系和函数模型,定量分析2003-2013年乐山市土地利用与生态环境的耦合关系,并就提高土地利用与生态环境的耦合发展度提出相关对策建议。

一、研究区域概况

乐山市位于成都、川南、攀西三大经济区结合部,横跨成渝经济区、成绵乐发展带和沿长江发展带,北与眉山接壤,东与自贡、宜宾毗邻,南与凉山相接,西与雅安连界。全市土地总面积12826 平方公里,占全省总面积的2.64%,山地、丘陵、平原分别占66.5%、21%、12.5%,东北部为丘陵区,中部为河谷平原区,西南部为山区。2013年全市总人口为356 万人,实现地区生产总值1134.79亿元,城镇化率达到44.53%。耕地比例、居民点工矿用地比例、交通水利用地比例与未利用土地比例分别 为18.41%、4.33%、1.33%和4.39%,森林覆盖率达54.25%。

2003-2013年,乐山市经济社会快速发展,全市国内生产总值由215.57亿元增至1134.79亿元,年均增幅超过10%;固定资产投资总额由79.04亿元增至781.02亿 元;建成区面积由111.11 平方公里增至127.64 平方公里。在经济社会快速发展的同时,乐山市生态环境保护力度也不断加大,“三废”排放量逐年减少,工业废水排放量由11089.4 万吨波动降至4297.6 万吨,其中峰值出现在2004年,达到11685 万吨;工业二氧化硫排放量由82793 吨波动降至46698 吨,2004年达到最大为93208 吨;工业固体废弃物排放量由12848 吨降至67840 吨。

二、土地利用与生态环境耦合关系评价体系

土地利用与生态环境的耦合度是一个定量表示土地利用结构、程度、效益和生态环境保护之间关系的指标,是把土地利用指标和生态环境要素作为自变量的一个函数,评价体系的构建应遵循整体性、科学性、层次性、可行性和资料的可获取性等原则[10]。

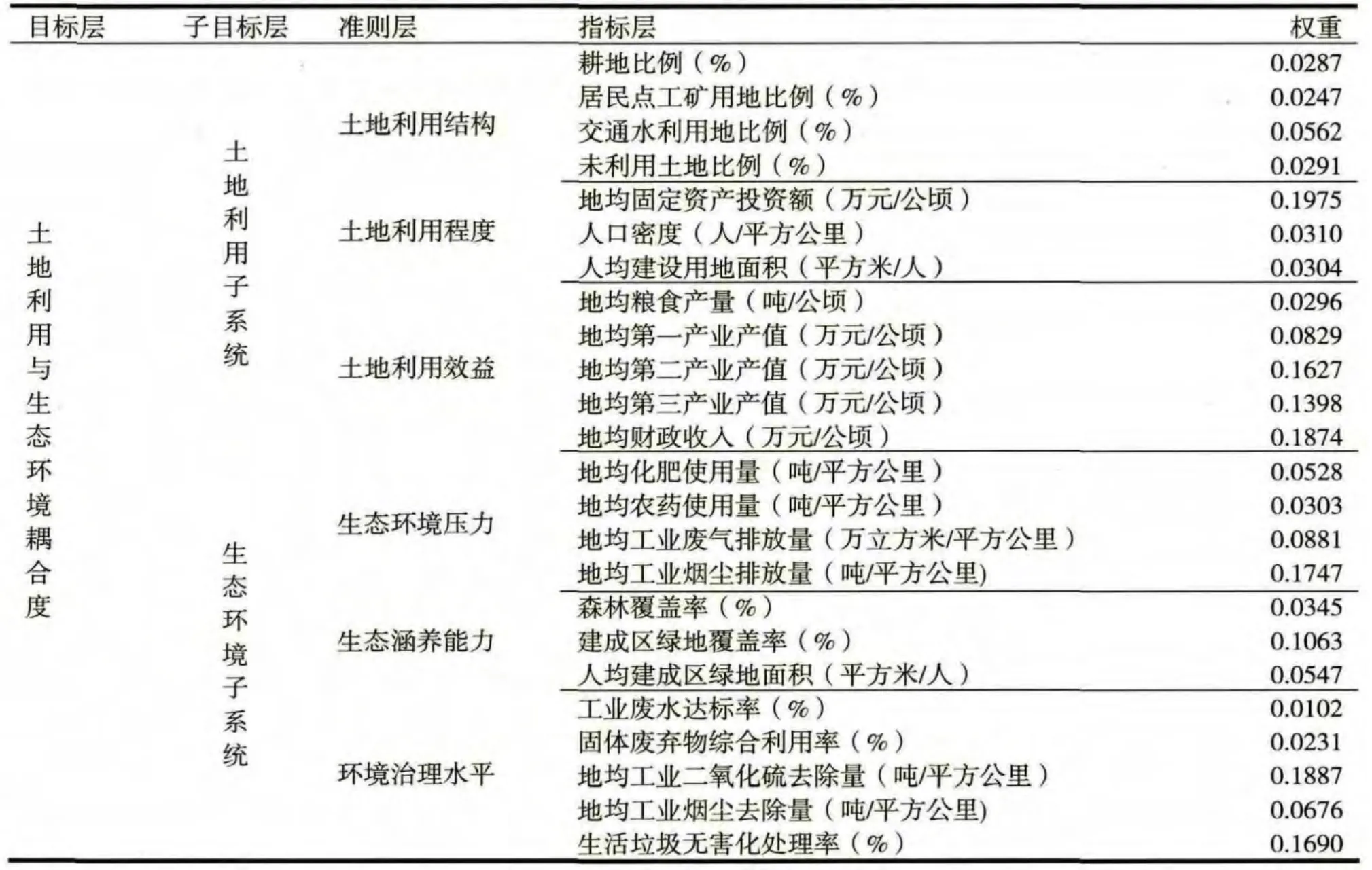

多位学者[11-13]从土地利用结构、土地利用强度、土地利用效益等三个方面构建由多个指标组成的土地利用子系统,从生态环境压力、生态涵养能力、生态治理水平三个方面构建了由多个指标组成的生态环境子系统,具有较强的可操作性。本文在借鉴相关研究[14-18]的基础上,构建出符合乐山市实际情况的耦合度评价体系(见表1)。

三、土地利用与生态环境耦合关系的评判

(一)数据来源

本文研究的基础数据是由《乐山市统计年鉴》(2003-2013)、乐山市国民经济和社会发展公报(2003-2013)、《乐山市土地利用总体规划》(2006-2020)以及乐山市国土资源局相关资料整理而成。

表1 乐山市土地利用与生态环境耦合关系评价体系

(二)评价原理

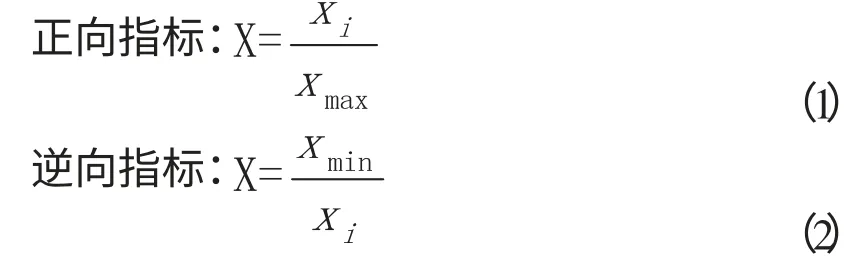

1.数据标准化处理。由于在不同的评价体系中,各指标因性质不同而有不同的量纲和数量级,无法直接进行比较,因此需要对数据进行标准化处理。本文采用“阈值法”[19]对原始数据作标准化处理,其公式为:

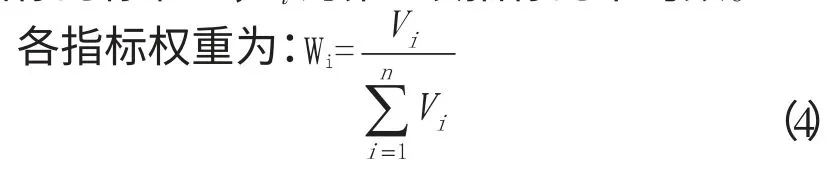

2.指标权重的确定。为了更准确地得到各指标的权重W,本文采用变异系数法和熵值法分别确定权重,然后取两种方法的平均值,最终确定各指标的权重[19]。

变异系数法确定权重的公式为:

式中,V 为第i 项指标的变异系数,σi为第i项指标的标准差,Xi为第i 项指标的平均数。

熵值法确定权重的公式为:

①第n 项指标下第m 项参评指标的比重:

其中,fij为指标标准化数值。

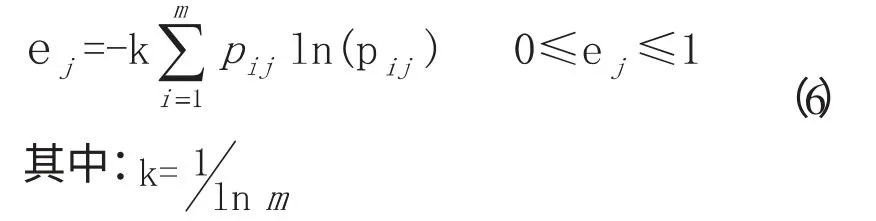

②各评价指标的熵值ej:

③计算各评价指标的差异系数:

④第m 项指标的权重为:

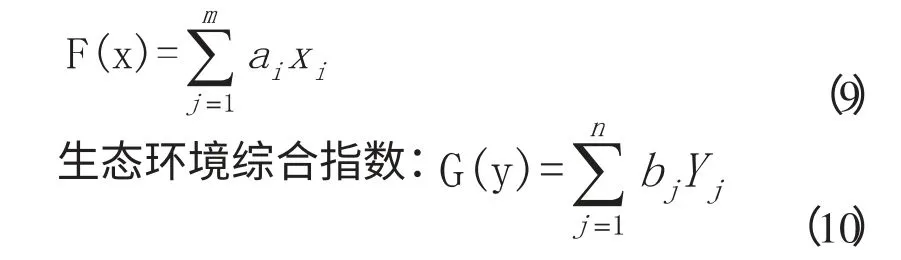

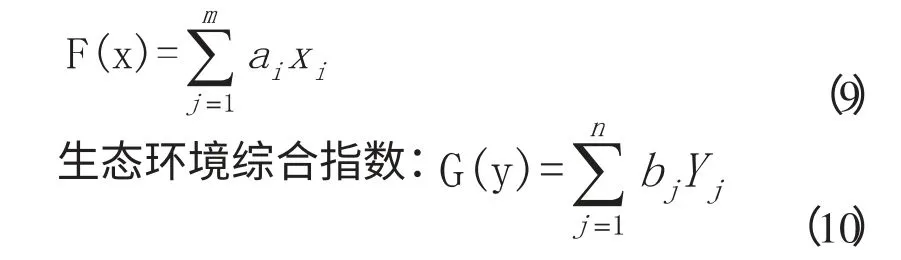

本文选取土地利用综合指数F(x)和生态环境综合指数G(x),分别作为土地利用和生态环境的定量评价指标。

土地利用综合指数:

式中Xi、Yj分别为土地利用子系统与生态环境子系统各指标的标准化值,a 和b 为上文所求权重。

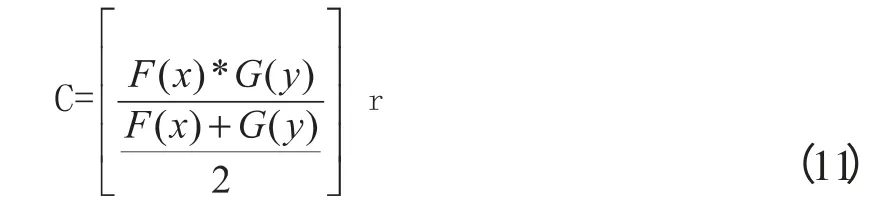

3.耦合模型的构建。F(x)与G(y)的离差越小,土地利用与生态环境的协调度越高,耦合水平也越高,据此构建土地利用子系统与生态环境子系统的耦合模型[20]。

土地利用与生态环境耦合度公式:

式中,C 为耦合度,C 的数值越大,表明土地利用与生态环境的耦合度越高;r 为调节系数,r≥2,为了计算方便,本文取r=2;F(x)为土地利用综合指数,G(y)为生态环境综合指数。

为了全面反映土地利用与生态环境的整体功能与综合效益,进一步计算土地利用与生态环境的耦合发展度,本文构建定量描述二者耦合发展度的指标,并以此作为评判乐山市土地利用与生态环境耦合关系的依据。

式中,D 为耦合发展度,耦合发展度越高,表明土地利用与生态环境的耦合程度越好;T 为土地利用与生态环境综合评价值,α、β 分别为土地利用与生态环境综合评价权重,由于土地利用与生态环境保护同等重要,故α、β 取值均为0.5[20]。

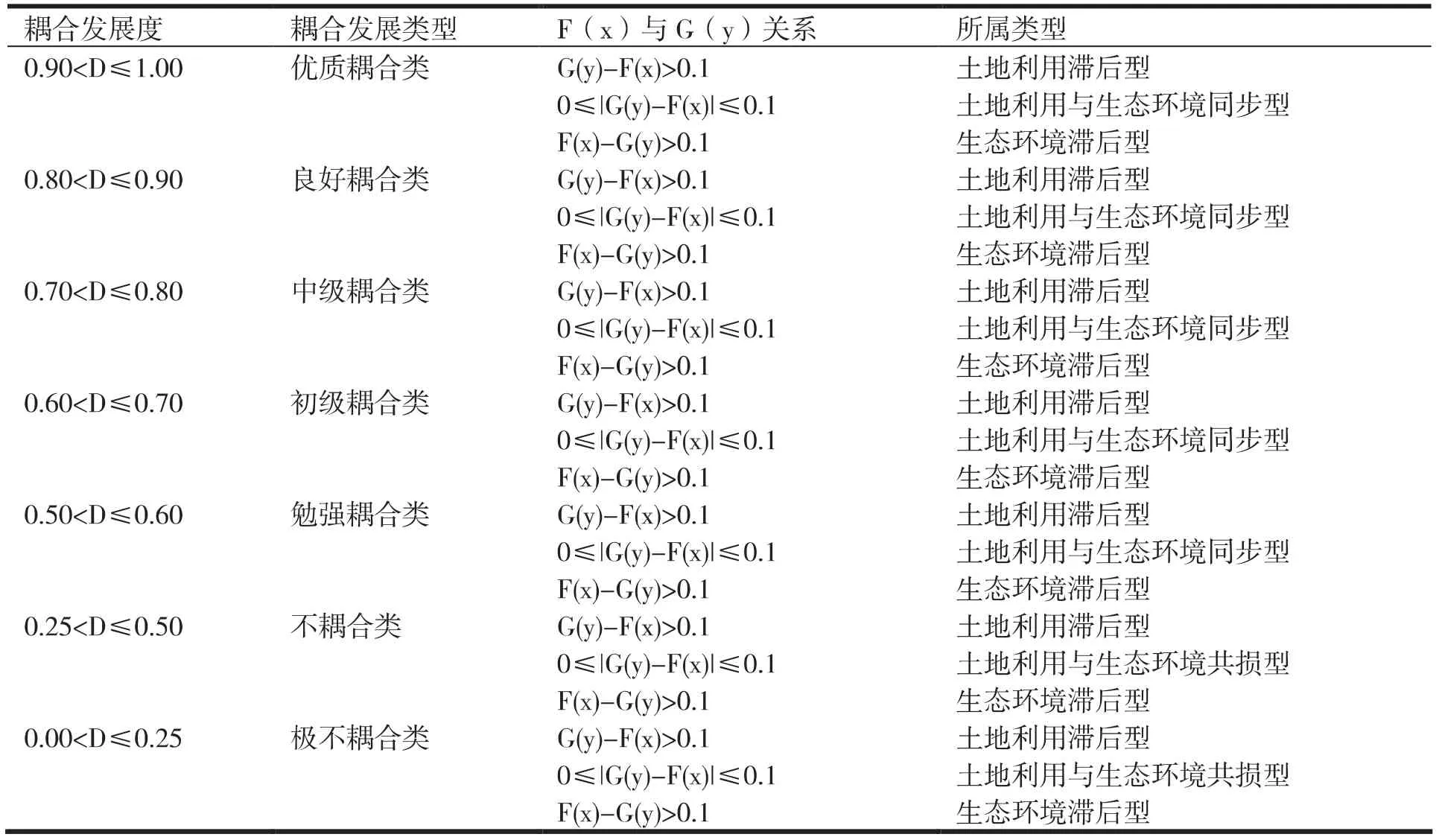

4.等级评定。杨士弘根据D 值的大小将环境与经济的耦合发展度划分为3 大类10 个小类,再根据F(x)与G(y)的对比关系划分经济滞后型、环境经济同步型和环境滞后型[21]。丁润超根据D 值大小将协调度划分为协调类和不协调类,其中协调类划分为勉强协调类、初级协调类、中级协调类和优质协调类,不协调类划分为濒临失调类和失调类[22]。本文在借鉴相关研究的基础上,结合乐山市的具体情况进行适当简化和调整,拟定出土地利用与生态环境耦合度的评价标准及其所对应的类型(详见表2)。

本文以乐山市2003-2013年的统计数据作为研究基础,进行数据标准化处理后确定各指标权重(见表1),根据公式(9)-(13)计算后得到土地利用与生态环境的耦合发展度D,并结合评价标准及分类体系进行对比分析,最终得到评价结果,详见表3。

(三)结果分析

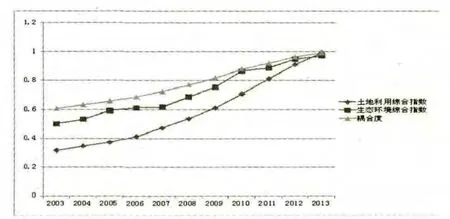

1.土地利用与生态环境综合指数分析。从表3 可以看出,2003-2013年乐山市土地利用与生态环境综合指数均呈上升趋势,其中土地利用综合指数由0.3150 提高至0.9931;生态环境综合指数由0.5013 提高至0.9726。两者的总体提高幅度较大(如图1),表明乐山市土地利用状况与生态环境状况发展良好。2003-2010年乐山市土地利用综合指数均小于生态环境综合指数,表明土地利用程度总体上落后于生态环境保护,表现为土地利用滞后型;2011-2013年乐山市土地利用综合指数与生态环境综合指数差距在0.1 以内,表明土地利用与生态环境保护同步发展。

2003-2005年,乐山市地均固定资产投资仅由65.81 万元/平方公里增至93.97 万元/平方公里,森林覆盖率大幅提升,2005年全市森林覆盖率达到52.5%,地均工业烟尘去除量、地均工业二氧化硫去除量和生活垃圾无害化处理率比2003年分别上升了30.24%、76.70%和32.96%,地均化肥使用量和地均农药使用量仅上升了2.07%和6.52%,这是该时期生态环境综合指数高于土地利用综合指数的主要原因。

表2 乐山市土地利用与生态环境耦合发展度评价标准及分类体系

表3 2003-2013年乐山市土地利用与生态环境耦合发展度结果

图1 2003-2013年乐山市土地利用与生态环境耦合发展度变化趋势

2005-2006年,土地利用综合指数平稳上升,生态环境综合指数仅提高了0.0049。地均化肥使用量上升了12.12%,生活垃圾处理率下降了45.74%,使得生态环境综合指数增长缓慢。

2007-2011年,土地利用程度进一步加大,地均固定资产投资增幅较为显著,达到165.07%,居民点工矿用地比例与交通水利用地比例分别增加了12.71%与36.14%,说明这一时期乐山市土地利用的综合效益不断加强,土地利用综合指数逐年上升。“三废”排放量持续下降,建成区绿地覆盖面积稳中有升。但是,森林覆盖率由54.18%降至49.48%,地均化肥用量和地均农药用量增长较快,固体废弃物综合利用率、地均工业烟尘去除量和地均工业二氧化硫去除量的增幅很小,因此这一时期生态环境综合指数的增长幅度小于土地利用综合指数的增长幅度。

2012-2013年,乐山市加大对生态环境保护的力度,工业废水和废气的排放量大幅减少,环境质量明显改善,生态环境综合指数较上一年增幅较大。2013年,虽然生态环境综合指数略低于土地利用综合指数,但两者差距明显缩小,说明乐山市生态环境建设成效明显。

2.土地利用与生态环境耦合发展度分析。从图1 可以看出,乐山市土地利用与生态环境耦合发展度总体呈上升趋势,从2003年的0.6056 提高至2013年的0.9913。就2003-2013年乐山市土地利用与生态环境的耦合发展度类型来看,2003-2006年为初级耦合类土地利用滞后型,2007-2008年为中级耦合类土地利用滞后型,2009-2010年为良好耦合类土地利用滞后型,2011-2013年为优质耦合类土地利用与生态环境同步型。

2003-2013年是乐山市经济社会快速发展时期,建成区面积由111.11 平方公里增至127.64平方公里,地均第二产业产值由0.8147 万元/公顷增至5.4483 万元/公顷。在经济发展的同时,乐山市也十分重视生态环境建设,“十二五”以来,全市单位GDP 能耗累计下降15.34%,规模以上工业万元增加值能耗累计下降27.73%。2003-2010年,土地利用滞后于生态环境建设;2011-2013年,土地利用与生态环境建设同步发展。从整体上看,乐山市土地利用与生态环境的耦合度良好,但必须注意的是,乐山市11年来地均化肥使用量和地均农药使用量均呈上升趋势,必须重视这一趋势,发展生态农业,加强环境保护力度。

四、结论与建议

土地利用与生态环境相互制约、相互影响,土地利用必然导致生态环境的变化,生态环境的变化又反作用于土地利用。本文通过建立评价指标体系,对2003-2013年乐山市土地利用与生态环境耦合关系进行定量计算,得出乐山市土地利用综合指数由0.3150 上升到0.9931,生态环境综合指数由0.5013 上升到0.9726,两者耦合发展度由0.6056 上升到0.9913,表明乐山市土地利用与生态环境的耦合度提高幅度较大,土地利用与生态环境耦合度较高,总体上经历了一个“初级耦合类土地利用滞后型→中级耦合类土地利用滞后型→良好耦合类土地利用滞后型→优质耦合类土地利用与生态环境同步型”的演化过程,土地利用与生态环境耦合度呈上升趋势。

土地利用与生态环境耦合发展度的提高是一个长期动态变化的过程,生态环境保护与土地利用同等重要,为了更好地促进乐山市土地利用与生态环境耦合发展度的提高,在今后的土地利用中,应注意以下几方面的问题:首先,优化土地利用结构,提高土地利用效率。严格保护耕地,基本农田实行耕地数量、质量、生态全面管护,严格控制非农建设占用耕地尤其是基本农田;在确保非农建设用地指标不突破和耕地保有量不减少的前提下,调整非农建设用地的空间布局,合理布置地块功能和发展方向;其次,优先发展绿色生态农业,减少化肥、农药的使用量,鼓励使用有机肥,建立高效生态的农业生产系统,减轻因农业生产造成的面源污染;再次,发展循环经济,推行绿色生产,提高资源利用效率。严格控制工业“三废”排放,按照“减量化、再利用、再循环”的原则,发展循环经济,关闭一批高污染、高耗能、高排放的企业,推广清洁生产技术,从源头上减少污染;提高能源的使用效率,降低单位GDP 能耗;提高工业废水、废气、烟尘及二氧化硫处理率,提高固体废弃物利用率;再次,建立严格的垃圾分类体系,对可回收垃圾、不可回收垃圾、可降解垃圾、不可降解垃圾进行差别处理;加大对森林资源的保护力度,通过植树造林、退耕还林等方式进一步提高森林覆盖率。

[1]Stephen Polasky,Erik Nelson,Derric Pennington,etc.The impact of land-use change on ecosystem services,biodiversity and returns to landowners:A case study in the State of Minnesota [J].Environmental and Resource Economics,2011,(2):219-242.

[2]Thomas Koellner,Roland Geyer.Global land use impact on biodiversity and ecosystem services in LCA[J].The International Journal of Life Cycle Assessment,2013,(6):1185-1187.

[3]Sudhir Kumar Singh,Prashant Srivastava,Manika Gupta,etc.Appraisal of land use/land cover of mangrove forest ecosystem using support vector machine[J].Environmental Earth Sciences,2014,(5):2245-2255.

[4]王万茂,李边疆.区域土地利用与生态环境耦合关系的系统分析[J].干旱区地理,2008,(1):142-148.

[5]王兰霞,李巍,王蕾.哈尔滨市土地利用与生态环境物元评价[J].地理研究,2009,(4):1001-1009.

[6]李冠英,张建新,刘培学,等.南京市土地利用效益耦合关系研究[J].地域研究与开发,2012,(1):130-134.

[7]张乐勤,陈素平,陈保平,等.城镇化与土地集约利用协调度测度——以安徽省为例[J].城市问题,2014,(2):74-82.

[8]侯培.城镇化与生态环境的耦合协调发展研究——基于重庆市的面板数据[D].西南大学,2014.

[9]王新杰,薛东前.西安市城市化与生态环境协调发展模式演化分析[J].自然资源学报,2009,(8):1378-1384.

[10]周卫东,孙鹏举,刘学录.临夏州土地利用与生态环境耦合关系[J].四川农业大学学报,2012,(2):210-215.

[11]齐美玲,雷国平.黑龙江省土地利用与生态环境协调度评价[J].资源开发与市场,2011,(12):1101-1103.

[12]李佳.河南省土地利用与生态环境耦合关系分析[D].东北农业大学,2013.

[13]胡伟,陈松林,吴培中.土地利用与生态环境协调发展综合指标与实证分析——以福州市为例[J].亚热带水土保持,2012,(1):20-25.

[14]王枫,叶长盛.广州市土地利用与生态环境协调发展评价研究[J].水土保持研究,2011,(3):238-242.

[15]陈钰,雷国平.大庆市土地利用与生态环境协调度评价[J].水土保持研究,2011,(6):116-120.

[16]张慧翀.湖南省土地利用与生态环境协调发展及其对策研究[D].湖南师范大学,2010.

[17]孙华,赵晶,屈庆增.基于生态环境保护的发达地区土地资源调控研究[J].中国人口·资源与环境,2010,(3):51-54.

[18]郑华伟,刘友兆,丑建立.中国城市土地集约利用与生态环境协调发展评价研究[J].水土保持通报,2012,(1):227-232.

[19]潘萍桂.潜江市土地利用与生态环境耦合关系研究[D].华中师范大学,2013.

[20]陈新雷,李淑杰,郭忠兴.吉林省延边朝鲜族自治州土地利用与生态环境协调度分析[J].中国土地科学,2009,(7):66-70.

[21]杨士弘等.城市生态环境学[M].北京:科学出版社,2003.256-257.

[22]丁润超,宋戈,齐美玲.有色金属资源型城市土地利用与生态环境协调发展研究——以辽宁省葫芦岛市为例[J].水土保持研究,2012,(2):148-153.

[23]华娟.重庆三峡库区生态环境与经济协调发展研究——以涪陵区为例[D].西南大学,2013.