反腐败传播:理论模型与中国实践*

2015-12-26姬德强胡正荣

■姬德强 胡正荣

反腐败传播:理论模型与中国实践*

■姬德强 胡正荣

本文认为“反腐败传播”一般包含传播再现、传播动员和传播监控三个类型。本文以新闻报道/影视剧、电视问政和网络反腐为例,分别解释了上述三类传播类型在中国反腐败传播中的具体实践,并就其有效性和局限性进行了辩证分析,并提出反腐败传播的历史性和在地性是创新理论研究的重要支点。

反腐败传播;传播再现;传播动员;传播监控

尽管政治文化和具体表现形式不同,但“腐败”(corruption)是全世界共同面临的重要社会问题已经是一个不争的事实。根据“透明国际” (Transparence International)公布的《2013全球腐败指数》 (2013 Global Corruption Barometer)的统计,来自全球107个国家的114270名被调查者中,有一半以上相信,在过去的两年中,自己所在国家的腐败水平上升了①。而腐败问题的国际化亦随着全球信息、资本和人员的流动而有所加剧,这也是“瑞士银行业打破传统惯例不再为外籍客户保密”②和“中美互换公民金融账户信息”③这类新闻在反腐败浪潮中激起更大波澜的重要原因。在这一国际背景下,中国的反腐败工作进入了一个崭新的阶段。

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把权力关进制度笼子的根本之策”。习近平总书记在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上强调要“强化反腐败体制机制创新和制度保障”。在中国,反腐败工作已经成为党和政府工作的重中之重,并因为各类媒体的持续曝光,成为社会关注的热点话题。《纽约时报》甚至以“中国反腐机构‘很繁忙’”④为题,对中国近来的拍“苍蝇”和打“老虎”的频繁举措加以报道。

虽然在反腐败工作及其传播方面取到了令人瞩目的成绩(包括不断曝光的腐败行为和个人,建设运行的监察部网站、反腐倡廉网和有效利用民间传播创新如“反腐倡廉漫画”等传播方式),但整个反腐败传播却面临着众多新的挑战和问题——如何改变陈旧的舆论监督单向模式,建立系统而有效的反腐败信息治理和传播机制便是其中重要一环。它不仅影响反腐败工作的成效,也关系党和政府的公信力。

可以说,随着中央反腐败工作的全面推进,反腐败传播(anti-corruption communication)——或者用具有中国特色的表述,“反腐倡廉”传播——开始进入学界和业界关注的视野。在一个利益分化日益鲜明、官员与市场关系日渐模糊的转型社会中,反腐败已经不仅仅是一种简单的政府行为,而是需要整合包括媒介在内的多种渠道和要素,系统全面加以掌控的国家治理行为。因此,“反腐败传播”不再是一个“偏正”关系,而是一个“并列”关系。如何梳理两者之间的复杂互动关系,尤其是在一个不断复杂化的政府、媒介与社会的三元框架中,将是一个重要的理论和实践创新议题。

一、反腐败与传播的基本关系

2008年,由美国国际发展署(USAID)等三机构共同发布的《反腐败的调查性新闻报道手册》考察了有关“腐败”(corruption)的多种含义,并挑选了一个极为简洁的定义,那就是“透明国际”的定义:“为了私利而对公共信任的滥用”(themisuse of public trust for private gain)。⑤而在中国,被公认的“腐败”定义是“以权谋私”。因此,“腐败”的发生就和多种担负有“公共信任”或者“公权力”的政府、市场和社会机构有关,以中国为例,对腐败问题的研究就需要不仅将各级党政机关作为对象,更要将视野扩展至各类国有或私营市场机构、社会组织(如近来一直处于舆论风口浪尖的红十字会)和在华的国际组织,并充分考察这些机构或组织间存在的盘根错节的利益输送关系。由于历史的原因,腐败现象在中国更多地指向拥有“公权力”的党政机关,但不可否认的是,其他持有“公共信任”的机构亦值得高度关注和研究。

“传播”的范畴就更为宽泛,不仅指涉特定的媒介渠道或媒体组织,更是一个系统性的、嵌入式的组织机制。对当代社会来说,信息过剩和个体获取信息的限度存在巨大的矛盾关系,因此各种社会主体为了各种目的参与传播已经是不争的事实;换句话说,传播已经成为核心的组织机制,参与型构着政治、经济、文化和社会转型。“反腐败”也概莫能外。在这个意义上,仅仅将媒体作为反腐败信息或者宣传的渠道加以工具化地利用,显然是仅仅抓住了冰山一角。传播从一开始就是腐败行为的一部分(比如掩盖信息、发布虚假信息等),新的私人化的媒介形式(比如移动互联网)更是成为腐败行为得以蔓延的重要渠道或组织化网络;传播又是“反腐”工作的重要、有机组成部分,如何全面审视整个信息流动过程和参与者的政治经济利益考量,如何建立成熟、系统和专业的反腐传播策略体系,亟待学界和业界的深思。正如张鹭在分析市场转轨背景下中国反腐败未来时所指出的那样,“综合性反腐”是出路,“反腐作为一项系统工程,更广泛的监督力量还在法律与制度以外的媒体与公众”⑥。而我们的观点是,全面而系统的反腐败传播绝非“监督”可以涵盖。

在这里,我们认为反腐败与传播之间存在两个基本关系:第一个是传播对反腐败行为的“再现”(representation);第二个是传播作为腐败和反腐败过程的重要组成部分整合在一起(integration)。

“再现”是传播研究中的重要范畴,它起源于政论家李普曼对“拟态环境”的描述。由于现代社会个体对信息的获取基于自身的信息处理能力,因此存在极限,而由工业化以及20世纪后期数字化、网络化所带来的信息爆炸——或者更准确地说是信息过剩,使得过量的信息与有限的个体信息处理能力之间存在巨大的矛盾。在此基础上,专业化的信息处理机构就主要技术创新和牟利需求应运而生,媒体和专业调查公司就是代表。它们所建构的就是一个基于现实社会,但是又不同于复杂的多层面现实的世界。我们称之为“再现”。

如果我们把这一理论表述应用在反腐败传播中,那么结论很简单,也是我们以日常之传播经验可以总结的,就是反腐新闻和反腐宣传。这是一种较为机械的关系嫁接,这类传播行为的核心要义是按照信息公开、新闻发布或者宣传需要,将特定的、符合相关法律法规的,并具有一定戏剧化效果的腐败行为或故事以及进一步完善的反腐败措施向社会公布,从而树立反腐败机构甚至党和国家、政府以及司法机构的权威。然而,如果我们把传播作为腐败和反腐败工作的重要、有机组成部分,看待反腐败传播的视角则会得到有效拓展。如上所述,一方面,腐败行为借助各类崭新的网络化和移动化传播手段,变得更加有效和隐匿;另一方面,技术的双面性使得反腐败机构乃至社会大众可以通过同样的技术,获取腐败信息并将之利用。更重要的是,一个系统的反腐败策略或反腐败监测网,需要以新技术为平台,充分吸纳专业机构和社会大众的参与。既然“腐败”是对“公共信任”的滥用,最广泛大众的多样化参与就是揭露、惩治乃至杜绝腐败行为的基石。

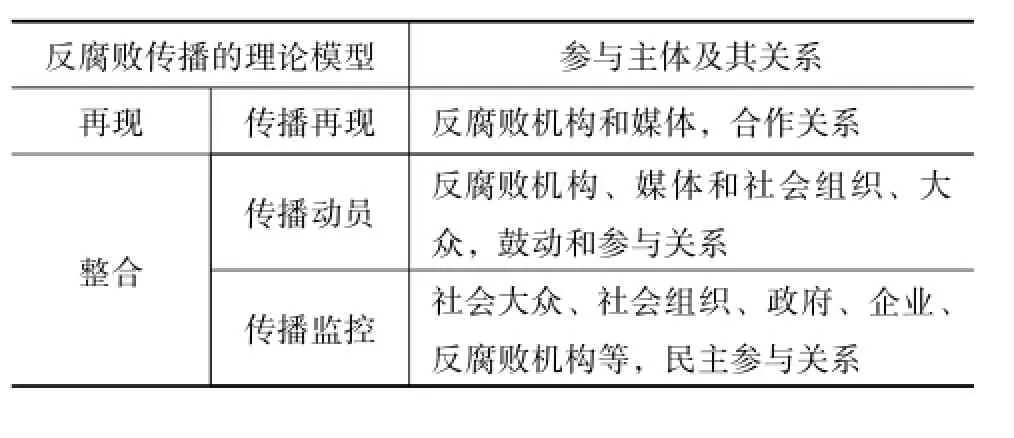

基于上述两个基本关系的分析,我们将“反腐败传播”细化为三个主要模型:传播再现、传播动员和传播监控,分别指涉三种不同的参与主体及其对应关系(如表1所示),其共同目的是减少腐败行为及其滋生的制度土壤,并最终保证持有“公共信任”的社会机构能够履行公共服务的责任。

表1 反腐败传播的理论模型

学者李辉曾经将腐败治理划分为“国家中心主义”和“社会中心主义”两个方向,分别指涉以国家尤其是政府反腐败机构为主体和以社会公众为主体的反腐败工作;并以中国共产党20世纪建党至今的“群众参与”历史为背景,认为需要重新找回“公众参与”⑦在中国腐败治理中的重要角色⑧。在这个基础上,我们可以将上述三种反腐败传播类型做出如下归类,即“传播再现”和“传播动员”是“国家中心主义”的具体表现,而“传播监控”则是社会中心主义的主要表现。值得一提的是,基于当代中国“国家”与“社会”关系的复杂性,两种腐败治理和反腐败传播方式则不是那么界限分明的,往往你中有我,我中有你。下文对有关“电视问政”“网络反腐”的具体案例分析验证了这一判断。

二、反腐败传播的中国实践

基于上述理论分析,我们以近年来中国大陆的反腐败传播工作或经验作为案例,具体解释一下作为反腐败传播重要类型的“传播再现”“传播动员”和“传播监控”在实际过程中的运用。

1.作为“传播再现”的反腐败新闻报道和艺术创作

“传播再现”在这里主要指反腐败机构或(通过)大众媒体对反腐败相关进程的报道或艺术化创作。首先是反腐败新闻报道:向社会公众准确、及时、公正地“再现”社会事实是新闻媒体的重要职责,而以冲突性和戏剧化为特征的腐败乃至犯罪报道历来都是各国新闻媒体关注的重要议题,尤以20世纪初美国媒体的“扒粪运动”为代表。

中国的反腐败新闻报道与80年代起步的“新闻改革”密不可分。这一改革不仅重构了传统大众媒体的经济基础(更多地转向广告),而且有效地调节了媒体与党政机构的关系,使得“异地监督”等成为中国式舆论监督的代表性实践。腐败和反腐败新闻报道也逐渐成为中国各级新闻媒体的重要职能。近年来,中国新闻媒体的反腐败报道呈加速度增长趋势,并因为网络平台的广泛传播影响甚巨。各级反腐败机构也将新闻媒体作为抓手,将之作为反腐败宣传工作的重要组成部分加以有效利用,如湖北省2014年初召开的“全省反腐倡廉新闻舆论工作座谈会”,就召集了中央驻鄂媒体及省内新闻单位负责同志参加⑨。

可以说,反腐败新闻报道已经成为各级各类媒体日常版面上必不可缺的重要内容。在官方公开信息有限的条件下,此类报道在一定程度上还成为研究腐败现象的重要资料⑩。

尽管在数量和质量上,中国新闻媒体的反腐败报道都获得了空前的社会影响力,但值得注意的是,在追逐腐败人物及其背后故事的过程中,新闻报道的“抢点”心理和“急就章”逻辑,往往成为社会大众无法理解整个反腐败局势的障碍,或者仅仅成为反腐败工作的传声筒,而并没有主动地对更广社会和历史逻辑进行挖掘和整理。以“表哥”“表叔”“郭美美事件”等为例,在获得娱乐化新闻线索的同时,新闻报道并未就此类个体腐败行为的制度和社会根源加以深层次挖掘,从而有效丧失了新闻媒体本应具有的主流媒体的话语权。更甚的是,“罗生门”的反腐报道多次出现,在本来就很复杂的腐败行为前面树立了一个更为模糊的认知屏障(11)。

其次是大众媒体对反腐败相关事件和人物的艺术化创作,通过小说、电视剧、电影等形式向社会传递“反腐倡廉”的主导思想。以影视剧创作为例,由于反腐败题材往往与犯罪题材有诸多共性特征,因此,在犯罪题材热度不减的当下,反腐败影视作品也保持了较高的出产率,比如曾经取得全国和地方收视率较好成绩的《蜗居》《国门英雄》和《省委书记》等,都从各个角度加入了腐败和反腐败的内容要素。然而,此类艺术作品由于叙事的需要,往往将腐败问题简化,在“主旋律”的框架之下把复杂的腐败过程和反腐败工作瘦身为“正邪”双方的斗智斗勇,更有甚者,将之作为娱乐化的重要元素,偏离了多维的历史与社会语境,以及反腐败工作的核心要义。

2.作为“传播动员”的“电视问政”

“传播动员”指的是反腐败机构或者各级公共服务机构通过“邀请”“动员”等方式,使得普通社会大众参与对自身工作的监督,从而有效解决具体问题和制度顽疾,减少腐败发生几率的“半开放式”传播策略。之所以定义为“半开放”,主要指反腐败传播的组织者或动员者仍然是相关机构,社会大众的参与和监督渠道也相对固定,具有强烈的组织目标和环节设计。始自2006年的中国“电视问政”节目浪潮就是一个典型代表(12),见图1。

“电视问政”是近几年来在部分城市发展起来的推进政府部门工作公开化和民主化的重要举措,是党政机关内部机制改革的成功实验,同时也是反腐败传播的正面尝试——不仅将特定部门和负责人的工作主动放置在“聚光灯”下,而且向社会公众传递了政府锐意改革、“治庸问责”的决心。根据顾亚奇的不完全统计,仅在2006年至2013年1月期间,全国各级电视台开办的电视问政类节目就有17个,以城市电视台为主体,江苏和浙江最多(14)。而据武汉广播电视台新闻综合频道副总监、“电视问政”主策划胡桂林统计,仅从2011年至今,具有全国影响的武汉电视台“电视问政”节目就举办了24场,“曝光各类突出问题360多个,被问政党政官员达到200多人次”(15)。

图1 武汉电视台“电视问政”节目现场(13)

基于这些案例,我们认为,“电视问政”作为一种预警和预防腐败、监督和促进政府工作的重要传播机制,是政府内部工作的公开化和社会化,因此带有极强的组织性;社会公众被动员参与“问政”过程,也是在选定的议题空间之内加以发挥。尽管解决了诸多的地方政府工作顽疾和民生问题,“电视问政”却无法回答更广泛的社会诉求,以及更为复杂的、具有系统性的、与改革具有“共生性”(16)的腐败过程。在这个意义上,“电视问政”对地方政府来说无疑是一次内部改革和外部公关的有益尝试,新闻媒体亦可以扮演排头兵的角色,但“问政”主体的选择性和象征性,“问政”对象的表演性和“问政”内容的高度选择性,共同决定了这一尝试的历史局限性。在这个意义上,反腐败传播对社会大众的“动员”仅是半开放式的,这就为第三种传播类型——传播监控——的发展和扩散预留了空间。

3.作为“传播监控”的“网络反腐”

不断媒介化的社会使得每一个社会个体都拥有一定的渠道和技术,可以全面参与对腐败行为的监控和揭发。与“传播再现”和有限度的“传播动员”相比,这一“传播类型”带有“去中心化”的特点。

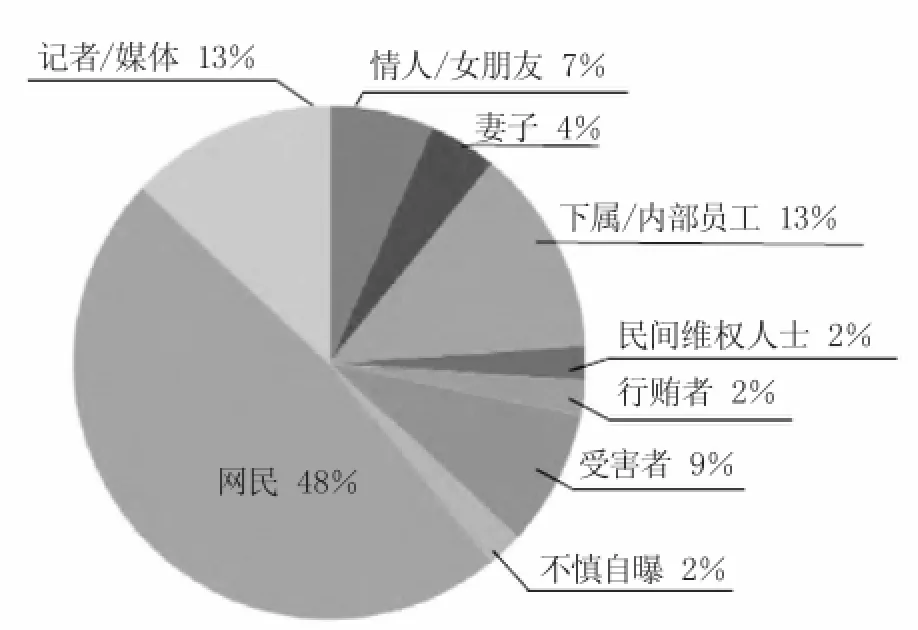

理论上而言,网络化传播环境下的开放性使得腐败行为无可遁形,主要表现在:第一,在德国和韩国等国家,通过“把政府搬到网上”,全面开放各个工作环节,使得每一个工作环节都可以得到社会公众的监督,所谓“权力在阳光下运行”;第二,在另外一些国家,如中国和俄罗斯,基于历史等原因,拥有公共信任的机构无法全面公开各种信息,因此,政府和反腐败机构就需要通过开放空间,吸纳社会公众参与反腐败行为的监控和揭发,通过上下联合从而有效解决腐败问题。以中国为例,随着改革开放进程的日益深入,政府自身的利益集团化趋势不断凸显,政商不分的情况屡屡出现,部分公司(即便是按照要求需要履行信息公开的上市公司)利用技术操作控制信息公开的程度和内容,如此等等使得利益团体不断地维护自身的“信息边界”,从而使得反腐败机构无法深入挖掘上述机构可能存在的腐败行为。在这个复杂的关系和利益网络中,反腐败机构往往身处劣势。在这个前提下,如何包容社会大众对于反腐败传播的最广泛参与,将是有效弥补制度化反腐败工作局限的重要途径,而党和政府近年来通过互联网展开的由上而下的“网络反腐”——“如通过最高人民检察院、监察部、中纪委等官方网站进行实名举报、提供线索”(18)——以及不断涌现的带有“由下而上”特征的“民间反腐网站、论坛发帖、微博等为主体的新型网络反腐形式”(19)等,共同凸显了来自社会大众的“传播监控”对于推进反腐败工作的有效性,如图2。如图3所示,普通网民已经成为“网络反腐”的主力军。

图2 中央纪委、监察部网站的反腐败举报通道(17)

图3 网络反腐公民参与主体及比例(20)

中国式的网络反腐,被形象地比喻为网络“围观”(21),充分展现出一个逐渐成长的、无孔不入但带有转型中国大众社会色彩的“传播监控”网络。正如李传军等人的研究所示:“网络反腐在一定程度上正由‘走投无路的维权型’向自媒体时代‘全民监督’的透明化、民主化方向发展”(22)。这一监控网络主要有两个特点:其一,借助网络媒介的高度渗透特征,大众的参与性得到空前扩张;其二,一旦某个腐败案例被揭发,就会形成强烈的“聚焦效应”,通过“人肉搜索”被挖掘更具有戏剧性的故事线索。在这个意义上,反腐败传播不仅具有“排气阀”的社会减压功能,而且更多地成为大众信息娱乐的重要对象。以政府腐败为例,什么级别的官员被“挖”出,以及相关腐败乃至作风问题成为被社会大众日常消遣的重要话题。

三、反腐败传播的历史性与在地性

美国社会学家安德鲁·华尔德(Andrew G.Walder)在分析中国工业社会中的工作环境和权力结构时提出,包括“有原则的任人唯亲”“上下级的施恩回报关系”在内的“个人化”的权力政治在西方国家无疑是腐败行为的具体表现,但在中国却是政治和社会稳定的重要基础(23)。因此,在研究反腐败和反腐败传播时,我们首先需要确定的,就是在特定政治文化和社会历史语境中,“腐败”的具体含义和表现是怎样的。这就要求我们既要关注国际反腐败实践的共性,更要聚焦于其历史性和在地性。在这个意义上,研究中国特有的反腐败传播实践,就需要在本文所讨论的理论模型的前提下,更多地关注在地化的实践,比如河北邱县的 “反腐倡廉漫画”,为反腐败传播研究的理论创新增砖添瓦。

有着30多年漫画传统的河北邱县,以农民之手,绘制了极具批判性和道德约束力的“廉政漫画”。这一漫画形态的反腐败传播一方面表达了农民群众基于历史知识和日常经验对“廉政”问题的基本认知,更与由上而下的反腐败精神不谋而合,由此得到了中纪委书记王岐山的赞同和推广。在这个意义上,群众参与与国家和政府的反腐败工作并无矛盾,而是保持了内在一致。这与西方为主的将国家和政府与人民群众对立起来的二元思维是有着本质差距的。此类“地方知识”如能获得更广泛的调查和研究,将成为创新反腐败传播研究的重要支点。

注释:

①Claire Provost and Mona Chalabi,2013 global corruption barometer-get the data,http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2013/jul/09/2013-global-corruption-barometer-data.

②《东方今报》,2014年7月1日,http://www.jinbw.com.cn/jinbw/xwzx/cjxw/201405087329.htm。

③信莲:《中美签约互换公民账户信息意义重大》,2014-07-01,http://world.chinadaily.com.cn/2014-06/30/content _17624948.htm。

④《中国反腐机构最近“很繁忙”》,参考消息网,http://ckxxw.com/ckxx/haiwaikanzhongguo/2014/0706/1472.htm l。

⑤Investigative Journalism for Anti-Corruption and Good Governance:A Facilitator’s Manual,14.

⑥张鹭:《市场转轨与腐败模式的变迁》,《文化纵横》,2013年第6期。

⑦请注意,作者在此替换了一个重要概念,即从“群众”更改为“公众”。严肃的历史分析是需要将两者的某些基本属性做出区分的,比如阶级性,本文由于篇幅原因不再赘述。

⑧李辉:《超越国家中心主义——中国腐败治理的历史梳理》,《文化纵横》,2013年第6期。

⑨《全省反腐倡廉新闻舆论工作座谈会召开》,湖北省纪委监察厅网站,http://www.hbjwjc.gov.cn/sjb/lzyw/23317.htm。

⑩如香港城市大学公共与社会行政学系公婷、吴木銮基于对《检察日报》2800余个报道案例的分析,参见公婷、吴木銮:《我国2000-2009年腐败案例研究报告——基于2800余个报道案例的分析》,《社会学研究》,2012年第4期。

(11)刘畅:《反腐风云激荡新闻报道怎成“罗生门”》,《中国青年报》,2014年5月6日,第08版。

(12)(15)胡桂林:《电视问政:问出政府职能新变化——武汉台“电视问政”的理念与实践》,《中国记者》,2014年第2期。

(13)江萌、胡弦:《武汉电视问政“期中考”区委书记集体坐问政台》,正义网,http://news.jcrb.com/jxsw/201407/t20140703 _1411020.html

(14)顾亚奇:《电视问政:中国式公共新闻的新探索——基于杭州台“我们圆桌会”的思考》,《浙江传媒学院学报》,2014年第2期。(16)编者按:《腐败的逻辑与根源》,《文化纵横》,2013年第6期。

(17)参见中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站,http://www.ccdi.gov.cn。

(18)(19)(20)(22)李传军、符丽丽、刘伟:《公民参与视角下的网络反腐研究——基于2008-2012年网络反腐典型案件的分析》,《电子政务》,2014年第1期。

(21)包括《新周刊》《南方周末》等早在2010年就表达了“围观改变中国”的论调,可参见笑蜀:《关注就是力量围观改变中国》,《南方周末》,2010年1月14日,http://www.infzm.com/content/40097。

(23)[美]安德鲁·华尔德著:《共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构》,龚小夏译,牛津大学出版社1996年版,第271-284页。

(作者姬德强系中国传媒大学广播电视研究中心助理研究员;胡正荣系中国传媒大学副校长,广播电视研究中心主任、教授、博士生导师)

【责任编辑:刘俊】

* 本文系国家社会科学基金重大招标项目“国际传播发展新趋势与加快构建现代传播体系研究”(项目编号:12&ZD017)、教育部人文社会科学基金青年项目“国外反腐败传播研究:理论、策略与案例”(项目编号:14YJC860010)的研究成果。