我国经济学研究的方法与取向——来自2012 至2014 年度1126 篇论文的分析报告

2015-12-24王庆芳杜德瑞

王庆芳 杜德瑞

一、引 言

中国经济的快速发展为经济学理论创新提供了丰富的现实素材,西方经济学理论和方法的引入为经济学研究注入了新的动力,中国经济学研究进入空前繁荣时期。经济学教育和研究的国际化和本土化结合推进了中国经济学理论的创新性发展,在这一进程中学术规范和研究方法的论争始终伴随着中国经济学教育和研究的发展,并提出了一些挑战性的问题(周立群和黄卫平,2002)。目前,经济学界对经济学研究脱离中国经济现实而照搬西方经济学研究理论和方法以及“重方法、轻思想”、“重数据、轻结论”的担忧不绝于耳(曾国安,2005;靳卫东,2013)。如何判断中国经济学研究现状?是否已经出现“过度数学化”倾向?中国经济学研究未来取向又将如何?这是亟需厘理和研究的重要议题。为了准确、客观地把握近些年中国经济学研究现状和趋势,为中国经济学研究提供参考,本文选取2009—2011 年经济学领域权威期刊论文,对论文的研究领域、应用研究方法和研究队伍构成等信息进行梳理,并对经济学研究的新特点和新取向进行分析。

对已发表期刊论文信息进行挖掘和分析,是了解经济学研究全貌或某一学科或领域研究现状和趋势的基本方法。我国学者在这方面的研究和探索从未停止过。比如在研究领域方面,黄泰岩和张培丽(2008、2014)通过对CSSCI 来源期刊经济类排名前20左右期刊的专题性分类统计,对历年中国经济研究热点问题进行追踪和分析。储凤玲(2013)通过对2006—2012 年《经济研究》发表的963 篇论文的JEL 编码分析,对经济学研究热点领域进行研究。姜春林和杜维滨(2010)利用1998—2007 年SSCI 影响因子排名前十位的期刊,对国际经济学界的主要研究领域进行了分析。研究方法方面,成九雁和秦建华(2005)对1979—2004 年间《经济研究》刊载的3902 篇论文中计量经济学方法的应用情况进行了统计分析。肖金川等(2014)基于2001—2012 年五大英文顶级经济学期刊,对国际顶级英文期刊应用的计量方法进行了更为细致的统计分析。此外,刘俊婉等(2004)对1998—2002 年间经济学领域重要期刊、机构、论著和作者的影响力等方面信息进行了综合分析。从研究方法来看,现有研究方法大致分为两种:第一是采用词频分析法、共线分析法、内容分析法等文献计量学方法对年载文量、著者、研究领域、文献来源、文献被引频次等特征进行统计分析(李颖,2005);第二是选定特定数量的相关领域期刊或权威期刊,对研究领域、研究方法、作者以及引文等信息进行统计分析,这种方法问题针对性较强,但是样本信息汇总的工作量较大。

以上研究现状可以看出,现有研究存在三个不足:首先,大多是针对研究领域或研究方法等单一信息的分析,而综合信息研究文献较少,尤其是对近期文献成果的研究更为少见。其次,在样本选择上,选择单一期刊或多种期刊,选择方法缺乏统一的标准,没有考虑单一期刊发文导向对样本质量的影响以及不同期刊样本的可比性问题。最后,研究领域的确定上也较为随意,不具备系统性和可比性。本文采用统计分析方法对经济学研究现状进行分析,并从以下方面出发对上述三个问题进行突破:首先在样本选取上,选择国内公认的经济学领域权威期刊,增加样本容量的同时,增强样本的可比性。其次,在经济学研究领域分类上,采用国际上通用的JEL 文献分类方法对研究领域进行统计分析。最后,对研究领域、应用研究方法和研究队伍构成三个方面信息进行统计分析,基本涵盖了现有研究中关注的基本问题。

本文对全文的其他部分安排如下:第二部分是样本选择说明,第三部分是研究领域分析,第四部分是应用研究方法分析,第五部分是研究队伍构成和布局分析,最后是结论及启示。

二、样本选择

目前,人文社科类期刊被普遍认可的标准主要有两个:一个是中文社会科学引文索引系统(简称CSSCI),二是北京大学的人文社科期刊排名。一般认为,《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》分别作为两大系统中经济学、管理学和综合性社科期刊中排名第一的期刊,具有极高的权威性。《经济学(季刊)》作为综合性经济学科中除《经济研究》以外排名最高的期刊,也是大多数重点高校和研究机构的A 类或重点期刊。因此,本文选取《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、《经济学(季刊)》组成“四大期刊”进行统计研究。

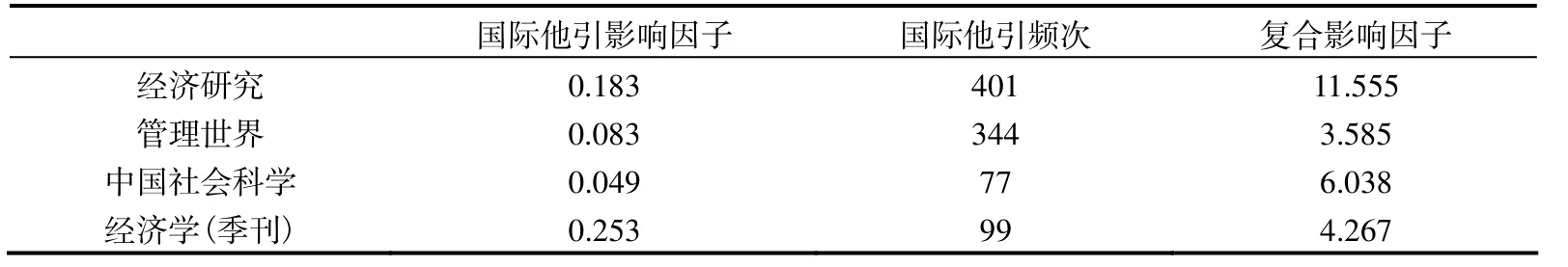

分析显示,这四大刊物是“孙冶方经济科学奖”、“安子介国际贸易研究奖”、“张培刚发展经济学研究优秀成果奖”、“浦山世界经济学优秀论文奖”等国内经济学类学术奖获奖论文的重要来源期刊。国内经济学领域的长江学者、杰出人才、优秀博士论文得主、新世纪优秀人才等几乎都在此四刊上发表过论文。2012 年,这四刊全部入选《中国学术期刊国际印证报告(2012)》(简称CAJ-IJCR)“2012 中国最具国际影响力学术期刊”(人文社科期刊),其中,《经济研究》复合影响因子11.555,是人文社科期刊中复合影响因子最高的期刊,《经济学(季刊)》国际他引影响因子0.253,是人文社科期刊中国际他引影响因子最高的期刊(见表1)。因此,这四刊的选题取向、研究方法和学术规范对中国经济学研究起着重要的导向或引领作用,也在很大程度上体现中国经济学发展取向。

本文样本采集范围包括2012—2014 年发表于《经济研究》、《经济学(季刊)》、《中国社会科学》(经济学类)以及《管理世界》四刊的学术论文,排除书评、会议综述及短论等文章,最终得到样本论文共计1,126 篇,历年样本论文数分别为368、380和378 篇,表明历年论文发表数量比较稳定。

表1 2012年中国最具国际影响力学术期刊(人文社科期刊)

三、研究领域

本文按照国际通用JEL 分类方法①JEL 分类系统是美国经济学会《经济文献杂志》(Journal of Economic Literature)所创立的对经济学文献的主题分类系统,并被国际经济学界广泛采用。,将样本按研究领域分为A-Z 类。分类汇总原则为:《经济研究》和《经济学(季刊)》标注的JEL 分类号的期刊,采用期刊标注的JEL 分类号;《中国社会科学》和《管理世界》未提供JEL 分类号的期刊,由笔者根据JEL 分类标准对期刊论文自行辨析分类。各大研究领域汇总信息如表2 所示。

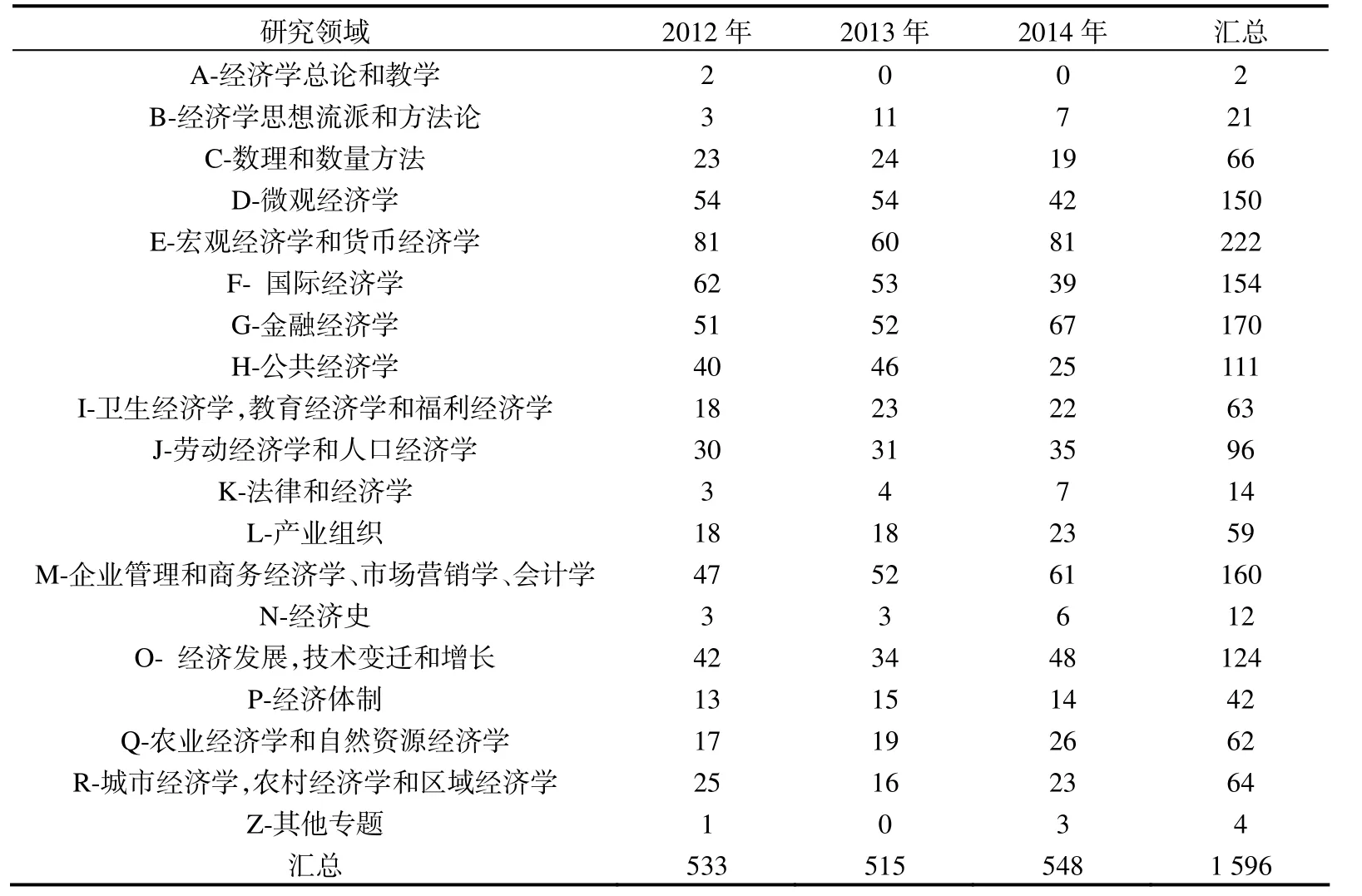

表2 研究领域信息汇总

表2 汇总结果显示,排名前八的研究领域为:E-宏观经济学和货币经济学、G-金融经济学、M-企业管理和商务经济学、市场营销学和会计学、F-国际经济学、D-微观经济学、O-经济发展、技术变迁和增长、H-公共经济学、J-劳动经济学和人口经济学,占全部研究领域汇总数值的74.4%,,且历年排名变化较小,表明中国经济学研究热点研究领域比较稳定,研究领域集中度较高,这一结果也在一定程度上反映了学界的选题和研究取向,以及国家社科基金、自然科学基金、教育部基金课题的指南导向。

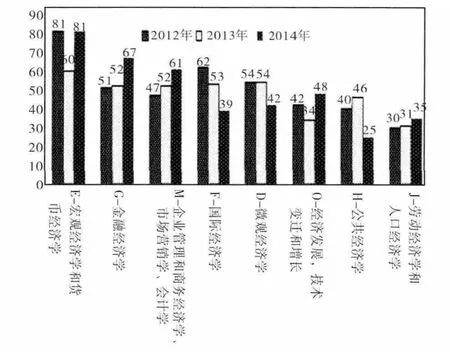

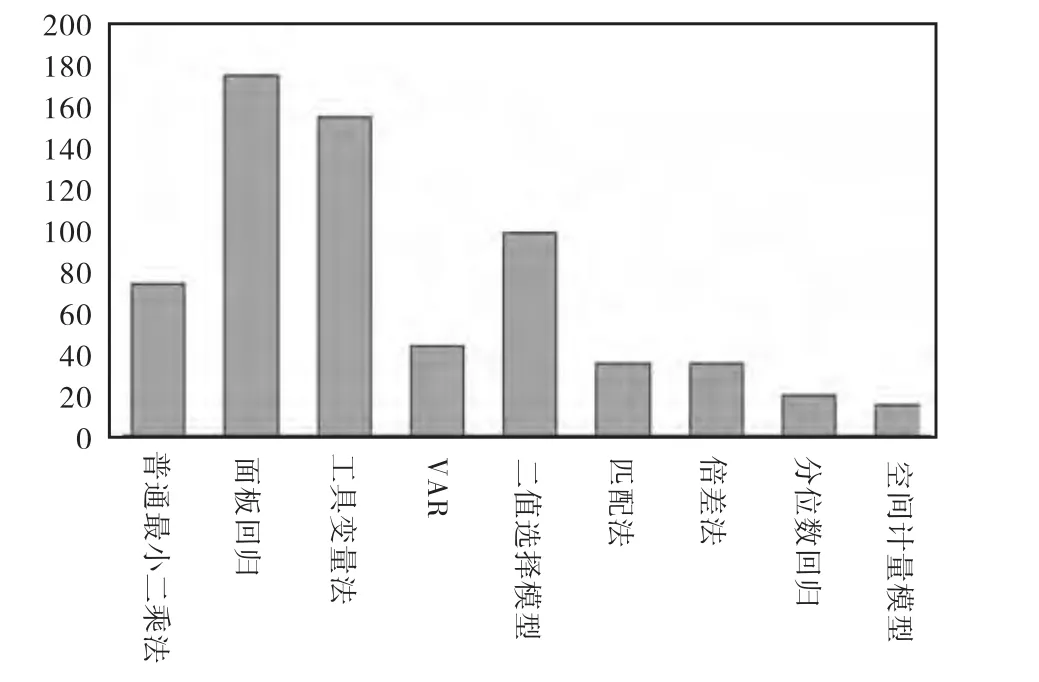

从表2 还可以看出,宏观经济和金融经济、企业、微观层面、经济增长和经济发展等一直是近年来经济学者关注的主要领域,公共经济学、劳动与人口经济学研究热度也较为稳定。分年汇总结果则显示(见图1),宏观经济学和货币经济学、经济发展、技术变迁和增长以及劳动经济学和人口经济学的研究热度比较稳定,国际经济学、微观经济学和公共经济学的研究热度略有下降,企业管理和商务经济学、金融经济学的研究热度持续上升。林毅夫和胡书东(2001)指出:“社会科学的理论本质上是一个用来解释社会现象的逻辑体系。一般来说,解释的现象越重要,理论的影响也就越大。”因此,经济学热点研究领域变化脉络也与我国改革发展实践中面临的主要任务和主要问题相一致。2009 年后我国经济承担着保持经济的增长同时抵御国际金融危机冲击的双重任务(谢伏瞻等,2011),保持经济增长和宏观经济稳定、加快金融体制改革等成为经济学研究的重大理论和现实问题,这是金融经济学、货币经济学、国际经济学和宏观经济学论文增多的成因。同时,随着经济发展水平的提高,以及人口红利的消失,加快经济发展方式转型成为经济发展问题的重中之重,因此经济发展、劳动经济学和人口经济学等研究热度也持续上升。

图1 排名前八的研究领域信息分年汇总

四、应用研究方法

中国经济学已经形成了以研究中国问题为主要对象,规范化应用现代经济学方法的研究范式。赵晓雷(1997)在回顾西方经济学在中国发展历程中指出,“从20 世纪80 年代中叶开始,国内一些主要经济理论刊物的学术论文在研究方法、理论范式上就模仿西方经济学的方法,通过基本范畴建立理论框架,运用实证的分析工具,包括数学公式进行推导,以使逻辑体系和讨论精密化。虽然当时这类论文的数量占比例很小,但它们使人有清新之感,发展势头颇健”。

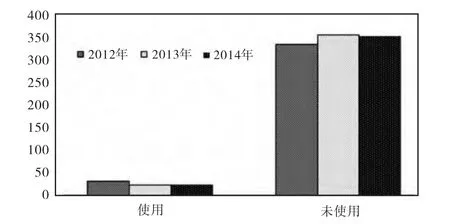

经济学在社会科学门类中属国际化进程最快的学科,其表现之一是研究方法和研究规范与国际的接轨。数学方法和数学模型在研究中的广泛应用已成为经济学研究的重要取向。笔者对1,126 篇论文的统计分析显示,只有165 篇文章未使用任何数学方法,占总数的约15%,。

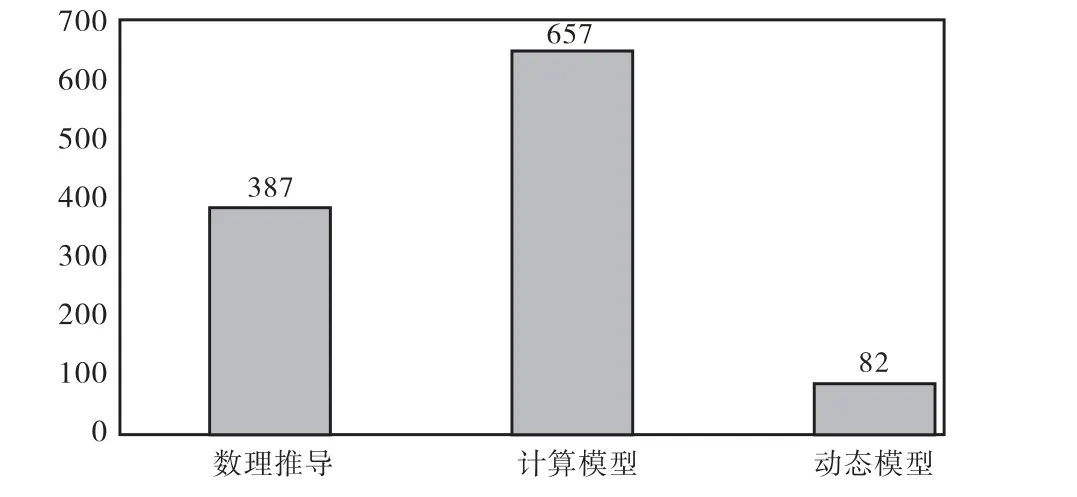

本文将使用数学研究方法论文分为三类:一是数理推导(不包括对动态模型的单独分析),二是计量检验(包括参数回归、时间序列、VAR 模型、计量检验新方法、面板数据),三是动态模型。上述分类有如下理由。第一,以学术标准对数理推导和计量检验进行区分。从学术界公认的文章架构来看,论文中的理论推导和实证检验部分包括但不局限于数理推导和计量检验。实际文章中,理论推导可包括逻辑推导等多种方式,实证检验也可包括统计检验、案例分析等多种方式来完成。根据上述思想,本文将对计量模型的推导和完善过程中所应用的数学推导归入计量检验部分,不作为数理推导统计。第二,对动态模型的应用单独探究。由苏联学者L.S.庞特里亚金1958 年提出的极大值原理和美国学者R.贝尔曼1956 年提出的动态规划奠基形成了动态模型的相关理论。动态模型最早应用于物理学、工程学领域,后来被引入经济学分析范畴,并广泛应用于宏观经济学研究之中。动态模型因具备动态模型推导和数值模型两项功能,故可以应用于文章的理论推导和理论检验部分。例如,龚刚和杨光(2010)在《中国社会科学》发表文章《从功能性收入看中国收入分配的不平等》以数值模拟方式代替传统计量经济学的理论检验,并收到良好的效果。第三,利于得出有益结论。对文章中使用的数学方法进行研究可以发现,数理推导和实证检验仍然经济学发表文章所使用的主要方法。统计结果如图2 所示:

图2 应用数学方法分类

从图2 所示数据可以反映得出如下有益结论。

第一,我国学者注重所得结论的实际效果和可操作性。这不仅符合时代对经济学研究的要求,对我国经济学未来发展也是大有裨益的。计量验证作为一种国际公认的规范性的实证检验方法,具有较强的说服力,且更容易得出具有操作性的对策建议。从图2 中我们可以看到,应用计量验证方法的文章位居第一位。李子奈和齐良书(2010)曾对《经济研究》1984—2007 年的3300 余篇论文是否使用计量方法作过专门分析,认为计量经济学研究对象遍及经济的各个领域,所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支,其计算结果显示,2006 年和2007 年《经济研究》刊载论文应用计量方法的比率为53%,。本文计算四种期刊刊载论文中应用计量方法的占比为58%,,其中《经济研究》刊载论文中应用计量方法的占64%,,表明近些年来我国经济学研究中计量模型的使用比率小幅上升,计量检验方法的应用得到加强。动态模型所包括的数值模拟方法作为一种可以替代的实证检验方法也逐渐被广大经济学者所接受,并应用于研究中。数值模拟方法具有结论直观性的特点,利于定量化得出政策建议和对策参考。

第二,数学方法应用更加规范化、国际化。根据图2 所示,应用数理推导和动态模型的文章比率分别占54%,和7.3%,。这与上世纪一批颇具影响力的海外学者将国外经济学研究方法引入中国进行本土化经济学研究有关。这些学者也带动了我国经济学与海外经济学的沟通交流,现今以蒋中一等为代表的海外学者所著讲授经济学数学方法的书籍已经成为国内高校经济学专业学生学习必备书籍。

第三,我国经济学者力求实现经济学本土化。根据前文所述,本文将对计量模型的推导和完善过程中所应用的数学推导归入计量检验部分,不作为数理推导统计。结合图2 中信息可见,同时应用数理推导和计量模型的论文数目为276 篇,占全部论文的25%,。当今我国经济学研究日趋与国际接轨,上述现象可以看作是我国经济学者正在完成对西方经济学本土化的有力证据。作者对来源于四大期刊的1,126 篇文章进行统计过程中较少看到编辑部录用全部应用复杂数学模型完成推导和检验的文章。可见,四大期刊编辑为经济学本土化做出重要贡献。

本文还对期刊按是否采用数理推导、是否采用计量检验以及是否采用动态模型进行分年汇总,以分析这三种数学方法在论文中应用的趋势性变化。分析结果如下:

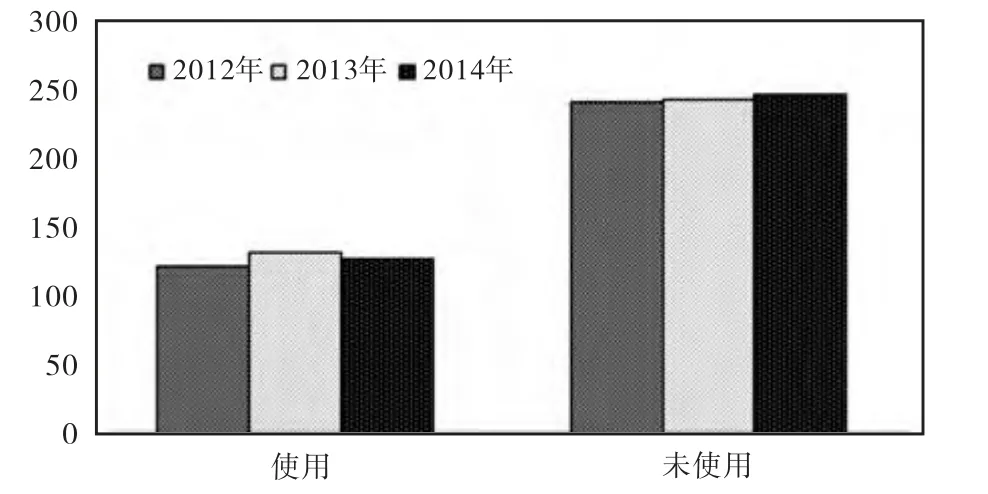

图3 应用数理推导分年度汇总

图4 应用计量检验分年度汇总

第一,数理推导。数理推导指论文中有对模型进行改进的数理推导和作者自行建立的数学模型,其中不包括动态模型。从分年度汇总信息可以看到,历年使用数理推导的文章比重分别为33.7%,、35.2%,和34.1%,,表明使用数理推导进行研究的文章数量较为稳定。可见,数理推导是经济学期刊比较容易认可的方法。

第二,计量检验。计量检验是使用计量方法的论文。从分年度汇总数据来看,计量检验在经济学论文写作中使用较为稳定。

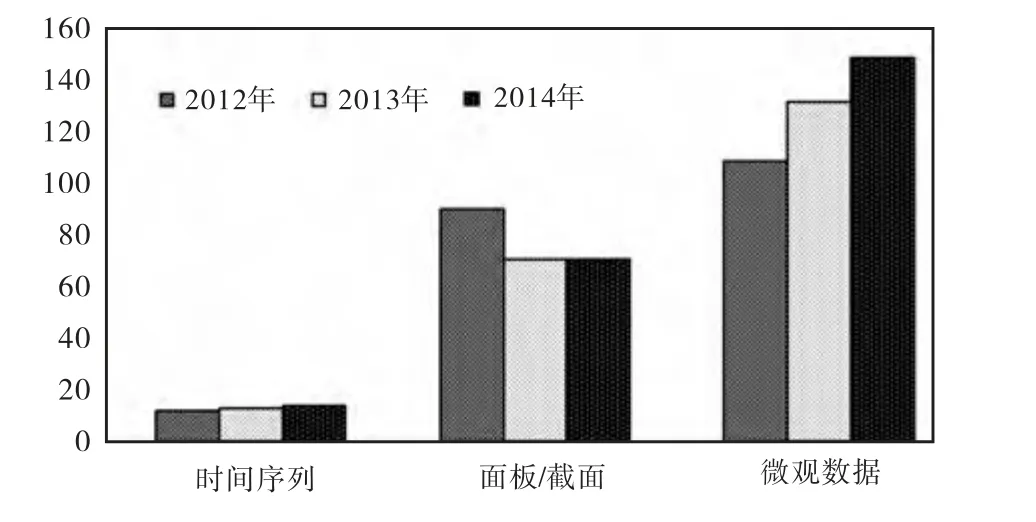

本文从使用数据和研究方法两个方面对计量检验的应用现状进行考察。首先,本文将使用数据分为时间序列、面板/截面和微观数据三类,对计量模型使用数据情况进行考察。由图5 可知,时间序列和面板/截面数据的使用相对较为稳定,而微观数据的使用则呈现出明显上升的趋势。2012—2014 年,使用微观数据的计量模型占全部计量模型比重分别为51.7%,、61.1%,和63.7%,,这表明基于微观数据的计量模型检验已经成为是我国经济学研究的重要趋势,意味着经济学研究对象越来越细化,研究内容也越来越宽泛,也反映出我国经济学研究与国外研究在计量数据的应用上的差距在缩小。

图5 计量检验应用数据分年度汇总

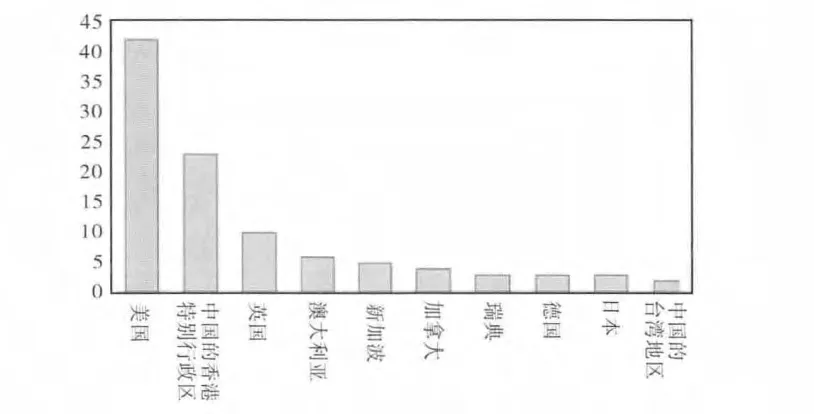

在对计量方法的考察中,按照估计方法的差异,对普通最小二乘估计、面板回归、工具变量法三种进行重点统计,然后按照模型设定的差异,重点识别了VAR 模型、二值选择模型、匹配法、倍差法、分位数回归和空间计量模型六种特定的模型设定方法①本文对估算方法和模型设定的分类标准如下:普通最小二乘估计是基于时间序列的、没有处理内生性问题的估计方法,包括OLS、GLS 估计等;面板回归是基于面板或截面数据的、没有处理内生性问题的估计方法,包括固定效应、随机效应等;工具变量法是对模型的内生性进行处理的方法,包括IV、2SLS、GMM等;二值选择模型是被解释变量是离散值的模型,包括Probit、Logit 模型等;匹配法主要包括倾向得分匹配(PSM)。统计规则如下:如果一篇文章采用两种或以上估计方法,比如同时使用OLS 和IV 方法,则同时统计两种方法。如果一篇文章使用了以上六种模型设定方法之一的同时,还使用了普通最小二乘估计、面板回归和工具变量法,则只统计模型设定方法。如果一篇文章使用了两种或以上模型设定方法,比如同时使用匹配法和倍差法,则两种同时统计。。由图6 可知,面板回归和工具变量法是目前研究中最为常用的估计方法,尤其是工具变量法的使用频率越来越高,表明现有论文中越来越注重对模型内生性的考察。六种特定的模型设定方法中,基于时间序列的VAR 模型,以及基于微观数据的二值选择模型、匹配法、倍差法等也得到了广泛的应用,分位数回归和空间计量模型也是计量模型设定中较为重要的方法。在计量研究中,各种计量方法得到快速的应用和推广,正与国际前沿逐步接轨,甚至在一些领域已处在前沿。

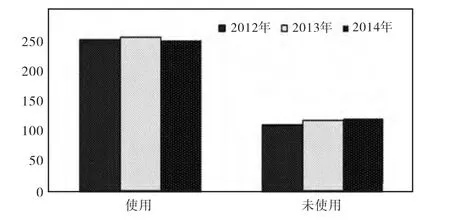

第三,动态模型。动态模型是数理模型中使用动态最优化的模型,加入了动态规划、最优控制和变分法等对动态最优化过程进行求解。动态模型一般包括动态随机一般均衡模型、实际商业周期模型、新凯恩斯模型等。目前使用动态模型的方法的文章并不多,但是作为一种较为前沿的研究方法,应当关注。具体如图7 所示。

图6 计量检验具体方法汇总

图7 动态模型应用汇总

从本文的研究来看,数学方法的应用已经是我国经济学中广泛使用的方法,尤其是对计量模型的使用有加强的趋势,但是,这并不意味着对数理推导和实证检验的滥用。事实上,国内外经济学史上都曾引发数轮关于数学是否应当引入经济学的论战。由于数学在经济学中的运用对经济学原理表述的精确性、经济学原理的逻辑一致性、经济变量关系的揭示等方面有得天独厚的优势,以及对经济学研究的规范化和科学化的重要作用,经济学研究实践中肯定了数学方法的应用(唐国芬,2010)。但是,经济学界依然存在着经济学“过度数学化”的担忧,即使在新古典经济学发源地的美国,也反对数学方法的过度使用。据统计,1990 年的《美国经济学评论》(AER)中使用复杂数学模型的论文仅占40%,左右(赵晓雷,1997)。光明日报(2013)和人民日报(2014)也分别刊载文章反对中国经济学家照搬西方经济学模型和方法研究中国经济问题,鼓励和号召从中国经济面临的问题和实践出发,创造中国经济学研究范式。

五、研究队伍结构和布局

对四大刊物的作者信息汇总分析凸显了经济研究的方式和队伍构成的一些新的取向和特点。

首先,多人或多机构合作研究已成为应对重大问题的重要科研方式。

本文的作者信息按发表文章的作者人次和机构计算,对于跨领域的研究成果,本文按照其所属学校或机构的原则进行计算。统计结果为,作者人次总数为2640 人次,平均每篇文章作者为2.35 人次。其中2012 年每篇文章作者为四人次及以上的数目为36 篇,占当年总数9.8%,;2013 年40 篇,占当年总数10.5%,;2014 年47 篇,占当年文章总数12.4%,。这表明,经济学领域的合作研究和团队化研究正在不断增强。

多作者完成同一论文成因有四:其一,多人合作开展某项研究日益成为应对重大问题的重要科研方式,同时合作研究也成为各类学术团队中以老带新的重要方式;其二,大样本量的数据或较大规模的案例调研需多人以团队方式来完成;其三,以问题为导向的综合性问题研究往往需要跨学科、跨领域、跨机构的合作,包括研究机构与实际工作部门的合作与协同;其四,国家社会科学基金和自然科学基金等设立的重大攻关项目助推了这类成果的形成。

其次,从海外学者信息看,国内期刊正在成为国内外研究中国经济问题的重要阵地。

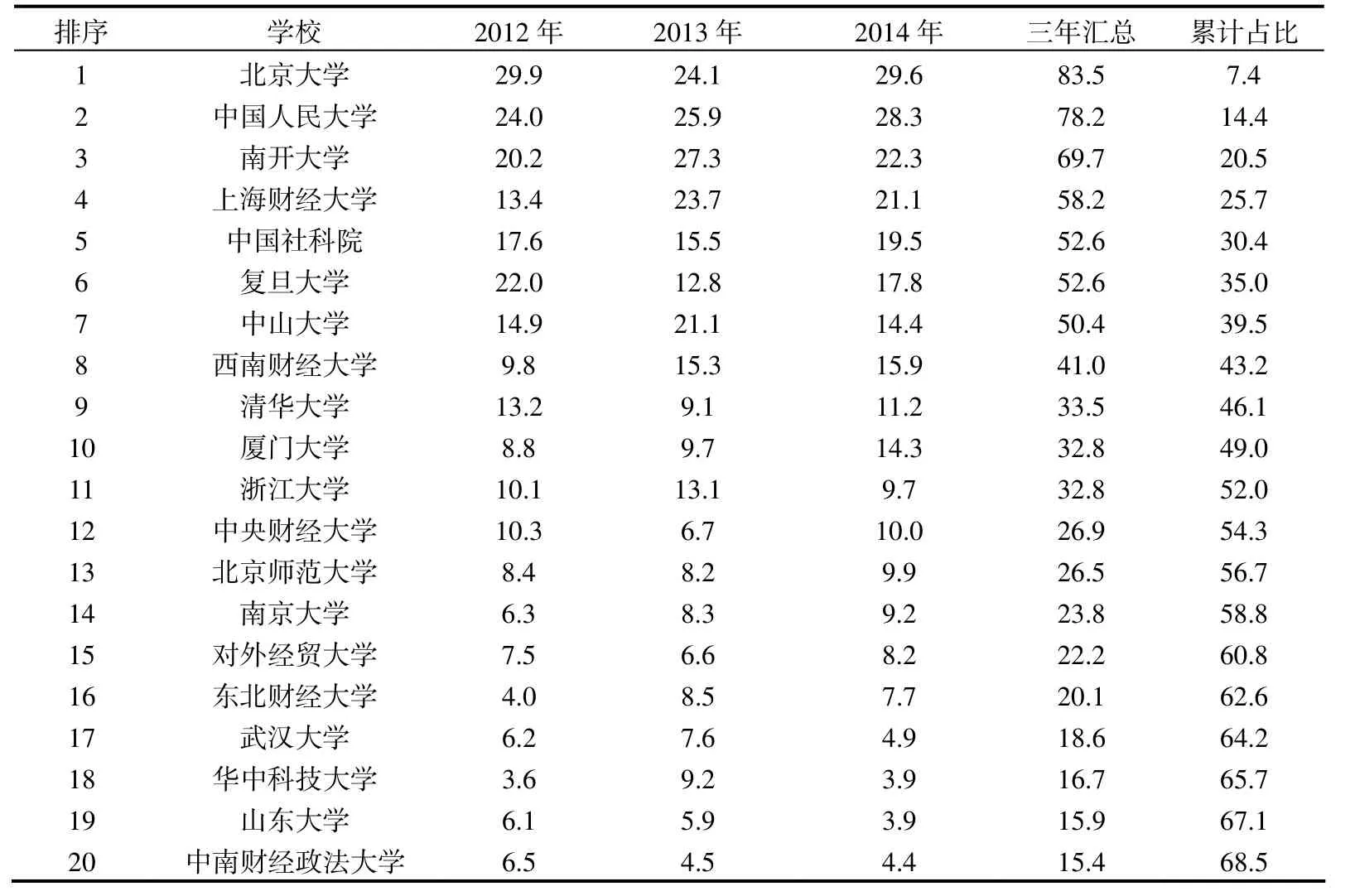

图8海外作者来源国(地区)信息

“海外学者”定义为作者署名单位为海外高校或研究机构(公司)。本文对海外作者来源国(地区)信息进行了汇总,并列出了超过2人次的国家或地区(见图8)。汇总结果显示,来自美国、中国的香港特别行政区、英国、澳大利亚、新加坡、加拿大、瑞典、德国、日本、中国的台湾地区等国家或地区的109 人次作者在上述期刊中发表文章,占作者总人次的4.1%,。其中,来自美国的学者数量最多,位居第一,来自中国香港特别行政区的学者数量次之。

中国三十多年的改革和发展所取得成就和面临的问题都举世瞩目,中国的发展和改革已成为世界经济发展和制度变迁的重要组成部分。它不仅孕育着新的理论和规律,也为经济学理论创新和发展提供了机遇和挑战。为此,“国际学术界对中国问题的研究总量在快速增加,而且研究的范围也在扩大,深度也在增加”(林毅夫和胡书东,2001)。从海外学者信息汇总结果看,随着国内经济学权威期刊的学术性水平和国际化程度的提高,一些海外学者也开始将有影响力的成果发表在中国权威期刊,国内期刊正在成为国内外经济学者讨论中国经济问题的重要阵地。

国外或境外学者对中国问题的关注和研究促进了国内外学术思想和研究方法的交流,加快了中国经济学研究规范与国际接轨的速度,提高了国内经济学期刊的学术水平和国际影响力。同时,海外学者的进入也会对本土经济学者带来冲击和挑战,要求本土经济学者更具开放性思维和国际化视角。

再次,国内高校作者分布在一定程度上反映了高等院校经济学研究队伍的结构变化和总体水平。

本文将国内院校的作者信息进行了汇总分析(见表3)。从汇总结果来看,北京大学、中国人民大学等是我国经济学研究重镇,与教育部学位中心公布的2012 年经济学科排名基本相一致①教育部学位中心2012 年学科评估结果显示,理论经济学学科排名前十的高校分别为中国人民大学、北京大学、武汉大学、南开大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、厦门大学、中山大学;应用经济学学科排名前十的高校分别为中国人民大学、北京大学、中央财经大学、复旦大学、厦门大学、清华大学、南开大学、上海财经大学、西南财经大学、东北财经大学。。

分析汇总信息结果可以得到以下三个结论:第一,科研重镇学术梯队明显。北京大学、中国人民大学发文人次明显高于其它院校,构成第一梯队;南开大学、上海财经大学、中国社科院、复旦大学、中山大学、西南财经大学、清华大学、厦门大学和浙江大学发文数量保持在10 篇左右,构成第二梯队;其余院校发文人次总数和历年发文人次稳定性相对较差,构成第三梯队。第二,科研重镇发文集中度比较高。2012—2014 年,北京大学、中国人民大学等十所院校发文数量比重分别为47.2%,、48.5%,和51.4%,,发文院校比较集中,且集中度呈波动上升趋势。第三,科研重镇地域集中度较高。2012—2014 年,排名前20 的发文院校中有16 个位于东部地区,位于中西部地区的只有西南财经大学、武汉大学、华中科技大学和中南财经政法大学4 所院校。这四所院校合计发文数量比重分别为7.1%,、9.6%,和7.7%,,波动较大,反映了学术资源分配地域差距较大,中西部院校学术影响力有待提高。

表3 国内经济学重镇发文数量信息

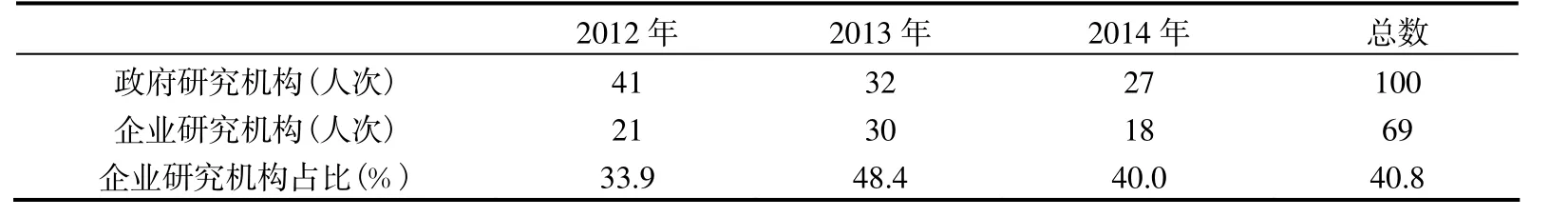

最后,政府或民间(企业)研究机构已成为经济学研究的重要力量。

在总发文中有169 人次作者为政府和民间(企业)研究机构的研究人员,占全部作者人次的6.4%,。这类以应用或对策研究为主的研究机构在重要学术期刊上发出自己的声音,既反映出政府和民间经济学研究水平在提高,也为经济研究注入了新的思维和视角,助推了经济研究的活跃和繁荣。与高校研究者相比,政府和民间(企业)机构研究者对现实经济运行问题的认识和把握更敏锐,其现实应用性和政策取向更强。

近十年来,一些大型企业集团、金融业类的公司开始设立或充实自身的经济研究机构。一些优秀的经济学研究工作者包括留学回国人员为这类研究机构所吸引,成为一支新的力量,它们的研究成果、发出的声音渐多渐强,是中国经济学研究队伍的结构和布局变化的一个重要方面。

表4 研究机构作者信息

六、结论及启示

本文对四大国内经济学领域权威期刊2012—2014 年度发表的1,126 篇论文的研究领域、研究方法、研究队伍构成等信息的统计分析,得出以下几点有益的结论:经济学研究问题导向性越来越强,宏观经济和金融经济、微观经济、国际经济学、经济增长和发展等与经济实践联系紧密的学科成为经济学热点研究领域;数学方法在经济学研究中的应用越来越普遍,数理模型以及计量检验和数值模拟等实证研究方法成为经济学研究的基本方法;经济学研究队伍构成更加多元化,国内高等院所、国外学者以及政府和民间机构共同构成经济学研究队伍的主体。总而言之,近些年来,我国经济学研究取得了可喜的进步,经济学研究与经济现实问题的联系越来越紧密,本土化、规范化和国际化程度都在不断增强。

中国经济学研究的进步并不意味着中国已经成为世界经济学研究强国,中国跻身世界经济学研究强国还有很长的路要走。但是,从本文的结论可以得到如下有益的启示:首先,加强中国经济学研究的创新意识和导向。经济理论创新是经济学研究指导经济发展实践的前提,也是中国跻身世界一流经济学研究大国的关键。中国经济不同于西方经济学理论的实践为中国经济学理论创新提供了丰富的现实素材。中国经济学研究不应该是照搬西方经济学理论和模型对中国经济问题的套用,而是应当从中国经济问题出发,从理论创新的高度,指导中国经济发展的实践。其次,本土经济学者要加强自身经济学研究素养和国际竞争意识。经济学研究方法的国际化和海外学者对中国经济问题的高度关注,意味着中国经济学者要跟世界一流经济学家“同台竞技”,这无疑对中国经济学者的理论素养和研究能力提出了更高的要求。因此,本土经济学者要不断加强自身研究素养以在中国经济问题研究的国际化竞争中占得高地。再次,注重经济学研究中数学方法的合理使用。数学方法是经济学研究规范化和国际化的必要工具,理论和思想才是经济学研究的“灵魂”。经济学研究中要注重理论和思想本质,经济学期刊在发刊导向上也要预防过度追求数学模型和计量方法的复杂性,警惕中国经济学研究的“过度数学化”。最后,鼓励经济学研究队伍的多元化。研究队伍的多元化是提升经济学研究水平的重要途径,因此应当进一步加强与国际学者的交流与合作,鼓励政府和企业等民间机构学者更多的参与到经济学研究中来。

[1] 成九雁,秦建华. 计量经济学在中国发展的轨迹——对《经济研究》1979-2004 年刊载论文的统计分析[J]. 经济研究,2005(4):116-122.

[2] 储凤玲. 基于JEL 编码的经济学研究热点测定[J]. 安徽科技学院学报,2013(4):97-103.

[3] 龚 刚,杨 光. 从功能性收入看中国收入分配的不平等[J]. 中国社会科学,2010(2):54-68.

[4] 黄泰岩,张培丽. 2007 年中国经济研究热点排名与分析[J]. 经济学动态,2008(4):21-25.

[5] 黄泰岩. 2013 年中国经济研究热点排名与分析[J]. 经济学动态,2014(4):4-16.

[6] 姜春林,杜维滨. 基于SSCI 的经济学主流研究领域计量分析[J]. 情报科学,2010(9):1420-1425.

[7] 靳卫东. 实证主义经济学研究的价值及其方法论局限[J]. 经济评论,2013(3):30-37.

[8] 李 颖. 中国文献计量学实用研究的新进展[J]. 现代情报,2005(4):168-170.

[9] 刘俊婉,苏新宁,邓三鸿. 经济学研究现状:基于CSSCI 的评价[J]. 经济学家,2004(4):73-80.

[10] 李义平. 中国经济学的历史使命(学者论坛)[N]. 人民日报,2014-03-14.

[11] 李子奈,齐良书. 关于计量经济学模型方法的思考[J]. 中国社会科学,2010(2):69-83.

[12] 林毅夫,胡书东. 中国经济学百年回顾[J]. 经济学(季刊),2001(1):3-18.

[13] 孙懿周. 中国经济学的发展趋势与建构框架[N]. 光明日报,2013-10-09.

[14] 唐国芬. 警惕经济学的形式主义——论数学在经济学研究中的应用[J]. 科技信息,2010(22):98-99.

[15] 肖金川,任 飞,刘 郁. 主要英文经济学期刊论文计量方法分析[J]. 世界经济,2014(1):148-160.

[16] 谢伏瞻等. 中国经济发展成就、机遇与挑战——纪念中国共产党成立90 周年笔谈[J]. 经济研究,2011(6):4-15.

[17] 赵晓雷. 西方经济学对现代中国经济学发展的影响[J]. 经济学家,1997(4):10-19.

[18] 曾国安. 不能从一个极端走向另一个极端——关于经济学研究方法多元化问题的思考[J]. 经济评论,2005(2):74-85.

[19] 周立群,黄卫平. 21 世纪中国经济类专业教育改革与发展战略研究[M]. 高等教育出版社,2002-8 版.