中国“马氏神话”与马尔克斯的“百年孤独”

2015-12-22孙宜学

孙宜学 花 萌

马尔克斯在中国的影响广泛而深远,得到了作家和读者的集体膜拜,从而形成了中国的“马氏神话”。实际上,这种“神话”掩盖了真实的马尔克斯,造成了中国当代文学在接受其影响时,基本仍停留在形式上的“模仿和套用”和“本土化”方面,未能创造性地吸收其精神内核,实现“创造性的内化”。

马氏神话:走上中国神坛的拉美文坛巨匠

从一九七七年《世界文学》杂志首次介绍马尔克斯开始,后历经一九八三年首届马尔克斯学术研讨会,八十年代中期的“寻根文学”、先锋文学中的“百年孤独热”,九十年代读者心中“二十世纪文学”排名位列榜眼,再到二○一一年中国首次推出《百年孤独》的正版全译本和今年中国各界人士对马尔克斯逝世的隆重集体悼念,三十多年来,马尔克斯及其作品在中国掀起了一波又一波的“马尔克斯式的拉美风潮”,呈现出“马氏神话”的中国盛景。

在创作界,从二十世纪八十年代开始,马尔克斯及其《百年孤独》几乎成了“拉美文学大爆炸”和“魔幻现实主义文学”的代名词,渗透到当代作家的创作和文学观念的血液中—“许多作家作品都能看到受到马尔克斯影响的痕迹。”莫言、贾平凹、余华、阎连科等为代表的优秀作家,毫不掩饰自己的推崇和赞赏之情,并承认自己在作品中刻意模仿过“马氏的语音语调”。“他的确是迷人的,新时期十年中的影响超过了所有的外国作家。”

理论界则普遍认为《百年孤独》拥有极高的审美价值和无限的阐释力。自一九七九年陈光孚在《外国文学动态》第三期上发表《拉丁美洲当代小说一瞥》开始,每年都有一定数量的相关研究论文发表,且从未中断过。研究者们从各种角度论证了马尔克斯的伟大和《百年孤独》的经典性——“马尔克斯是与塞万提斯比肩的作家”,“《百年孤独》跨越拉丁美洲古今文化,跨越欧洲和拉丁美洲文化,跨域中西异质文化,是古今中西文化群居杂交的宁馨儿”。

而普通中国读者眼中的马尔克斯俨然是一位“国王”,且其“王位”三十多年来无人撼动。一九八四年首次出版《百年孤独》时,仅上海、北京两地首印数就高达十万余册。九十年代,《百年孤独》在中国读者心目中的经典地位再一次得到加强。二○一二年《百年孤独》第一次合法出版,不到半年就销售一百万册,并呈现供不应求的局面。马尔克斯在中国就这样一步步登上神坛,他征服了创作界,影响了理论界,主宰了读者界,成就了具有中国特色的“马氏神话”。

马氏误读:真实的马尔克斯与“真实的”中国当代文学

实际上,中国“马氏神话”狂热的背后蕴藏着对其本人和拉美真实的遮蔽。回归拉美的“现实土壤”,重新审视马尔克斯及其作品,就可发现中国赋予其的神圣光圈与真实的马尔克斯有巨大的反差。回溯马氏在中国的传播史,可以概括为五大基本“马氏误读”:

1.作家的使命:“呐喊者”还是“失声者”

马尔克斯十分重视作家肩负的历史责任,他曾不止一次地主张作家应该“以提醒拉丁美洲公众牢记历史为职责,刻意反映拉丁美洲的历史嬗变、社会现实及浇漓世风”。为了反抗哥伦比亚左派罗哈斯·皮尼亚将军的独裁统治,他以《一个遇难者的故事》揭露独裁政府的凶残嘴脸,最终被迫流亡巴黎、东欧、苏联等地。再次回到拉美后,他又一次将个人得失与安危置之度外,同美国及古巴前政府支持者展开了激烈的笔战,最终以被“晾”在纽约而收场。可见他在以“面对丑恶,沉默就是犯罪”为信条,以对社会现实和政治的人文情怀为基础,用自己独特的文学方程式向世界“呐喊”,以此呼唤真、善、美的回归。

然而言必称“马尔克斯拉美精神”的中国文坛面对当代社会现实却大都选择了“政治沉默”,出现了“集体失声”。作家缺乏历史责任、社会关怀;作品逃离现场、偏离现实。深刻揭示社会现实的作品寥若晨星:反腐题材成为“禁区”,乡土题材在全球化的背景下又显得不合时宜。“市场逻辑和商业标准”让一些作家丧失了身为作家最基本的道德底线。即使如《檀香刑》这样的杰作,也弃置丰富的现实题材,而痴迷于历史暴力的叙说,诚如其“后记”所述,“《檀香刑》大概是一本不合时宜的书”。显然,中国当代文学在“市场标准取代了文学标准”的创作语境下,淡化了作家的“社会使命”和“政治立场”。“马尔克斯式呐喊”在许多中国作家的内心似乎只是一个虚幻的“乌托邦”。

2.“魔幻现实主义”:真解还是曲解

自二十世纪七十年代后期开始,“魔幻现实主义”就“魔幻般”地席卷了整个中国文学界。马尔克斯和《百年孤独》激发了作家们的灵魂和灵感,一部部所谓的“魔幻现实主义”作品“应声而生”,一批批作家自豪地被冠以“魔幻现实主义作家”称号。“魔幻现实主义”成了一种流行符号,且历经三十载而不衰。然究其根源却基本上可以说:三十载的狂热,三十载的误读。

首先,何谓“魔幻现实主义”,在拉美并没有明确统一的定义,且其在拉美文学研究中的地位与在中国受到的“顶礼膜拜”形成了鲜明的对比。自文学批评家赫尔·佛洛雷斯首次在一九五四年提出“魔幻现实主义”,关于该概念的定义就一直是众说纷纭。而且,在拉美没有哪一个作家被看作是典型的“魔幻现实主义”作家。尤其是马尔克斯,他认为“‘魔幻现实主义’这个词并不合适”。反观国内文学界,“魔幻现实主义”却成了“拉美文学爆炸”的代名词。很多中国作家仿佛对“魔幻现实主义”着了魔,都或多或少地在其作品中加入“魔幻”元素;一些评论家则似乎可以在任何作品中找到“魔幻现实主义”影子。《百年孤独》俨然成为了中国文学作品的参照物。任何带有“神奇事物”的作品似乎都可被纳入“魔幻现实主义”作品范畴。张贤亮的《男人的一半是女人》,宗璞的《泥沼中的头颅》,刘心武的《无尽的长廊》,等等,“魔幻现实主义”似乎海纳百川,无所不容。即使作家扎西达娃否认自己是个“魔幻现实主义”作家,但其作品仍被评论家视为与《百年孤独》“一脉相承”,具有典型的“魔幻现实主义”色彩。

其次,“魔幻现实主义”不可简单地被公式化为“魔幻+现实”。马尔克斯认为“魔幻现实主义”就是纯粹的现实主义,他一再强调“在我的小说里,没有一行字不是建立在现实的基础上的”。而国内作家和研究者虽然一直以“现实性”为原则赏析和模仿马氏作品,但认为魔幻只是一种工具,“魔幻现实主义”创作就是“工具+对象”的再生产。于是在一些作家笔下,魔幻调了色变了味,成了“太平广记”、“聊斋志异”,现实则换了命转了运,超自然的魔幻力量竟可以改变情节安排与人物命运;而这都是与马尔克斯笔下的“魔幻现实主义”相去甚远的。《百年孤独》里俏姑娘雷梅苔丝的飞上天空取材于“有一位老太太,一天早晨发现她孙女逃跑了,为掩盖事实真相,她逢人便说她孙女飞上天空上去了。”而飞向天宇的工具——“床单”也来源于现实生活——“一个来我们家洗衣服的高大而漂亮的黑女人在绳子上晾床单,她怎么也晾不成,床单让风给刮跑了。当时,我茅塞顿开,受到了启发。”由此可见,在马尔克斯的字典里,魔幻不仅仅是表现现实的一种艺术“工具”,其本身就是在拉美大陆时时刻刻发生的现实。

再者,“魔幻现实主义”不是普通意义上的“寻根文学”,更不是第三世界的“民族文学”和“西方现代派文学”的机械结合。“魔幻现实主义”所赖以生存的文化土壤不具有同一性,即拉美文化不属于任何单一的“民族文化”,而属于一种“欧洲、印第安和非洲文化相互渗透,彼此溶合的特殊文化结构”。依此类推,拉美文学也不是单一的“民族文学”,而是多种文化根源共同建构的“混血文学”。因此马尔克斯在作品中“文化寻根”,颠覆欧洲殖民者书写文化史的同时,无法规避多种文化交叉在过程中的影响,尤其是西方文化的强力介入。但是在中国,“魔幻现实主义”却仅被当作拉美向世界输出的新文学样式,“西方境界+中国形式”的文学发展新路径也由此提出。一九八六年,贾平凹在答《文学家》的问题时就说,“我首先震惊的是拉美作家在玩熟了欧洲那些现代派的东西后,又回到他们的拉美,创造了他们伟大的艺术。”然而需要指出的是,马尔克斯之所以能在寻根的创作中驾轻就熟地用西方境界讲述本国故事,绝离不开西方文化对拉美血液的深层沁入和融合。意欲极速地吸收和内化“西方境界”是脱离中华文化现实语境的,留下的只能是异域文学样板化的一种本土化的模仿和套用。

可见,“魔幻现实主义”在中国的传播过程中出现了严重的曲解,造成了作家认识上的混乱和创作上的误导。“魔幻现实主义”在世界的“一夜成名”具有历史和文化语境的特殊性,生拉硬拽地移植它的成功法则,认为“西方境界+中国形式”的“中西合璧”就可实现中国文学世界性的想法是行不通的。

3.文学创作本质:“真性情”还是“假呻吟”

马尔克斯认为文学创作是一种“真性情”的无意识涌动。文学的惟意识论在马尔克斯看来是无法理解的。一切只从概念出发而不基于“真性情”的虚构和幻想最终只会导向文学本质的迷失和“非理性主义”的肆意横行:

……就好比一个人开始把一些零散部件粘贴起来一样,直到有一天,故事好似泉水喷涌,倾泻不止,无法遏制。

……我认为文学创作中那种无意识的东西最好让它原封不动地呆在那儿……想象归根结底只不过是加工现实的工具,但一切创作的源泉总是现实。我不相信虚构,我反对虚构,我认为虚构是瓦尔特·迪斯尼式的纯粹简单的杜撰,是令人厌恶透顶的东西。

然而中国当代文坛却呈现“文体解散,辞有爱奇”的异景:某些作家“躲进小楼成一统”,虚拟地宣泄个人的“春花秋月”,这种“为文而造情”取代了“为情而造文”的做法是马尔克斯穷尽毕生精力所抗争的。“文质附乎性情”的千年创作古训似乎早已被抛置脑后,大家要么在市场中“搏出位”,要么在政治前“投其所好”,“与脚下的土地同命运”的创作观念沦为令人不齿的“陈规旧例”。更为可悲的是,一些精英作家也纷纷远离“真性情”的城堡,投入了“浓妆艳抹”的媚俗怀抱。写作不再是基于一种不可遏制的现实情感,而是在美轮美奂的文字包装下以臆想的故事和荒诞的方式与市场媾和言欢。

4.文学创作对象:“大众化”还是“精英化”

马尔克斯指出:“写出让人喜闻乐见的大众化的优秀作品,是我们应该努力去做的。”在创作中,他坚持“脑子里是一直装着读者”,“一旦发觉开始写的部分使人厌倦,我就设法给它增加点色彩,寻求使读者不为任何东西分心的办法……我希望我的作品从第一行起到最后一行止都能紧紧地抓住读者。”但中国当代文学却出现了“精英化”的怪现象。“纯文学”日益圈子化,他们自我生产,自我赏析,自我研究,“完美地”实现了文学的精英内部循环。优秀文学的“精英化”和“大众化”理解能力之间的矛盾在他们眼中是不可调和,但马尔克斯却不那么认为:

当然这里有很多限制,而最大的限制就是大众本身的文化水平……不过,我认为,一切优秀的文学都可以走得更远,发挥更大的作用,问题是在评论家和理论之间有一种倾向,他们把自己看成是享有特权的社会精英,认为“文学是为我们的,不是为大众的”。这是不正确的。人们喜欢文学,他们对文学的理解比表面看起来要深得多。

可见,当时的拉美文坛和现今的中国文坛出现了类似的问题,马尔克斯不仅指出了根源——大众文化程度的制约,而且提供了方向——优秀文学应该回归大众读者,担当起提高全民文化素质的责任。

5.文学创作态度:“经典意识”还是“消费意识”

文学创作需要“十年磨一剑”的耐心和治学严谨的态度。虽然马尔克斯用不到两年的时间完成了《百年孤独》的写作,但在动手写作之前,他竟花了十五六年来构思这部小说。《一件事先张扬的凶杀案》则苦苦酝酿了三十年。此外,他还提出了“创作中不解决结构问题,绝不动笔”、“打字错误等于创作错误”、“现在我动笔每用一个词都掂量再三,想想如果用错了会带来一大堆什么样的后果”等经典的创作观点。可以说马尔克斯在文学创作中切身体会到:创作中的耐心与孤独方可成就作品的极致与经典。而在日益“消费主义化”的中国文坛,很多作家的行为却南辕北辙于“马氏创作”:他们逐渐失去了叙事的耐心,“短平快”地生产着浅表化的“消费品”。

马氏神话:外因语境下的文化内因阐释

事物的发展是内因和外因共同作用的结果。中国的马氏神话也不例外,它的出现离不开外部文化语境和内部本质因子的共同影响。

1.外因语境:文学现代化语境

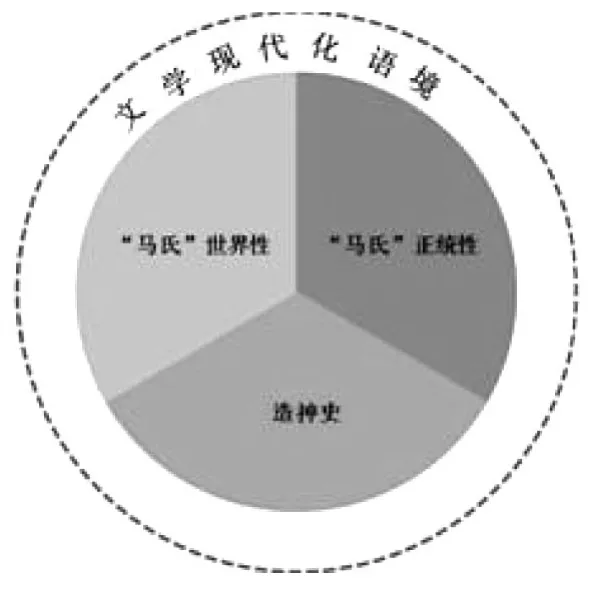

马尔克斯在中国的传播始于七十年代末八十年代初,整个文坛在“去政治化”的解放中意气风发,渴盼外来新文学血液的灌输。该时期的文学被看作是对五四的“复归”,“写真实”和“现实主义”的文学理念再次被提升到一个新的高度。刚刚挣脱思想禁锢的中国作家此刻急于突破左翼文学的陈旧话题和传统的“写实”方法。马尔克斯及其作品适时进入。“魔幻现实主义”一词不但讨巧地强调了该文学流派的“现实主义性”,更是给“现实”披上了一层夺目的“魔幻新衣”。一九八二年马尔克斯获得诺奖的事实更是引发了全体国人的“顶礼膜拜”,以期通过研究学习马尔克斯及其所代表的拉美文学反思中国文学如何走向世界。因此马氏作品成为中国文学现代化进程的参考经典是顺应中国文学现实发展的。然而文学现代化语境的外部动因并不能成就“马氏神话”,其内部的本质因子才是其“一蹴而就”的根源。(见图1)

2.文化内因:“正统性”、“世界性”与“造神史”

首先,马尔克斯在中国的传播“根正苗红”,且具有“群众基础”,具体表现为政治的进步性和传统的亲缘性。一方面,长期以来,新老学者认为拉美与中国同属第三世界,是“圈子”内的难兄难弟,因此总是有意无意地强调马尔克斯及其作品内容的思想先进性,是反霸权主义、反殖民主义的典范。另一方面,马尔克斯对拉美的“文化寻根”不但唤醒了中国作家对中华五千年文明的“集体回归”,更是完美地契合了国人固有的“民族中心主义情结”。于是在“政治误读”和“传统情结”的交相辉映下,马尔克斯和其作品在传播的过程中同时具备了上层意识形态和下层群众基础的双重正统性。

图1 马氏神话成因

再者,马尔克斯本人及其作品的世界性为其在中国“经久不衰”的传播与影响保驾护航。从《枯枝败叶》到《百年孤独》再到《苦妓追忆录》,马尔克斯每一部作品的问世都受到了世界范围的广泛关注。以代表作《百年孤独》为例,在大众读者界,“自一九六七年五月在阿根廷出版以来,销量已达三千万册”;在学界,多年来各国学者从未间断过从思想内涵、审美意蕴、艺术手法等各个角度对作品经典性的论证。可以说马尔克斯及其作品是在“自我经典”的基础上,经过“市场经典”的过滤和“话语权力经典”的包装,最终成为历史经典。

最后不得不提的是,中国人历来都有造神的喜好。倾向于将任何符合道德特征的优秀人物捧上神坛。在中国人眼中,马尔克斯无疑是优秀的“文坛圣者”:他为人正直善良,有着“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的社会责任感;他笔下的“马孔多”是整个世界的现实缩影,宣扬着真善美的普世价值;他的文学创作为整个中国文学开启了“希望之窗”——“原来小说可以这样写!”……就这样,集诸多美德于一身的马尔克斯在“正统性”、“世界性”、“造神史”和“中国文学现代化语境”的内外力共同作用下逐渐完美地被神化。

正视马氏误读:中国当代文学的新思考

一种文化在另一种异质文化语境传播的过程中会因文化过滤而造成发送方文化的损耗。接受方会对所接收的文化进行选择、加工和改造,从而产生不同程度和不同方式的文化误读现象。文化误读是一种客观存在,是接收方一种抑或有意识抑或无意识的主体行为。它对接收方会产生消极性和积极性两种不同的影响。

如前文所述,马尔克斯及其作品在中国的传播经历了五大消极性“马氏误读”。按照诱发原因分类,主要有以下两种:其一是由于受不同文化传统和思维模式影响而造成的片面误读,如对魔幻现实主义内涵的曲解等。其二是“指鹿为马”式的有意误读,如一些国内作家深谙马氏所倡导的作家“现实”使命和文学创作理念,却由于受各种消费主义诱惑故意“反其道而行之”。

然而,不可否认的是,“马氏神话”三十载的中国盛景也离不开“马氏误读”的积极性影响。第一种是有意识的创造性误读。作家莫言在创作的过程中有意识地时而“趋近”时而“避开”马尔克斯式“高炉”,最终内化、改造并形成了独特的莫氏言说。第二种是无意识的创造性误读。扎西达娃等中国作家之所以不承认自己是魔幻主义作家,是由于马尔克斯及其作品对他们产生了“集体无意识”作用,潜移默化地使其进行“创造性阅读”,从而灵感爆发,作品浑然天成。

因此,中国当代文学在对待任何异质文化移植本土的过程中要正视一切形式的误读。对于两种积极性误读要继承发扬,使其“为我所用”,实现“创造性的内化”。而对于另两种消极性误读要防微杜渐。一方面努力提升自身文化修养以减少交流障碍;另一方面勇敢地对“消费主义”文学市场说“不”,以回归文学本身。