收入结构如何影响消费——基于城镇居民收入五等分数据的分析

2015-12-21王亚丽

王亚丽

(中南财经政法大学财税学院,湖北 武汉 430073)

一、引言

十八大报告提出要建立扩大消费需求长效机制,释放居民的消费潜力,扩大内需。目前我国居民消费支出占GDP 的比重不到40%,如何提高居民消费成为我国目前经济工作的重点。在居民消费支出中,城镇居民的贡献率要高于农村居民,因此,提高城镇居民的消费支出显得尤为关键。而收入是与消费联系最密切的因素(方福前,2009;苏良军,2006),如何有效利用收入来促进消费才是目前最关键的。

目前我国仍面临着整体消费率下降、政府消费支出占比不断增加和居民消费支出占比不断降低的多重困境(温涛等,2013),而收入作为影响消费的关键因素,如何能发挥最大的促进作用,需要进一步分解、分析。陆彩兰等(2012)和邹红、喻开志(2013)提出不同收入结构对消费的促进作用不同,从收入中寻找新的消费增长点,就要对收入进行分解,分析。在此基础上,邹红、喻开志(2013)还分析了不同收入水平的收入结构对服务消费的影响。具体来讲,城镇居民间收入差距比较大,不同收入等级之间的消费需求不同,其限制消费支出的约束条件也有一定的差异。收入结构的差异会如何影响消费支出?这一差异影响在城镇居民五等份之间又有何不同的表现?本文将从不同收入等级入手,分析不同等级间收入结构对消费的影响。有针对性地采取一定的措施促进其消费支出的差异化增长,将会最大化地释放居民的潜在消费,提出居民消费的比重。

本文的结构安排如下:第二部分中简单介绍主流的消费理论,同时从收入对消费的影响及收入结构对消费方面对现有文献进行了梳理。数据及方法的具体说明则在第三部分中展开。第四部分采用第三部分的方法和数据研究不同等级的收入结构对消费支出的影响,在此基础之上,区分了工资份额均值上下及农业与非农业户口,进一步丰富了研究视角,解析了收入结构对消费的影响。在文章最后,总结了文章的结论并针对性地提出建议。

二、文献综述

在主流的消费理论中,收入是影响消费最主要的变量,而不同消费理论的消费函数不同,收入担任的角色也不完全相同。在绝对收入假说、生命周期假说、相对收入假说、持久收入假说中,收入都是处于绝对的位置,对消费产生直接影响。预防性储蓄理论将不确定性因素引入分析框架,提出消费者对未来的不确定程度会影响当期的消费。流动性约束假说认为,受流动性约束的消费者支出会小于不受流动性约束的消费者。虽然分析的范式及因素在不断变化,但是收入作为影响消费的因素之一仍然处于重要的地位。

在收入对消费的影响方面,我国学者受西方消费理论的影响,针对我国国情做了一系列的相关研究。结合流动性约束假说,苏良军等(2006)对中国城乡消费和收入数据进行平稳性检验,检验结果证明中国城乡消费和收入之间存在长期、稳定的均衡关系,同时也发现城镇居民面临的流动约束较农村居民少,其边际消费倾向也相应较大,这也刚好用中国的数据验证了消费的流动性约束假说。与苏良军等研究相类似,高梦滔等(2008)利用了中国八省农村1,420 户的微观面板数据,验证了农户消费行为的流动性约束假说,同时在分析过程中利用Zeldes 模型研究了农户的跨期消费行为。而Friedman( 1957)的持久性假说是否在中国仍然适用,暂时性收入是否对我国居民消费支出不会产生大的影响?Ana-Gabriela Babucea(2011)提出影响消费的收入由两部分构成,一部分是一生收入,一部分为当期产生购买力的收入。类似地,苏良军等(2005)提出一种合理的对持久收入和暂时收入分解的方法,对我国数据进行检验。实证分析结果表明,暂时性收入对消费的影响是非常显著的。也正是苏良军等(2005)的这一研究,使更多人利用当期的收入数据进行研究。Flavin(1981)利用类似数据对其进行实证研究后发现,消费与预期的劳动收入具有显著的正相关性,即所谓消费的“过度敏感性”。

关于收入结构对消费影响的研究,随着居民收入结构的逐渐多样化,其成果也逐渐丰硕。Richard Hawkins(2006)认为收入结构对于消费支出特别是应税品消费支出具有重要的作用,收入结构的变化引起了消费较大的变化(Hailin YU,2013)。蔡跃洲(2009)在对我国农村居民收入构成进行分解的基础上,对影响我国农村居民消费的因素进行分析,结果发现不同的收入来源对居民消费的影响程度是不同的。与此相类似的研究包括张秋惠、刘金星(2010),汪旭晖、顾晶(2009),温涛、田纪华等(2013)的研究。另外,王建宇、徐会奇(2010)从收入的持久性和不确定性方面研究其对消费的影响,研究结果跟上面的类似,确定性的收入比如家庭经营收入对于农村消费来说具有较显著的促进作用,张秋惠和刘金星(2010)得出家庭非基本收入(转移性收入和财产收入)对人均消费具有较高的边际贡献。在研究收入结构对消费影响的基础上,张秋惠和刘金星(2010)、温涛和田纪华等(2013)又进一步分析了收入结构对消费结构的影响,进一步细化了消费与收入之间的关系。城镇居民的情况跟农村居民的稍有差异,城镇居民的收入结构中,工资性收入对消费的促进作用最大。

综上所述,不同的收入类型的确对消费具有不同的促进作用,上述研究并没有考虑消费者的异质性,而是笼统地分析收入结构与样本内所有层次居民的消费之间的关系。本文则将消费者按收入的不同分为五等份,在考虑总收入差异的情况下研究收入结构对消费的影响,从而分析我国目前的消费政策是否能够激发居民的消费欲望,起到促进消费的作用。

三、模型设定及数据来源

在上述研究内容确定的基础上,我们将简要介绍本文所用到的模型及数据。一般城镇居民都分为七等份,本文对城镇居民五等份的划分方法将在数据来源及说明部分列明。

(一)模型设定与变量解释

根据CHIP2007 的划分,将居民收入分为工资性收入(wage)、经营性收入(oper)、财产性收入(asset)、转移性收入(transf)四个类型,此分类方法均按照CHIP 数据的分类。工资性收入包括工资及补贴收入、其他劳动收入;转移性收入包括养老金或离退休金、社会救济收入。消费(cons)包括食品支出、衣着支出、居住支出、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通信、教育文化娱乐服务、其他商品和服务八项支出。工资性收入是我国城镇居民初次分配收入的重要组成部分,能为消费提供坚实的物质基础。随着我国城镇居民收入逐渐多样化,经营性收入和财产性收入的比重不断上升。不同收入结构对消费会产生怎样的影响呢?为此,本文设定了如下模型。

文中要考虑收入结构对消费的影响在不同等级间的体现,以上的四个模型分别用不同等级的数据进行回归。本文主要分析的是收入结构对消费的影响,在模型中逐步加入教育程度(edu)、家庭规模(hhsize)、职业(career)1教育程度分为:未上过学、扫盲班、小学、初中、高中、中专、大学专科、大学本科、研究生九个分类。职业分为:国家机关党群组织、企事业单位负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员,商业、服务业人员,农、林、牧、渔、水利生产人员,生产、运输设备操作人员及有关人员、军人、不便分类的其他从业人员。等控制变量,以检验模型的稳健性。其中家庭规模是实际数据,而教育程度和职业时通过加入虚拟变量得以控制,教育程度的参照组为未上过学,职业的参照变量为国家机关党群组织、企事业单位负责人。

(二)数据来源及说明

本文主要采用的是CHIP2007 的数据,其中选取的是城镇住户收入与消费方面的数据。城镇住户其收入的稳定性相对外来务工人员及农村住户较强,同时其收入结构较多样化,更能够满足本文对数据的要求。在分析不同等级城镇居民收入结构对消费的影响时,对CHIP 数据按照总收入排序,将其分为低收入者、中低收入者、中等收入者、中高收入者、高收入者五等份,在此基础上研究不同收入阶层的收入结构对消费的不同影响。考虑到CHIP 数据在年份上不连续,在分析收入与消费的总体关系时,我们会借助历年《中国统计年鉴》关于城镇居民收入与消费的数据,为了与CHIP 数据所分的五等份匹配,将统计年鉴中对城镇居民划分的七等份进行合并。

四、收入结构对消费的影响

在上述的研究思路下,我们此部分主要分析不同等级收入结构对消费的影响。为了拓宽研究视角,在此基础上,我们区分了工资份额超过均值(0.63)和小于均值情况、农业户口和非农业户口的差异,多方面研究收入结构对消费的影响。我们预期收入结构对不同等级的影响不同,需要区别对待。

(一)总体收入与消费的关系

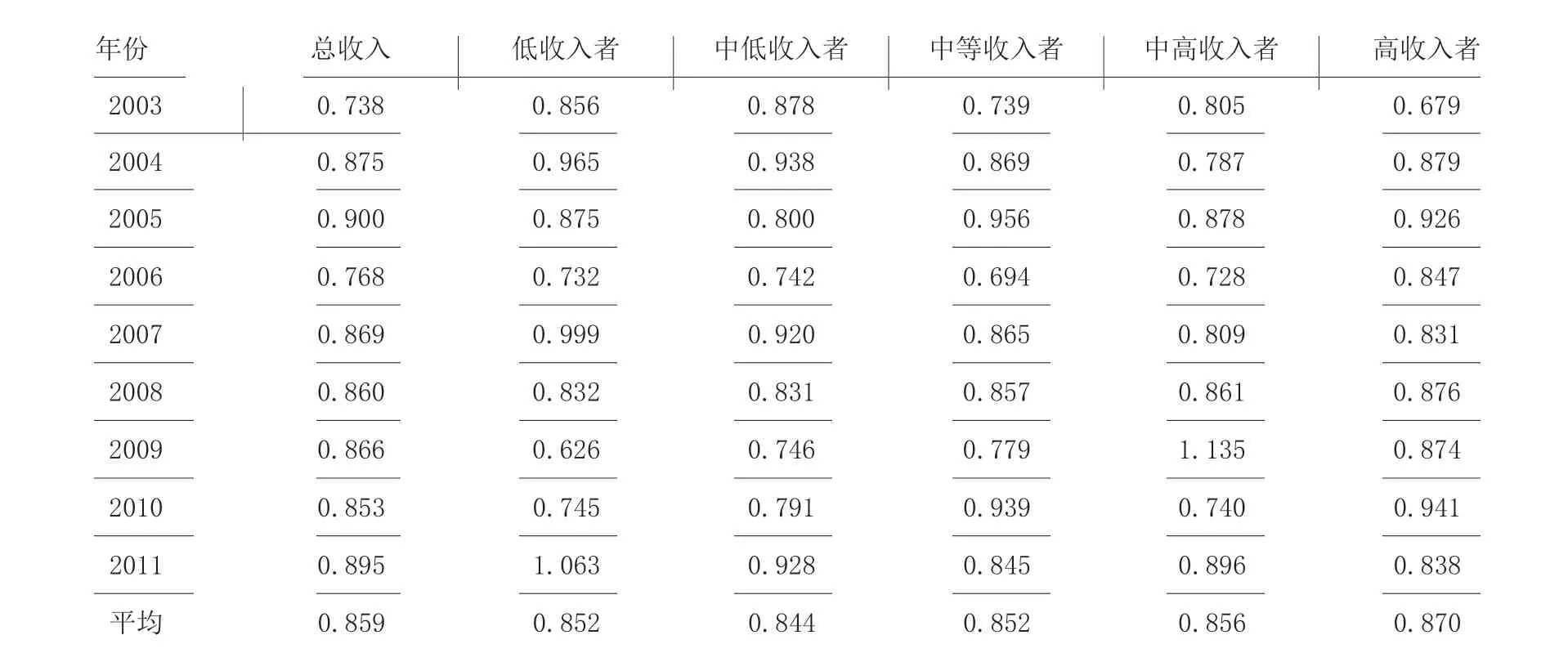

收入对居民的消费支出起着决定性的作用,随着收入水平的提升,消费支出也不断上升。对于城镇五等分的居民,其收入的差异是其消费差异的主要决定因素,而各自的消费变化对收入的敏感性如何,将由表1 的结果显示。

表1 不同等级居民其消费支出对收入的弹性

表1 显示,各个等级的消费弹性(消费支出对收入的弹性)大致相近,并未出现过高或过低的现象,且都处于一个较高的位置。弹性表明了消费对收入变动的敏感程度,表中的结果显示,不论哪一等级的居民,其消费与收入都有非常大的关系,因此,通过提高收入来促进消费仍十分关键,而如何在提高收入的同时将收入的促进效应最大化将是本文分析的重点。从时间序列上来看,各等级都具有一定的波动性,且其波动规律不尽相同。更值得关注的是,低收入者和中等偏上居民分别在2011 年和2009 年出现了高弹性的现象,即消费的变化率超过了收入的变化率。2002 年~2011 年的平均弹性显示,高收入者的消费弹性在五个等级中最高。十年间,高收入者的收入增长了2 倍多,相伴随的是奢侈品市场的火爆,炫耀性消费的增长,这也是将其消费弹性推高的原因之一。

(二)城镇居民五等分的差异化分析

对于不同等级的城镇居民来讲,其消费观念有所不同,影响消费的因素也存在差异。作为消费主要影响因素的收入,由于收入来源的不同以及不同的收入结构,会在不同等级的居民之间产生不同的影响效果。

从表2 整体来看,加入控制变量之后,收入对消费的影响系数除了高收入者基本保持稳定之外,其余等级都发生了一定程度的波动。因高收入者的消费支出中炫耀性消费所含的比重较高,炫耀性消费的支出不仅取决于自己的收入,还取决于他人的收入(郭庆旺,2013),是一种攀比的效果,并不会因为教育程度、家庭规模、职业等因素而发生较大幅度的变动,呈现出稳中有增的现象。观察其他阶层发现,随着控制变量的逐步加入,在低收入者、中低收入者、中高收入者以及总体居民表现为收入对消费的影响作用逐步减弱的现象,而中等收入者则恰好相反,其收入对消费的影响作用逐步增强。中等收入者是我国中产阶级的主力军,而目前我国中产阶级的税负较重,越加入主观因素,其收入对消费的影响越大。也可以表述为中等收入者的消费欲望更容易受到收入的约束,这样的消费限制也更容易促进预防性储蓄需求的增长,尼尔森公司发布的“中国高储蓄率成因剖析”也说明了这一点。

城镇居民总体的结果显示,财产性收入对消费的影响程度最大,工资性收入次之。财产性收入是指家庭拥有的动产或不动产所获得的收入,目前我国财产性收入的来源渠道少,所占比重低(国家统计局城市司、广东调查总队课题组,2009),大多数家庭并未将此项收入作为其家庭主要收入来源,也不会成为家庭储蓄的主力军,正是因为这点,财产性收入对于消费的促进作用相对于其他收入较强。工资性收入目前仍是我国城镇居民的主要收入来源,所以其对消费的促进作用当然不能被忽视。四种来源收入对消费的影响随着控制变量的加入逐渐减弱,这也说明了,对于城镇普通居民来讲,消费不仅受到收入的约束,还会受到家庭规模、教育程度等其他因素的影响,并且主观因素对消费的影响会减弱收入所起的作用。而职业不同于其他因素,会加重收入的作用,因为我国各职业之间收入差距较大,更能体现收入的优越性,加强了收入影响消费的分量。

对于低收入者来讲,在不考虑其他因素的情况下,经营性收入与工资性收入成为消费的主要影响因素。城镇中的低收入者大部分为打工者或者小规模经营者,这两项的收入成为收入的主要部分,对消费的影响程度当然也是最大的。转移性支付虽然也有较大的影响,但是相较其他收入金额较少,无法对消费起主要影响作用。加入控制因素之后,虽然各个来源收入对消费的影响程度都有所下降,但转移性收入下降较少,继而成为对消费影响最大的因素。因在不考虑家庭规模的情况下,低收入者自身的收入较转移性收入重要,而低收入者属于家庭规模大、就业人员少的群体,所以在加入家庭因素等一系列自身因素之后,就会使转移性收入相对重要,促进了低收入者的消费支出。同时对于低收入者,其财产性收入较少,且稳定性较差,对消费的影响也较小。

经营性收入是对中低收入者消费支出影响最大的收入类型。工资性收入相对于其他类型收入比较稳定,且四种收入类型中工资性收入和财产性收入一般不以现金形式发放,同时工资性收入较稳定,是储蓄的最佳对象。相对来说,经营性收入更能刺激消费支出。考虑收入结构对消费的影响程度,我们发现,在不加入控制变量时,工资性收入对消费的刺激效果要强于转移性收入。在考虑控制变量之后,工资性收入的影响程度逐渐减弱,而转移性收入仅在加入教育程度时才出现小幅度的减弱现象。相类似地,经营性收入在加入职业变量时,出现了影响程度增强现象。因为对于家庭规模来说,在相同的收入条件下,家庭规模越大,表现得越贫困,相对的,转移性收入也就越多。对于其他收入类型则是,家庭规模越大,特别是需要赡养的人口越多,收入越少。

因而在加入家庭规模因素之后,转移性收入对消费的影响程度增强。

表2 不同收入结构对消费支出的影响

在整体中,表现与其他等级不一致的就是中等收入者。在影响消费的因素中,收入是主要因素,对消费起约束作用。收入的影响程度越大,表明居民消费越理性,或者说对未来的预期不明确。对于中产阶级来说,由于住房、税负等各方面的压力,使中产阶级逐渐成为预防性储蓄的主力军。由表2 可以看出,中等收入者,收入对消费的影响系数是最高的,中等收入者的收入相对来说,仅处于中等水平,收入的约束,会限制中等收入阶层的消费贡献率。不管是否加入控制变量,财产性收入都是影响中等收入者消费的主要类型。如前述分析,工资等稳定性收入更能促进储蓄的增加,具有一定的波动性的财产性收入相比较能促进消费的增长。但对于中等收入者,其获取财产性收入的渠道相对较窄,财产性收入占总收入的比重较低,无法充分发挥财产性收入对消费的促进作用,致使中等收入者的消费贡献率不高。

随着收入等级的增高,收入对消费的影响程度逐渐减弱。财产性收入对中高收入者的消费影响并不显著,而对于高收入者的消费支出具有显著且较大的影响。在加入控制变量之前,中高收入者的收入影响系数最大的是工资性收入,而随着控制变量的加入,工资性收入的影响系数逐渐变小,转移性收入的影响系数在加入家庭规模和职业时小幅度增大,所以成为影响消费程度最大的收入类型。同样地,低收入者也是在加入变量之后,转移性收入成为影响程度最大的收入类型,但不同的是低收入者和中高收入者的收入差距较大,对于低收入者而言,转移性收入主要是政府无偿性质的转移支付,具有一定的救济性质。对于中高收入者,不断增长的收入已经不会对消费产生非常严格的约束,转移性收入也主要为政府或单位给与的具有退休金或奖金性质的转移支付,相对于工资收入更能促进消费支出。另一方面,由于收入的约束,中高收入者的消费并不能完全根据自己的消费欲望,所以在考虑教育、家庭规模、职业等因素后,工资性收入和经营性收入对消费的影响程度出现了减弱的趋势。

高收入者的收入影响系数与其他等级差异较大,在加入控制变量之后,除财产性收入外的收入对消费的影响系数较稳定,就收入对消费支出的影响程度而言,工资性收入和经营性收入的影响程度明显低于其他等级,转移性收入是各阶层中唯一结果不显著且为负值的。由于其较高的收入水平,居民在消费决策时已经不需要过度考虑到家庭规模和职业问题,同时高收入阶层的部分消费属于炫耀性消费,决定其消费支出的是相对收入或相对消费,与较低收入居民所考虑的因素不同,故加入控制变量之后,收入影响系数并未发生较大的变化。在高收入者的收入中,对消费影响最大的是财产性收入。工资性收入对高收入者来说已不成为其关注的焦点,涉及到投资以及不动产增值的财产性收入反而能够引起高收入者的关注,且高收入者的财产性收入渠道广,收入高,相比之下更能促进高收入者的消费,特别是房产以及汽车等高值产品的消费。

(三)工资份额均值上下的对比分析

根据样本估计,工资性收入占总收入的比重差异化比较大,均值为0.63。工资性收入是居民收入中较稳定的收入,稳定性收入比重较大的居民其收入会如何影响其消费,而比重小的居民又会如何?所以在此部分分析中,就以工资份额0.63 为基础,将样本分成两部分,重新考虑不同收入结构对消费的影响。在上述的分析中我们发现模型(4)的分析更稳健,能够更好地反映收入结构对消费的影响,故此部分中我们仅采用模型(4)进行分析。

表3的结果显示,考虑工资份额的情况下,除了居民总体,其他等级的影响系数大多都不显著,在工资份额超过0.63 的样本中,仍然是财产性收入对消费的影响作用最大,且与其他系数间的差距超过了不考虑工资份额的结果。相反,在工资份额小于0.63 的样本中,对消费影响程度最大的是工资性收入,并且其他收入的影响系数均小于工资份额超过0.63 的样本。工资份额超过0.63,表明其收入渠道较窄,总体收入稳定性较强;而在工资份额小于0.63 的样本中则反之。若总体收入的稳定性较弱,其他收入无法为消费提供稳定的收入流,股工资性收入对消费的影响较大。在总体收入稳定性较强的群体中,较稳定的工资性收入为消费提供了稳定的物质基础,但其刺激作用不强,影响效应较稳定,反倒是财产性收入等具有波动性的收入对消费有更大的刺激作用。

表3 不同工资份额的收入结构对消费的影响

无论工资份额是超过均值还是小于均值,对低收入者的消费影响最大的均为工资性收入,与不考虑工资份额时有所差别。决定低收入者消费最关键的因素是当期收入,且消费的比例较高,收入而非收入结构对他们消费的影响更关键。中低收入者在工资份额超过0.63 的情况下,经营性收入对消费的影响作用最大,与不考虑工资份额时情况一致。当工资份额小于0.63 时,财产性收入出现负的影响系数,但中低收入者的系数大都不显著,并无大的说服力。中等收入者在两种情形下均显示财产性收入对消费的影响最大,与表2 结果一致。但工资份额小于0.63 的系数均不显著,只有超过0.63 的情况下有说服力。对于中等收入者,其财产性收入的渠道逐渐增多,收入水平也逐渐提高,能够对消费起到有效的刺激作用。中高收入者的结果则和表2 的结果大有不同,工资份额超过0.63 时,对中高收入者的消费影响最大的是经营性收入,另一种情况下是工资性收入。中高收入者的消费支出较高,但财产性收入和转移性收入较少,在具有稳定性的工资性收入比例较高时无法发挥有效的作用,故经营性收入的影响作用最大。高收入者则是工资份额超过0.63 时与不考虑工资份额的结果一致,小于0.63 时工资性收入与财产性收入的影响系数相同。当工资份额较小时,其他收入可能以其他形式存在,而工资性收入则可提供稳定的、可靠的收入源,作为消费的物质基础。对于高收入者来说,财产性收入来源渠道广,收入占比高,也同工资性收入并列影响消费支出。

(四)农业与非农业人口的对比分析

CHIP 数据中的城镇住户调查对象包括户籍人口及其他常住人口,而农业人口与非农业人口在社会保险、下岗培训、保障房等方面的政策并不一致,诸如此类因素的不一致将会导致农业人口与非农业人口在收入与消费方面的不一致。

表4 结果显示,收入结构对非农业人口消费的影响与总体一致,对各个阶层消费的影响效应最大的收入类型各不相同,对居民总体、中等收入者来说,影响程度最大的是财产性收入;对中低收入者、中高收入者的消费影响最大的是转移性收入;而经营性收入则对中低收入者的消费影响程度最大。这也主要得益于被调查者中非农业户口比较多,导致最终的结果与非农业户口的情况一致。

对比农业人口与非农业人口的情况,农业人口中除了工资性收入与转移性收入之外,其他收入在各个等级基本上都不显著。有样本介绍发现,农业人口仅有较少人拥有经营性收入与财产性收入。在小规模的经营活动中,部分为下岗再就业者,按国家政策规定,享受免费再就业培训优惠政策的人员,主要为国有企业下岗职工、国有企业的失业人员、国有企业关闭破产需要安置的人员、享受最低生活保障并且失业1 年以上的城镇其他人员,这样无疑给农业人口的经营活动设置了一个壁垒,使其经营性收入也相对较少。同时,大规模的经营性活动对农业人口来说投资大、风险高,所以涉足者较少,同样无法改善其收入状况。财产性收入目前在全国范围内处于占比少、渠道窄的困境,而农业人口由于其自身条件和周围的环境,又进一步缩小了其财产性收入的来源渠道,降低了其收入的比重。主要影响农业人口消费的是工资性收入,工资收入是其收入的主要来源,构成消费的主要物质基础,但是由于住房、教育等其他硬性消费支出的排挤,使其潜在的消费需求一直处于压制状态。从这点来看,本文的主要分析结果更适合于非农业人口,而对农业人口来说,主要的解决措施是普及部分非农业户口居民所享受的优惠政策,扩大收入来源,提高收入水平,才能真正起到促进消费的作用。

五、结论及建议

通过以上的分析,我们发现各个等级的收入结构对消费的影响各不相同,财产性收入对城镇居民总体的消费支出影响程度为0.452,超出其他收入类型,此结果同中等收入者、高收入者大体一致,但影响程度稍有差异,分别为0.588 和0.276。目前我国财产性收入渠道窄,收入占比低,无法作为消费的主要物质基础,对消费支出的绝对贡献率偏低。针对提高财产性收入的政策措施将会对扩大中等收入者、高收入者的消费支出最具作用。低收入者和中高收入者则是转移性收入,影响程度分别达到0.44 和0.304,但不同的是低收入者的转移性收入大多是具有救济性质的,而中高收入者的则多为单位给与其不具有救济性质的收入。中低收入者是经营性收入,经营性收入的取得一定程度上受经营环境、经营项目、经营方法的影响,要想提高中低收入者的经营性收入,就要从此部分入手。在五等份中,中等收入者的影响程度普遍较高,基本达到0.5 以上,中等收入者的收入水平仅处于一般,但由于逐渐增大的住房、税收等压力,使其无法完全释放自己的消费需求,即收入对消费的约束力逐渐增大。高收入者的影响程度基本都在0.2 以下,是五等份中系数最小的。高收入者的消费部分属于炫耀性消费,这一性质决定其消费并不完全取决于自己的收入,还取决于相对收入及相对人的消费。进一步分析告诉我们,各等级的收入结构对象消费的影响受工资份额影响较大,也进一步证明了工资性收入仍为目前最重要的收入来源,对消费

的影响也较大。城镇居民包括非农业人口和农业人口,农业人口由于收入来源少,收入水平低,并不适用我们文中的结论,文中的结论对非农业人口更具指导意义。

表4 分户口下收入结构对消费的影响

(一)利用财税政策,提高收入水平

要想最大限度地的促进收入较低者的消费规模,最关键的是提高其经营净收入和工资收入水平。提高最低工资标准,同时从法律上保护其实际工资收入不低于最低工资,特别是对于一些非全日制职工及临时工,其权益更容易受到损害。同时,对于一定规模以下的个体经营者给予一定的税收优惠,减轻其税收负担,提高其收入水平。要确保各种社会保障措施向低收入者倾斜,减轻其支出负担。改革税率结构,降低生活必需品的税收,减少生活必需品的相对支出规模,释放低收入者的消费需求。

(二)完善投资市场,提高财产性收入

从前述的分析可知,提高中等收入者的消费支出,最关键的是提高其财产性收入,要想提高中等收入者的财产性收入,首先需要解决的就是我国相关制度的规范问题,比如目前我国的股票市场上信息披露的规范问题、知识产权的保护问题,以及对拆迁房主的产权保护问题等,规范投资市场的法律法规,保护居民的财产性收入。同时放松对投资市场的管制,多样化我国的投资产品,建立综合性的金融投资市场。

(三)优化投资环境,放宽市场管制

要想通过提高收入来提高高收入者的消费支出,就要提高财产性收入。优化实物投资环境,加强实物投资以及财富的产权保护,有效促进财产性收入的提高。较高收入者的部分消费支出属于炫耀性消费,其消费支出取决于自身的偏好及其他居民的消费,其收入对于消费的刺激作用相对其他阶层较低,增加收入无法有效地促进消费支出的增长。完善我国的奢侈品市场,放松对部分领域的管制,提高较高收入者的消费支出,这与郭庆旺(2013)的观点类似。

[1] 白重恩,钱震杰.谁在挤占居民的收入——中国国民收入分配格局分析[J].中国社会科学, 2009, (5): 99-105.

[2] 白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究, 2009, (3): 27-41.

[3] 白重恩,钱震杰.我国资本收入份额影响因素及变化原因分析——基于省际面板数据的研究[J].清华大学学报(哲学社会科学版), 2009, (4): 137-147.

[4] 蔡跃洲.经济刺激计划与农村消费启动——基于我国农村居民收入分解的实证分析[J].财经研究, 2009, (7): 4-12.

[5] 陆彩兰,洪银兴,赵华.农民收入结构对消费支出的影响——基于江苏省1993 ~2009 年的数据分析[J].经济体制改革,2012, (2): 66-70.

[6] 高梦滔,毕岚岚,师慧丽.流动性约束、持久收入与农户消费——基于中国农村微观面板数据的经验研究[J].统计研究,2008, (6): 48-55.

[7] 葛成,刘震.我国城镇居民收入结构变化与刺激消费的政策选择[J].经济学动态, 2010, (4):70-72.

[8] 龚刚,杨光.论工资性收入占国民收入比例的演变[J].管理世界, 2010, (5): 45-55.

[9] 郭庆旺.消费函数的收入阶层假说[J].经济理论与经济管理, 2013, (1): 5-9.

[10] 国家统计局称市局、广东调查总队课题组.城镇居民家庭财产性收入研究[J].统计研究, 2009, (1): 18-22.

[11] 沈晓栋,赵卫亚.我国城镇居民消费与收入的动态关系——基于非参数回归模型的实证分析[J].经济科学, 2005, (1): 18-22.

[12] 苏良军,何一峰,金赛男.暂时收入真正影响消费吗? ——来自中国农村居民面板数据的证据[J].管理世界, 2005, (7): 26-30.

[13] 苏良军,何一峰,金赛男.中国城乡居民消费与收入关系的面板数据协整研究[J].世界经济, 2006, (5): 65-72.

[14] 汪旭晖,顾晶.中国农村居民消费与收入关系的实证研究[J].北京工商大学学报, 2009, (1): 58-63.

[15] 王建宇,徐会奇.收入性质对农民消费的影响分析[J].中国农村经济, 2010, (4): 38-47.

[16] 温涛,田纪华,王小华.农民收入结构对消费结构的总体影响与区域差异研究[J].中国软科学, 2013, (3):42-52.

[17] 张秋惠,刘金星.中国农村居民收入结构对其消费支出行为的影响——基于1997 ~2007 年的面板数据分析[J].中国农村经济, 2010, (4): 48-54.

[18] 邹红,喻开志.收入结构视角下扩大居民服务消费的实证研究——基于广东省城镇住户调查数据[J].财经科学, 2013, (5):105-114.

[19] Ana-Gabriela BABUCEA, Aniela BĂLĂCESCU. Statistical Analysis of the Dynamics of Income and Consumption Expenditure of Households in the 1990 - 2010 Period[R].Economy Series, 2011, (1): 9-16.

[20] Angus Deaton.Saving and Liquidity Constraints[R].NBER Working , 1989: 3196.

[21] Christopher D. Carroll, Robert E. Hall and Stephen P. Zeldes,The Buffer-Stock Theory of Saving: Some Macroeconomic Evidence,Brookings Papers on Economic Activity,1992, (2): 61-156.

[22] Friedman, M..A Theory of Consumption Function[M].Princeton:Princeton University Press,1957.

[23] Marjorie A. Flavin, The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income[J].The Journal of Political Economy,1981, (5): 974-1009.

[24] Hailin YU. Analysis on Consumption Behavior of Zhejiang Province’s Farmers from the Perspective of Their Income Increase[J].Asian Agricultural Research, 2013, 5(4): 101-104,108.

[25] Richard Hawkinsa, Sally Wallace. Source of income effects for demand decisions and taxable consumption[J]. Applied Economics, 2006,(38): 2371–2379.