外国留学生汉字学习状况研究

2015-12-17王骏胡文婧

王骏胡文婧

(上海交通大学国际教育学院,上海 200030)

外国留学生汉字学习状况研究

王骏胡文婧

(上海交通大学国际教育学院,上海 200030)

文章通过对51名非汉字圈学习者进行问卷调查,涉及和汉字学习有关的多项因素,以求全面观察外国人学习汉字的情况。量化研究的结果显示,欧美学习者普遍重视汉字学习,但对学习汉字所需要的时间准备不足;动机类型对于学习方法和学习态度的影响并不明显,然而具有工具型动机的学习者更容易长时间坚持学习;学习者主要依靠课堂学习汉字,而课外学习时间偏少;学习者实际使用的学习方法较为传统,但是他们对于新的学习方法和教学设计持开放的态度。

留学生;汉字学习;研究

一、研究的背景和意义

目前,学界关于外国人汉字习得的研究广为开展,其深度与广度已不亚于其他语言要素的习得研究,但严格来看仍然不全面,比如,关于学习动机对于汉字学习影响的研究。此外,已有的研究多数都是针对学习者的客观语言行为,即通过考察学习者在语言实验或测验中加工的水平高低来分析其学习情况,但对于他们汉字学习过程及其规律的研究甚少。按照王永德的观点,后者和前者应是相互补充的关系。目前的研究水平尚无法支持对汉字习得进行全面客观定量分析,这样对学习者的学习过程进行问卷调查,可以使我们较为便利地探究外国人汉字学习的全貌。

为此,我们采用问卷的方法,对上海某高校国际教育学院的非汉字圈留学生,以及部分在沪外籍社会人士等共计51名学习者进行了调查,研究与分析外国人习得汉字的多项因素,以期为广大教师及研究者提供一些参考。

二、研究的过程

研究对象:上海某高校国际教育学院的来华留学生以及在沪外籍社会人士抽样51人。

调查方法:问卷调查。发放问卷60份,回收问卷58份,回收率96.7%;有效问卷51份,有效率87.9%。

调查问卷分四部分,共23题,皆为多项选择题,选项设计方式根据实际需要有所不同,例如有些题目允许复选。第一部分为被试者的基本情况;第二部分是和被试者学习动机类型有关的信息;第三部分是和学习策略有关的因素反馈;第四部分是和汉语课程教学有关的内容。

问卷回收后,经手工剔除回答不完整和故意规律性作答的废卷,将有效问卷编为51份,利用Excel和SPSS软件进行了多种分析。

从基本情况来看,被调查者中男性25人,女性26人,平均年龄24.06岁;学习汉语1年以下的为23人,1年及以上的为28人。学习汉字的时间分布与之完全相同,说明目前绝大部分学习者都没有采取“语文分开”的学习方式。被调查者的平均汉语水平为新HSK3级。数据显示抽样群体是较为理想的汉字学习调查对象。

三、外国留学生的汉字学习状况

(一)学习时间和重视程度

被调查者中,有28人计划学习汉字的时间超过1年,而20人计划学习的时间在6个月及以下,显示学习者在汉字学习需要的时长上存在分歧,而事实上只利用半年左右的时间学习汉字是非常困难的,过去很少意识到这一点。5度量表统计显示,被调查者认为学习汉字的必要性为4.25,而学习汉字对于汉语学习本身有帮助的程度为4.21,显示学习者在心理上普遍对汉字学习比较重视。有趣的是,对上述2个变量进行相关分析后,发现相关系数P=0.267 Sig.= 0.058,十分接近但并未达到显著水平,说明学习者潜意识中认为汉语的口语表达能力和汉字读写能力在一定程度上是可以分开的,这和我们在教学实践中的体验也颇为一致。

在汉字的“认”和“写”方面,学习者的重视程度(见图1)。

图1 学习者对于汉字“认”和“写”关系的认识

可以看到虽然60.78%的学习者认为汉字读写应均衡发展,却也有多达三分之一的学习者表示认汉字的能力可以单独发展,这也许和网络时代文字在电子媒体的使用情况有直接关系。

(二)学习动机

动机的构成和分析本身是一个复杂的问题,如果考察国内外既有的研究,可以把动机大致分为两大类:内在动机与外在动机。

国外最经典的关于二语学习的动机研究莫过于加德纳和兰伯特(Gardner&Lambert)的“融入性动机”和“工具性动机”理论,以及在此基础上开发了“第二语言学习态度/动机测验量表”(AMTB)。融入性动机的学习者希望能融入目的语社会,表现出一种“对于该种语言下的文化和人民的真诚的个人兴趣”;工具性动机的学习者则将目的语作为通过考试、找到工作等的工具,侧重“学习一门新的语言的实际价值和好处”,且两位学者均认为,“融合性动机比工具性动机更能预测二语学习的成功度”。此外,匈牙利学者唐耶(Dornyei)的外语学习动机三层次说也成为最有影响力的动机理论。唐耶(Dornyei)对加德纳(Gardner)的动机理论进行了批判性的继承,提出“三层模型理论”:语言层、学习者层、学习情境层,后来他又吸收希金斯的“自我不一致理论”,将“二语动机的自我系统”分为理想二语自我、应该二语自我和二语学习经验。其中,理想二语自我相当于内在动机或融入性动机,应该二语自我则近似于外在动机或工具性动机。

国内对于汉语学习动机的研究和分类多结合特定时期汉语教学的实际,呈现出一定的特殊性,如早期吕必松把外国人学习汉语的动机分为职业、职业工具、学术、受教育和其他5类;徐子亮则分为掌握工具、升学、深造、研究和不明确5类。王志刚等的研究则对上述的分类提出了批评,认为应该纳入“融入性”动机进行调查,实质是与国外的分类趋近。之后国内的研究也多受其影响。

基于中国目前对外交往日益深入的现状,并结合本调查在国际化程度较高的地区开展的事实,且考虑到过去很少有人直接调查过汉字学习的动机,而汉字学习在一定程度上又具有独立于汉语学习整体的特点,我们将问卷中关于汉字学习的动机单独列出,并将其选项较简明地分为:A生存需要、B工作需要、C学历需要、D父母意愿、E了解文化5项,并将其中的A、E两项归为“融入性动机”,B、C两项归为“工具性动机”,D项归为“无明显动机”,且允许被试任意复选,实际形成“融合动机”“工具动机”“复合动机”和“无明显动机”4大类。初步的统计结果(见图2)。

图2 学习者汉字学习动机构成

可以发现,数量居首的动机是工具动机,占比达54.90%,而单纯的融合动机占比也高达27.45%。无明显动机的学习者的确存在,但只占3.92%,而同时具备多种学习动机的则占13.73%,如将其和第2类合在一起看,可以认为大致4成的学习者在学习汉字时具有“融入中国社会”这一学习动力,这比我们过去认为的要高。不过考虑到在当今中国,如果选择作为一个完全目不识丁的“文盲”,的确会给生活带来很大不便的现状,则可以认为这个结论十分合乎情理。

我们更关心不同动机类型和学习汉字诸多要素之间的关系。由于“无明显动机”的学习者人数过少,我们将这一类从样本中剔除,以剩余的3类动机类型即融合动机、工具动机和综合性动机作为因子,对之前考察的诸多可量化要素进行单因素方差分析(取95%置信区间),得到了如下结果(见表1)。

表13 种动机类型的单因素方差分析

数据显示不同动机类型的学习者仅在学习汉字时间这一项具有显著性差异,学习汉语时间的差异虽接近显著,但实质指向与前者一致,且不如前者符合本研究的主旨,因此只须查看3种不同动机学习者在学习汉字时间上的具体值(见表2)。

表23 种动机类型学习者学习时间均值

可以发现,在学习初期,学习者往往具备综合动机,也许他们还没有完全弄清自己学习汉字的真实目的,融合动机在学习时间为半年到1年的学习者中最为普遍,而能长时间坚持学习汉字的学习者往往具有较单纯的动机,如求学或工作。而学习动机类型与年龄、现有汉语水平、将来的学习计划以及对汉字学习的认识等要素都没有直接的相关性。

(三)学习策略

在问卷中我们考察了学习者对于汉字各构成部件的认识(见图3)。

数据显示,超过一半的学习者认为掌握汉字部件对于汉字的认、写都有帮助,而认为有助于认、写或认为无帮助的学习者数量相仿。

对于学习汉字过程中最困难的因素,我们列出了部件、笔顺、结构和整字4项,并且允许

图3 学习者对于掌握汉字部件意义的认识

复选,虽然复选的学习者不多,但我们还是按照频次统计了其百分比(见图4)。

图4 学习者对于学习难点的认识

可见学习者认为最难学习的是整字,其次是结构,而认为部件和笔顺有困难的学习者相对较少。

每周用于自学汉字的时间方面,图5的数据显示,占比最高的45.10%的学习者每周花1至3小时在课外自学汉字。合计64.71%的学习者周自学时间在3小时以下,说明学习者自学时间不够充足(见图5)。

图5 学习者每周用于自学汉字的时间

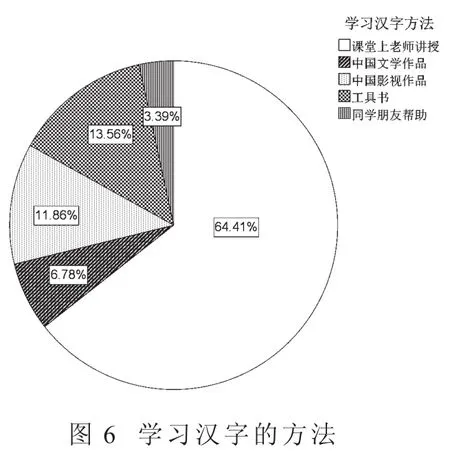

以动机类型为因子,对每周学习汉字时间进行单因素方差分析,得到F=1.174 Sig.=.330,未发现不同动机的学习者在自学时间上有显著差异(见图6)。

图6 学习汉字的方法

图6为学习者采用的主要学习方法。数据显示接近三分之二的学习者采用以课堂上教师教授为主的学习方式。在非课堂方式中,利用工具书学习的占比较多,为13.56%;利用中国影视作品学习的也达到近乎相同的比重;而习惯通过课外阅读来学习汉字的只占6.78%,这一与预期颠倒的数据令人感到较为意外,但也从一个方面折射了时代的特点。

此外,学习者使用手机App帮助学习汉字的5度表均值为3.57,频度分布显示64.7%的学习者“总是”或“常常”使用这一方法,超出我们的预料,体现了移动互联网时代汉语学习的鲜明特点。而关于“是否在生活中通过地铁站名、商店名、饭菜名等因素学习汉字”,5度表的均值为3.88,频度分布显示76.4%的学习者“总是”或“常常”使用这一方法。这提示我们以往可能或多或少忽视了在汉字教学中融入上述两个显而易见的有利因素。

(四)汉字的课堂教学情况

接下来我们观察学习者实际参与课堂学习的情况。调查显示,学习者平均每周的汉字课时5度值为3.0,对应3至5小时。考虑到国内长期汉语班的精读课一般为8至10课时、3.5至4.5小时/周,而专门开设的汉字课即使有,一般也不会达到这个长度,所以可以推测学习者基本上以“精读课的课时”代替了“学习汉字的课时”这个概念。当然,就精读课的结构而言,用于“纯汉字教学”的时间不可能有那么长,然而另一方面在口语、听力等课程的教学过程中,又不能完全排除“汉字教学”的存在,所以可以大致认为学习者实际用于学习汉字的课堂时间的确为3至5小时/周。相比之下,1至3小时的课外学习时间更显偏少,但这个结论仅通过本研究很难作出,需要结合访谈等调查方法才能呈现。

在教学方法方面,教师“经常”使用汉字的形旁和声旁进行归纳的5度均值为3.25,略高于“有时候”的水平,而教师在教授汉字时有意识渗透文化内容,如一个汉字的由来、故事,历史等的5度均值为2.88,比前者更低。

学习者“经常”参加学校组织的有关汉字学习活动的5度均值为1.86,低于“很少”的水平。这显然不只是学习者单方面缺乏参与意愿的因素,很可能学校对于这类活动的组织还不够重视。

(五)汉字自身属性对于学习的影响

最后考察字频和笔画数对于汉字学习的影响。这2个因素的考察更适合使用定量研究,在这项问卷调查中,我们实际只能观察学习者对于这两者的主观判断。数据显示,88.2%的学习者认为如果提高一个汉字在教材中的复现率,将有助于其学习。这一点与冯丽萍、江新的多项定量测试研究结果一致(见图7)。

图7 学习者认为笔画数对于汉字听写的影响

图7的数据则显示,对于汉字听写,49.02%的学习者认为笔画多的汉字更易写错,而19.61%的学习者认为无论笔画多少都容易写错,有23.53%的学习者认为二者都不容易写错,显示在汉字学习方面较强的信心。合在一起,可以认为有43.14%的学习者认为笔画数多少对于书写准确率没有影响。此外还有7.84%的学习者认为笔画少的汉字比笔画多的汉字更容易写错。这样来看,实际上超过半数的学习者认为笔画数多并不影响汉字的学习效果,但这和冯丽萍、刘丽萍的多项定量测试研究的结果相违背,显示了问卷调查研究的局限性。

四、汉字学习的“全景图”和存在的问题

如果我们把本研究的全部结论放在一起进行梳理,就可以看到一幅外国人学习汉字的“全景图”。总体而言,欧美学习者普遍都很重视汉字的学习,而且大都重视“认”和“写”两个方面。但是,他们对于长时间学习汉字却有些准备不足。动机类型对于学习方法和学习态度的影响并不明显,然而具有工具型动机的学习者更容易长时间坚持学习,结合前面的结论,即学习汉字需要比预期更长的时间,可以认为工具型动机的学习者更容易获得最后的成功。那么,汉字教学要想成功,就要使学习者做好“学习汉字需要很长时间的不懈努力”这一心理准备,这不仅需要教学设计、教学技巧方面的投入,恐怕也需要教师重视情感方面的个别辅导。

学习方法方面,学习者主要依靠课堂学习汉字,相对而言,在课外自习、练习汉字的时间偏少,这是今后在教学设计中需要加以调整的地方。学习者倾向于依靠传统的听讲以及查找工具书学习汉字,但是中国日渐丰富多样的影视作品、新兴的手机App以及在目的语环境中随处可见的“真实”的汉字也是他们喜欢的学习方式,然而这些学习方式目前从教师角度仍没有得到足够的重视。

学习者普遍重视对汉字部件的掌握,而他们学习的难点在于整字和结构方式。以此反观目前的汉字教学,教师对于“部件分析”“字源讲解”这些传统上受到重视的手段使用仍略显不足,这也许和短时间内要求掌握大量汉字的总体设计有关,而诸如课外兴趣活动等形式较为灵活、具有较强趣味性的汉字学习活动几乎告缺。

五、促进外国留学生汉字学习的设想及建议

从外国人汉字学习的现状出发,我们建议在常规的汉字教学手段之外,对汉字教学进行如下的改进:

第一,从总体设计角度,对汉字教学进行全面的规划,如识字量表、汉字教学进度表等通过制定大纲、编写教材来实现,且将规划的时间跨度延长到1年以上,而不是像现在这样往往只局限于1至2个学期。因为汉字学习需要比以往认为的时间更长才能达到成功。

第二,鼓励学习者将汉字学习和具体的工作、学习技能相关联,同时在教学设计中融入实践性的任务,如阅读汉字标识、阅读应用文体等,因为工具型动机似乎有更好地提高学习有效性的效果。

第三,加强对汉字学习中的情感因素的重视。教师应想方设法鼓励学生克服畏难情绪,长期不懈地坚持学习汉语。

第四,积极地将课外读物、中文影视作品等教辅材料和手机App等新技术手段运用到汉字教学中,因为这些手段与学习者的偏好一致。

[1]冯丽萍.非汉字背景留学生汉字形音识别的影响因素[J].汉字文化,2002,(3).

[2]江新.汉字频率和构词数对非汉字圈学生汉字学习的影响[J].心理学报,2006,(4).

[3]刘丽萍.笔画数与结构方式对留学生汉字学习的影响[J].语言教学与研究,2008,(1).

[4]吕必松.关于语言教学的若干问题[J].语言教学与研究,1995,(4).

[5]王永德.日本和韩国留学生对汉语句子主观感知距离研究[J].现代外语,2003,(2).

[6]王志刚,倪传斌,王际平,姜孟.外国留学生汉语学习目的研究[J].世界汉语教学,2004,(3).

[7]徐子亮.汉语作为外语教学的认知理论研究[M].北京:华语教学出版社,2000.

[8]Dornyei,Z.Teaching and Researching Motivation[M]. Harlow:Longman,2001.

[9]Gardner,R.&Lambert,W.Attitudes and Motivation in Second Language Learning[M].Rowley,Mass:Newbury House,1972.

A Survey of Foreign Students'Chinese Language Learning

WANG JunHU Wen-jing

(College of International Education,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200030)

The paper aims to investigate the state of foreigner's Chinese language learning through a survey of fifty-one non-Chinese learners and various factors relating to their learning Chinese.The quantitative findings show that European and American learners commonly value Chinese language learning,but are not adequately prepared for the time required to learn Chinese.The motivation learners have no significant influence on learning method and learning attitude.However,mechanic motivation learners tend to persist for longer period of time;they mainly rely on in-class sessions to learn Chinese,but with little outside classroom time.Learners use traditional method,but they are open to new learning methods and teaching designs.

International students;Chinese learning experiences;Study

H195

A

2095-6967(2015)01-045-06

[责任编辑:李蕾]

2014-10-07

本文系国家哲学社会科学基金青年项目“留学生汉字习得实证研究”(09CYY019)的阶段性成果。

王骏,上海交通大学国际教育学院副教授,博士;胡文婧,上海交通大学国际教育学院研究生。