内耳道及穿行结构的显微影像解剖学

2015-12-16孟庆玲张媛媛朱友余

孟庆玲 张媛媛 朱友余 庞 刚

(安徽医科大学 人体解剖学教研室,合肥230032)

内耳道及穿行结构埋藏于颞骨岩部内,位置深在,结构细小复杂,一直是神经解剖、影像医学和颅底外科研究中的难点,但在CT、MRI等二维图像上难以反映各结构间的空间关系,根据二维影像来想象各结构的空间关系,往往难以形成准确的印象。近年来,随着计算机科学的发展及三维重建技术的开发和利用,直观、立体的展示内耳道的精细解剖结构及空间位置关系成为可能。但有关报道不多,且不够全面和详细[1-3]。为此,本实验对内耳道及穿行结构的解剖及影像学资料进行了观测,旨在增加耳颞部疾病诊断信息,提高诊断率,为临床手术方案的设计、医学教学等多个领域提供一定的解剖影像学资料。

1 材料与方法

1.1 解剖学观测

1.1.1 干性颅骨标本 选用成人完整骨性头颅标本30例(60侧),不分性别。沿枕外隆凸与眉弓连线锯除头盖,暴露骨性颅底,在SSX手术显微镜下用牙科LE-6型钻细心磨除内耳道上壁,暴露骨性内耳道,进行内耳道相关结构的形态学观测。

1.1.2 湿性颅底标本 成人头颅湿标本15例(30侧),经福尔马林固定,动脉灌注红色乳胶,沿颅底与颅盖分界线锯开颅骨,自中脑上端切断脑干,完整取出大脑和间脑,沿颞骨岩部上缘切开小脑幕,向后牵拉小脑,暴露脑桥小脑角,在肉眼及SSX手术显微镜下观测脑桥小脑角内神经、血管的形态及相互间的解剖位置关系。用LE-6型牙科钻在手术显微镜下细心磨除内耳道上壁,暴露内耳道内穿行结构,观测各结构的形态及解剖位置关系。

1.2 影像学观测

1.2.1 螺旋CT断层扫描及观测 15名志愿者,男11名,女4名,年龄18~40岁,经临床仔细问诊及听力测试等检查,均无中、内耳疾患及头部外伤史。采用Picker5000螺旋CT机,仰卧位平行于听眦线(外眦与外耳道中点的连线)行CT扫描。技术参数:层厚2mm,层距1mm,螺距1.0,电压120KV,电流量100mA,矩阵512×512,扫描范围从外耳道下壁至颞骨岩部上缘,采用骨算法,双耳同时以1.0mm密集重建,在VoxelQ工作站进行多层面重建术(multi planar reconstruction,MPR)及表面遮盖重建术(surface shaded display,SSD)对内耳道行多方位观察。

1.2.2 3D-FSE MR扫描及观测 15名志愿者(同螺旋CT检查)均采用GE-signal 1.5T超导型核磁共振机检查,环行耳颞部线圈,选用三维快速自旋回波序列(3D/FSE/T2WI)(水成像)及脂肪抑制技术。技术参数为:TR=4000ms,TE=200ms,视野(FOV)=20cm,矩阵512×384,层厚1.0mm,2次激励,0mm间隔,扫描范围上起颞骨岩部上缘,下至外耳道底,扫描时间平均为900s。待3D原始数据采集完后,进行最大密度投影术(maximum intensity projection,MIP)对内耳道结构进行观测。

1.3 统计学处理

用SPSS 10.0软件行统计学处理,并行左右侧t检验分析,结果以均数±标准差(±s)表示。

2 结果

2.1 解剖学观测

2.1.1 内耳门 内耳门位置较固定,位于岩骨内侧面中份,居岩尖、岩骨嵴、颈静脉孔和乙状窦沟之间,呈现6种形态:椭圆形(50侧)、扁圆形(5侧)、三角形(2侧)、梨形、肾形及菱形(各1侧)。在干性颅骨标本的相关测量数据见表1。

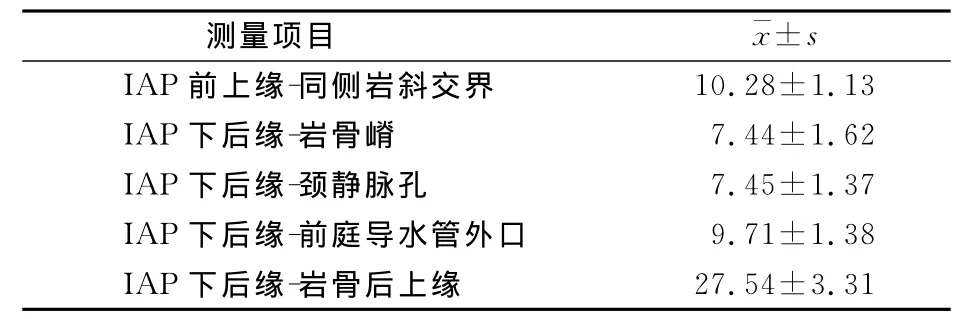

表1 IAP的骨性测量数据 (mm)Table 1 The measurements of the internal auditory meatus(mm)

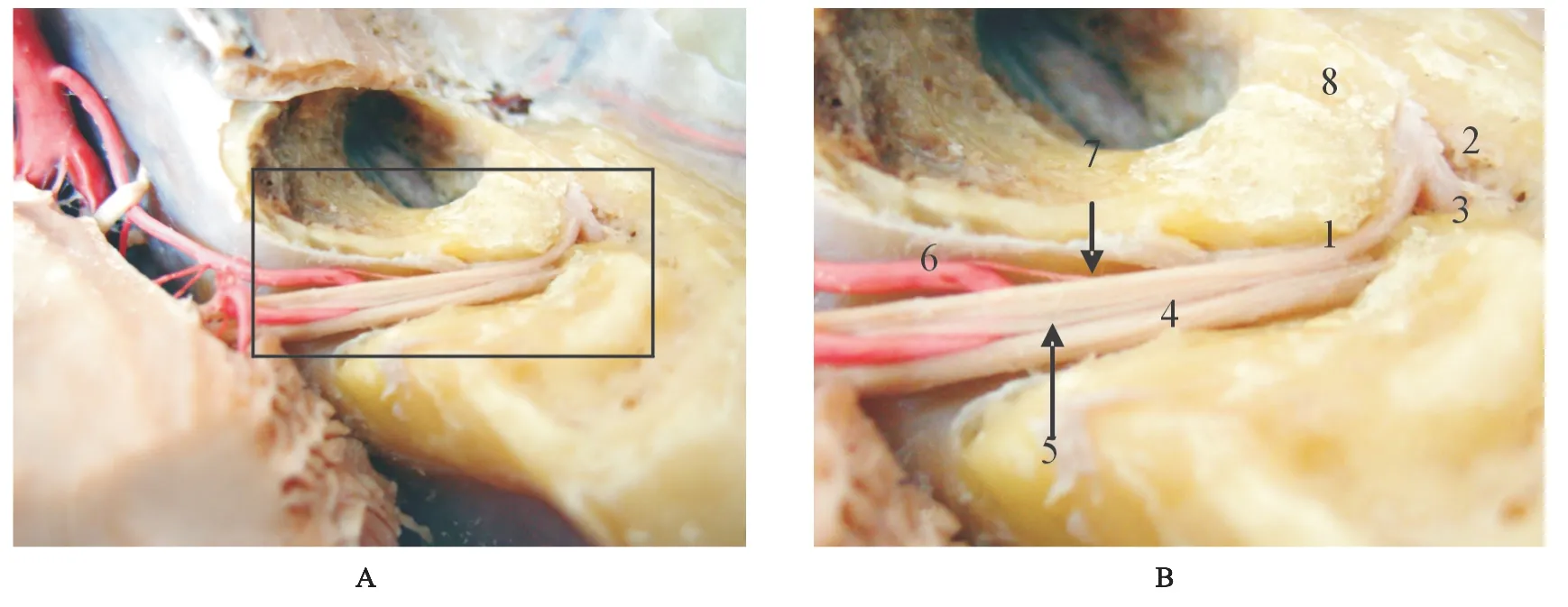

2.2.2 穿行神经 面神经和前庭蜗神经穿内耳门进入内耳道,它们在穿脑膜时被蛛网膜和硬脑膜共同形成的鞘包裹,并延伸进入内耳道,面神经和前庭蜗神经在内耳道内均有鞘膜包裹。面神经运动根、中间神经和前庭蜗神经在内耳道入口处、内耳道中部、内耳道外侧部及内耳道底的相互解剖位置关系是不同的。在内耳道入口处,面神经运动根位于前上方,前庭蜗神经位于后下方,中间神经位于两者之间;在内耳道中部(入内耳道约2~3mm)处,中间神经与面神经运动根合成一干,越过前庭蜗神经的前面;至内耳道外侧部(近内耳道底处),前庭蜗神经分为前庭神经和蜗神经,面神经干位于它们的上方;在内耳道底处,面神经、蜗神经和前庭神经分支分别通过相应的孔区进入内耳。内耳道内各穿行神经直径的观测见表2。

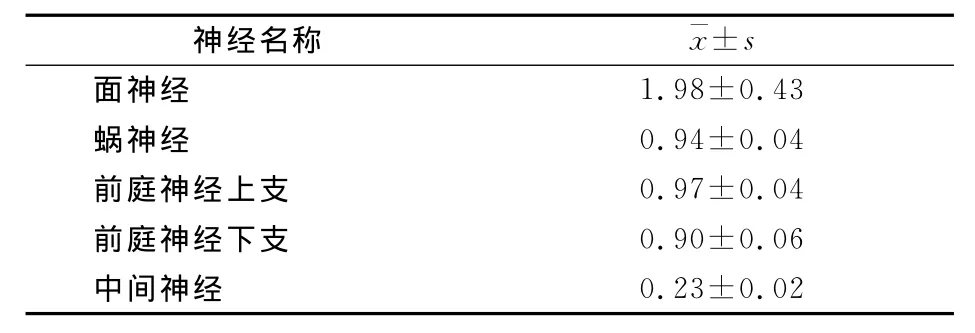

表2 内耳道穿行神经直径的测量(mm)Table 2 The diameters of the nerves passing through the IAM (mm)

2.1.3 穿行动脉 内耳道内穿行的动脉为内耳道内血管袢及迷路动脉,内耳道内血管袢均由小脑下前动脉形成。小脑下前动脉发出后,向外侧斜行,在小脑中脚处形成桥臂袢,至绒球外上方弯向下内侧,形成一凸向外的血管袢(即小脑下前动脉袢),最后分为内侧支和外侧支。在30侧标本中小脑下前动脉袢的出现率为93.3%,共28侧,18侧与内耳门的关系密切(60.0%),其中8侧突入内耳道内(26.7%),10 侧 位 于 内 耳 门 处 (33.7%);另 10 侧(30.0%)动脉袢远离内耳门,与内耳门无关(见图1)。

迷路动脉出现率为100%。在30侧标本中均起源于小脑下前动脉袢或袢的前、后段,其直径平均为(0.34±0.16)mm。迷路动脉为1~3支,其中53.3%为单支,43.4%为双支及3.3%为3支,未见4支及以上的标本。起始于内耳门外的迷路动脉,经内耳门前缘与面神经之间进入内耳道,走行于面神经与内耳道前壁之间,后经面神经深面潜行至前庭蜗神经前上方的骨槽中,沿途发出细支至有关神经,主干进入内耳道底后进入内耳。起始于内耳门和内耳道内的迷路动脉,位于神经的下方或前下方,沿内耳道下壁前外行走,潜入前庭蜗神经凹槽中。

2.2 影像学观测

2.2.1 螺旋CT重建图像的观察 螺旋CT MPR图像可于不同切面显示内耳道的形态,显示平面可任意调整,并可通过鼠标滑动达到实时显示的效果。15例SSD重建图像均可满意显示颞骨清晰显示颞骨岩部上缘、内耳门、颈静脉孔、岩下窦沟、乙状窦沟等结构(见图2)。

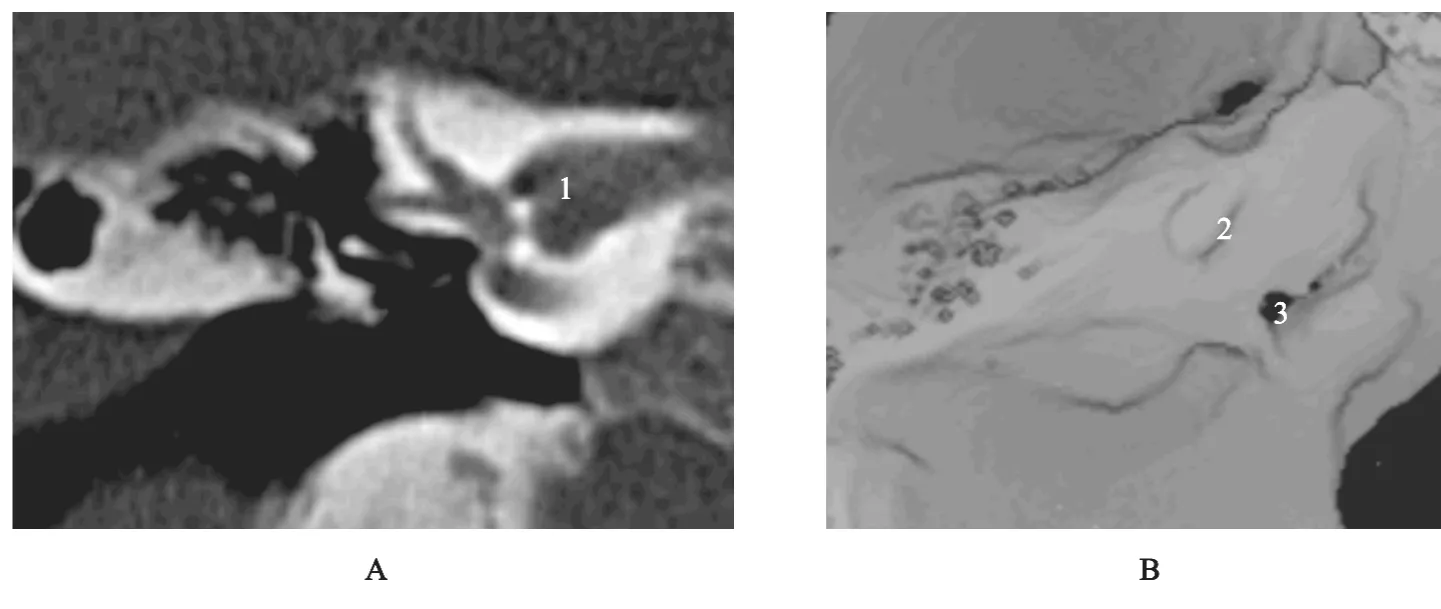

2.2.1 3D-FSE MR水成像观测 15例(30只)内耳在3D-FSE原始图像上均可满意显示内耳膜迷路及内耳道。在MIP重建图像上可观察膜迷路及内耳道的立体全貌,重建图像上内耳道均呈明显的高信号,内耳道底径为(4.34±1.17)mm。其内走行的面神经、蜗神经、前庭神经上支及下支在3D-FSE重T2WI轴面像上显示为低信号,并可清晰的显示其走行。在内耳道上部水平,面神经与前庭神经上支呈平行走行(图3A);在下部水平蜗神经与前庭神经下支呈“V”形汇入前庭蜗神经总干(见图3B)。在30只耳中有2侧在内耳道下部水平可观察到一条低信号小血管呈袢状钩绕内耳道内各神经,主要为蜗神经和前庭神经下支(见图3C)。

3 讨论

3.1 内耳道相关测量结果的临床意义

神经外科及耳外科手术中要涉及多个颅骨和脑组织结构,术中可依据一定的标志性结构来判断手术到达的部位及需进一步处理的结构,增加手术的预见性,减少并发症的发生。由于脑组织和神经、血管等软组织结构存在有因颅内病变及手术操作引起的移位等问题,不适合做术中的定位标志,所以应选择位置较固定的骨性结构作为定位标志。岩骨内侧面是神经外科处理斜坡、桥小脑及岩骨病变中常要经过的部位,而IAP正位于岩骨内侧面中份,位置固定,易于辨认,且到毗邻结构的距离固定,因而IAP可做为术中的定位的标志,其内又有面听神经、迷路动脉及部分小脑下前动脉袢等重要结构通过,所以研究IAP,既可熟悉其自身结构,又对判断岩骨内侧面的其他结构有重要的指导价值。

IAP前上缘到同侧岩斜交界处的水平距离代表了在手术操作中通过内耳门后沿岩骨内侧面水平向内到达脑干边缘的长度,IAP下后缘到岩骨嵴的距离反映了在内耳门后小脑幕和岩上窦到IAP的手术操作空间,两者对于处理脑桥小脑区占位性病变有手术指导价值。IAP下后缘到颈静脉孔的最短距离对手术中判断面听神经与后组脑神经及颈静脉球的空间位置关系有重要的指导价值,同时其往往也是枕骨大孔部位手术时所要利用的手术操作空间。IAP下后缘到岩骨后上缘和外耳道后上棘的距离分别代表了开颅手术中沿岩骨嵴到IAP的深度和磨开岩骨后部后到达IAP的手术操作距离。前庭导水管外口有内淋巴囊通过,其与后半规管及面听神经都是构成听力和前庭功能的重要结构,临床上合理掌握IAP到前庭导水管外口的距离对术中磨除岩骨后部而不损伤结构有相当重要的价值。

图1 内耳道内穿经结构(上面观)Fig.1 Structures passing through IAM(viewd form above)

图2 螺旋CT重建图Fig.2 Images of Spinal CT

图3 内耳道内穿行结构MRI图Fig.3 MRI images of structures passing though IAM

小脑前下动脉在接近内耳门处常折返向内侧弯曲成动脉袢,它与内耳门的相对空间位置和听神经瘤的血供关系密切。实验观察到在30侧标本中小脑下前动脉袢的出现率为93.3%,共28侧,18侧与内耳门的关系密切(60.0%),其中8侧突入内耳道内(26.7%),10侧位于内耳门处(33.7%);另10侧(30.0%)动脉袢远离内耳门,与内耳门无关,与卜国炫等的报道相似[4]。清楚听神经的供血形式,对手术有不小的帮助,如果动脉袢靠近内耳道,那么在肿瘤生长中,其对听神经瘤的血供将以主干供血为主,而且肿瘤和血管粘连较严重,分离相对较困难;相反,如果动脉袢离内耳道较远,它主要是发出许多支小血管向听神经瘤供血,术中遇到这些血管予以电凝即可,而且操作空间较大,更易于保护小脑前下动脉。了解小脑前下动脉与内耳道的位置关系,对认识听神经瘤的血供、提高面听神经的保留率、保护肿瘤周围血管、减少术区出血有着重要的临床意义。

3.2 内耳道及穿行结构影像重建图像的临床意义

内耳道及穿行结构埋藏于颞骨岩部内,位置深在,结构细小复杂,通常临床上耳科医生主要根据患者的临床症状和体征进行疾病诊断;传统的X线及普通CT检查仅能了解颞骨的较大病变,对较小的胆脂瘤及各种病变引起微小的骨破坏均难以显示,虽然高分辨CT、2D-MRI的开发应用,中耳听小骨、内耳迷路及面神经管的各部分细小结构均可显示,但均为二维图像,需要临床耳科医生首先对正常解剖结构间及病变间的相互关系形成三维印象后才能作出诊断。近年来随着计算机科学的迅速发展,用计算机技术直观地、原位地、精确地展示颅底颞骨内部结构的三维空间构型已成为可能[5,6]。

螺旋CT MPR图像可于不同切面显示内耳道的形态,三维SSD图像能清楚显示内耳道及毗邻的骨性结构,但SSD在成像过程中只有10%的数据参与成像,同时图像经编辑后,将损失大量信息,因此SSD不能单独用来诊断,须参考横断面及MPR图像才能作出准确而全面的诊断。MRI的MIP三维重建图像可从多视角观察内耳道内的细小结构,显示率高,可为内耳显微外科手术提供可靠的影像解剖学依据,特别是对耳蜗手术适应症的选择起重要作用(如排除手术禁忌症以及可能存在的正常变异等),但因MRI本身的扫描特点(即MRI扫描时需避开铁磁性物质,以防止产生金属异物伪影)而不适用于耳蜗移植术后的复查。MIP三维重建使耳显微外科疾病的诊断具有可视化,更具科学化,能满意显示内耳先天性异常,可用于了解内耳不发育或发育不良的程度和部位,如 Michel畸形、Mondini畸形等,提高了对小肿瘤的诊断率,但对迷路病变尚未引起形态学上改变时,MIP不能象大体解剖那样显示出内耳的微小变化[5-9]。

实验结果提示在术前应用影像重建图像确定重要结构的位置,判断各结构间的关系,选择性的应用骨性测量数据,可以最大程度的缩短手术时间、减少手术并发症的发生。显微解剖与影像重建相结合,可增加耳颞部疾病诊断信息,提高诊断率,对手术方案的设计、医学教学等多个领域具有重要的指导意义。

[1] Kono T.Computed tomographic features of the bony canal of the cochlear nerve in pediatric patients with unilateral sensoreneural hearing loss[J].Radial Med,2008,26(3):115-119.

[2] Murugasu E,Hans P,Jackson A,et al.The application of three-dimensional magnetic resonance imaging rendering of the inner ear in assessment for cochlea implantation [J].Am J Otol,1999,20(6):752-757.

[3] Giastonbury CM,Davidson C,harnsberger R,et al.Imaging Findings of cochlear nerve deficiency[J].Am J Neuroradiol,2002,23(4):635-643.

[4] 卜国炫,樊忠.耳鼻咽喉神经外科学[M].长春:吉林科学技术出版社,1992,10-15.

[5] 宋海岩,侯严振,陈华生,等.3D-SPACE序列在神经内耳道段成像中的初步研究 [J].医学影像学杂志,2012,22(8):1276-1278.

[6] 燕飞,李建红,李静,等.儿童蜗神经发育不良的影像学表现[J].放射学实践,2011,2 6(3):260-263.

[7] 王林省,张丽红,李晓瑜,等.先天性内耳道狭窄的多层螺旋CT和MRI表现[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2011,46(7):533-537.

[8] 孟庆玲,韩卉,庞刚,等.国人内耳蜗神经管的应用解剖学[J].解剖学杂志,2006,29(4):494-496.

[9] Casselman JW,offeciers EF,De Foer B,etal.CT and MR imaging of congential abnormalities of the inner ear and internal auditory canal[J].Eur J Radiol,2001,40,94-104.