失地农户养老保障对劳动供给的影响

2015-12-16崔宝玉谢煜

崔宝玉 谢煜

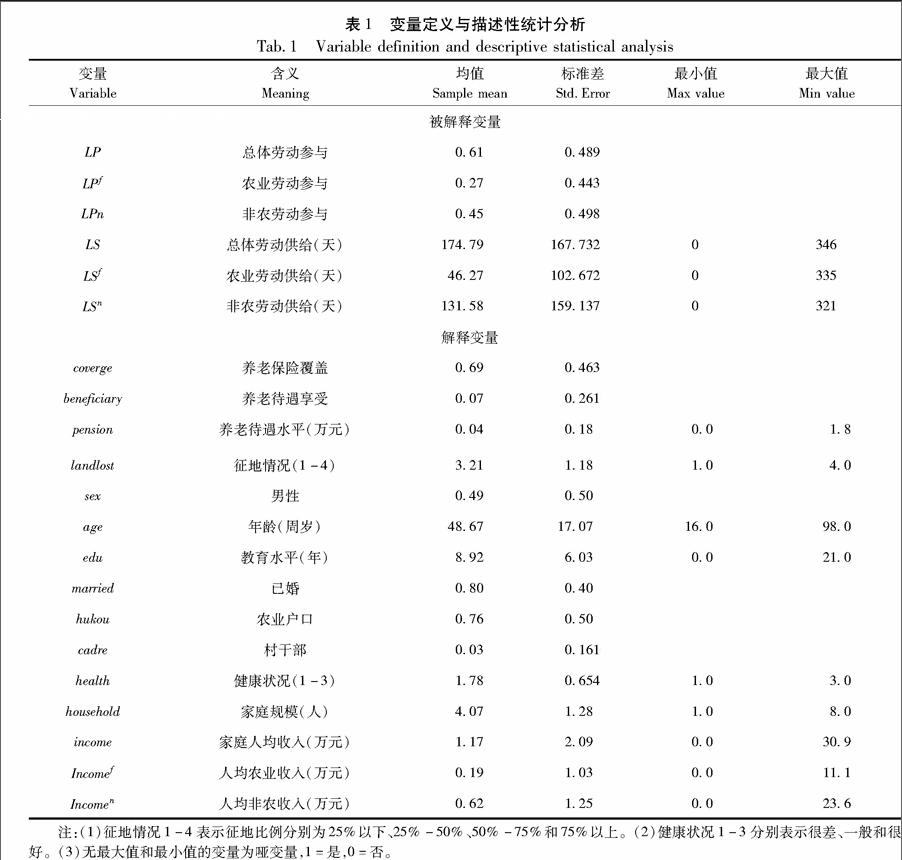

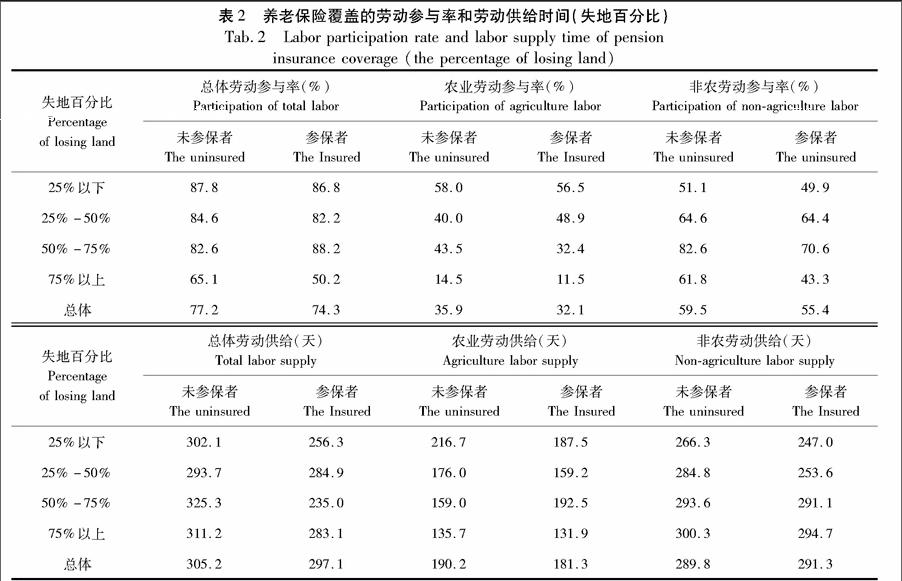

摘要 在我国多元化社会保障制度体系下,土地保障和养老保障都是其重要组成部分,分担不同角色并承担相应功能,也都可能会影响失地农户的劳动供给,进而影响我国的“人口红利”水平。研究表明,由于我国农村土地的劳动吸附性和农业的资源禀赋特征,土地征用只会影响到农业劳动供给而不会影响到非农劳动供给,农民不会因为土地被征用而减少非农劳动或直接退出非农劳动市场,土地征用并不会显著影响非农就业的“人口红利”。养老保障制度则存在明显的劳动供给效应的分化,养老保险覆盖率不会对失地农户的劳动供给产生显著影响,是否享受养老保险以及养老保险待遇享受水平却会显著影响总体劳动供给和非农劳动供给。对失地农户而言,土地保障和养老保障对农业劳动供给和非农劳动供给存在明显的效应差异,实施具有更高参保率的养老保障制度并不会降低失地农户群体劳动供给的“人口红利”,应当建立全覆盖的养老保障制度,并强调失地农户保障制度覆盖的福利功能,同时,也应正视养老保险待遇的政策效应,它会对劳动供给尤其是非农劳动供给产生负效应,进而影响到我国“人口红利”水平,因而应突出养老保险待遇这一政策工具的劳动供给功能。我国正处在社会保障制度的深刻转型期,应协调好土地保障和养老保障的劳动供给效应,平衡好保障制度的福利功能和劳动供给功能,建构起与我国劳动力市场和经济发展程度相适应的失地农户社会保障制度,制定区别化和差异性的就业制度,完善失地农户劳动力的配置与管理。

关键词 失地农户;养老保障;劳动供给;农村土地

中图分类号 F301.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2015)12-0154-12

我国正在建构多元化的农村居民养老保障体系,家庭养老、社区养老和社会养老在其中充当不同角色和承担相应功能,而土地作为一种影响农村居民个体效用函数的核心要素,也或多或少地承担了农村居民社会保障的功能。对于失去部分土地或全部土地的农民来说,很多地方除了实施新型农村养老保险外,还制定了被征地农民养老保险制度,或采取村集体和个人缴费、地方政府财政用土地出让金补贴的办法为失地农户建立社会养老保障账户,来解决失地农户的“养老难”问题,这意味着在我国农村土地确实具备保障农村居民养老的特别功能,失地农户养老保障制度建立、变革与创新也正是对农村居民失去土地的一种变相补偿。

目前我国被征地农民人数巨大,大约有7 000万人,以当前城市化发展速度和用地需求预测,2020年被征地农民数量累计将超过1亿人。2003年以来,我国农村居民养老保障体系日益完善,包括农民工综合社会保险、被征地农民社会保险、新型农村居民养老保险和城镇职工基本养老保险在内的多种养老保障制度已经落地实施,有些失地农户业已参加了城镇职工基本养老保险、被征地农民社会保险、农民工综合社会保险等各类养老保险。就养老保障的劳动供给效应看,在农村人口老龄化日趋严重的背景下,养老保障制度不仅需要发挥社会保障的福利功能,而且需要发挥保障劳动力持续供给的功能,有效调节劳动参与和劳动供给水平,这对于经济增长方式正在转型、“人口红利”正在消解的当下至关重要。农村土地更是发挥着“劳动力蓄水池”的作用,调节着农业劳动和非农劳动的参与率和供给水平,对失地农户这一特殊群体来说,失去土地一般会使其获得数额不等的征地补偿金,增加当期收入水平,但如果使用不善,这些征地补偿金难以顺利转换为人力资本投资和就业创业投资,就难以增加预期收入水平,使得失地农户的养老保障堪忧。因而,基于劳动供给效应视角,失地农户要调节当期收入和预期收入的关系,映射到劳动供给上,就会增加或减少劳动参与率和劳动供给水平,导致土地保障和养老保障在农业劳动和非农劳动的参与和供给上存在着某种程度的替代与互补。无论是土地征用货币化安置还是养老保障都可能产生收入效应或替代效应,进而对总体劳动供给产生影响,而收入效应和替代效应哪种效应更大,土地保障和社会保障对失地农户农业劳动和非农劳动参与和供给会产生何种影响,正是本文要回答的问题。

1 文献述评

失地农户获得征地补偿金能够增加当期或预期收入,按照劳动供给理论的收入效应,这将激励失地农户减少农业劳动或非农劳动的参与率与供给水平,即产生劳动供给的负效应[1],且由于对失地农户就业安置方式等不合理,更是加剧了“失地就失业”、“种田无地、就业无岗”等现象。而农村居民养老保障制度也会产生劳动供给的负效应,激励劳动者将更多时间用于闲暇,减少劳动时间甚至是退出劳动力市场,这在市场化程度高且社会保障体系完善的发达国家表现尤为明显,养老保障可以放松劳动者的预算约束,提高当期和预期收入水平,降低储蓄动机,激励劳动者较早地退出劳动力市场或者降低为获得收入的劳动供给水平。美国在20世纪初至20世纪80年代、欧洲在最近40年都发生了劳动参与率的持续下降[2-3],完善的养老保障体系被认为是欧美劳动参与率长期下降的主要原因之一,尤其是激励着老年劳动者提前退休。发展中国家的养老保障实践也验证了这一点,南非的居民养老金是接近1/3家庭的重要收入来源,而有养老金的三代家庭的劳动参与率明显较低[4]。巴西的养老保障制度改革降低了养老金的申请标准,提高了养老金收益,显著影响了农村劳动者的劳动供给意愿与行为,使农村劳动者退出劳动力市场的概率提高了38%[5]。

另一方面,征地补偿金和养老保障又可能同时放松预算约束,增加就业机会,比如通过人力资本投资、创业就业投资提高就业能力和增加就业机会,通过提高劳动的边际报酬发挥类似于工资率的替代效应,这将激励劳动者增加劳动供给,产生劳动供给的正效应。例如,通过加强失地农户教育培训、创新创业就业安置方式和改革养老保障模式让失地农户实现就业并完成脱贫[6]。Imrohoroglu & Kitao指出,虽然养老保障制度改革产生了一个显著的劳动供给分配效应,但改革并没有对总体劳动供给参与率和参与水平产生明显的影响[7]。Posel 等研究发现,对于享受养老保险金的南非家庭,农村妇女更倾向于增加劳动供给,他给出的主要解释是,养老金能够帮助克服迁移的收入约束,使得壮年妇女可以迁移[8]。