中国城市土地节约集约利用政策有效性区域差异研究

2015-12-16朱庄瑞吕萍

朱庄瑞 吕萍

摘要 大力推进土地节约集约利用,是由我国人多地少的基本国情所决定的,也是推动经济转型升级、加快生态文明建设、建设新型城镇化、保障经济社会可持续发展的重要途径。为系统评估自2008年开展土地节约集约利用以来,各地贯彻和执行政策的落实情况和实施效果,本文对全国105个主要城市地价监测点的工作人员进行了问卷调查,创新性地运用熵理论及耗散模型对我国东中西部城市节约集约土地利用的政策有效性进行比较研究,提出了政策熵的概念,经过分析和计算得出以下结论:①我国城市土地节约集约利用政策取得了良好的效果,无论是经济效益、社会效益还是行政效益,均取得了一定的成效,土地利用效率得到了提高;②西部地区政策的总效益高于东部地区和中部地区,表明该政策效果不仅取决于经济发展水平,还要综合考虑各地区的政策执行力度、资源禀赋、生态环境、人口密度等其他因素;③政策的社会效益要显著低于经济效益和行政效益,表明该政策实施的有效性并没有达到社会公众的预期,在各个指标上均与公众的期望有一定距离,需要根据不同地区进一步制定并细化相关的土地节约集约利用政策。文章最后从加大政策执行力度、出台政绩考核办法、完善相关配套政策、健全监管机制等方面给出了政策的优化建议。

关键词 土地节约集约;熵理论及耗散模型;经济效益;社会效益;行政效益

中图分类号 F301.0 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2015)12-0129-09

大力推进土地节约集约利用,是由我国人多地少的基本国情所决定的,也是推动经济转型升级、加快生态文明建设、建设新型城镇化、保障经济社会可持续发展的重要途径。从20世纪90年代提出节约集约利用土地这一思想以来,到2008年国务院发布《关于促进节约集约用地的通知》,土地节约集约利用政策才有了明确的指导思想。尤其是进入2014年以来,土地节约集约利用的相关政策密集出台,国土资源部首先在5月份颁布实施《节约集约利用土地规定》,9月份又出台了《关于推进土地节约集约利用的指导意见》,这充分表明了政府对土地节约集约利用的高度重视以及推行此政策的紧迫性和重要性。

目前国内关于土地节约集约利用的研究大多集中于其现状评价和潜力分析以及影响因素上。赵小凤等[1]认为土地集约利用区域空间差异的分析有助于挖掘造成土地集约利用空间差异的影响因素和驱动力,从而制定差异化的对策;吴郁玲[2]认为市场化水平是影响我国土地利用节约集约程度的关键性和根本性原因;张合林等[3]认为土地利用强度与结构、经济发展水平、土地市场发育程度等是影响土地集约利用的重要因素;王家庭等[4]人的研究结果表明,城市土地集约利用水平的区域性差异较为显著,城市区位条件、经济发展水平、人口密度、地均投资强度、GDP 建设用地增长弹性以及地均科研投入、环境因素等对城市土地集约利用水平的影响最为重要,且效果较为显著;马贤磊等[5]人的研究认为在新型城市化建设过程中,应结合不同地区功能定位实施土地可持续集约利用动态监测,以此为依据在主体功能区落实差别化的土地管理政策。

通过梳理相关文献可以发现,大家普遍都认为土地的节约集约利用水平和经济发展程度及区域差异有关,但是对于不同区域间土地节约集约利用政策的有效性研究较少,因此,如何全面、客观地考察和评价不同区域间该政策实施的有效性情况,进而分析差异化背后的深层次原因,从而为政府制定更具针对性和操作性的政策提供依据。

1 研究方法及数据来源、指标的建立和选取1.1 研究方法

本文在综合分析各类政策评价方法的基础上,考虑到正常的目标和数据的可采集性,采用了熵理论及耗散结构模型对我国城市土地节约集约利用政策的有效性进行比较研究。熵理论及耗散模型是德国科学家克劳修斯(Clausius)于1865年提出的热力学第二定律的熵(Entropy)思想以及比利时布鲁塞尔学派统计物理学家普利高津(I. Prigogine)于1969年提出的耗散结构理论(dissipative structure)的结合,作为研究复杂系统演化的自组织,是研究系统怎样从混乱无序的初始状态向稳定有序进行演化的过程和规律以及非平衡系统内影响系统可能变化和可能演化方向的因素和条件[6]。国内外已有很多学者运用该理论进行了相关领域的研究,Jenner[7]运用混乱信息理论和耗散结构模型分析了技术的发展以及创新对小型企业的影响;Chiles等[8]运用耗散结构理论和复杂性理论来解释集体这种组织的演变过程;Li等[9]运用耗散结构理论、资源熵和利益相关者理论, 从资源熵的角度分析了企业复杂性系统的可持续发展模型。任佩瑜教授[10]提出了基于管理熵的企业评价理论和体系,提出了一个全新的企业评价方法。徐明等[11]从熵理论和耗散结构理论的角度对人力资源管理系统进行了考察和研究, 为人力资源管理熵的改进探寻方法和途径,从而正确指导人力资源管理的决策和行为。郭伟刚[12]将管理熵和管理耗散结构理论用于企业激励机制的研究, 以强化管理耗散结构的形成条件, 使激励能够有效发挥作用。

当我们运用熵理论及耗散结构模型对政策进行评价分析的时候,我们称之为政策熵和政策耗散,在二者作用下,复杂系统的各类指标将会产生一定的政策正熵值或政策负熵值,使系统的总熵值发生变化。政策熵流值是指一个非线形的复杂系统,在一定的时期内,由于其政策熵的作用所产生的正熵值,以及由于政策耗散作用所产生的负熵值,使得系统政策熵的总值发生变化,即政策耗散模型中指标体系的熵流值是体系内各种指标熵流值的加权平均。熵值为正,意味着政策实施的效果不好或者无效的标志;熵值为负,意味着政策实施效果较好或者有效的标志,因此该理论能够客观、全面、动态地实现对土地节约集约政策实施效果进行综合评价。

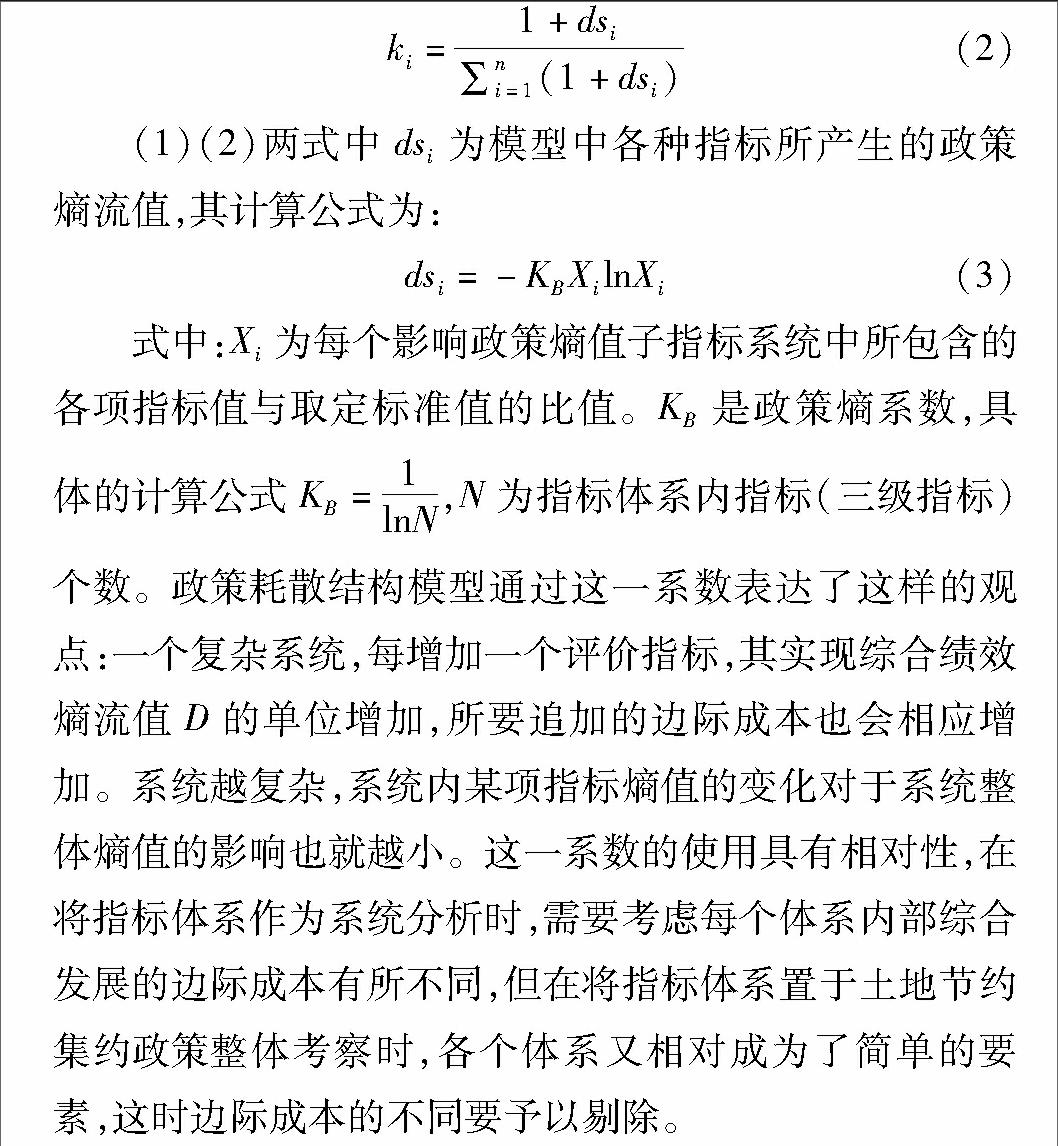

政策耗散模型中某类子指标体系的政策熵流值的计量公式为:

式中:D为目标体系所产生的熵值,i为该目标体系中影响熵值的各种指标,ki为特定阶段时,评价对象各种指标的权重,政策熵理论中,各指标的权重由其政策效用在指标体系中的贡献率为依据,通过熵值法取得。具体公式如下:

式中:Xi为每个影响政策熵值子指标系统中所包含的各项指标值与取定标准值的比值。KB是政策熵系数,具体的计算公式KB=1lnN,N为指标体系内指标(三级指标)个数。政策耗散结构模型通过这一系数表达了这样的观点:一个复杂系统,每增加一个评价指标,其实现综合绩效熵流值D的单位增加,所要追加的边际成本也会相应增加。系统越复杂,系统内某项指标熵值的变化对于系统整体熵值的影响也就越小。这一系数的使用具有相对性,在将指标体系作为系统分析时,需要考虑每个体系内部综合发展的边际成本有所不同,但在将指标体系置于土地节约集约政策整体考察时,各个体系又相对成为了简单的要素,这时边际成本的不同要予以剔除。

1.2 数据来源及说明

本文数据取自中国土地勘测规划院在全国105个城市地价监测点开展的“全国土地集约节约利用政策效益评价”的调查问卷。问卷遵循科学性、系统性、独立性、可比性等原则,综合考虑到可能影响土地节约集约政策实施效果的政治、社会和经济因素,从政策实施后取得的行政效益、社会效益、经济效益三个角度进行调查,其中行政效益包含政策实施的必要性等六个问题,经济效益包含政策对地方土地市场价格的影响等四个问题,社会效益包含政策实施的公众满意度等八个问题。调查样本来自除香港、澳门、台湾地区的全国31个省级行政区随机抽样得出的共105个市级单位的地价监测点,调研对象为地价监测点具有一定资历的相关工作人员,这些工作人员对土地节约集约利用政策的实施情况和实施效果有着最为直接和深刻的了解,因而他们的评价也更具客观性和说服力。主要调研形式为结构化问卷调查,辅以专家访谈、文献查阅等,共发放问卷450份,剔除信息不完整和无效问卷,共回收有效问卷407份,有效问卷比例90.1%。其中,企业监测点341份,占总样本的83.7%;事业单位监测点59份,占总样本的14.5%;政府监测点7份,占总样本的1.8%,问卷总体Cronbach 的α系数为0.926,且各因子得分均高于0.9,显示问卷调查的信度良好。

1.3 指标的建立和选取

政策的有效性是指该政策主体的主观愿望与该政策对象的客观行为的一致性。如果二者是一致的, 则可以说该政策是有效的, 反之则是不完全有效甚至是无效的。[13]政策的有效性是多种因素共同作用的结果, 也具有多种表现形式。土地节约集约政策有效性评价的实质就是一种价值判断,即根据一定标准判断节约集约政策本身是否具有价值,以及如何分配价值和创造价值,是一个寻求、论证、确定和优化政策价值的过程。[14]其中决定评价结果的最关键因素是评价的标准,它的客观性和准确性与否直接决定了政策评价的方向和结果是否客观、准确、有效。

本文的评价标准在上述分析的基础上,遵循客观性、动态性、系统性、可比性等原则,根据熵模型构建出政策总效益一级指标体系,行政效益、经济效益、社会效益二级指标体系以及具体三级指标体系,其中三级指标体系即问卷中各小题。通过调研获取三级指标的得分,利用熵流值公式计算出三级指标熵值,进而通过指标体系矩阵等公式推出二级、一级指标的熵值,最终通过比较熵值的大小、正负来分析土地节约集约利用政策的总体效能。熵值为正,表明政策有效性较差,且数值越大,有效性越差;熵值为负,表明政策有效性较好,且数值越小,有效性越好。

从本次调研回收的407份有效问卷的基础上,按照利克特量表(Likert scale)的赋值方法,即由一组陈述组成,每一陈述有“非常满意”、“满意”、“不一定”、“不满意”、“非常不满意”(根据语境“满意”可由“同意、赞成”等词语代替)五种回答,分别记为5,4,3,2,1,这种方法的优点就在于由之前的顺序数据转化为了可运算的数值数据,从而为接下来的分析和研究打好基础。

2 我国东中西部城市土地节约集约利用政策熵值的计算与评价 问卷调查的这105个城市都是各个省级行政区的省会城市和中心城市,具有典型的代表性。本调查旨在针对一系列土地节约集约利用政策实施后的行政效益、社会效益、经济效益进行综合考察,以分析该类政策在变迁过程中的实际运行情况。考虑到节约集约利用土地政策受各地的经济发展水平影响,为此将这105个城市根据所属省份分别划归为东部、中部和西部地区。根据国家统计局统计数据的划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。

本文在对调研获得的一手数据进行描述统计的基础上,根据耗散模型的设置,设Di为地价监测员对代表各指标的问题评分的中值,设为D*各指标的标准值,代表受访者对该指标作出了中性评价。在不影响量化分析的前提下,从问卷的设置出发简化数据处理,以3为标准值。上文(3)式中的Xi,即每个影响地价政策各项指标评分中值与取定标准值的比值。

2.1 行政效益子系统熵值的计算与评价

在对全国东、中、西部31个省级行政单位(港、澳、台除外)共105个城市地价监测点的问卷调查中,主要从政策本身情况、政策实施过程情况、政策所获支持等六个方面的指标来考量和分析土地节约集约利用政策的行政效益实施效果,各指标得分情况如表1所示。

由公式(1)(2)(3),得出行政效益子系统下各指标的熵流值和熵流值的权重,并在此基础上得出行政效益子系统的政策熵值,结果见表2。

从表1和表2可以看出,在二级指标中,全国的行政效益子系统政策熵值为-0.164,其中,西部的行政效益子系统政策熵值(-0.192),明显低于中部(-0.144)和东部(-0.173)。由于熵值越小,有效性越好,表明土地节约集约政策在西部地区的整体行政效益较强,其次为东部,最后为中部。

三级指标中,全国层面上指标1(政策必要性)熵值为-0.049,明显低于其余5个指标,反映出的这个指标性质较好,表明实施土地节约集约政策的必要性较强,得到了大家的一致认可;指标2(政策实施的现实基础)、3(预定目标实现程度)、4(政策执行的连续性)、5(相关配套政策的完善程度)熵值相差不大,且数值较大,反映出其性质相对较差;其中指标3和指标6(政府内部监督机制完善性)同为-0.021,指标5为-0.022,表明土地节约集约政策在这3个指标方面还有待进一步提高;指标2和指标4分别为-0.026,-0.025,表明政策效果在这2个指标方面相对较高,但也并非让人满意。同时,在地区层面上,西部地区的指标3、指标4明显低于中东部,表明土地节约集约政策在这2个指标方面西部贯彻得更好;中部地区的指标5、指标6明显高于东西部地区,表明中部地区在这2个指标方面较差,与东部和西部地区差距明显。

2.2 社会效益子系统熵值的计算与评价

社会效益子系统下主要通过对政策的公众满意度、社会整体效果、对环境及城市规划带来的影响等八个方面的指标来考量和分析政策实施效果,各指标得分情况如表3所示。

由公式(1)(2)(3),得出社会效益子系统下各指标的熵流值和其熵流值权重,并在此基础上得出社会效益子系统的政策熵值,结果见表4。

从表3和表4可以看出,在二级指标中,社会效益子系统的政策熵值为-0.073,高于行政效益子系统的数值(-0.164),表明土地节约集约利用政策的社会效益不如行政效益。其中,西部地区的政策熵值(-0.091)较大,低于东部的(-0.074)和中部的(-0.07),表现出土地节约集约利用政策在我国西部的整体社会效益优于中部和东部。

三级指标中,全国层面上指标7(政策的公众满意度)、8(政策带来的社会整体效果)、10(政策对闲置和低效利用的国有土地面积的影响)、13(政策对绿化覆盖率的影响)、14(政策对城市规划的影响)熵值均低于-0.01,低于其余三个指标,反映出这5个指标性质相对较好,表明土地节约集约利用政策在这5个指标方面效果较好,但指标数值不高,说明仍然需要对政策进一步的完善和改进;指标9(社会外部监督机制完善性)、11(政策对新建住房的人均居住面积的影响)、12(政策对征地面积的影响)熵值分别为-0.009,-0.002,-0.000,反映出其性质相对较差,表明政策在这3个指标方面效果较差甚至没有效果;同时,在地区层面上,西部地区的指标8,9,10,13,14熵值要略低于中部和东部,指标7,11,12熵值和中东部地区相差不大,表明土地节约集约利用政策的社会效益在西部实现得更好;中部地区的指标7、指标9熵值明显高于东西部地区,说明中部地区的土地节约集约利用政策的公众满意度和社会外部监督机制完善性较差,与东部和西部地区差距明显;东部地区的指标11、12熵值较大,表明在东部地区政策对新建住房的人均居住面积的影响效果较差,甚至政策对征地面积的影响直接没有效果。

2.3 经济效益子系统熵值的计算与评价

经济效益子系统下,选取土地节约集约利用政策对土地的市场价格、财政收入、单位土地面积的固定资产投入等四个方面的指标进行分析和评价。这里需要对指标说明的是,地方规划容积率越高,代表地价政策实施效果越强;土地税额则体现出政府从单位和个人的土地使用过程中获取的土地使用税收益,税额(非税率)越高,代表土地越能得到充分使用,各指标得分情况如表5所示。

由公式(1)(2)(3),得出经济效益子系统下各指标的熵流值和熵流值权重,并在此基础上得出经济效益子系统的政策熵值,结果见表6。

从表5和表6可以看出,在二级指标中,经济效益子系统的政策熵值为-0.168,明显低于社会效益子系统熵值(-0.073),和行政效益子系统熵值相差不大(-0.164),表明土地节约集约利用政策的经济效益和行政效益强于社会效益。其中,东、中、西部地区经济效益系统的政策熵熵值差距很小,西部略低,说明土地节约集约利用政策在东、中、西部的整体经济效益均较强,西部略高。

三级指标中,全国层面上指标15(政策对地方土地市场价格的影响)、17(地方规划容积率增减情况)、18(单位土地面积的固定资产投入增减情况)熵值相差不大,明显低于指标16(政策对地方土地财政收入的影响),反映出这3个指标性质相对较好,表明土地节约集约政策在这三个指标方面效果较好;指标16熵值相对较差,土地节约集约政策对地方土地财政收入的影响效果较差。同时,在地区层面上,西部地区的指标15,16,18熵值要略低于中东部,指标17熵值略高于中东部地区,表明土地节约集约政策的经济效益在西部实现得更好;中部地区的指标16熵值高于东西部地区,表明中部地区的土地节约集约政策对地方土地财政收入的影响效果较差;东部地区的指标15、18熵值最大,表明在东部地区土地节约集约政策在这两个指标方面效果较差。

2.4 我国东中西部城市土地节约集约利用政策熵值计算

首先,构造指标水平矩阵A。在计算出行政子系统、社会子系统、经济子系统熵流值的基础上,进一步构造政策总系统熵值的指标水平矩阵A,如下:

即将三个子系统分别视为三个整体,得出各自政策总效益(即∑3i=1(1+dsi))在消去各自体系的政策熵系数KBi的非线性作用后得出的标准化政策效用,其在相对政策总效益的份额。根据公式(4),得出权重矩阵C具体数值如下:

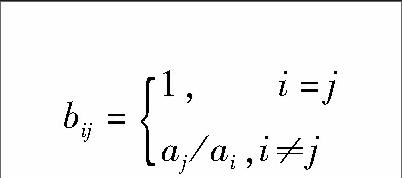

最后,构造行政子系统、社会子系统、经济子系统相互关系矩阵B。政策耗散模型的关系矩阵B和权重矩阵C都是用以解释三大指标体系的分熵流值对系统总熵值的影响,也就是各子系统的目标实现对于政策总效益、综合目标的实现施加影响作用的能力。在用熵值法确定权重矩阵C的情况下,关系矩阵B可以通过权重矩阵C用如下的关系确定:

如此确定的关系矩阵B,可以满足每个子系统ai对自身的影响相关性为1,同时同ai对于另外两个子系统的影响之和在乘以权数Ci后都为1,这样处理可以保证系统的熵值作为一个整体被认识。

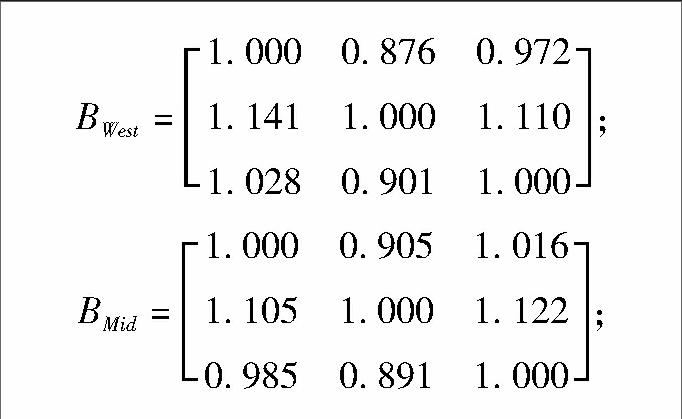

在带入权重矩阵C的具体数值后,得出关系矩阵B取值如下:

根据政策熵模型的设定,综合以上分析结果,计算出土地节约集约利用政策系统的熵值为:

本文中全国城市土地节约集约利用政策的熵值为S= -0.397,表明土地集约节约利用政策在全国产生了较好的效益,而西部地区熵值的绝对值(-0.455)最大,显示该政策在西部产生的效益最好,其次为东部地区,中部地区效益最差(见表7)。

综上可以看出,土地节约集约利用政策在全国取得了良好的综合效益(-0.397),尤其是在西部地区(-0.455),综合效益优于中部(-0.378)和东部地区(-0.409);同时发现,就全国层面看,节约集约政策的经济效益(-0.168)和行政效益(-0.164)显著优于社会效益(-0.073);分地区来看,西部地区的经济效益(-0.18)、社会效益(-0.091)、行政效益(-0.192)均为最佳,显示政策在西部地区实施效果最好;其次为东部地区,其行政效益(-0.173)和社会效益(-0.074)仅次于西部地区;而中部地区的社会效益(-0.07)和行政效益(-0.144)均为最差,经济效益(-0.17)略高于东部(-0.169),表现不如东部和西部,表明土地节约集约利用政策在中部地区效益最差。

3 结论和建议3.1 结论 本文通过分析针对105个地价监测点城市开展的土地节约集约利用政策的调查问卷,结合熵理论与耗散模型,分别计算出全国、东部、中部、西部地区的政策总效益以及各二级指标行政效益、社会效益、经济效益的熵值,从计算结果的分析来看,可以得出以下结论:

(1)我国城市的土地节约集约利用政策取得了良好的效果,无论是经济效益、社会效益还是行政效益,均取得了一定成效,土地利用效率得到了提高。这充分说明了政府大力推进节约集约利用土地的政策是符合我国基本国情的,得到了公众的理解和支持,对于合理利用土地、保护耕地资源具有重要意义。

(2)西部地区政策的总效益高于东部地区和中部地区,表明该政策实施的有效性不仅取决于经济发展水平,还要综合考虑不同地区的政治、资源禀赋、社会、环境等其他因素的影响。西部地区虽然经济发展水平不高,但凭借在资源禀赋、人口密度以及生态环境、政策执行力度等方面的优势使得其政策总效益高于东部和中部地区;东部地区虽然经济发展水平高,但由于在资源禀赋、生态环境等方面的劣势使得其政策的总效益低于西部地区;中部地区经济发展水平不如东部,但在人口密度、生态环境等方面不如西部地区,导致其政策总效益最差。所以应当根据不同地区及城市所处的经济发展阶段,综合考虑政治、社会、生态、资源禀赋等因素,制定和落实差别化的土地节约集约利用政策。

(3)政策的社会效益要显著低于经济效益和行政效益,表明该政策实施的有效性并没有达到社会公众的预期,在各个指标上均与公众的期望有一定距离,需要根据不同地区进一步制定并细化相关的土地节约集约利用政策,这也是下一步制定政策时需要关注和考虑的重点。

3.2 建议

虽然土地节约集约利用政策的实施取得了重要成效,但其科学性、合理性、动态适应性等尚有待进一步的加强和完善,根据本文对调查问卷的分析结果及被调研人员在开放题目中的反馈意见和建议,为了更好地发挥土地节约集约利用政策的作用,提出以下政策优化建议:

(1)加大并细化相关政策执行力度,出台具体考核办法,实现对闲置土地的盘活利用。从调查问卷结果来看,指标3(预定目标实现程度)、7(政策的公众满意度)熵值分别为-0.021,-0.011,在各自二级指标系统中得分较低,表明虽然实施了土地节约集约的政策,但无论是预定目标的实现程度还是政策的公众满意度都没有达到预期目标,应主要从以下几个方面加大工作力度:

首先,在制定政策的时候要因地制宜,结合各地区的资源禀赋条件落实差别化的土地节约集约利用政策,加强土地节约集约执行力度的政策制定。这些政策包括:鼓励提高单位面积投入额度/产出效益方面,特别是鼓励现有低效用地改造或在优质企业兼并重组低效企业方面制定更加有力的政策;重视对现有建设用地的挖潜,降低对新增建设用地的需求;加强城市规划的调控作用,适当控制土地的供应量;落实和加快土地利用总体规划实施;完善城区划拨转出让手续的相关制度,调整规划容积率等。

其次,各地方政府应出台土地节约集约利用考核办法,加强责任追究。落实奖惩办法,合理分配土地资源,大幅提高节约集约用地标准,如投资强度、产出强度、地均纳税额等指标,积极鼓励企业提高单位面积投入额度/产出效益,有效降低对新增建设用地的需求,允许工矿用地分割转让,提高现有工矿仓储用地节约集约利用水平。

最后,如何实现闲置土地的盘活利用将对土地集约节约的实现效果产生重大意义,因此政府应继续完善闲置土地的利用制度,细化城市土地利用功能区规划,并定期开展闲置地清查工作,严厉打击囤地行为。

(2)建立健全土地集约节约监管机制,完善相关配套政策。从调查结果来看,指标6(政府内部监督机制完善性)、9(社会外部监督机制完善性)熵值分别为-0.021,-0.009,在各自二级指标系统中得分较高,效果较差,表明实施土地节约集约的政策,无论是政府内部监督机制还是社会外部监督机制都有待进一步完善和提高。指标5(相关配套政策的完善程度) 熵值为-0.022,在行政子目标系统中得分较低,表明土地节约集约利用的相关配套政策的完善程度需要进一步提高。

首先,政府应重视并加大对土地集约节约的监督管理与执行力度,从严处罚未按土地节约集约相关政策标准执行的有关企业,建设用地节约集约利用动态监管系统,实现建设用地节约集约利用的动态监管。监管过程大体包括以下几点:首先,供地前加大对用地单位、进驻项目的审查,加强对入驻建设项目建设过程中的监督、管理;其次,建设过程中重视对闲置土地的清查,对未按相关政策标准执行的企业严格处罚;最后,建设项目完成后,对单位面积固定资产投入及其他用地条件未按供地前约定完成的用地单位进行经济处罚或其他形式的整改等。

其次,应不断完善土地节约集约利用的配套政策,目前相关的法规和制度缺乏整体考虑,国土资源、城乡规划、环境保护等部门的政策规定配套性不强,导致在实践中执行力差、可操作性不强,从而也导致了节约集约政策的效果没有达到预期。

(3)加快土地集约节约利用过程中实施与评价工作的落实开展,提高工作成果质量与工作效率。首先,明确土地节约集约利用评价工作由有评估资质的机构来完成,提高成果质量,并提高这些评估机构的工作成果质量及工作效率。其次,在针对于土地集约节约利用的实施过程中,应考虑城市环境、承载能力等多方面要素,明确土地集约节约利用政策的适用条件,防止打着集约节约利用名号,实际是照顾开发者利益。第三,应重视评价成果的应用,对机构工作成果进行及时总结及反馈,确保下一步工作的顺利展开。

(编辑:常 勇)

参考文献(References)

[1]赵小凤,黄贤金,陈逸,等.城市土地集约利用研究进展[J].自然资源学报,2010,25(11):1979-1996.[Zhao Xiaofeng, Huang Xianjin, Chen Yi, et al. Research Progress in Urban Land Intensive Use[J].Journal of Natural Resources, 2010,25(11):1979-1996.]

[2]吴郁玲,曲福田.中国城市土地集约利用的影响机理:理论与实证研究[J].资源科学,2007,29(6):106-113.[Wu Yuling, Qu Futian. Mechanism of Intensive Urban Land Use in China: Theorectical and Practical Study[J]. Resources Science, 2007,29(6):106-113.]

[3]张合林,郝寿义.城乡统一土地市场制度创新及政策建议[J].中国软科学,2007,(2):28-40.[Zhang Helin,Hao Shouyi. Innovation of Unified Urban and Rural Land Market System and Policy Suggestions[J].China Soft Science Magazine, 2007,(2):28-40.]

[4]王家庭,季凯文.中国城市土地集约利用的影响因素分析[J].经济地理,2009,29(7):1172-1176.[Wang Jiating, Ji Kaiwen.An Empirical Research on the Factors Influencing Urban Land Intensive Use:Based on the Data of 34 Sample Cities in China [J]. Economic Geography, 2009,29(7):1172-1176.]

[5]马贤磊,周琳,赵爱栋.城市土地可持续集约利用的时空特征及影响因素研究[J].中国土地科学,2014,28(12):32-38.[Ma Xianlei, Zhou Lin, Zhao Aidong. Sustainable Urban Land Intensive Use Evaluation and Its Impacting Factors: A Modification of Traditional Land Intensive Use [J]. China Land Sciences, 2014,28(12):32-38.]

[6]朱厚强,鲁莎莎,张政久.基于管理熵视角的信托企业HRM效能实证研究[J].企业经济,2014,(7):76-79.[Zhu Houqiang, Lu Shasha, Zhang Zhengjiu. An Empirical Study on HRM Efficiency in Trust Enterprises Based on the Management Entropy[J].Enterprise Economy, 2014,(7):76-79.]

[7]Jenner R A. Technological Paradigms, Innovative Behavior and the Formation of Dissipative Enterprises [J].Small Business Economics, 1991,3(4):297-305.

[8]Chiles T H, Meyer A D, Hench T J.Organizational Emergence: The Origin and Transformation of Branson,Missouris Musical Theaters[J].Organization Science , 2004 ,15(5):499-519.

[9]Li Jinbing, Han Yuqi, Feng Zengtian. Research on Model of Harmony Sustainable Development Between ECS and SRS:From Perspective of Resource Entropy[J]. Canadian Social Science,2009,5(4):104-112.

[10]任佩瑜, 张莉, 宋勇.基于复杂性科学的管理熵、管理耗散结构理论及其在企业组织与决策中的作用[J].管理世界, 2001,(6):142-147.[Ren Peiyu, Zhang Li, Song Yong. Management Entropy and Dissipative Structure Theory Based on Complexity Science and Its Role in Enterprise Organization and Decision Making[J].Management World,2001,17(6):142-147.]

[11]徐明, 杨河清.人力资源管理的熵改进[J].首都经济贸易大学学报, 2007,9(2):86-90.[Xu Ming,Yang Heqing.The Entropy Improve on Human Resource Management From Entropy Theory and Dissipative Structure Theory[J].Journal of Capital University of Economics and Business,2007,9(2):86-90.]

[12]郭伟刚.基于管理熵、管理耗散结构理论的企业激励机制研究[J].企业经济,2009,(2):62-65.[Guo Weigang. Research on Enterprise Incentive Mechanism Based on Management Entropy and Dissipative Structure Theory[J]. Enterprise Economy, 2009,(2):62-65.]

[13]彭国富,张玲芝.再就业税收政策有效性评价理论研究[J].统计研究,2007,24(4):58-62.[Peng Guofu, Zhang Lingzhi. The Theoretical Research of Efficacy Evaluation of Reemployment Tax Policy[J].Statistical Research, 2007,24(4):58-62.]

[14]段小华,曹效业.政府科技投入支持新兴产业的有效性评价方法[J].科学学研究,2010,28(11):1673-1676.[Duan Xiaohua,Cao Xiaoye.The Method and Application on the Effectiveness Evaluation on the Government S&T Input to Foster Emerging Industries[J].Studies in Science of Science, 2010,28(11):1673-1676.]

Abstract Vigorously promoting the economical and intensive use of land is determined by the basic national conditions of China that large number of people and less land. It is also an important way to promote economic transformation and upgrading, speed up the construction of ecological civilization, construct of the new urbanization and ensure the economic and social sustainable development. To systematically evaluate the implementation effect of the economical and intensive use of urban land policy since 2008, this paper conducted a questionnaire survey to the staff of 105 urban land price monitoring points. Entropy theory and dissipation model were innovatively used to do the comparative analysis on the effectiveness of economical and intensive use of urban land policy between eastern, middle and western China. The concept of policy entropy was put forward. Through analysis and calculation, the below conclusions could be drawn. Firstly, the policy of economical and intensive use of urban land in China has good effects. Economic efficiency, social efficiency and administrative efficiency have made some achievements. The land use efficiency has been improved. Secondly,the total efficiency of policy in the western region is higher than that in eastern and central regions, suggesting that the policy effect not only depends on the level of economic development, but also are affected by the other factors,such as regional policy enforcement, resources endowment, the ecological environment and population density. Thirdly, social efficiency of policy is lower than economic efficiency and administrative efficiency. It shows that the effectiveness of the policy implementation does not reach the publics expectations on the various indicators. It is necessary to further develop and refine the related policices of economical and intensive use of land according to different regions. Finally, suggestions are given, such as strengthening policy implementation, taking more governance performance assessment methods, and perfecting the relevant supporting policies and supervision mechanism optimization.

Key words economical and intensive use of land; entropy theory and dissipation model; economic efficiency; social efficiency; administrative efficiency