组织途径、组织效果与农民组织化问题研究

2015-12-15乐章华汛子中南财经政法大学湖北武汉430073

乐章华汛子(中南财经政法大学,湖北武汉430073)

组织途径、组织效果与农民组织化问题研究

乐章华汛子

(中南财经政法大学,湖北武汉430073)

摘要:农民组织化对解决“三农”问题具有重要意义,了解农民组织的组织途径以及农民组织化的实际效果是促进“三农”发展的现实需要。利用10省调查数据,通过描述统计、因子分析、回归分析等方法,从组织途径、组织效果两个维度实证分析农民组织化的实践建构。结果表明,农民组织途径建设滞后、组织效果不理想,农民组织的发展无论是在数量上还是在质量上都不乐观。在各类农民组织中,经济组织的影响力最大。促进农民组织化发展,需要提升农民组织的质量,还需要充分调动农民积极性,充分发挥农民的“主体”作用。

关键词:农民组织化;组织途径;组织效果

一、导言

农民组织化是将分散的农民组织起来,加强团结协作,促使农民更多地参与政治、经济、文化体育等领域社会活动的一项复杂工程。农民组织化可以改变传统的农业生产经营方式,提升农民的主体地位和生活质量,有利于乡村社会的和谐稳定。但如何组织农民,如何让农村组织充分发挥其组织效果,是当前乡村治理和乡村秩序建构过程中迫切需要回答的问题。

学术界关于农民组织化的探讨主要归纳为两类:一部分学者把农民组织化理解为农民经济组织的组织化[1-3];一部分学者认为农民组织化是由农民自发进行或者是农民在政府的推动和支持下组织的,以一定形式将分散农民组织起来实现农民的政治、经济利益或完成某种社会功能的过程[4]。农民组织大体可以分为半政权性组织、合作经济组织、维权性民间组织和社会性服务组织[5]。一些学者侧重于农民组织化的必要性研究,探析提升农民组织化程度与水平的动力机制[6-7],或讨论农民自身因素对农村组织发展的限制[8-9],也有学者着重探讨农村组织与市场准入的关系[10-11],或深入讨论某一地区的农民组织化模式问题[12-13]。还有研究者通过文献研究,总结关于农民组织化研究的成果[14]。在研究视角方面,社会学视角[4]、经济学视角[15-16]、政治学视角[17]在研究农民组织化问题及相关领域均有体现,还有学者从法学视角探讨城镇化过程中农民组织的维权[18]。已有文献大多采用规范分析方法[19-20],尽管也有研究通过定量分析讨论农村社会组织建设[21-22],或采用案例方法讨论区域性农民组织的生产问题[23],但实证研究并不多见。

高度组织的现代社会凸显了农民组织化学理研究与实践建构的必要性与紧迫性。本文基于10省①10省分别为福建、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、河南、甘肃、广西、贵州。808份问卷调查数据,从组织途径、组织效果两个维度切入农民组织化,分析农民组织的途径建设状况、组织效果状况以及影响组织效果评价的相关因素,剖析农民组织化进程中的现实困境,并就农民组织化的未来发展提出建议与对策。

二、农民组织途径指标及样本描述

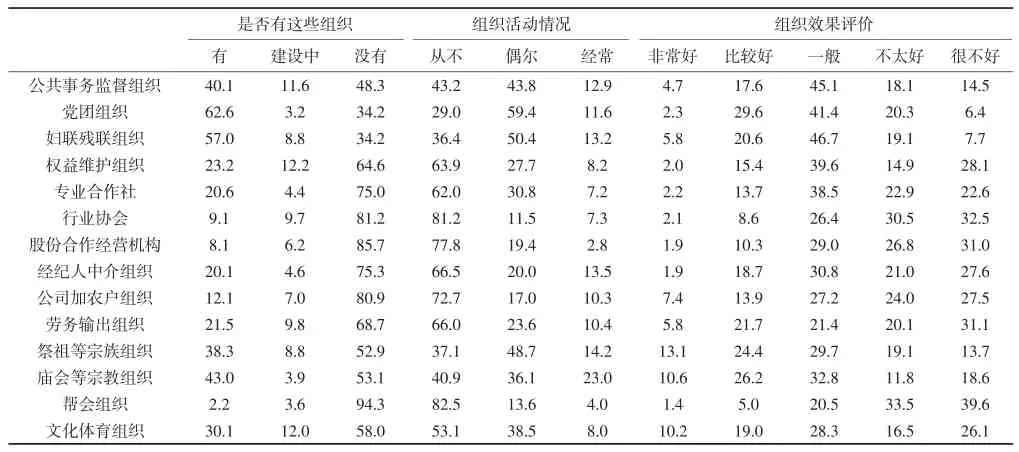

农民的组织化与农村组织建设是非常复杂的问题。农村组织越来越丰富和多元,包括各类正式或非正式的组织,包括农村合作经济组织和其他领域组织,也包括农民自发形成的维权组织以及农村的功能性组织[24]。在文献梳理和实地研究基础上,本文对农民组织的内涵和外延进行归纳,共列举公共事务监督组织、党团组织、妇联残联组织、权益维护组织、专业合作社、行业协会、股份合作经营机构、经纪人中介组织、公司加农户组织、劳务输出组织、祭祖等宗族组织、庙会等宗教组织、帮会组织、文化体育组织等14个主要组织途径(见表1)。尽管这些互不相同的组织途径在建设情况、活动情况和社会效果等方面参差不齐,但这14个类型基本概括了当前乡村社会中的主要组织形式。数据来自中南财经政法大学社会政策研究所2014年1月在全国10省进行的农户问卷调查,调查数量为1 000份,有效样本为808份。调查通过“是否有这些组织”“组织活动情况”“组织效果评价”等问题,基本测量出农民组织建设情况、组织活动情况以及组织效果评价。

表1 各类农民组织的发展状况 (单位:%)

通过表1对农村组织的建设情况、组织活动情况以及组织效果评价的描述统计发现:(1)农村组织建设总体上滞后。党团组织的建设状况最好,有62.6%的农民表示当地有党团组织,依次是妇联残联组织(57.0%)和庙会等宗教组织(43.0%),前两类组织都是在党的领导下建立的,宗教类组织与农村社会的传统宗教信仰有关。行业协会和股份合作经营机构的建设较为落后,不足10%的农民表示当地有此类组织,这与我国农村地区整体经济发展状况有关。帮会组织在所有组织中所占比率最低,仅为2.2%,说明农村社会治安有所改善。(2)各种农村组织在组织活动方面普遍较差。无论是哪一类组织,“从不组织”的比率都高于“经常组织”,组织活动频率最高的庙会等宗族活动也只有23.0%,在“从不组织”这一列中,分别有高达81.2%和77.8%的农民表示行业协会以及股份合作经营机构从不组织活动,这与这两类组织建设较为落后有关。(3)农民对农村组织效果的评价普遍为“一般”。祭祖等宗族组织、庙会等宗教组织、文化体育组织的效果评价最高,但也分别只有13.1%、10.6%、10.2%的农民认为“非常好”。帮会组织、行业协会、劳务输出组织、股份合作经营机构的效果评价最差,分别有39.6%、32.5%、31.1%、31.0%的农民认为“很不好”。

三、农民组织化效果及其测度

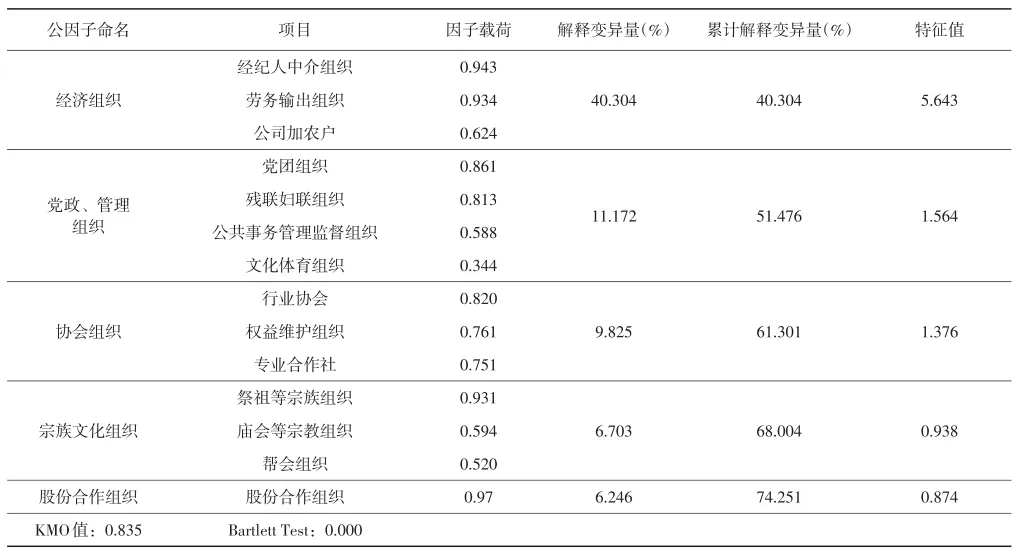

农民组织的组织效果采取五级得分形式,这种李克特选项(Likert item)近似于等距测量。由于所列举的农村组织类型较多,本文采用因子分析方法对14类组织的组织效果进行变量降维处理,将原来14类具有一定相关性的指标,重新组合成5列新指标体系(见表2)。表2说明农民组织的组织效果的因子分析效果较好(检验值KMO=0.835,Bartlett Test=0.000),5个公因子的累积方差贡献率为74.251%。本文将提取的5个公因子分别命名为“经济组织”“党政、管理组织”“协会组织”“宗族文化组织”以及“股份合作组织”,以待进一步分析。

表2 农民组织效果评价的因子分析结果

农民组织的组织效果的因子分析显示:经纪人中介组织、公司加农户、劳动输出组织共同组成农村经济组织类型;公共事务管理监督组织、党团组织、残联妇联组织、文化体育组织组成党政、管理组织类型;权益维护组织、专业合作社、行业协会组成协会组织;庙会、祭祖等宗族组织以及帮会组织组成宗族文化组织;股份合作组织单独作为一类。以提取后的五个维度观察农民组织效果评价,可得出结论:(1)在农村经济组织中,经纪人中介对农村经济组织的效果评价影响最大(0.943),其次是劳务输出组织(0.934),影响相对最小的是公司加农户(0.624)。在党政、管理组织中,党团组织(0.861)、残联妇联组织(0.813)影响最大。在协会组织中,行业协会(0.820)是影响协会组织的最主要因素,其次分别为权益维护组织(0.761)、专业合作社(0.751)。在宗族文化组织中,祭祖等宗族组织(0.931)影响最大。(2)从整体上看,在五个维度中,经济组织在农民各类组织途径中影响力最大(40.304%),宗族文化组织(6.703%)和股份合作经营(6.246%)的影响相对较小。

四、农民组织效果影响因素及结果分析

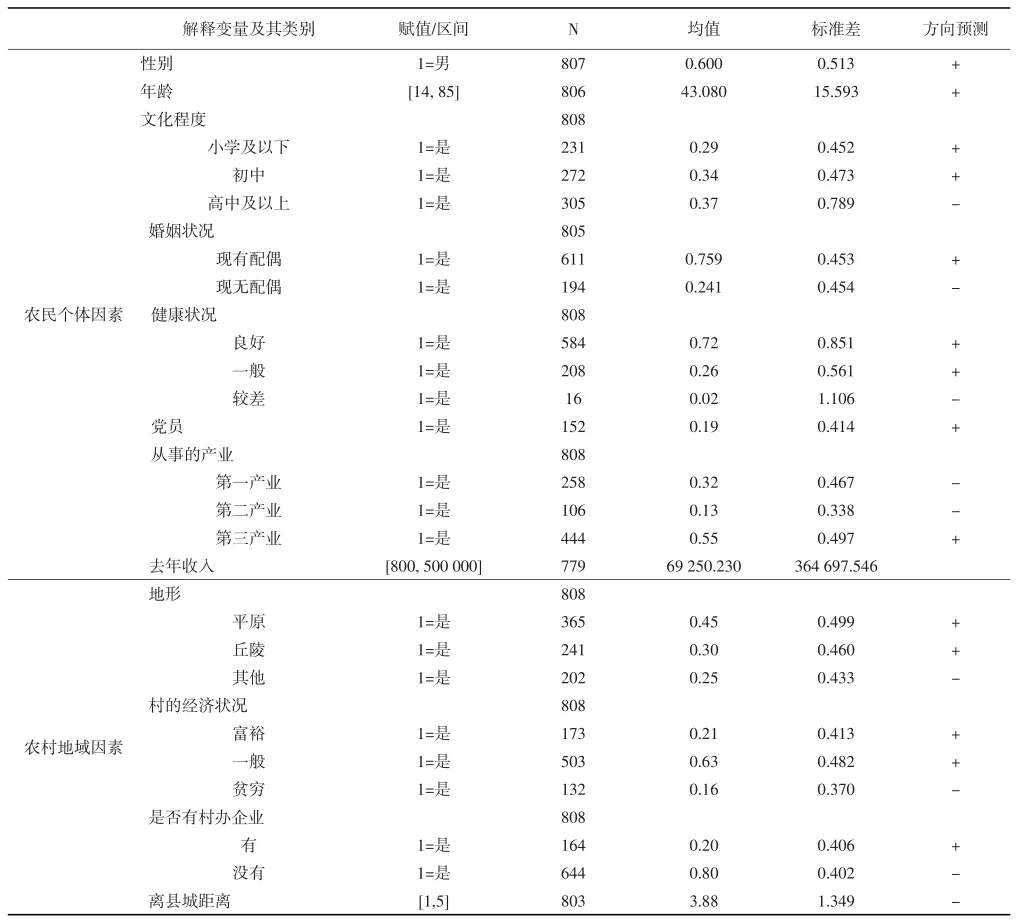

为了进一步分析农民组织效果评价的影响因素,本文将上述农民组织效果的5个公因子(经济组织,党政、管理组织,协会组织,宗族文化组织,股份合作组织)得分作为因变量,引进性别、年龄、文化程度、婚姻状况、健康状况、是否为党员、从事的产业、去年收入等个体因素以及所在区域的地形、所在村的经济状况、是否有村办企业、离县城的距离等农村地域因素进行回归分析。需要说明的是,政策因素往往是影响农民组织化发展的重要原因,但一些反映政策变化变量由于和作为因变量之一的党政、管理组织变量相关度过高而未列入统计模型中。表3列出所有解释变量的类型、名称、赋值形式、统计描述及预测方向。从测量层次来看,解释变量分为连续变量和虚拟变量两个类型:“年龄”“去年收入”“离县城距离”为连续变量,“性别”“文化程度”“婚姻状况”“健康状况”“是否为党员”“从事的产业”“地形”“村的经济状况”“是否有村办企业”为虚拟变量。

表3 解释变量的描述统计及其影响方向预测

表3中,农民个体因素的样本情况为:样本中的农民60%为男性;平均年龄为43岁;76%的人现有配偶;72%健康状况良好;37%接受过高中及高中以上文化教育;19%的人为党员;有32%的农民从事第一产业,13%的农民从事第二产业,55%的农民从事第三产业;农民整体去年家庭总收入平均为69 250元。农村地域因素的样本情况为:样本中46%为平原地区,30%为丘陵;22%的农村比较富裕,63%经济状况一般,16%比较贫穷;80%的农村没有村办企业;村庄到县城的距离平均为3.88公里。引入的12个解释变量不存在多重共线性问题。由于12个农民组织效果评价的变量取值范围在0~5之间,因子分析(旋转后)产生的5个公因子得分只能是一个在[-5,5]区间的连续分布,在因变量取值范围较小的条件下,三个模型拟合信息中的决定系数R2分别为0.281、0.261、0.300、0.240、0.137,说明模型具有一定的解释力。

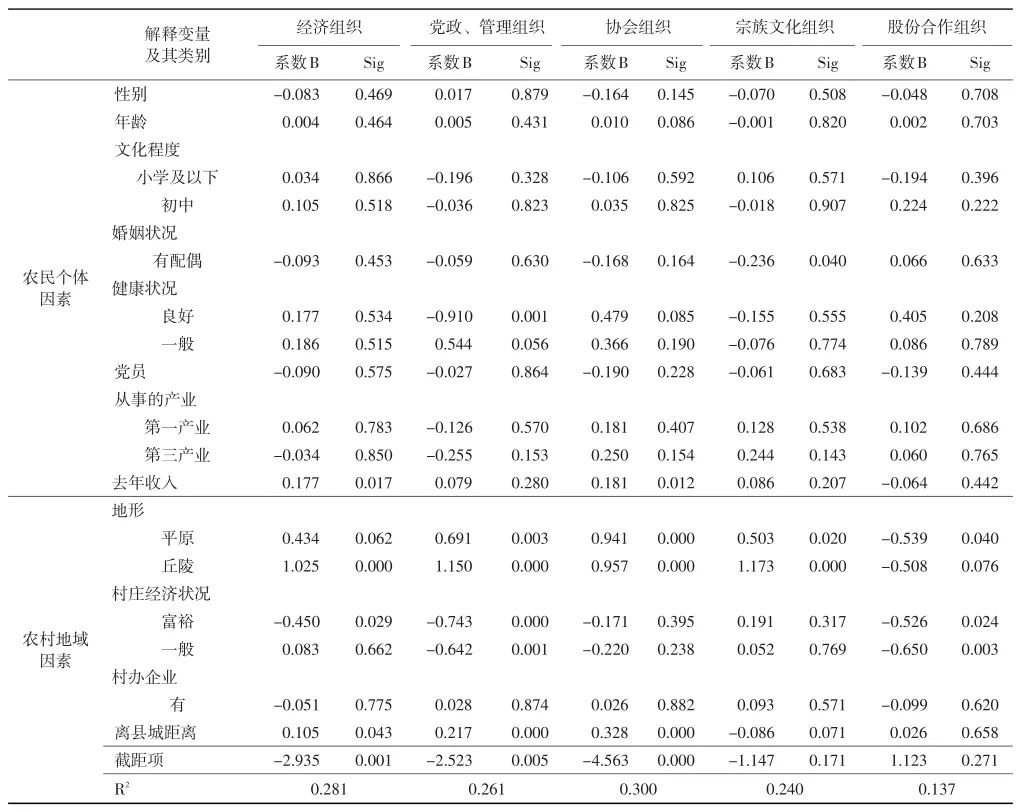

利用多元线性回归,分析表3中引入的解释变量与组织效果评价之间存在相互依赖的定量关系。表4列出各变量的回归系数,得出以下结论:(1)女性(B=-0.164)和年长者(B=0.010)更加趋向于参加协会组织,这可能与男性劳动力多外出打工,参加这类组织的多为留守在农村的女性和年长者有关。文化程度越高的人对股份合作组织的效果评价越高(B=0.224),这可能是因为他们对股份经营的了解相对较多,更能够接受这种经营方式。有配偶的人宗族观念更强,而农村现有的宗族文化组织无法满足农民对于庙会、祭祖等宗族活动的需求,所以有配偶的人对宗族文化组织的效果评价比较低(B=-0.236)。健康状况越差的人能够更多地获得党政、社会管理组织的帮助,对该组织的评价越高(B=-0.910)。收入越高的人,利用自身的经济能力在经济组织中的获利越多,对经济组织的评价也就越高(B=0.177)。(2)在农村地域层面,相对于平原地区,非平原地区的农民对经济组织(B=1.025)、党政管理组织(B=1.150)、协会组织(B=0.957)、宗族文化组织(B=1.173)的评价较好,对股份合作经营组织(B=-0.650)的评价较差。整体经济状况越富裕的农村,农民对经济组织(B=-0.450)和党政社会管理组织(B= -0.743)的效果评价较差,这与经济条件越好的农民对经济组织和党政、管理组织的要求越高有关。村里是否有村办企业对组织效果评价的作用不明显,与原假设不符。究其原因,是因为上文描述统计提到的80%的农村没有村办企业,大部分村民并没有感受到这类组织带来的好处。居住地离县城越远的农民由于信息和生活的封闭性,对经济组织(B=0.105)、党政社会管理组织(B= 0.217)、协会组织(B=0.328)的依赖程度越高,评价也越好。

表4 回归模型以及参数估计

五、小结与讨论

农民组织的发展状况无论数量还是质量都不乐观。有较高比例的农民表示当地没有基本的政治、经济、社会管理组织,只有10%左右的农民对农民组织的未来建设持乐观态度。一部分农村地区有相应的农民组织,但组织形同虚设,没有发挥应有作用。农民对组织效果的评价较低,大部分组织没有很好地满足农民在经济、政治、管理、文化娱乐等方面的需求。

农民组织化在发展过程中一定要以农民利益为出发点和落脚点,不能是为了跟风、政绩、面子工程而组织化。如果农民组织化的发展违背了农民的意愿和利益,则失去意义。随着政府越来越重视农民组织化的推进以及农民的“组织”意识愈加强烈,农民组织化的发展存在很大空间。

一是农民组织化主体问题。一方面,推进农民组织化,需要发挥政府的带头作用。农民群体由于认知、经济能力、管理能力的局限,最初并不一定能认识到农民组织化的优越性,即使认识到位也可能受经济能力和管理能力的制约而无力成立农民组织。所以,政府在农民组织中的带头作用不容忽视。在我国农民组织化成功的典型案例当中,安徽省芜湖县农民专业合作社、重庆市涪陵区农民专业合作组织都在政府的大力支持下取得良好发展。另一方面,农民组织化的发展也要充分调动农民的积极性,并且利用社会力量,鼓励农民自发组织。政府的力量是有限的,不可能为群众提供无限的服务,农民以及社会各界的力量对于农民组织化发展的作用就像是“市场”之于“经济”的作用,是农民组织持续发展的动力。政府扶持农民组织的最终目的也是为了帮助农民形成自发的、健康的、有序的组织。农民组织化的发展与农民的主体意识、主体作用是互为因果、相辅相成的。农民的主体意识、主体行动推进农民组织的发展,农民组织的发展也会进一步加强农民的主体意识,促使农民发挥主体作用。实践中,湖南省桃源县农民专业合作组织充分发挥农民和社会的力量,形成专业大户领办型以及龙头企业带动型等模式,取得良好效果。

二是农民组织的建设以及促使农民广泛参与农民组织。农民组织如果没有农民的参与,将会沦为空谈。如何吸引农民参与农民组织,关键在于提高农民组织的质量。农民组织化除了需要引进人才、先进的管理理念以及硬件设施以外,还需要因地制宜,突出农村地区特点和特色。每个农村的地方特色不一样,农民组织的形式和内容也可以多种多样。村民擅长剪纸、雕花,适合建立民俗手工艺组织;农村饮食有地方特色,适合建立饮食文化组织;农村果树多,适合发展园林艺术组织等等。把农民组织的建设与当地特色结合起来,不仅可以激发当地村民的热情,调动农民参与的积极性,还有利于保护、发扬农村特色文化,使农民组织的功能发挥达到最佳。如果实现村庄之间的资源互补,无疑可以集中力量建设种类更多的农民组织,拓展农民的社交范围,更大限度地实现农民“社会人”的价值。

本文从村民评价的角度探讨农民组织化的组织途径与组织效果。为更全面了解农民组织化的真实状况,可以通过其他角度探讨农民组织化相关问题,或分地域进行东、中、西部农民组织化的差异分析。

参考文献:

[1]张红宇.对新时期农民组织化几个问题的思考[J].农业经济问题, 2007(3).

[2]赵泉民.农村的公民意识与中国乡村合作经济组织的发展[J].社会科学, 2010(8).

[3]万秀丽.农民专业合作组织:发挥农民主体性作用的重要载体[J].宁夏社会科学, 2011(3).

[4]谭江蓉,乐章.社会管理视角下的农民组织化问题研究——基于十省市千户农户调查数据的实证分析[J].农村经济, 2012(10).

[5]曲延春.农村公共产品供给中的农民组织化问题研究[J].理论月刊, 2012(1).

[6]Paule Moustier, Phan Thi Giac Tam, et al. The Role of Farmer Organizations in Supplying Supermarkets with Quality Food in Vietnam[J]. Food Policy, 2010, 35(1).

[7]P Rondot, M H Collion. Agricultural Producers Organizations: Their Contribution to Rural Capacity Building and Poverty Reduction[M]. Washington, DC: World Bank, 2001.

[8]赵泉民,井世洁.“后乡土”时代人际关系理性化与农民合作的困境与出路[J].江西社会科学, 2013(8).

[9]赵泉民.农民合作经济组织发展困境分析——以机制问题为中心[J].贵州社会科学, 2010(10).

[10]Jon Hellin, Mark Lundy, et al. Farmer Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America[J]. Food Policy, 2009, 34(1).

[11]J Hellin, M Lundy, M Meijer. Farmer Organization and Market Access[J]. Leisa, 2007, 23(1).

[12]曹向杰.凉山彝族地区农村扶贫与提高农民组织化水平[J].黑龙江民族丛刊, 2011(4).

[13]司武林.陕西省农民组织化调查[J].西北人口, 2012(2).

[14]蒋永甫,何智勇,甘凤.近十年来农民组织化的研究进展[J].桂海论丛, 2013(5).

[15]卢敏,邓衡山,李杰.相关利益方视角的农民组织认知分析——基于吉林省黄松甸食品用菌协会的案例[J].中国农村经济, 2011(4).

[16]谢舜,蒋永甫.市场逻辑下农民组织化发展的实践路径[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2012(2).

[17]魏洪秀.农民组织化的政治学思考[J].烟台大学学报(哲学社会科学版), 2012(4).

[18]牛玉兵.论城镇化进程中农民的组织维权——以征地维权为例[J].学海, 2011(5).

[19]张春华.乡村治理成长与农民组织化再调试[J].兰州学刊, 2011(9).

[20]吴靖,罗海平.我国现阶段“三农”问题的成因、性质与对策研究——基于农民组织化的重新审视[J].中国软科学, 2009(3).

[21]蔺雪春.新型农民组织发展对乡村治理影响:山东个案评估[J].中国农村观察, 2012(1).

[22]张翠娥,杨夏玲.社会性别视角下的农民组织化——基于武汉市新洲区的调查[J].妇女研究论丛, 2012(2).

[23]Norman Uphoff, Wijayaratna C M. Demonstrated Benefits from Social Capital: The Productivity of Farmer Organizafions in Gal Oya, Sri Lanka[J]. World Development, 2000, 28(11).

[24]王景新.农村土地制度创新与农民组织发展——中改院改革形势分析会观点综述[J].产权导刊, 2004(2).

作者简介:乐章(1969-),男,中南财经政法大学公共管理学院教授,研究方向为社会保障与社会政策。

基金项目:国家社科基金项目“农村社会管理体制实证研究”(11BSH022)

收稿日期:2015-02-04

文章编号:1672-3805(2015)02-0024-06

文献标识码:A

中图分类号:D422.61