城镇化进程中壮族乡村社会结构的变迁与治理思路*

2015-12-12蒋平

蒋 平

城镇化是现代化的核心内容,是统筹城乡发展、繁荣农村经济的战略举措。它是一场全面深刻的社会变革,不仅作为一种强有力的经济力量,而且作为一种巨大的社会力量,深刻地改变了壮族乡村的社会结构,一方面带来壮族乡村社会结构的分化与失衡,另一方面又推动了壮族乡村社会结构的变革与发展。在新型城镇化的进程中,壮族乡村地区要采取合理的治理手段,推动壮族乡村社会的健康可持续发展。

一、城镇化带来了壮族乡村社会结构的分化与失衡

作为一个古老的稻作民族,壮族传统乡村社会属于典型的乡土社会,具有鲜明的同质性特点,这种同质性主要表现为社会结构的单一性。[1]在改革开放前,由于城乡分割二元管理体制的限制,乡村人口被束缚在土地上,难以向城市流动。此时,壮族乡村社会结构保持稳定,分化程度较低。改革开放之后,家庭联产承包责任制的实施,市场经济体制的推进,城镇的系列改革和迅速发展,使得乡村的剩余劳动力解放出来并流向城镇,外出务工日益成为农民(尤其是年轻农民)的首选。“这一切不仅从根本上改变了农民生存所必需的收入来源,也深刻地改变了对他(她)们同样具有赖以生存意味的社会关系网络和文化环境”,[2]2改变了中国乡村的社会结构。壮族乡村社会也处于这一宏大的历史变迁之中。

(一)壮族乡村人口逐年下降,农业空心化趋势显现

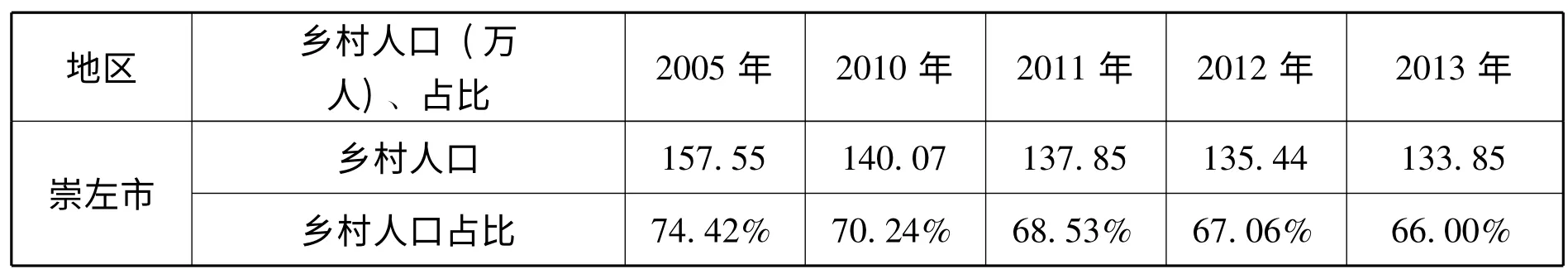

根据中央政策的表述,“城镇化的实质是农村人口向城镇的转移”,[3]2是乡村人口进入城镇务工或居住,它必然带来壮族乡村人口的下降。以广西壮族自治区为例,2005~2013年期间,壮族主要聚居地区南宁市、柳州市、百色市、河池市、来宾市、崇左市的乡村人口及其占比逐年下降(见表1)。尽管这里统计的是各地区各民族乡村的整体人口数据,而不是壮族乡村人口的准确数据,但上述乡村人口的整体变动趋势同样适用于壮族乡村人口,可据此推断出壮族乡村人口逐年下降的事实。

在就业流动中,由于竞争力和体力的限制,壮族乡村外出人员主要为中青年,多受过初中以上的教育。以百色市田阳县为例,其2006年流动人口中有56.7%不超过30 岁,受过高中或高中以上教育的流动人口占24.12%。[4]特别是新生代乡村青年被城市生活所吸引,只要一离开学校就积极流向城市,而不愿再接过父辈的锄头。由于农业相对效益低下,越是有思想、有能力、致富能力强、能吃苦耐劳的青年人越不愿再返回乡村。同时,原有农业从业人群普遍年龄较大,思想观念较保守,难以接受和采用农业新技术、新设备。随着大量中青年外出务工,壮族乡村逐渐出现无人种田地、无人养猪羊的现象,一些肥沃的田地被弃耕抛荒,农业空心化问题开始显现并日趋严重。

表1 主要年份广西各主要壮族聚居地区的乡村人口

注:本表按常住人口口径统计。数据来源为广西壮族自治区统计局编《广西统计年鉴2014》(光盘版)。其中,乡村人口占比由笔者根据统计数据计算得出。

(二)壮族乡村农民工候鸟式迁徙,形成大量“留守家庭”

由于城市就业需求的多样性和竞争性,农民进城就业的途径和就业岗位各不相同,其所属的农村家庭便形成了不同的存在形态。第一类,一些农村青年通过升学、入伍等途径进入城市,待毕业或转业后从事比较体面的工作;或通过招工成为干部、工人。他们在城市入户、结婚和生子,部分有能力的人还将父母接进城赡养。第二类,一些有思想有能力的农民外出打工获得较高收入的职位,或外出经商、承包工程取得成功,他们在城镇购房入户,并举家迁徙成为市民。第三类,一些农村女青年在打工过程中,同城里男青年组建了家庭,找了个好门路落脚。第四类,即通常意义上的“农民工”。由于城镇里的生活、教育成本较高,他们仅仅在城镇里务工挣钱,没有能力实现家庭的城镇化,像候鸟一样迁徙于乡村与城镇之间,从而在乡村产生了“留守家庭”,日益形成由妇女、幼儿、老弱构成的“三八、六一、九九部队”。根据笔者2013年以来在百色、南宁、来宾等地区壮族乡村的走访调查,在346 户家庭样本中,有家庭成员进城务工或居住的为252 户,占72.8%。252 户家庭中,属于第一类的为33 户,占13.10%;第二类的为27 户,占10.71%;第三类的为19 户,占7.54%;第四类的为173 户,占68.65%。可见,第四类是农民进城的主要形态。其产生的“留守家庭”引发了一些突出的社会问题,如留守老人无子女照顾,反而还要抚养孙辈,生活艰难;留守妇女上要照顾老人,下要养育子女,还要操持家务,同时缺少丈夫关心,引发了一些家庭矛盾,甚至导致家庭破裂;留守儿童、少年缺乏父母的关爱、教育和引导,容易形成偏激、孤僻的性格,入学后厌学、逃学、辍学的现象较普遍,成长堪忧,等等。

(三)壮族乡村通婚圈嬗变,部分乡村男青年存在荒婚现象

通婚圈是指一定地域的社会群体成员通过婚姻关系的缔结而形成的社会圈子,用来表示该地域社会群体成员婚配对象的来源范围。在以自给自足的小农经济为主要生产方式的传统壮族社会,受经济基础、地理环境和交通条件的影响和限制,壮族人的通婚圈“封闭、狭小、而且相对固定”,主要表现出三个方面的特点[5]:一是近距离婚。基于家庭生产和再生产的便利性,通婚大致以当地村落为中心,以半天之内可以到达为佳,主要相距在10 公里以内。如中越边境的百色市靖西县岳圩镇的壮族在20 世纪90年代以前的通婚圈大多没有突破岳圩镇的范围,L 村P 屯35~45 岁之间的媳妇共20 人,17 人的娘家就在岳镇,其中3 人就在P 屯。[6]二是族内婚。因各民族风俗习惯的不同,壮族人主要与本村和附近村落的族人通婚。如南宁市良庆区边沿的二冬坡黄氏壮族村落,直到1993年才出现秦姓汉族女子嫁入的族际婚姻。[7]28三是婚姻缔结主要依靠亲友网络,多是父母包办,还有部分青年通过唱山歌择偶。

改革开放之后,特别是1992年提出建立社会主义市场经济体制以来,我国的经济社会建设快速发展,城镇化加速,壮族乡村进城务工的人数逐年增多。经济的发展,社会的进步,交通的便利,通信的发达,人员的流动,日益改变了壮族乡村的生产方式和生活形式,赋予了壮族青年更多的婚姻自由。村民的婚姻观念逐渐突破传统的限制,其通婚圈也逐渐突破了地域和民族的限制,发生了转型性变迁。通过升学、入伍、经商及打工,壮族青年男女在地缘关系、血缘关系之外建立了新的社会关系网络,有了更多的择偶机会,逐渐由行政村范围内的族内通婚转型为县乡际、省市际的跨民族、跨地域通婚。以南宁市二冬坡黄氏壮族村落为例,该村20 世纪80年代开始出现跨县、区的通婚,1993年后出现跨市通婚,至2006年则进一步实现了跨越,出现省际通婚。[7]28

值得注意的是,这种通婚圈的嬗变对于壮族乡村男青年和女青年具有截然不同的意义。在经济社会发展和时代进步的大背景下,女性的地位和独立性获得极大的提升,更加具有自己的思想和主见。特别是对于80 后、90 后的女性青年而言,长期的城镇生活使她们开阔了眼界,习惯了城镇的现代生活方式,就不愿意再回到乡村。笔者2013年以来在百色、南宁等地区对进城务工的壮族女青年进行访问调查,173 名调查对象中,已婚97 人,未婚76 人。在已婚的97 人中,38 人嫁给了城镇男青年(指户籍在城镇),占39.18%;34 人嫁给了进城务工的乡村男青年,占35.05%;25人是在乡村结婚后进城务工,占25.77%;与丈夫籍贯相同的为36 人,占37.11%;丈夫为壮族的33 人,占34.02%。未婚的76 人中,41 人有恋爱对象,35 人单身。有恋爱对象的41 人中,22 人的对象为乡村男青年,占53.66%;5 人和对象的籍贯相同,占12.20%。没有恋爱对象的35 人首先考虑在城里找对象结婚。可见,绝大多数进城乡村女青年不愿回原乡原籍结婚。这就产生一个问题,对于大部分进城务工的壮族乡村未婚男青年来说,他们难以与城市女青年组建家庭,而进城乡村女青年又竞相在城市中成家立业,这些乡村未婚男青年又于何处寻找结婚对象?特别是对于那些家庭条件不好,自己能力不强的乡村男青年来说,这个问题就更加突出了。结果,这些男青年被迫处于荒婚的窘迫境地。为解决成家问题或生理需求,少数乡村男青年便采取一些非常规手段,以致一些地方出现买卖婚姻、骗婚、拐卖妇女及强奸妇女等问题,给乡村社会的稳定带来隐患。

(四)壮族乡村社会阶层分化,村内人际关系日趋冷淡

改革开放前的壮族乡村,一方面,党的基层组织是乡村的权力中心,具有绝对的权威影响力。另一方面,此时的壮族乡村正如费孝通在《乡土中国》指出的那样,仍是一种传统乡土性的熟人社会,社会的权力结构根植于“伦常秩序”,“所有的价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在”,[8]344家族、长老统治、礼治秩序、男女有别等传统伦理仍存在于乡村社会的运行过程中。总之,在集体性的农业生产方式和生活方式下,乡村社会稳定而有序。改革开放后,家庭联产承包责任制的实施改变了国家、集体和村民的权力和利益关系,村民获得了生产、就业、经营的自主权,壮族乡村出现了大规模的职业分化和阶层分化。以桂林市龙胜各族自治县金竹寨为例,至2000年8 月,全寨约有29 人走出农业社会,成为国家干部职工。293 个劳动力中,纯农户10 人,占3.41%;亦工亦农亦商100 人,占34.13%;在外打工的人数约有170 人,占58.02 %,多是35 岁以下的青年;个体劳动者和个体工商户8 人,占2.73%;农村知识分子3 人,占1.02%;农村管理者2 人,占0.68%。[9]

对于进城务工人员而言,他们的生活已经扩散到城镇,并在城镇建立了新的社会关系,形成了新的思想方式和生活方式,价值取向和生活目标各不相同。乡村,已不是他们的收入来源地和主要生活场所——只因仍有血亲生活于此——而仅成为他们心灵的寄居所。也即是说,乡村对于他们是“生我”却不再是“养我”的地方。[2]2他们更多关心的是家庭的经济收入,而较少关心村内事务,没兴趣参与无关自身利益的村内公共事业,不热心与村内人员交往,对乡村基层干部的认同感和信任感下降。乡村群众之间的联系日益松散,乡村社会集体凝聚力减弱。

二、城镇化推动了壮族乡村社会结构的变革与发展

“城市的吸引力是否定性的,它是一块摆脱了诸种传统的园地。”[10]310城镇化在带来分化与失衡的同时,还推动了壮族乡村社会结构的变革与发展。它让现代性深入乡村社会,促使传统、封闭、单一、不变的自然村落转向现代、开放、多元、流动的社区。[11]总序3城镇化吸收了壮族乡村的剩余劳动力,使得农业劳动力的就业方式多样化,带动了壮族乡村的发展。城镇化让更多的壮族乡村群众进入到城镇生活体系中。农民工进城后,开阔了视野、学到了技能、改善了家庭生活,其生活水平的提高反过来对乡村公共服务和管理提出了新要求,促使乡村基层党政组织不断创新执政方式和提升管理水平。

更重要的是,城镇化加快了各类生产要素在城镇与壮族乡村之间的流动,成为乡村发展的推动力。城镇化让先进的思想、技术、管理理念、法治精神进入乡村社会,让城镇的生活方式及消费模式进入乡村社会,让广阔的城镇市场与乡村相连,还让大量的投资资金转向乡村。一些壮族乡村的自然资源优势、人文景观和民族文化吸引了城里人的眼光和资金投入。如百色市右江区阳圩镇平圩村、靖西县新靖镇旧州村、宜州市刘三姐乡马山塘村、横县校椅镇石井村、龙胜各族自治县和平乡龙脊村等壮族乡村依托其独特、丰富的人文景观、田园风光、水土资源、森林资源、民族风情等,发展种植、养殖、加工以及旅游等产业。又如,一些壮族乡村民间文化的产业化发展迅速,形成了具有浓郁壮族特色的布洛陀民俗文化旅游节(百色市田阳县)、中国壮剧文化艺术节(百色市田林县)、铜鼓山歌艺术节(河池各县)、天琴文化艺术节(崇左市龙州县)等民间文化产业。这一切促使壮族乡村改变了生产方式,优化了产业结构,促进了人力资源、技术和资金在壮族乡村的有效配置。

三、城镇化进程中壮族乡村地区的治理思路

党的十八大提出走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化,逐步推动户籍管理制度、土地管理制度及行政管理体制等方方面面的改革。这必将进一步加快农村地区的城镇化进程。然而,由于我国农村人口数量巨大,城镇化任务依然需要一个比较长的时间才能完成。在城镇化任务尚未完成之时,仍需要乡村在相当长时期内发挥社会的“稳定器”和“蓄水池”作用。对于那些尚未实现城镇化的壮族乡村地区和群众,应综合运用经济、政治、文化、法律及教育等手段,优化乡村生产生活环境,推动乡村经济社会健康可持续发展。

(一)加大公共财政投入,完善乡村公共服务体系

坚持城市化与新农村建设相结合,完善乡村公共服务体系,是壮族乡村经济社会发展和城乡协调发展的关键所在。近年来,党中央、国务院及各级党委、政府高度重视“三农”问题,采取了一系列政策措施推进农业发展和改善农村民生,加大了对农业发展和农村建设的财政投入,健全和完善了农村基础设施体系、公共教育文化体系、公共医疗卫生体系、社会保障体系、农业社会化服务体系及环境治理体系。但是,由于壮族聚居区主要处于革命老区、山区和边疆地区,壮族乡村的公共服务体系建设仍相对滞后,与发达地区和城市相比差距较大,壮族乡村的公共设施建设,教育、卫生、文化、体育和社会保障的有效供给存在不足。因此,有必要加大公共财政投入,进一步完善壮族乡村的公共服务体系,扩大公共服务的广度和深度。

壮族乡村地区要深化农村综合改革,优化基层组织的机构设置和人员配置,强化基层组织的社会管理和公共服务职能,提升基层工作人员的素质和服务能力;要立足“三农”需求,构建全覆盖、广覆盖的乡村服务网络,扎实开展生产服务、教育服务、卫生服务、文化服务、法律服务及政务服务。如百色市2007年以来积极探索乡村社会管理和服务的新模式,推行了以服务基层、服务群众为主要内容的“农事村办”制度,积极推进“一办三中心”工作机制。百色市的“农事村办”制度突出“村办”特色,强化组织保障、人员保障、经费保障和制度保障,加强农村基层党组织建设,扎实完善乡村服务体系,构建了从县、乡、村、屯到户的五级为民服务网络,截至2011年设立了县(区)政务服务中心12 个,“农事村办”服务站(服务中心)573 个,其中乡镇“农事村办”服务中心133 个,一级服务站44 个,二级服务站84 个,三级服务站67 个,四级服务站245 个,服务覆盖全市1804 个行政村,极大地改进了干部作风,方便了群众,畅通了民情渠道,维护了社会稳定。[12]

(二)贯彻落实村民自治制度,创新村民自治工作机制

“村民自治是中国农民自发创造的制度形式之一”。[13]219自1979年广西宜山县(今宜州市)合寨村自发成立村民组织到1987年《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》的通过实施,村民自治制度开始建立、推广和完善起来。此后,1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》(简称《组织法》)通过实施,再到2010年第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议对《组织法》进行了修订,广大乡村地区已全面推进村民自治制度并取得了显著成效,促进了乡村基层民主政治建设进程,激发了广大乡村群众建设社会主义新农村的积极性、主动性和创造性。村民自治制度的实质是由村民直接选举产生的村民委员会进行村级公共事务和公益事业管理,实现村民的自我管理、自我教育、自我服务。

在城市化进程中,壮族乡村地区要立足本地实际将《组织法》的原则性制度安排落地细化,构建本地化的村民自治工作机制,以保证村民自治活动的有效开展,发挥村民委员会在推进乡村公益事业、扶助老弱病残、协调村民利益纠纷及维护乡村社会稳定中的作用。譬如,要注重发挥留守妇女的作用。随着城市化的推进,越来越多的壮族中青年男性进城务工,乡村人员结构中妇女比例增大,应积极发挥乡村妇女在乡村事务管理中的作用。如南宁市马山县古寨村就将乡村妇女纳入乡村治理过程,注重提高妇女参与村民自治的程度,引导妇女参加村级公共事务管理,为村级事务做出贡献。[14]18-25

(三)营造良好的就业环境,吸引有志青年回乡发展

就业是民生之本。党的十八大报告强调指出,要“鼓励多渠道多形式就业,促进创业带动就业”。壮族乡村进城务工人员之所以背井离乡,长途奔波,正是为了获得更好的就业机会,创造更好的生活。如果家乡有良好的就业职位,他们也不愿意远离家乡和亲人,两地栖息。因此,壮族乡村地区要营造良好的就业环境,吸引有志青年回乡发展。首先,加强招商引资,引进就业岗位。通过营造良好的招商引资环境,简化政府办事流程,提高办事效率,降低企业成本,创建工业园区和产业基地,增多本地的就业岗位。其次,加强就业服务体系建设,为就业者提供支持。组织有关部门建立“一站式”、一条龙的就业服务体系,为乡村就业人员提供就业咨询、信息服务、技术支持、认证认可、技能培训等就业服务,提升乡村人员的就业竞争能力。再次,优化创业环境,引导有志青年投入创业者的行列。要破除体制机制障碍,完善法律法规,为创业者提供政策、税收、小额贷款及技术扶持,对创业者进行创业培训、开业指导和帮扶担保,激发更多的乡村青年在市场经济环境中自主创业。如钦州市钦北区大寺镇那桑村基层组织自20 世纪90年代开始积极鼓励和推动有志青年回乡创业。中共党员李仕有就是在老支书的说服下于1996年放弃在广东打工拿高薪的机会,返回家乡在村委当文书,1997年在镇政府的组织下开始走上带领群众种植香蕉致富的道路。通过多年的探索,李仕有逐渐成为那桑村种植香蕉的经济能人,并于1996~2005年期间先后任那桑村委会文书和村主任等职。[15]8-10

[1]吴国阳,吴德群.市场经济对壮族民族文化变迁的影响[J].广西民族研究,2013 (3).

[2]谭同学.桥村有道:转型乡村的道德权力与社会结构[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010.

[3]李铁.城镇化是一次全面深刻的社会变革[M].北京:中国发展出版社,2013.

[4]鲁奇,等.少数民族地区农村劳动力转移的调查研究——以广西壮族自治区为例[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2010(4).

[5]黄润柏.村落视野下壮族通婚圈的嬗变[J].广西民族研究,2010(4).

[6]李溱.私人生活:婚姻与社会性别建构——以广西靖西岳镇壮族社区为例[J].广西民族研究,2006(3).

[7]韦小鹏.壮族婚姻圈的变迁——以南宁市二冬坡为例[D].南宁:广西民族大学硕士学位论文,2008.

[8]费孝通.费孝通文集:第五卷[M].北京:群言出版社,1999.

[9]黄润柏.试论壮族农民的职业分化——龙胜金竹寨壮族生活方式变迁个案研究之一[J].广西民族研究,2002(1).

[10][美]爱德华·希尔斯.论传统[M].傅铿,李乐,译.上海:上海人民出版社,1991.

[11]蔡书凯.新型城镇化与生态环境[M].广州:广东经济出版社,2014.

[12]中共广西百色市委组织部.推行“农事村办”制度,探索新时期农村社会管理和服务新模式[J].中国浦东干部学院学报,2011(2).

[13]胡杨.精英与资本——转型期中国乡村精英结构变迁的实证研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[14]康连静.壮族农村妇女在村民自治中的参与研究——以广西马山县古寨村为例[D].南宁:广西大学硕士学位论文,2013.

[15]蓝武芳.三村变迁——环北部湾壮族农村经济转型与文化适应[D].桂林:广西师范大学硕士学位论文,2007.