弱势群体网络利益表达的困境及其消解

2015-12-11○郭鹏

○郭 鹏

关于“弱势群体”的界定,目前比较普遍的看法是由于某些障碍及缺乏经济、政治和社会机会,而在社会上处于不利地位的群体。按其意蕴可以将弱势群体分为生理性的弱势群体和社会性的弱势群体。前者包括年幼、年老、残疾等人群;后者是由于社会利益结构分化、社会权力分配不公平、社会结构不协调、政策失衡等社会原因导致的,包括下岗、失业等人群。弱势群体处于社会的最底层,在遭遇种种利益不公和权益损害面前,有着强烈的利益表达欲求。但由于现有的利益表达输入渠道中介太多、环节过多和一定程度上存在的官僚作风严重、形式主义泛滥等,导致弱势群体“卑微言轻”、不受重视。而随着互联网的兴起与发展,网络所特有的反应迅捷、披露全面、覆盖面广、受众广泛等优势逐渐成为弱势群体利益表达输入的重要渠道。基于此脉络,弱势群体的网络利益表达可以特指为:弱势群体以互联网为媒介,通过在线获取或发布信息、进行网上评论、网上讨论等活动,试图向执政党、政府和各级组织提出利益宣示并要求得到满足的行为。

回顾2008年的贵州瓮安事件、2009年的云南躲猫猫事件以及湖北石首的群体性事件的运行逻辑给众多网民做了一个示范----弱势群体通过网络将事件放大,求得政府介入进而达到问题的解决。可以说,弱势群体的网络利益表达问题,越来越引起学术界和决策层的重视。因此,有必要厘清弱势群体网络利益表达的困境,并相应设计出优化路径,切实发挥政府对“舆论”导向的引领作用。

一、困境:表达主体失语、表达内容失真、表达场域失控

网络以其独特的技术特性而成为人们利益表达的新渠道,但是绝大多数的弱势群体受教育程度低、生活条件差、处于社会的底层,面对新鲜事物,在网络利益表达上主要有表达主体失语、表达内容失真、表达场域失控的困境。

(一)表达主体失语

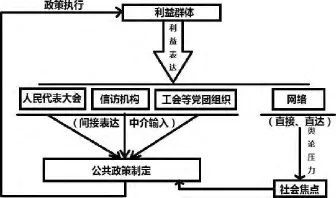

一个具体的政策出台过程要经过利益表达、利益集合、政策制定、政策执行等环节,其中利益表达是政治过程的起点,是利益聚合、政治决策等环节的基础。各个利益群体在这个博弈的过程中都会利用现有的资源实现利益的有效表达,进而影响到政府的决策。然而综观现有的各种制度化利益输入渠道(人民代表大会、信访机构、工会等党团组织),毫无例外地具有间接表达和中介输入的特点,网络所具有的直接性、权威性、显著性和直达性的优势让传统的利益表达渠道望其项背。利益群体的利益表达在网络上大量生产、复制和大面积传播后,能够在短时间内将信息传遍整个社会,影响到社会大众,形成普遍而强大的舆论压力,建构起“社会焦点问题”,而这些“焦点问题”也易于为政府和执政党所注意,进而影响政府的决策。这种“低成本”的利益表达方式越来越得到民众的青睐。因此,在国外本来是主要用于商务平台的网络媒体在我国却演变成了利益表达诉求的重要渠道(图一)。

(图一)

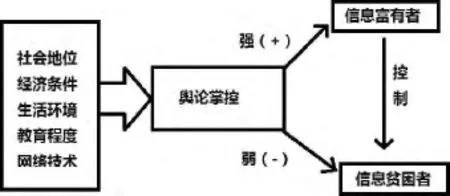

但由于明显的“数字化鸿沟”[1],弱势群体由于经济条件、社会地位、教育程度等原因不足以顺畅地使用网络,成为了“信息的贫穷者”,而拥有较好的经济条件经常接触电脑和网络知识的“信息富有者”依赖不断积累的话语权引导和掌控着社会舆论,网络这个便捷的利益表达窗口被“信息富有者”所占据(图二)。例如,“上海踩踏事故”中大量中产阶层、学生网民通过大量的网上信息,给相关部门造成了一定的舆论压力,而“某某煤矿爆炸死亡多少人”这类事件由于当事人中几乎没有网络代言人而最终悄然收场。

(图二)

由此可见,在现有的网络利益表达状况下,弱势群体显然是集体失语,网络的最大效应并没有完全发挥出来。

(二)表达内容失真

网络从本质上说只是为各个利益群体政治权益的实现提供了新的渠道,但这并不代表各群体就能对自身的利益现状、利益要求和政治权利有清醒的意识和明晰的表述。由于网络的匿名性和开放性,大量地缘性、趣缘性网络社群具备很强的动员能力,这样使包括弱势群体在内的网民可以超脱现实生活中的种种制约,大胆进行利益申诉,挑战社会歧视的各种规则,追求平等,表达自己的诉求,形成舆论声势,通过间接引导社群成员的参与行为对公共政策的制定造成明显的压力,对政治体系产生实在的利益输入压力。如,2003年的孙志刚事件引发收容遣送制度的废止,赵作海冤案对刑讯逼供的质问,“躲猫猫”事件引发的对看守所乱象的整治等事件证明网络为弱势群体提供了新的利益表达渠道。但网络是一把“双刃剑”,其开放性、便捷性、隐蔽性等与生俱来的特性一旦被扭曲使用,网络就将沦为非理性的温床和有被工具化的危险,导致其内容失真。例如,网络推手的出现。网络推手——专业从事网络舆论策划、制造为生计的人。如中央电视台2009年12月19日报道的“网络黑社会”。该团体策划总监就豪言:只要当事人给适当的报酬,我们可以做出一种非常非常多、非常非常集中的话题局面。这些网络推手往往借群众的名义,发号施令,表面是帮助弱势群体利益表达,实际上是满足自己对利益的诉求,导致网络民意被扭曲。在这种扭曲化的过程中,网络推手制造话题,雇佣大批“水军”(包括学生、兼职员工或社会闲杂人员)跟帖,引导着网民顺着网络推手的方向去走。在网络推手的操控下,网民最初的“路见不平拔刀相助”极易演化成“网络暴力”,出现“群体极化”效应,盲目“仇官”、“仇富”情绪就会蔓延。在主流群体和弱势群体之间形成一道鸿沟,不仅不利于对弱势群体的社会援助,还会削弱弱势群体利益表达、政治参与的力度,使利益表达内容失真。

(三)表达场域失控

网络的虚拟性会使身在其中的人们极易处于一种无意识状态中,网络中的行为就不像在现实中受到种种约束,可以毫无顾忌地对公共事物发表意见,表达自己的意愿。这样,有时难免夹杂着偏激的情绪、片面的观点,不以事实为依据,呈现公民利益表达的失控状态。例如,网络舆论与司法独立的关系日益受到人们关注。只要社会上出现弱势群体和非弱势群体对抗的事件,网民总是充斥着指责、批评与怀疑。案件往往在调查环节,案件真实内容尚未揭开之时,网络舆论的“判决书”已经下达,并且往往带有强烈的感情色彩来描述或者批判当事人,比如前文邓玉娇案认为邓玉娇是正当防卫;杭州一起普通的交通肇事案就因为肇事者胡斌是富家子弟,网络审判要求胡斌必须判重刑、死刑。在网络舆论的背景下,真有一种癫狂的、“全民皆法官”的舆论审判盛宴。不可否认,大多数网民也许是出于对社会的关注和对弱势群体的关心,他们往往摆出一副“路见不平拔刀相助”的态势,伸张正义,替他们认为的弱势群体讨回公道。然而,这种“善”的种子,必须是在尊重事实、法律的前提下才会结出善的果实,否则,结果会事与愿违。当网络舆论超过法律、利用媒体审判之时,表面上是维持正义,实际上对司法机关和相关工作人员的执法过程造成干扰,威胁了司法独立。网络舆论监督力量的越界,是一个令人担忧的暗礁,它实际上告诉我们:虚拟网络的风险日益实体化,网络利益表达的场域容易失控。

弱势群体利益表达渠道有限,网络以其独特的优势为弱势群体利益表达开辟了新渠道,也是当前弱势群体利益要求有效地转化为对政治系统有压力的信息输入最主要的渠道。但由于弱势群体自身经济条件、社会地位、掌握网络技术等原因限制了其利益表达活动的正常有序进行。

二、消解:构建网络利益表达机制

机制这个术语,“在一般意义上,是指复杂系统结构各个组成部分相互联系、相互制约、相互作用的联结方式,以及通过它们之间的有序作用而完成整体目标、实现其整体功能的运行方式”[2](P68-69)。由此脉络,弱势群体网络利益表达机制可定义为:“执政党、政府和各级组织,通过网络搜集信息和网络问政等形式,将弱势群体通过网络所反馈的各种利益诉求,进行整合并纳入到决策中来。”[3]

网络为弱势群体政治权益的实现开辟新的渠道,取得明显成效,但也有诸多不利因素制约着弱势群体网络政治权益保护的实效性。各级政府应以包容的态度遵循网络自身发展的规律,通过有效的制度规引与完善网络公共领域的善治,构建弱势群体网络利益表达机制,以实现制约弱势群体网络利益表达不利因素的消解。

(一)建立网络利益表达的立法机制,保障和规范弱势群体的网络利益表达行为

我国已初步确立了一套调整网络空间行为的法律法规体系。但是,全国性的立法目前尚未出台,现行的规范主要来自国务院和部门主导的法规和规章,在这种多部门主导立法的模式下,再加之,地方政府在看待民众利益诉求与维护社会稳定的关系中存在误区,对弱势群体利益表达往往采取以“堵”为主的思路,使现行的多数法规偏重于对网络公众参与设置的管制,而忽视合理引导和规范。因此,对弱势群体网络利益表达必需实行国家立法层面的引导和规范。首先,应梳理现行法律法规体系中关于网络表达的规定,剔除各类不合理、不合时宜及自相矛盾的限制条款。在此基础上,结合网络表达的具体情境,制定相关法规,明晰网络表达的合法边界,以详细、可操作的法律条文明确规定出政府、网络媒体、社会公众等网络主体的权利、义务和责任。其次,加大对网络负面因素的法律法规的制定。通过技术手段探索实名制发布的可行性,对于借助网络鼓动制度外参与,通过网络谣言蛊惑民众等行为予以立法禁止。

(二)构建弱势群体网络利益表达引导机制,保证网络舆论朝着健康方向发展

网络言论在匿名虚拟的场景下,鱼龙混杂、谣言不断,这时就需要有效的引导。构建弱势群体网络利益表达引导机制,目的就是要使弱势群体以正常、理性的方式,通过正当合法的渠道进行有效表达,防止“表达失效”。首先,应积极完善政府网站建设,为弱势群体建立公益性的网络利益表达政治参与的平台。鼓励弱势群体直接通过政府网站中领导信箱、在线论坛、投诉、举报等板块进行利益表达,政府利用网页博客,发布权威信息,接受民众咨询,征求民众意见,运用网络话语权引导弱势群体进行有序的利益表达,以避免弱势群体遭受网络媒体商业化导致的媒介排斥。其次,政府应当系统地有规划地培养自己的“意见领袖”,鼓励本身就具有代言责任的人大代表、政协委员开通(微博)博客,利用电邮、手机短信等方式直接帮助弱势群体表达利益诉求,形成以自己为中心的网民社群,在引导网络舆论的同时,增强弱势群体网络政治参与、政治监督和利益表达的实效性。再次,发展各类服务于弱势群体的社会中介组织,部署和资助代表各类弱势群体利益的工会、农会与农民工协会以及工青妇等群团组织对所管辖、所联系的弱势群体进行计算机和互联网运用能力的培训,以便让更多的弱势群体公民有能力通过网络表达利益诉求,进行政治参与和政治监督。最后,努力引导弱势群体树立正确的权利观,让弱势群体认识到哪些权利是自己应当的权利,并从思想上、政策上和行动上进行引导。

(三)建立起以政府为中心的多元化监管机制,促进网络健康和谐有序稳定发展

政府对网络的管制和政策回应不规范,降低了弱势群体网络利益表达“政治参与”政治监督的信心和有效性。因此,从政府自身角度考虑,应建立起以政府为中心的多元化监管体制,统筹协调网络信息,变革监管方式。首先,整合监管力量。现阶段,我国采取的网络舆论管制模式是自上而下政府主导型的模式,存在着多头指挥、部门之间无法达成共识、遇到具体情况相互推诿等问题。今后应致力于建立政府引导、传统媒体与网络媒体“把关”、社会组织第三方的监督的联动管理机制。其次,建立专业网络管理队伍。完善当前已普遍建立的网络评论员制度,以客观、平和有说服力的言论“中和”极端化、情绪化的言论,同时加强网络论坛中站长、版主等管理员的监管责任,以规避不确定的风险。再次,建立舆情、研判及报送制度的一整套方法,对于弱势群体重大网络舆情,应充分适应并利用网络的特性,建立快速反应机制。

[1]金太军,等.论政府的网上责任[J].政治学研究,2001,(2).

[2]孙立平.断裂:20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[3]李冬平,殷小娟.弱势群体网络利益表达机制的构建[J].湖北行政学院学报,2014,(2).