播州土司、永顺土司和唐崖土司文化中的国家认同观念

2015-12-06陈季君

宋 娜,陈季君

(遵义师范学院乌江流域历史文化研究基地,贵州遵义563002)

播州土司、永顺土司和唐崖土司文化中的国家认同观念

宋 娜,陈季君

(遵义师范学院乌江流域历史文化研究基地,贵州遵义563002)

作为西南土司的典型代表,播州土司、永顺土司和唐崖土司既有独特的民族文化内涵,也具有相互关联、趋同相近的代表性政治文化特征,这种文化上的同一性主要体现在国家认同观念,土司文化中的国家认同观念,对多民族统一国家的建立起着重要作用。

播州土司;永顺土司;唐崖土司;国家认同

【主持人语】 《遵义师范学院学报》自今年第一期开始,专门开设了“土司研究”专栏,这是很有学术眼光的举措。遵义有着著名的播州土司海龙囤遗址,且已列入国家申遗项目,在这里开展土司问题研究,不仅有重要的学术价值,更有着积极的现实意义。我们期待这一栏目办出特色、办出水平,成为土司问题研究者的重要园地。本期刊登的两篇文章:一篇是专述土司文化中的国家认同观念,另一篇则论及土司地区贡赋变化对农业生产结构的影响。希望此二文的付梓面世能够引起读者的关注,以期把土司研究进一步推向深入。

播州土司遗址、永顺土司遗址和唐崖土司遗址作为土司文化的系列遗存,见证了历史上曾经昌盛一时的土司制度,展示了13至20世纪中国西南地区土司社会的生活方式、文化特征等。随着申遗而开展的遗址开发、文献整理等学术活动,使得这三大土司的学术研究成果日趋丰富起来。

播州、永顺与唐崖土司遗址分处黔北、湘西、鄂西地区,远离中央政府的统治核心,各自具有浓郁的民族文化特征。但是西南地区从元代就开始实行土司制度,纳入了中央王朝的管理体系,随着历史的发展,形成了独特的土司文化,这种文化杂糅了民族文化、乡土文化、家族文化、儒家传统文化,表现出鲜明的伦理政治特征,使得不同地区的土司文化虽分属不同的流域圈,既有独特的民族文化内涵,也具有相互关联、趋同相近的代表性政治文化特征,土司文化的价值观念中包含着家族本位观念、礼治观念、国家认同观念等等,具有明显的儒家伦理文化的核心价值观,具有文化上的同一性。本文旨在通过分析比较播州土司、永顺土司和唐崖土司的遗址文化,揭示不同地区的土司对中央王朝、中原文化的认同与独

特的交流方式,探讨它们的国家认同观念在政治、文化上所呈现出的趋同倾向。

一、以身份职权认同确立国家认同

土司都是借助中央政权来进行身份认定,从而确立自己权力的合法性,提高其统治权威。中央王朝并不直接统治这些边疆地区,土司在其辖境内世代传袭,自行管理民族事务,具有相当大的独立自主性,形成小范围的“家天下”政治格局。由于元明时期国力强盛,土司一方面迫于强大的军事压力,不得不臣服于中央政府,另一方面得到中央政府的册封,有强大的皇权作为后盾,借以提高自己在本地区的威信。基于此,土司往往主动寻求中央政府的册封和授职,并积极地朝贡纳赋、征调平叛,在政治上尽可能地靠近中央政府,以中央权威加固自身的统治地位;同时,册封则进一步确定中央政府和土司地区的“君臣之位”。

在有关播州的历史文献中,自唐时杨端入播始,土司中杨汉英乃是写入正史列传中的第一人,《元史·杨赛因不花传》载:“杨赛因不花,初名汉英,字熙载,赛因不花,赐名也。其先,太原人。唐季,南诏陷播州,有杨端者,以应募起,竟复播州,遂使领之。五代以来,世袭其职。五传至昭,无子,以族子贵迁嗣。又八传至粲,粲生价,价生文,文生邦宪,皆仕宋,为播州安抚使。至元十三年(1276),宋亡,世祖诏谕之,邦宪奉版籍内附。”[1]可见,从元代开始,播州土司的政治影响逐渐扩大,在播州土司的家族传记《杨氏家书》中,描述杨邦宪降元时“捧诏,三日哭,奉表以播州、珍州、南平三州之地降”[2]的情景,彼时主播的杨邦宪对宋亡仍心有戚戚焉。邦宪归顺元朝不久病故,杨汉英承袭父爵时,年方五岁,其母田氏代掌政柄,至元二十四年,由于族中结党构乱,其母贞顺夫人田氏被杀,“汉英衰絰入奏。上诏捕贼,至益州,戮以循。”[2]杨汉英在其地位岌岌可危之际,通过皇权的介入,争取到了官方的支持,沉重打击了宗族中的反对势力,从而巩固了其在播州的统治地位。

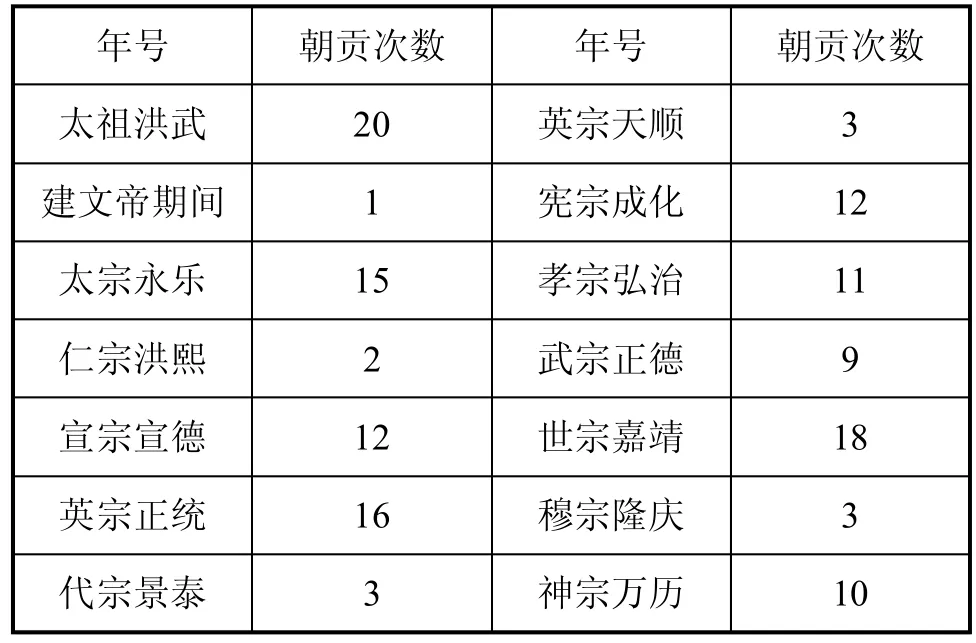

可见,土司作为中央政府任命的世袭地方官,是受到国家保护的。可以说,地方上武力较量的结果,不再是土司产生或继承的方式,传统的成王败寇的运作机制时有失灵,中央王朝的权威影响着地方权力角逐的最终结果。正是由于元帝大力扶持杨汉英,使得杨汉英在家族权力的斗争中处于有利的地位。因此,杨汉英主播时期,对元帝十分恭顺任事,如至元二十七年,元廷诏告各郡县呈上计文书,以推行行省郡县制,播州邻近之地均拒命不行事,惟杨汉英拥护,马上括户口租税籍以进上。对杨汉英的政治举动,元廷十分赞赏,至元二十八年,升播州安抚司为宣抚司,授杨汉英军民宣抚使。此后播州杨氏与元、明两朝的关系一直相当融洽,元亡明兴,播州宣慰使杨铿及时主动向新的封建朝廷纳土称臣,并积极向中央王朝纳贡,《明实录》中有关播州土司朝见和贡献方物的记载颇多,统计如下:

年号 朝贡次数 年号 朝贡次数太祖洪武 20 英宗天顺 3建文帝期间 1 宪宗成化 12太宗永乐 15 孝宗弘治 11仁宗洪熙 2 武宗正德 9宣宗宣德 12 世宗嘉靖 18英宗正统 16 穆宗隆庆 3代宗景泰 3 神宗万历 10

可见,播州土司即使身在偏远之处,但是每逢政权更迭,均主动归附中央政府,且按例朝贡,遇边疆有事亦奉调出征、平息内乱,通过一系列的政治活动,使得播州土司的身份认同愈加强烈,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的国家观念,亦沉淀在播州土司文化的历史之中。

永顺彭氏土司,早在唐末即以溪州之役,确认了其政治地位和管辖领地,为彭氏在溪州八百余年的统治奠定了基础。13世纪,蒙古大军的铁蹄横扫南中国,在强大的武力威慑下,彭思万率众降服,《元史·世祖本纪》载:至元三十年,“永顺路彭世强等九十人,……各授蛮夷官,赐以玺书谴归。”[1]彭世强的率先归附,使得元朝对永顺彭氏礼遇甚高,据《明史·地理志》:“元至元中置永顺路,后改永顺保靖南渭安抚司。”[3]可见元廷审时度势,权衡之下,很快便将永顺路改为安抚司,于湘西诸土司之中,地位颇高。

元明鼎革之际,永顺土司于洪武二年归附明朝,朱元璋初授彭天宝为“安抚司”。洪武四年,为稳定湘西的政治局势,实行“以原官授之”的政策,升永顺为宣慰司,领三州六长官,成为湘西土司的主要组成部分,洪武二十七年,在“更定藩国朝贡仪”的记载中,大部分土司已经湮没无闻,永顺彭氏是湘西土司中幸存的两家之一。

有明一代是永顺彭氏发展的鼎盛时期,其军事和经济实力均非常雄厚。军事方面,其土兵多次听

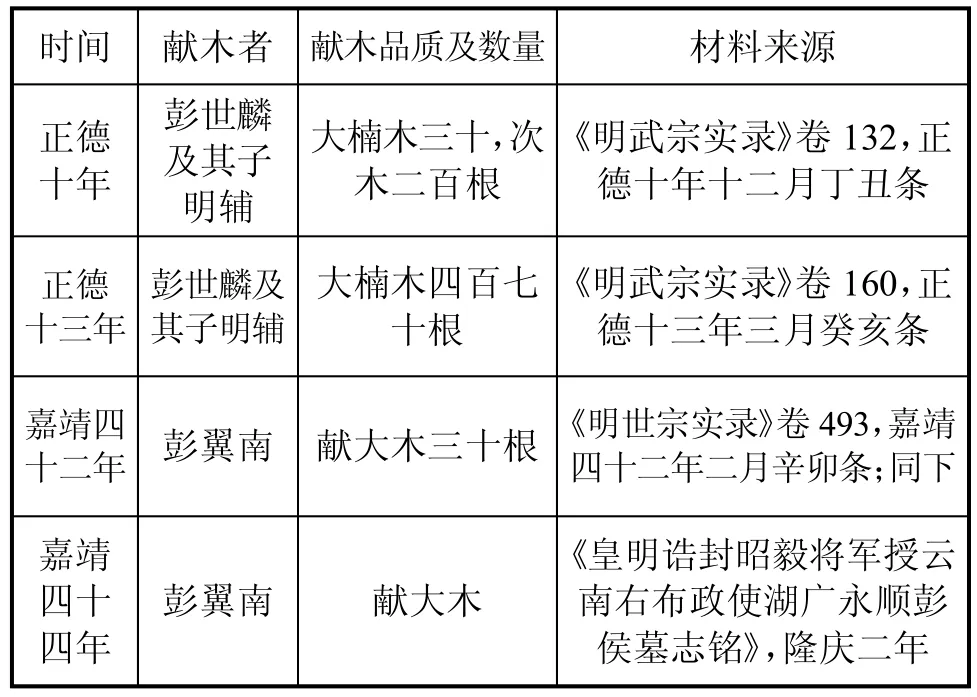

从朝廷调遣,东征倭寇,北抗满洲。史载:“(嘉靖)三十三年冬,调永顺、保靖兵协助剿倭寇于苏松。明年,永顺宣慰使彭翼南统兵三千,致仕宣慰使彭明辅统兵二千,会于松江。时保靖兵败贼于石塘湾,永顺兵邀击,贼奔王江泾,大溃。”并称“倭为夺气,盖东南战功第一云”。[3]经济方面,香港学者谢晓辉从彭氏献木角度出发,认为永顺彭氏的财富因大木开采而大增。据统计,仅正德、嘉靖年间,永顺彭氏所贡大木就达七百余根,如下表所示[4]:

时间 献木者 献木品质及数量 材料来源正德十年正德十三年《明武宗实录》卷132,正德十年十二月丁丑条嘉靖四彭世麟及其子明辅彭世麟及其子明辅大楠木四百七十根《明武宗实录》卷160,正德十三年三月癸亥条大楠木三十,次木二百根十二年 彭翼南 献大木三十根《明世宗实录》卷493,嘉靖四十二年二月辛卯条;同下嘉靖四十四年彭翼南 献大木《皇明诰封昭毅将军授云南右布政使湖广永顺彭侯墓志铭》,隆庆二年

这些楠木体积巨大,按照朝廷严苛的标准进行挑选,从道路崎岖的武陵山区辗转运送到北京绝非易事,这一方面说明永顺土司经济实力之雄厚,另一方面也说明彭氏勤于职贡,自觉遵守朝贡礼仪,承认君臣主从关系,心悦诚服地臣事明朝,直至清代改土归流,永顺土司自请改流,其恭顺的态度使得清廷对彭氏的处置非常宽松,末代土司彭肇怀被授苗疆参将,赐爵“拖沙喇哈番”并世代承袭。可以说,永顺彭氏在以时朝贡,保疆固土方面,明尊卑,知礼仪,恪守为臣之节,自觉融入了“华夷一统”的国家观念中。

唐崖覃氏土司历史上多为长官司、安抚司等,在鄂西地区也是较为强大的势力。据《覃氏族谱》载:元时覃氏第一代覃启“因边夷南蛮屡叛,奉旨征剿,招安蛮民镇守司地”,以武略将军授唐崖宣慰使世职。至明代洪武四年(1371),覃值随廖永忠征蜀失败,降为安抚使,“洪武七年四月,改长官司”[3]。可见,在土司职官升降中,中央王朝的政令具有绝对的国家权威,作为战斗力颇强的一方豪强,唐崖覃氏对于国家权威的认同主要体现在:服从朝廷征调,率兵出征。据《覃氏族谱》记载:在明中后期平定“奢安之乱”的军事活动中,天启元年(1621),覃鼎奉调征讨重庆,协助巡抚朱燮元平定樊龙、樊虎的叛乱。天启二年(1622),覃鼎再讨水西安邦彦。天启三年(1623),征讨永宁奢崇明、奢社辉,“军威显赫,血战报捷”,功受平西将军。天启四年(1624),朱由校为表彰土司覃鼎的战功,赐建“荆南雄镇”牌坊。

“荆南雄镇”牌坊是唐崖王城最具标志性的建筑,是王城的起始,显示唐崖土司对朝廷恩赏之重视,以标示着土司权力的正统性。在等级森严的封建社会,牌坊的建造有着严格的制式,只有帝王神庙、陵寝才能够用“六柱五间十一楼”,而“荆南雄镇”牌坊四根石柱,共三开间,是一般臣子所允许的建造规格。“荆南雄镇”牌坊横额中两面分别书写“荆南雄镇”和“楚蜀屏翰”八个阳刻大字,“荆南雄镇”说明唐崖乃扼守荆江南部的重要门户,“楚蜀屏翰”则表明唐崖土司国家重臣的显赫地位。《诗·大雅》云:“价人维藩,大师维垣。大邦维屏,大宗维翰。”屏翰即屏障辅翼,再一次说明了唐崖土司地位之关键。此牌坊位处唐崖王城的显赫之处,不仅是土司意欲宣扬自己的功德,更是为了彰显唐崖土司在明代国家边镇中的重要地位,同时也不难看到,覃氏对国家礼制和政令的严格遵守。雍正十三年(1735),唐崖土司与忠峒土司等十五土司自请改流,可见唐崖覃氏强烈的国家观念一以贯之。

二、以文化认同加深国家认同

国家认同是族群认同和文化认同的升华,西南诸地土司所辖疆域,基本上都是少数民族,播州杨氏治下有苗族、仡佬族,永顺土司、唐崖土司则是土家族的首领。中原王朝自古以来便有华夷分野的观念。《左传·定公十年》曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”孔子作春秋大义,提倡华夷之辨,不强调以种族为标准,而以文化礼仪作量度。

正是在这样的文化观念中,中央王朝将教育视为政治教化的最佳手段,《礼记·王制》谓:修其教不易其俗,齐其政不易其宜。郑玄注云:“教谓之礼义,政谓之刑禁。”[5]中国古代社会是以伦理为内核的,表现在伦理政治方面,最重要的是一种德性权威,这种权威往往需要內植于人心,外推至于政治,才能保障政治框架和社会秩序的稳定,这一点明太祖朱元璋领悟颇深。洪武十五年(1382),贵州普定军民府土官者额朝参辞归时,太祖特下诏谕:“王者以天下方家,声教所暨,无间远迩,况普定诸郡,密迩中国,慕义来朝,深可嘉也。今尔既还,当谕诸酋长,凡有子弟,皆令入国学受业,使知君臣父子之道,礼乐教化之事,他日学成立而归,可以后使土俗同于中国,岂不美哉!”[6]在朝廷的大力推动下,西南诸地土司

也自觉接受中原文化,在儒家思想的熏陶中,礼治与等级观念逐渐渗入土司制度与文化中,文化认同的升华便是国家认同的进一步加深。

在文化认同方面,较之其他西南土司,播州杨氏走在了时代的前列。播州地理位置优越,属黔北和乌江流域以北地区,毗邻巴蜀,故能得儒家教化风气之先,华风渐染。南宋之前,播州地区由于地远山险,加之境内罗闽、僚人内斗不断,故文教仍蔑如也,《遵义府志》纂修人郑珍、莫友芝对此评述曰:“遵义自晋以后,经六代不见天日;隋末唐初,开山峒、招豪长,始稍稍木剪矣。柳刘有兴化才,而未果至其地,不旋踵。杨氏遂之南诏,出五代之乱以入于宋。据宋文献,南渡以前,上下州不相能。闽罗诸蛮僚世世构杀,亦不暇修文矣。选始嗜读书,岁致四方贤士以十百计;轼益留意艺文。由是蛮荒子弟多读书,攻文字,土俗大变。”[7]

播州文教之兴始于杨氏土官第十一世杨选,作为当地的最高长官,对士人贤者非常重视。史载:“(选)性嗜读书,择名师授子经,闻四方士有贤者,辄厚币罗致之,岁以十百计。益士房禹卿来市马,为夷人所劫。转粥者至再,选购出之。迁于客馆。给食与衣者,数载。属岁大比,选厚馈,遣徒卫送其还。”[2]杨选的这种文化姿态,不仅赢得了上层士大夫的赞叹,而且树立了修文兴教的社会风向标。及至其子杨轼亦“留意艺文,蜀士来依者愈众,结庐割田,使安食之。由是蛮荒子弟多读书攻文,土俗为之大变。”杨氏第十三世杨粲,幼而熟习儒家经典,尤精《大学》,曾掩卷而叹云:“此非一部行程历乎?必渉历之至,乃可尔!……复大修先庙,建学养士,作《家训》十条,曰尽臣节,隆孝道,守箕裘,保疆土,从俭约,辨贤佞,务平恕,公好恶,去奢华,谨刑罚,论者多之。”[2]杨粲主播近三十年,施政宽和简要,喜儒而好礼,社会稳定,文化教育发展,史称“播州盛世”。第十四世杨价则“好学,善属文。先是,设科取士未及播,价请于朝而岁贡士三人。”[2]在杨氏土司的努力下,自此,播州的士人阶层终于有机会走入国家政治视野,知识精英的文化拓展越来越向中原核心文化圈靠拢,在这一过程中,异民族的儒家文化同化亦在不断加深。杨氏十五世杨文则开历史先河:“建孔子庙以励国民,民从其化。”[2]孔庙之修建,乃贵州之首创,标志着播州成为黔北地区儒家文化传播的核心地区,播州杨氏也成为当地士大夫的精神领袖,拥有文化权利的最高地位。虽然自第二十四世土司杨辉之后,由于土司的日益骄纵,轻贱文人,禁锢文教,播州文教处于短暂的沉寂时期,但是并不妨碍播州文化传播区域的形成,儒家文化的内地化趋势仍在不断推进。

从整体上看,对于播州儒家文化的发展和传播,杨氏家族与有功焉!明代学者宋濂曾在《杨氏家传》中引史官之语曰:“播州本夜郎、且兰、西南隅故地,夷獠错居,时出为中国患。杨端藉唐之威灵帅师深入,遂据其土。五传至昭,子中绝,而贵迁以同姓来为之后,又三传至文广,威警德怀而群蛮稽首听命,益有光于前人,又三传至选,留意礼文,尊贤下士,荒服子弟皆知向学,民风为之一变。又二传至粲,封疆始大,建学造士,立家训十条以遗子孙。其子孙亦绳绳善继,尊尚伊洛之学,言行相顾一如邹鲁之俗。”[2]诚哉斯言!

湘西土司的文教事业发展鼎盛时期主要是在明代,如前文所述,明太祖立国不久即诏令土司子弟必须入国学受业,否则不准承袭。明太祖洪武二十八年(1395),朱元璋诏谕礼部:“边夷土官,皆世袭其职,鲜知礼仪,治之则激,纵之则玩,不予教之,何由能化。其云南四川边夷土官,皆设儒学,选其子孙弟侄之俊秀者以教之”[6]。明王朝秉持移风善俗,应以礼为本、以教为先的政治思路,在土司上层强制普及儒家教育,在这种大环境下,此前实行“蛮不出峒,汉不入境”的湘西土司,也开始建立书院,大力办学。

文教之兴,使得土司地区社会上层的儒家素养显著提高,如明正德年间,永顺土司彭世麒著有《永顺宣慰司志》,对其世职、山川景物等都有记载,这部著作是永顺历史上第一部地方志书,乃是研究湖广土司制度的重要著作之一。彭世麒之子彭明道“不慕荣利,隐居于白竹山,著有《逃世逸史》”,并且彭明道“工诗画”[8],其艺术造诣颇高,作为权贵子弟,彭明道的超然物外,很有几分魏晋名士之遗风;再如明武宗正德年间,永顺土司彭明辅曾就学于辰州,是辰州卫学学生,接受汉家礼仪习俗教育。现存于土司城的若云书院则是永顺土司彭元锦所建,彭元锦自幼就学于酉阳,“儒学有才名”,明神宗万历十五年(1587),在老司城建若云书院。让其子弟入书院就读,聘樊子珍、张天佑等为教谕,若云书院遂成为土司子弟接受儒家教化的专门学校。

上述列举虽未能对永顺土司进行全面考察,但是从历史文献的记载以及现存的土司城遗址考察中,可以看到永顺土司的文化修德的确获得较大的

提高,从土司到上层人士,对儒家文化都保持着一种崇敬的态度,在与外界士人的交往中,亦不再封闭在狭窄的土司地区,文化视野的开阔,也使得永顺土司与中原核心文化圈愈加靠拢。

唐崖土司是我国西南民族地区以武功著称的土司之一,故此,无论是文献记载还是遗址文物,多表现其卓越的战功,如张王庙里的石马做张口嘶鸣、提腿前行状,执辔武士,头着盔帽、身着铠甲,佩剑抱伞,侍立马前,显示出唐崖土司出巡时的昂扬之态。但是从其王城遗址遗存中,也不难看出儒家文化的濡染,老司城建筑风格固然保留了土家族固有的民族特色,同时杂糅了大量的汉文化因子:老司城前临朱雀,后倚玄武,左视青龙,右仰白虎,是中国传统风水理论的实践运用,体现了以内驭外的政治思想;鼎盛时期老司城建有三街十八巷三十六院,分行政区、生活区、文教区、祭祀区等,有官言堂、书院、存钱库、左右营房、跑马场,花园和万兽园等一应俱全,共占地1500余亩。专门为土司子弟学习汉文化而设立的书院,说明唐崖土司学习汉文化的风气比较浓厚;覃氏宗祠、墓葬的存在,昭示着唐崖土司以宗法家庭为基础的宗族观念,而“荆南雄镇”牌坊乃为唐崖覃氏军功赫赫而立,表彰其忠勇护国之懿行,种种证据都表明,唐崖土司对汉民族忠、孝、节、义等儒家思想的深度接受和认同,

综上所述,中央王朝对西南土司推行文教的初衷是“以夏变夷”,但是西南土司在与中原文化不断融合过程中,也逐渐提升了自身的儒家文化素养,而儒家的核心价值观念便是“仁”与“礼”,所谓:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”让臣民明尊卑、别等级,如此便可以崇皇权、抑权臣,以礼治柔和缓的方式建立严格的封建等级制度。可以说,经过儒家文化的长期浸染,土司文化中对中央王朝的臣服和忠顺已经深入骨髓。在清廷的改土归流中,自请改流的土司占相当大的比例,实际上,探究其深层原因不仅在于当时清政权的强悍有力,各地土司对儒家文化的深度认同和融合,也使得土司华夷一统的国家观念空前加强,文化认同进一步粘合了中华各民族的关系,这使得西南土司的国家认同感进一步升华,十分自觉地维护国家大一统。

三、结语

总之,土司文化是一种多元一体的文化形态,其文化内涵丰富而深刻,民族文化、乡土文化、政治文化等均包涵其中,这些属性决定了土司文化具有家族认同、民族认同、国家认同等文化多样性。实际上,土司文化的国家认同观念主要体现在土司上层的“家国同构”的政治实践中,而且土司文化中的国家观念,在中央政权与土司地方势力的博弈中,随着各方的政治、军事的力量的此消彼长,也在不断的动摇与反复,而文化层面的国家认同,也仅仅面向土司社会上层人士,对于下层民众则实行愚民政策,这也是土司制度本身的弊端之一,史载:土家族地区“自署其子弟为酋长,……且禁部中夷人,不许读书识字,犯者罪至族”。[9]因此土司文化中的国家认同主要体现在土司社会上层的身份认同和文化认同中。随着清廷改土归流的推进,从清康熙年间开始废除了这一陋规,各地均设立学校,如《贵州通志·学校志》记载:“清康熙四十四年,议准贵州各府州县设立义学,将土司子弟送学肄业,以俟袭替。其族属人等并苗民子弟,愿意入学所亦令入学。该府、州、县复设训导躬亲教谕。又题准贵州仲家苗民子弟一体入学肄业,考试仕进”。土家族地区也打破了土司时不准土民读书识字和“违者罪至族”的禁令,清政府在土家族地区广泛兴办学校,府设府学,县立县学,一时书院、学宫纷纷应时兴起,“文治日兴,人知向学”。[10]改土归流后,随着各民族人民生产方式交流的加强与活动半径的扩大,各土司地区下层民众的国家认同感得到空前加强,民族融合的广度与深度也达到了新的高峰。

[1](明)宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.3884,372.

[2](明)宋濂.杨氏家传[A].宋濂全集[M].杭州:浙江古籍出版社,1999.959-967.

[3](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.1099,7993-7994.

[4]谢晓辉.婚姻结盟与谱系传承——明代湘西苗疆土司的变迁[A].南开大学中国社会史研究中心编.中国社会历史评论(第13卷)[C].天津:天津古籍出版社,2012.306.

[5]礼记正义[A].十三经注疏[M].北京:北京大学出版社,2000.468.

[6]明太祖实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所校勘影印本,1962.

[7](清)郑珍,莫友芝.遵义府志[M].遵义:遵义市志编纂委员会办公室整理.1986.583.

[8]永顺县志编纂委员会.永顺县志[M].长沙:湖南出版社,1995.

[9](明)沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局,1959.764.

[10]周兴茂.土家族的学校教育与儒学传统[J].民族教育研究, 2003,(5):83.

(责任编辑:魏登云)

A Study On the concept of National identity between Bozhou Tusi,Yongshun Tusi and Tangya Tusi

SONG Na,CHEN Ji-jun

(Research Base for Wujiang river's history and culture,Zunyi Normal College,Zunyi 563002,China)

The cultureof Bozhou Tusi,YongshunTusiand Tangya Tusishows similarity in theconceptof“nationalidentity”.The concept of“national identity”experienced different stages in the Yuan,Ming and Qing dynasties,and has an important effect on the establision of multi-national country.

the Bozhou Tusi;Yongshun Tusi;Tangya Tusi;the concept of“national identity”

K203

A

1009-3583(2015)-0015-05

2014-09-10

遵义师范学院乌江流域历史文化研究基地项目(WJ2014010)研究成果

宋 娜,女,河北廊坊人,遵义师范学院历史文化与旅游管理学院讲师,历史学博士,研究方向:中国古代伦理与社会。